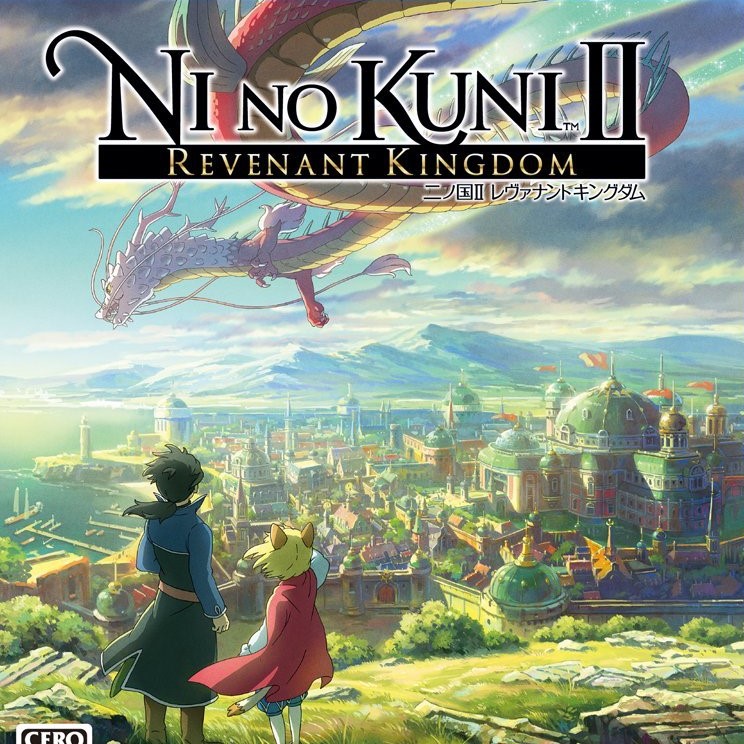

2018年3月23日 PS4/PC GAME発売

*at game release

これはゲームソフト発売後まもなく、サウンドトラック盤リリース情報の前にまとめたものである。

レベルファイブ「二ノ国」シリーズ最新作。『二ノ国 漆黒の魔導士』(2010・Nintendo DS)、『ニノ国 白き聖灰の女王』(2011・PlayStation 3)にひきつづき本作も久石譲が音楽担当。

2015年12月「PlayStation Experience 2015」にて発表、同時に公開された1stトレーラー(約3分)では久石譲による本作のための書き下ろし音楽を聴くことができた。以降順次トレーラー公開され、コアスタッフによる特別インタビュー動画なども公開された。

映像集で使用された久石譲音楽についてもふれたいので映像リストをまとめる。

【公式映像集】

- 1stトレーラー(約3分)2015/12 公開

- 2ndトレーラー(約2分)2016/12 公開

- 3rdトレーラー(約1分半)2017/6 公開

- 4thトレーラー(約1分半)2017/8 公開

- TGS 2017トレーラー(約1分半)2017/9 公開

- 声優紹介トレーラー(5thトレーラー)(約5分)2017/12 公開

- 特別インタビュー映像 第1弾「アニメーション編」(約3分半)2017/12 公開

- 特別インタビュー映像 第2弾「キャラクター編」(約3分半)2018/1 公開

- ゲームプレイ映像 システム紹介篇(約3分)2018/2 公開

- 特別インタビュー映像 第3弾「音楽編」(約3分半)2018/2 公開

- 特別インタビュー映像 第4弾「ゲームシステム編」(約3分半)2018/2 公開

- 特別インタビュー映像 第5弾「アート編」(約3分半)2018/3 公開

- ファイナルトレーラー(約1分半)2018/3 公開

- コマさんと風丸一郎太の二ノ国II大冒険・前編(約6分) 2018/3 公開

- コマさんと風丸一郎太の二ノ国II大冒険・後編(約6分)2018/3 公開

- TVCM『二ノ国II レヴァナントキングダム』王に集いし英傑篇(15秒)2018/3 公開

- TVCM『二ノ国II レヴァナントキングダム』アニメの世界を旅する篇(15秒)2018/3 公開

(レベルファイブ公式サイト/公式Youtubeにて視聴可能 ※2018年4月現在)

音楽にフォーカスして掘りさげる。

【公式映像集/使用楽曲】

- 1stトレーラー(約3分)2015/12 公開

「クーデター The Toppled Throne」「希望 There is Hope」をもとに構成されたトレーラー専用音楽 - 2ndトレーラー(約2分)2016/12 公開

「The Zodiarchs」「The Wrath of the White Witch」「Kokoro no Kakera -Pieces of a Broken Heart- (English Version)」※Ni No Kuni: Wrath Of The White Witch Original Soundtrack - 3rdトレーラー(約1分半)2017/6 公開

「戦闘開始 Let Battle Commence」「二ノ国 II メインテーマ Theme from Ni no Kuni II」 - 4thトレーラー(約1分半)2017/8 公開

「守護神 Kingmaker’s Theme」 - TGS 2017トレーラー(約1分半)2017/9 公開

「ボスバトル Boss Battle」「キングダム Evan’s Kingdom」 - 声優紹介トレーラー(5thトレーラー)(約5分)2017/12 公開

「命運をかけた戦い Fateful Encounter」「勇ましき進軍 To Arms!」「果てしない空 The Boundless Skies」 - 特別インタビュー映像 第1弾「アニメーション編」(約3分半)2017/12 公開

「二ノ国 II メインテーマ Theme from Ni no Kuni II」 - 特別インタビュー映像 第2弾「キャラクター編」(約3分半)2018/1 公開

「キングダム Evan’s Kingdom」「戦闘開始 Let Battle Commence」 - ゲームプレイ映像 システム紹介篇(約3分)2018/2 公開

「キングダム Evan’s Kingdom」「戦闘開始 Let Battle Commence」「勇ましき進軍 To Arms!」「命運をかけた戦い Fateful Encounter」 - 特別インタビュー映像 第3弾「音楽編」(約3分半)2018/2 公開

「希望 There is Hope」「The High Seas 大海原」「果てしない空 The Boundless Skies」 - 特別インタビュー映像 第4弾「ゲームシステム編」(約3分半)2018/2 公開

「戦闘開始 Let Battle Commence」「The High Seas 大海原」「闇の呪文歌 Dark Rite」 - 特別インタビュー映像 第5弾「アート編」(約3分半)2018/3 公開

「ボスバトル Boss Battle」「広大な大地 The Great Outdoors」 - ファイナルトレーラー(約1分半)2018/3 公開

「守護神 Kingmaker’s Theme」「戦闘開始 Let Battle Commence」「夢の中の少年 The Curious Boy」 - コマさんと風丸一郎太の二ノ国II大冒険・前編(約6分) 2018/3 公開

「キングダム Evan’s Kingdom」「果てしない空 The Boundless Skies」「命運をかけた戦い Fateful Encounter」「欲望の町 City of Hunger」「ネズミ王国の城下町 In the Kingdom of the Mice」「フニャ Here Come the Higgledies!」「脱出 The Escape」「The High Seas 大海原」 - コマさんと風丸一郎太の二ノ国II大冒険・後編(約6分)2018/3 公開

「キングダム Evan’s Kingdom」「勇ましき進軍 To Arms!」「クーデター The Toppled Throne」~(曲間つなぎめ1stトレーラー専用音楽version)~「守護神 Kingmaker’s Theme」「広大な大地 The Great Outdoors」 - TVCM『二ノ国II レヴァナントキングダム』王に集いし英傑篇(15秒)2018/3 公開

「勇ましき進軍 To Arms!」 - TVCM『二ノ国II レヴァナントキングダム』アニメの世界を旅する篇(15秒)2018/3 公開

「二ノ国 II メインテーマ Theme from Ni no Kuni II」

上記【公式映像集】から取り上げたいことは3つ。

1stトレーラー

本作のために書き下ろされた主要テーマ・メインテーマが初公開となった2015年12月。そして見逃してはいけないこと、1stトレーラー用音楽はこの映像のためだけに構成された音楽であるということ。目まぐるしくテンポよくカット割りされ小出しにされる映像に合わせて、音楽も展開しながら緩急つけて多楽曲から構成されている。映像集がでそろいゲームソフトが発売になり全貌がわかる今だからこそ、気づくことができる貴重な発見。これについては後にも詳しく掘りさげたい。

2ndトレーラー

全映像集が久石譲による「二ノ国 II」新作音楽から使用されているなか、2dnトレーラーだけは前作音楽からの使用になっている。

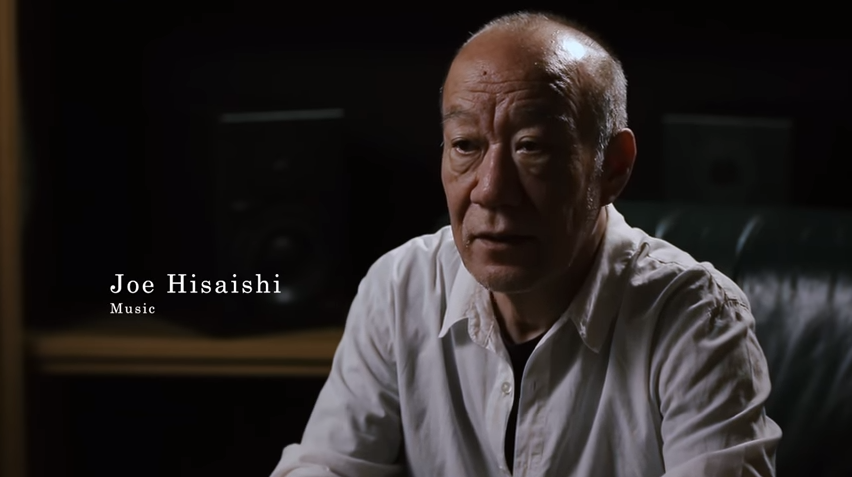

特別インタビュー映像 第3弾「音楽編」

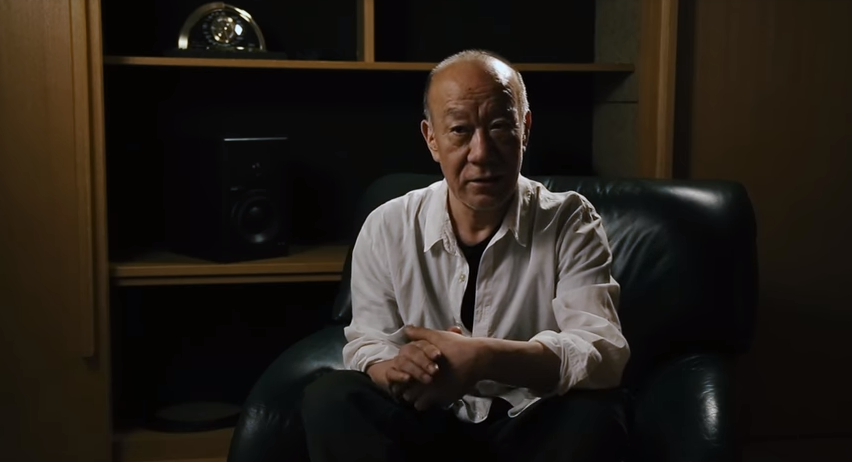

久石譲インタビューが公開された貴重な記録。レコーディング風景や日野晃博氏のインタビューもまじえた久石譲が語る二ノ国 II。

【日本語テロップ】

自分の中でいろいろ考えていって、どうしてもやっぱりゲームの音楽っていうのは音楽の数が多いので、それをどうやってまとめるかなということと、ちょうど今、割とリズムをオーケストラでしっかり出すやり方をしているから、それで全体をやってみようという、そういうつもりでやりましたね(久石)

今回は2回目なので、日野さんのこともすごく尊敬しているので、これはやろうと(久石)

ジブリ作品のファンじゃないですか、皆、僕も含め。だからやっぱり久石さんにお会いしたら、もう凄いオーラで緊張しまくったんですけれども、久石さん熱い人なので正面からちゃんと付き合おうという形でやらしていただきましたね(日野)

日野さん本当にいろいろ考えられて作ったゲームなので、(僕も)精一杯作ったし、比較的全体の様子が見えてたので、作り易かったですよね(久石)

ちょっとメゾフォルテなんで、ちょっと大きめにフォルテに吹いてもらって良いですか?それで22小節目でメゾフォルテを下げて行く感じで(久石)

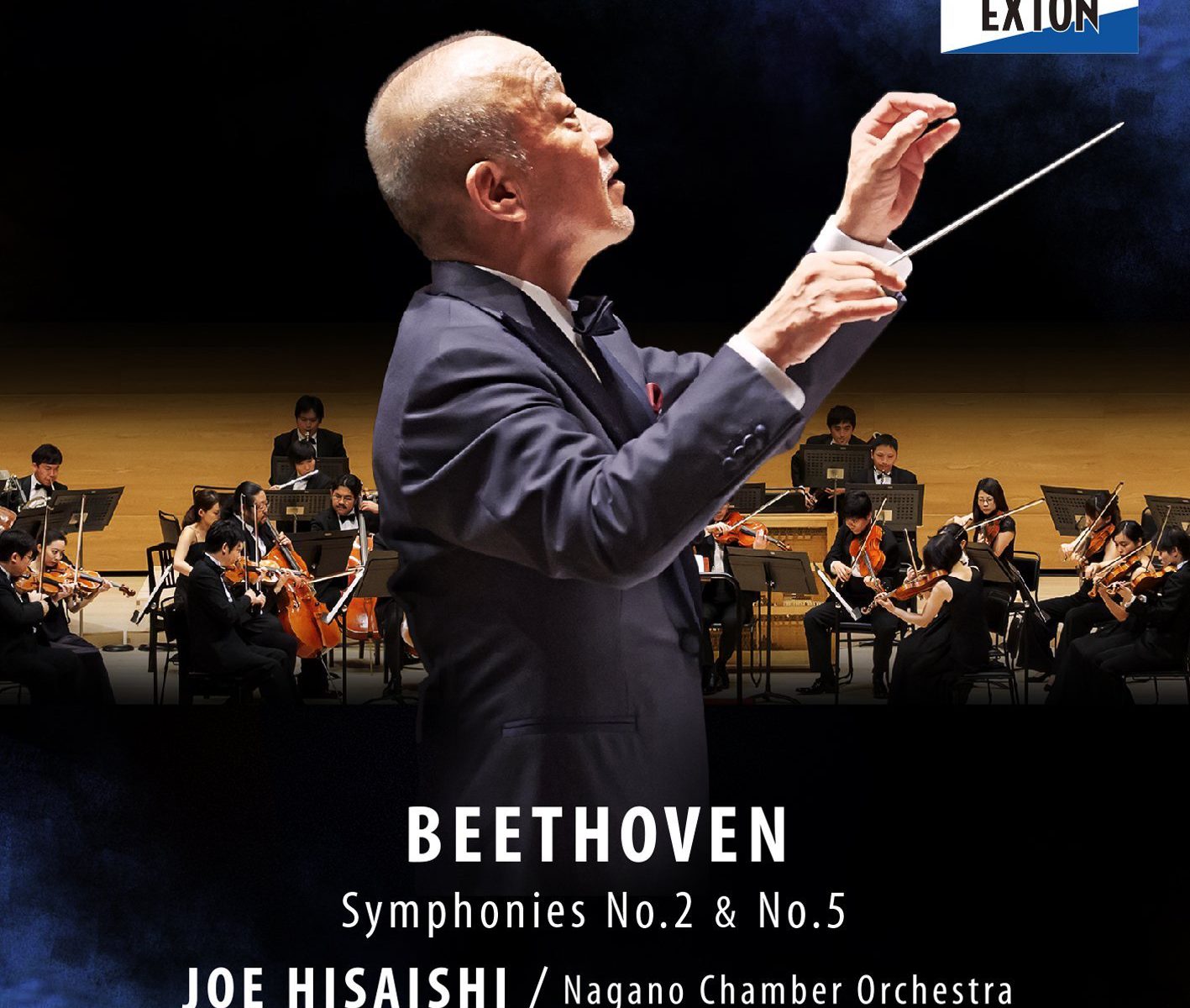

前作の二ノ国に比べてちょっと音楽的なレベルを上げたというか、難しいという訳じゃないんだけど、知的レベルを上げたアプローチ。ですからちょっとかなりオーケストラは難しいんですよ演奏が。だけど本当、東フィルさん(東京フィルハーモニー交響楽団)が一生懸命やってくれてとてもいい録音ができましたね(久石)

ゲームの常識を超えたところでいろいろ音楽を作ってこられるので、戦闘シーンの音楽も普通のRPGの戦闘とは一線を画すものだし、ゲームを超えた音楽性だと思いますね(日野)

ゲーム音楽はどうしても繰り返して聴く訳ですよね。ですから、繰り返して聴く(曲を作る)方法と通常に作る方法とちょっと違うんですよ。その中で音楽とそのゲームにはまってもらうと嬉しいかなというか浸ってもらうと嬉しいかなと思います(久石)

(動画より書き起こし)

《得意技を封印した新境地》

「二ノ国 II レヴァナントキングダム」の音楽は、久石譲の得意技をことごとく封印したなかで新境地を切り拓いた快作である。ポイントは久石譲インタビューにもあるとおり”くり返し聴かれる”ことを想定した音楽づくり。

- 展開しない音楽 ~起承転結を排除した構成~

- 歌えないメロディ ~リズムモチーフと違和感~

- 音楽三要素の優先順位 ~一般常識の真逆~

- ミニマル手法の封印 ~くり返す手法は同じはず なのに~

展開しない音楽 ~起承転結を排除した構成~

ゲーム音楽はオープニングやエンディングを除き、プレイ中に同じ音楽をくり返し聴くことが多い。それは本作のようなRPGであっても同じである。「二ノ国 II」の楽曲の多くは、Aメロ-Bメロ-サビ-転調-大サビなどと展開しない、起承転結を排除したAメロ-BメロもしくはA-B-Cをループするような音楽構成になっている。同時に最小限に展開するA-B-Cなど一曲のなかにおいても、雰囲気が大きく変わる曲想にはつくられていない。曲の終止部はフェードアウトや接続的フレーズ、くり返しイントロに戻ってもつながりやすい音楽づくりがされている。

「二ノ国 II メインテーマ Theme from Ni no Kuni II」はコーラスを編成した構成になっている。より大きく広がりのある世界観になっていて、前二作からの変化も聴き比べるとおもしろい。本作では混声合唱を巧みに使った楽曲群も複数ある。メインテーマでありゲームオープニングで華やかに流れる同曲と、メインテーマのバリエーションでプレイ中に聴くことができる「広大な大地 The Great Outdoors」「キングダム Evan’s Kingdom」。この3楽曲をもっても、展開する音楽(メインテーマ)と展開しない音楽(バリエーション2曲)の組み立て方の違いをわかりやすく感じとることができる。

話は音楽全体に戻して、くり返し聴くことを目的としたという点では、起承転結しない展開しないことはまっとうな手法である。だがデメリットとしてこれを表面的に施しただけでは単調になり、くり返されることで飽きてしまう音楽になりうる。

歌えないメロディ ~リズムモチーフと違和感~

どの楽曲もそれぞれに性格のはっきりしたバリエーションに富んだもの。印象に残るにもかかわらず実は歌えるメロディは少ない。歌心のある・ドラマティックに展開する、そういった主役的メロディは意図的に排除されている。

なにで推しきっているかといえばリズムであり、リズム動機・リズムモチーフのような旋律を配置していること。メロディのない曲という見方もあるけれど、それだと陳腐なBGMと勘違いされるので、そうではない、モチーフや旋律はしっかりと存在する。そしてこの手法において、ハーモニーとぶつかる違和感のある旋律も多い(一瞬の不協和音のようなもの)。旋律としてもリズムとしてもより輪郭がはっきりし、アクセントやインパクトもクリアする。さらにこれらモチーフのキャッチーさと違和感のさじ加減こそ、くり返し聴かれる飽きのこない音楽という久石譲の絶妙のバランス感覚といえる。

音楽三要素の優先順位 ~一般常識の真逆~

音楽三要素はメロディ、ハーモニー、リズム。ポップスで言えば、歌(メロディ)があって伴奏(ハーモニー)があってドラム(リズム)があって成立するし、楽曲として成立させるうえでの優先順位も当然この順番になる。

しかし、本作で久石譲が切り拓いた新境地は一般常識の真逆ともいえる音楽構成である。リズムにもっとも重点がおかれている。先に書いたリズム動機・リズムモチーフに徹底していることはもちろん、ほかにも随所にある。

展開しない音楽において飽きを克服するべく、テンポに変化をつけている。同一楽曲内で曲想が変化したり、パートが展開していけば、もちろんテンポも変わってくる。でもそういった作り方をしていないなかで、曲想やフレーズの変化によるものではない、聴き流していて自然すぎて気づかない範囲でテンポ変化を施している。つまり曲の緩急をテンポによって実現している。ダンス・ミュージックのように均一なテンポを刻みつづける趣とは異なる、人が聴いていて心理的・生理的に心地よいと感じる流れ。それは人の呼吸や脈が一定リズムではないことと同じ無意識下に本能的に気持ちいいと感じる、極めてレベルの高いテクニック。しかも、くり返すことを前提にしたテンポバランスなのだから、これはもう。

リズムに重点というと、パーカッション群が大活躍しているのかと思うがそうではない。旋律そのものがリズムの役割も果たしているのでパーカッションはむしろ少ない方である。誤解を生むので、一般的でオーソドックスなパーカッションの種類と量であり、久石譲独特のパーカッション群や緻密に飛び交うパーカッション群は少ない。つまりメロディとリズムを切り離した三要素ではなく、メロディ=リズムなのだ。メロディでありながらリズムを刻んでいる。

このような意図があったときに、大変になってくるのがその演奏。まるで映像にあわせるように繊細で心地いいテンポ変化をつけること、しかしながら、メロディに抑揚やアクセントをつけてしまわないこと。メロディでありリズムであることの持ち味を実現する、東京フィルハーモニー交響楽団に求められた音楽レベル・知的レベルの難易度のひとつではないかと推測している。ついつい演奏に気持ちや力が入ってしまわないこと、きっちりそろえること、奏法やビブラートもふくめてあくまでもフラットであること。悠々と歌うような旋律も、横揺れして流れてしまわないように、しっかりとブレスしてフレーズごとに切っている楽曲たち。

たとえば歌でいうと、2番はこぶしが入りました。それは悪いことではない、同じフレーズでも単純にくり返すよりも表現方法を変える。楽曲が展開している、ピークにもっていくための、一般的である。でも、本作の音楽においてそれをしてしまうとくり返し聴くという制約に叶わない。こぶしが入ったり表現(奏法)に凹凸が出過ぎるとループがきれいに流れないからだ。くり返しのどの場所にあるか気づきやすくなってしまう。やはり音楽的アプローチの肝は「きっちりそろえる」こと。

まだまだある。

楽曲が展開するというのは、メロディの変化でもあり、コード進行の展開でもあり転調でもあったりする。本作の楽曲群がシンプルな音楽構成といえるのは、これらが施されていないからであることは書いてきた。

いま一度「シンプル」ということに重点を置くと、本作の楽曲たちと前二作において大きく異なるのが、緻密で密度の濃いつくり込まれた音楽か否かである。くり返し飽きのこない音楽にするために余白のある音楽にしているとも言える。でもそれだけではないようにも思う。ここで登場するのがハーモニー、本作の音楽にはハーモニーを意図的に避けているように聴こえる。メロディをハモるということではなく、メロディに絡めた複雑な対旋律や内声といったものが緻密で密度の濃い久石譲音楽たらしめているとしたら。

リズムを最優先する手法をとるために、リズムの輪郭を一本際立たせるために、別のリズムやテンポ感・フレーズ感といったものを誘発させる対旋律や内声を配置していない。そしてまたメロディと異なるフレーズを絡めるこということは、必然的に和音やコード感といったハーモニーを生んでしまうのである。実際に楽曲群の多くは旋律が入りくんでいないし、複数の楽器で奏されているけれど同じ旋律のユニゾンも多い。なぜハーモニーを抑えたかは、くり返すこと・展開しないことに軸(コードが進行することは楽曲の起承転結を促す)があるし、先に書いたメロディ・モチーフそのものにハーモニーとぶつかる不協和音的エッセンスを散りばめているから。ん?ということは、あえて違和感のある音をぶつけているのは、メロディや曲が展開しないようにくい止めている効果もあるのか?!曲がきれいに流れていかないですよと宣言している音たちなのか?! そうこの考察もループしてしまう。

もちろん最小限に配置された対旋律たちも最大の効果をあげている。本作でのハーモニーの役割は、和声感やコード感といった響きではなく、ハーモニーもリズムであり、リズムのためのハーモニー(複旋律)である。そう、すべてはリズムのために。

ミニマル手法の封印 ~くり返す手法は同じはず なのに~

くり返し聴くことが目的ならば、まさに久石譲の真骨頂ともいえるミニマル手法があるではないか。ミニマル・ミュージックは最小限の音型(モチーフ)がくり返したりズレたりするもの。

本作の楽曲群では、なんとこのミニマル手法は使われていない。なぜだろう?と疑問に思い考えてみる。そうすると意外な一面が見えてきたように思う。ミニマル音楽はただくり返しているわけではない。ズレや変化といった展開することと同居している。ただくり返すだけならそれはミニマル・ミュージックではないとも言える。久石譲のオリジナル作品や映画音楽などあらゆる音楽のなかなら、ミニマル手法が炸裂している楽曲を思い浮かべると、共通して覚醒的に陶酔的に音楽は展開している。シンプルにくり返すことがミニマル・ミュージックなのだけれど、変化や展開のないそれは持ち味がなくなり、ミニマルとしてのアイデンティティを失ってしまうということなのかもしれない。

前二作の緻密で密度の濃い音楽は、音楽完成度からすると非常に高い。本作ではさらに一歩推し進めて、あえて自身の持ち味得意技を封印し新しい境地に挑んでいる。

イメージをかきたてる起承転結のはっきりしたドラマティックな音楽、一度聴いたら耳から離れない歌いたくなる心揺さぶるメロディ、緻密なオーケストレーションと独特の楽器編成でつくりこまれた密度の濃い音楽、原点であり真骨頂でもあるミニマル手法を盛りこんだオリジナリティある音楽。

久石譲音楽が久石譲音楽たらしめているこれらの得意技をすべて封印して挑んだのが「二ノ国 II レヴァナントキングダム」の音楽。そして結果、それは同じように久石譲音楽ブランドをしっかりとまとい、新しい可能性をも提示してくれた新境地にして傑作。

1stトレーラー専用音楽

ちょっと力を抜いて、百聞は一見にしかず。1stトレーラーの音楽だけがそれ専用につくられた音楽だということは冒頭に書いた。

今現在視聴することができる公式動画をもとに進める。本作楽曲より「クーデター The Toppled Throne」をもとに構成された音楽で、0:50~1:25、1:45~2:00のパートはゲーム本作には採用されていない。ちょっとした数十秒の間で繰り広げられる展開やフレーズといった曲想の変化こそ、上に書いたいつもの久石譲音楽たらしめているかたちのひとつである。2:00以降の「希望 There is Hope」もゲームにはないバージョン、壮大に盛り上がっていく展開が聴けるのはこの1stトレーラーならでは。

つらつらだらだらと考察してきたことを、百聞は一聴にしかず。この人はこういうことを言いたいのかなぁ、そのひとつ少しでも伝わっていただけたら幸いです。

【二ノ国II レヴァナントキングダム】1st トレーラー 約3分

レベルファイブ公式Youtubeチャンネルより

エンディングテーマ「希望の未来」

久石譲作曲/編曲による楽曲で、前2作とは異なり歌曲ではない。麻衣のヴォイスによるヴォカリーズになっている。(前作テーマ曲「心のかけら」作詞:鈴木麻実子 歌:麻衣)

オリエンタルな旋律と前衛的でアヴァンギャルドな音やリズム構成。民族音楽からのヴォイス・サンプリングも織り交ぜた、今の久石譲からは耳を疑うような斬新な楽曲に驚く。「オリエントへの曵航」(オリジナルアルバム「illusion」(1988)収録)の再来かと錯覚するようなニンマリしてしまうようなアグレッシブな楽曲。

クレジットにはないが、久石譲本人のヴォイスも隠し味として入っている気がする、そんなパートが数箇所ある。いや、きっと入っていると思う。

なんという凝りに凝ったリズムアレンジだろう、エネルギーが湧き出るようなグルーヴ感と最先端のリズムパーカッション・プログラミング。このリズムアレンジは共作となっている。手がけたのは、ガブリエル・プロコフィエフ、松浦晃久、久石譲。久石譲の好奇心・実験・挑戦のつまった渾身の楽曲になっている。体の底から心の底から覚醒する快感を味わえる楽曲。

興味深いのが、この楽曲ベースラインがまったく動かない。拍子も刻まないほどに。これだけリズム感があり躍動的な曲なのにである。そしてうねるような低音は曲中盤に集約されている。ここだけ一気に乱れ狂い重厚重音な渦をまく。怒涛の低音ミニマル。そう、この楽曲はリズム・アレンジが要なのだ。リズムで大きく楽曲を支え疾走する。その他フィーチャーされた楽器群による構成も相乗効果で素晴らしい。なんだか「こんなのどうですか?」と新しいギフトを自信たっぷりに差し出された気分だ。

ガブリエル・プロコフィエフ、どこかで聞き覚えのある名前と思ったら、久石譲ともつながりの深い音楽家。久石譲が興味を抱き、刺激を受け、出会い、共作し、別作品を自身のコンサートで取り上げ、そんな歩みを紐解くことができる。音楽家同士の共鳴と一期一会の結晶のひとつ、今だからこそ作ることができた楽曲、それが「希望の未来」。

以下、ガブリエル・プロコフィエフ氏にフォーカスして掘り下げる。

◇2014年 WEB「REAL SOUND」掲載インタビュー

――先ほどもお話に出ましたが、久石さんが刺激を受けるクリエイターを何人か挙げていただけますか。

久石:

最近だと、アメリカの32歳のニコ・ミューリー。彼はいいですね、完全にポストクラシカルの人間で、ビョークのプロデュースをしたり、メトロポリタンオペラというアメリカで一番大きな歌劇場でも曲を書いています。技術力もある。こういう新しい世代がガンガン出てきています。セルゲイ・プロコフィエフの孫にあたるガブリエル・プロコフィエフも面白いと思います。

(Blog. 久石譲 『WORKS IV』 発売記念インタビュー リアルサウンドより 抜粋)

◇2014年 雑誌「モーストリー・クラシック 2015年2月号」掲載 インタビュー

「僕の作曲の根本にはミニマルミュージックがありますが、正統派のミニマル・ミュージックの作曲家は、ライリー、ライヒなど4人だけで、あとはポスト・ミニマルやポスト・モダンで、いまポスト・クラシカルというクラシックの範疇にとどまらないミューリーや大作曲家の孫のガブリエル・プロコフィエフといった人達が出ている。そんなミニマルの与えた影響や流れなどは、大きな意味があるのに日本では聴くことができない。それをもっと紹介したいし、自作も書きたいということで始めました。集客は大変ですが、今後も続けていきます」

(Blog. 久石譲 「モーストリー・クラシック 2015年2月号」 インタビュー内容 より抜粋)

◇2016年 NHK WORLD 「Joe Hisaishi Special Program」

ガブリエル・プロコフィエフ氏本人がインタビュー出演し、久石譲音楽の魅力を語る。

Blog. NHK WORLD 「Joe Hisaishi Special Program」 久石譲特番放送内容

◇2017年 「久石譲 presents ミュージック・フューチャー Vol4」コンサート

ガブリエル・プロコフィエフ:弦楽四重奏曲第2番 (2006)

Gabriel Prokofiev:String Quartet No. 2

ガブリエル・プロコフィエフの《弦楽四重奏曲第2番》もクラブシーンの影響を受けながらも祖父譲りの強い音の構成力と感情を揺さぶる強い力があります。そう、今年は「くり返す」ということと「揺さぶられる感情」あるいは「揺れ動く感情」がテーマです。

このお三方とは今年ニューヨークやロンドンで直接お会いしてそれぞれの楽曲へのアドバイスをいただきました。また作曲家どうしの話題はとても刺激的で至福の時間でもありました。

(久石譲)

(Blog. 「久石譲 presents ミュージック・フューチャー vol.4」 コンサート・レポート より抜粋)

休憩を挟んで3曲目に演奏された『弦楽四重奏曲第2番(ガブリエル・プロコフィエフ/2006』では、ヴァイオリンが弦を激しく叩いてビートを紡ぐといった斬新な演奏を披露。楽器こそクラシック系だが、これはもはやEDM等のダンスミュージック。作者のガブリエル・プロコフィエフは、ロシアの作曲家セルゲイ・プロコフィエフの孫。祖父のDNAを引き継ぎポスト・クラシカル系の作曲家でありながら、DJとしても活動し、クラブミュージックとの競作も発表しているほど。

(Info. 2017/10/26 「久石譲 ミュージック・フューチャーVol.4コンサート開催」(Webニュースより) 抜粋)

「二ノ国 II レヴァナントキングダム」の音楽は公式にクレジットのあるもので全31曲。ただし、追加音楽の明記もあるので、全31曲が久石譲によるものではないと推測している。といっても、他者による追加音楽は1曲程度だろう。こういう書き方をするのは楽曲ごとの作者が不明だからである。またゲーム内では久石譲作曲をベースにしたシンセサイザー・アレンジ楽曲(他者による編曲)や追加楽曲、ジングルもふくめるとトータル約60曲にも及ぶ。

ひとつ確かな手引きとなること。冒頭に紹介した公式映像集に使用された楽曲たち、また下記紹介する海外限定版にのみ付属するLPやCDに収録された楽曲たち。これらは間違いなく久石譲が作曲したものであり、同時に「二ノ国 II」の音楽を語るうえで主要なテーマ曲ということになる。ゲーム発売にともなう完全なるオリジナル・サウンドトラック盤CDには至っていない。

久石譲が約30曲も本作のために書き下ろし、こんなにも素晴らしいクオリティの音楽なのに、ゲーム愛好家しか聴けないというのは非常にもったいない。2015年12月に初めて耳にした時から、約2年越しにようやくその全貌を現した「二ノ国 II」音楽。待ち望んだ二ノ国ファン、ゲームファン、久石譲ファンのためにも、ぜひCD化を熱望している。オリジナル・サウンドトラック完全盤として。そのとき1stトレーラー専用音楽などもボーナス・トラックで収録してくれたなら、歓喜にふるえる。

くり返し聴くことを目的とした音楽づくりは完成度が低いのだろうか。決してそうではないことは書いてきた。もし制作段階からサントラ盤を出す意図がなかったとしたら、それはとても残念に思う。今の久石譲がいっぱいにつまった快作、実験と挑戦で新しい可能性を響かせてくれた傑作。

いつの日か久石譲コンサートによって、組曲として壮大に起承転結する音楽作品へと昇華されることも夢みる。「二ノ国 II レヴァナントキングダム」音楽は、CD化されること・コンサートで披露されることではじめて完結する。着地できない優れた楽曲たちに、とびっきりのゴールをつくってほしい。

- Disc. 久石譲 『二ノ国 漆黒の魔導士 オリジナル・サウンドトラック』

- Disc. 久石譲 『Ni No Kuni: Wrath of the White Witch - Original Soundtrack』

注)

「Ni No Kuni: Wrath of the White Witch - Original Soundtrack」は、2011年「二ノ国 白い聖灰の女王」(日本・PS3)を経て2013年1月海外版ゲームソフト発売に連動するように発売された。

商品パッケージについて

音楽に関連する商品情報のみピックアップする。いずれも日本国内版にはない特典で本作の海外人気をうかがわせる。

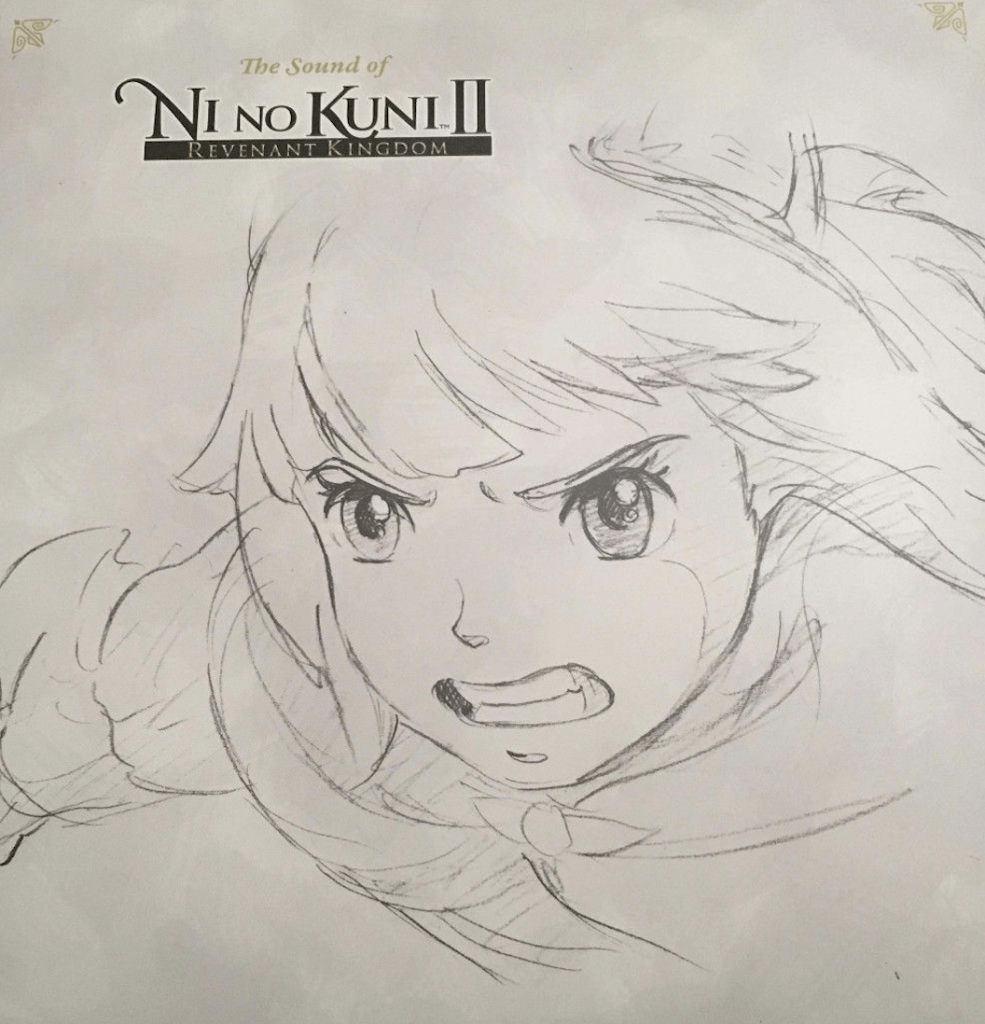

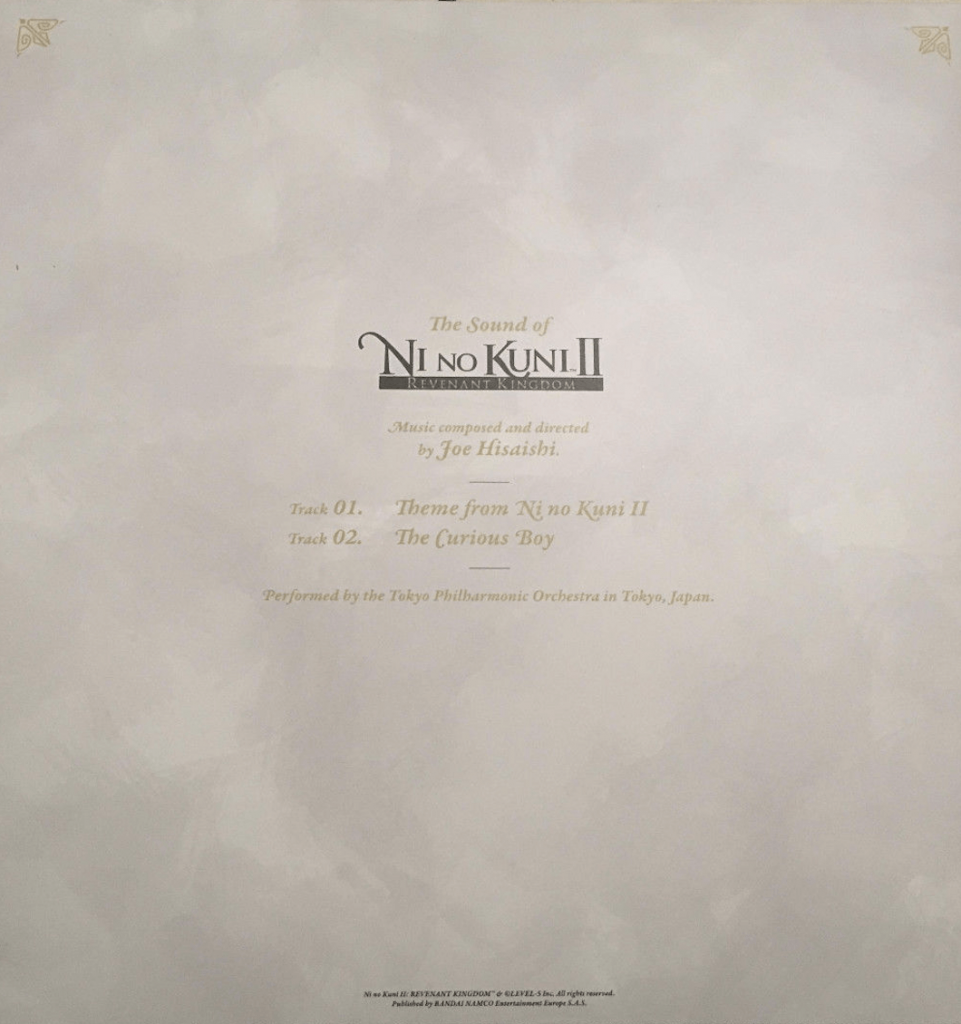

「Ni No Kuni II: Revenant Kingdom: King’s Edition (PS4) / (PC DVD) EU版」には、二ノ国 IIからの2楽曲が収録されたアナログレコード(LP)が付属している。

(LPジャケット)

(LP盤)

The Sound of NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM

Track 01. Theme from Ni no Kuni II

Track 02. The Curious Boy

Music Composed and Directed by Joe Hisaishi

Performed by the Tokyo Philharmonic Orchestra in Tokyo, Japan.

「Ni No Kuni II: Revenant Kingdom – Premium Edition (北米版)」には、二ノ国 IIからの4楽曲が収録されたCDが付属している。

(ケース CD盤)

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Music CD Collection

01 Theme from Ni no Kuni II 3:59

02 The Boundless Skies 3:19

03 Evan’s Kingdom 2:52

04 There is Hope 1:55

Artist: Joe Hisaishi

Genre: Original Soundtrack

Published by: BANDAI NAMCO Entertainment America

Release Region: North America

Release Date: 2018/3/23

Composed & Conducted by Joe Hisaishi

Orchestration: Chad Cannon, Kosuke Yamashita, Joe Hisaishi

Performed by the Tokyo Philharmonic Orchestra

Chorus: Ritsuyukai

Recording & Mixing Engineer: Mikio Obata

Sound Manipulator: Yusuke Yamashita (WONDER CITY)

Recording Studio: AVACO CREATIVE STUDIO, SOUND INN STUDIO

Mixing Studio: SOUND INN STUDIO

(日本国内版 PS4)

楽曲情報

・二ノ国 II メインテーマ Theme from Ni no Kuni II

・クーデター The Toppled Throne

・別れ Leavetaking

・闇の呪文歌 Dark Rite

・広大な大地 The Great Outdoors

・大海原 The High Seas

・果てしない空 The Boundless Skies

・脱出 The Escape

・危険な谷 Treacherous Valley

・神秘の森 Forest of Mysteries

・海底洞窟 Deep Sea Cave

・ファクトリー The Factory Floor

・キングダム Evan’s Kingdom

・欲望の町 City of Hunger

・進化の大都市 City of the Future

・水の都 Kingdom by the Sea

・ネズミ王国の城下町 In the Kingdom of the Mice

・滅びの王国 The Lost Kingdom

・戦闘開始 Let Battle Commence

・苦闘 Into the Fray

・ボスバトル Boss Battle

・命運をかけた戦い Fateful Encounter

・守護神 Kingmaker’s Theme

・ラストバトル The Final Showdown

・夢の中の少年 The Curious Boy

・のどかな日常 Carefree Days

・勇ましき進軍 To Arms!

・希望 There is Hope

・切ない思い出 Painful Memories

・フニャ Here Come the Higgledies!

・希望の未来 Happily Ever After

ミュージック・クレジット

音楽:久石譲

オーケストレーション:チャド・キャノン 山下康介 久石譲

演奏:東京フィルハーモニー交響楽団

合唱:栗友会

指揮:久石譲

エンディングテーマ「希望の未来」

作/編曲:久石譲

リズム・アレンジ:ガブリエル・プロコフィエフ 松浦晃久 久石譲

ヴォイス:麻衣

コーラス:東京混声合唱団

パーカッション:和田光代

ケルティック・ティンホイッスル:野口明生

ハープ:堀米綾

ピアノ:鈴木慎崇

ストリングス:真部ストリングス

レコーディング&ミキシングエンジニア:小幡幹男

マニピュレーター:山下祐介(ワンダーシティ)

レコーディング・スタジオ:AVACO CREATIVE STUDIO SOUND INN STUDIO

ミキシング・スタジオ:SOUND INN STUDIO

追加音楽:西郷憲一郎

サウンドデザイナー:山中大 西浦智仁 橋詰友美子 畑田浩孝

サウンド制作サポート:森下真都香 吉田祐也 柴田陽介

他

※ミュージック・クレジット項はゲーム本作エンドロールクレジットより。編集記載のため紹介順序は異なる。

【商品情報】

対応機種:PlayStation®4/PC

発売日:2018年3月23日(金)

CERO:B(12才以上対象)

価格:

[通常版] 8,000円(税別)

[初回限定版「COMPLETE EDITION」] 10,000円(税別)

[シーズンパス] 2,000円(税別)

制作・発売:株式会社レベルファイブ

海外発売:株式会社バンダイナムコエンターテインメント

【キャスト】

エバン役:志田 未来

ロウラン役:西島 秀俊

シャーティー役:門脇 麦

シャリア役:木村 文乃

セシリウス役:山崎 育三郎

ラティエ役:吉谷 彩子

ガットー役:吉田 鋼太郎

【スタッフ】

ストーリー/ゼネラルディレクター:日野 晃博

キャラクターデザイン:百瀬 義行

音楽:久石 譲

©LEVEL-5 Inc.

2018.6.6 release