Posted on 2023/02/20

ふらいすとーんです。

怖いもの知らずに大胆に、大風呂敷を広げていくテーマのPart.8です。

今回題材にするのは『みみずくは黄昏に飛びたつ: 川上未映子 訊く/村上春樹 語る』(2019)です。

村上春樹と久石譲 -共通序文-

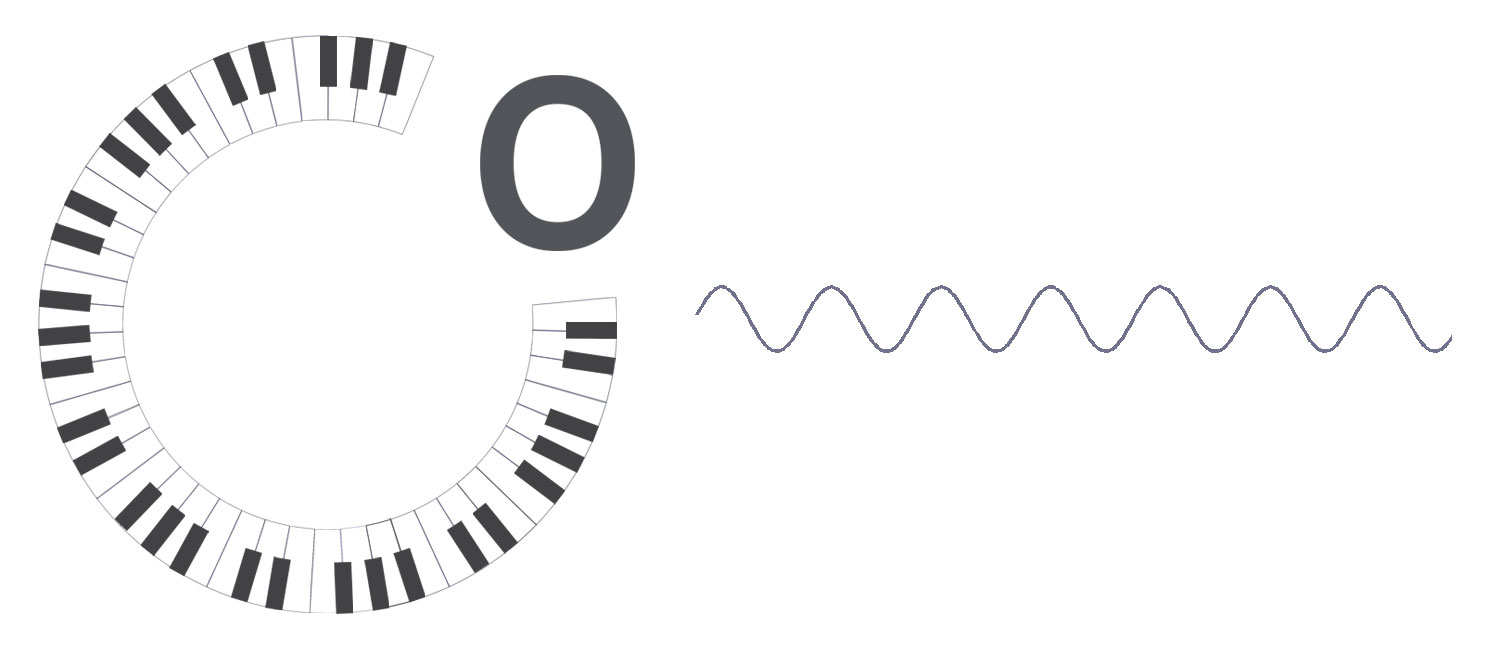

現代を代表する、そして世界中にファンの多い、ひとりは小説家ひとりは作曲家。人気があるということ以外に、分野の異なるふたりに共通点はあるの? 村上春樹本を愛読し久石譲本(インタビュー記事含む)を愛読する生活をつづけるなか、ある時突然につながった線、一瞬にして結ばれてしまった線。もう僕のなかでは離すことができなくなってしまったふたつの糸。

結論です。村上春樹の長編小説と短編小説と翻訳本、それはそれぞれ、久石譲のオリジナル作品とエンターテインメント音楽とクラシック指揮に共通している。創作活動や作家性のフィールドとサイクル、とても巧みに循環させながら、螺旋上昇させながら、多くのものを取り込み巻き込み進化しつづけてきた人。

スタイルをもっている。スタイルとは、村上春樹でいえば文体、久石譲でいえば作風ということになるでしょうか。読めば聴けばそれとわかる強いオリジナリティをもっている。ここを磨いてきたものこそ《長編・短編・翻訳=オリジナル・エンタメ・指揮》というトライアングルです。三つを明確な立ち位置で発揮しながら、ときに前に後ろに膨らんだり縮んだり置き換えられたり、そして流入し混ざり合い、より一層の強い作品群をそ築き上げている。創作活動の自乗になっている。

そう思ったことをこれから進めていきます。

![]()

今回題材にするのは『みみずくは黄昏に飛びたつ: 川上未映子 訊く/村上春樹 語る』(2019)です。

この本は、一般的には小説家ふたりの対談本といえます。が、タイトルにあるとおりインタビューする人とされる人の立ち位置を明確にしたかたちをとっています。村上春樹さんは、その理由を”質問する側と答える側それぞれに役割と責任が明確になる”からだと語っています。”ちょっとつかのま席を一緒にしたような、ちょっと顔合わせをしたような対談の場合には、「まあいろいろありますよね」みたいなお茶を濁したような曖昧な会話に終始しがちでそれが嫌だ”からだと、どこかにありました。

世代の異なる作家、村上春樹本で育った若い作家がインタビュアーだから、細部まで記憶が詳しいし質問も切り込む攻め込む。同じ分野で活躍するプロとプロの濃密な対話になっています。こういうかたちで同じ土俵にあがる、いいなあ、表には現れない白熱した胸のうちが伝わってくるようです。

自分が読んだあとなら、要約するようにチョイスチョイスな文章抜き出しでもいいのですが、初めて見る人には文脈わかりにくいですよね。段落ごとにほぼ抜き出すかたちでいくつかご紹介します。そして、すぐあとに ⇒⇒ で僕のコメントをはさむ形にしています。

“そうですね。例えば『東京奇譚集』という短編集では、まさにキーワードを三つずつ選んで、五編書いたんですよね。短編だとそういう遊びみたいなことができて楽しいです。あそこに入った短編小説はそういう感じで、一気にまとめて書いています。”

~(中略)~

⇒⇒

音楽をつくるときにも同じことが言えますね。コントラバスという楽器のために作った曲、三和音をコンセプトに作った曲、など。また映画音楽にも制約(セリフとかぶらない・曲尺など)がありますが、制約をアイデアとすることで楽しめたり、新しい切り口のきっかけになることもたくさんあるんだろうと思います。自らゲームルールを作ってプレイ楽しめる人は強いです。

![]()

”それは、僕にはわからないなあ。僕は翻訳を、できるだけ実直に、原文通りにやろうと思って、それを第一義に考えて翻訳しているんだけどね。うーん、もしそうだとしたら、それはあくまで無意識にしていることですね。自分ではわからないね。僕としては、ありのままに素直に、英語を日本語に移し替えているつもりなんだけど。短いセンテンスとかパラグラフで見ると、そんなに目立たないけど、全体で見ると、僕の味みたいなのがじわっと滲み出ているのかもいれないですね。そういうのを意識したことはあまりないけど。”

~(中略)~

⇒⇒

どうしてもにじみ出てしまうオリジナリティというのはあります。翻訳をするにしても、ひとつの英単語からどの日本語を選ぶか、たくさんある日本語候補のなかから。どのようにして単語と単語をつなげてひとつひとつの文章にしていくか。小さな選択のなかにオリジナリティが含まれ、それが全体のなかに蓄積されていきます。いい意味で、忠実にしようとしても隠せないものってあると思います。隠せないものそれこそが、翻ってその人の作家性といえるのかもしれませんね。

見方を変えて、久石譲の手がけた編曲って気づくものは多いです。作曲じゃないのに編曲だけでその人とわかってしまう。いかに強固なオリジナリティの現れかと思います。編曲や指揮という間接的なもののはずなのに、自身のシグネチャをのこせるってすごいです。

![]()

“それは僕の場合、まずリズムじゃないかな。僕にとっては何よりリズムが大事だから。たとえば翻訳をする場合、原文をそのまま正確に訳すことは訳すんだけど、場合によってはリズムを変えていかなくちゃいけない。というのは英語のリズムと日本語のリズムとは、そもそも成り立ちが違うものだから。英語のリズムを日本語のリズムに、自然にうまく移行しなくてはなりません。そうすることで文章が生きてくる。文章技術はそのために必要なツールなんです。”

~(中略)~

⇒⇒

よく語られていることで同旨あります。

- Overtone.第66回 長編と短編と翻訳と。~村上春樹と久石譲~ Part.1

- Overtone.第67回 長編と短編と翻訳と。~村上春樹と久石譲~ Part.2

- Overtone.第73回 長編と短編と翻訳と。~村上春樹と久石譲~ Part.3

- Overtone.第77回 長編と短編と翻訳と。~村上春樹と久石譲~ Part.4

- Overtone.第80回 長編と短編と翻訳と。~村上春樹と久石譲~ Part.5

- Overtone.第84回 長編と短編と翻訳と。~村上春樹と久石譲~ Part.6

- Overtone.第87回 長編と短編と翻訳と。~村上春樹と久石譲~ Part.7

![]()

“で、そこで何より大事なのは語り口、小説でいえば文体です。信頼感とか、親しみとか、そういうものを生み出すのは、多くの場合語り口です。語り口、文体が人を引きつけなければ、物語は成り立たない。内容ももちろん大事だけど、まず語り口に魅力がなければ、人は耳を傾けてくれません。僕はだから、ボイス、スタイル、語り口ってものすごく大事にします。よく僕の小説は読みやす過ぎるといわれるけど、それは当然のことであって、それが僕の「洞窟スタイル」だから。

うん。目の前にいる人に向かってまず語りかける。だから、いつも言ってることだけど、とにかくわかりやすい言葉、読みやすい言葉で小説を書こう。できるだけわかりやすい言葉で、できるだけわかりにくいことを話そうと。スルメみたいに何度も何度も噛めるような物語を作ろうと。一回で、「ああ、こういうものか」と咀嚼しちゃえるものじゃなくて、何度も何度も噛み直せて、噛み直すたびに味がちょっとずつ違ってくるような物語を書きたいと。でも、それを支えている文章自体はどこまでも読みやすく、素直なものを使いたいと。それが僕の小説スタイルの基本です。結局そういう古代、あるいは原始時代のストーリーテリングの効用みたいなところに戻っていく気がするんだけど。”

~(中略)~

⇒⇒

難しい言葉や言い回しで武装する難解な小説は、同じく難解で聴く人を無視した現代音楽に近いのかもしれませんね。メロディはシンプルに、ハーモニーやリズムは技術を駆使して聴きごたえのある曲に。聴いても聴いても飽きのこない、また新しい魅力に出会えるような曲。そして人の心をつかみやすいメロディだからこそ、すっとその曲に入っていける。

![]()

“うん。文体はどんどん変化していきます。作家は生きているし、文体だってそれに合わせて生きて呼吸しています。だから日々変化を遂げているはずです。細胞が入れ替わるみたいに。その変化を絶えずアップデートしておくことが大事です。そうしないと自分の手から離れていってしまう。

そうそうそう。文章というのはあくまでツールであって、それ自体が目的ではない。ツールとして役に立てばいいんです。だから完成形なんてあり得ない。僕も、昔は書けなかったものごとが今ではわりに自由に書けるようになりました。今は書きたいものはもうだいたい書けるかな。”

~(中略)~

⇒⇒

村上春樹さんは毎日机に向かって文章を書いているそうです。久石譲さんも毎日なにかしら曲をつくっているそうです。そうやって自分のスタイルを常に磨きながら更新していく。書きたいものを書ける技術力あってこそ創造性は花開くんだ、と言うは易し大変なことです。

ツールというのは小説家にとっては言葉、村上春樹さんの場合は言葉を道具として使う。当たり前のように聞こえるかもしれませんが、実はそんなことありません。言葉を創造するというやり方もあるからです。美しい文章を書こうと凝る人や、言葉をつくろうとする人もいます。言葉に込めるものが多い、言葉そのものが独創性のあるものになっている。詩なんかもそうですね。で、村上春樹さんは、シンプルなツール(言葉)の組み立てで文章を表現する。ふだん誰でも使う道具(言葉)を使っている。

音楽でも同じですね。

ツールというのは、作曲家にとって楽器とも言えるかもしれません。一般に広く普及している生楽器を使って作曲するのか、あるいはシンセサイザーなどで自分の音色を作り込んで表現するのか。音響機材を駆使してそれらがないと鳴らせないもの。どちらが良い悪いではないですね。ただひとつ言えるのは、音色や音響に独創性(替えのきかないもの)を持たせるということは、それだけ再現性のむずかしい音楽になるということはいえます。生楽器にしても、尺八、篳篥や世界各国の民族楽器なんかは、楽器や演奏者の希少性もあって演奏機会が限られる、はたまた国を越えて演奏しにくいということも出てきます。時間(未来)と空間(接点)に広がりと普遍性を担保するということは、作品をのこす条件としてとても大切なことなのかもしれません。

![]()

“僕の場合、昔書いたことってほとんど忘れちゃってるから、そんなに気にならないというところはあります。「二世の縁」は土の中から即身仏を掘り出す話で、そこを起点に小説を書きはじめたわけだから、必然的に穴が出てくる話になってしまう。だから、これはもうしょうがないだろうと。やっぱり人間には思考パターンがあってね、どう変えてみたって、同じようなシチュエーションって必ずどこかに出てくるものだし、そのたびに少しずつ違う書き方をすればいいんじゃないか、と僕は思うけど。

うん。角度を変えたり、描き方を変えたり。道具立てが同じじゃないかと詰め寄られたら、まあ確かに同じなんだけど、でも、僕の感覚としては同じじゃないんです。そのたびに新しい。アップグレードされているとまでは言わないけど。しかし僕はなぜか穴とか井戸とか、そういうものに惹きつけられるところがあるみたいですね。自分でも不思議だけど。”

~(中略)~

⇒⇒

別の本ではこのように語っていました。”「詩人が書きたいことというのは、一生のあいだに五つか六つしかない。私たちはそれを違うかたちでただ反復しているだけなんだ」と。そういわれてみると、たしかにそうかもしれないと思う。僕らは結局、五つか六つのパターンを死ぬまで繰り返しているだけなのかもしれない。ただ、それを何年かおきに繰り返しているうちに、そのかたちや質はどんどん変わってきます。広さも深みも違ってきます。”(出典忘れ…)

僕はこの作家性やオリジナリティの考え方はもっと尊重されてほしいなと思います。あまのじゃくな何々風な作品群よりも、一本筋の通ったものから、作品ごとにテイスティングを味わう機微のようなものを大切にしたい。ラッセンがいきなりイルカじゃなくて恐竜を、海じゃなくてジャングルを描きだしたらびっくりします。イルカと海ばかりな作品たちに見えるけれど、ひとつひとつ目を凝らせば同じ作品や構図はありません。好きな人はあのテイストに魅了されているんです、きっと。

![]()

“そう、文章。僕にとっては文章がすべてなんです。物語の仕掛けとか登場人物とか構造とか、小説にはもちろんいろいろ要素がありますけど、結局のところ最後は文章に帰結します。文章が変われば、新しくなれば、あるいは進化していけば、たとえ同じことを何度繰り返し書こうが、それは新しい物語になります。文章さえ変わり続けていけば、作家は何も恐れることはない。文章さえ更新されていれば、血肉をもって動き続けていれば、すべてが違ってきます。

そうですね。響き、リズム、そういうものが自分の中で、前とは違っているという確信がなければ、やっぱり怖いんじゃないかな。文章が違ってくれば、同じ話でも進む方向性が変わってきます。作家はそうやって前進していくしかない。”

~(中略)~

⇒⇒

これは、、とても深く深く考えてしまう内容です。ひとつの考え方として、文章を「アプローチ、オーケストレーション、楽曲構成」としてみました。すぐに久石譲だとわかる久石メロディであっても、常にそのときのアプローチなんかによって楽曲はやっぱり最新版の久石譲になっている。それはオーケストレーションの違いなのか、構成の違いなのか、演奏アプローチも違うのかもしれない。いろいろ考え方はありますよね。とにかく、作家は止まっていないということです。

![]()

”四十代の半ばくらいまでは、例えば「僕」という一人称で主人公を書いていても、年齢の乖離はほとんどなかった。でもだんだん、作者の方が五十代、六十代になってくると、小説の中の三十代の「僕」とは、微妙に離れてくるんですよね。自然な一体感が失われていくというか、やっぱりそれは避けがたいことだと思う。”

~(中略)~

⇒⇒

次の引用がわかりやすくなるようにとひっぱってきました。次へ進む。

![]()

“もちろんそんなに簡単に文体を総ざらいして、新たなものをつくって、みたいなことはできません。そんなに急に、これまで使っていない筋肉を使うことはできないから。ただ気持ちとして、新しい方向性に文体を転換して行こうということです。新しい文体が新しい物語を生み、新しい物語が新しい文体を補強していく。そういう循環があるといちばんいいですね。”

~(中略)~

⇒⇒

具体的にいうと、一人称から三人称への転換などがあります。「僕は~」で書いていた小説のもつ同化や説得力から、物語や人を俯瞰的にみる三人称へ。登場人物が少ないときや主役がはっきりしているときに有効な一人称と、登場人物が多いときや対等に扱いたい複数人のときに有効な三人称、など。一人称から三人称へ、そうしないと書けない物語がある。書きたいことを書きたいように、あるいはこれまで書いたことのない世界を書きたいときに変化を遂げる。

ベートーヴェンも、ピアノソナタをつくって交響曲へと大きく拡大して弦楽四重奏曲に削ぎ落とす。こういった時代ごとの作風のサイクルに区切りをつけながら次に進んでいます。そしてその作風は決して終わったわけでも決別したわけでもなく、行きつ戻りつ、ときに確認して見つめなおしたりをくり返しながら。(久石譲語録の記憶から….)

久石譲もシンセサイザーからオーケストラへの転換などがあります。シンセサイザーでは映画の世界観を表現しきれないと、フルオーケストラへと舵を切る。そうやって軸はオーケストラに置きながらも、今もってシンセサイザーサウンドを排除したわけではない。

村上春樹はこの本の別頁でこんなふうにも語っています。”書けることだけを書いて、それはそれでまうまく機能していたんだと思う。でもそれは僕の本当に書きたかったこととは少し違うんです。自分の書きたいものがある程度書けるようになってきたのは、もっとずっとあとのほうですね”

![]()

“この前も言ったけど、僕は『ノルウェイの森』で、リアリズム小説を書き切るという実験をやりました。『スプートニク』は、これまでの文体の総決算をやってしまおうと思って書き始めました。それから『アフターダーク』では、ほとんどシナリオ的な書き方をしました。そういうふうに、「少し短めの長編」ではいつも自分なりの実験みたいなことをやっています。今回はこういうことを試してみよう、という挑戦をやっているわけです。『多崎つくる』も僕としてはわりに実験的というか、いうなればグループを描く小説です。そういうものは以前には書いたことがなかった。あれぐらいの長さの小説って、書き手としては一番実験がしやすいんです。

短編だとある程度のまとまりが必要になってくるし、長い長編だと生半可なことはできない。中途半端に実験的なことをやると収拾がつかなくなりますから。でも『スプートニク』とか『国境の南、太陽の西』とか、それから『アフターダーク』、『多崎つくる』、あのぐらいの一冊本だと、そういうわりに突っ込んだ実験ができます。感覚を思い切って解放し、新たなシチュエーションを試してみることができます。だから、僕にとってはすごく大事な容れ物なんです。でもあのサイズの小説って、おおむね読者の評判がよくないんですね。

わからない。なんでだろう(笑)。短編は短編で、ある程度評価してもらえるし、長い長編は長編として評価してもらえるんだけど、あの中くらいの小説というのは、少なくとも出した時点では、なぜか酷評されることが多いみたいですね。手を抜いているとか、これまでと同じだとか、あるいは逆に新しいことをやろうとして失敗しているとか。”

~(中略)~

⇒⇒

うーん、読者として不完全燃焼な感じがあるのでしょうか、中くらいなサイズ感もあいまって。短編のほどよい軽食感とも、長編のフルコースな満足感とも少し違う、なにか居心地のさだまらない感覚なのかもしれません。

そう言われると、久石譲『ミュージック・フューチャー・コンサート』で披露される作品って、第一印象でそういうところもあるかもしれません。時間の長さも楽器編成も中くらいな作品が多いです。そこに、そのとき旬な実験性みたいなものも含まれていて、どう受け取っていいのか、どう反応したらいいのか、まったく免疫のなかった聴衆は戸惑ってしまうような感じ。

でも不思議なもので、そういった中くらいの作品が、次の大きな作品につながっていたり、あとから振り返ったときにはおさまりよく据わっているような気もします。ああ、あの作品が節目や布石だったんだなと、余裕をもった心持ちで受け止めるときがきっと訪れることでしょう。だから、ひとつひとつの作品に愛着がある。

![]()

“小説的な面白さとか、構築の面白さとか、発想の面白さというのは、生きた文章がなければうまく動いてくれません。生きた文章があって初めて、そういうのが動き出す。でも多くの作家は、発想とか仕掛けが先にあって、文章をあとから持ってくる。意識が先にあって、身体があとからついてくる。僕の感覚からすれば、同時にあるものではなくて、まず文章がなくちゃいけない。それが引き出していくんです、いろんなものを。”

~(中略)~

⇒⇒

例えば、楽器や音色といった飛び道具を先に決めてしまって、それを使うことが最優先になってしまっている音楽ってありますよね。使うことが最大の目的になってしまっている。それが悪いわけではないんでしょうけれど、なんというか発想勝負、仕掛けの珍しさだけで突っ切ろうとしている感じ。奇をてらったものには、それなりの芯も持ち合わせていないとぐらぐら倒れてしまいます。

![]()

少し追加します。

同書からですが、テーマ(短編・長編・翻訳)からはそれるんですけれど、とても伝わる語り口だったのでぜひとご紹介します。

”朗読に使ったりするとき以外は読み返さない。もちろん自分の書いたものについて「くだらない」とか「つまらない」とか思っているわけじゃないですよ。ベストを尽くして書いたという手応えは僕の中にまだ残っているし、そのことに誇りのようなものだって持っているし、褒められればもちろん嬉しい。僕の小説が三十年経っても絶版にもならずに書店の棚に並んでいるのを目にすれば、ありがたいなと思うし、読者に感謝したいなと思う。それは当たり前のことです。作家だから。でもそれはそれとして、自分で自分の書いた小説を改めて読み返したいという気持ちにはなかなかなれない。

自分の書いたものはむずかしいね。カーヴァーのたとえば「大聖堂」とか、パン屋の話とか、「足もとに流れる深い川」とかは、今読んでもやっぱりすごいなと、手を入れるところもないよなと思うけど。自分の小説というのは、まあ、僕が書いた短編のベスト3なんてとても選べないけど、もし選べたとしても、読んだらやっぱりイライラするんじゃないかな。同じ話も、今だったら違うふうに書くと思う。

ただ、もし今僕がその自分の短編を、今の感覚と今の技術で書き直したとしても、読んだ人がよくなったと思うかというと、そうとは限らないと思う。それはあくまで僕自身の感覚の問題だからね。だからあまり読み直さないようにしているんです。読むとどうしても手を入れたくなっちゃうから。”

~(中略)~

⇒⇒

作家の思考が覗けておもしろいです。

”そういう書き方ももちろんあるわけだけど、僕はそういう書き方はしないというだけで。僕が自分の昔書いたものをまず読み返さないのは、だいたいにおいて自分の書いた文章に不満を感じるんです。でもそれは良いことだと思う。だって同じことを書いてたら、誰も読まなくなるよね。また同じかと。バージョンアップして自分を磨いて上げていかなちゃいけない。やっぱり世界は広いし、自分よりうまい人はたくさんいるし、日本のマーケットの中だけに留まっていたら、自己改革ってなかなかやるのは難しいと思う。ついつい締切りに追われたりしてね。

それから、いいところも一緒にある程度捨てていかないとね。でも、なかなか難しい話です。僕の読者でも初期の作品のほうがずっと好きだって人はたくさんいる。『ノルウェイの森』を今書いたら、もっともっとうまく書けると思うけど、きっとあればあれぐらいの段階で書いといて一番良かったんじゃないかって……。

今読むとね、青臭いなと思うとこあるんだけど、やっぱりああいうのはある程度青臭くないと、人の心は打たない。”

~(中略)~

⇒⇒

”いいところも一緒にある程度捨てていかないと”という部分が特に印象的でした。宮崎駿監督でいうと「トトロ2は作らない」になるだろうし、久石譲でいうと「過去は忘れる」になるだろうし。自身の完成モデルにすがらないということもあるんですけれど、文章を読んでいて、あの時だからこそ最も輝けるかたちで完成したことを作家が一番よくわかっている、だから捨てないといけないという逆説につながるのかもしれない、と思った次第です。

![]()

今回とりあげた、『みみずくは黄昏に飛びたつ: 川上未映子 訊く/村上春樹 語る』。村上春樹さんの本を読んだことある人なら、もちろん楽しめる本です。そうじゃなくても、本を読むことが好きな人には興味をそそられる視点ばかりです。そして、今度本を読むときには、もっとぐっと近づけて、もっと深く楽しめるようになりたい。そう思わせてくれる本です。

-共通むすび-

”いい音というのはいい文章と同じで、人によっていい音は全然違うし、いい文章も違う。自分にとって何がいい音か見つけるのが一番大事で…それが結構難しいんですよね。人生観と同じで”

(「SWITCH 2019年12月号 Vol.37」村上春樹インタビュー より)

”積極的に常に新しい音楽を聴き続けるという努力をしていかないと、耳は確実に衰えます”

(『村上さんのところ/村上春樹』より)

それではまた。

reverb.

いろんな分野からクロスして学べるって楽しい。

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪