Posted on 2021/12/28

大阪府豊中市の広報誌「広報とよなか」新春対談が掲載されています。テキスト版やPDF版などぜひご覧ください。 “Info. 2021/12/28 広報とよなか 2022年1月号 「新春対談 久石譲さん×長内繁樹市長」 発行・公開” の続きを読む

Posted on 2021/12/28

大阪府豊中市の広報誌「広報とよなか」新春対談が掲載されています。テキスト版やPDF版などぜひご覧ください。 “Info. 2021/12/28 広報とよなか 2022年1月号 「新春対談 久石譲さん×長内繁樹市長」 発行・公開” の続きを読む

Posted on 2021/12/27

2021年11月27日、大好評 “スタジオジブリ×久石譲‘’ 作品のアナログ盤シリーズに、いよいよ特別編とも言うべき 「Castle in the Sky~天空の城ラピュタ・USAヴァージョン~」のサウンドトラック、 「オーケストラストーリーズ となりのトトロ」、そしてジブリ美術館でしか観る事のできない『パン種とタマゴ姫』のサウンドトラックが登場しました。

各イメージアルバム、サウンドトラックとはまた異なる編曲で楽しめる作品です。こちらもリマスタリング、新絵柄のジャケットと豪華な仕様、解説も充実、ライナーノーツも楽しめる内容です。しかも、この3作品のアナログ盤は、これまで発売されたことがありません。ジャケットの美しさ、アナログならではの、音の豊かさを、お楽しみ下さい。

(メーカーインフォメーションより・編)

liner notes

フォリア(ラ・フォリア)とは?

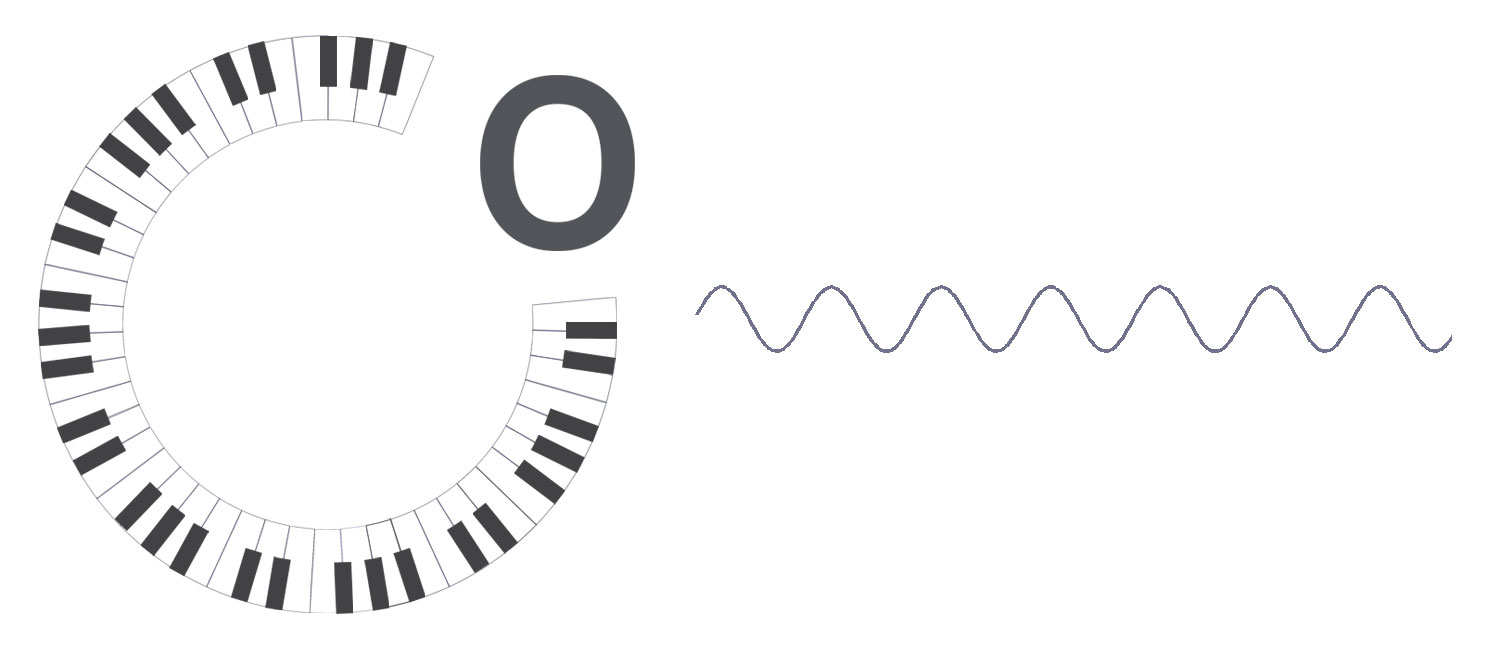

録音や放送のようなテクノロジーが存在しなかった19世紀以前の西洋音楽において、ある曲がどれだけポピュラリティを獲得していたか、つまり”ヒット”を表す度合いは、演奏回数や楽譜の売れ行きだけでなく、その曲(メロディ)がどれだけ多くの作曲家によって引用または編曲されたかという点が重要な指標となっていた(フランス革命以前、音楽著作権という概念は存在しなかった)。本盤をお聴きになるリスナーにまず知っていただきたいのは、この《ラ・フォリア》という楽曲が、過去400年の西洋音楽史において最大の”ヒット”を記録したテーマのひとつに基づく音楽だという事実である。バッハやベートーヴェンのような著名な楽聖たちを含む、非常に多くの作曲家たちがフォリアに基づく音楽を書いているので、ある程度クラシックをかじったり聴いたりしたことがあるリスナーならば、フォリアに出会わないまま一生を終えることはあり得ない。意識的にせよ無意識的にせよ、フォリアは必ずどこかで耳にしているはずである。

フォリアとは、15世紀末から16世紀にかけてイベリア半島に登場した舞曲、あるいはそこから派生したテーマのことを指す。ポルトガル語の「folia」、あるいはイタリア語の「La folia」は、英語の「fool」などと同じ語源から派生した言葉で、「馬鹿」「狂気」「狂乱」などを意味する。このように、もともとは「馬鹿騒ぎの舞曲」という意味で呼ばれていたフォリアのルーツは、おそらく農民たちが熱狂的に踊るテンポの速い舞曲だったと推測されている。現在、一般的にフォリアと呼ばれているものは、17世紀に入ってからテンポが遅くなり、コード進行が一定の型に定まったテーマのことを指す(特に「後期のフォリア」と呼ばれている)。

フォリアの音楽的特徴を簡単に記すと、前半8小節+後半8小節=16小節のテーマの形で書かれ、2拍目にアクセントを置いた3拍子系で、おおむねニ短調をとることが多い。前半と後半の違いは、最後の2小節のコード進行が違うことで、一般的なフォリアのコード進行を記せば

前半8小節 iーVーiーVIIーIIIーVIIーiーV

後半8小節 iーVーiーVIIーIIIーVIIーI(V)ーi

という感じになる。

フォリアのテーマを用いた、楽譜が現存する最古の曲のひとつは、フランスの宮廷作曲家リュリがルイ14世の命で1672年に作曲した《スペインのフォリアに基づくオーボエのエール》だが、これ以降、地中海沿岸を中心とするヨーロッパ各地でフォリアのテーマを用いた変奏曲の作曲が大流行し、多くの作曲家が楽曲の中でフォリアを引用したり、あるいは実際に変奏曲を作曲したりした。J・S・バッハ、C・P・E・バッハ、ベルリオーズ、グリーグ、リスト、ブゾーニ、ラフマニノフ、ロドリーゴ、20世紀後半以降の作曲家ではヘンツェやマックス・リヒターなど、その数は現在確認出来るだけで500人(組)以上と言われている。また、非常に意外な例だが、ベートーヴェンの有名な《運命》第2楽章(この楽章も変奏曲形式で作曲されている)の第166ー183小節がフォリアの変奏として作曲されているという説が、1980年代以降ベートーヴェンの研究者たちから相次いで打ち出されている。

しかしながら、フォリアを用いた史上最も有名な楽曲は、おそらくヘンデルの組曲第4番 ニ短調 HWV 437の中のサラバンド楽章、通称《ヘンデルのサラバンド》として知られるチェンバロ曲であろう(フォリアの引用ではないとする異説もある)。この楽曲は、スタンリー・キューブリック監督が『バリー・リンドン』のメインテーマに使用したことで、クラシック愛好家以外のリスナーにも広く知られるようになった。

ヴィヴァルディの原曲について

ヴィヴァルディの《ラ・フォリア》は、正確には「トリオ・ソナタ集 作品1 ~ソナタ第12番 ニ短調 RV 63」のことを指す(1705年に出版された、現存する最古の出版譜の表紙には「2つのヴァイオリンとチェンバロのための3声の室内ソナタ集 作品1」と記されている)。トリオ・ソナタは、ヴァイオリンなどの独奏楽器のパート2つとチェンバロなどの通奏低音のパート1つの合計3パート(=トリオ)で構成されているが(演奏者は必ずしも3人とは限らない)、18世紀初頭においては非常に人気を博していたフォーマットであった。全12曲からなるヴィヴァルディのトリオ・ソナタ集は、現在の研究では1703年頃、すなわち彼が司祭の叙階を得てからピエタ音楽院の音楽教師に就任するまでの時期に作曲されたと推測されている。

「作品1」という番号が付されているように、このトリオ・ソナタ集は当時20代半ばだった若きヴィヴァルディの”公式デビュー作”であり、楽譜が何度か再版された事実が物語るように、彼にとって最初の重要な”ヒット作”となった(ちなみに有名な《四季》は、これよりも15年以上後の作曲)。作曲にあたり、ヴィヴァルディは当時大変な人気を博していたアルカンジェロ・コレッリの「ヴァイオリン・ソナタ集~ソナタ第12番」(1700年出版)を少なからず参考にした。すなわち、ヴィヴァルディはコレッリの方法論にならい、曲集最後のソナタ第12番をフォリアのテーマに基づく19の変奏で構成し(コレッリの変奏の数は23)、すべての変奏をコレッリと同じニ短調で作曲した。最後の第19変奏をのぞき、主題・変奏とも前半8小節+後半8小節=16小節の変奏の後、後奏(リトルネッロ)が演奏される。これも、ヴィヴァルディがコレッリの方法論を応用したものである。

トリオ・ソナタという流行りのフォーマットを用い、コレッリにあやかってフォリアのテーマを用いたヴィヴァルディの《ラ・フォリア》は、いわば当時の”ヒット曲の法則”をすべて詰め込みながら、ヴィヴァルディが作曲家としての個性を初めて開花させた重要作とみなすことが出来る。

『パン種とタマゴ姫』のスコアについて

意外に思われるリスナーも多いかもしれないが、久石が手掛けた宮崎監督のスコアにおいて、フォリア風のメロディが登場するのは、実は『パン種とタマゴ姫』が初めてではない。『風の谷のナウシカ』のサントラ盤『「風の谷のナウシカ」サウンドトラック~はるかな地へ…~』に収録された《ナウシカ・レクイエム》をお聴きになれば、上述の《ヘンデルのサラバンド》にインスパイアされたメロディが、弦の伴奏音形に使われていることに気づくはずである。

宮崎監督がヴィヴァルディの《ラ・フォリア》に惹かれた理由は明らかにされていないが、先に述べたように、フォリアのメロディそのものはクラシックを鑑賞していれば必ずどこかで出会う有名曲だし、『ナウシカ』からの連想は抜きにしても、宮崎監督のずば抜けた音楽的直感によってヴィヴァルディの《ラ・フォリア》に辿り着いたのは、ほぼ間違いないだろう。

その直感は、実のところ、きわめて音楽的な理由に裏打ちされている。

まず、ヴィヴァルディの原曲が、他ならぬ変奏曲形式で作曲されていること。これで思い出されるのが、宮崎監督が命名した《人生のメリーゴーランド》というメインテーマを、久石が多様に変奏していくことでスコアのほぼすべてを作り上げた『ハウルの動く城』の例だ。『ハウル』の変奏曲形式は、主人公ソフィーの年齢と外見がさまざまに変化していく物語と厳密に対応しているが、『パン種とタマゴ姫』においても、パン種のキャラクターが生地の状態から焼き上がったパンまでさまざまに変化していくので、本作においても変奏曲形式の音楽がふさわしいと直感的に判断したのではないかと推測される。

さらにヴィヴァルディの原曲には、いくつかの変奏において、彼が後年作曲することになる《四季》の自然描写の萌芽を見出すことが出来る。そうしたヴィヴァルディの音楽語法が、ブリューゲルの農民画や風景画にインスパイアされた本作の世界観と絶妙にマッチしているわけである。

そして、フォリアの原義である「狂気」すなわち「マッドネス」という要素が、本作の物語の中にも現れている点。本編をご覧になれば、パン種とタマゴ姫を執拗に追い続けるバーバヤーガのキャラクターにある種の「狂気」を感じ取ることが出来るが、それだけなく、村の中で繰り広げられるアクションシーンが──久石の名曲《Madness》が使用された『紅の豚』の飛行艇のシーンと同じように──いささか狂気じみた様相を呈していることに気づくだろう。

一方、作曲家の久石にとってみれば、宮崎監督から提示されたヴィヴァルディの《ラ・フォリア》は、バロック音楽への久石の敬愛を存分に表現し、しかも彼自身のミニマル・ミュージックの”新作”を発表する場にもなる、絶好の機会と感じられたはずである。

21世紀に入ってから顕著な傾向だが、バッハ以前のバロック音楽は実のところミニマル・ミュージックの元祖ではないかという見方が、海外の作曲家や演奏家のあいだから相次いで提示されるようになってきた。ことヴィヴァルディの原曲に限って言えば、主題から最後の第19変奏までニ短調という調性も変えず、各変奏内のコード進行すらも変えず、パターンの繰り返しを好んで用いる作曲手法は、実はミニマル・ミュージックの方法論とそれほど変わらない。そこに、久石は敏感に反応し、バロック音楽の古典的フォームを守りながらも実質的にはミニマル・ミュージックであるという二律背反を、本作の編曲によってやすやすと乗り越えてしまった。本編の物語に即してわかりやすく言えば、久石はヴィヴァルディのバロック音楽という”パン種”から、ミニマル・ミュージックという”パン”を成形し、それを本作のスコアとして”焼き上げた”のである。

映画音楽作曲家としての久石は、「映像と音楽は対等であるべき」という理想を一貫して求め続けながら作曲に臨んできた音楽家である。楽曲としての構成原理をいっさい妥協することなく、映像と音楽がこれほど対等に渡り合った久石の映画音楽作品は、宮崎作品か否かを問わず、他に全く存在しないと言えるだろう。しかも本作のスコアには、ミニマル・ミュージックの作曲家としての久石の作家性が紛れもなく刻印されている。そうした意味において、『パン種とタマゴ姫』の久石のスコアは彼の映画音楽の理想を最も純化して表現した作品であり、かつ久石自身の音楽的個性が遺憾なく発揮された作品であるということが出来るだろう。

なお、本盤に聴かれるスコアは、現時点で三鷹の森ジブリ美術館のみの限定販売となっているサントラ盤CD(本編バージョン)と異なり、本作のために編曲・録音した音楽を演奏会用作品として整えたバージョンが収録されている(本編バージョンはヴィヴァルディの原曲からいくつかのセクションをカットしているが、本盤はカットなしで収録したフル・バージョンである)。

楽曲(主題と変奏)解説

※物語の内容に深く触れていることを予めお断りしておきます。

先に述べたように、ヴィヴァルディの原曲はフォリアの主題と19の変奏で構成されているが、本盤に収録された久石のスコアは、変奏の順番を若干入れ替えながらも、原曲の19の変奏をすべて素材として使用し、ごくわずかな例外をのぞき、主題とすべての変奏を原曲と同じニ短調で統一している。さらに、本編のシーンの長さに合わせるために加えたブリッジやコーダなどをのぞき、ひとつの変奏につき前半8小節+後半8小節=16小節というフォームも、久石はそのまま踏襲している。

CD発売時、本盤に収録されたスコアは「主題」「第1変奏」「終曲」のようにトラック名が付されたが、これはスコア全体の構成を表すと同時に、本編における物語の区切りも表している。そこで、厳密な意味での音楽的変奏と混同を防ぐため、以下の解説では最初のフォリアのテーマをF、ヴィヴァルディの原曲の変奏番号をV1、V2…のように、久石の音楽の変奏番号をH1、H2…のように表記する。一例を挙げると、「H5 (V8) 」は久石の5番目の変奏がヴィヴァルディの原曲では8番目の変奏に対応している、という意味である。

また、クラシックの音楽解説の常として、以下の筆者の分析は、久石自身の編曲意図と必ずしも一致しない可能性があることを、あらかじめお断りしておく。

主題

F – H1 (V1)

本編においては、メインタイトルでFの前半が演奏された後、Fの後半とH1は未使用となっている。FもH1も、前半8小節はヴィヴァルディの原曲をほぼそのまま演奏しているが、後半8小節はコントラバスが通奏低音のパートに加わって弦の編成が厚くなり、音楽全体が深く豊かに響き渡る。

第1変奏

H2 (V2) – H3 (V3) – ブリッジ – H4 (V4)

本編においては、タマゴ姫の登場と、バーバヤーガの水車小屋の日常を描いたシークエンスの音楽。

H2は、ヴィヴァルディの原曲V2をほぼオリジナル通りに演奏しているが、本編未使用。

H3は、本編においては上述のFの前半から直接繋がる形で登場する。久石が加えた弦のピッツィカートが、せっせとパン種をこねるタマゴ姫の様子を可愛らしく表現していて見事である。

短いブリッジをはさんで登場するH4は、バーバヤーガ水車小屋の大臼を動かし、粉を挽くシーンの音楽。ヴァイオリンの2つの声部が忙しなく掛け合う形で書かれるヴィヴァルディの原曲V4を、久石が”労働の忙しさ”と読み替え、バーバヤーガの粉挽きの慌ただしい様子や、タマゴ姫が文字通り右往左往しながらバーバヤーガの食事の給仕をする様子を表現しているかのようである。

第2変奏

H5 (V8) – H6 (V9) – H7 (V10) – コーダ

本編においては、パン種が動き始めるシーンから、パン種とタマゴ姫がバーバヤーガの水車小屋を抜け出すシーンまでの音楽。

H5は、ヴィヴァルディの原曲V8をほぼそのまま演奏したもの。月の光が木の舟にねかされているパン種にさしこむ情景と、高雅な弦の響きが完璧に調和した美しい変奏である。

H6は、ヴィヴァルディの原曲V9では弦が階段を昇り降りするような音形を繰り返す。その音形が、パン種とタマゴ姫の忍び歩きと絶妙にマッチしてユーモラスだ。

H7は、水車小屋を逃げ出したパン種とタマゴ姫が、いばらの森を抜けていくシーンの音楽。ヴィヴァルディの原曲V10は、ヴァイオリンがアレグロで速い音形を演奏するが、久石のH7においてもその音形があたかもパン種とタマゴ姫の”はやる心”を表現しているかのようである。

Fに基づくコーダをチェンバロが短く演奏した後、次の第3変奏に移行する。

第3変奏

H8 (V11) – H9 (V12) – H10 (V13)

本編においては、パン種とタマゴ姫が麦畑を抜けて逃避行を続けるシークエンスの音楽。

H8は、ブリューゲルの名画「穀物の収穫」をそのまま映像化したような、麦畑の収穫のシーンの音楽。ヴィヴァルディの原曲V11は、後年ヴィヴァルディが作曲することになる《四季》の牧歌的な自然描写を先取りしたような変奏となっている。

久石は、この変奏をたっぷりとした弦に歌わせることで、音楽が潜在的に表現している豊かな自然の美しさを見事に引き出し、崇高なまでの”生命賛歌”を歌い上げている。全曲の中でも白眉と呼べる変奏だ。

H9は、臼に乗ったバーバヤーガが空を飛びながら、パン種とタマゴ姫を探索するシーンの音楽。ここで久石は、ヴィヴァルディ当時にはなかったマリンバなどを加えた編曲を施すことで、バーバヤーガの探索をユーモラスに表現している。

H10は、収穫した麦を載せた多数の馬車が、村に戻っていくシーンの音楽。久石は各小節の1拍目にティンパニを付加し、さらに通奏低音のパートを低弦で強調することで、文字通り山のように麦を積んだ馬車の重量感を見事に表している。

第4変奏

前奏 – H11 (V14) – H12 (V15) – H13 (V16)

本編においては、村の中を逃げていくパン種とタマゴ姫を、バーバヤーガが執拗に探し続けるシークエンスの音楽。

タンバリンによる短い前奏の後、H11は脱穀の作業で慌しい村の様子を描いたシーンの音楽。ヴィヴァルディの原曲V14は、楽譜に「アダージョ」と表記されているが、久石は思い切ってテンポを軽快に上げることで、中世の世俗音楽のようなリズム感を強調し、さらにタンバリンやマリンバを加えることで、村人たちの活気あふれる脱穀の様子を生き生きと描き出している。

H12は、ヴィヴァルディの原曲V15では楽譜に「アレグロ」と表記されている。久石のH12は、村の中を歩くバーバヤーガの歩調と、村人たちが動かす大臼の動きに合わせた変奏に仕上げている。

H13は、引き続きパン種とタマゴ姫を探索するバーバヤーガと、村人たちがパン生地からパンを成形する様子を描いたシーンの音楽。この変奏は、久石ならではのユニークな楽器法の面白さが現れた音楽のひとつで、ヴィブラフォンとサックスの現代的な音色と弦のピッツィカートが、のどかなユーモアを感じさせる変奏となっている。

第5変奏

前奏 – H14 (V5) – H15 (V6) – H16 (V7) – H17 (V17)

物語的にも音楽的にも、本編最大の見せ場(聞かせ場)である。

ミニマル風の前奏の後、H14は、パン種とタマゴ姫の変装を見破ったバーバヤーガがふたりを捕獲するシーンの音楽。久石が得意とするミニマルの語法が全開した楽曲だが、驚くべきことにヴィヴァルディの原曲V5自体が、通奏低音のパートにおいて16分音符のパターンを繰り返す事実上のミニマルとして作曲されている。久石は、そのミニマルの要素を強調することで、この変奏を現代的な”アクションシーンの音楽”に生まれ変わらせた。その大胆な発想には、脱帽するしかない。

H15は、バーバヤーガとタマゴ姫がパンを成形していくシーンの音楽。H14の勢いをそのまま受け継ぎ、ヴァイオリンの激しい音形がバーバヤーガとタマゴ姫の必死の形相を表している。後半8小節ではマリンバが隠し味的に加えられ、生地を丸めて成形していく様子がユーモラスに表現されている。

H16は、パンの成形を仕上げたバーバヤーガが、丸いパン(に成形されたパン種)をカマドで焼き上げるシーンの音楽。ヴィヴァルディの原曲V7の第1ヴァイオリンのパートと第2ヴァイオリンのパートを合成する形で、久石が作り替えた音形が変奏の中心になっている。

H17は、パンがカマドの中で膨張しながら焼き上がっていくシーンの音楽。ヴィヴァルディの原曲V17自体、ミニマルの要素が強いが、そこに打楽器も加わることで、音楽は文字通りのフォリア(狂乱状態)に達する。

終曲

前奏 – H18 (F、V18) – H8 (V11) – ブリッジ – H19 (V19) – コーダ

本編最後のシークエンスの音楽。

太鼓の短い前奏が王と后の到着を告げた後、H18は焼き上がったパン──公式パンフレットによればパン雄──がカマドから出てくるシーンの音楽。このH18に関しては、やや変則的な編曲になっており、前半4小節ではチェンバロとグロッケンシュピールがFを演奏し(太鼓のリズムは鳴り続けている)、後半4小節はヴィヴァルディの原曲V18がかなりデフォルメされた形に編曲されている。具体的には、V18後半4小節のヴァイオリン・パートからいくつか音符を抜き、よりキビキビとした変奏となっている。

この後、第3変奏の麦畑のシーンで初めて登場したH18が再登場し、一種の再現部のような役割を果たしている。

ティンパニによるブリッジを短く挟み、最後のH19は一同に祝福されたパン雄とタマゴ姫が村を後にするラストシーンと、エンドタイトルの音楽。ヴィヴァルディの原曲V19は、文字通り音楽が狂乱状態に達して凄まじいクライマックスに達するが、久石はこの変奏を本編の内容に合わせる形で大胆な編曲を施した。すなわち、フォリアの定型的なコード進行から初めて逸脱した明るい変奏となり、さらにティンパニなども加えることで祝典的な響きを強調し、V19の後半8小節をさながら”王宮の音楽”のように変えてしまうというものである。物語を締めくくる大団円の祝祭感を華やかに表現した、実に見事な編曲と言えるだろう。そして、V19の最後に出てくる後奏をそのまま活かしたエンドタイトルの音楽となり、最後にチェンバロが明るく締めくくるコーダで全曲の幕となる。

前島秀国 サウンド&ヴィジュアル・ライター

2021/7/27

(LPライナーノーツより)

『ラ・フォリア』ヴィヴァルディ/久石譲 編「パン種とタマゴ姫」サウンドトラック

品番:TJJA-10044

価格:¥3,000+税

※SIDE-Aに音楽収録 SIDE-A裏面はキャラクターのレーザーエッチング加工

(CD発売日2011.2.2)

音楽:久石譲 全7曲

2010年に三鷹の森ジブリ美術館の映像展示室「土星座」で公開された短編映画のサウンドトラック。ヴィヴァルディの「ラ・フォリア」を久石譲が現代的なアプローチで再構築した劇中音楽を組曲として収録。

解説:前島秀国

liner notes フォリア(ラ・フォリア)とは?/ヴィヴァルディの原曲について/『パン種とタマゴ姫』のスコアについて/楽曲(主題と変奏)解説 所収

Posted on 2021/12/27

2021年11月27日、大好評 “スタジオジブリ×久石譲‘’ 作品のアナログ盤シリーズに、いよいよ特別編とも言うべき 「Castle in the Sky~天空の城ラピュタ・USAヴァージョン~」のサウンドトラック、 「オーケストラストーリーズ となりのトトロ」、そしてジブリ美術館でしか観る事のできない『パン種とタマゴ姫』のサウンドトラックが登場しました。

各イメージアルバム、サウンドトラックとはまた異なる編曲で楽しめる作品です。こちらもリマスタリング、新絵柄のジャケットと豪華な仕様、解説も充実、ライナーノーツも楽しめる内容です。しかも、この3作品のアナログ盤は、これまで発売されたことがありません。ジャケットの美しさ、アナログならではの、音の豊かさを、お楽しみ下さい。

(メーカーインフォメーションより・編)

liner notes

『オーケストラストーリーズ となりのトトロ』について

※以下の解説では、アルバム『となりのトトロ イメージ・ソング集』を”イメージ・ソング集”、アルバム『となりのトトロ サウンドトラック集』を”サントラ”と表記します。

作曲者自身の解説にもあるように、『オーケストラストーリーズ となりのトトロ』は、「ある種啓蒙的な、今まであまりオーケストラを聴いたことがない人に、オーケストラっていいなぁと感じられる作品」、つまりオーケストラ入門者がオーケストラの仕組みと魅力を容易に理解できるように意図して作られた作品である。と同時に、この作品は宮崎駿監督と久石譲の3度目のコラボレーションとなった『となりのトトロ』の映画音楽(フィルム・スコア)を常設オーケストラで演奏可能にした交響組曲、つまりフィルム・スコアから重要な音楽を抜き出し、宮崎監督の世界観をオーケストラの演奏だけで楽しめるようにした作品、という側面も併せ持っている。既存のフィルム・スコアを素材にしながら、同時に教育的な効果も備えているオーケストラ曲を作り上げたのは、音楽史上、おそらく久石が初めてではないかと思う。

この作品のユニークな特長は、久石も言及しているナレーション付のオーケストラ作品、すなわちプロコフィエフ《ピーターと狼》やブリテン《青少年のための管弦楽入門》と比較すると、よりわかりやすい。プロコフィエフもブリテンも、オーケストラの楽器を入門者に知ってもらうという作曲意図は共通しているが、《ピーターと狼》は特定のキャラクターに固有の楽器とメロディ(ライトモティーフ)をあてがいながら物語を表現していくという、どちらかといえばハリウッドの映画音楽に近い手法で書かれている(極端な言い方をすればジョン・ウィリアムズの『スター・ウォーズ』などもこの手法に基づいている)。もう一方の《青少年の管弦楽入門》(もともとは教育映画『管弦楽の楽器』のフィルム・スコアとして作曲された)は、変奏曲形式で楽器の紹介をした後、最後にオーケストラ全体でフーガを演奏するという、かなり本格的なクラシック音楽を志向した作品になっている。

『オーケストラストーリーズ となりのトトロ』はそのどちらとも異なり、最初の《さんぽ》でひと通りの楽器は紹介するが、それ以降の楽章では教条的になることなく、音楽そのものの魅力をオーケストラによって伝えていく。というのも、『となりのトトロ』の音楽自体が、すでにフィルム・スコアの段階で高い完成度に達しているからである。その音楽は、必ずしもクラシックとは限らず、童謡もあれば、ポップスのように楽しい曲もあるし、ミニマル・ミュージックのような現代的な音楽も部分的には含まれている。逆に言えば、宮崎監督の世界観をあますところなく表現するためには、それだけバラエティに富んだスタイルの音楽が必要だったということでもある。そうした音楽の多様性を尊重しながら、オーケストラを奏で、オーケストラの魅力を伝えていくところが『オーケストラストーリーズ となりのトトロ』の面白さであり、《ピーターと狼》や《青少年のための管弦楽入門》になかった強みでもある。

これは視点を変えてみると、オーケストラというものは、クラシックも演奏できれば、ポップスも童謡もミニマルも演奏できる、懐の深いフォーマットだということを意味する。つまり、「アートとエンターテインメント」の両方に長けている、ということだ。それこそが、久石自身が志向する音楽の目標であり、ひいては21世紀にあるべきオーケストラが目標とすべき理想のひとつでもある。それが、『オーケストラストーリーズ となりのトトロ』が伝えようとしているもうひとつの”サブストーリー”なのではないか、というのが筆者の考えである。

なお、本盤にはA面にナレーションつきの演奏、B面に音楽のみの演奏が収録され、ナレーターは『となりのトトロ』本編でお父さん(草壁タツオ)の声を演じた糸井重里が担当している。とはいえ、この作品の”ストーリー”は決してお父さんの視点で語られているわけではない。楽譜上では、ナレーターの配役に関して特にジェンダーや年齢の指定はないので、実演ではナレーターを自由にキャスティングすることが可能である。また、楽譜には「演奏・ナレーション上の註釈」として、ナレーションの入りのタイミングがすべて詳細に記されているので、特に高度な音楽的知識を持ち合わせていなくても(指揮者の指示によって)ナレーターが正確なタイミングで入ることが可能である。

楽章解説

1.さんぽ

サントラに収録された《さんぽーオープニング主題歌ー》と《おみまいにいこう》を基にしながら、オーケストラの楽器紹介を兼ねた音楽。楽章のほとんどの部分を通じて、スネアドラムが文字通り”さんぽ”するようなマーチのリズムを刻んでいる。

最初に前奏部分(サントラではバグパイプとシンセサイザーが演奏)をオーケストラ全体で演奏した後、有名な「♪あるこう あるこう」のメロディが、オーケストラのセクションごとに演奏されていく。木管、金管、弦の各セクションは、それぞれ4種類の楽器で構成されているので、原則的にセクションの中で高い音の楽器から、順に4小節ずつメロディを担当していき、最後の「♪くものすくぐって」の部分からセクション全体がまとまって演奏する、という仕組みになっている。ちなみに、打楽器でメロディを担当するのは、最初の4小節がティンパニ、次の4小節がシロフォン(木琴)だが、組曲全体ではその他にも多種多様な打楽器が使われている。

最後にすべてのセクションがそろってメロディ全体を演奏し、華やかに終わる。

2.五月の村

サントラでもオーケストラで演奏されていた《五月の村》を、よりシンフォニックに編曲し直したもの。本編においては、物語最初の引越しのシーンほかに登場する。

この楽章は、1950年代から60年代、ラジオやレコードを通じて幅広い聴衆に親しまれたオーケストラ音楽、いわゆる軽音楽(セミ・クラシック)を意識した音楽となっている。そのため、全体の形式も親しみやすくわかりやすい形をとっており、冒頭8小節の前奏のあと、A-B-A-C-Aというシンプルなロンド形式(小ロンド形式)で書かれている。

3.ススワタリ~お母さん

サントラに収録されている《オバケやしき!》《メイとすすわたり》《おかあさん》を素材に用いている。

最初に、弦楽セクションが可愛らしいピッツィカートで《オバケやしき!》を演奏し、「ドン!」とオーケストラが鳴った後、木管セクションが同じ部分を繰り返す。次に《メイとすすわたり》の音楽となり、木管セクションと多彩な打楽器がマックロクロスケの存在を表現した後、イメージ・ソング集の《すすわたり》で「♪すーすす すすわたり」と歌われていたメロディを、木管セクションが演奏する。この時、メロディは最初から全体の姿を現さず、「♪すーすす」「♪すーすす すすわたり」のように少しずつ現れてくるところが面白い(つまり、すぐに姿を隠してしまうマックロクロスケと同じである)。メロディがひと通り演奏された後、今度は金管セクションがメロディに華やかな装飾を加えて演奏する。あたかも、マックロクロスケにスポットライトが当たって輝くような感じだ。音楽が静かになると、グロッケンシュピール(鉄琴)とチェレスタが《おかあさん》のメロディを愛らしく演奏し、独奏ヴァイオリン(オーケストラのコンサートマスター/コンサートミストレスが担当)がそのメロディを引き継ぐ。最後は、病院に残るおかあさんへの恋しさを表現するかのように、音楽が後ろ髪を引かれるようにして終わる。

4.トトロがいた!

サントラの《小さなオバケ》と《トトロ》を素材に用いている。

最初の《小さなオバケ》の部分、すなわち小トトロが初めて登場するシーンの音楽は、サントラでオーケストラが演奏していた音楽をよりシンフォニックに編曲し直したものである。オタマジャクシの動きを木管セクションの演奏で表現した部分をはじめ、オーケストラの豊かな音色が小トトロの愉快な動きを見事に表現している。後半になると、「♪トトロ トトロ」のモティーフがさまざまな楽器の演奏で登場する。弦楽セクションとハープが一陣の風を吹かせた後、《トトロ》の部分、すなわち有名なバス停のシーンとなる。ここから音楽は7/4拍子に変わり、トロンボーンとマリンバが「ン・パ・パ・パ・パ・パ・ウン」「タラ・タラ・タン・タン」という不思議なテーマを演奏する。実はこのテーマこそが、トトロ(大トトロ)のテーマにほかならない(筆者との取材において、久石自身がそのように指摘している)。しかもこのテーマは、久石が得意とするミニマル・ミュージックの手法で書かれている。最後は、チェロとコントラバスが演奏する「♪トトロ トトロ」も顔を出す。

5.風のとおり道

イメージ・ソング集の《風のとおり道》(児童合唱版とインストゥルメンタル)と、サントラにも収録されている《風のとおり道(インストゥルメンタル)》が原曲。塚森の大きなクスノキのテーマ、あるいは自然の生命力そのものを象徴するテーマとして、本編の中で何度も登場する。久石が筆者に語ったところによれば、「童謡的なテーマだけでなく、《風のとおり道》のように日本音階を使いながらすごくモダンな世界を作ることで、初めて全体のバランスがとれた」という意味で、このテーマは「音楽全体の裏テーマ」の役割を果たしているという。

原曲は「♪森の奥で」で始まるAの部分(Aメロ)と、「♪はるかな地」で始まるBの部分(Bメロ)で構成されているが、本組曲では文字通り風がとおるような序奏のあと、A-A-B-A-C-B-A-Aに基づくコーダ、という形で構成されている。ある映画音楽のテーマから、オーケストラ作品として聴き応えのある演奏会用作品をいかにして作り上げていくべきか、そのお手本を示したような楽章である。

6.まいご

イメージ・ソング集およびサントラに収録のヴォーカル曲《まいご》と、オーケストラの演奏によるサントラの《メイがいない》が原曲。組曲全体の中でも、最も小さな編成で演奏される。

イントロのあと、コーラングレ(イングリッシュ・ホルン)が「♪さがしても みつからない」のAメロを歌い始めるが、このコーラングレはサントラの《メイがいない》でも(オカリナと共に)ソロを担当していた楽器である。「♪かくれんぼが だーいすき」のBメロからピアノのソロとなり、オーボエとコーラングレがBメロに加わった後、最後はオーボエが名残惜しむようにソロを吹く。譜面上および本盤B面の演奏においては、その後、チューバがトトロの声を真似る形で、「トトロ ボァ~~~」と吹くが、本盤A面の演奏においては、チューバのトトロの声は次の《ネコバス》冒頭のナレーションの後に出てくる。

7.ネコバス

サントラでオーケストラが演奏していた《ねこバス》を、よりシンフォニックな形で編曲し直したもの。最初の前奏部分は、イメージ・ソング集の《ねこバス》のイントロに基づいている。

イメージ・ソング集のヴォーカル版を聴くとわかるが、《ねこバス》はネコバスの疾走感を表現するため、ノリの良いポップスのスタイルで書かれている。そのため、オーケストラの演奏にも拘わらず、思わず体でリズムをとりたくなってしまう楽しさが、この楽章の編曲にそのまま受け継がれている。前奏の後、まず木管セクションが「♪ばけねこの ねこバスが」のAメロを演奏し、金管セクションがそれを繰り返す。今度は弦楽セクションが「♪ヘッドライトは」のBメロを演奏した後、オーケストラ全体で「♪それゆけ にゃあごー」のサビ(コーラス)を演奏する。以下、ピアノでAメロ、弦楽セクションでBメロ、木管セクションでサビ、最後にオーケストラ全体でサビを繰り返す。

8.となりのトトロ

もはや説明の必要もない《となりのトトローエンディング主題歌ー》を、サントラ収録の《月夜の飛行》後半、および物語最後に流れる《よかったね》も踏まえながら編曲したもの。この楽章単独で演奏される機会も多い。「♪だれかが こっそり」のAメロと、「♪となりのトトロ トトロ」のサビをそれぞれ短くした形で序奏に用いた後、改めてAメロ-サビ-Aメロ-サビの順でオーケストラが演奏していく。2度目のAメロでは、ピアノ・ソロ演奏が聴きもの(この部分に限らず、本盤の演奏ではピアノパートを久石自身が担当している)。最後のサビは、途中からロ長調に転調し、音楽がいっそう華やかになって全曲の幕となる。

参考文献:

『オーケストラストーリーズ となりのトトロ』 久石譲作曲 全音楽譜出版社

『久石譲 in 武道館 ~宮崎アニメと共に歩んだ25年間~』公式パンフレット所収 前島秀国『「ナウシカ」から「ポニョ」までー久石譲、宮崎駿監督との9作品を語る』

前島秀国 サウンド&ヴィジュアル・ライター

2021/07/30

(LPライナーノーツより)

オーケストラストーリーズ となりのトトロ

品番:TJJA-10043

価格:¥3,800+税

(CD発売日2002.10.23)

音楽:久石譲 全16曲

子供達とかつて子供であった人達のためのオーケストラ入門

初めてオーケストラに接する人達のために久石譲が新たに「となりのトトロ」のストーリーを綴った交響組曲。お父さん役の糸井重里の語りで楽器の名前や音色なども分かりやすく解説した入門編と、語りの無い組曲との2部構成。

演奏:新日本フィルハーモニー交響楽団

解説:前島秀国

liner notes 『オーケストラストーリーズ となりのトトロ』について/楽章解説 所収

Posted on 2021/12/27

2021年11月27日、大好評 “スタジオジブリ×久石譲‘’ 作品のアナログ盤シリーズに、いよいよ特別編とも言うべき 「Castle in the Sky~天空の城ラピュタ・USAヴァージョン~」のサウンドトラック、 「オーケストラストーリーズ となりのトトロ」、そしてジブリ美術館でしか観る事のできない『パン種とタマゴ姫』のサウンドトラックが登場しました。

各イメージアルバム、サウンドトラックとはまた異なる編曲で楽しめる作品です。こちらもリマスタリング、新絵柄のジャケットと豪華な仕様、解説も充実、ライナーノーツも楽しめる内容です。しかも、この3作品のアナログ盤は、これまで発売されたことがありません。ジャケットの美しさ、アナログならではの、音の豊かさを、お楽しみ下さい。

(メーカーインフォメーションより・編)

アメリカ版『天空の城ラピュタ』スタッフ日記について

前島秀国(サウンド&ヴィジュアル・ライター)

別掲の久石自身のライナーノーツにあるように、本盤はアメリカ版『天空の城ラピュタ』のために、久石が1999年に追加作曲したスコア(以下、アメリカ版と表記)を収録したものである。現在のようにインターネットが広く普及していなかった当時、久石の公式サイト(joehisaishi.com)では、ワンダーシティのスタッフが日々の業務をレポートするスタッフ日記を頻繁にアップしていた。アメリカ版の制作期間も例外ではなく、実際の作業の進行状況が制作スケジュール(右表)に沿いながら、きわめて詳細にレポートされていた。

その後、公式サイトの変更に伴い、このスタッフ日記は閲覧できなくなっているが、今回、アメリカ版制作期間中のスタッフ日記が以下に再掲載されることになった。当時の空気や久石の作曲手法を知る上でも、また(新作映画の場合はほとんど明らかにされることがない)久石の作曲ペースを知る上でも、きわめて貴重な第一級の資料である。

制作スケジュール

1999年

2月25日(木)

制作スタート

4月29日(木)

アメリカ、シアトルへ出発

4月30日(金)~ 5月3日(月)

St.Thomas Chapel (Bastyr University Chapel) にてオーケストラ・レコーディング

5月4日(火)~ 8日(土)

トラックダウン

5月10日(月)

帰国

アメリカ版(※1)『天空の城ラピュタ』スタッフ日記

当時のワンダーシティスタッフ(※2)によるweb日記を抜粋

1999年2月26日(金)

社内での打ち合せ。アメリカ版「ラピュタ」の制作進行をよりスムーズにするため、あらゆる方法を検討します。13年前の作品とは思えない、この素晴らしい映像をどうやって生まれ変わらせるのか、久石さんの腕の見せどころになります。しかし、いざ作業を始めてみると日本とアメリカの文化的な相違は大きな壁となり、予想はしていましたが、やはり苦労が絶えません。今後も試行錯誤が続きそうです。

2月27日(土)

ワンダーステーション(※3)の第3スタジオにて、アメリカ版「ラピュタ」の制作です。オリジナル版とアメリカ吹き替え版を見比べながら、前回のデータ整理の残りを仕上げてしまおう、というのが今日の作業内容。「ラピュタ」の挿入曲は全部で40曲前後にも及ぶのですが、すでに半分以上はデータの整理が完了しているので気分も楽なものです。時折、「ラピュタ」制作時(13年前)の思い出話やウラ話、冗談などが飛び出して、久石さんを筆頭にスタジオの中は爆笑の渦と化していました。

3月3日(水)

アメリカ版「ラピュタ」レコーディング(※4)。1曲目の制作にいよいよ入ります。出だしの音楽皆さん覚えていらっしゃいますか? そうです、あのドーラ達が飛行客船を襲うシーンで流れてくる曲ですが、これがアメリカ版になるとさらにド迫力。これからが楽しみです。

3月4日(木)

引き続き「ラピュタ」レコーディング(※4)。1曲目の続きです。ということは…。そうです。大幅に曲が延びているのです。これが見事にはまっていて実にすごい。また違った感覚で映像が見れて面白かったですね。

3月8日(月)

「ラピュタ」レコーディング(※4)。今日は2曲目以後の制作を行います。すでにオープニングの曲からタイムが延びていて、音の厚さもオリジナルの倍以上! ということは、予想以上に挿入曲が増えることにもなります。もうすでに久石さんの頭の中にはイメージが完成し、次から次へといろんなアイデアが出てきてしまうとか。今日はサクサクッと3曲ほど完成させてしまいました。ウーン、恐るべし久石譲!!

3月9日(火)

引き続きレコーディング(※4)。昨日の続きを始める前に、完成した部分を再度チェックします。アニメは大量のセル画を1枚ずつ送っていくことにより構成されているので、曲を挿入する場合は「秒」以下のカウント(フレームと言います)で合わせていかなくてはなりません。時間のかかる仕事だけに、時間の使い方がとても重要なのですが、さすがに長年映画音楽に携わっている久石さんはツボを押さえていますね。その効率の良い仕事ぶりに、スタッフ一同改めて感心してしまいました。

3月11日(木)

「ラピュタ」レコーディング(※4)。1日空いてしまいましたが、リズムを崩すことなく「ラピュタ」制作にとりかかる久石さん。ワンダーステーションの第3スタジオにも完全に馴染み、良い雰囲気で仕事を進めています。今久石さんが一番に考えていることは、オリジナルの素材を大切にするのはもちろんのこと、多民族国家アメリカで十分に通用するような音創りをするということです。

3月15日(月)

さて、今週は月曜日から金曜日まで続けてスタジオに入る、まさに「ラピュタ週間」です。このアメリカ版「ラピュタ」の制作は、お昼頃にスタジオ入りして夜の10時頃に終了するという、非常に規則正しいスケジュールが組まれているのですが、実はこれ、久石さんの提案によるものなのです。毎日10時間も薄暗いスタジオにいては不健康だし、みんなも疲れるだろう、とスタッフに気を使ってくださっているのです(久石さん! ありがとうございます!! byスタッフ一同)。お陰様で現在のところ仕事は順調そのもので、今日の音付けは、パズーがトランペットを吹くシーンからドーラ達がシータを捜しに来るまでのシーンを一気にやってしまいました。ウ~ン、この音楽がまた素晴らしい! ファンの皆さんにも出来るだけ早くお聴かせしたい、と思う今日この頃です。

3月16日(火)

今日は炭鉱街の親方と海賊が腕比べをするシーン。これがすごく楽しい曲に仕上がり、映像と合わせて見ると大笑いしてしまうのです。エンジニアやスタッフも笑いをこらえて作業する、といった前例のない出来事。「良い音楽と良い映像は繰り返し聴いても見ても飽きることはない」ということをあらためて実感した1日でした。

3月17日(水)

昨日が大作であったにもかかわらず今日も大作になりました。今日のシーンはドーラとのおっかけっこのシーン。アメリカ版用に大幅にリアレンジされてかなりド迫力になりました。同じ曲でもこうも変わるものかと思いましたね。順調に進んでおります。

3月18日(木)

今日は炭鉱にパズーとシータが落ちていくところから。新たに2曲ほど作られて、また新鮮な感じになりました。久石さんやはりハリウッドを意識してか、かなりの曲数になっています。

3月19日(金)

今日はついにパズーとシータが捕まってしまいました。ここからシータを助け出すまではきっかけあわせが多いので大変です。昔のシーケンスが残っている曲がこのあたりは比較的多いのでそれを助けに進められます。しかし昔の曲をなぞるだけでなく全く新しい感じにすべてを変えていくので、作業的には昔の曲を復活させる分大幅に増えてしまうのです。

3月23日(火)

今週もスタジオ作業が詰まっています。今日はティデスの要塞でシータを助け出すシーンまで。曲のテンポを上げた曲が多いのでスピード感がかなり増しました。その分作らなくてはいけない部分が増えるのですが。きっかけ合わせが昔と違ってパソコンでかなり正確に出来るので、1フレ単位でずらしながら何度も画面に合わせて一番気持ちいいきっかけを探っていきます。時代は進歩したものです。

3月24日(水)

今日のシーンはタイガーモス号でラピュタを捜しに行く部分。タイガーモス号内で繰り広げられる人間模様にどんな音楽を付けるのか、久石さんの腕の見せ所です。アクションシーンと比べれば数段地味になるこのシーンを、アメリカの観客にも受け入れられるようにするにはどうすればいいのか? と以前から考えていたそうですが、時間をかけて温めてきた構想は大成功! このシーンはぜひ見てもらいたいものです。

3月25日(木)

今日はゴリアテにタイガーモス号が襲われるシーン。ここは竜の巣の曲までつながって大幅に長くなりました。生の弦も大幅に追加され、これまた大迫力。そしてこの曲が出来あがったところで、ディズニーからプロデューサーが来社。ここまでを通して見てもらったところ、かなり気に入ってくれた様子でした。その後打ち合せでいろいろな意見が交わされました。ここまでかなり曲を入れてきていたつもりでしたが、そのプロデューサーはもっと増やして欲しいとのこと。さすがアメリカです。

3月26日(金)

皆さん、「大樹」のテーマを覚えていますか? 今日はこの壮大なテーマを新たに生まれ変わらせる作業です。オリジナルを創った頃よりもコンピューターやキーボードが進化したため、新「大樹」のテーマには今までにない数多くの音が追加されました。しかしその反面、昔使った音を再現するのに一苦労するという場面も…。作業終了後はビールを飲みつつ「ラピュタ」の思い出や今後の展開などについて話を弾ませて、無事1日の作業を終了しました。

3月29日(月)

今日からは気分を入れ替えて再び「ラピュタ」の制作にとりかかります。先日完成させた「大樹」のテーマに手直しと追加をしたのですが、その中には対位法を取り入れたスゴイ曲もあります。しかしなんと言ってもこれからのシーンが山場。新たなスゴイ曲が続々と登場することでしょう。

3月30日(火)

今日からはクライマックスシーンの連続となります。軍隊に捕えられたドーラ達を救い出そうとするパズーとシータ。彼らのちょっとした動きにも音を付けていくわけですから、自然と変拍子の曲になってしまいます。苦労しながらリズムをとっているスタッフを尻目に、久石さんは一気に曲を書き上げてしまいました。実は久石さん、リズム系にはとても強いんです。でもこの曲を弾くオーケストラの方々は、だ、大丈夫なのでしょうか?!

3月31日(水)

シータとムスカがラピュタの中心部へ入っていくシーン。神秘性を出すためにオリジナルでは曲をつけなかったのですが、アメリカ側の要望はその正反対で、神秘性を出すために劇的な曲をつけてくれ! とのことです。日本とアメリカの感覚の違いをまざまざと感じさせられたスタッフでしたが、久石さんは最初から予想していたらしく「まかせておけ!!」とばかりに、ムスカが本性を明かすシーンまで一気に書き上げてしまいました。曲の感じはかなりダイナミックなのですが一連のシーンにとてもよく合っているので、ファンの方々は要チェックですよ!!

4月1日(木)

今日はエープリルフール!! ですが「ラピュタ」制作班には全く関係ありません。締め切りが迫っているせいでしょうか? 冗談を言い合うこともなく、黙々と作業に没頭していきます。今日はロボットが兵隊達を襲い始めるシーンから。今回は以前使った曲にアレンジを加えた上で、低音域を重視したリズム系のサウンドを強調してみました。実はこの手法、現在のハリウッドで最先端をいくものだとか…!?

4月2日(金)

最後の山場! パズーとシータが禁断の呪文を唱えることにより、ラピュタが崩壊していくシーンです。オリジナルでは児童合唱団がアカペラでテーマを歌いましたが、今回はオーケストラがバックにつくことで荘厳な雰囲気をかもし出し、まるでレクイエムのような仕上がりになりました。あの憎々しいはずのムスカがどこか悲劇的に見えてしまうのは、音楽の持っている「魔法」のせいなのかもしれません。この後、パズーとシータがドーラ達と再会するシーンにも曲を付け、1ヶ月以上に及んだアメリカ版「ラピュタ」の制作を一応終了しました。やや疲れ気味の久石さんでしたが、今回のアメリカ版「ラピュタ」の制作にはかなり満足している様子でしたよ。

4月3日(土)

完成したアメリカ版「ラピュタ」を再度見なおす作業。音を追加したり、タイムを伸ばしたりするのが中心となりますが、少し時間がたつとより客観的に見れるので、これは重要な工程になります。納得いくまではOKを出さない、という久石さんの物創りに対する姿勢がここでも垣間見ることができましたね。そして今日、若干の手直しを経てアメリカ版「ラピュタ」がついに完成しました。久石さん、本当にお疲れ様でした! ゆっくりお休みになって…と言いたいところですが、55曲分のスコア書きと本場シアトルでのオーケストラレコーディングが今後控えているのです!! 久石さんもスタッフも当分休みなしのハードスケジュールが続きそうです。

4月5日(月)

アメリカ版「ラピュタ」のオーケストラレコーディングについて、社内でスケジュール調整をします。今回のレコーディングはアメリカのシアトルが選ばれ、オーケストラもディズニーの映画音楽には定評のある、地元のシアトルミュージックです。本場の音でアメリカ版「ラピュタ」を創りたい! というのが今回の久石さんのこだわり。一応5月上旬を予定しているのですが、久石さんもスタッフも今から楽しみにしています。ファンの皆さん、シアトルについて何か知っていることがあれば(おいしいレストランなど)ぜひ教えてくださいね!!

4月7日(水)

夕方より社内で打ち合せ。シアトルでのレコーディングスケジュールを再度チェックします。何せアメリカ版「ラピュタ」の曲数は全部で55曲!! 限られた時間でレコーディングするには緻密なタイムテーブルを用意しておかなくてはなりません。1日のセッション数からオーケストラの楽器編成まで、久石さんの意見やアドバイスを聞きながらスタッフも必死!! イタリアの時みたいな事件が起きずに、なんとか無事にレコーディングを終えられればいいのですが…

4月9日(金)

今日は「ラピュタ」に挿入されているピアノの部分をレコーディングします。ピアノソロはもちろん久石さんです。現在では、全ての楽器の音をコンピューターから呼び起こすことができますが、久石さん曰く「生きている音を求めるのならば生の楽器の音が一番!!」とのこと。これが実際に比べてみると本当に生の音の方がイイんですよね。今日のレコーディングは3時間ほどで終了。さあ、明日からは地獄のスコア書き(55曲分)です!!

4月10日(土)

今日から地獄の譜面書きがスタートです。曲数から考えて今回もぎりぎりのスケジュールになる予感がします。かなりキツイ作業になりそうです。

4月12日(月)

ひたすらスコア書きの1日。今日は海賊達と炭鉱町の親方が腕比べをするシーンの曲にとりかかったのですが、曲に厚みが出た分だけ楽器編成も増えたので、書く譜面の量はとにかくスゴイのです。休みもとらず、食事もとらず、久石さんは部屋から一歩も出ずにひたすら、ただひたすら書き続けています。

4月14日(水)

都内は強風に煽られた昨日でしたが、今日は快晴も快晴、もう暑いくらいです。「どこかに遊びに行きたいなぁ」と誰もが思っているこの季節、もちろん久石さんも同感です。が…アメリカ版「ラピュタ」のレコーディングは刻々と迫り、スコア書きも白熱しています。昼間から夜中までほとんど休まずにひたすら書きまくっていますが、フルオーケストラ55曲分というのはスゴイ量ですね。当分はこんな生活が続きそうです。

4月15日(木)

スコア書き。今日はパズーとシータをドーラ達が追いかけるシーンです。今回のアメリカ版「ラピュタ」の中ではフルオーケストラ編成で最も音の厚い曲の1つなので、スコアにしていく作業は並大抵ではありません。シーンを見直しながらの楽器と音域の配分調整や、ピアノを使った構成和音のチェックなど、楽譜に音符を書き込む以外の作業も同時に行わなくてはならないのです。昼過ぎに始めて気が付けば外は真っ暗。久石さんは休みも取らずに、ただ黙々と書き続けています。

4月16日(金)

最近ハードな生活が続いているので風邪をひいてしまったのか、ノドが少しいがらっぽいという久石さん。しかし休みもせずにスコア書きに集中しています。完成したスコアは写譜屋さんの手で各パート譜にされ、その後スタッフによってオーケストラ用とマスター用(いざという時の為の控え)に分けられるのですが、これだけの曲(しかも55曲分)をコピーするだけでスタッフはてんてこ舞いになってしまいます。

4月17日(土)

ひき続きスコア書きです。とにかくひたすら机に向かって書き続けているので、腕も肩もこってしまっている久石さん。途中1時間ばかりマッサージに行きましたが、あまりの肩こりにマッサージの先生も驚いていました。今日は3曲ほど仕上げて終了。明日は自宅で静養するそうです。

4月19日(月)

今日はレコーディングが2本ほど。タイガーモス号が夜空を飛行しているオープニングシーンに、今回はケーナという南米の縦笛を使ってみました。

4月20日(火)

スコア書き再開です。あまりに曲数が多いため(全55曲)、終わりはまだ遥かかなたで、まだまだ見えそうにありません。

4月21日(水)

今日もスコア書き。1度ベーシックをマッキントッシュに打ちこんではいるものの、スコアにして書くとまた違った形で上がってきます。久石さん曰く、頭で鳴ってしまっているので変えざるをえないとのこと。時間がかかるわけです。

4月22日(木)

さらにスコア書き。一体いつ終わるのでしょうか。予定では、27日の予定になっております。しかし予定は未定。

4月23日(金)

まだまだスコア書き。久石さんは1曲書き終わるごとにM表のMナンバーをピンクのマジックで塗りつぶしていきます。すこしピンクが目立ってきた感じです。

4月24日(土)

スコア書き。今回用におろした鉛筆達もだいぶ短くなってきました。

4月25日(日)

久石さんは今日はひとまずスコア書きは休み。さすがにぶっとおしは体によくありません。でも家に居たら居たでなにかしらやっていることでしょう。スタッフも写譜屋さんから上がってきたパート譜のチェックや、マルチテープの整理などに追われています。

4月26日(月)

そしてスコア書き。ここまで来るとだいぶ見えてきました。今日終わった時点で残り2曲!! もうひとふんばりです。

4月27日(火)

久石さんまず会社に来てから2曲をあげてしまいました。これでスコア書き終了。本当にお疲れさまでした。今回はあまりに曲数が多いため、三宅一徳さんと長生淳さんにも何曲か手伝っていただきまして、なんとか終えることができました。本当にありがとうございました。しかしさらに今日はリュートという中世のギターのような楽器のレコーディングもありました。まさかあの曲にこの楽器がダビングされるとは!? でもとってもいい感じにあがりました。

4月28日(水)

いよいよ明日アメリカへ発つということで最終準備におおわらわ。今回はアメリカ、シアトルのオーケストラでレコーディングされます。譜面の量は半端じゃありません。これだけの量をスタッフ3人で運べるのかどうか不安がよぎります。さらにぎりぎりで最後のパート譜も上がってきてそのチェックも同時進行です。間違いなく今日も徹夜です。夜中の3時に久石さんから超高級焼肉弁当の差し入れあり。これがほんとにうまかった。ご馳走さまでした。

4月29日(木)

結局譜面チェックが終わったのは朝の6時半。荷物の梱包はだいたいすんでいたのですが、後は昼に来てからということで一時退散です。そして昼に来てみるとなんとか荷物もまとまっていました。これなら運べそうです。そして成田へ。ここでトラブル発生! 荷物が重量オーバーだというのです。1つの荷物の許される最大の重量は32kgということなのですが、その荷物(マルチテープと譜面がまとまったもの)はなんと57kgもあったのです。なんとか荷物を散らしてその場を切り抜けました。そして3時55分の飛行機にてアメリカ、シアトルへ出発です。久石さんもあまり寝ていないにもかかわらず元気そうでした。日本残留組の私達は上手くレコーディングが進むことを祈るばかりです。

4月30日(金)~ 5月8日(土)

シアトルでレコーディングとTD(トラックダウン)。

5月10日(月)

10日間にわたるシアトルでの「ラピュタ」制作が無事に終了し、ついに久石さんが帰国しました。ややおつかれのようでしたが、いつも通りの笑顔で「ただいま! みんな久しぶりだな」とそのまま空港でスタッフと簡単な打ち合わせを。10時間のフライト中も、ノート型PCを使いながら次の仕事についていろいろと考えていたらしいのです。久石さんは24時間、本当にパワフルなんですね! スタッフもあらためて実感しました。とにかく今日は自宅へ直帰。今晩ぐらいはゆっくり休んでほしいものです。

6月1日(火)

今日はスタジオジブリへ。アメリカ版「ラピュタ」完成の報告と、シアトルミュージックによるサントラの試聴です。徳間インターナショナルの武田さんにアルパート氏も交え、生まれ変わった「ラピュタ」を最新型のサウンドシステムで聴きいったとか。どうやら宮崎監督も喜んでいらっしゃったようです。

6月9日(水)

会社の近くにある行き付けのマッサージへ。「ラピュタ」と「はつ恋」のスコア書きが続いたこともあってか、久石さんの肩こりはハンパじゃありません。マッサージの先生も唖然としていたとのことですが、ゆっくり時間をかけた甲斐もあって随分楽になったとのことです。さて、身も心もリフレッシュした後は…もちろん仕事です。スタッフと共に今年のツアースケジュールの詰めを入念に行いました。

注釈

※1 制作当初、正式なタイトルが決まっていなかったため、「アメリカ版」の仮タイトルで作業が進められた。

※2 ワンダーシティは、久石譲の音楽事務所。

※3 ワンダーステーションは、久石譲のフランチャイズ・スタジオ。

※4 ここでの「レコーディング」は、デモトラックの録音の意。

( LPライナーノーツより)

Castle in the Sky~天空の城ラピュタ・USAヴァージョン・サウンドトラック~

品番:TJJA-10042

価格:¥4,800+税

※2枚組ダブルジャケット(SIDE-A,B,Cに音楽収録 SIDE-C裏面はキャラクターのレーザーエッチング加工)

(CD発売日2002.10.2)

音楽:久石譲 全23曲

2003年に全米DVDリリースされたUSAヴァージョンのサウンドトラック。「天空の城ラピュタ」のオリジナル・スコアを基に、新曲も加えてシアトルにて新録音。

アメリカ版『天空の城ラピュタ』スタッフ日記(当時のワンダーシティスタッフによるweb日記を抜粋)所収

Posted on 2021/11/11

ケーブルテレビJ:COMで、日本センチュリー交響楽団の特別番組の放送が決定しました!

各マエストロや楽員インタビューなど盛り沢山な内容で、これまでの歴史からセンチュリーの「今」をご紹介する番組です。(現在絶賛収録&編集中です。) “Info. 2021/12/25 [TV] J:COM「特別番組 日本センチュリー交響楽団」放送決定 【12/26 Update!!】” の続きを読む

2021年12月17日 CD発売 MYCL00024

心癒すトランペットの美しい調べ。

艶やかなサウンドが描くジブリ映画の名曲たち。

東京交響楽団首席トランペット奏者やソリストなどで活躍著しい佐藤友紀のソロ・アルバムです。「だれが聴いても、心温まるトランペット作品集を! 」というコンセプトのもと、本アルバムでは久石譲のジブリ映画音楽を中心に、誰もが知る名曲ばかりをセレクトしました。人の心に優しく寄り添う美しいメロディを、艶やかで豊かな音色のトランペットが奏でます。佐藤友紀の深みのある柔和なサウンドに心癒されることでしょう。また、クリスタルに煌めく大野真由子か奏でるピアノ。石川亮太の彩り豊かなアレンジにも注目です。音楽を愛するすべての人々に捧げる、癒しの名曲集です。

(メーカーインフォメーションより)

<曲目>

1. 久石譲:いのちの名前

2. 木村弓:世界の約束

3. 久石譲:風のとおり道

4. ジョン・デンバー:カントリーロード

5. 久石譲:遠い日々

6. 久石譲:空とぶ宅急便

7. 久石譲:メイがいない

8. 久石譲:ねこバス

9. 久石譲:アシタカせっ記

10. S.キャビー、C.コルベル:アリエッティーズ・ソング

11. 谷山浩子:テルーの唄

12. 久石譲:君をのせて

13. 久石譲:真紅の翼

14. 久石譲:ハトと少年

<演奏>

佐藤友紀(トランペット…1、3、4、7-9、11、12、14、フリューゲルホルン…2、5、6、13、ピッコロトランペット…5、10)

大野真由子(ピアノ)

石川亮太(アレンジ)

<収録>

2021年5月11-13日

神奈川県、相模湖交流センター ラックスマンホール

Posted on 2021/11/29

久石譲オフィシャルYouTubeチャンネルに、新しいミュージックビデオ「Ashitaka and San」が公開されました。2021年12月2日14:00 プレミア公開されることが事前にアナウンスされていました。

ぜひご覧ください。 “Info. 2021/12/02 久石譲「Ashitaka and San」Music Video公開 【12/15 Update!!】” の続きを読む

Posted on 2021/12/10

2022年のスタートは… 2週連続スタジオジブリ 『千と千尋の神隠し』&『紅の豚』を放送

2022年のスタートは、2週連続スタジオジブリ作品でお楽しみください! “Info. 2022/01/07,14 [TV] 金曜ロードショー 2週連続スタジオジブリ『千と千尋の神隠し』『紅の豚』放送” の続きを読む

Posted on 2021/12/10

ふらいすとーんです。

シリーズ マックス・リヒターです。

マックス・リヒターとの出会い。それは久石譲コンサートにプログラムされた「Mercy」という曲です。2016年「久石譲 presents MUSIC FUTURE Vol.3」で演奏されたヴァイオリン&ピアノのデュオ曲、とてもシンプルで深く心に沁み入ります。

ヒラリー・ハーンが、アンコール・ピースとして作曲家たちに委嘱した小品(5分以内の楽曲)を集めたアルバム『27の小品』(2013)。この時に書き下された提供曲が「Mercy」です。

Richter: Mercy

from Hilary Hahn Official YouTube

そして、ヒラリー・ハーン初のベストアルバム『ヒラリー・ハーン ベスト』(2018)に、ライヴ録音版が収録されます。この音源は同年発表のマックス・リヒター初のベストアルバム『ボイジャー マックス・リヒター・ベスト』にも収録されます。

ここで初めてマックス・リヒター名義のアルバムに収められることになります。作曲家がアーティストのために提供した楽曲を、自身のアルバムにも取り込み発展させていく。久石譲楽曲にもこの流れはもちろんあります。ぐっとおさえたなかにもライヴならではのエモーショナルを感じる演奏です。

Richter: Mercy (Live)

![]()

そして2020年。

「Mercy」を重要な核としたオリジナルアルバム『VOICES』が発表されます。とてもおもしろいコンセプト・アルバムです。メーカーからのテキストをご紹介します。

「世界人権宣言」からインスピレーション。構想10年以上をかけた作品。

◆マックス・リヒターの9作目となるスタジオ・アルバム『ヴォイシズ』は、「世界人権宣言」からインスピレーションを受けて、構想10年以上をかけた作品。

◆第二次大戦後の世界の重大問題に取り組むべく、1948年、国際連合総会で採択された『世界人権宣言』は、エレノア・ルーズベルトを長とする哲学者、アーティスト、思想家らによって草案された。『ヴォイシズ』でリヒターが楽曲との融合を試みるのは、1949年に録音された『世界人権宣言』の前文。冒頭には、ルーズベルト本人の肉声が聴こえる。ルーズベルトとクラウド・ソーシングされた“人々の声” に並び、コラールかつオーケストラル、かつエレクトロニックな音景を補足するナレーションを担当するのは、米国の女優キキ・レイン(2018年ドラマ映画「ビール・ストリートの恋人たち」)。

◆マックス・リヒターのコメント:「考える場としての音楽、というアイディアに惹かれたんだ。今、僕ら人間に考えねばならないことがあるのは、あまりにもあきらかだからね。僕らが生きているのは非常に困難な時代だ。自分たちが作った世界を見回し、絶望と怒りを覚えるのは容易なことだ。でも、問題を作ったのが僕たち自身であるのなら、解決策もまた手の届く範囲にあるはずだ。『世界人権宣言』は人間が前に進むための道を示してくれている。欠点がないわけではないが、より良い、思いやりのある世界は実現可能だという、力づけられるヴィジョンを謳っているんだ」

《VOICES》のプレミア公演は2月、ロンドン、バービカン・センターで60名以上のミュージシャンを集めて行なわれた。それは従来のオーケストラ編成の概念を大きく変える音楽だ。「世の中が上下逆になり、普通だとされるものが転覆する、というアイディアから生まれた。そこでオーケストラを上下逆さまにしたんだ。楽器の割合という意味で」とリヒターは言う。こうして彼が書き上げたのは、12本のダブルベース、24本のチェロ、6本のヴィオラ、8本のヴァイオリン、そして1台のハープのためのスコアだ。そこに加わるのは、12名の言葉のないクワイア、キーボードにリヒター本人、ヴァイオリン・ソリストのマリ・サムエルセン、ソプラノ歌手グレース・デヴィッドソン、そして指揮者のロバート・ジーグラー。この大がかりなプロジェクトのビジュアルは、リヒターのクリエイティヴ・パートナーであるアーティスト/映像クリエイターのユリア・マーが手がけた。

◆Disc-1には、ナレーション入り。そして、Disc-2にはナレーションの入っていない「Voiceless Mix」ヴァージョンが収録される。

(メーカー・インフォメーションより)

伝えたいことはちゃんと書かれているように思います。ポイントは、【音楽+朗読】【世界人権宣言】【考える場としての音楽】【上下逆さまのオーケストラ編成】などでしょうか。

ヴォイシズ / マックス・リヒター

VOICES MAX RICHTER

[CD1]

1. All Human Beings

2.Origins

3.Journey Piece

4.Chorale

5.Hypocognition

6.Prelude 6

7.Murmuration

8.Cartography

9.Little Requiems

10.Mercy

[CD2]

CD1 (Voiceless Mix) Version

Max Richter – All Human Beings (Official Music Video by Yulia Mahr)

from Max Richter VEVO

1曲目に収録されているアルバムを象徴する楽曲です。フランス語、ドイツ語、スペイン語、オランダ語、英語による【世界人権宣言】ナレーションをフィーチャーした作品になっています。【考える場としての音楽】という発想がすごいなと思います。アルバムを進めていくと、日本語による朗読も聞こえてきます。音楽の力を借りてすっと入ってくる言葉たちに、ふと考えてみる瞬間が訪れるようです。

Max Richter – Mercy (Official Music Video by Yulia Mahr)

本盤で初のオリジナル・アルバムのなかに「Mercy」、アルバム内の位置とバランス「Mercy」は、演奏者も新たに新録音です。秘蔵っ子マリ・ サムエルセンのヴァイオリンに、マックス・リヒター本人によるピアノです。ヒラリー・ハーン版との音色や演奏の違いをテイスティングしながら味わうものオツです。音の肌ざわりがたしかに。

アルバムからMusic Videoが作られているのは2,3曲です。いかにこの曲が大切なのかが伝わってきます。アルバムの核となっているように「7.Murmuration」は「Mercy」の断片的な素材からできています。

『ボイジャー』~マックス・リヒターが語る「慈悲」

from UNIVERSAL MUSIC JAPAN

VOICES – Max Richter (Out July 31st) (約30秒)

from Max Richter Music

レコーディング風景をおさめたプロモーションです。約30秒のなかで、オーケストラ編成や「Mercy」のひとコマも見ることができます。前半に流れている「4.Chorale」は、聴くタイミングを間違うと涙の洪水に襲われてしまう、そんな楽曲です。

![]()

そして2021年。

構想10年以上をかけて制作されたという『VOICES』の続編が登場します。こちらもメーカーからのテキストをご紹介します。

世界人権宣言に発想を得て生み出され、大きな反響を呼んだ『Voices』のヴァージョン2!

録音ノート

生きていくのが非常に困難な時代に、「考える場としての音楽」として《VOICES》を発表した。そして、《VOICES 2》はこのコンセプトを発展させたもの。ある意味、この2枚目のアルバムは、1枚目のアルバムで提起された疑問を見つめるための空間とも言える。

最初にリリースした《VOICES》の音楽的な材料に基づいて、《VOICES 2》は音楽的な言語を純粋に器楽的で抽象的な方向に発展させた。このプロジェクトの最初の部分(一枚目の《VOICES》)では、世界人権宣言のテキストに焦点を当てていたが、今作「2」では、これらの言葉やアイデアを深化させるための音楽的な空間を開拓しているんだ。

《VOICES》の最後のトラックだった「Mercy」は、この新しい構成の中で、プロジェクトの終わりではなく、中間点となり、音楽が進むにつれて、「Mercy」のDNAが音楽の風景全体に浸透していく。

ここに収めている曲の大部分は、オリジナルのセッションの一部として録音されたもので、同じプレイヤー達が参加している。数ヶ月間のロックダウンの間に追加のレコーディングをする必要があったのだけれど、アビーロードにある不気味なほど閑散としたスタジオ1の広大なスペースでのピアノソロのレコーディングを忘れることはできない。

– マックス・リヒター

(メーカー・インフォメーションより)

ヴォイシズ 2 / マックス・リヒター

VOICES 2 MAX RICHTER

1.Psychogeography

2.Mirrors

3.Follower

4.Solitaries

5.Movement Study

6.Prelude 2

7.Colour Wheel

8.Origins (Solo)

9.Little Requiems [Cello Version]

10.Mercy Duet

「1.Psychogeography」は、前作「1. All Human Beings」の別アレンジ曲です。「3.Follower」は、前作「3.Journey Piece」の別アレンジ曲です。ほかにも、Track.8-10などは曲名からみて別バージョンのそれとわかるものもあります。もしかしたらたぶん、スコアを深く読み解くことができれば、もっと2アルバム作品の構造的つながりや有機的な結びつきがわかってくるのかもしれません。

Max Richter – Solitaries (Audio)

「Mercy」の素材を使ったオルガン曲です。9/8拍子のなかメロディが巧みなシンコペーションを生んでいるからか、不思議な心地よさがあります。

Max Richter – Mercy Duet (Audio)

ピアノ2台の「Mercy」です。たぶん上のオルガンver.と同じ9/8拍子だと思うんですけれど、1拍目だけ音符を任意でたっぷり伸ばすようになっているのでしょうか。1拍目だけ1.5拍みたいな(もっとちゃんとロジカルな譜面なのかな?)。これによって独特の揺らぎを生んでいるように感じます。均整なリズムのオルガンver.とは印象も変わってきますね。

Max Richter, Mari Samuelsen, Robert Ziegler – Movement Study (Audio)

この曲も「Mercy」の素材からできています。オルガン、シンセサイザー、コーラスなど。時間の流れをとめてそこで漂っているような、浮遊感を感じます。神秘的な音空間ですね。余談です、ちゃんと低音が効いてなかったらこんな曲はもっと存在感の薄いものになってしまう、ように思います。

Max Richter – Mirrors (Official Music Video by Yulia Mahr)

この曲なんかは「Mercy」の素材の反転構造になっているんじゃないかなあと思ったりもしています。楽譜的に?音符的に?鏡に映したような?…「Mirror」というタイトルからも。音楽的なことがわからないから推測の域を飛び出せないところが残念です。

ほかにも「7.Colour Wheel」も「Mercy」の素材を使っていると聴ける曲です。

![]()

「Mercy」の存在感。前作『VOICES』で終曲としてフィナーレを飾ったと思っていたら、続編『VOICES 2』でDNA(素材)として張り巡らされるようにアルバム全体に浸透していく。聴いてすぐにわかるものから深く読み解くことができたときにわかるようになるものまで。

もしかしたら、これからもヴァリエーションがふえていく、新たに発展していく、そんな曲なのかもしれません。もしかしたら、代表曲「On The Nature Of Daylight」のように、映画をはじめ使われるメディアが増殖していく、そんな曲なのかもしれません。マックス・リヒターにとって、大切なテーマを秘めた一曲であることは、たしかなようです。

『VOICES』『VOICES 2』の発売形態は、CD輸入盤・デジタル配信となっています。CD日本盤はなくライナーノーツなどで作品を理解できる楽しみはありません。とは言うものの、作品発表時にウェブや誌面でマックス・リヒターのインタビューを見れることが近年増えています。作品を理解するうれしい手引きになります。

いくつかご紹介します。

「第1条と第2条に謳われている〈自由〉と〈平等〉は、基本的人権の中でも最も重要な理念です。したがって、この条文を繰り返し朗読させることで、自由と平等が世界人権宣言の〈メインテーマ〉というか、〈ベースライン〉だということを強調したかったのです」

「世界人権宣言の理想が現代社会で必ずしも達成されているとは言えないため、それを音楽でどのように表現したらよいのか、というのが発想の出発点です。ふつうオーケストラというと、ヴァイオリンのような高音域のパートが大きな比重を占めています。でも、それとは逆に、低音域を重視した編成が存在してもいい。私自身、低音や低周波のサウンドが好きですしね。そこで、高音域と低音域の比率を逆にした編成、すなわち〈アップ・サイド・ダウン・オーケストラ〉を用いることで、私たちの生きる現代社会が理想とかけ離れた〈反転状態〉になっていることを示したのです。一種のメタファーとしてね」

出典:Mikiki|マックス・リヒター(Max Richter)、人権と正面から向き合ったマーラー風の新作『Voices』を語る より一部抜粋

https://mikiki.tokyo.jp/articles/-/26580

──『VOICES 2』について。これは構想10年以上という『VOICES』のパート2と考えていいのでしょうか? 2枚のアルバムの相関関係を教えてください。

”『VOICES』は世界人権宣言の言葉を中心に出来上がっているが、まったく言葉を持たないインストゥルメンタルのパートもある。そこは人言宣言の言葉を聴き手が考え、省みるためのスペースだ。

その考えるための場所をさらに広げたのが『VOICES 2』だ。なので僕はこの2枚を一つのプロジェクトとして捉えている。『VOICES』は情報、人権宣言の言葉をそこに存在させることが目的だったが、『VOICES 2』ではその言葉について考えてほしいということだ。その意味では1枚目はマインド(頭脳)で、2枚目はハート(心)で聴くアルバムだ。”

──『VOICES 2』を聞いてほしい人はどんな人ですか?

”全員さ(笑)。『VOICES』は本能から生まれたものだ。ここ数年、僕らはいろんな意味で道を失っていたと思う。20世紀の後半は第二次世界大戦の暗い時代からの脱却、復興、人類にとって素晴らしい世界を再構築するべく声明、つまり世界人権宣言という形で一歩を踏み出したわけだが、そのどこかで人間は道を失ってしまった。

近年、世界各国で見られるナショナリズムの台頭、ポピュリズム(大衆迎合)、ゼノフォビア(外国人排斥)といった動きはどれも民主主義、文明社会に逆行するものだ。ある意味、歴史を逆戻りしてしまっている。「僕らはこんなんじゃなかったのではないか?」「こここまで頑張ってやってきたのではなかったのか?」 それをリマインドする曲を作れないものかと思っていた時、この美しい(世界人権宣言の)言葉があった。そこで思ったのさ。一瞬この言葉だけを考える時間を持とう……とね。

ここで謳われているのは可能性、そして未来。それは人の心を鼓舞させる。誰の心をもだ。つまり僕を含め、あらゆる人のためのものなんだ。ライヴで演奏された曲を聴き「人権宣言の存在は知っていたが、その内容を初めて知り、なんと素晴らしいことが謳われているんだろうと知った」というコメントも多くもらった。実際、本当に素晴らしい内容なんだよ。だからこそ『VOICES』は存在するんだ。”

出典:Qetic|Interview MAX RICHTER より一部抜粋

https://qetic.jp/interview/max-richter/393560/

![]()

マックス・リヒターは社会派作曲家のくくりに閉じ込める作曲家ではありません。それよりも、音楽のあり方を追求している作曲家なんだと思います。常に実験性をもった音楽づくりをしています。芸術・文学・歴史といったあらゆる要素を取り込みながら現代の音楽として提示している。オリジナル・アルバムにはこういった作家性が如実に現れています。

もし20年くらい前に登場していたら。”癒やし系音楽”のカテゴリーで消耗される不運にみまわれてしまったかもしれない。そのくらいシンプルだし聴いてすぐすっと入ってくるとリスナーは感じてしまうマックス・リスター音楽です。聴き方によってはすぐにすべてわかった感じにもなるし、安直だ浅いと感じる人もいるかもしれません。

音楽に癒やしはあっていいと思います。が、イージー・リスニング的扱いをするにはもったいない。シンプルな旋律や構造といった音楽が最大化して効果を発揮する。一滴のしずくがいつしか大河となるように。ミニマムのなかからマキシマムを生みだすマックス・リヒターの音楽には、人が持っているのと同じ潜在的パワーを感じます。

久石譲楽曲に「Absolution」というのがあります。映画『花戦さ』のために書かれた楽曲「赦し」です。のちに自作品『ASHIAN SYMPHONY』の第4楽章として組み込まれました。経緯や詳細については、興味あったらぜひ紐解いてみてください。

マックス・リヒターの「Mercy」と久石譲の「Absolution」。作家としてかたちにしたいこと伝えたいことは、共鳴するなにかがあるのかもしれませんね。辞書をひくように言葉から探求してみたい。「慈悲」と「赦し」に共通するひとつは[苦しみを取り除く]ことでしょうか。もっと深く深く音楽と言葉によって真意が心のなかに降り積もっていったらいいなと思います。

それではまた。

reverb.

12月10日は「世界人権デー」です。

reverb.

2021年は初めて月1Overtoneを達成できました。そしてコンサート・レポートのOvertoneから久石譲ベスト2一口コメントまでたくさんいただきました。ありがとうございました。

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪

Posted on 2021/12/06

Spotify、2021年に国や時代を超えて聴かれた音楽を振り返る年間ランキングを発表

世界で3億8,100万人以上のユーザーが利用するオーディオストリーミングサービスのSpotifyが、2021年に再生された日本の音楽ランキング、国内で再生されたK-POPランキング、リリース年別に最も再生された楽曲ランキングを発表した。 “Info. 2021/12/06 Spotify 2021年を振り返るランキング発表 久石譲ランクイン” の続きを読む