Posted on 2022/01/24

久石譲の最新ロングインタビューが海外ウェブサイトにて公開されました。2021年に行われた取材のようです。インタビューの経緯など詳細はわかりません。動画発信に向けてというよりも取材風景をそのまま公開するに至った、そんな雰囲気を感じます。117分に及ぶロングインタビューです。どうぞご覧ください。 “Info. 2022/01/24 「JOE HISAISHI: LA LECCIÓN DE CINE」久石譲 ロングインタビュー動画公開” の続きを読む

Posted on 2022/01/24

久石譲の最新ロングインタビューが海外ウェブサイトにて公開されました。2021年に行われた取材のようです。インタビューの経緯など詳細はわかりません。動画発信に向けてというよりも取材風景をそのまま公開するに至った、そんな雰囲気を感じます。117分に及ぶロングインタビューです。どうぞご覧ください。 “Info. 2022/01/24 「JOE HISAISHI: LA LECCIÓN DE CINE」久石譲 ロングインタビュー動画公開” の続きを読む

Posted on 2022/01/24

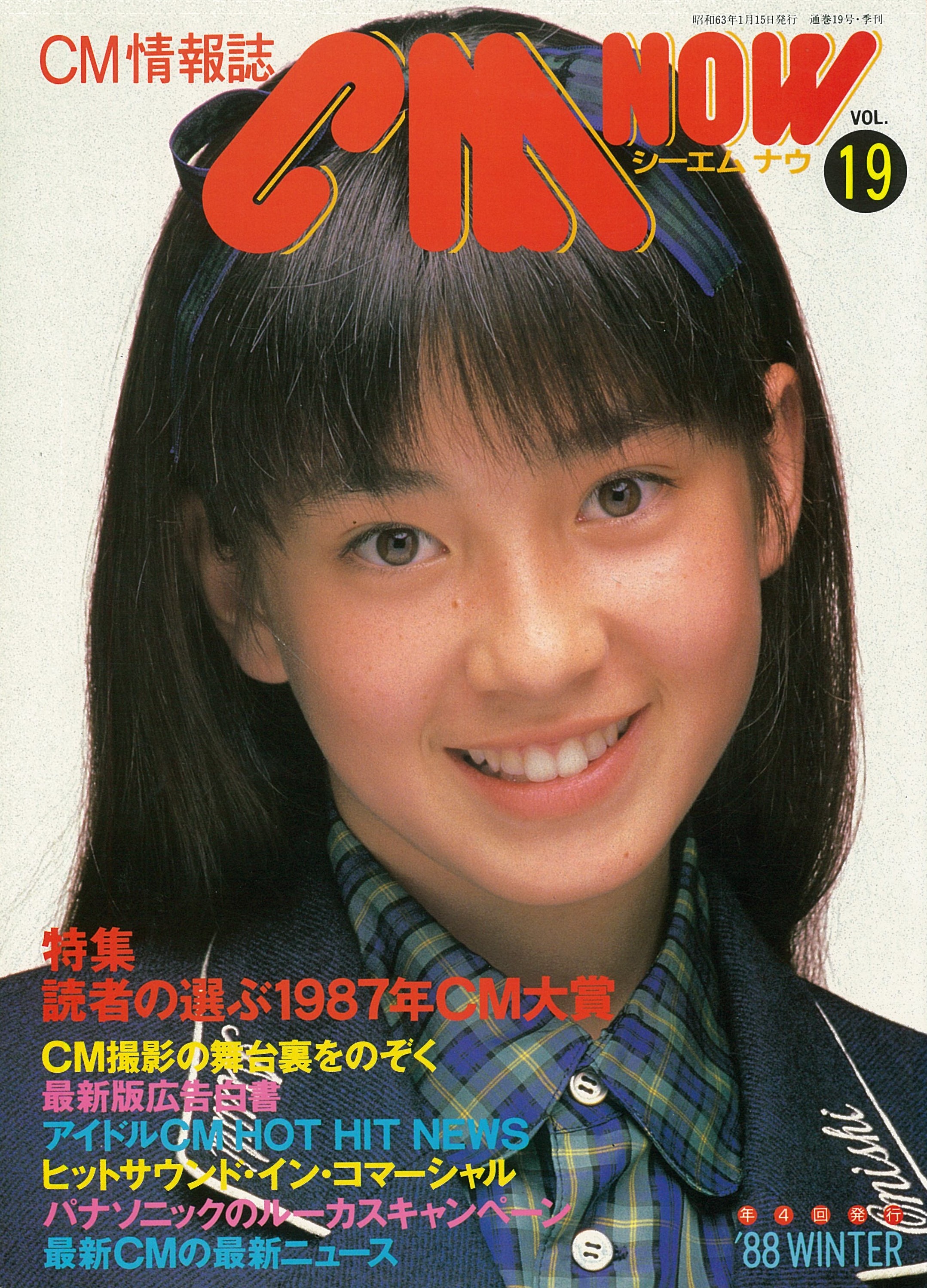

CM情報誌「CM NOW 1988年 冬号」に掲載された久石譲インタビューです。放映中のCMや出演俳優・アイドルにスポットを当てた雑誌らしい、当時CM音楽を数多く手がけ『α-BET-CITY』や『CURVED MUSIC』にその楽曲たちが収録された久石譲です。CM音楽にフォーカスした貴重な内容になっています。

ただし、話題に上がっている多くのCM楽曲は音源化されていないものもあります。

最初に画面を見た時のインパクトで音楽全体の70%が決まる

久石譲

リズムにこだわった、音楽作りをしています。

久石さんの手掛けたCM音楽は多く、カネボウ「ザナックス」シリーズ、ゴクミの「スコッチEG」シリーズ、日本生命「ジャスト&ビッグユー(菊池桃子)」、エスノラップの大韓航空、桂三枝がシリアスに決める「ミツカン味ぽん」など、いずれも話題になったものばかり。他にも「風の谷のナウシカ」「天空の城ラピュタ」「Wの悲劇」「漂流教室」「この愛の物語」他の話題の映画音楽や、菊池桃子・井上陽水らの曲のアレンジ等活動範囲は広い。

ー久石さんの音楽、特にCM音楽は、リズムに、特徴がありますね。

久石

「僕はずっと「ミニマル・ミュージック」をやっていた関係で、作曲法も自然にリズムにこだわるようになっていて、普通によくあるリズムでなく、特にCM音楽では「かつて誰も考えつかなかった」新しいリズムパターンを作ってやろうと思い、流行のリズムなどは、できるだけ意識して、使わないようにしてます。

ーCM音楽はどうやって作りますか?

久石

「できあがってきたフィルムを見て、そこに音楽をつけていくやり方が多いです。僕の場合は、画面を見た時のインパクトで、音も70%ぐらい決まります。最初見た時にこのCMは何を伝えようとしているのかということを読みとり、どういう音楽をつければ、それが見ているほうにうまく伝わるかを大事に考えます。

スタジオへ入ると大体5~6時間ぐらいで完成しますね。長くて30秒か60秒の短い時間の音楽を、長い時間試行錯誤して作っても良いものができるとは思わない。特に僕の場合、見る人を画面に引きつけるための、インパクトを大事にしています。インパクトという一瞬の力は、一瞬の集中力で作るべきだと、僕は思いますね。」

ーシンセサイザーをよく使われていますね。

久石

「そうですね。僕は今、フェアライトII、IIIという2台のサンプリング楽器を使ってますが、しょせん音素材にすぎないと思っています。自分の頭の中にある音をうまく伝えることができるので、シンセをよく使っているだけで、例えば自分のイメージにオーケストラが合うと思うと、そちらを使います。とにかく自分が頭の中に描いた音のイメージが最も重要な事だと思います。」

ーアイドルCMも、かなり手掛けてますね。

久石

「そうですね。後藤久美子さんは、最初見た時、すでに彼女が独特の世界を持っていることに驚きましたね。スコッチEGは、白い服と黒い服を着た2種類のCMがあって、普通音楽をつける時トーンと色の関係で、白い服には高いトーンのヴァイオリン、黒い服には低いトーンのチェロを組み合わせるんですが、彼女の持つ異質な雰囲気に合わせて、楽器を逆にしてみたら、成功しました。その時、普通のアイドルとは違うなあと感じました。

菊池桃子さんの場合は、また違ったキャラクターの持ち主で、遠くを見る眼差が印象的でした。その視点もニューヨークなどの大都会じゃなく、遠くのエスニックな世界を見ているようなイメージを受けました。それで、あのエスニックな感覚の音楽を作りました。」

過激に時代を超越するような音楽を作りたい。

ー一番印象深いCM音楽はなんでしょう。

久石

「カネボウの「ザナックス」のCMですね。これは、今までに3本シリーズで作っていて、全部メロディーは同じなんですけどアレンジを商品に応じて少しずつ変えています。最初にゆっくりとした部分があって、途中から、ティンパニが鋭角的なリズムを刻んでゆくという展開になっています。

このCM音楽の発想は、郷ひろみさんのかっこよさが、まずインパクトとしてあって、あとザナックスのロゴは、角張った文字で構成されてるんだけれど「その角張ったイメージを音で表現できないか」というディレクターの注文の2つの要素でできています。」

ーこれからの活動の予定は

久石

「実は夏頃からCMの仕事は減っています。映画等の大作モノを何本か並行して受けてしまって、時間がなかったのと、もう一つは、今のCMがあまりおもしろい状況ではなかったということです。

休みたいという理由は、現在のCM音楽の傾向は保守化してて商品も高級化志向が強く、車でも「ビッグオーナーカー」と呼ばれるものが出てきた。そういう商品に、過激な時代を超越するような音楽は必要なくてクラシックやきれいな音の方が好まれるんです。僕はそういう音楽は作りたくないので休んでいましたが、また少しずつ時代の流れも変わってきたという感じなので、11月から再び積極的にCMの仕事もやりだしています。

あと、チェリストの藤原真理さんと、「風の谷のナウシカ」の映画音楽をチェロとピアノ用に編曲した「ナウシカ組曲」やパブロ・カルザス作曲「鳥の歌」のピアノパートを作曲し直した作品を収めたレコードをリリースする予定です。クラシックのスタンダードを作ろうとする試みの第一弾です。」

(「CM NOW ’88 WINTER」より)

Posted on 2020/03/22

2020年5月10日、山形県合唱連盟創立70周年事業「合唱の祭典」コンサートが開催されます。

世界で活躍する若手屈指の指揮者・山田和樹と東京混声合唱団を迎え、山形のアマチュア合唱団・オーケストラとともにつくりあげる合唱祭。東京混声合唱団の演奏のほか、この日のために久石譲が新たに制作した作品と組曲「蔵王」を出演者合同で演奏します。 “Info. 2022/04/30 「山形県合唱連盟創立70周年事業 合唱の祭典」久石譲委嘱作品 初演予定 【振替 1/23 Update!!】” の続きを読む

Posted on 2022/01/23

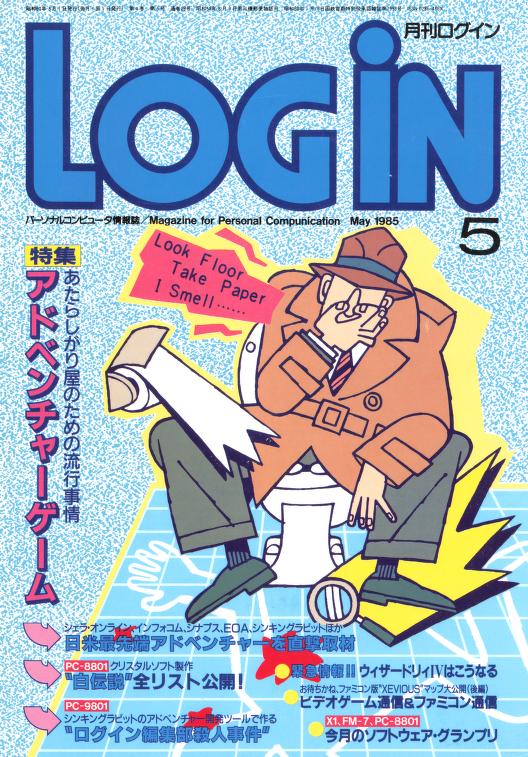

雑誌「月刊 ログイン LOGiN 1985年5月号」に掲載された久石譲インタビューです。フェアライトCMIの話から『α-BET-CITY 』まで、当時の仕事環境がよくわかる内容になっています。

ミニマルからアニメ・映画音楽へ

180度方向転換

久石譲

日本には今、フェアライトCMIが15台あるらしい。その数少ないユーザーである作・編曲家、久石譲さん。そして可愛い声優、高橋美紀ちゃん。今月はこの2人にインタビューしました。

現代音楽+映画音楽=フェアライトCMI !?

久石譲という名前を知ったのは、アニメ映画『風の谷のナウシカ』のイメージアルバムだった。アニメビデオ『バース』にもその名前がクレジットされていた。その後、何かの雑誌を読んで、彼がフェアライトCMIの所有者であることを知った。

正直言って、そのときまで久石なる作曲家に大した興味があったわけじゃない。”きちんとしたアレンジをする人だな”、”またフェアライトの所有者がひとり増えたのか”、その程度にしか考えていなかったのだ。

ところが、4月号で紹介したイメージアルバム『吉祥天女』を聴いて、彼に対するイメージがすっかり変わってしまった。実にハードなサウンドなのだ。この手のLPにしては珍しいくらい、いたるところで”新しい音”が聴ける。たんに職業的アレンジャーなら、こんなことまでするはずがない。なにしろ、ふだんはイギシルのニュー・ウェイブにしか興味を示さない白川巴里子嬢まで「一度、会ってみたい」と騒ぎ出す始末。

とまあ、こんな経過を経て、久石さんと会うことになった。で、会う前に経歴ぐらい知っておかなくちゃ失礼だと思い、彼の事務所で用意してくれたプロフィールを読んで……ビックリ。5歳の頃からバイオリンを学び、国立音楽大学作曲科卒。大学在学中から現代音楽、それにミニマル・ミュージックの作曲・演奏活動を始め、1981年までその道一筋。

ところが1982年に大変身、アニメや映画音楽、歌謡曲を作曲するわ、フェアライトCMIを買うわ、挙げ句の果てに24チャンネル・マルチトラック・レコーダーまで買ってしまったらしい。

とても興味深いのだけれど、なんだか会うのがとてもコワイ……一番苦手なタイプの人間かもしれない。ミニマル対アニメ・映画音楽、歌謡曲、どう考えたって水と油。さらに『吉祥天女』のニュー・ウェイブっぽいサウンド…イメージがひとつに結びつかない。

「今、2枚目のソロアルバムを制作しています。昨日の夕方、録音し始めて、ついさっき終わったところなんですよ」

徹夜明けだというのに、嫌な顔もせずニコヤカに応対してくれた久石さん。まずは、ホッとひと安心だ。

超アバンギャルドはポップになる!?

5月に、徳間ジャパンから発売される2枚目のおソロアルバムのタイトルは”だまし絵”。そのなかの1曲を聴かせてもらった。

ムムム……、衝撃的!『吉祥天女』とも全く違う。今まで聴いた久石サウンドのなかでは一番過激だ。さまざまな音がひとかたまりになって、激しく突っ込んでくる──そんな感じなのだ。

「ほとんどノイズだらけで、まともな音はひとつも使ってないんですよ。アバンギャルドも行きすぎると、逆にポップになり得るんじゃないかと思っているんです」

だから中途半端に妥協するつもりはない。あくまでも過激に、しかもポップに、なのだ。一定のリズムを刻むのがドラム、という概念さえなくしてしまった曲もあるらしい。とにかく、最終的にどんなアルバムになるのか、今のところ久石さん自身も深く考えていないようだ。

「僕はもともとクラシックというか、現代音楽から来てるでしょ。するとどうしても、LPのコンセプトとか理論的なことを考えてしまう。それに対して自分がどこまでやれるか、ヘタをするとプログラムされた旅に出るみたいで面白くない。今回はアルバムの構成をいっさい考えずに、とにかく面白ければいいということで、まず14~15曲作り、最終的に10曲くらいにしぼろうと思ってます」

こうした録音の進め方自体、久石さんにとっては新しい試みなのだ。それにしても、現代音楽からいわゆるポップ・ミュージックに移ったのは何故だろう。

「現代音楽をやっていた頃、途中からミニマル・ミュージックをやるようになっていた。パターン音楽だから、ひとりで30~40分間、平気で弾いてるわけですよ。ところが当時のシンセサイザーは単音で、音色のプログラミングもできない。必然的にセットした音のままいじらない。シーケンサーも同じ。最初に組んだフレーズを最後まで使うしかない。タンジェリン・ドリームなんかと同じです。つまり、当時の最先端のロックとミニマルはものすごく近かったわけです」

で、どんどんロックの方へ近づき、リズム中心のサウンドでおしていたら、いつの間にかニュー・ウェイブの位置にいた、というわけらしい。リズム中心では、必然的に現代音楽の世界にはいられない。完全に現代音楽をやめてしまったのだ。とはいうものの、とてもクラシカルな面も久石さんは合わせ持っていて、その要素までを捨ててしまったわけではない。それが強く出たのが、『風の谷のナウシカ』のイメージアルバムだ。同時に、作家としていいメロディを書きたいという気持ちも常に持っている。

断片的に見たときにはそれぞれの仕事がバラバラに思えたが、こうして話を聞いてみると、ちゃんんとひとつにまとまった。「ストリングスのアレンジが好きだ」と言うのも、今はよくわかる。

頼まれたから引き受けるというのでは、決してない。”遊べない仕事”は、基本的に断るそうだ。遊べそうだと引き受けた仕事は、今年もかなりある。去年このスタジオで作ったレコードは、イメージアルバムや井上陽水のLPまで含めると14~15枚。今年はそれ以上の枚数になりそうだ。そのほかに、テレビドラマの音楽、CMなどもある。昼間は(株)ワンダーシティー社長としての事務処理もしなければならない。

「今、けっこう規則正しい生活をしてるんですよ。お昼ごろここにきて、5時まで事務、5時から夜中までがミュージシャンです(笑)」

今、自分から頼んででもやってみたい仕事があるという。大友克洋の『アキラ』のレコード化だ。久石さんをこれ以上忙しくさせるのはよくないかもしれないが、できることなら是非、実現してもらいたいと思う。

(「月刊 ログイン LOGiN 1985年5月号」より)

Posted on 2022/01/22

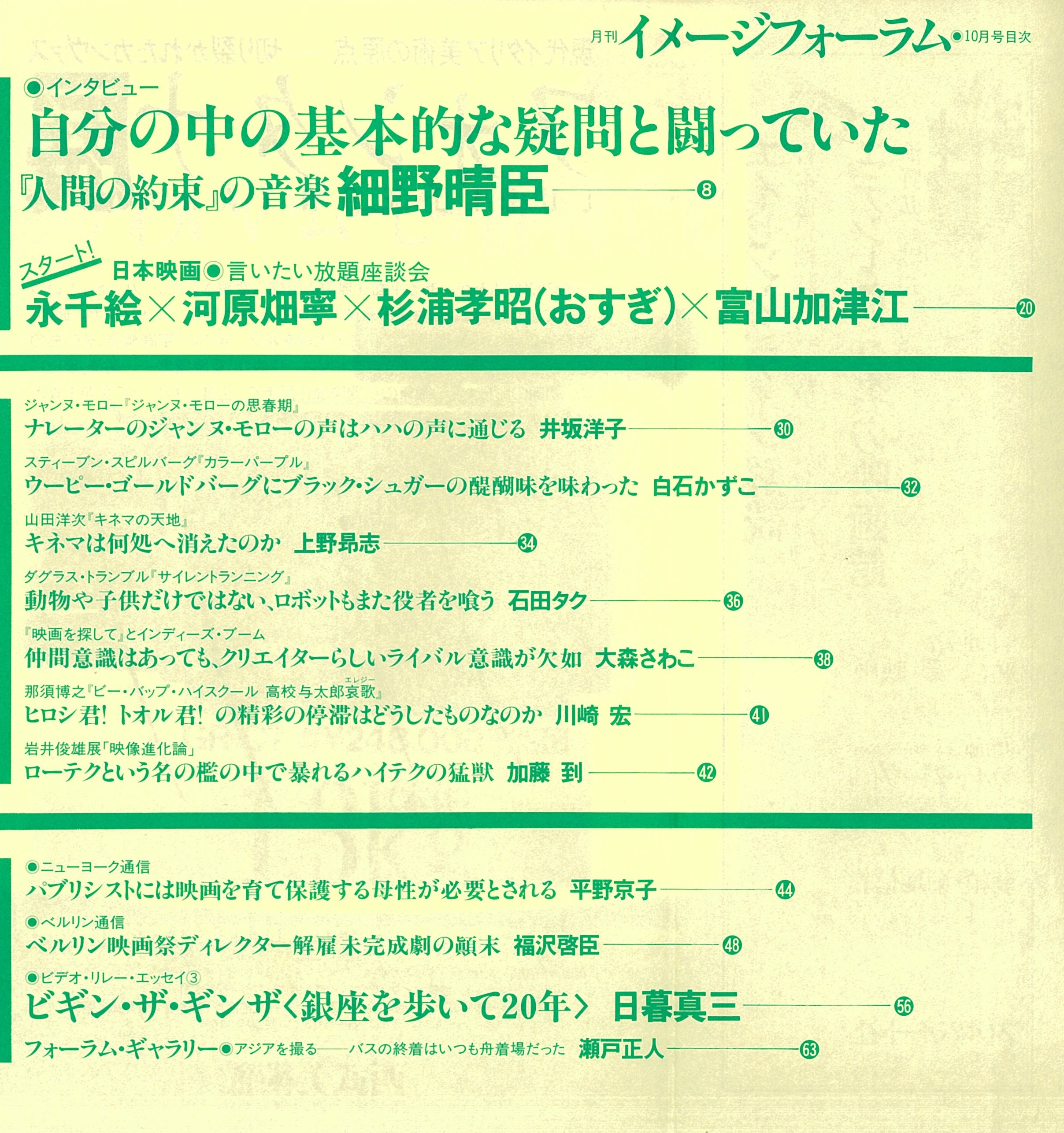

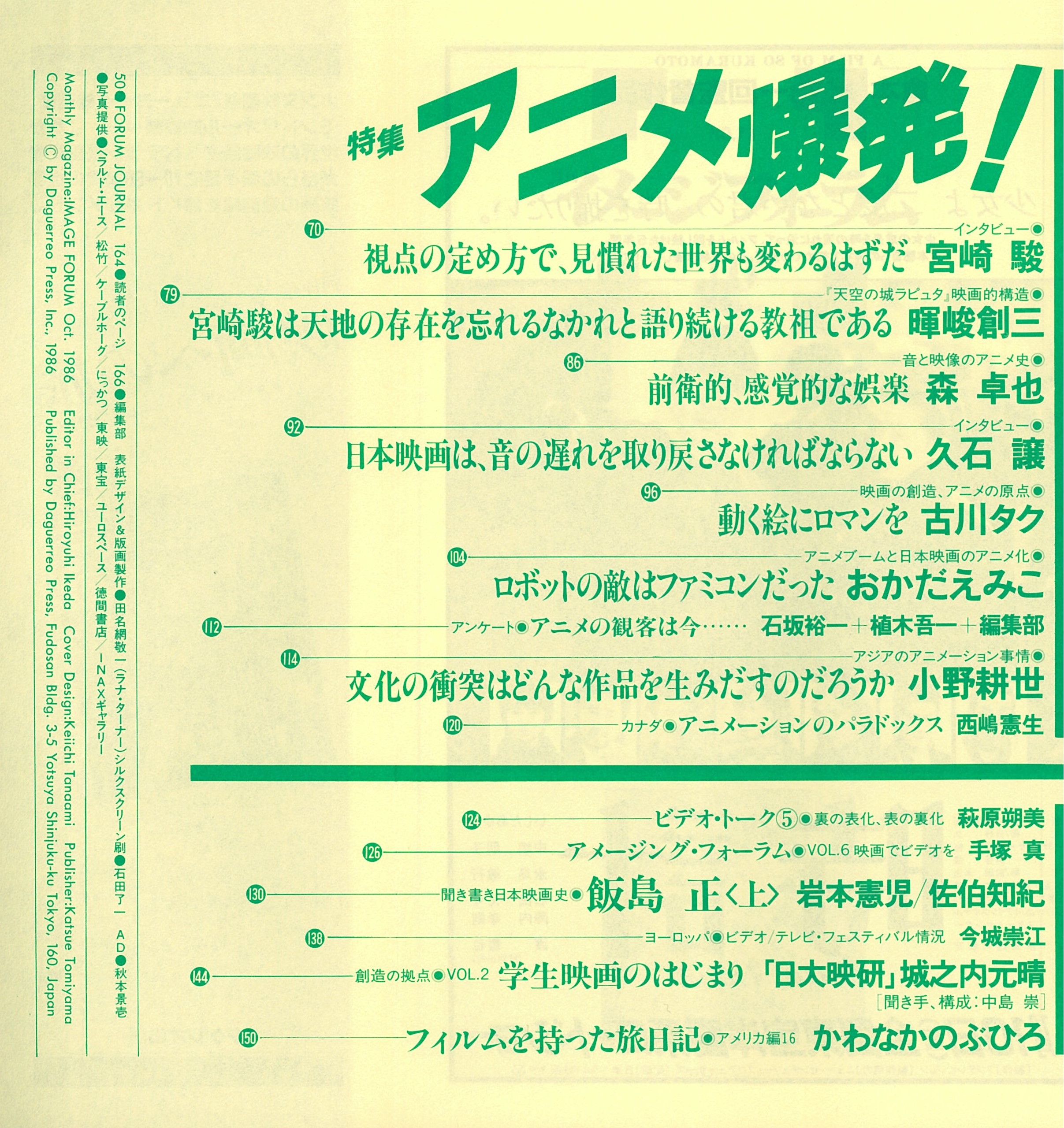

雑誌「月刊 イメージフォーラム 1986年10月号 No.73」に掲載された久石譲インタビューです。映画『天空の城ラピュタ』公開直後にあたります。アニメ特集が組まれ、宮崎駿監督のインタビューも9ページにわたって収められています。またラピュタにまるわる専門家らによる考察や、当時のTVアニメ事情など時代を切り取った深い内容になっています。

特集●アニメ爆発!

インタビュー────『天空の城ラピュタ』『めぞん一刻』の音楽 久石譲

日本映画は、音の遅れを取り戻さなければならない。

ー久石さんは七〇年代頃から作曲、編曲、プロデュース等の音楽活動を始められて、映画音楽は宮崎(駿)さんの『風の谷のナウシカ』から最近の『天空の城ラピュタ』、澤井(信一郎)さんの『めぞん一刻』まで九本の作品を手がけられていますが、映画音楽をやるようになったのはいつ頃どういうきっかけからですか。

久石:

映画は実は若い時からやっていたんです。うちの学校(国立音楽大学作曲科)に佐藤勝さんという黒澤明さんの映画音楽をずっと手がけていらっしゃる大先輩がいまして、僕は大学を出た当時佐藤さんのお手伝いをしていたんです。新藤兼人さんの映画とか、ドキュメンタリー、公害問題を扱った映画など、いろいろなものをやりました。それからテレビも少しやったんですけど、どうしても限られた二、三時間とか四、五時間で何十曲と録らなければならないので、だんだん辛くなっていったんですね。テレビはかため録りが多くて、しかもモノラル録音ですから、よりいい音楽を作るというよりは、商売的に技術的にやらないとできない。つまりかため録りして1クールなり2クールなりの間で処理していくから、悲しい曲、明るい曲、走っていく曲……とゴチャゴチャ作らなければならなくて、あれをやっていると、基本的に絶対クリエイティブな感じはしないですよね。それでもう少し時間をかけてよりクオリティの高いものを作りたいということで、テレビの仕事は少しずつ減らしてレコードのほうへ移していったんです。そうして久しぶりに本格的に手がけた映画が八四年の『風の谷のナウシカ』なんです。映画はシーン一つに音楽が一つ付いているわけですから、クオリティ高く作れるんです。

ー『──ナウシカ』と『──ラピュタ』では対象年齢が違う。そういう点で音楽を作る時の違いはありましたか。

久石:

ありましたよ。これはとても辛かったんです。大人向け、子供向けというわけではないですけど、自分の音楽は結構大人びたものだったんんです。それが今度のようにテーマが愛と夢と冒険というようなものだと、メロディが暖かいということが一番重要になる。それを表現するのに苦しみました。大人が聴いた瞬間にいいな、懐かしいなと思う曲を作りたくて、イメージ・アルバムを書くのに死ぬほど苦しみました。

ー『──ナウシカ』のほうが、取り組みやすかったですか。

久石:

ええ。この間、テレビでオン・エアされた時に見ていて思ったのですが、僕はもともとミニマル・ミュージック、現代音楽をやっていたんですけれど、『──ナウシカ』の中でもかなりその要素が強くて、あらためてびっくりしたんです。とてもストレートに自分の音楽をやっていたな、と感じましたね。それと澤井さんの『早春物語』なんかは基本的に青春映画で、蔵原(惟繕)さんの『春の鐘』は文芸大作なんですけど、それぞれ好きなんです。いわゆる大人向けの難しい作品がやりたいというわけではないんですが、意外と『春の鐘』のような作品で自分が出しきれたな、と思います。

ーそして『──ナウシカ』の次が『Wの悲劇』でしたね。宮崎さんと澤井さんでは音の付け方はまったく違いますでしょうか。

久石:

ええ。宮崎さんと澤井さんというよりは、アニメーションと実写の映画では音の付け方が全然違うんですよ。アニメーションは実写に比べて、どうしても表情豊かじゃないので、よりダイナミックに、より表情オーバーに雄弁に語る必要があるんです。音楽もかなり情報量が要求される。実写は逆に映像と同じ様にオーバーにすると絵空事になっちゃうから、音楽は極力少なく表現を抑えるというか、日常の音の感じに近いように作らなければならない。根本的な違いがあるんです。それから実写の場合は画面が変わって、三分とか四分位連続して音楽を流していても、そう異和感はないんですよ。ところがアニメーションはカット割りも激しいし、動きがチョコマカしているせいか、画面を無視して音楽をドーンと流すのは不可能なんです。特に宮崎さんのように細かい絵を描かれる人は、気持ちよく音楽が抜けていってしまうと、細かく表現した絵が見てもらえなくなってしまうということがあるんです。

ー今回の『──ラピュタ』もかなり精密な音楽だという印象を受けました。

久石:

そうなんです。『──ラピュタ』ではコンピューターを駆使して各場面を一秒何コマまで計って、ピタッと合わせていったんですよ。これは日本映画ではかなり画期的な試みだったんじゃないでしょうか。

ーあまりにも合いすぎていて、びっくりしたぐらいです。

久石:

例えば敵方と味方が交互に現れても、それぞれの音楽がピタッピタッと合う。この方法は昔ディズニーもやっているんですけど、冒頭の殴り合いのシーンではボカッと殴る時にオーケストラの音が合っているんですね。かなり時間がかかりましたが、『──ラピュタ』のように映画音楽で、あくまでも音楽を画面に連動させるのは日本映画で初めてできたことだと思うんです。

ーしかし、逆に映像に音を合わせるということで、制約というようには思われませんでしたか。

久石:

制約があるということは、セオリーさえ技術的な形でふめれば、曲を作る時逆によりどころになるんです。今回楽だったのは先に『──ラピュタ』のイメージアルバムという形で、メインテーマができていたんです。プロデューサーの高畑(勲)さんが大変音楽に詳しい方で、宮崎さんと僕とでどこにどの曲を使うかという、非常に突っ込んだ話ができていたので、今年の二月の段階でシナリオを読んだだけのイメージでどんどん作っていったんです。

ーということは先に音楽があったわけですか。

久石:

映像に音を合わせるというのは技術上の問題で、もっと大きなコンセプトが重要なんです。実は『──ナウシカ』の時に、宮崎さんと高畑さん、高畑さんは『──ナウシカ』でもプロデューサーだったんですけど、僕と三人で闘ったんですよ。一日十八時間くらいの話し合いを何日もやった。宮崎さんと高畑さんがこの曲をこのシーンに付けるというのを僕がことごとく否定したんです。「どうしてそこにその音を付ける必要があるんだよ」みたいな会話をし尽くしたんです。だから今回の『──ラピュタ』ではお互いの姿勢がわかり合った上で、しかもメインテーマはできてたわけだから非常に楽だったですね。

でも、いくつか使えない音楽もあったんです。例えばフラップターという飛行機の音楽は普通に考えると、パタパタッと飛んでいかにも明るいイメージなんですけど、映画の中でフラップターが出てくるところは、ほとんど危機一髪、助かるか助からないかというシーンですからイメージアルバムのフラップターのテーマは使えなくなってしまうわけです。そうした場合はイメージアルバムと映画の音は違うんです。ただし天空の城の音楽とか根本的なところはほとんど変わりませんでした。いきなり作曲家がメロディを書くのであれば、お互い抽象的な話しかできないでしょう。それが、例えばパズーのテーマを決める時に、「この曲の頭に、もっとインパクトの強い音があった方がパズーの気持ちがもっと雄大になるんじゃないか」と、そこまで話した上で録音に入っているんで、日本映画の音楽ではかなり緻細な仕事をしたと思います。

ーこれまで九本手がけられて、日本映画の音楽について何か言いたいことがありますか。

久石:

そうですね。ひとつ僕が言いたいのはアニメーションはすごく音に関して遅れていると思うんです。テレビのアニメの影響かもしれないんですけど、音楽が細切れになりすぎて効果音に頼りすぎちゃうんです。はっきり言って品が無いですね。擬音だとか音楽もME(ミュージック・エフェクト)なんです。三秒、五秒、一〇秒……長くて一分、それぞれを選曲家が選んでくっつけていくという形でやっていますよね。あれをやってる限りは日本のアニメーションは絶対良くならない。僕は断言しちゃいますね。録音やってる連中にはそういう傾向があって、それは闘っていくしかない。だから僕は「アニメを請け負ったのではなく映画を請け負った、映画としてこれをやらせていただきます」と宣言したんです。すべて三分、四分の長い音楽で、そのかわり徹底的に技術を駆使して、画面が変わった時には音楽も全部変えた。『──ラピュタ』を見て、僕は八〇%満足がいきました。

それと、とにかく早いうちにドルビーにして欲しいということですね。音の遅れを取り戻すのが急務だと思います。

ーそれは映画館の問題も含まれますね。

久石:

CDプレーヤーで聴いている時代なんですよ。みんなよりいい音で、ノイズもない状態で音楽を聴いているのに、このままだと映画の音の遅れはもっと拡がっていってしまう。こんなに音の便が発達しているにもかかわらず、映画だけ遅れているのは許されないでしょう。それで何十億かけた映画といっても通用しないと思います。この問題を解決して欲しいですね。『──ナウシカ』はモノラルだったんですが、『──ラピュタ』はドルビーにして宮崎さんも高畑さんもこんなに違うものかと驚いていました。宮崎さんがそのことを発見したのは収穫だったと思います。宮崎さんの作品はモノラルには戻らないですよ。そうやって一つ一つ監督さんが会社に対して、ドルビーでなければ絶対だめだと主張していってくれれば、必然的に映画館を改良していかざるを得ないでしょう。昔から女優さんの衣裳一枚と、音楽にかける予算が同じだったりするんですから。日本人の悪い体質で、目に見える物にはお金をかけるけれど、見えないものにはかけない。これは音楽をやっている者としてずっと言い続けようと思っています。自分の関わった映画では内容的には、いい監督さんたちに恵まれたので、あとはもっともっとこちらが変身して大胆な表現ができるようになりたい。昨年ぐらいまでは、できるだけ映画を壊さないように音楽を付けていたところがあるんですが、今年からは『熱海殺人事件』にしろ、『めぞん一刻』にしろ、前衛的な手法を取り入れているんです。

(七月三十一日、ワンダーシティ)

(月刊 イメージフォーラム 1986年10月号 No.73 より)

目次より(抜粋)

特集 アニメ爆発!

インタビュー 宮崎駿

視点の定め方で、見慣れた世界も変わるはずだ

『天空の城ラピュタ』映画的構造 暉峻創三

宮崎駿は天地の存在を忘れるなかれと語り続ける教祖である

音と映像のアニメ史 森卓也

前衛的、感覚的な娯楽

インタビュー 久石譲

日本映画は、音の遅れを取り戻さなければならない

映画の創造、アニメの原点 古川タク

動く絵にロマンを

アニメブームと日本映画のアニメ化 おかだえみこ

ロボットの敵はファミコンだった

アンケート 石坂裕一+植木吾一+編集部

アニメの観客は今……

アジアのアニメーション事情 小野耕世

文化の衝突はどんな作品を生み出すのだろうか

カナダ 西嶋憲生

アニメーションのパラドックス

Posted on 2022/01/12

2022年4月3日「RaiBoC Hall オープニング記念コンサート 新日本フィルハーモニー交響楽団」久石譲指揮 開催予定です。 “Info. 2022/04/03 「久石譲指揮 RaiBoC Hall オープニング記念コンサート 新日本フィルハーモニー交響楽団」開催決定!!” の続きを読む

Posted on 2022/01/10

ふらいすとーんです。

シリーズ マックス・リヒターです。

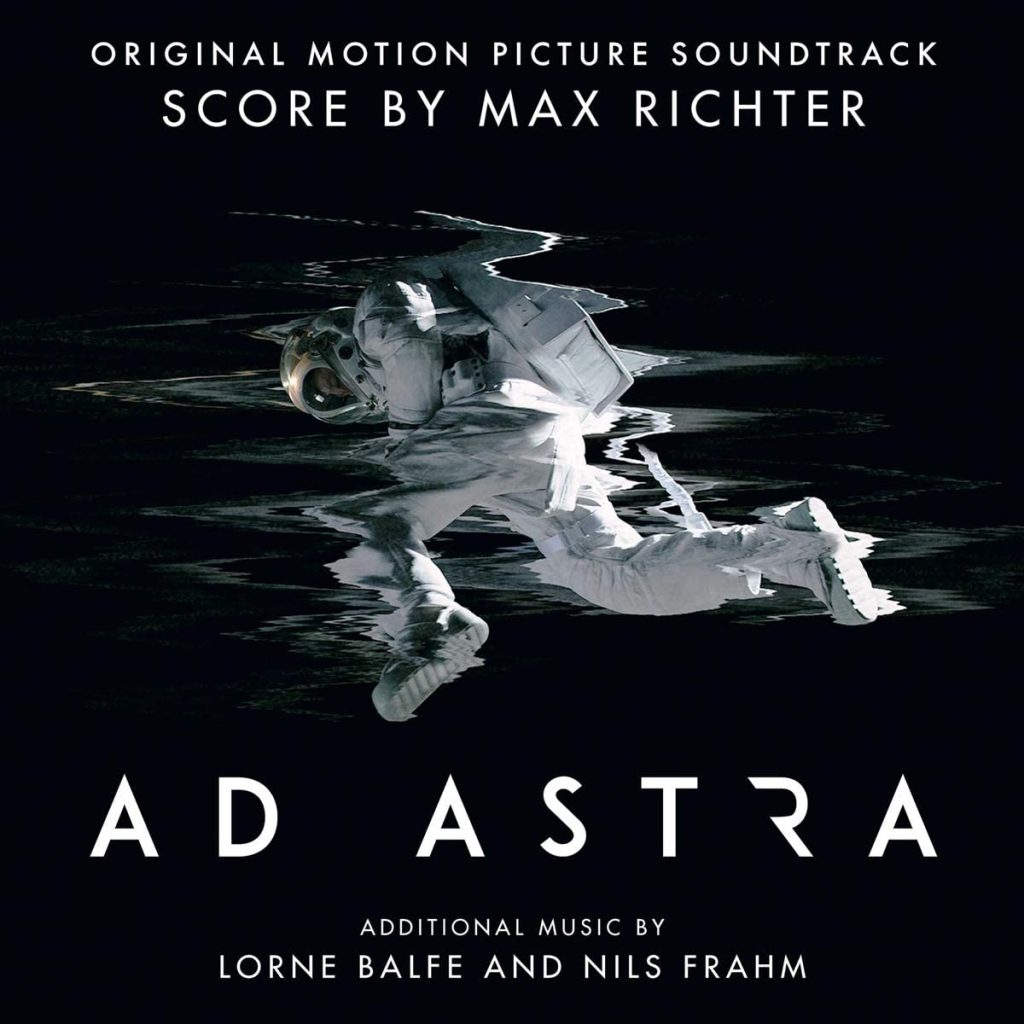

映画『アド・アストラ』(2019)は、ブラッド・ピット主演のスペース・アクション映画です。マックス・リヒターは、いわゆるハリウッド超大作の音楽を担当するのはこれが初めてになります。そのこともあってか、本作で初めてグラミー賞にもノミネートされました。

前回は、そのサントラ盤の曲をご紹介しました。音楽の特徴ひとかけらが伝わったのならうれしいです。2021年3月NHK「プロフェッショナル仕事の流儀 庵野秀明スペシャル」TV番組でも、このサントラからを始めマックス・リヒター曲がたくさん選曲されてちょっとした話題にもなりました。

さて今回は。

本編音楽から話はそれて宇宙空間を彷徨うことになります。何光年も彼方に行ってしまって、簡単には戻ってこれなさそうでした。書いてたら、調べてたら、だんだん腹が立ってきて。積年の思い辛みに拍車がかかってしまいそうで。予告編音楽・トレイラー音楽にスポットを当てたい、そんな後編です。

![]()

(前回からのつづき)

……

話はそれます。(怒)

映画『アド・アストラ』予告編 9月20日(金)公開 (約1分)

映画公開3ヶ月前の予告です。この時点でマックス・リヒターが音楽担当することはわかっていました。ベートーヴェン「月光」の旋律が聴こえてくる!しかもどんどん劇的に展開していってる! これマックス・リヒターによるもの?? クラシック音楽からの引用という点ではそういうことしそうな人、へぇー!すごい!ベートーヴェンから!早く聴いてみたい。

……映画公開情報のなかに一向にサントラ発売情報は現れず、結果としてリリースは先行デジタル配信が映画公開から1ヶ月後、CD盤は2ヶ月後でした。……そして予告編で使われていた音楽が見当たらない。バッハはあるのに(前回Overtoneで紹介しています)ベートーヴェン「月光」はない。ん??

Moonlight Sonata

答えはこれです。どうやって探し当てたのかも覚えていません。たぶん血まなこになって探したんでしょう。いわゆるトレイラー音楽として作られた作品で、このアルバムには他に「ワルキューレの騎行」「ロミオとジュリエット」「交響曲第5番 運命」なんかもあったと思います。映画予告編で使われていた音楽は、マックス・リヒターが映画のために書き下ろした音楽からではなかったんです。

かっこいいですよ。

インパクトあります。こんな料理の仕方もあるんだと好奇心あります。ただ甘味料たっぷり着色料たっぷりなジャンクフード感がつきまとう感じがしないでもない(やんわり)。

それもいいんですよ。

監督が作曲家に依頼する前に映像にあてられた既成音楽のことをテンプトラックと言ったりします。監督が描くイメージをより伝えやすくするものでもありますが、これによって作曲家はもちろん監督自身も先入観に縛られてイメージが広がらないことも起こり得ます。「最近はテンプトラックが付けられてくることが多くて本当に困っている」と語っていた作曲家の記事もいつしか目にした気がします。

マックス・リヒターがバッハ曲を使用することがわかっていて、あるいはすでに出来上がっていて、それに近いものを仮音源として当てた可能性もあります(あるかな?)。監督のテンプトラックがこのベートーヴェン「月光」アレンジ版だった可能性もあります(あるかな?)。音響担当が雰囲気や世界観からセレクトした可能性もあります(ありそう?)。いかなる可能性があったにせよ、あまりにも紛らわしい近すぎる選曲だと思います。。

(怒)だったのは、ちょっと勘違いしてしまうほどの危うさや紛らわしさがもくもくと潜んでいたからです。ちゃんと一曲とおして聴くとおもしろいアレンジだし、一方ではマックス・リヒターはしないだろうアレンジかなともわかってきます。

……

……

残念なお知らせ。

久石譲の場合にもあります。日本映画では起こらないことですが、海外映画の音楽を担当するときに、予告編でまったく別の音楽が当てられていることが往々にしてあります。プロモーションのためのトレイラー音楽です。

映画『赤狐書生 (Soul Snatcher)』

公開日:2020年12月4日 *中国

陳立農 Chen Linong 《赤狐書生》終極預告 (約2分)

✕久石譲音楽

トレイラー音楽。

韓国公開時予告編

영화 [적호서생] 메인 예고편 : 이현, 천리농 : 2021.04.29 : 액션 모험 코미디 (約1分半)

✕久石譲音楽

異なるトレイラー音楽。しかも《音楽:久石譲》をテロップ大きく打ち出し。

日本(映画祭)公開時予告

【のむコレ’21上映作品】『レジェンド・オブ・フォックス 妖狐伝説』予告編 (約2分)

◎久石譲音楽

これが正しい。

とても魅力的な音楽です。日本予告編を見てサントラ聴いてみたくなった人いませんかいますよね。 久石譲が手がけた現時点で最新の映画音楽です。ぜひ聴いてみてくださいね。(2021年2月Digitalリリース&2021年12月DVD発売)

![]()

負の歴史があります。

取り上げやすかった直近ものからピックアップしました。けれども、こういったケースは過去にもたくさんありますありました。

その映画の音楽を久石譲が担当することを強く宣伝効果狙うこともあります。もちろん映像には《音楽:久石譲》ドン!名前が大きくクレジットされている。もしファンなら、これは予告用の別音楽だとすぐにわかることも、久石譲ってこんな音楽書く人なんだ、今回はこんな音楽書いたんだ、なんだかイメージ変わる、そう勘違いする人もきっといると思います。ファンにしたってそうです。あまりにも久石さんだと言われたらそうなのかなと可能性を感じる音楽、似たような音楽を持ってこられたら、たぶん迷ってしまいます。

しかもですよ!(フーンッ!)これが日本でなら予告編公開と同時にSNS話題になって、これ久石譲?…迫力ある音楽だ!…なんか新鮮!…久石譲の音楽はハズレない!…久石譲の音楽強すぎもってかれてる!…音楽がうるさい!…久石譲っぽくない…たぶん違うと思いますよ…久石譲じゃないでしょこれ……そんな拡散と誤解と修正が飛び交って、たぶん落ち着きますよね。それが叶いにくい海外映画において起こりやすいケースだからまた曲者です。久石譲音楽という共通理解が少ない地域において。拡散と誤解のまま滞留してしまいそうです。

なんか鼻息が荒い?!

……

お願いです。

予告段階ではまだ音楽が出来上がっていないケースもあるかもしれません。宣伝効果としてのトレイラー音楽の活用もあるでしょう。…30秒予告編くらいならまあわかる。…2分間でも同じトレイラー音楽を鳴らしっぱなならまあまあわかる。でも!めまぐるしいカット割りに合わせて音楽も曲調豊かにいろいろ切り貼りして仕上げちゃうでしょう。それだともうお手上げ。

なんとか紛らわしさや誤解は極力回避してほしいです。たとえば、music for promotionとかused from Trailer songとかused by promotional musicとか、、小さくてもいいのでクレジットしてほしい、映像の隅っこのほうでもいいので。こんな提案はいかがでしょう。

監督・作曲家・プロデューサー。監督は予告編にどこまでタッチしますか? 作曲家は事前に依頼がないかぎり予告編まで介入しないノータッチですよね。個人的には、この予告編音楽問題は、プロデューサーにかかるところが大きいと思っています。あるいは国ごとに作品の配給権をつかんだその各国プロデューサー。いかなるシチュエーションであれ、プロデューサーがしっかりと音楽について理解を深めてもらって、音楽を取り扱っていただけるといいなと切望します。プロモーションも作品の一部だと思います。

![]()

深呼吸しました。

ちょっと気になって調べてみたことがあります。そうしたら、トレイラー音楽というものがひとつの産業としてあるんですね。ハリウッドの映画予告編に専門特化したオーケストラおよび作曲家集団。その元祖ともいえるのが「トレイラーヘッド」詳しくはウィキペディアにあります。興味あったら掘り下げてみてください。

代表的なアルバムを紹介すると。

『trailerhead』

映画の予告編で使用されたBGMを集めた作品。収録されたBGMの映画タイトルは『パイレーツ・オブ・カリビアン:デッドマンズ・チェスト』『スパイダーマン2』『スパイダーマン3』『パイオハザードIIアポカリプス』『ファンタスティック・フォー超能力ユニット』『ナイトミュージアム2』『ロード・オブ・ザ・リング』『ダ・ヴィンチ・コード』『アリス・イン・ワンダーランド』他。

trailerhead:TRIUMPH

映画の予告編で使用されたBGMを集めた作品。収録されたBGMの映画タイトルは『ハリーポッターと死の秘宝Part1&2』『アバター』『パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド』『宇宙戦争』『アンダーワールドビギンズ』『トワイライト・サーガブレイキング・ドーンPart1』『デイ・アフター・トゥモロー』『ウルヴァリンX-MEN ZERO』『フライト・プラン』他。

Introduction to TRAILERHEAD

2分でボルテージ最高潮! 話題のド迫力「映画予告編サントラ」国内独自企画ベスト盤が登場! 世界最高峰のシネマ・オーケストラ集団が織り成す圧倒的な音世界!「進撃の巨人」「相棒-劇場版II」「GANTZ」など邦画作品でも使用され、その荘厳なサウンドが話題に!

~~~~~~~~~~

わずか2-3分で映画の印象を決定づける映画予告編において、そこで使用される音楽が最も重要なのは間違いない。限られた時間の中で、観客のボルテージを最高潮に盛り上げるこれらの楽曲を制作しているのが、railerhead(トレイラーヘッド)と呼ばれる超絶オーケストラ集団だ!ハリウッド映画を知り尽くした作家陣をはじめ、100人編成のオーケストラと70人のコーラスという壮大なスケールで構成され、その制作楽曲は1200曲を超える。また、予告編で使用される楽曲は通常のサウンドトラック盤には収録されない<幻の楽曲>としてファンの中でも熱く語られていた。それらの映画予告編やゲーム音楽で使用されたトラック がCDに収録されて発売決定!錚々たる映画の予告編などで使用され、そして中にはYoutubeにて100万回以上の試聴回数を誇るトラックも出現するなど、このシーンへの熱い想いはますますヒートアップ!

~~~~~~~~~~

(メーカー・インフォメーション より)

僕らは、これまでにいつのまにか、この手の音楽をたっぷりと服用されていた。なんとなくこのジャンルのポジションやコアな熱気みたいなものが伝わったでしょうか。

Spiderman 2 Trailer (約2分半)

映画『スパイダーマン2』(2004)予告編です。いくつかの音楽が切り貼りされています。その後半部分が次のこちら。下の公式音源です。

Immediate Music – Lacrimosa Dominae

from Epic Music World Official

これでもかと煽る煽る(笑)いかに煽られてきたことか。エナジードリンクのようなカンフル効果ありますね。インパクト・吸引力・訴求力はプロの技としか言いようがありません。お見事です。お見事なんですけれど、ここに潜む過剰に煽ることの危うさ、音楽による誇大広告の助長みたいなものもまた感じてしまう。考えさせられるいい例です。

しかもこれ、カルミナ・ブラーナしか浮かびません。

Orff: Carmina Burana / Fortuna Imperatrix Mundi – “O Fortuna”

このまま使っていいんじゃないかな。あるいはカルミナ・ブラーナ《おお、運命の女神よ》から引用したとわかるかたちで編曲したほうがいいとさえ思います。僕が言いたいのは、なんちゃってというか、○○風に作ってしまうことで、映画音楽が陳腐なポジションに成り下がってしまう要因をつくっていないか、そうしてこなかったか、ということにまで思い及んでしまうからです。クラシック音楽とは到底並べられない……となってしまった要因に、なんとなく雰囲気でつけちゃう音楽があったような。商業性を狙いすぎた、芸術性(作品性)を守ってこれなかった。

久石譲が否定的に語る「効果音楽のようなもの」のエピソードも思い出します。それらは「走ってたら速い音楽、泣いてたら悲しい音楽」とわかりやすい例で語られてきたものです。映像をなぞる・映像を誇張するという意味では、トレイラー音楽こそ効果音楽の最たる象徴と…言い切ってしまいたい。(フーンッ!再熱)

そして、トレイラー音楽の需要やポジションが確立されるにつれて、これらの音楽は予告編のラインを越えて、映画本編にまで影響を及ぼしてきた。似たような音楽が増えてきた。とにかく観客を飽きさせるなというように。ハリウッド映画音楽の歴史の流れのなかにこんな側面あってそれは今に至る、そんな気さえしてきます。

一度その濃い味に慣れてしまうと、ほかのものは薄味に感じてしまって、素材を生かした旨味に反応できなくなってしまいます。

![]()

プラス面

汎用性が高いというのが最大の魅力です。唯一の魅力です(チクリッ!?)。何か特定の作品を連想させることのない広義なBGMです。とにかくいろいろなテーマの作品集があるんです。ラブストーリー、ヒューマン、ネイチャーといかなるジャンルも膨大な曲で対応しています。CDからYouTubeからサブスクから調べていたら、どんどん芋づる式に湧いてくると思います。

瞬間でエナジーチャージしたいときとか?一気にテンション上げたいときとか?会議やプレゼン前とか?ヒーローになりたいときとか?変身したいときとか?……とにもかくにも一瞬でスイッチ入るシリーズだとは思います。

マイナス面

効果音楽的な音楽、消費され尽くす音楽、煽られ錯覚する音楽、舌がバカになる音楽(やんわりじゃない)。言い過ぎでしょうか。たまに食べるのはいいけれど、甘味料たっぷり着色料たっぷりなジャンクフードのような音楽はマヒします。そういう音楽ばかりにふれるのは、心にも体にもあまりよくないんじゃないかなあ、と根拠はありません。

僕は、おもしろいなとは思うけれど、リピートはしないし、手元には置かないかな。否定的な理由ならいくらでも書けるけど、こういった音楽が好きな人もいるだろうし。だから、感情的ケンカにならないように論理的に説明できたらとがんばります。

……

……

ズバリ!

顔のない音楽なんです。

その映画を象徴するメインテーマ、その映画を表現するメロディたち。それらを顔としたときにトレイラー音楽には顔がありません。これはもっともなことで、いかなる映像にも当てはめられる汎用性を求められて作られたものです。顔がなくて当然とも言えます。

ただ、僕にはそれが使いまわしのきく効果音楽のようで、どれでもいいんでしょ、鳴ってればいいならあなたである必然性を感じませんと。もっと言うと「サントラよりも予告編の音楽のほうがインパクトあってかっこよかったね!」……もしそんな声を聞いてしまったなら、むずむずしてきます。メラメラと。

さきほど紹介したトレイラー音楽「Lacrimosa Dominae」をもう一回聴いてみてください。ちゃんと聴くと、メロディがない音楽全体が伴奏のように聴こませんか。顔のない胴体だけが図体デカく歩いている音楽のよう(やんわり超えてる)。

彷徨ってる、戻ってこい。

◇トレイラー音楽とわかる予告編にしてほしい

◇できるだけ本編音楽から使ってほしい

◇トレイラー音楽聴きかた注意

◇トレイラー音楽と本編音楽の効果は似て非なる

◇トレイラー音楽と本編音楽の手法は似て非なるべき

◇映画音楽の地位を歪めない足を引っ張らない

◇プロモーションも作品の一部

これなら納得でしょう。

ハリウッド映画のアクション・SF・ファンタジーなど、ヒーローもの善と悪との戦いの構図になると、必ず出てくるのがオーケストラとコーラスを主体とした荘厳な響きの曲です。運命、宿命、神、神話と行き着く先は西洋宗教音楽に還る。そんなことを映画『ファンタスティック・ビースト』のときにも書いたかもしれません。おのずとトレイラー音楽にもこういったテイストの楽曲は多いです。さっきのカルミナ・ブラーナ風の曲もそうでしたね。

ジョン・ウィリアムズも映画『スター・ウォーズ』の音楽で表現しています。顔のある音楽とはこういうことだ!(と思っている)。本編で幾度使われるメロディやハーモニーをふんだんに使って『スター・ウォーズ』でしか成立しえない音楽をつくっている。

まず性格のはっきりした映画主要テーマ曲の旋律がはっきりあってこそです。顔があるから個性が出てくるし、表情の変化(アレンジ)もうまく伝わる。映画を表現するためにキーとなっているメロディ・楽器・ハーモニーらを使ってこんなふうに料理したんだ!意外性ある音楽的展開してる!とうれしくなってくる。これこそ、映画音楽から感じる世界観だったり、映画全体をコーディネートした音楽構成に魅了される、映画音楽の醍醐味です。

Star Wars The Phantom Menace Music Video – [Duel Of Fates]

カルミナ・ブラーナ風なんて言わせないぞ、すごい密度と燃焼度です。並べてもひけをとらない、とらないどころかの新しい創造。しかも『スター・ウォーズ』のためだけの音楽になっている。顔があって強靭な胴体があってたくましく存在感のある音楽。こういうのを聴いていると、あぁクラシック音楽はこうやって映画音楽に継承されてきたんだなと思います。

さらに彷徨いたくなる!?

久石譲初期の代表曲のひとつ「794BDH」です。上のスター・ウォーズ曲と似たような音型が聴かれます。偶然にも限りなく近いモチーフから構成されているこの2曲。西洋と東洋のルーツの違いが鮮明に見てとれて並べるととてもおもしろいです。けっこう具象化された好例かもなあと見つけてつなげて楽しい。

794BDH

from Joe Hisaishi official

こんなことばかりしていたら宇宙空間の彼方から戻ってこれなくなります。ブラックホールには気をつけましょう。

それではまた。

reverb.

楽しい音楽探査ができました♪

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪

Posted on 2022/01/09

ふらいすとーんです。

シリーズ マックス・リヒターです。

映画『アド・アストラ』(2019)は、ブラッド・ピット主演のスペース・アクション映画です。マックス・リヒターは、いわゆるハリウッド超大作の音楽を担当するのはこれが初めてになります。そのこともあってか、本作で初めてグラミー賞にもノミネートされました。

テレビを見ていると、いろいろな番組でBGMに使われていることの多いマックス・リヒターの曲たち。それだけ印象的だし、映像になじみやすい、いろんな解釈や感情に喚起できる、そんな魅力があるのかもしれません。もちろんこのサントラからも使われていたことあります。これまでマックス・リヒターを聴いたことがない、そう思っている人でも、実は知らない間に耳にしていた可能性はいっぱいにあります。

『アド・アストラ サウンドトラック』は、2枚組CD・2時間というボリュームで、スコアを担当したマックス・リヒターをメインに、ローン・バルフとリルス・フラームという作曲家による追加音楽も収録されている本編音楽完全盤です。アルバムは輸入盤のみとデジタル配信です。

さて今回は。

サントラからマックス・リヒター音楽の魅力を紹介したいです。ですけれど、話はそれて宇宙空間を彷徨うことになりそう…なりそうでしたから、2回にわけることになります。前編は、サントラに収録されている本編音楽から。

AD ASTRA

Score by MAX RICHTER

DISC 1

01. To The Stars

02. Encounter

03. Cosmic Drone Gateway

04. I Put All That Away

05. A Trip To The Moon

06. Terra Incognita

07. Ex Luna Scientia – Requiem

08. Journey Sequence

09. The Rings Of Saturn

10. The Wanderer

11. Erbarme Dich

12. Forced Entry

13. Preludium

14. Resonantia

15. Let There Be Light

16. Ursa Minor – Visions

17. Event Horizon

18. Musurgia Universalis

19. You Have To Let Me Go

DISC 2

01. Tuesday (voiceless)

02. Opening

03. Briefing

04. Space Journey

05. Rover Ride

06. Pirate Attack

07. Orbs

08. Underground Lake

09. Trip To Neptune

10. Says

Music by:

マックス・リヒター

except

ローン・バルフ(DISC 2: Track2-9)

ニルス・フラーム(DISC 2: Track10)

![]()

1.To The Stars

from Max Richter Official YouTube

映画メインテーマです。弦楽オーケストラの広がりが、大きな宇宙空間へと誘ってくれます。時空の感覚を麻痺させるような滞空時間の長いストリングスに、無重力に浮遊するようなピアノの調べがのります。反比例的に重力感のある低音が、身を委ねたくなる安心感と心地よさをもたらしてくれます。

ずばり言ってしまうと眠りに最適、そんな音楽ですね。からだのリズムに沿うような浮遊感、深く深く降りていくような彷徨感。耳を傾けるというよりも、体ごとどっぷりと音楽に浸る、そんな感覚です。瞑想や深呼吸したくなるかもしれません。眠りというキーワードは、マックス・リヒター音楽のひとつの大きなテーマを持っているのですが、その話はまたいつか。

5.A Trip To The Moon

同じ映画メインテーマからです。エレクトロニックな音響が、無重力空間を演出してくれているようです。なんとなし、いま自分以外の周りすべての時間も空間もフリーズしている、そんな錯覚におぼれます。

メインテーマの別アレンジ曲はほかにもあります。「10. The Wanderer」、「1.To The Stars」とまったく同じじゃないかと聴き流してしまいそうですが、微細な音像バランスの違いがあります。並べて聴くとわかりやすいです。「10. The Wanderer」はコントラバスとチェロのレベルが強調されていて、後半に進むにつれかなり低弦によった音響になっています。同じ音源からミキシング調整して、ニュアンスの差異を出しているんじゃないかなと思います。こういうところ、マックス・リヒターの心理下に忍びこんでくる巧みさ。たぶん聴く人は、低音のことを意識していなくても、Track1.か10.か無意識にどちらが好みか選んでいる。そんな気がします。

「19. You Have To Let Me Go」、シンセサイザー重低音を土台に、澄みきったコーラスと弦楽オーケストラになっています。さきほどの「10. The Wanderer」とは変わって、高音・高弦を中心としたつくりになっています。彼方まで光がうすく伸びていきそうな果てしない広がりを感じます。

11.Erbarme Dich

バッハ:マタイ受難曲 第39曲アリアをアレンジした曲です。ゆるやかな波長のシンセサイザーに、オルゴールのような音色を使ったメロディ。たぶん、原曲にもともとある旋律(声部)だけを使っていて、アレンジのための新しい旋律は加えていないと思います。マックス・リヒターはバッハ音楽にとても造詣が深い、リスペクト感の伝わってくるアレンジ手法です。

Johann Sebastian Bach – Zweiter Teil, 39. Aria (Alt) Erbarme dich

原曲です。バッハのマタイ受難曲は引用されるバイブルみたいなものなのかもしれませんね。久石譲も、自作品『THE EAST LAND SYMPHONY』の第5楽章The Prayerで、バッハ:マタイ受難曲 第62曲コラールを引用しています。どんなかたちで登場しているのか、ぜひ聴いてみてくださいね。

12.Preludium

こちらもバッハ「平均律クラヴィーア曲集」からプレリュードをアレンジした曲です。原曲とは異なる短調な響きが印象的です。これだけ聴くと、ベートーヴェン「月光」からかな?と思ってしまいそうですが、バッハです。

Tzvi Erez plays Bach: Prelude 1 in C Major BWV 846 from the Well-Tempered Clavier

原曲です。なかなかこの両極端な明るさと暗さを変換して頭のなかで一致させるのって難しいですよね。もしサントラ曲名に「プレリュード」って書いてなかったら気づかなかったかもしれません。

17.Event Horizon

ひとつのマックス・リヒター音楽のかたち。真髄というかスタイルと言っていいようなもの。ミニマルな音型を主題としてただひたすらにくり返す。でも同じことのループや変化しない音楽ではない。くり返しながら、潮の満ち引きのように音の濃淡を表現し、微細に音の厚みや薄さで呼吸させていく。旋律を加えることでドラマティックさやエモーショナルさを一瞬のぞかせる。そうですね、音像を揺らしていく、そんな秘技なのかもしれませんね。

これは、「1.Tuesday(Voiceless)」(Disc2)にも言える手法です。とりわけ20分近いその曲では、壮大な音楽の満ち引きを感じてもらえると思います。そしてどこを切り取っても涙腺を刺激されてしまうから不思議です。その人が今思っていることや思い巡らせなかで起こる感情の起伏をそのまま音楽にのせたような。なにかを深く考えたいときとか。

もともとは『3つの世界 / Three World』(2017)というバレエのために制作された音楽です。そのアルバムからの同曲音源をそのまま使っています。映画『アド・アストラ』で再び使用するにあたって、原曲頭30秒間のナレーションや波のSE音をきれいにカット処理しているので、映画サントラ盤では「1.Tuesday(Voiceless)」という表記になっています。

Ad Astra – Score by Max Richter | Pt. 1 JOURNEY (約3分)

マックス・リヒターのインタビューとレコーディング風景動画です。英語はスルーしてしまうのが残念なところです。映像見ながらコントラバス奏者8人もいるとびっくりです。一般的なオーケストラでも4~5人くらい、久石譲コンサートだと7~8人くらいでしょうか。「宇宙の音も使ってるよ」そんなことも言っています、ざっくりすぎるすいません。

![]()

サントラまとめ。

全曲ともメインテーマ「1.To The Stars」のような楽器編成を基調としています。ピアノ&ストリングスやプラスシンセサイザーの楽曲たちです。マックス・リヒター音楽の大きな特徴になっている独特な重低音シンセサイザー。強いアクセントで出ているときもあれば、実はどんな曲にもうっすらと入ってるじゃないかなと思うことあります。「1.To The Stars」弦楽オーケストラ曲ですが、もしかしたら低音シンセを人の耳にはなかなか聴こえない配合でブレンドしてるんじゃないかなとか。低音波?無意識下?潜在的心地よさみたいなものを感じてしまっているのかもしれません。好んで聴いているのか、好まされてしまっているのか。

[Disc1] Track-1,5,10,11,12,17,19 & [Disc2] Track-1。サントラ盤から、ゆっくりリラックスできるような音楽を中心に紹介しました。聴きやすいのは、ほかには [Disc1] Track-4,8,14あたりでしょうか。どの曲も、一曲ずっとリピートしていても飽きない音楽です。マックス・リヒターの最小音型でシンプルに構成された音楽は、聴くシチュエーションを限定しない無限な広がりをもち、作品を超えた再利用にも値することはすでに多く証明されています。

あとの曲たち…、アクシデントや恐怖を誘発するような、不協和音だったり、急にびっくりするようなそんな音楽もあります。怖くて落ち着いて聴けないかもアルバムの通しプレイでは。ぐっすり眠りにつきたいときや、安らかタイム・くつろぎタイムのプレイリストにはご用心です。

このサントラ音楽は「2021 NHK プロフェッショナル 庵野秀明 エヴァンゲリオン」でも何曲か使用されてました。とても効果的かつ印象的に。[Disc1] 「2.Encounter」「9. The Rings of Saturn」「14.Resonantia」& [Disc2] 「Tuesday (Voiceless)」。今回ふれていない曲ばかりです。ぜひサントラ聴いてみてください。思い出す曲あるかもしれません。

![]()

いつもなら。

ここから久石譲音楽につながって話をすすめたくなります。…久石譲キャリア初のプラネタリウム音楽について。『ad Universum』は…と。久石譲ミニマルを貫いた極上の宇宙空間が広がっています…と。今はまだ一緒に共感しあえない音楽です……。いつかオリジナル音源がリリースされることを大きく宇宙に願って。

マックス・リヒターは、作品のほとんどをロンドンAir Studiosで録音しています。久石譲作品でいうと『WORKS・I』や『水の旅人 -侍KIDS- オリジナル・サウンドトラック』が同じスタジオです。さらには、『アド・アストラ サウンドトラック』のコーラスはLondon Voicesです。久石譲作品でいうと『Minima_Rhythm』収録の「The End of the World III.Beyond The World」や『Melodyphony』収録の「Orbis」のコーラスはLondon Voicesです。ご縁あります。……だから?!…なに?!…、えっと、しっかり名門を選びぬいて作品をのこしてきた、ということを言わせてください。

![]()

話はそれます。(怒)

映画『アド・アストラ』予告編 9月20日(金)公開 (約1分)

映画公開3ヶ月前の予告です。この時点でマックス・リヒターが音楽担当することはわかっていました。ベートーヴェン「月光」の旋律が聴こえてくる!しかもどんどん劇的に展開していってる! これマックス・リヒター??

……

……

ここから宇宙空間を彷徨うことになります。何光年も彼方に行ってしまって、簡単には戻ってこれなさそうでした。書いてたら、調べてたら、だんだん腹が立ってきて。積年の思い辛みに拍車がかかってしまいそうで。次回は、予告編音楽・トレイラー音楽にスポットを当てたい、そんな後編です。

マックス・リヒターが手がけた現時点で一番新しい映画『アド・アストラ』(2019)サウンドトラックです。ぜひゆっくり聴いてみてください。

それではまた。

reverb.

映画の内容は覚えていません。長かったなあという印象はあるかなあ。

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪

Posted on 2022/01/06

2022年4月9日、ホールアドバイザー秋山和慶企画「オーケストラで楽しむ映画音楽 XIII」コンサートが開催されます。久石譲ゲスト出演予定です。開演前に出演者によるプレトークも予定されています。 “Info. 2022/04/09 「オーケストラで楽しむ映画音楽 XIII」コンサート開催 久石譲ゲスト出演!!” の続きを読む

明けましておめでとうございます。

いつも久石譲ファンサイト 響きはじめの部屋をご覧いただき、まことにありがとうございます。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

久石譲さん寅年です!しかも五黄の寅にあたる星です! “Happy New Year 2022” の続きを読む