Posted on 2020/04/11

「もののけ姫」サントラ等 初のアナログ盤リリース決定!

大好評発売中の「風の谷のナウシカ」「天空の城ラピュタ」「となりのトトロ」「魔女の宅急便」「紅の豚」のLP盤に続き、「もののけ姫」のLP盤の発売が遂に決定! “Info. 2020/07/22 「もののけ姫」サントラ等 初のアナログ盤リリース決定!” の続きを読む

Posted on 2020/04/11

「もののけ姫」サントラ等 初のアナログ盤リリース決定!

大好評発売中の「風の谷のナウシカ」「天空の城ラピュタ」「となりのトトロ」「魔女の宅急便」「紅の豚」のLP盤に続き、「もののけ姫」のLP盤の発売が遂に決定! “Info. 2020/07/22 「もののけ姫」サントラ等 初のアナログ盤リリース決定!” の続きを読む

Posted on 2020/03/27

5月30日(土)・5月31日(日)に東京・日比谷公園で開催される<日比谷音楽祭 2020>が、第2弾出演者を発表。あわせて新型コロナウイルスの拡大防止対応に関する方針を決定した。

<日比谷音楽祭>は亀田誠治が実行委員長を務め、“フリーで誰もが参加できる、ボーダーレスな音楽祭”として開催されるイベント。 “Info. 2020/05/30,31 「日比谷音楽祭 2020」久石譲出演決定 【中止 4/9 Update!!】” の続きを読む

Posted on 2020/04/06

久石譲と麻衣によるライブ動画「いのちの名前」(映画『千と千尋の神隠し』より)が、公式SNSで動画公開されました。

新型コロナウィルスで自粛要請のつづく週末に、”stay at home”のメッセージとともに届けられました。

Posted on 2020/04/05

久石譲公式Youtubeチャンネルより、コンサート動画が公開されました。

2019年10月25日開催「久石譲 presents ミュージック・フューチャー Vol.6」コンサートより、「Philip Glass/Joe Hisaishi: Les Enfants Terribles」のライヴ映像です。 “Info. 2020/04/05 「Philip Glass/Joe Hisaishi: Les Enfants Terribles」from MF vol.6 コンサート動画公開” の続きを読む

Posted on 2020/03/25

久石譲、アレクサンドル・デスプラ、ソルレイの特別鼎談――川端康成生誕120周年記念オペラ『サイレンス』日本初演を記念して

ボーダーレス室内オペラ川端康成生誕120周年記念作品

『サイレンス』日本初演を記念して

川端康成の短編『無言』を原作に用い、フランスを代表する映画音楽作曲家アレクサンドル・デスプラが、公私にわたるパートナーでもあるソルレイ(ドミニク・ルモニエ)と共に作り上げたオペラ『サイレンス』。1月25日の神奈川県立音楽堂での上演には、デスプラの14年来の友人であり、彼の音楽を高く評価している作曲家・久石譲も駆けつけた。終演後の興奮も冷めやらぬまま、デスプラ、ソルレイ、久石が熱く語り合った鼎談をお届けする。 “Info. 2020/03/25 久石譲、アレクサンドル・デスプラ、ソルレイの特別鼎談 (Web Mikikiより)” の続きを読む

Posted on 2020/03/24

ふらいすとーんです。

久石譲と”HOPE”

2016年フィギュアスケート羽生結弦選手がFS楽曲として使用し「Hope&Legacy」と名づけられた曲。久石譲「View of Silence」「Asian Dream Song」ふたつの楽曲を組み合わせた曲は、過去の名曲を新しい作品として蘇らせた印象的なトピックです。

このあたりのことはまとめていますので、ゆっくりじっくり紐解いてみてください。

![]()

久石譲ともうひとつの”HOPE”

今回のお話はこちらです。

もうひとつの”HOPE”ってどの曲?

”HOPE”その象徴的な時代は?

「Two of Us」コンサートプログラムのわけ?

この大きく3つのことを、時代の流れにそって見ていきたいと思います。

映画『水の旅人 侍KIDS』(1993)

1990年代初頭、久石譲は音楽制作の拠点をロンドンにおいていました。この時期いくつかのオリジナルアルバムと映画サウンドトラックが制作されています。そのなかのひとつに、映画『水の旅人 侍KIDS』の音楽があります。

映画のメインテーマをロンドン交響楽団でやりたい、という久石譲の希望を実現させたのは、アビー・ロード・スタジオのチーフエンジニア、マイク・ジャレット氏です。オーケストラの手配からレコーディングのスケジュールまで。用意したのは85人編成、三管編成に6ホルン、50名のストリングスという大編成オーケストラでした。レコーディングも立ち会い機材やマイクを調整しと、当時の久石譲には欠かせない存在であり、強い絆と信頼で結ばれたパートナーです。

当時、こんなに大きな編成はコンサート用でも書いたことがなかった、という久石譲は、ロンドンに持ってきていた資料も少なく、現地でマーラーの交響曲第5番のスコアを買った。それを教科書として(音楽を真似するという意味ではなく)スコアから学びながら、図書館に通いながら書きあげたのが映画メインテーマ曲です。

ところが、1993年6月23日、マイク氏は37歳の若さで突然病気に襲われて亡くなってしまいます。一緒に制作を進めていた矢先の出来事です。アビーロードでのミックスダウンが終わったときマイク氏はこう言ったそうです。「これはハリウッドにも負けないグレートな音楽だよ」。彼の最後の仕事となったのが、久石譲とのこの映画音楽制作でした。

『水の旅人 侍KIDS オリジナル・サウンドトラック』CDライナーノーツのクレジットには、こう刻まれています。

Produced by JOE HISAISHI

All Songs composed and arranged by JOE HISAISHI

Recorded and Mixed by

MIKE JARRATT (for Abbey Road Studios)

Steve “Barney” Chase (for THE TOWNHOUSE)

SUMINOBU HAMADA (for Wonder Station)

TORU OKITSU (for Wonde Station)

Recorded and Mixed at

Abbey Road Studios , Air Studios , Lyndhurst Hall , Wonder Station

Avaco Creative Studios , Kawaguchiko Studio

Performed by

London Symphony Orchestra [1,7,16]

Dedicated to memory of MIKE JARRATT

そして、映画エンドロール、最後に大林宣彦監督のクレジットが流れるその前に、CDと同じ追悼クレジットがしっかりと刻まれています。

![]()

オリジナルアルバム『地上の楽園』(1994)

CDライナーノーツには、物語風のエピソードが記されています。

そのなかに、

”例えば「HOPE」あのビル・ネイソンが詞を書いて歌ってもいるよ。すごくいい仕上がりだ。きっと君も気に入るはずだ。もともと「HOPE」は19世紀のイギリスの画家ワッツが描いたものなんだけど、地球に座った目の不自由な天女がすべての弦が切れている堅琴に耳を寄せている。でもよく見ると細く薄い弦が一本だけ残っていて、その天女はその一本の弦で音楽を奏でるために、そしてその音を聞くために耳を近づけている。ほとんど弦に顔をくっつけているそのひたむきな天女は、実は天女ではなく”HOPE”そのものの姿なんだって。いいだろう、だからほんとはその絵をこのアルバムのジャケットにしたかったんだよ。何故か無理だったけどね。”

(『地上の楽園』CDライナーノーツより 抜粋)

ここで登場するのがこの絵です。

「Hope」(1886)

GEORGE FREDERIC WATTS

Oil on canvas, 142.4×111.8cm

Tate Gallery (N 01640)

収録曲「HOPE」についてもこう書かれています。

4. HOPE

その日、僕はテイトギャラリーにある「HOPE」の前に立った。1886年、WATTSが描いたそれはいつもと変わりなく僕を迎える。地球に座った目の不自由な天女「HOPE」が奏でる音楽を聞きたいと君はいった。

(『地上の楽園』CDライナーノーツより 抜粋)

絵と曲がつながりました。

この曲、実は「水の旅人 メインテーマ」と同じ曲なんです。

まったく曲調も雰囲気も違うので、またインスト曲とボーカル曲なので、突然そんなこと言われても、そうだったっけ? と半信半疑かもしれません。今から、Aメロ・Bメロ・サビ・間奏と、ふたつの曲を線でつながていきます。そう言われればそう聴こえてくるかも…。そんなレベルじゃありませんよ。ちゃんと同じ原石から分かれた、いわば二卵性双生児のようなふたつの曲。

ぜひ『地上の楽園』CD盤をひっぱり出してきてください。

「HOPE」

Aメロ(00:25~00:59)

Bメロ(01:00~01:20)

サビ(01:21~01:37)

間奏(02:45~03:18)

それぞれのパートが一致していきます。

「Water Traveller」(水の旅人 メインテーマ)

Aメロ(01:36~02:23)

Bメロ(02:24~02:50)

サビ(04:41~05:31)

間奏(05:49~06:34)

となります。

「Water Traveller」の印象的な主題(サビのようなもの)であり幾度登場する旋律(00:26~01:09)は、「HOPE」には使われていません。

「HOPE」のサビとなっている旋律は、「Water Traveller」の中間部パートにあたるという離れ業。さらには、「HOPE」間奏はコード進行もまったく違うので一致しにくいですが、シンセストリングスで鳴っている旋律が「Water Traveller」ではホルンの旋律、まったく同じです。

Joe Hisaishi – Water Traveller

from Joe Hisaishi Official YouTube

![]()

『長野パラリンピック支援アルバム HOPE』(1998)

CDライナーノーツには、このようなメッセージが記されています。

”長野パラリンピックは、アジアで初めて開催される冬季競技大会であり、20世紀最後の大会となります。大きな時代の変わり目の時、開会式は希望「HOPE」をテーマにしました。

そして、このテーマの出発点となったのが、フレデリック・ワッツの描いた一枚の絵「HOPE」です。今回このアルバムに参加して頂いたアーティストには、この絵を見てもらったイメージから新曲を作って頂いたり、演奏して頂いたりしています。”

(『長野パラリンピック支援アルバム HOPE』CDライナーノーツより 抜粋)

収録曲のなかに「HOPE」や「Water Traveller」は含まれていませんが、1990年代の久石譲音楽活動において、ひとつのテーマとなっていたのが”HOPE”であることがわかります。大会テーマ曲「旅立ちの時 ~Asian Dream Song~ / 宮沢和史 with 久石譲」はこのアルバムに収録されています。

「HOPE & LEGACY 希望と遺産」

長野パラリンピックの開会式は「Hope 希望」をテーマに、閉会式は「Hope & Legacy 希望と遺産」をテーマに行われました。久石さんは式典の総合プロデューサーを務めていました。開会式フィナーレでは、盛大な演出のもと「旅立ちの時 ~Asian Dream Song~」が披露されています。

![]()

『Melodyphony メロディフォニー ~Best of JOE HISAISHI〜』(2010)

2009~2010年、久石譲は音楽活動の両軸である作家性と大衆性の集大成となる、それぞれふたつのアルバムを完成させます。『Minima_Rhythm』(2009)と『Melodyphony』(2010)です。

『Minima_Rhythm』のエピソードでは、こう語っています。

-アビー・ロード・スタジオへの想い

久石:

僕がロンドンに住んでいた頃、アビー・ロード・スタジオにマイク・ジャレットというとても親しいチーフエンジニアがいたんです。一緒にレコーディングをすることも多く、本当に信頼の置ける人物だったのですが、惜しいことに若くしてガンで亡くなってしまった。彼の最後のセッションが僕との仕事で、ロンドン交響楽団演奏による『水の旅人』のメイン・テーマのレコーディングだったんです。そのときはエアー・スタジオのリンドハース・ホールで録ったんですが。そしてマイクは亡くなり、僕はロンドンを引き払った。そのあたりのことは『パラダイス・ロスト』という本にかなり詳しく書いています。その後、ロンドンでのレコーディングは何度もしたんだけど、アビー・ロード・スタジオでのレコーディングは避けた。ちょっと行くのがきつかった……。

数年前、『ハウルの動く城』のとき、チェコ・フィルハーモニー交響楽団でレコーディングしたものを、アビー・ロード・スタジオでサイモン・ローズとMixしたんです。それが久しぶりでしたね。そのとき、このスタジオに戻ってきたなぁという感慨があって、スタジオの隅、地下のレストラン、どこもマイクの遺していった匂いのようなものが感じられた。イギリス人独特のユーモアや品の良さ、クリエイティブな匂いとでもいうのかな。

そして今回、僕としては最も大切なレコーディングになるので、それはアビー・ロード・スタジオ、そしてロンドン交響楽団しか考えられなかったのです。マイクの亡き後も、アビー・ロード・スタジオでは伝統がきちんと引き継がれています。マイクのアシスタントだったサイモンは、今はジョン・ウィリアムズ等を録る一流のエンジニアになっているし、今回のエンジニアのピーター・コビンは、マイクの抜けた穴を埋めるべく、オーストラリアのEMIからスカウトされた。高い水準を維持するために。

(Blog. 久石譲「Orchetra Concert 2009 Minima_Rhythm tour」コンサート・パンフレットより 抜粋)

そして、『Melodyphony』では、

”ロンドン交響楽団とは、15年くらい前に、「水の旅人 -侍KIDS」という映画のテーマ音楽を録ったんですね。また昨年には、前作となる「ミニマリズム」の録音も行いました。日本以外で音楽を表現できる場として、ロンドンでの活動がまた復活したというのがうれしいですね。

私には、大きな夢が2つありました。一つは、芸術家としての自分が追い求める、ミニマル・ミュージックをテーマとしたアルバムを完成させること。この目標は、昨年の時点で「ミニマリズム」というアルバムを完成させることで実現しました。ただそれだけではなくてもう一つ、これもやはり自分が長年続けてきた映画音楽やテレビ・ドラマのサウンド・トラックに代表されるメロディアスな音楽を、オーケストラを使って録りたいと去年からずっと思っていたんですよ。つまり、作家としての自分と、メロディー・メーカーとしての自分の両方を生かしたいというか。去年の「ミニマリズム」の録音時に書いていたノートを引っくり返してみると、両方の種類の音楽についてのメモを残しているんですね。年が明けて考えてみて、やはりこれは両方あってこそ自分の姿ではないか、と強く思うようになって。「ミニマリズム」と「メロディフォニー」の2つを持って、自分をすべて表現できるという気持ちです。”

(Blog. 久石譲 「ミニマリズム」「メロディフォニー」 Webインタビュー内容 より抜粋)

あえて距離をとっていたアビー・ロード・スタジオへの想い、自身の大切な作品となる『Minima_Rhythm』と『Melodyphony』を、ふたたびイギリスへ行き、ロンドン交響楽団で録音したかったという強い想いが伝わってくるエピソードです。

宮崎駿監督作品、北野武監督作品をはじめ、多彩で人気のあるメロディたちがたくさんあるなか、「Water Traveller(水の旅人 メインテーマ)」がしっかり選ばれ、15年前と同じロンドン交響楽団によって『Melodyphony』に収録されたこと。

『Melodyphony』から10年後の2020年、久石譲が世界に向けてリリースしたベストアルバム『Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi』にも収録されている「Water Traveller」。久石譲ファンにとっても人気のある曲、コンサートでもたびたび演奏される曲、そして久石譲にとっても特別な一曲なのかもしれませんね。

![]()

【Hope】for Piano and Strings

View of Silence

Two of Us

Asian Dream Song

「久石譲 ジルベスターコンサート 2016」のプログラムでサプライズの演目です。久石譲ピアノと弦楽合奏による3つの楽曲からなるコーナー。冒頭で紹介したフィギュアスケート羽生結弦選手の「Hope&Legacy」が世界中に感動をあたえた年、その同じ年の大晦日に披露された息を吹き返した名曲たち、象徴的な出来事でした。

久石譲のコメントには、

”弾き振り(ピアノを弾きながら指揮もする)に初挑戦します。そのためこのコーナーはすべて新しくオーケストレーションし直しました。

その弾き振りの「HOPE」というコーナータイトルは長野パラリンピックのときに作った応援アルバムのタイトルからとりました。折しもフィギュアスケートの羽生結弦さんが今年の演目で採用している楽曲が2曲含まれます、お楽しみに。”

(Blog. 「久石譲 ジルベスターコンサート 2016」 コンサート・レポート より抜粋)

ふむふむ。よくわかります。それじゃ、「View of Silence」と「Asian Dream Song」にはさまれた「Two of Us」、どうしてこの曲が選ばれたんだろう? それを紐解くヒントもまた、”HOPE”というテーマにあり、マイク・ジャレット氏との共同作業のなかにありそうです。1990年代前半のディスコグラフィーから、クレジットでわかっているものをピックアップします。

1991.2.22

I am

Recorded at:

Abbey Road Studio London

Taihei Recording Studio Tokyo

Music Inn Yamanakako Studio Yamanashi

Wonder Station Tokyo

1992.2.12

My Lost City

Recorded at Abbey Road Studio, London etc

Recording Engineer:Mike Jarratt (Abbey Road Studio)

1992.9.9

Symphonic Best Selection

Recording & Mixing Engineer:Mike Jarratt (Abbey Road Studio)

Mixed at Wonder Station, Tokyo

「完全決定ではないんですが、このライヴをやった時には、一応ライヴ盤も作ってみようという発想はあったんです。ただああいうクラシックの形態だと後で手直しがきかないんですよ。ですから、上がったもののクオリティによって出すか出さないかを最終的に決めようというスタンスはとってたんです。ただ、録るということに対する最大限の努力としてアビー・ロード・スタジオのチーフ・エンジニアのマイク・ジャレットを呼んだりとか、サウンドのクオリティが高いものになるよう万全は期したつもりです。」

(Blog. 「キーボード・マガジン 1992年10月号」「Symphonic Best Selection」久石譲インタビュー内容 より抜粋)

1993.6.9

Sonatine ソナチネ

Mastered at Abbey Road Studios

1993.8.4

水の旅人 -侍KIDS- オリジナル・サウンドトラック

Recorded and Mixed by

MIKE JARRATT (for Abbey Road Studios)

Steve “Barney” Chase (for THE TOWNHOUSE)

SUMINOBU HAMADA (for Wonder Station)

TORU OKITSU (for Wonde Station)

Recorded and Mixed at

Abbey Road Studios , Air Studios , Lyndhurst Hall , Wonder Station

Avaco Creative Studios , Kawaguchiko Studio

1994.7.27

地上の楽園

Recorded at:

Townhouse Studio,London

Abbey Road Studio,London

Music Inn Yamanakako

Crescente Studio Tokyo

Wonder Station Tokyo

もう見えてきましたね。

今回、映画『水の旅人 侍KIDS』(1993)を起点に紹介してきましたが、アビー・ロード・スタジオでの録音は、すでに『I am』(1991)までさかのぼります。そして『My Lost City』(1992)では、マイク・ジャレット氏がクレジットされています。『Symphonic Best Selection』(1992)では、マイク氏を日本にまで呼び寄せるほどの信頼と絆、『水の旅人 侍KIDS』を経過して、氏の亡きあと『地上の楽園』(1994)までアビー・ロード・スタジオで音楽活動し、これを区切りにロンドンをあとにします。

「Two of Us」は『My Lost City』に収録されています。マイク・ジャレット氏と一緒に仕事をした1990年代前半、ここからひとつの楽曲を選びたかったのではないか。メロディの際立ったものからのセレクト、ファンのあいだでも長い間人気のある「Two of Us」が選ばれたのではないか。そして、1998年の長野パラリンピックからとったというコーナータイトル「HOPE」は、同時にロンドン音楽活動時代と重なる、いわば時代の足跡です。

もうひとつの”HOPE”ってどの曲?

”HOPE”その象徴的な時代は?

「Two of Us」コンサートプログラムのわけ?

それは、

こういったいくつもの点と点が、絡み合いながら、単純な一本の線になるのではなく、時代の足跡のように、幾重にも交錯しあいながら、結ばれていくようです。

久石譲のインタビューにもありましたが、この時代のことは書籍『パラダイス・ロスト』に詳しく書かれています。ただ絶版かもしれません。小説というかたちをとっていますが、そのなかにあるのは、ほぼノンフィクションです。これは物語なのかエッセイなのか、フィクションなのかノンフィクションなのか、不思議な余韻をのこす本です。おそらくは「小説」という体裁をとることでしか書けなかった、久石譲自身に深く切り込んだものだからかもしれません。

「水の旅人 侍KIDS」メインテーマにおける、他の久石譲楽曲と類似性をみない独創的で雄大な序曲のような大編成オーケストラ曲。コンサートリハーサルではまずこの曲をやるというほど、その鳴りのよしあしのベンチマークとなっています。またコンサートでも序盤にプログラミングされることも多いです。

「水の旅人 侍KIDS」メインテーマ=「HOPE」(地上の楽園)=「Water Traveller」=「HOPE」の象徴、と簡単な一直線で言うつもりはありません。たぶんそういうことでもありません。ただ、なにかしらつながっているんだという実感のようなものが伝わったなら、うれしいです。

Overtone.第3回 羽生結弦×久石譲 「Hope&Legacy」に想う(2017.1.20)の結びにこう記していました。

”実は「HOPE」には、もうひとつ久石さんエピソードがあります。ありますが、それはまた別の機会に。ちゃんと調べなおしたい、紐解きなおさないといけない。”

…だいぶん時間があいてしまいましたが、ようやく -完- となります。

それではまた。

reverb.

久石さんの公式音源から紹介できるのはうれしいかぎり♪

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪

Posted on 2020/03/24

久石譲率いるフューチャー・オーケストラ・クラシックスが第2弾コンサートを開催~新解釈のブラームス演奏に世界初演新作も

久石譲率いるフューチャー・オーケストラ・クラシックス(FOC)が2019年7月のVol.1に引き続き、2020年2月13日(木)にVol.2の演奏会をひらいた。FOCは、久石譲の呼びかけにより、2016年から長野市芸術館で活動を行っていたナガノ・チェンバー・オーケストラを母体として、国内外で活躍するトップクラスの演奏家たち(国内オケの首席奏者を数多く含む)が集って、2019年に創設されたオーケストラ。コンサートマスターは近藤薫。 “Info. 2020/03/24 久石譲率いるフューチャー・オーケストラ・クラシックスが第2弾コンサートを開催 (Web SPICEより)” の続きを読む

Posted on 2020/03/23

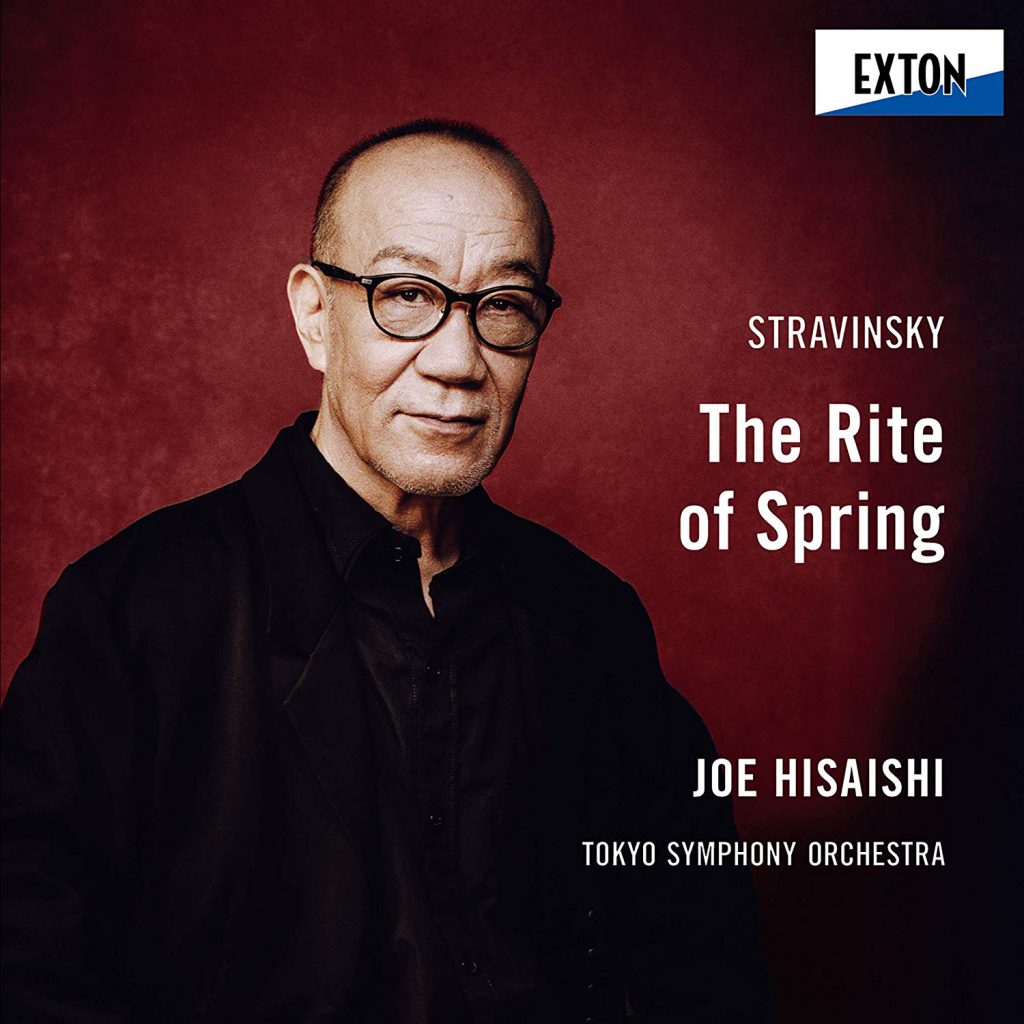

クラシック音楽誌「レコード芸術 2020年4月号 Vol.69 No.835」、新譜月報コーナーに『ストラヴィンスキー:バレエ音楽「春の祭典」/久石譲指揮、東京交響楽団』が掲載されました。特選盤、おめでとうございます!「モーストリー・クラシック」「ぶらあぼ」の評もまとめてご紹介します。

新譜月評

THE RECORD GEIJUTSU 特選盤

ストラヴィンスキー:バレエ《春の祭典》

久石譲指揮 東京交響楽団

推薦 藤田由之

久石譲が、2019年6月3日と4日にサントリーホールにおいて、東京交響楽団を指揮してストラヴィンスキーのバレエ音楽の一つの頂点ともいえる《春の祭典》をライヴで収録した。古い話で恐縮だが、1950年代から日本のプロのオーケストラ界とも関わってきた私は時代が変わったように実感している。

作曲家としての久石のキャリアからみれば《春の祭典》にしても、スコアを細部まで見て、とくに管楽器のバランスなどについても熟知しているような音楽家の一人であると考えているので、それだけの要求もできるし、オーケストラのメンバーも、限られた時間の中でも、ほとんどすべての指示に対応できるような水準にあるはずなので、久石としては予期した成果が得られたといってもよかったにちがいない。

近年のオーケストラやアンサンブルは、日本でも弦楽器群のすべてが充実してきているのは事実であるが、管楽器奏者もかなり水準を高めている。木管楽器の奏者ばかりでなく近年は金管楽器についても人材が増えてきているのは、吹奏楽の世界の充実と無関係ではないし、オーケストラのレパートリーにも、数多くの金管奏者が求められることがある。

そういえば、《春の祭典》では5管ずつの木管と、8本のホルン、トランペット5、トロンボーン3、テューバ2が記されているし。それにティンパニ2、打楽器群も加わる。

推薦 増田良介

クラシック音楽の指揮者としての活動をますます充実させる久石譲だが、この《春の祭典》もすばらしい。昨年6月のライヴ録音とのことだが、どうやら関係者のみを対象とした演奏会だったようなので、こうして一般発売されたことはありがたい。近年、優れた録音が相次いで登場した《春の祭典》だが、当盤はそれらにまったく劣っていないし、それらとは異なる魅力もちゃんとある。とはいえ、これは決して奇抜な解釈ではない。久石の目指したのは、作曲家の書いたリズムを正確に打ち出したり、複雑なからみあいの中でも必要な音が聞こえるようにバランスを整えたりすることで、《春の祭典》という作品の内包するいろいろな力を、余すところなく解放するということだったように思える。言葉にすればあたりまえに聞こえるかもしれない。しかし、連打される和音の圧倒的な迫力や、多数の楽器が咆哮する場面の鮮烈な色彩感などが、東京交響楽団の演奏能力を得て高い水準で実現されることで、この演奏は、どの細部を取っても「こういう《ハルサイ》が聴きたかった!」と思わせる演奏となっている。王道の、しかし非凡な《春の祭典》だ。ひとつ不満を言うなら、1枚に《春の祭典》1曲だけというのはもったいない。せっかくなら、普段あまりクラシックを聴かない、しかし久石譲の名前に惹かれて手に取った人が、なにか別の新しい世界に出会えるような曲をもう1曲入れてくれていたらさらに良かっただろう。

[録音評] 山ノ内正

すべての楽器が鮮明に聴こえてくるが、なかでも木管楽器の力強さと勢いが際立ち、エネルギーに満ちている。密度の高い音で各パートがぶつかるわりには全体の見通しは良好で、ソロ楽器の動きが埋もれてしまうことはない。パーカッションのエネルギーも強靭で衝撃が強いが、余分な音を残さないので連打でもリズムが緩まず、強い推進力を発揮する。残響は極端に長くはないが、特にSACDで聴くと空気の密度の高さが伝わり、トゥッティで大量の空気が瞬時に動くダイナミックな空気感を体感できる。

(「レコード芸術 2020年4月号 Vol.69 No.835」より)

その他、いくつかの媒体からもまとめてご紹介します。

エンターテインメント性を発揮し、耳当たりのよい演奏を実現

現代音楽の作曲家として出発した後、数々の映画音楽で才能を遺憾なく発揮した久石譲だが、近年は指揮者として目覚ましい活躍を行い、「ベートーヴェン交響曲全集」はきわめて高い評価を得ている。この「春の祭典」も好調を強く印象付けるもの。精緻なアンサンブルは長年、指揮にかかわってきた人を超える印象がある。そして、よい意味でのエンターテインメント性を発揮し、きわめて耳当たりのよい演奏を実現。東京交響楽団の充実も光る。

(「モーストリー・クラシック 2020年5月号 vol.276」より)

“ロックのような”ベートーヴェンの交響曲全集が好評を博している久石譲の東響との初録音。これもあらゆるフレーズが生命力を放ちながら躍動する快演だ。まずは既成概念に囚われずに構築された音のバランスが実に新鮮。ベートーヴェン同様にリズムの明確さも耳を奪い、中でも遅い場面における各リズムの明示が清新な感触をもたらしている。全体に速めのテンポでキビキビと運ばれ、特に快速部分はスピード感抜群だが、その中に流れるフレーズのしなやかさも見逃せない。東響もこまやかな好演。音楽的感興と生理的快感を併せ持つ新たな「春の祭典」の登場だ。

(「ぶらあぼ2020年4月号」より)

Posted on 2020/03/17

ふらいすとーんです。

ひとつ楽しく、実際に音楽を聴いてもらいながら(公式音源)、サウンドトラックの魅力をご紹介していきます。

映画『ファンタスティック・ビースト』は、映画『ハリー・ポッター』のスピンオフシリーズで第2作まで公開されています。『ハリー・ポッター』はオリジナル・ミュージックをジョン・ウィリアムズが担当し、作品を追うごとに作曲家は交代していきました。『ファンタスティック・ビースト』は、『ハリー・ポッター』シリーズには携わっていないジェームズ・ニュートン・ハワードが、今のところパート1・パート2とどちらも音楽を担当しています。

音楽に魅了されてしまったのは、まったくの逆順番でした。あるとき、『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』(第2作目)のサウンドトラックを聴いて、こんなにいい音楽だったっけ!?と驚いたのがそのはじまり。それから、映画をあらためて見返し…これはスルーしちゃうよなあ…。くまなく映画を観ながらサウンドトラック音源と照らし合わせ、『ファンタスティックビーストと魔法使いの旅』(第1作目)のサウンドトラックを聴き、映画も見返し。そう、映画の楽しみ方としては逆回転しています。

なぜスルーしてしまったのか?

こんなにも丁寧に書かれた魅力的な音楽なのに、本当にサウンドトラックだけを聴いていても楽しい、映画では全然聴こえてこないからです。効果音 〉台詞 〉音楽 な音響バランスになっているのはこの作品に限ったことではないことですが、それにしても音楽が小さい。効果音と音楽のきっかけって同じところが多いですよね。音楽が盛り上がってきてバーンと鳴るようにつくっているのに、効果音もその瞬間一緒にババーン!と鳴ってしまう。音楽を残念にしてしまっている効果音の使い方が多い。

映画時間134分で、サウンドトラックは77分、実際に映画ではずうううっと音楽はなにかしら鳴っていて、誇張でもなく音楽がないのは上映時間のなか合算で約15分間くらいだと思います。そうなってくると、そうなんです、サウンドトラック未収録の楽曲たちもたくさんある。僕は、映画を観ながら、タイムキーパーでここからここまでの音楽はサウンドトラックに収録されていない、なんていうのも全てメモしながら把握していきました。暇ですね。サウンドトラック収録曲が繰り返し使われているものもあるにせよ、ざっと30分くらい(約10~15曲?)はCD未収録です。それでも、サウンドトラックはぎりぎりいっぱいの77分収録してくれたということもわかってきます。でも…、2枚組で完全収録してほしかったなあと、ファンなら思ってしまうほどのクオリティーです。

![]()

まずは全体からみていきます。

JAMES NEWTON HOWARD

ハリウッド映画音楽作曲家として有名です。ウィキペディアなど見ると、知っている観たことある映画がたくさんラインナップされています。ただ、僕のイメージでは、そんなに印象に残りやすい音楽の書き方をしない作曲家だったので、映画鑑賞時も耳のチェック・アンテナが開いていなかったのかもしれません。どちらかというと、旋律線が強くない、旋律の押し出しも弱い感じで、無個性な作風もある。そんなジェームズ・ニュートン・ハワードが、この作品では!

ぜいたくな音楽録音

フルオーケストラは、最大時約100名近い編成での録音で、合唱はLONDON VOICESが約40名、Boy’s Choirが約15名となっています。オーケストレーションに6人の名前が挙がっています。ハリウッド映画音楽収録ではおなじみのアビー・ロード・スタジオでの録音は9日間にも及んだそうです。かなり異例な日数ですが、これだけ曲数多く約2時間分の録音ともなればうなずけます。くわえて、オーケストラと合唱が別録りだったのかもしれません。オーケストラを収録したあとにコーラスを収録というスケジュールだったのかもしれません。そのほか、フィドル、ヴィオラ・ダ・ガンバ、バロック・チェロといった民族色を出すための楽器も起用されています。

唐突な共通点をひとつ。久石譲作品『Minima_Rhythm ミニマリズム』(2009)は、アビー・ロード・スタジオ録音で、ロンドン・ヴォイシズも起用した渾身のオリジナル・アルバムです。

オーケストラ+コーラスの絶妙な融合

ほぼ全曲でコーラスが編成されています。これが不思議とひとつの融合体になっているんです。一般的には、オーケストラとコーラスが対峙する音空間が作り上げられ、ある一定の存在感をもって拮抗したり緊張感をもたせたりすると思います。この作品では、コーラスはひとつの楽器のパートとして、極端にいうと弦楽器と同じようなパート役割になっているように思います。

ヴァイオリン=ソプラノ(弦楽器=合唱)、ヴィオラ=アルト、チェロ=テノール、コントラバス=バスというように。あるときは女声のみ(ソプラノ、アルト)、あるとには男声のみ(テノール、チェロ)というように。コーラスです!というひとかたまりよりも、必要な音域を必要な旋律で散りばめている、そんな印象をうけます。

そしてミックス作業のなかで、かなりオーケストラとコーラスの音像を近づけている、分離しないような音質に調整しているように思います。オーケストラはその分切れ味鋭いソリッドさを犠牲にしていますが(たとえば弦楽器の弓を鋭くひいた時の音質、たとえば管楽器のパーンと耳をつんざくような鋭く破裂する音質)、まるでヤスリを丁寧にかけるように、ツヤのかかったまろやかな音像にしている。コーラスもまた、肉声さを消した神秘的で幻想的なヴォイスへと、ときおりシンセサイザーのヴォイス音源(たとえばフェアライトのような)と錯覚するほど、透明感を重視した音像になってます。そうやって、オーケストラとコーラスが統一感をもって融合体が作り上げられている、ように思います。また、コーラスはときにソプラノ独唱のような使い方もあり、かなり巧みに”声パート”を使い分けています。

ひとつの交響作品のよう

まるでひとつの大きな交響作品のようです。それはマーラーの巨大で長編な交響曲のようでもあり、ワーグナーの壮大で幾重のライトモチーフいきかう楽劇のようでもあります。

オーケストラ+コーラスによる音楽づくりは書いたとおりです。管弦楽の緩急や緻密さといったダイナミズムもすばらしく、効果音を多少減らしたり小さくしても遜色ないほど、作りこまれています(もったいない)。作曲家と6人のオーケストレーションという役割分担もあるのかもしれませんが、その比重はわかりません。というのも、第1作目においても作曲家と8人のオーケストレーションという役割分担になっているからです。これをふまえても、第1作目の音楽がいくぶんざっくりで単純なオーケストレーションに聴こえてしまうほど、第2作目の完成度はずば抜けて高いです。

モチーフくすぐる

印象的な主題旋律がたくさん登場します。第1作目から引き継がれたモチーフ(以後、主題旋律・メロディ・主要テーマ・音型と同義)もありますが、おそらくそれは半分くらい。明るめなファンタジーになっていた第1作目は音楽も同じく、ユーモラスでチャーミング、冒険活劇的なスリリングな楽想にワクワク感が統一されていました。映画『ハリー・ポッター』がシリーズを追うごとに作品も音楽もダークになっていったように、映画『ファンタスティック・ビースト』も今ある2作品を並べてもその音楽カラーは鮮明なコントラストです。ダークな趣の好む好まざるはあれ、音楽的な密度とその充実は必聴です。

しかも、同じ作曲家が手がけている。前作で提示した主題をあらゆる角度から検証し、発展させることができる機会というのはシリーズ作品ならではです。物語の進む方向にあわせて、自由な可能性を秘めた変奏。それを可能にするのは強烈な個性をもったメロディたちと、新たな翼をさずけた作曲家の手腕です。

アレンジ違いではない

一般的に映画音楽には、メインテーマという曲があって、サウンドトラックにはいくつかの曲でそのアレンジ違いが収録されていたりします。でもこの作品では、その表現は適していません。メインテーマ(A)が違う曲想になって(A’)一曲ごとに収録されているわけではない。主要モチーフ[A][B][C]があったとして、[A]+[B]という一曲があったり、[A’]+[C”]という曲があったり。複数の楽曲にいくつものモチーフが自由自在に行き交っているので、しかもバリエーション(変奏)で、くまなく掌握するのはひと苦労です。そのぶん、CD盤一枚をとおして聴き飽きないというのが大きな魅力になっています。【ひとつの交響作品のよう】と記したのは、そういった意味も込めています。これから、いくつかの曲を紹介していきますが、モチーフごとにまとめたので、「あれ?さっきもこの曲あったよね」というのがあるかもしれません。一曲のなかに複数のモチーフがあるから、またがっているんです。

おもうに、クラシック音楽の「第一主題・第二主題があって、提示して展開して、また再現して」って、同じようなことですよね。いや、同じといっては語弊があるにしても、このさらに高度な音楽建築物ということですよね。映画音楽は、わざとこっそりモチーフを隠したりする必要もないので、よりシンプルにモフーチやメロディが展開している様子を、楽しんだり探したりしやすいのも大きな、そしてわかりやすい魅力です。

その他

まとめられないことを箇条書き。

曲の立ち消え方がとてもなめらかです。すううっとスムーズに消えていく楽曲が多い。ぶつ切り感もないし、曲の展開途中で終わったなという印象もない。その効果もあって、一枚をとおして交響作品や組曲を聴いているよう。これはオーケストレーション+エンジニア技術の手腕だと思います。

映画ではサントラ収録とは異なる切り貼りがされた曲も多いです。くり返しのあるなしというよりは、パートのくっつけ方が違う。わかりやすくいうと、[E][F][G]という曲パートがあったっとして、サントラのほうにはTrack.5に[E][G]、Track.6[F]というように。これまた、モチーフで攻めた音楽づくりだからこそできる技なのかもしれません。

映画エンドロールは約8分。ここに主要テーマ曲たちがふたたび流れるというのは一般的です。5~6曲分くらいあったのかな、そのなかにサントラ未収録の楽曲もあったりします。エンドロールで流すくらい大切な曲なんだったら…もごもご。

サントラ未収録の楽曲たちの多くは、本編中の通奏低音のような役割が多く、主要モチーフのバリエーションというよりは、メロディをもたないもの、アクセントとしてのもの、空気になじむようなもの、そういった種類の音楽が多いのも事実です。あと、少しだけ第1作目から持ち出した(録音は新たに)曲も使われています。

ここまで読んだきて、少しでも興味をもってもらえたならうれしいです。いや、引いてしまったかもしれませんね。僕も、久石さんが手がけた映画サウンドトラック以外で、ここまで掘りさげてしっかり書くことは珍しく、掘りさげたいほどにハマってしまった、そんな映画音楽です。

![]()

「ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生」オリジナル・サウンドトラック

Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald – Original Motion Picture Soundtrack

1.セストラル・チェイス The Thestral Chase (08:04)

2.ニュートとリタ Newt And Leta (02:32)

3.ダンブルドア Dumbledore (02:11)

4.ケルピー The Kelpie (01:32)

5.ニュートとジェイコブ、パリへ Newt And Jacob Pack For Paris (02:27)

6.ナギニ Nagini (04:15)

7.ティナの足あと Newt Tracks Tina (02:27)

8.ティナを探すクイニー Queenie Searches For Jacob (01:35)

9.アーマとオブスキュラス Irma And The Obscurus (02:56)

10.血の誓い Blood Pact (02:29)

11.ズーウーの捕獲 Capturing The Zouwu (01:33)

12.ホグワーツへの旅 Traveling To Hogwarts (01:06)

13.リタの回想 Leta’s Flashback (04:40)

14.サラマンダーの目 Salamander Eyes (02:38)

15.マタゴ Matagots (02:15)

16.君の物語はわたしたちの物語 Your Story Is Our Story (03:21)

17.リタの告白 Leta’s Confession (05:14)

18.戦争のイメージ Vision Of War (03:49)

19.広められていくことば Spread The Word (04:01)

20.杖を地に刺して Wands Into The Earth (04:04)

21.君の名は… Restoring Your Name (06:20)

22.ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald (02:40)

23.ダンブルドアのテーマ(ピアノ・ソロ)Dumbledore’s Theme (Solo Piano) (01:27)

24.ファンタスティック・ビーストのテーマ(ピアノ・ソロ)Fantastic Beasts Theme (Solo Piano) (01:37)

25.リタのテーマ(ピアノ・ソロ)Leta’s Theme (Solo Piano) (02:04)

Music by James Newton Howard

Track 1 contains “Hedwig’s Theme” Written by John Williams

Recorded at ABBEY ROAD STUDIOS, LONDON

and more…

![]()

なかなか、文章だけじゃなく音楽も一緒に「ここがね!」といえる機会は少ないですね。ぜひ、公式音源と一緒に純粋に楽しみながら耳でもふれてみてください。全25曲紹介はさすがに思い入れが強すぎるので、主要テーマ曲を中心に、モチーフの変幻を楽しんでいきます。

1.セストラル・チェイス The Thestral Chase (08:04)

from WaterTower Music YouTube

映画プロローグから本格的です。一気にこの作品の世界観に引き込まれ、さらには前作とは異なる作品カラーを音楽でも強烈に打ち出しています。楽しいファンタジーだけではない、より緊張感をもったその世界へと。チェレスタによる「ヘドウィグのテーマ」(ハリー・ポッター テーマ曲/ジョン・ウィリアムズ)が、魔法世界のスピンオフシリーズであることを伝え(00:07~)、そこからはコーラス、弦楽器、電子音が絡み合いながらひんやりとした空気で「ファンタスティック・ビースト」の世界へ。導入部として申し分ないほど、土台からしっかりと緊張感を高めていきます。とにかくコーラスの使い方が巧みですね(04:55~)、発声の特徴を活かしたり、グリッサンドして息の長い不協和音を響かせたり、音域の高低差も明確に使い分けています。そして、この作品の象徴的なモチーフのひとつが登場して(07:13~)映画はここでドーンとタイトルバックです。3拍子のリズムで流れているこの最小音型、巧みなシンコペーションで拍子感覚を狂わせます(07:13~07:15の音型)。まるで魔法をかけるようなモチーフ。好奇心と躍動感をもった最小音型は、ハーモニーを変えながら7回ほど繰り返される。たったそれだけのことなんですけど(07:13~07:31)、オーケストラも重厚にピークを迎え、コーラスもひけをとらない体積をもっていながら、モチーフが後半音程が下がるときには、コーラスは高音域のみになっていて、抜けていく広がりがあります。

全体のところで記した、【オーケストラ+コーラスの融合体】や【管弦楽の緩急さ緻密さのダイナミズム】など、この一曲だけで凝縮して伝えれるほどです。

![]()

さて、このサウンドトラックには最後に3つのピアノソロが収録されています。どれも主要テーマ曲のピアノヴァージョンです。映画ではサウンドトラックに収録されたかたち(ピアノソロ)では流れていないと思います。ピアノの後ろにオーケストラをからめていたりなど。ボーナス・トラック的に収録されている3曲だと思います。

ここでひとつ、これをピアノスケッチとみたてて(一種のデモ音源のような)、チャーミングできれいなメロディたちが、管弦楽にどのようにドレスアップされたか、という見方をしていきたいと思います。

ピアノソロ1曲目

24.ファンタスティック・ビーストのテーマ(ピアノ・ソロ)Fantastic Beasts Theme (Solo Piano) (01:37)

ピアノソロで聴くと、ちょっと悲しげで、切なげで、神秘的なメロディです。

第1作目から登場しているモチーフで…

「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」

Fantastic Beasts and Where to Find Them OST 25 – End Titles Pt. 2

クラリネットとコーラスがユーモラスな味わいでチャーミングな香りをまとい、ファンタジーらしい不思議さと好奇心湧きあがる曲想です(00:00~)。そんなメロディは、いっぱいいっぱいに引きのばされ、壮大に広がり解き放たれます(00:42~)。こんな変化だけでもワクワクしてしまいます。このモチーフ、第1作映画およびサウンドトラック盤には、バリエーションで複数回登場します。ジャズ・コンボ風軽快なヴァージョンも登場しますが、第1作の本編で必要な雰囲気をもったシーンがあるからです。

注目なのは、第1作目では2,3番手な扱いになっていたこのモチーフ。第2作目では登場回数1番手にまで躍り出ていいることです。

第2作目では…

12.ホグワーツへの旅 Traveling To Hogwarts (01:06)

こんな感じです。第1作目からの管弦楽の緻密さもよくわかりますね。前半はホルンなどで力強く、後半はチェレスタや弦楽器でチャーミングに奏されています。

17.リタの告白 Leta’s Confession (05:14)

これまたシリアスで雰囲気が違いますね(00:20~01:07)。耳にのこりやすいキャッチーで印象的な旋律だからこそ、その変化した姿も個性的です。

20.杖を地に刺して Wands Into The Earth (04:04)

映画のクライマックスにさしかかっています、かなりの迫力です。低音が一段一段どっしりと踏み登りながら2回モチーフをくり返します(03:41~03:51)。転調する効果も抜群で、高揚感いっぱいです。

ほかにもこの楽曲では冒頭からコーラスのひんやりとした空気でじわじわと迫ってきます。そして、金管楽器の旋律が交錯しベルが打ち鳴らされる(02:10~)約30秒間は、久石譲ファンならグッとくるツボなポイントだと思います。そこから先は(02:41~)これぞハリウッド映画音楽。”運命”や”宿命”といったキーワードの似合うダイナミックな音楽です。管弦楽は重厚に下から上へ上がってくる音型をくり返し、高音コーラスは上から下に降りてくる音型をくり返しながら(02:41~02:49の音型)、曲は展開していき、ひとつのメロディが湧きあがってきます(03:25~)。神聖で壮絶な戦いです!

そして先に書いた、あのモチーフがやってきます(03:41~03:51)。ニクイ!

この「ファンタスティック・ビーストのテーマ」という名前をもったモチーフは、ほかにもTrack5(01:46~02:28)、Track6ではワルツ(03:24~03:45)、Track21(03:56~04:20)などでも登場します。ぜひ見つけてみてください。いろいろ聴き比べてみるだけで楽しいです。

![]()

ピアノソロ2曲目

23.ダンブルドアのテーマ(ピアノ・ソロ)Dumbledore’s Theme (Solo Piano) (01:27)

ダンブルドアといえば、そう『ハリー・ポッター』シリーズの校長先生です。

3.ダンブルドア Dumbledore (02:11)

風をうけたような大きなオーケストレーションでこのモチーフは展開します(00:48~)。ほかにも、Track21(03:27~03:54)では、ひかえめでそよ風のような心地よさの曲想を聴くことができます。

![]()

ピアノソロ3曲目

25.リタのテーマ(ピアノ・ソロ)Leta’s Theme (Solo Piano) (02:04)

なんとも物憂げな、これはリタという主要登場人物のモチーフです。

13.リタの回想 Leta’s Flashback (04:40)

こちらでは、ピアノソロ曲の前半部分が、

17.リタの告白 Leta’s Confession (05:14)

こちらでは、ピアノソロ曲の後半部分が使われています。

ピアノソロ楽曲あるおけがで、これら2つの曲が、もともとひとつのテーマ曲からの枝分かれなことがわかります。とりわけTrack17は、曲タイトルに”リタ”というキーワードがなければ見過ごしてしまったかもしれません。ひとつの曲からAパート・Bパートという素材を小分けにして、本編でそれぞれに巧みに料理・デコレーションして一品化している好例です。

ピアノソロ3曲について

いずれの曲も作品の世界観を表現したものであったり、主要登場人物のテーマ曲だったり。ダンブルドアもリタも、第3作目以降もきっと登場しカギを握っている中心人物たちです。ということは、同じくこれらの曲も再登場するでしょう。ピアノスケッチとあえて書いたのは、この原型をもとに、第2作目では上のような曲になった。そして今後シリーズ、物語が展開していくなかでどう変化していくのか? 明るく、暗く、楽しげに、悲しげに、いろいろな変奏がこれからさらに聴けていく。場面に添った楽曲へと昇華されていく。そのときまで、この原石(ピアノソロ)を聴きながら、イメージを膨らませてみてくださいね、楽しみに待っていてくださいね。そんな意図もあるような気がしてきます。

![]()

6.ナギニ Nagini (04:15)

短調で奏されるモチーフ(02:42~03:00)は、

7.ティナの足あと Newt Tracks Tina (02:27)

長調になったりもします(01:56~02:11)。同じように転調もする箇所をコントラスト選びましたが、メロディは少し前から展開しています(01:27~)。

14.サラマンダーの目 Salamander Eyes (02:38)

ピアノを基調とした曲想もあります(前半)。

もともとこのモチーフは第1作目で登場していました。

親友(A Close Friend)

コーラスの伸びやかな旋律になっています。

Relieve Him Of His Wand / Newt Releases The Thunderbird / Jacob’s Farewell

こちらは、まるで翼を広げて飛んでいるような曲想です(05:10~07:54)。

このモチーフを紹介したのは、このようにシリーズをまたいでいるだけでなく、第2作目のなかだけでも、短調になったり長調になったり、モチーフが随所に多彩な手法で散りばめられているおもしろさです。

![]()

9.アーマとオブスキュラス Irma And The Obscurus (02:56)

ここでもコーラスのグリッサンドが効果的です(01:24~01:34)。さらにクラシックのレクイエムばりの荘厳な緊張感へとつづいていきます。

唐突な共通点をひとつ。久石譲「Symphonic Poem NAUSICAÄ 2015 交響詩 風の谷のナウシカ」(『The End of The World』CD収録)の「甦る巨神兵」パートでも緊張感と不穏感に満ちたコーラスのグリッサンドを聴くことができます。

19.広められていくことば Spread The Word (04:01)

この曲でも象徴的、オーケストラとコーラスのピークです。つまるところ、西洋文化って行き着くさきは”運命”とか”宿命”とか、善とか悪とか、そういった宗教にかえっていくのかなと思います。クラシックのレクイエムのようなと先に書いたのも、結局は音楽もその方向へと必然的に向かっていく。たとえば、レクイエムの”怒りの日”のような。

さて、この一曲だけでも、久石譲ファンくすぐる音楽です。冒頭からハープ、弦、打楽器による最小音型がくり返されます(00:00~)。そして曲は、大きなメロディが厚みを増しながらくり返されるなか、弦楽器の刻むリズミックな旋律は微細にたしかな緊張感をもって変化していきます(02:32~)。執拗にくり返される大きなメロディも時間の進みとともに、パワーを集めるようにひとつの塊へと凝縮されていき、転調して最高潮をむかえる(03:30~)。

イメージ伝わりますように。

モーツァルト:レクイエム 怒りの日 (Requiem Dies irae)

![]()

おっと、忘れないで紹介しないと。

22.ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald (02:40)

映画のメインテーマです。この曲はエンドクレジットに流れたもの。出だしから弦の刻みにワクワクしますね。なんとも冒険活劇な一曲です。エレガントなオーケストレーション。この曲はシリーズを通したメインテーマではなく、第2作目で初めて登場した曲です。後半のメロディ(02:04~)は第1作目でも頻繁に登場したメロディのバリエーションです。そのモチーフは、Track11,15でも変幻して聴くことができます。またメインテーマはTrack5でも聴くことができます。『ハリー・ポッター』音楽とも堂々とわたり合えるほどの、ファンタジー音楽の結晶です。

チャイコフスキーのバレエ音楽のような雰囲気すらあります。そういえば、ディズニー実写版『くるみ割り人形と秘密の王国』(2018)の音楽を担当していたのは、このジェームズ・ニュートン・ハワード。そちらでは、チャイコフスキーのオリジナル音楽『くるみ割り人形』を映画用に脚色していたりだったような。いろいろなジャンルから吸収し、自身の得意技へと磨きをかけていった、のかな。すごい。

![]()

もう終わります。

全25曲中、15曲を紹介したようです。多かったですか? すいません。

久しぶりにやみつきになったサウンドトラックでした。ずうううっと『ファンタスティック・ビート』ばかり聴いていた時期があります。飽きない魅力はもちろん、体に記憶に染みこむほど聴かないとわからないことってありますよね。そうやって、あるときふと何かがつながったり、新しい発見ができたり。時間の蓄積でしか学べないことあるように。

本当は、紹介したもののほかに、あとモチーフが5~6つはあって、映画のなかをサントラのなかを縦横無尽に飛びかっています。でも、あまり言っても暑苦しいし、あまり言っても自信のないものもあるし。前のめりな衝動をこらえて、もうここまでにします。モチーフに関係なくおすすめしたい曲、ゾクゾクする曲たくさんあるので、ぜひサウンドトラックまるっと一枚聴いてみてください。

ディズニー映画は、アニメ・実写もちろんファンタジーです。でも、そのなかの音楽の役割はディズニー特有です。歌曲(主題歌や挿入歌)がしっかりと存在していること、本編でミュージカルのように使われていること(台詞+旋律のミュージカル調な曲)です。とりわけ、後者に求める傾向は、ディズニー以外のハリウッド映画においても近年強いように感じます。『ラ・ラ・ランド』『グレイテスト・ショーマン』しかりヒット作の多くにみることができます。

『ハリー・ポッター』シリーズや、今回の『ファンタスティック・ビースト』は、あくまでもスコアとしての映画音楽を主軸にしています。そこに、のめり込む楽しみがあったこともひとつ。西洋ファンタジー音楽の象徴的なものが詰め込まれているように思っています。

スタジオジブリ作品の多くを手がけてきた久石譲。日本発ファンタジーでどのような音楽を創造してきたのか。とりわけ、ヨーロッパを舞台とした宮崎駿監督作品を一旦よけたとしても、そこには『風の谷のナウシカ』『となりのトトロ』『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』『崖の上のポニョ』『風立ちぬ』。そして高畑勲監督作品『かぐや姫の物語』。東洋ファンタジー音楽の象徴的なものが、ふんだんに詰め込まれているように思えてきます。

たとえば。

『ファンタスティック・ビースト』の対決は西洋文化の”善と悪”であり、音楽も宗教音楽の荘厳さへと共鳴していく。一方で、『千と千尋の神隠し』の対決はどうたったか。善と悪の区別、ヒロインと悪役の対峙という明確な構図はありません。そしてカオナシが暴走する場面で流れる音楽「No Face」は、どんなものだったでしょうか? 『もののけ姫』の冒頭タタリ神が村を襲う場面で流れる音楽「タタリ神」は? おもしろいですね。

西洋と東洋のファンタジーを並べることで、重なりあってくるファンタジー音楽の共通点、あぶり出されてくるそれぞれの独自性。そんなことをひとつひとつかみしめることができたらと、魅力的な音楽にくすぐられながら。

ジェームズ・ニュートン・ハワードも久石譲も、マジカルな《音符使い》です。

それではまた。

reverb.

これからもいろいろなサントラを気ままにご紹介していけたら♪

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪

2020年3月15日 発刊

2001年の映画『千と千尋の神隠し』のために書かれたスコアを、久石譲自身がストーリーに沿った交響組曲として再構成。2018年のW.D.O.コンサートで世界初演した「Spirited Away Suite」のオリジナルスコアが公式スコアとして誕生。レンタルパート譜も全音で取り扱い。

(メーカー・インフォメーションより)

Spirited Away Suite(「千と千尋の神隠し」組曲)

「Spirited Away Suite」は、2001年の映画『千と千尋の神隠し』のために書き下ろしたスコアを、2018年のWorld Dream Orchestraとの日本ツアーで演奏するために交響組曲としてRecomposeした。2003年に米国アカデミー賞長編アニメーション賞を獲った作品で、海外からも演奏してほしいという要望が強い楽曲である。

交響組曲化にあたり、ストーリーに沿って再構成した。劇中で主人公は、人間世界から異世界に迷い込み、千尋という名前が千に変わり、両親が豚に変えられたりする中で、様々な危機に直面する。当然、音楽も激しい曲が多くなる。一方で、この作品には「6番目の駅」に代表されるような、現実と黄泉の世界の狭間が色濃く表現されており、宮崎さんが辿り着いた死生観が漂っているようにも感じる。だからこそ生きていることが大事だ、ということをしっかりと謳っている。

すでに海外でも何度か演奏しているが、今回スコアの出版にあたり、世界のオーケストラが演目として取り上げ、より多くの聴衆の耳に届けば幸いである。

久石譲

(「SPIRITED AWAY SUITE」スコア より)

補足)

上記文章は、英文併記されています

編成表 収載

including INSTRUMENTATION

<構成楽曲>

One Summer’s Day(あの夏へ)/ Nighttime Coming(夜来る)/ The Gods(神さま達)/ View of the Morning(湯屋の朝)/ The Bottomless Pit(底なし穴)/ The Dragon Boy(竜の少年)/ No Face(カオナシ)/ The Sixth Station(6番目の駅)/ Reprise(ふたたび)/ The Return (帰る日)

演奏所要時間:約27分

Duration: ca. 27min.

Original Orchestration by Joe Hisaishi

Orchestration by Chad Cannon

WORLD PREMIRE

August 9-21, 2018

“Joe Hisaishi & World Dream Orchestra 2018”

Joe Hisaishi, conductor

New Japan Philharmonic World Dream Orchestra

Joe Hisaishi, solo piano

JOE HISAISHI

SPIRITED AWAY SUITE

「千と千尋の神隠し」組曲

久石譲:SPIRITED AWAY SUITE 「千と千尋の神隠し」組曲

スコア/菊倍判/104頁

ISBN: 978-4-11-899713-1 C0073

定価:2,800円+税

発行日:2020年3月15日

発行:全音楽譜出版社

(オーストラリア公演先行発売:2020年2月26日)

※レンタル扱いのパート譜は全音楽譜出版社にて取り扱い

全音楽譜出版社|レンタル楽譜

https://www.zen-on.co.jp/rent/

◎音源は久石譲&新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ『Spirited Away Suite』に収録されています。