Posted on 2015/4/10

2014年3月8日放送 NHK Eテレ「SWITCH インタビュー 達人達(たち) 久石譲×吉岡徳仁 ~考える音 感じる形~」

最近ではあまりテレビ番組に出演しない久石譲だけに、こういった特集を組まれた番組はすごく貴重な放送でした。放送から約1年以上が経過しようとしていますが、ようやくまとめることができましたので保存版として。

なにを書きとめておきたかったというと

久石譲のインタビュー内容

久石譲の紹介のされかた(言葉)

久石譲の紹介のされかた(音楽)

長年ファンをやっていますと、どうもある意味で感覚が普通ではないところもあり、一般的に皆さんが見るテレビ番組などで久石譲が紹介されるとき、どういう肩書や紹介で言われるんだろう?どの音楽がピックアップして紹介されるんだろう?という感覚のバランスというものを確認したいところもあります。

番組プログラムの流れにそって要点をご紹介します。(久石譲を軸にしていますので、対談お相手の吉岡徳仁さんについては割愛しています。予めご了承ください。)

久石譲紹介(ナレーション)

大人から子どもまでジブリ映画の音楽は誰もが知っている。宮崎駿監督最新作「風立ちぬ」まで30年にわたりその世界を音楽で支えてきた男、作曲家久石譲。宮崎駿は語っている。「自分たちの作品にふさわしい才能を探していくと、いつも久石さんに辿りつく」これまで久石が手がけた映画は70本以上、作った曲は数千曲に及ぶ。

*ジブリ武道館コンサート(2008年)の映像やトゥーランドット・ピアノ曲BGMにて

【東京都現代美術館にて】

吉岡徳仁が久石に興味をもつ理由

音楽は人の感情に直接訴えかけるもの。僕もそのようなデザインをやってみたい。人間の感覚というものに興味がある。久石さんのクリエイションをみると、人間の感情とかがそういったものにリンクしているんじゃないかなあと。

久石譲が吉岡に興味をもつ理由

デザインは発注があってしか成立しない。その中でぎりぎり自分のアート性を出す。作品のアイデンティティを追究するわけだから。すると当然思い通りにいかないこともいっぱいある。それは僕らがやっている映画も一緒。そういうところを見てみたい。

時間軸と空間軸の話

音楽は時間軸と空間軸のなかにつくる。時間軸の構造をもつものは論理的である。音楽は「ド」だけでは意味がなく「ドレミ」とか「ドミソ」などと続けて初めて意味を持つ。音が連なるためには時間の経過がいる。だから論理性が成立する。一方絵画などは空間軸のうえに成り立っている。ビジュアル系は時間の経過が絶対必要ではない。ところがそのなかでフェルメールなんかは、左から当たってくる光、時間を感じさせる。時間の観念を持っている作品はすごくいいなといつも思う。

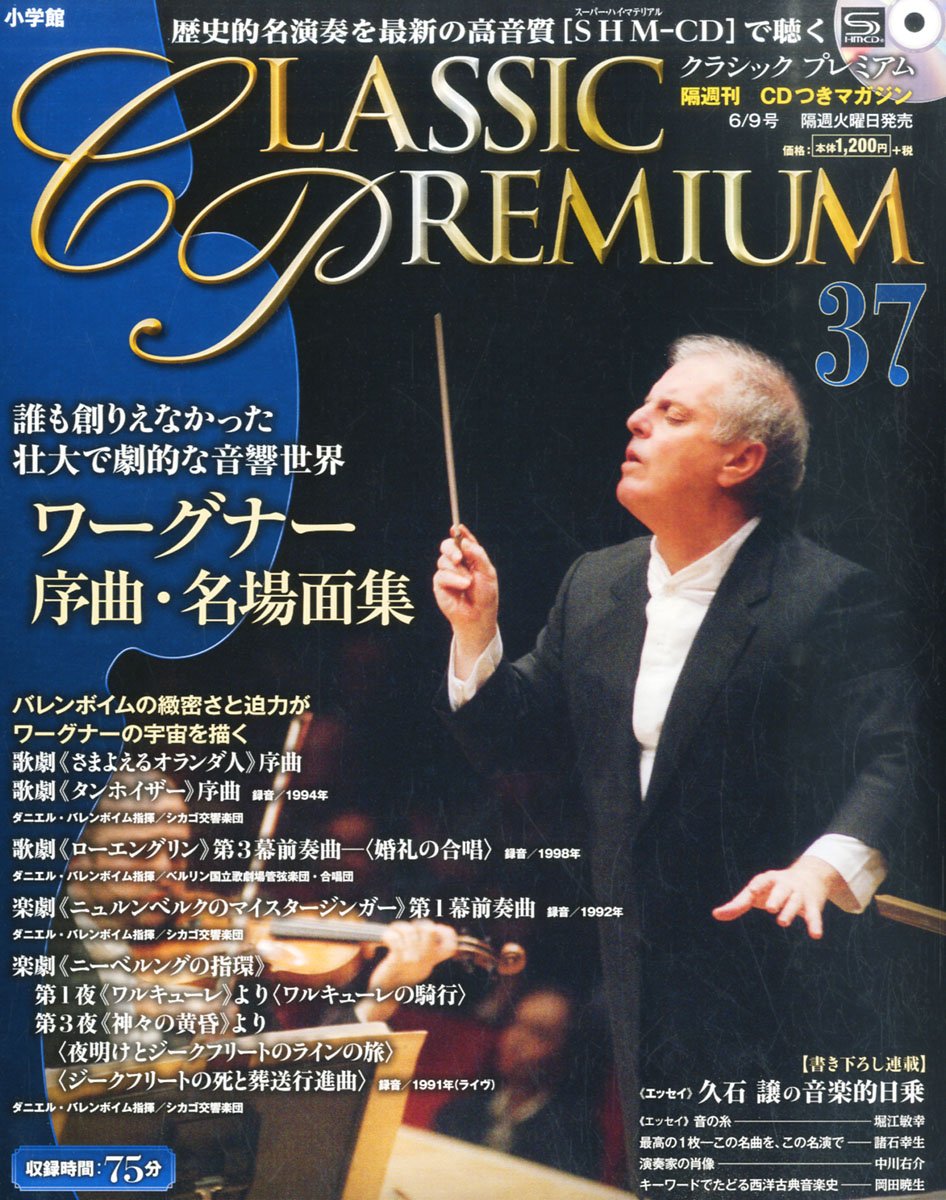

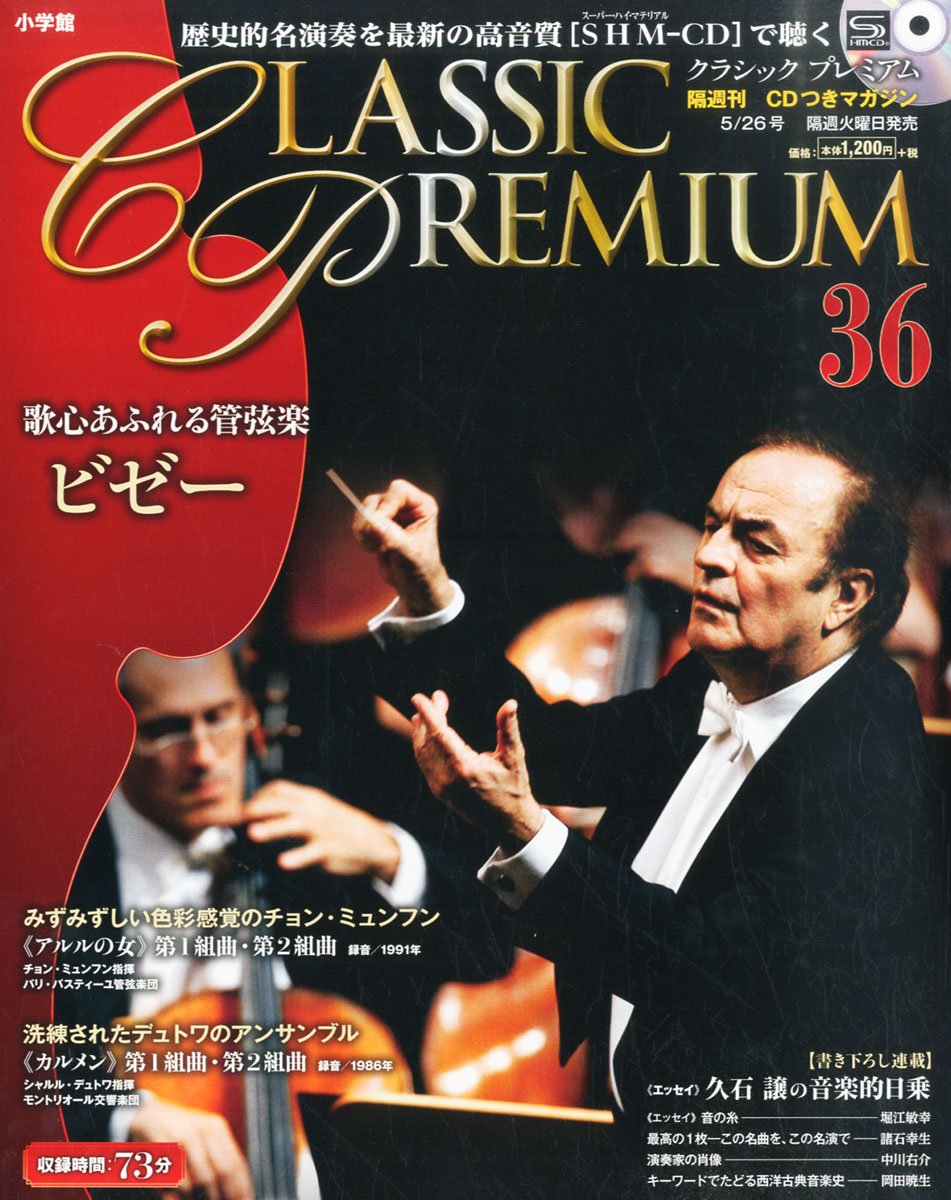

このあたりのことは自身の著書や、雑誌クラシックプレミアム内エッセイなどでも、よく語られています。

参考1)

「「音楽は時間軸と空間軸の上に作られた建築物である──久石譲」なんてね。」

「時間が絡むと、そこには論理的な構造が成立する。つまり言葉は「あ」だけでは意味がなく「あした」とか「あなた」などと続いて初めて意味を持つ。その場合、どうしても「あした」と読むために時間経過が必要である。このように時間軸上の前後で関係性が決まるものは論理的構造をもつ。音楽でも「ド」だけでは意味がなく「ドレミ」とか「ドミソ」などと続けて初めて意味を持つ。だからこれも論理性が成立する。」

「一方、絵画は論理的構造を持たない。絵を観るのに時間がかかったというのは本人の問題であって表現自体に時間的経過は必要ない。よって絵画は論理的構造を持たない。「百聞は一見に如かず」。見えちゃうんだからしょうがないだろうということはやはり論理性は感じられない。断っておくが絵が単純だと言っているわけではない。だからこそ論理を超えた体感という何かを感じるわけだ。」

(Blog. 「クラシック プレミアム 22 ~メンデルスゾーン / シューマン~」(CDマガジン) レビュー より)

参考2)

「音楽を構成する要素は小学校で習ったとおり、メロディー(旋律)、ハーモニー(和音)、リズムの3要素だ。座標軸で考えるととてもわかりやすいのだが、横のラインが時間軸、縦のラインが空間軸となる。リズムというのは刻んでいくので時間の上で成り立ち、ハーモニーは響きなのでそれぞれの瞬間を輪切りで捉える、いわば空間把握だ。そしてメロディーはと言えば時間軸と空間軸の中で作られたものの記憶装置である。時間軸上の産物であるリズムと空間の産物であるハーモニー、それを一致させるための認識経路として、メロディーという記憶装置があるわけだ。そしてこれはあらゆる音楽に適合する。例えばあの難解な現代音楽にも当てはまる。不協和音や特殊奏法も響きとしての空間処理であるし、十何連音符のような細かいパッセージも聴き取りやすいリズムではないが時間軸上でのことであるし、覚えやすいメロディーではないとしても基本の音形や何がしかの手がかりがあるし、セリー(十二音列)などでもやはり時間と空間軸の上での記憶装置にはなっている(もちろんわかりにくいが)。そして多くの現代音楽が脳化社会のように込み入ってしまって、本来メロディーが持つ説得力やリズムの力強さ、心に染み入るハーモニーなどを捨て去ったために、力を失ったことは歴史が証明している。今こそ音楽の原点を見直し、多くの人たちに聴いてもらえる「現代の音楽」を必要とする時がきたのである。」

(Blog. 「クラシック プレミアム 30 ~ストラヴィンスキー / プロコフィエフ~」(CDマガジン) レビュー より)

久石譲作品『フェルメール&エッシャー』紹介(ナレーション)

久石がフェルメールの作品を手がかりに作曲した音楽。時を閉じ込めたような絵画に、久石の音楽が共鳴する。(ナレーション)

*BGM「Sense of the Light」

Disc. 久石譲 『フェルメール&エッシャー Vermeer & Escher』

発注とやりたいことの話

デザインの仕事って、僕らの映画音楽とかも一緒で、クライアントがあって発注があってからしか成立しない。見えない闘いがある。その中であるクオリティを保っていくのはすごく大変なこと。そういうときに実験的な精神を忘れたら終わってしまう。逆に、発注をうけてそれ用に書いたりしていない。そのときにやりたいものを強引に合わていくことがある。つまり、自分がいま書きたいものと発注をすりあわせていく。

このあたりのこと、雑誌インタビューでも詳しく語られています。

参考3)

「アーティストというのは、モーツァルトだってハイドンだって、発注があってしか書いていないんです。発注なしで作っていたのは、シューベルトとプーランクくらいじゃないかな。「浮かんだら書く」なんてそんな呑気な話はありません(笑)。」

「依頼は、作品をつくる手がかりにもなります。「お金がない」と言われたらオーケストラではなく小編成にするし、「アクション映画だ」と言われたらラブロマンスみたいな曲を書くわけにはいかない。このように、どんどん限定されていきますよね。そういった制約は決してネガティブなことではなく、「何を書かなければいけないか」ということがより鮮明に見えてくるだけなので、僕は気にしていません。」

「大事なのは、映画のために書いているふりをして、実は本当に映画のためだけではないこと。つまり、自分がいま書きたいものと発注をすりあわせていくんです。アーティストが書きたいと思っているものでなければ、人は喜んでくれない。いま自分が良いなと思っている音楽の在り方──それは幅広いジャンルにあるので、その中で、いま発注の来ている仕事と自分の良いと思うものとを照らし合わせるんです。」

(Blog. 久石譲 『WORKS IV』 発売記念インタビュー リアルサウンドより より)

【吉岡徳仁作品「虹の教会」にて】

何かを連想しませんか?

そうこの2014年3月放送のTV対談を経て、同年10月に発表された久石譲『WORKS IV -Dream of W.D.O.-』には、吉岡徳仁さんの”The Gate”に一目惚れした久石譲がメインデザインに熱望したというCDジャケットが使用されています。

Disc. 久石譲 『WORKS IV -Dream of W.D.O.-』

なにがきっかけで、どんなコラボが実現するのかわかりませんね。分野は違えど、アートの世界も一期一会、共鳴しあっている結晶です。

以上、余談でした。

感覚は信じない

人間の感覚ほどあてにならないものはない。僕は感覚を信じない。まったく信じないというより、最後の最後では信じるんだが、過程では信じることはない。人間はたえず変わっていく。変わっていく人間の感覚なんてあてにならない。

たとえば朝起きてコーヒーをいれたら寝起きなんだけどピアノを弾く。大体1ヶ月くらい同じ曲を弾く。それをクイックっていう…テンポを出すやつをかけながらやる。そうすると何か今日はすごく遅く感じたりするわけ。すごく疲れてた時はテンポを上げたくなるから遅く感じるんだ。毎日違う。要するに、同じ曲で同じテンポで物理的に何も変わってないのに、こちらの感覚は毎日変化している。その感覚をあてにしながら観客相手にコンサートなんてできない。そうするとどうするか? 徹底的に自分を鍛えるしかない。鍛え方としては、どんな時でも同じテンポで弾けるようにしなければならない。

脚本家のタイプ

映画の脚本家は2タイプいる。全体のストーリーを決めてそのストーリーに合わせて人物を動かしていく脚本家。もう一方は全くストーリーを決めてなくて、最初にシーンだけ浮かべて、そこから考えていく。最終的にストーリーなんて後からくっつけりゃあいいと。後者の脚本家の方が面白い。なぜなら、人物が生きているから。「偶然性を取り入れてるからですかね」(という吉岡さんのあいの手に)、だと思う。

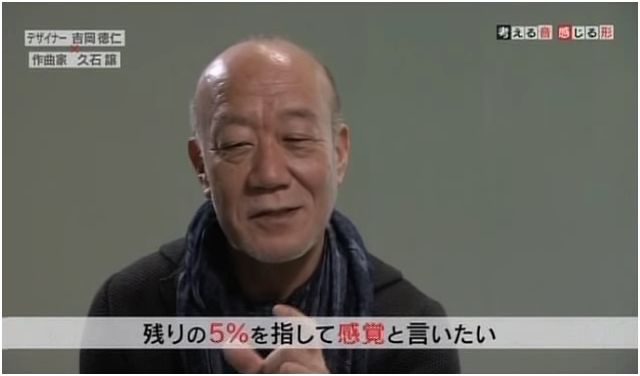

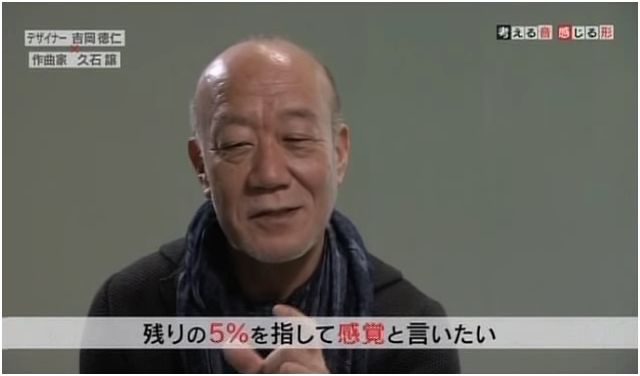

95%は論理的、残りの5%が感覚

「夕日をイメージして作曲したんですか?」みたいなまねは死んでもしない。冗談じゃないよと。こっちが書いたものがよければ、それがちゃんと構成されていれば、そこから朝焼けを感じる人も夕焼けを感じる人もいる。こっちがイメージを押し付けるのは一番よくない。極力フラットに書く。感覚(的)だと思っていることの95%は論理的に解明できる。ただ残り5%ができない。その残りの5%を指して感覚と言いたい。

これはもう名言、有名な久石譲語録に入るものなのですが、自身の著書にも詳しく書かれていますし、インタビューでもよく出てきます。

参考4)

久石によると「作曲の95%はテクニック」だ。95%までは理詰めで緻密に構築していく。残りの5%は、いわば直感の領分。論理を超えた何かを掴むまで自分を追い込み、まだ形にならないアイデアを頭の底に泳がせておく。すると思わぬところでブンと、たとえばトレイや布団の中でメロディや音の形が浮かぶ。その後は95%の枝葉をばっさり切ったり、1音の上げ下げに何日も悩んだり、あらゆる試行錯誤を繰り返し、「これだ」と確信できてはじめて曲の誕生となる。2週間徹夜することもざらである。それだけの複雑を経由して久石はようやく自分の「シンプル」を手に入れるのだった。

作家性にこだわる人だ。「悪人」(2010年)で久石の胸を借りた監督の李相日は久石とがっぷり組んだ組み心地を「開きながらもプライドの高い方です」と語ってくれたが、そのプライドが彼の作家性である。「映像と音楽は対等」という構えを崩さない。注文通りの作曲なら95%ですむ。しかしそんな予定調和の仕事からは何のダイナミズムも生まれない。対等な関係で「監督のテーマをむき出しにする」のが彼の仕事であり、その作家性を担保しているのが彼の5%だった。

(Blog. 久石譲 雑誌「AERA」(2010.11.1号 No.48) インタビュー より)

参考5)

「感性に頼って書く人間はダメですね。2~3年は書けるかもしれないけれど、何十年もそれで走っていくわけにはいきません。自分が感覚だと思っているものの95%くらいは、言葉で解明できるものなんです。最後の5%に行き着いたら、はじめて感覚や感性を使っていい。しかし、いまは多くの人が出だしから感覚や感性が大事だという。それだけでやっているのは、僕に言わせると甘い。ムードでつくるのでなく、極力自分が生みだすものを客観視するために、物事を論理的に見る必要があります。」

「そうですね。とはいえ、言葉で説明できる段階というのは、まだ作曲にならないんです。無意識のところまでいかないと、作品化するのは難しい。ある程度はつくっているけどピンと来ない、ほぼできているけど納得できない…というものが、一音変えただけでこれだ!という曲もあるし、どこまでやっても上手くいかないから、ゼロからもう一度、という場合もある。「残りの5%」のような解明できないところ、つまり無意識の領域にまでいかないと、作品にするのは難しいです。」

(Blog. 久石譲 『WORKS IV』 発売記念インタビュー リアルサウンドより より)

参考6)

「話が脱線した。もう一度昨日の自分と今日の自分について考える。僕の場合は同じではないという認識で行動する。例えば毎朝起きたらまずピアノを弾く。目的は2つ。この起き上がりの意識がまだボーッとした状態は、コンサートで弾くときの様々なマイナス要因(緊張したり体調が悪かったり)を抱えた状態と同じと考えるから、その状態できちんと弾けたら、コンサートでほとんど問題は起きない。2つ目はいつもと同じテンポで弾いているかどうかの確認だ。これはクリック音に合わせて弾くのだが、同じテンポなのに日によって速く感じる自分と、遅く感じる自分がいる。遅く感じる場合は明らかに速く弾きたいからそう思うのであり、主に寝不足のときや精神状態が良くない場合が多い。速く感じる場合はその曲が身体に入っていないか、まだ身体が眠っているのか(笑)。いずれにせよ昨日の自分と今日の自分は違うのである。」

(Blog. 「クラシック プレミアム 24 ~ベートーヴェン5~」(CDマガジン) レビュー より)

久石譲紹介(ナレーション)

(この時点で一番新しいNHK番組の音楽担当作品から)

Disc. 久石譲 『NHKスペシャル 深海の巨大生物 オリジナル・サウンドトラック』

北野武監督をはじめ国内外の監督たちとタッグを組んできた。

*BGM「Summer」 および映画「菊次郎の夏」より本編映像

EXILEのATSUSHIが歌う「懺悔」。去年東京国立博物館で開催された特別展「京都」の公式テーマソングとして作曲したものだ。

*BGM「懺悔」 およびPV映像

映画にドラマ、CMまで、感動を生み出すために久石はどのように音楽と向き合っているのか。今度は吉岡が久石マジックの秘密に迫る。(ナレーション)

*過去NHK出演番組より「Oriental Wind」の演奏シーンにのせて

プレッシャー

あの監督とできたら別の刺激が来るんじゃないか。新しい自分の何かが出てくるんじゃないか。そこがやってて一番おもしろいところ。プレッシャーはたしかにある、だけど自分は制約があるほうが発想のとっかかりになることがある。

このことについても例え話をまじえてよく語られています。

参考7)

「僕はソロでの活動も行っているが、その楽しさは映画音楽のそれとは大きく異る。ソロ活動は広いサッカー場に一人で佇んでいるようなもので、何の制約も受けないが、すべての判断を自分で下さなければならない。ところが、映画では座の中心に監督がいて、その意見は絶対だ。周囲には多くのスタッフがおり、音楽もさまざまな制約を余儀なくされる。しかし、彼らと時に激しく意見の交換をするうち、予定調和に終わらない、思わぬ発想を得ることもしばしばである。そこに共同作業ならではの面白さを感じるのだ。」

(Blog. 「文藝春秋 2008年10月号」「ポニョ」が閃いた瞬間 久石譲 より)

参考8)

「映画やドラマの音楽は制約の中で作ります。台詞や効果音があり、尺も意識しなくてはいけません。さらに、厳しい締め切りもあります。ただし、こうしたシバリは必ずしも作品にマイナスではありません。たとえば、大平原で、自由に遊びなさい、と言われたとしましょう。ほとんどの人はどうしていいかわからなくなるはずです。でも、テニスコートで、ボールをひとつ渡されて、仲間が3人いたら、いろいろな楽しみ方ができる。それと同じです。多少なりとも制限があったほうが、発想は広がることもあります。」

(Blog. 久石譲 『WORKS IV』 クロワッサン 2014年11月10日号 インタビュー内容 より)

参考9)

「普段、ひとりで音楽をやっている時は、他人の意見が介入してくると音楽が成立しなくなる可能性が出てきます。ところが映画音楽の場合は、幸運なことに、発想の基準は常に監督の頭の中にある、というのが僕の考えです。特に、映画は監督に帰属するという意識が強い邦画の場合は、そうですね。例えば、僕らが映画音楽を書く場合、その期間は長くて半年か1年くらいです。ところが監督に関しては、その人が職業監督でない限り、自分で台本を書く場合にせよ、脚本家に注文をつけながら撮影稿を練っていく場合にせよ、ひとつの作品にだいたい2、3年の時間を費やすわけです。それだけの時間をかけた強い思いが、監督の頭の中にある。その意図を考えながら作曲していくというのが、僕のスタンスですね。監督から注文されたことに対し、明らかにそれは違うと感じた場合は意見を申し上げますけど、それ以外は、監督の意図を自分なりに掴み、音楽的にそれを解決しようと努力します。すると、ひとりで音楽をやっている時には予想もつかなかった、新たな自分が出てくるんですよ。『俺にはこういう表現ができるんだ』という。もっとダークなやり方でも音楽がいけそうだとか、メインテーマさえしっかり書いておけば、30曲あるうちの5、6曲は実験しても大丈夫そうだ、といったことが見えてきます。そういう意味で、映画音楽というのは、普段気になっている方法を実験する機会を監督に与えていただく場所でもあるのです。自分にとっては、非常に理想的なスタンスですね」

(Blog. 「オールタイム・ベスト 映画遺産 映画音楽篇 」(キネ旬ムック) 久石譲 インタビュー内容 より)

アイデア

最初に話しているときに、アイデアが浮かぶ仕事は幸せ。映画『崖の上のポニョ』のときは最初の打ち合わせのときにメロディが浮かんだ。そしてそのメロディーは最後までそのままだった。

この逸話も有名ですね。

参考10)

「宮崎監督との最初の打ち合わせを思い出す。台本の裏側に五線譜を引き、あの旋律を残した。しかし僕はこのメロディをいったん忘れ、しばらく寝かせておくことにした。本当にこれが主題歌にふさわしいのか自信がなかったし、いろいろな可能性を検討してみたかったからだ。情感豊かなバラードはどうかと考えてみたり、二ヶ月ほど試行錯誤を繰り返した。しかし、最初に閃いたあの旋律が一番だという結論に至った。」

「ソーミ、ドーソソソの六音からなるこのフレーズは単純だけれども、だからこそさまざまにアレンジすることができる。この機能性は映画音楽では最高の武器だ。困ったらこのメロディに戻ればいいわけで、水戸黄門の印籠のようなものである。この瞬間、迷いは霧散した。」

「僕はこれまで50本を超える映画音楽を担当し、多くの監督と仕事をしているが、第一感がベストだったというケースが結果的には多い。」

(Blog. 「文藝春秋 2008年10月号」「ポニョ」が閃いた瞬間 久石譲 より)

参考11)

「4年ぶりの『ハウル(の動く城)』以来の作品で、今回音楽をやるのにとても緊張していたんですが、絵コンテのA・Bパートを見せてもらった段階で、最初の打ち合わせの時にもうこのテーマのサビが浮かんできました。あまりにもシンプルで単純なものですから、これはちょっと笑われちゃうかなと思って、2~3ヶ月くらい寝かしたんですけど、やはりそのメロディーが良いなと思って、思い切って宮崎さんに聴いてもらったところ、「このシンプルさが一番いいんじゃないですか」ということで。結構、出足は非常にスムースです。「出足は」ということろを強調している理由ですが(笑)、来年の8月までまだまだ時間があって、3つか4つくらい山がくるだろうと思いつつ、今のところ年は越せそうだと思っています。そういう状況です。」

(Blog. 久石譲 「崖の上のポニョ」 インタビュー ロマンアルバムより より)

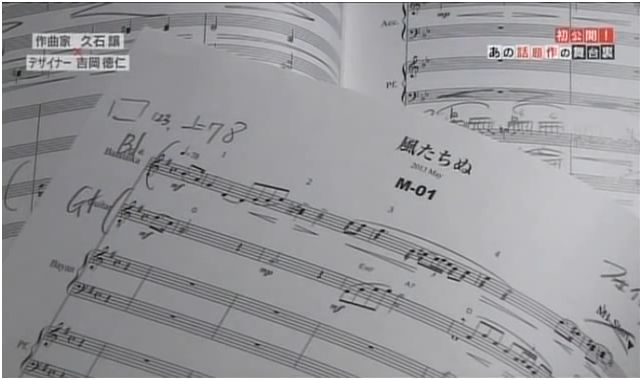

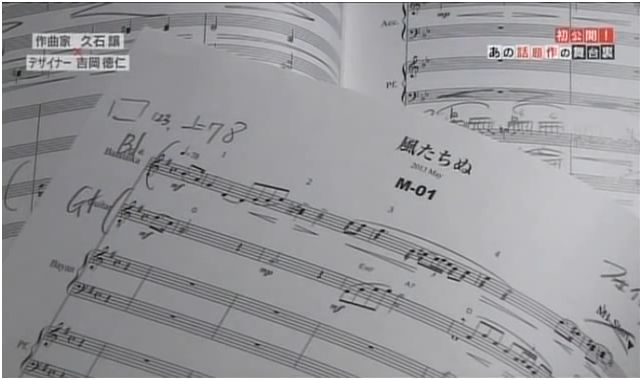

久石譲スコア(ナレーション)

久石が他人にはめったに見せることがないという自分用の楽譜。宮崎駿監督の最新作『風立ちぬ』のレコーディングに使ったものだ。

大正から昭和へ、日本が戦争へ突き進んでいった時代。「風立ちぬ」は零戦を設計した天才技師堀越二郎が主人公。飛行機づくりへの夢と挫折、後に妻となる女性との出逢いと別れ。久石は音楽の制作に1年2ヶ月を費やした。(ナレーション)

*BGM「旅路(夢中飛行)」 映画「風立ちぬ」プロモーション映像にのせて

映画音楽の制作について

最初にメインテーマを考えるほうが多い。人間でいうと顔の部分にあたるから。これが明確じゃないと。苦しいんだけどメインテーマをあげておかないと全体の構成なんて。軸がないと全体が見えない。

映画「風立ちぬ」のメインテーマについて(ナレーション)

「風立ちぬ」の冒頭、主人公の堀越少年が夢のなかで空を飛ぶシーン。久石は当初このメインテーマをフルオーケストラで作曲した。しかし収録直前宮崎が「夢の中の話だから、もっとシンプルな小編成がよい」と言い出した。久石はロシアの民族楽器バラライカを主軸とした音楽に書き換える。このメインテーマが映画全体の世界観を決定づけることになった。(ナレーション)

監督について

監督が持っている生理的なテンポってすごく大事。それが映画全体のテンポになる。これと自分が書く音楽が一致していかないと、なにやってもうまくなじまない。話をして台本を見て、どういう世界観をつくっていくか、そういった考える時間が僕はすごく必要。

映画音楽の制作について 2

通常の映画音楽は登場人物の気持ちを説明する、状況を説明する。僕はそれを両方やらない、やりたくない。そんなの映像見ればいいだろっていう話で、興味ない。登場人物とどのくらい距離をとったところで、音楽が観客の間でどこに位置するか。そういうことを考えてるんですよ。

映画音楽は、映画のなかでもっともウソくさい。例えば、恋を語っている時に現実に音楽が流れるわけがない。流れるわけがないウソを映画音楽はやっている。もっともフィクション。映画自体はフィクションなわけで、そのなかでフィクションである映画音楽がもっとも映画的とも言える。その代わり、使い方を間違うと超陳腐になる。

ここも詳しく紐解く文献が多数あります。

参考12)

「まずは、オーケストラを小さな編成にしたことです。宮崎さんも「大きくない編成が良い」と一貫して言っていました。それから鈴木プロデューサーから出たアイデアで、ロシアのバラライカやバヤンなどの民族楽器や、アコーディオンやギターといった、いわゆるオーケストラ的ではない音をフィーチャーしたことです。それによっても、今までとは違う世界観を作り出せたんじゃないかと思います。」

「オープニング曲は、飛行機が飛び立つまでは、ピアノがちょっと入るくらいで、あとは民族楽器だけです。大作映画では、頭からオーケストラでドンと行きたくなりますけど、それを抑えたのが凄く良かったですね。二郎の夢の中なので、空を飛んだとしても派手なものになるわけではないと、宮崎さんは言っていましたし、僕としても、観る人の心を掴むオープニングに出来たと思っています。この曲があったから、映画全体の音楽が「行ける!」と感じました。」

(Blog. 久石譲 「風立ちぬ」 インタビュー ロマンアルバムより より)

参考13)

「これは非常に重要なところなんですが、高畑さんから持ち出された注文というのが「一切、登場人物の気持ちを表現しないでほしい」「状況に付けないでほしい」「観客の気持ちを煽らないでほしい」ということでした。つまり、「一切感情に訴えかけてはいけない」というのが高畑さんとの最初の約束だったんです。禁じ手だらけでした(笑)。例えば「”生きる喜び”という曲を書いてほしいが、登場人物の気持ちを表現してはいけない」みないな。ですから、キャラクターの内面ということではなく、むしろそこから引いたところで音楽を付けなければならなかったんですね。俯瞰した位置にある音楽といってもいいです。高畑さんは僕が以前に手がけた『悪人』の音楽を気に入ってくださっていて、「『悪人』のような感じの距離の取り方で」と、ずっとおっしゃっていました。『悪人』も登場人物の気持ちを表現していませんからね。」

(Blog. 久石譲 「かぐや姫の物語」 インタビュー ビジュアルガイドより より)

参考14)

「舞台やテレビとは違うところなのですが、例えば、Larkという銘柄が刻まれたライターでたばこに火をつけるとします。舞台だと、客席から舞台まで距離があるので「Larkのライターで、たばこに火をつけた」という台詞が必要です。テレビだとライターでたばこに火をつけるのは説明の必要がないのですが、銘柄は見えないので、それを言う必要がある。映画の場合は、大画面でしかもアップで映りますから一目ですべてが分かる。ですから、劇伴のように走るシーンでは速いテンポ、泣いたら哀しい音楽という場面の説明ではなく、一歩進んで哀しいシーンでも、妙に楽しい音楽をつけると、哀しさが増していくこともある。それは映画音楽的な表現です。私は映画的な表現と音楽の関係について常に考えながら作曲しています。」

(Blog. 「モーストリー・クラシック 2007年9月号」 久石譲インタビュー内容 より)

参考15)

では、そんな久石の映画音楽の秘訣(ひけつ)はというと、「エンターテインメント性が強い作品はできるだけ音楽を多く、実写としてのリアルな作品には極力付けない」ことだという。それは「映画音楽は虚構中の虚構なんです。リアルなこの現実世界で、恋人とワインを飲んでいたからといって音楽は流れてくれないでしょう? 音楽は実際には見えない心情を語るのが得意な分野で、だからこそ、これほどうそくさいものはないと思うんですよ」という自身の哲学にのっとってのことだ。

「でも、映画自体がフィクションですから、僕は『一番映画的であるというのは、映画音楽だ』とも思っています」と話す久石からは、自身の仕事に対する誇りもうかがうことができた。

(Blog. 「シネマトゥデイ」 久石譲 Webインタビュー内容 より)

映画「小さいおうち」紹介

(映画シーンを見ながらの対談)

最初の音楽が登場するのは冒頭から1分後だ。(ナレーション)

昭和と平成を生きていきたある女性の過程の物語。同時に昭和と平成を見てきた運命のテーマみたいなかたちで書いた曲。実はここはほかの音楽を書いたんだけれども、最終的に山田監督がやっぱりこれがいいということになり、非常にシンプルなピアノだけにした。(久石)

同じテーマが顔を出すのはさらに1分半が経過してからだ。(ナレーション)

もう1回同じテーマを出すわけですけども。少しずつビルドアップ(増殖)させてくるんだけれども、極力、音楽は入ったという印象を与えないようにやりたい。積み重ねていくことで、いつのまにかメロディーが通奏低音みたいに残るという方法をとった。(久石)

山田洋次監督インタビュー

映画音楽っていうのは、いい意味で画面を邪魔しちゃいけない。画面のなかからすーっと、気がついたら音楽が聴こえてくる、そんな入り方をする音楽が僕にとってのいい音楽。

たとえば女中のタキさんが坊っちゃんを背負って雨の日も風の日も治療院に通ったシーン。そういうところにも音楽が必要なんだけれども、どんな音楽か検討もつかないし久石さんに考えてくれって言ったら、とても軽やかなワルツ、懐かしいようなアコーディオンの響きでね。それはちょっと思いもかけない音楽でしたね。

タキという女中さんが、奥様の手紙を恋人に届けにいくという重要な場面。しかし同時にここは音楽的にもうんと膨らんでほしいと思っていた。例えばどんな音楽なんだろうなと思っていろいろな音楽をはめてみる。既成の音楽、ジャズからクラシックからボーカルまで。そして「こういうのだったら合うな」と思った音楽を実際に撮影セットでも流してみる。そこまでやって、久石さんに「この音楽だったら合うんですよ」というようなことを伝える。作曲者にそういうことを言うのは酷なことかもしれないけれど。しかし見事に久石さんはそれを消化してくれた。

久石譲紹介(ナレーション)

久石譲の名を一躍有名にしたのは1984年の「風の谷のナウシカ」。文明社会が崩壊して1000年後の物語に、久石の音楽が奥行きをあたえた。

*BGM「風の伝説」 および映画「風の谷のナウシカ」本編映像

久石の出発点は現代音楽だった。同じようなリズムの繰り返しのなかで、少しずつ和音がずれていく、ミニマル・ミュージック。

*BGM「MKWAJU」

久石の音楽には今でも前衛的な要素が散りばめられている。このCMもそのひとつ。(ナレーション)

*BGM「I will be」 および日産スカイランCM映像

久石譲スコア 2

実は20代なんかは「即興演奏の集団的管理」というのをやっていた。

良い音楽は絶対譜面が美しい。1ページが2ページ見たらだいたいその人の才能はわかる。

クラシック音楽の譜面、「第九」なんか70分かかるので譜面もすごく分厚い。それを作るのに何年かかったんだろうということになる。そうするとそのなかの(作曲家の)思考過程を見ている感じがする。僕は作曲家の目線でしか見ない。たとえば第1主題から第2主題へ移っていく譜面の流れを見ていくと、「あ、ここで詰まってるな」「あ、もうやりようがなくなっていったな」という目線で見ちゃうので、普通の方とはちょっと違うかもしれない。

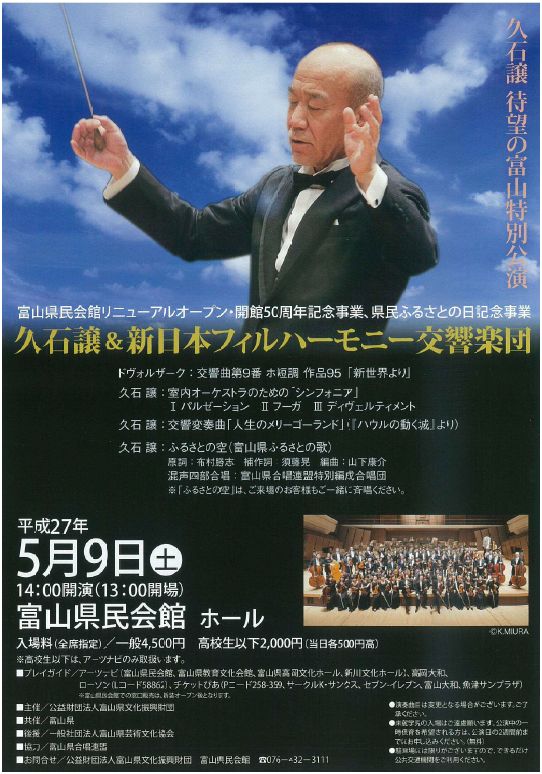

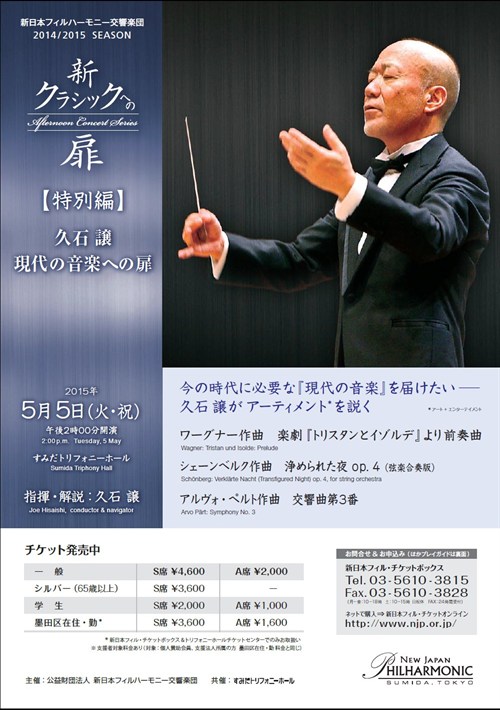

久石譲紹介(ナレーション)

近年クラシック音楽の指揮に精力的に取り組んでいる久石。オリジナル曲「Orbis」は、ベートーヴェンの交響曲第9番に捧げる序曲として書き上げた。実はこの曲にもミニマル・ミュージックの実験的な手法が用いられている。久石の持ち味とベートーヴェンを研究した成果が結びついて生まれた曲だ。(ナレーション)

*BGM「Orbis」 コンサート演奏映像とともに

”いい音楽”の定義

養老孟司さんがおっしゃるには「長い年月を経て時間がたっても生き残るのがいい音楽だ」と。たしかにモーツァルトやベートーヴェンなど、長い時間を経て生き残った音楽があります。今それを自分が指揮すると、なんて自分が今書いている曲がつまんないもん書いてんだろう、といつも反省するから、永久に書き続けるしかないような気がしている。

シンプルな構造でものを言い切ることほど難しいことはない。例えば「運命」(ベートーヴェン)だって、「タタタターン」しかない。あれだけでできている。シンプル、それが一番強い。

そういうものを書いてみたい、それが僕の夢。

*BGM「Muse – um」 『フェルメール&エッシャー』収録

ここにも補足説明できるインタビューがあります。

参考16)

ミニマル音楽というのは最小限の音形を反復しながら微妙にズラしていく音楽だ。最初から最後まで主旋律がシンプルな四つの音だけで展開される「運命」が究極のミニマル音楽だというゆえんである。

「音楽にはたぶん、いい音楽とそうでない音楽しかないんですよ。いい音楽はシンプルです。ベートーヴェンは最大のキャッチーな作曲家ですね。タタタターンでしょ。彼の『運命』は究極のミニマル音楽です」

(Blog. 久石譲 雑誌「AERA」(2010.11.1号 No.48) インタビュー より)

参考17)

「自作の《フィフス・ディメンション》は、ベートーヴェンの《運命》のリズム動機(有名なダダダダー)と音程を音列化し、ミニマル楽曲として作ろうとしたのだが、作曲していた最中に東日本大震災がおこり、それが影響したのか激しい不協和音とエモーショナルなリズムに満ちていて演奏がとても難しい。今回はさらに手を加えてより完成度を上げたのだが、難易度も計り知れないほど上がった。指揮していた僕が「この作曲家だけはやりたくない!」と何度も思った、本当に。」

(Blog. 「クラシック プレミアム 6 ~モーツァルト2~」(CDマガジン) レビュー より)

参考18)

「最終的に僕が言いたいことは一点。クラシックが古典芸能になりつつあることへの危機感です。そうでなくするにはどうしたらいいかというと、”今日の音楽”をきちんと演奏することなのです。昔のものだけでなく、今日のもの。それをしなかったら、十年後、二十年後に何も残らない。前に養老孟司先生に尋ねたことがあります。「先生、いい音楽って何ですか」。すると、養老先生は一言で仰った。「時間がたっても残る音楽だ」と。」

「例えばベートーヴェンの時代、ベートーヴェンしかいなかったわけではない。何千、何万人とい作曲家がいて、ものすごい量を書いている。でも、ベートーヴェンの作品は生き残った。今の時代もすごい数の曲が書かれているけれど、未来につながるのはごくわずか。つまらないものをやると客が来なくなる。だが、やらなかったら古典芸能になってしまう。」

(Blog. 「考える人 2014年秋号」(新潮社) 久石譲インタビュー内容 より)

最後に

今日吉岡さんの作品を見て、「もっと広げようかな」と思った。この辺の空間で、たとえばこのなかにあるものをたたくなり、こするなり、吹いたりして、それで映画1本やれと言われたら、僕やりますよ。

【編集後記】

久石譲を語るうえでの代名詞、キーワードとなる作品や楽曲

*映画「風の谷のナウシカ」はじめスタジオジブリ作品

*映画「菊次郎の夏」はじめ北野武作品

*現代音楽/ミニマル・ミュージック/「Orbis」 etc

*作曲家/演奏家/指揮者

♪ 「Oriental Wind」サントリー京都福寿園 伊右衛門CM曲

♪ 「Summer」映画「菊次郎の夏」/ TOYOTA CM曲

他、放送当時直近で手がけた作品たちより

(映画/CM/コラボ楽曲/企画作品/NHK番組 etc)

『ジブリ』『宮崎駿』『北野武』『Summer』『Oriental Wind』やはりこれが久石譲の代名詞となっていることがよくわかりました。同時に、このNHK番組では久石譲の大衆性(エンターテイメント)だけでなく、芸術性(アート)な部分もバランスよく紹介してくれていました。

上の代名詞をもとにその大衆性で「あ、これね、久石譲の音楽ね」となるわけですが、そこに直近作品やオリジナル作品という芸術性(アート)で「あ、これも久石譲だったのか」「こんな曲もつくってるんだ」となります。

この両輪があって久石譲音楽の広がりと奥ゆきが生きてきます。そんなことを思った良質なTV特番「NHK SWITCH インタビュー 達人達」でした。