2016年8月28日 TV放送

『NHKスペシャル シリーズ ディープ オーシャン 潜入!深海大渓谷 光る生物たちの王国』

音楽:久石譲

演奏:東京フィルハーモニー交響楽団

全3回シリーズ ※第二集、第三集は来年夏以降の放送を予定

久石譲インタビュー

「深海の中でこんなに光るものがあるんだっていうのは驚きでしたよね。発光生物だとか、深海の映像がとても強いすばらしい映像だったので、イメージはすごいつけやすかった。作曲も実はそんなに時間かからないで一気に作れた。全部ミニマル・ミュージックでやったというのは初めてで、うまくいくかどうか非常に不安だったんですけども、生の音で聞いていけばいくほどこれで良かった、おそらく映像ともかなりマッチングするんじゃないか、そこがやっていてすごくうれしかったですね。」

■久石譲インタビュー動画(約2分)

https://www.nhk.or.jp/nature/video/43426.html (2016.8現在)

久石譲インタビューおよびレコーディング風景

より書き起こし

番組テーマ音楽は緻密で躍動感のあるミニマル・ミュージックで構成されている。管弦楽の各パートや楽器特色を活かしたアンサンブルに近いシャープでソリッドなオーケストレーションが印象的である。番組BGMも数曲書き下ろされており、メインテーマをモチーフとしたり派生させたり、と統一感のある楽曲群が並ぶ。いずれもキャッチーなメロディを持たない、ミニマル手法であるところに注目したい。

2013年TV放送され話題となった「深海プロジェクト」。その最新シリーズとなる「ディープオーシャン」。スタッフが再集結し企画された今プロジェクトには、前回音楽担当した久石譲も名を連ねることになった。そして、『NHKスペシャル 深海の巨大生物 オリジナル・サウンドトラック』で使われた主要楽曲たちも、「ディープオーシャン」では変奏ヴァージョンとして披露されている。こちらもまたメロディや旋律を極力抑えたアレンジとして手が加えられている。またシンプルでソリッドが楽器編成となっている。

「ディープオーシャン」メインテーマと本編BGMの書き下ろし、「深海の巨大生物」からの再構成、新旧あわせて織りこみながらも、今最も旬な久石譲音楽(楽器編成、奏法、構成)が堪能できる作品となっている。

次集以降とあわせて、サウンドトラック盤の発売に大いに期待が高まる作品である。

現時点で未CD化、曲名不明である。

2017.1 追記

2016年12月31日開催「久石譲ジルベスターコンサート2016」にて世界初演。

Deep Ocean *世界初演

1.the deep ocean

2.mystic zone

3.radiation

4.evolution

5.accession

6.the deep ocean again

7.innumerable stars in the ocean

久石譲コメント

「「Deep Ocean」は今夏NHKでオンエアーされたドキュメンタリー番組のために書いた曲を今回のジルベスターのためにコンサート楽曲として加筆、再構成しました(リハーサルの10日前に完成、相変わらず遅い)。ですから世界初演です。7つの小品からできており、ミニマル特有の長尺でもないので聴きやすいと思いますし、ピアノ2台を使った新しい響きは僕自身ホールで聴いてみたかったのです。でも真冬になぜ深海?寒そうなどといってはいけない、あと半年で夏がきます。」

(「久石譲ジルベスターコンサート パンフレットより)

レビュー

本公演のサプライズ的演目でした。まさかこの作品が聴けるとは、しかも小編成オーケストラとピアノ2台という大掛かりなステージ配置変更をしての演奏です。「ミュージック・フューチャー vol.3」でも別新作をピアノ2台と室内アンサンブル編成で聴かせてくれたばかりです。ここは小ホールとは違い大ホール。ステージ前面ギリギリのところでセッティング、指揮者も奏者も前面中央に密集、少しでも微細な響きが客席奥や2、3階席まで届くようにと配慮されてのことかもしれません。

ミニマル・ミュージックの心地よいグルーヴ感と、神秘的な世界観。多彩な打楽器や管楽器の特殊奏法などで、目をとじて耳をすませたくなる深海の世界が広がっていました。かなり忘れたくない余韻で気になったので、録画していたTV番組を見返してみました。「ダイオウイカ」シリーズからではなく、「ディープオーシャン」として新しく書きおろした音楽は、ほぼ演奏されたんじゃないかなあ、と記憶をふりしぼっています。2017年夏には第2回以降のTV放送も予定されています。サウンドトラックも発売も待ち遠しい作品です、いやホントしてくれないと困る作品です(強く)。

(Blog. 「久石譲 ジルベスターコンサート 2016」 コンサート・レポート より抜粋)

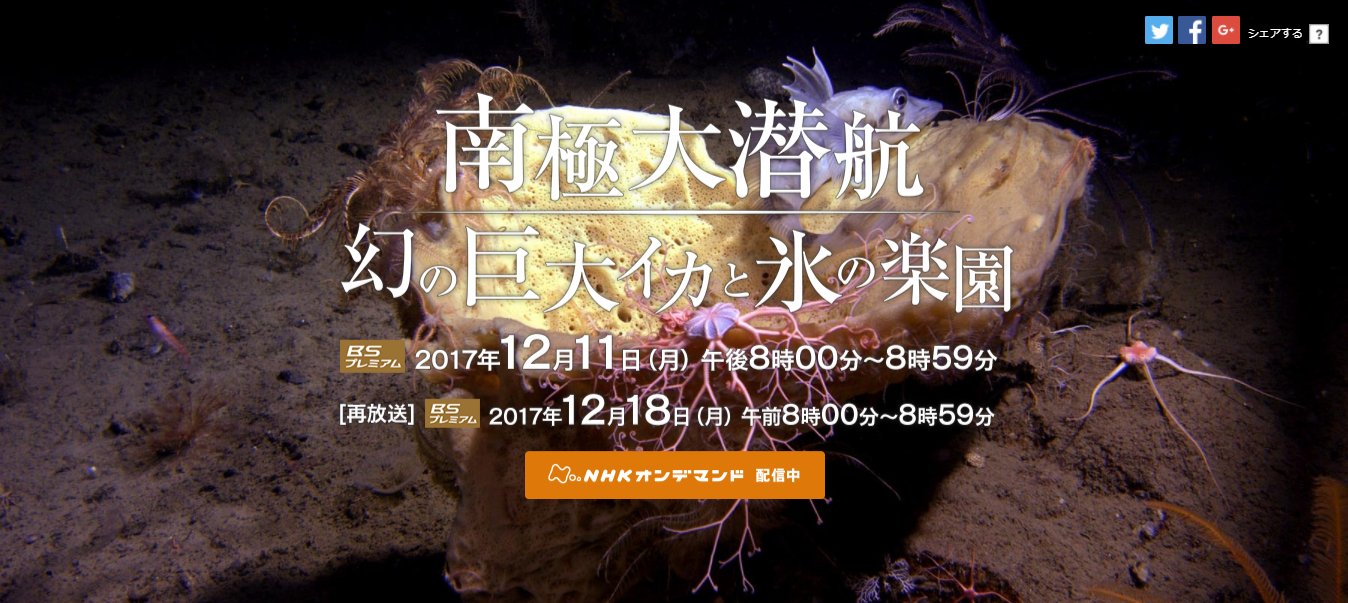

2017.7 追記

2017年7月16日(日)21:00~21:49 NHK総合テレビ

第2集「南極 深海に巨大生物を見た」

音楽:久石譲

演奏:東京フィルハーモニー交響楽団

TV放送鑑賞後レビュー。なんと驚いたことに第2集用に新曲が数多く書き下ろされている。世界観は第1集を引き継ぎ、小編成ながら緻密な音楽構成を充分に堪能することができる。さらに驚いたことに新曲ではサンプラーを使用した電子音も巧みに織り込まれている。近年ではオーケストラ楽器による生音にこだわった音作りがされてきたなか、2017年のCM曲(ダンロップ・伊右衛門Newヴァージョン)などに目を向けると、エッセンスやアクセント、また隠し味としての電子音を聴くことができる。これは、おそらく2014年からつづいている”現代の音楽”を届けるコンサート企画「Music Future」を経ての結実のように思われる。現代音楽家の他作はもちろん、同演奏会で初演される久石譲新作にも楽器も楽器編成も垣根を越えた新しい音世界が広がっている。「2 Pieces for Strange Ensemble」(2016年 同 Vol.3コンサートににて初演)もそういった点と線の流れにある。

コンパクトな室内楽オーケストラでソリッドながら広さ深さのある立体的な音楽。既存曲のバリエーションも違った表情をみせる。第1集と路線を同じく明確なメロディは持たない楽曲が際立っている。それはイメージをかきたて想像を広げるうえに、深海の奥深い神秘な世界観を演出している。

メインテーマは第1集と同じものが堂々と君臨しているが、改めて聴くとミニマル・ミュージックの緻密なズレと楽器セクションごとの交錯がすばらしい。TV音源ですらステレオで聴くとピアノ2台もきれいに左右から、弦楽セクションも右と左で交錯していることがわかる。エンターテインメント音楽(TV番組メインテーマ)としては贅沢なほどに作り込まれた完成度。久石譲オリジナル作品という位置づけでもまったくおかしくない最新の久石譲がたっぷりつまった名曲。

第3集も新曲があるのか待ち遠しいし、W.D.O.2017コンサートでのプログラム予定「Deep Ocean」も期待が高まる。「ジルベスターコンサート2016」で披露されたのは第1集からの音楽を演奏会用に再構成したもの。もちろんこれが聴けると思うだけでも心躍るし、第2集からのサプライズなんてあったらこれまた驚かされる。いずれにしてもコンサートプログラム大歓迎の作品。

またこの極上のミニマル・ミュージックはコンサートで体感することと、緻密なオーケストレーションの結晶をCDステレオ音源で聴けてこそ!第3集(8月放送)で今シリーズは完結予定であるけれど、ディープオーシャン・サウンドトラックが出るまではファンとしては完結しない!こんな傑作がCD化されないと思うだけで…。楽器ごとの音もおもしろい、決して飽きるとは無縁な聴く人色に染まってくれる楽曲たち。この至福の音楽世界にどっぷりとつかりたい。最高音質で。

2017年8月27日(日)21:00~21:49

第3集「超深海 地球最深(フルデプス)への挑戦」

なお、2016年TV放送シリーズ第1回はDVD/Blu-ray化され発売されている。

2017.8 追記

「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2017」にて2楽曲を追加した9つの小品からなる作品としてリニューアル初演。

Deep Ocean

1. the deep ocean

2. mystic zone

3. trieste

4. radiation

5. evolution

6. accession

7. the origin of life

8. the deep ocean again

9. innumerable stars in the ocean

久石譲コメント

「Deep Ocean」は同名のNHKドキュメンタリー番組のために書いた曲をコンサート楽曲として加筆、再構成したものです。去年の大阪ジルベスターコンサートで初演しましたが、今年の夏に最終シリーズとしてオンエアーされる楽曲を新たに加えてリニューアルしています。ミニマル特有の長尺ではないので聴きやすいと思いますし、ピアノ2台を使った新しい響きをお楽しみください。

レビュー

2016年から2017年にかけて全3回シリーズで放送される「NHKスペシャル シリーズ ディープオーシャン」のために書き下ろされた楽曲を演奏会用にまとめたものです。2016年大晦日ジルベスターコンサートで事前予告なく初披露されサプライズとなりましたが、今回「3.trieste」「7.the origin of life」が追加され9つの小品からなる作品へと再構成されています。久石譲の最も旬ソリッドなミニマル・ミュージックが堪能できる作品です。

小編成オーケストラとピアノ2台という大掛かりなステージ配置変更をしての演奏は、楽器ひとつひとつの微細な音、普段なかなか見聴きできない打楽器群、特殊奏法による音色のおもしろさ、ミニマル特有のズレをあますことなく体感できる贅沢な音空間です。冒頭から一瞬で神秘的な深海の世界へと誘ってくれます。

気になる追加された2楽曲は、どうもコンサートで初めて聴くような。7月にオンエアされたばかりの第2集からの音楽ではなく、8月にオンエア予定の第3集からのものかもしれません。「3.trieste」は明るく清らかなミニマル音楽だった印象で、「7.the origin of life」は生命の起源にふさわしく音楽の起源バロック音楽まで遡ったような優美な旋律だった印象。第2集はTV放送後何回もリピートしています、たぶん流れていなかったと思います。

エンターテインメント音楽(TV番組メインテーマ)としては贅沢なほどに作り込まれた完成度、楽器編成としても意欲作。久石譲オリジナル作品という位置づけでもまったくおかしくない最新の久石譲がたっぷりつまったメインテーマをはじめ、久石譲独特のミニマル・グルーヴを感じる楽曲群。TVでなんとか耳をすませ、コンサートで臨場感たっぷりに体感し、それでファンとして終われるはずがありません。もしオリジナル・サウンドトラックが発売されたとき、それは久石譲ミニマルアルバムという肩書きでもおかしくない逸品ぞろいです。「これサントラのクオリティ超えてるよね!久石さんのオリジナルアルバムかと思った!」なんて言いたい、そんな日がきっと訪れますように。

(Blog. 「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2017」 コンサート・レポート より抜粋)

2017.9 追記

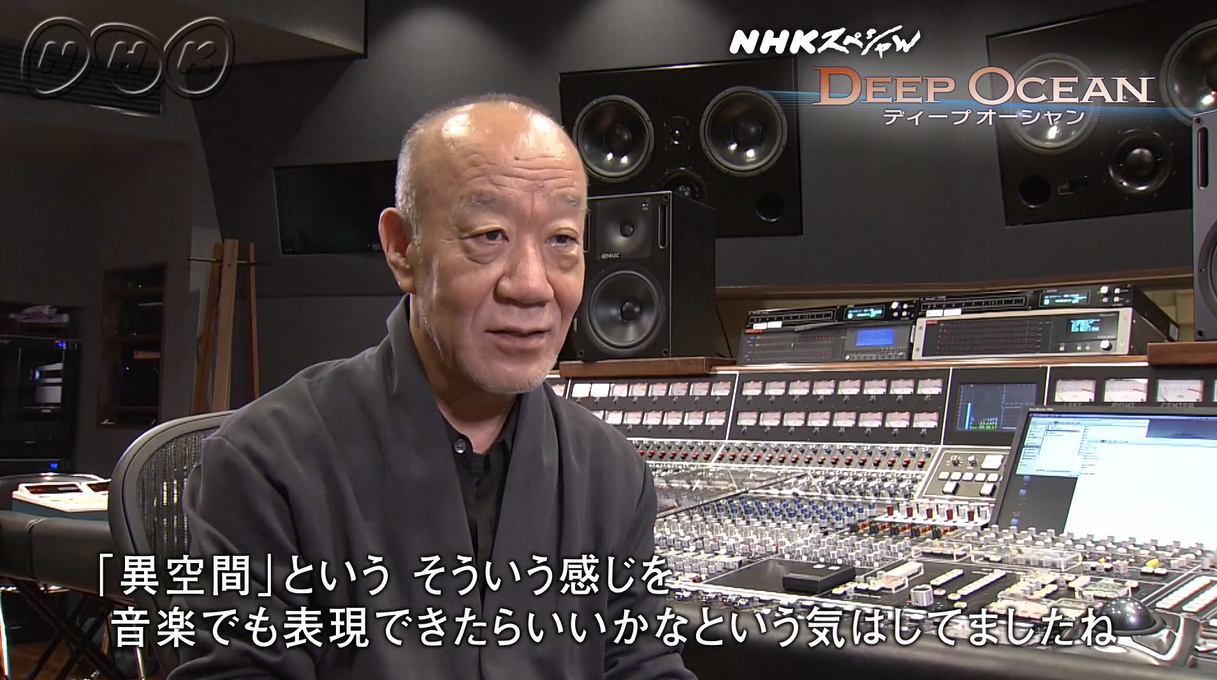

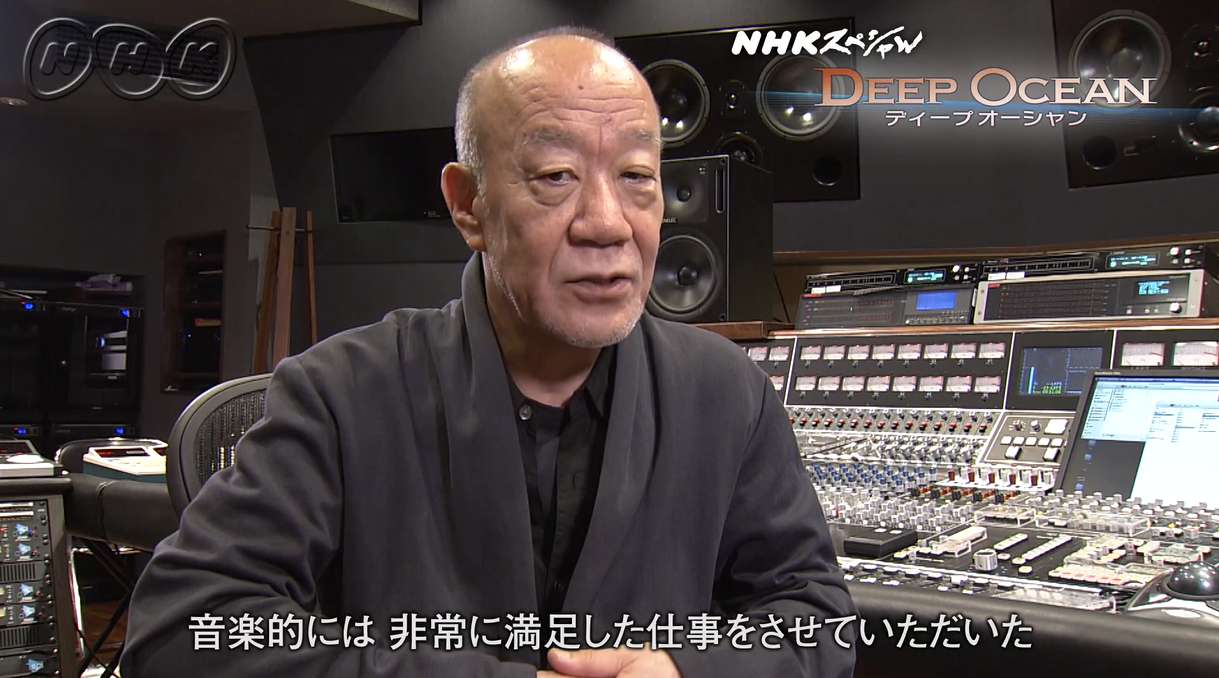

久石譲インタビュー

「やっぱり人間が住む世界とはちょっと違いますよね。だから「異空間」という、そういう感じを音楽でも表現できたらいいかなという気はしてましたね。6500m 7000m 海の底っていうのはすごいわけですよね。そういうところにいる生物、それを少し音楽でも手助けしてそういう雰囲気が出せるといいなと、そう思いました。」

「僕は本来、現代音楽として「ミニマルミュージック」というのをやっているので、その方法論をかなり思いっきり導入したというか、同じフレーズを何度も繰り返すような方法で、たぶんあまりテレビの番組でこういうものを音楽で起用することはないと思うんですけれども、結構実験的にそれをやらせてもらって、音楽的には非常に満足した仕事をさせていただいた。」

「最初のダイオウイカの時から始めて、そこで作ってきた音楽もだんだん回を重ねるごとに進化してきていて、とても映像との関係性も含めて新鮮なものができたと思うので、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。」

(久石譲さん「超深海は人が住む世界ではない、異空間」インタビュー~NHK公開動画より 書き起こし)

(動画よりキャプチャ)

レビュー

8月27日放送、第3集「超深海 地球最深(フルデプス)への挑戦」を観て。最終回にあたる第3集でも新たな書き下ろし曲満載。「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ2017」で披露された追加楽曲「3.trieste」「7.the origin of life」は、この第3集からのものでありTV放送に先駆けてコンサート初演であったことが確認できた。

第2集でもそうだったように、第3集新曲においてもオーケストラサウンドだけでなく、デジタルサウンドの比重が大きく多彩な音色を聴くことができた。今までにはない音や使い方をしていたのが興味深い。それは「NHK人体」シリーズなどでも堪能できる従来の久石譲デジタルサウンドではない。ラテンパーカッションやヴォイスをシーケンスしたような音ではない、これまでとは異なる種類の電子音。シンプルであり無機質であるといえるかもしれない。たとえばそれを聴いて懐かしさや情感をおぼえるようなことはない、同時にそれはポップス色を消す・エンターテイメント性を消すという相反するけれども確信めいた狙いも感じる。

2016年10月開催「ミュージック・フューチャー Vol.3」コンサートにて、新作オリジナル作品「2 Pieces for Strange Ensemble」が初演された。そのときの久石譲解説に「ニューヨークのSOHOでセッションしているようなワイルドなサウンド(今回のディレクターでもあるK氏の発言)を目指した、いや結果的になりました」とあったのを思い出した。デジタル音として求める音の志向性が変化していることを感じとれると同時に、それはオーケストラや生楽器というアコースティック音との融合においても、着実に進化しているのかもしれない。

そう想いめぐらせると、ますますこの「ディープオーシャン」シリーズのために書き下ろされた楽曲たちは、エンターテイメント音楽と久石譲オリジナル作品のクロスオーバー的ポジションが色濃く浮かびあがってくる。全3回放送のために作られた楽曲はおそらく15~20曲近くになるのではないか。CD盤1枚に完全網羅収まるか溢れるほどの質と量。ぜひ一旦の完結をみたこのタイミングにオリジナル・サウンドトラック盤のリリースを強く願っている。

メインテーマの別バージョンも第3集では聴くことができる。それはストリングス・パートを抜いたものもしくはそれぞれの楽器バランスをMIX調整したものなのか、変奏バージョンとして新たに構成されたものなのか。木管楽器が主体となったミニマル・サウンドで、これまた格別新しい表情を見せてくれる。バリエーション豊かなメインテーマの全バージョン全貌も気になってやまない。

第2集・第3集は、2017年11月DVD/Blu-ray化発売予定

(久石譲インタビュー動画も特典映像 収録予定)

2017.12 追記

なおこの放送回は2018年5月DVD化されている。

2018.6 追記

6月25日~29日ディープオーシャン関連番組が放送された。そのなかでも「ディープオーシャン 絶景 南極の海」(25日放送回)は30分間にわたって久石譲音楽とテロップのみによる放送という貴重な回となった。ナレーションなしで久石譲の音楽をたっぷりと堪能することができる。選曲はおなじみの深海シリーズ・ディープオーシャンシリーズはもちろん、これまでに聴いたことがない新曲もあったように思う(以後4回も同じく)。TV放送ながら音質もよく映像は既出からの再編集ではあるが、サウンドトラック盤がいまだ世に出ていない現状、永久保存版の放送なのは間違いない。

シリーズ・ディープオーシャンは、今後もつづくことを予感させる関連番組。そしてシリーズ完結を迎えるそのとき、サウンドトラックも発売されるのであろうと期待と希望がふくらむ。

2018.8 追記

久石:

ドキュメンタリーは個人的に大好きなんですよ。ディープオーシャンの話をいただいて、深海シリーズですね。すごく宇宙と同じぐらい海の中って広がりがあるんだなというので。どの作品も一生懸命作りますけれども、これももちろん一生懸命作って。ディープオーシャンは最終シリーズになるのかな、これに関していうと、初めてと言っていいぐらい全編ミニマルで推したんですよね。テーマのところから全部ミニマルで推した。深海シリーズの1、2はちゃんとしたメロディの普通だったんですが、ディープオーシャンの最後のシリーズに関しては完全にミニマルで推したんですよ。それがね、自分が想像した以上にナレーションといろんな映像とのマッチングがすごく良かったんですよ。なかなか自分の新しい挑戦がね、ちゃんとかたちになるケースって少ないんですけど、これはすごくかたちになった。やったあ!これで新しい音と映像の世界ができた!これからいっぱいそういう注文くるかなあと思ったけど1回も来ないねえ(笑)。なんかこうミニマルの仕事いっぱい来るかなあと思ったけど、なんもこないです(笑)。

(Blog. NHK FM 「今日は一日”久石譲”三昧」 番組内容 -トーク編- より抜粋)

2019.8 追記

「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2019」にて披露。

Deep Ocean 【B】

2017年コンサートでも披露された作品。ピアノ2台をオーケストラが囲むというなかなかお目にかかれない編成の魅力。音階をもったカウベル(チューンドカウベル)や珍しいパーカッション群、いつもの楽器が特殊奏法で効果音のようだったりと、生楽器だけで多彩な音世界を魅せてくれる作品です。今回編成が少し大きくなっていました。弦14型(14.12. ~ 7.)と通常オーケストラサイズ、音やフレーズが追加されていたり、厚みが増していたり。……でもこれは、もしかすると編成が変わったことでのバランスの変化、今まで聴こえなかった音が聴こえてきた……気のせいかもしれません……内心気のせいだとは思っていない自分がいますけれども。テレビサントラはまだかな、コンサート音源はまだかな、とずっと追っかけている作品です。

(Blog. 「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2019」コンサート・レポート より抜粋)

2023.03 追記

ディープオーシャン II 新曲7曲チェックしました。

- 01:05-03:25 ディープオーシャンIIのテーマ

- 03:45-07:10 BGM1

- 14:35-16:55 BGM2

- 16:55-18:25 BGM3

- 20:05-22:10 BGM4

- 23:10-27:30 BGM5

- 27:50-29:45 ディープオーシャンIIのテーマ(another version)

- 34:55-37:55 BGM6

- 41:25-42:40 BGM1

- 43:40-46:45 BGM5

- 46:45-49:00 ディープオーシャンIIのテーマ

2025.03 追記

使用楽曲リストを更新しました。

- 00:00-02:00 New Score #2

- 02:00-04:25 NHKスペシャル深海 メインテーマ (CD) **New Recording

- trieste (Deep Ocean 3.)

- 08:50-11:05 New Score #1

- 深海へ帰る (CD)

- 初めての発見 (CD)

- innumerable stars in the ocean (Deep Ocean 9.)

- 18:40-21:25 New Score #3

- 22:50-27:50 New Score #2

- Deep Ocean Series BGM

- 31:25-35:30 New Score #4

- 38:20-41:00 New Score #1

- 41:15-44:40 New Score #3

- Deep Ocean Series BGM (海のテーマ Arrange ver.)

- ダイオウイカのテーマ (CD)

- 49:00-50:45 New Score #4

- 50:50-55:55 New Score #2

- NHKスペシャル深海 エンディングテーマ (CD)

New Score *Unreleased

書き下ろし新曲

Deep Ocean *Unreleased

シリーズ音楽

CD

Disc. 久石譲 『NHKスペシャル 深海の巨大生物 オリジナル・サウンドトラック』

02:00-04:25 NHKスペシャル深海 メインテーマ (CD) **New Recording

この楽曲はCD収録のNHK交響楽団の演奏とはニュアンスやテンポが異なるように聴こえる。今回もしくは過去どこかのタイミングで久石譲指揮で新録音したものだと推察している。

完全版89分 使用楽曲リストを更新しました。

- 科学者たち~愛~ (CD)

- 00:50-02:50 New Score #2

- 02:50-05:30 NHKスペシャル深海 メインテーマ (CD) **New Recording

- innumerable stars in the ocean (Deep Ocean 9.)

- trieste (Deep Ocean 3.)

- 12:10-14:25 New Score #1

- 深海へ帰る (CD)

- 初めての発見 (CD)

- innumerable stars in the ocean (Deep Ocean 9.)

- 21:40-24:35 New Score #3

- 26:40-32:25 New Score #2

- Deep Ocean Series BGM

- 35:25-40:15 New Score #4

- 43:20-46:00 New Score #1

- 46:00-48:30 New Score #3

- Deep Ocean Series BGM (海のテーマ Arrange ver.) **long(-51:45)

- Deep Ocean Series BGM

- Deep Ocean Series BGM (the deep ocean main theme Arrange ver.)

- mystic zone (Deep Ocean 2.)

- Deep Ocean Series BGM

- 科学者たち (CD)

- evolution (Deep Ocean 5.)

- 世紀の大調査 (CD)

- 科学者たち (CD)

- Deep Ocean Series BGM

- 01:14:25-01:18:55 New Score #4

- 科学者たち~愛~ (CD)

- 01:20:20-01:25:50 New Score #2

- NHKスペシャル深海 エンディングテーマ (CD)

通常版60分と比較して。新曲の使われた回数や使われた曲の長さは変わらないと思われる。深海サントラCDやディープオーシャンンシリーズからの曲使用が大きく増えている。通常版の使用楽曲リストは下記に。

(ふらいすとーん調べ)