Posted on 2020/06/11

JOE HISAISHI FUTURE ORCHESTRA CLASSICS Vol.2 全曲特別配信!

「JOE HISAISHI FUTURE ORCHESTRA CLASSICS」のVol.3、Vol.4、Vol.5は、新型コロナウイルス感染対策の状況を鑑み、残念ながら中止とさせていただくこととなりました。現在、あらためて公演を行うべく、計画中です。 公演を楽しみにしてくださっていた皆様のために、今年2月13日に東京オペラシティ コンサートホールで開催したVol.2の様子を、Vol.3の東京公演日になるはずだった7月13日にニコニコ動画、YouTube(久石譲公式チャンネル)で全曲特別配信します。

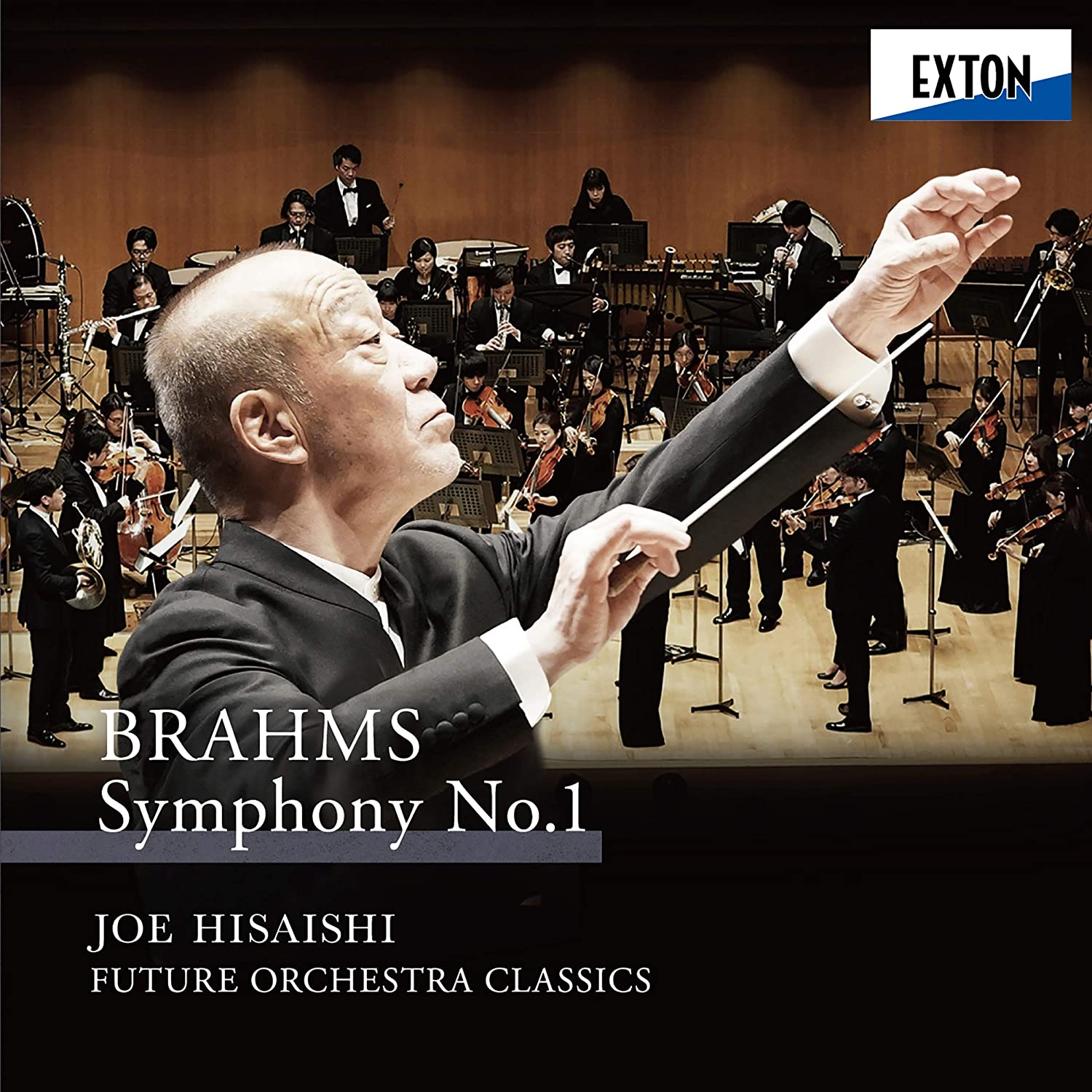

ブラームス交響曲シリーズの幕開けとなった「第1番」をはじめ、久石譲が書き下ろしたホルンのための協奏曲「The Border ~Concerto for 3 Horns and Orchestra~」など、意欲的なプログラムをお楽しみください!

[配信内容]

JOE HISAISHI FUTURE ORCHESTRA CLASSICS Vol.2

アルヴォ・ペルト:フェスティーナ・レンテ ~弦楽合奏とハープのための

久石譲:The Border 〜Concerto for 3 Horns and Orchestra〜

ブラームス:交響曲 第1番 ハ短調 作品68

ブラームス:ハンガリー舞曲 第4番 嬰ハ短調

[配信予定日]

2020年7月13日(月)19時〜

※終了時期は未定です

[配信予定サイト]

ニコニコ動画

Vol.3、Vol.4、Vol.5の公演中止及び払い戻しのお知らせについてはこちらをご覧ください。

2020年7月10日

主催:日本テレビ/読売新聞社/イープラス/ローソンチケット/第一通信社

公式サイト:久石譲コンサート2020

https://joehisaishi-concert.com/free-mov/

JOE HISAISHI FUTURE ORCHESTRA CLASSICS Vol.2 全曲特別配信! Special Online Distribution

from Joe Hisaishi Official YouTube

久石譲指揮「ブラームス:交響曲第1番」CD発売決定!

クラシック音楽界に旋風を巻き起こした、久石譲が指揮するベートーヴェン・ツィクルスに続くのは、ブラームスの交響曲。作曲家の視点から緻密に分析し、読み取った音楽は、国内の若手トッププレーヤーによる「フューチャー・オーケストラ・クラシックス」が明快かつ躍動的に表現し、新たな発見に満ちたブラームスとなっています。コンサートでは、立奏スタイルを採用したことも話題となりました。新たなブラームス像をお届けします!

2020年7月22日発売

価格:3,520円(税込)

Info. 2020/07/22 「ブラームス:交響曲第1番」久石譲指揮、フューチャー・オーケストラ・クラシックス CD発売決定!!

公演中止及び払い戻しのお知らせ

「JOE HISAISHI FUTURE ORCHESTRA CLASSICS」のVol.3、Vol.4、Vol.5は、新型コロナウイルス感染対策の状況を鑑み、残念ながら中止とさせていただくこととなりました。

Vol.3、Vol.4、Vol.5の3公演はブラームスの交響曲シリーズとして開催予定だったため、全公演を中止した上で、あらためて公演を計画し、チケットを販売したいと考えております。

お手持ちのチケットは、払い戻しにて対応させていただきます。公演を楽しみにしてくださっていたお客様にはお手数をおかけし、誠に申し訳ございません。

今後の公演スケジュールについては決まり次第こちらの公式サイトでお知らせいたします。新しい計画で開催すべく、準備を始めております。どうか、発表できる日までお待ちいただきたく存じます。

2020年6月11日

主催:日本テレビ/読売新聞社/イープラス/ローソンチケット/第一通信社

払い戻し期間:2020年6月12日(金)10:00~2020年8月31日(月)23:59

※払い戻し期間を過ぎますと払い戻しは出来なくなりますのでご注意ください。

公式サイト:久石譲コンサート2020

https://joehisaishi-concert.com/refund-guide/