Posted on 2021/01/20

雑誌「週刊読売 1999年12月19日号」に掲載された久石譲インタビューです。「宮崎緑の斬り込みトーク」コーナーでの対談になっています。5ページにわたっていろいろな話題が飛び交っています。

宮崎緑の斬り込みトーク No.182

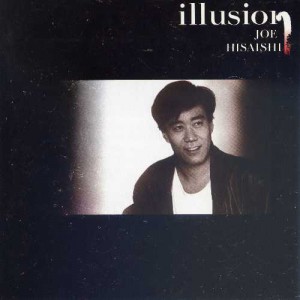

久石譲さん 作曲家

映画の次は日本語オペラ

ぼくは独自の作品を作りたい

「この曲聴いたことがある」「あの曲、いいよね」。そんな名曲をたくさん、たくさん作ってらっしゃるのが今回ゲストの久石さん。やさしさと、明るさと、希望にみちた曲の数々。それらの曲が、久石さんのお人柄をそのまま映しだしたものだということが、お会いしてみて初めてわかった。

宮崎:

幅広いジャンルでご活躍されてますけれど、最近はとくに映画音楽でのご活躍がめざましいですね。宮崎(駿)監督とか、北野(武)監督といった、非常にユニークな監督と一緒にお仕事をされるお気持ちというのは、どのようなものなのでしょう?

久石:

やはり、優れた監督と仕事をさせてもらっているぶん、ぼくひとりで自分の世界を作るより、彼らからインスパイアされたものがすごく大きいと思うんですね。だから、ある意味では共同作業のつもりでいます。

宮崎:

映画を生かすも殺すも音楽次第というところがありますでしょう。

久石:

いや、生かしていただいているという感じだと思いますよ(笑)。もちろん、作曲家なりの自負としては、自分ではこうアプローチするというのはありますけれど、映画に関しては監督のものですよ。監督の世界観からはまったく違うものをつくるわけにはいかないんですから。

宮崎:

でも、監督に言われるままではないのでしょう?

久石:

そうですね。やはり、監督が考えうる範疇の音楽を提出したんではつまらないんですよ。それは監督が考える範囲内でしかないからね。それにプラス必要なのは、それを超えた、「えっ、こういう方法もあったのか」みたいな…。

宮崎:

驚かすような着想をしないといけないのですか。

久石:

もっと大きな世界観というか、普通の人が想像するのとちょっと違うところまでもっていかないと、あのクラスの監督さんは満足しませんね。

宮崎:

戦っているのですね。

久石:

ある意味では戦ってます。

宮崎:

本当の意味でのコラボレーション、共同作業というのでしょうかしら。異質なものを溶け合わせてひとつの新しい生命体をつくるみたいな、そんな捉え方でいいのでしょうか。

久石:

そういうところはありますね。たとえば、悲しいシーンに悲しい音楽だとか、喜んでいるところに明るい音楽を、単純につけていったら何もそこから生まれてこないですから、そういう方法はとらないようにしてます。

宮崎:

とはいっても、悲しいシーンには、悲しい雰囲気を出さないといけないのでしょう?

久石:

でも、どんなときに悲しく感じるかというと、強がり言って口笛を吹いて立ち去っていくシーンのほうがよほど悲しく感じられるときってあるじゃないですか。悲しいといって本当に泣いてる姿を撮るのは、映像としておもしろくないですし、それに寄り添うような音楽を書いてたら、なおさらレベルの低い映画になってしまいますよね。

宮崎:

私、久石さんの作品のなかに、たくさん好きな曲があるんですが、なかでも──すごくミーハーですけれど──「もののけ姫」がすごく好きなんですね(笑)。

「もののけ姫」で内面的強さを

久石:

「もののけ姫」は作曲に3年ぐらいかかったんですが、自分の中ではとても大事な作品で、実際あれでだいぶ吹っ切れたところがあるんですね。

宮崎:

吹っ切れたといいますと?

久石:

作曲家としてもうひとつ大きな表現というか、強い表現ができるようになったと思うんです。それまではまだ、音楽の大事な要素として、どこかきれいな部分というのが自分の中にあったんですよ。たとえば、メロディーは美しいほうがいいだろうとかね。もちろん、そうではない音楽があることもわかってるつもりなんだけれど、実際、久石譲が音楽をやるときには、なぜかメロディーラインはきれいであって、それで大勢の人に聴いてもらいたいという思いがすごく強かったんですよ。

宮崎:

わりと万人というか、不特定多数が受け入れてくれるような音楽を作る傾向にあったと。

久石:

それがあったんですけれども、「もののけ姫」の時は、そういう表面的なメロディーというよりも、内面的な強さをすごく心掛けて作ったんですね。つまり、作曲家からしてみると、たとえば戦闘シーンがるとするじゃないですか。そうすると、ジョン・ウィリアムズばりの、オーケストラをフルに鳴らした、「どうだ、こんなすごいスコア、見たことないだろう」というのを作りたがるものなんですよ。

宮崎:

作曲家なら「スター・ウォーズ」ばりの、ガンガン響いてくるような音楽をつけたいものなのですか。

久石:

ええ。「どうだ」というのを書きたくなるんですよ。なぜなら、自分の培った技術、音楽性が全部出せそうに感じられるから。だけど、「もののけ姫」に関していうと、そういう雄壮なシーンも極力、弦だけで、レクイエムのように後ろに流すとか、戦闘している人間たちの高揚感というのも、そのままストレートに表現するよりも、そこに至らざるをえなかった悲しさのほうに表現を切り替えるとか、そういうことをすごく考えた作品だったんです。

宮崎:

あぁ、なんとなくわかります。

久石:

音楽的表現というよりも、音楽で何を表すかというか、内面的な面をすごく気をつけるようになった作品で、そういう意味で、自分の中で吹っ切れた部分があったんですね。

宮崎:

削り取っていく作業も大切なのですね。私なんかすごく俗人だから、持ってる力が仮にあるとしたら、全部見せたくなるっていうようなところがありますけれど(笑)。

久石:

音楽家も同じですよ(笑)。

宮崎:

そもそも、どういうジャンルから音楽に世界に入られたのですか。

久石:

現代音楽ですね。まず、驚くものというか、音が鳴った瞬間って「えー」と思うような、未知のものに出会うような感動があるじゃないですか。それがぼくにとっては現代音楽だったんですよ。

それで大学に進んで、ミニマル・ミュージックという、同じパターンを繰り返す音楽に出会って、そっちのほうに進んだんですけれど、もともとは音楽でどういう可能性があるかということをずっと追求していきたかったんです。つまり、木でいうと幹なんですよ。幹を見て美しいって思う人はだれもいませんよね。

宮崎:

まず、いませんね。

久石:

枝があって、葉っぱだとかたわわになって、それではじめてみんな、「ああ、いい木だな」「いい森だな」とかいいますよね。だけど、自分がすごく興味があったのは幹の部分で、音楽にどういう可能性があるのか、たとえば、こんなやり方でも音楽は成立する、そんな音楽をずっとやりたかったんです。

宮崎:

幹でも、力を持って人を魅きつける幹を目指してらしたのですか。

聴かせるという気はなかった

久石:

いや、魅きつけなくてよかったんです(笑)。

宮崎:

自分だけで愛でていればいいと。

久石:

そうそう。こんな幹もあるぞという可能性を追求することができればよくて、人にうけようという気はまるでなかったんです。

宮崎:

聴かせるということは前提としてなかったのですか。

久石:

それはあんまり興味がなかったです。それよりも、それをやることで次の人たちがそこに枝をつけたり葉っぱをつけていく、そういうパイオニア的な音楽のアプローチにすごく興味があったんです。

だから、現代音楽をやっていた後半では、不確定多数のミュージシャンによる不確定多数音楽という、訳のわからない命題に取り組んでました。

宮崎:

……?

久石:

それはどんな音楽かというと、2人以上なら、たとえば100人でも200人でも演奏できるんです。時間の長さをあらかじめ決めておけば、5分でも1時間半でも演奏できる音楽なんです。

宮崎:

演奏する人によっては全然ちがうわけですよね、そこから出てくる音は。

久石:

そこをどこまで管理するかが重要なポイントなんですよ。自由にやってるようなんだけれど、結果的に出る音は、まったく自分が意図した音でなければ作曲ではないですから。20代はほとんどそういうことをやってました。

宮崎:

それは聴いていて、なかなか難しかったかもしれませんね。心を動かされた人がどれだけいたかというと…。

久石:

いや、だれもいませんでしたね、観客は(笑)。

宮崎:

それから、どういういきさつで方向転換されるのですか。

久石:

自分がやってきたミニマルというスタイルは、海外ではテクノポップ系にすごく影響を与えたんですね。同じパターンを繰り返しますからね。そういうなかで、イギリスなんかに、ブライアン・イーノだとかいろんなミュージシャンが出てきて、実際ぼくらが理屈と理論でがんじがらめになって窮屈でアップアップしていたときに、いともたやすく、そういうのをポップスというフィールドに取り入れてやってるんですよ。それを見たときに、羨ましいという気持ちがすごくあったんです。

宮崎:

久石さんでもがんじがらめで悩まれることがあるのですね。

久石:

それは今でも悩んでますから(笑)。やはり、理屈が先行した世界は、ものを殺しにくいんですよ。

宮崎:

それはすごい表現ですね。

久石:

つまり、現代音楽だと「ねばならない」「してはならない」という禁止事項が増えてくるわけですよ。ところが、人間のイマジネーションとか発想の出だしっていうのはすごく曖昧なわけじゃないですか。「わあ、鳥が飛んでる」という出だしから深めていって、結果それが理論的な武装にいたれば理想なんだけれども、現代音楽の世界だと、出だしにそういうことをつぶしていく作業になるんですよ。

宮崎:

枠をはめてしまうのですか。

創作とはイマジネーションだ

久石:

そうなんです。それで、とても窮屈になってしまうんですね。でも、創作というのは、基本的にはイマジネーションをどれだけ持っているかがすべてですよね。たとえばコップを見ると、ほとんどの人は「あっ、コップだ」と言いますよね。でも、「いや、花瓶じゃないか」と、同じものを見ても、もうひとつ違った認識ができる、そして思い込める強さみたいなものが創作の原動力になるわけですよ。

宮崎:

それは訓練して得られるものなのですか。それとも、もともと持っている素質なのですか。

久石:

ぼくが考えるには、だれでも持っていると思います。たぶん深層心理だったりとか、奥底にはみんな持ってる。ただ、それが性格だったり環境に左右され、自分で気づかないまんま一生送ってしまう人もいるでしょうね。

宮崎:

久石さんの場合、曲の構想とかメロディーはどういうときに浮かぶのですか。

久石:

場所とか環境よりも、やはり自分の中の問題のほうが大きいですね。仕事の打ち合わせをして、それから長い間自分の中で考えてる時間というのがあって、それが自分にとってはすごく大事なんですね。実際に作業に入ると、ぼくはすごく早いほうで、わっと作ってしまうんです。

宮崎:

書きはじめると、あっという間なのですか。

久石:

ええ。レコーディングもものすごく早いんです。だけど、そこまで行き着くまでの期間が長い。その間いろんなことを考えていて、ポーンと発想が浮かぶ瞬間というのは、ベッドの中だったり、シャワーを浴びているときだったり、ご飯を食べたりしているときとか、そういうときが多いですね。

宮崎:

それまで体の中で発酵させておくのですね。

久石:

おそらく音楽をつくるときでいちばん大事になる核みたいなものがあるんですね。その核みたいなものがひ弱だったときは、どういうふうにデコレーションしても、最終的な仕上がりはだめなんです。だから、この映画の何が核になるのか、それは音だったりイメージだったりするんですが、このへんに迷いが生じてるときはだめです。

宮崎:

それをご自分で納得できるところまで突き詰めるのですか。

久石:

しますね。「こういうイメージだ」とか「これはこうだ」というのが、見える瞬間があるんですよ。それで確信できたら、あとはそれを曲にする作業だけですから。

宮崎:

それは強制的には浮かばないでしょう。ご自分をそういう状態にもっていかれるのですか。

久石:

強制的には浮かばないので、自分を追い込むようにはしますけれどね。

宮崎:

はぁ、それは大変ですねぇ。

メインテーマで苦労しますね

久石:

往々にして、メインテーマで苦労するケースが多いですね。締め切りが迫っていたりして、やむをえずメインテーマをひ弱なまま作ったときなどは最後まで納得できませんね。

宮崎:

そういうこともあるのですか。

久石:

ありますよ。それはどうしたって全勝するわけにはいきませんから(笑)。

宮崎:

生身の人間が仕事でやってるわけですからね。そういうときはどうするのですか。

久石:

できるだけ早く忘れるように努力してます。

宮崎:

ハハハハハ。そうなんですか。でも、意外にそのほうが世の中でうけたりしません?

久石:

それもたまにあるんですよ(笑)。

宮崎:

これからの音楽人生、大きな目でみて、どういう方向に進んで行こうと思ってらっしゃいますか。

日本語のきれいさを伝えたい

久石:

まだやりたいりないことがいっぱいあるんですよ。いまだ日々発見していることもありますし、タイムスパンの長い短いにかかわらず、自分の中で解決していかなければいけない、音楽家としての問題は日々解決していかなければならない。

ただ、ぼくのなかで、どうしても日本語と西洋音楽のメロディーが頭の中で一致しないという思いがあるんですよ。その解決さえついたらとっくに、ミュージカルとかオペラをもっともっと書いていたはずなんだけれど、書いてないんですよ。

宮崎:

では、これからはそういった分野にも挑戦していきたいと。

久石:

ぼくはこうやって映画音楽をやってるわけだから、音楽の劇性に関してはそれなりの意見は持ってますし、できるはずなんです。つまり、クラシックの世界でも、モーツァルトにしろベートーヴェンにしろ、みんな歌劇を書いてますでしょ。たとえば、ラフマニノフがいまの時代に生きてたら、絶対映画音楽をやってますよ。映画音楽までやっている自分が、なぜオペラを書かないかというと、やはり日本語がね。日本の創作ミュージカルを見にいくと、ほんとにまいっちゃうんですよ。

宮崎:

それ、わからないでもないです(笑)。

久石:

もうさぶ~っていう感じで、いやなんですよ(笑)。

宮崎:

西洋音楽と日本語と一致させるというのはむずかしいでしょうね。

久石:

(節をつけて)「ちょっと、明日何食べる~」とか言われたら、ほんと帰りたくなりますよね。

宮崎:

ハハハハ。ほんとにねぇ。

久石:

ちょっとやめてくれよ、みたいな感じがしますよ。だから、その問題を解決することがすごく大事で、自分の中ではその答えがちょっと見えだしてるんです。ですから、来年ぐらいに何とか形にしようなかなとは思ってるんですよ。

宮崎:

そのときには、日本語を捨てて歌劇を作るのではなくて、あくまで日本文化にこだわるのですか。

久石:

捨ててはだめなんですね。ぼくはよく、ボーカルを使う曲を作るとき、歌詞を英語に直したりするんですよ。英語のほうが作曲が楽だから。でも、やはり最後は、純正の日本語でしっかりしたものを残したい。「あぁ、日本語ってこんなにきれいだったんだ」と思えるような、自分のメロディーと日本語を一致させる方法を考え出したいんです。

宮崎:

久石オペラの誕生、心待ちにしておりますわ。きょうはありがとうございました。

(構成・二居隆司)

緑の眼

「久石」芸術のコラボレーションは、ぴったり親しい間柄ではなく、ぴんと緊張した関係からこそ生まれると、よくわかります。

あれだけ宮崎駿監督作品や北野武監督作品に欠かせない存在でいらっしゃるのに、プライベートなお付き合いはほとんどないのだそうです。従って、お仕事以外の「お顔」も知らない、とのこと。

とはいえ、お互いに知り尽くしているからこそ、ああいう作品が生まれるのでしょうけれど。この辺りの割り切り方が久石さん流なのですね、きっと。

目の前にいらっしゃる久石さんは、外界との輪郭をくっきりつけずに、何事も受け入れてしまう、という感じの柔軟さをたたえて、穏やか、にこやかでした。あの独特な久石ワールドの秘密を垣間見たような気がしました。

(「週刊読売 1999年12月19日号」より)