Posted on 2021/07/31

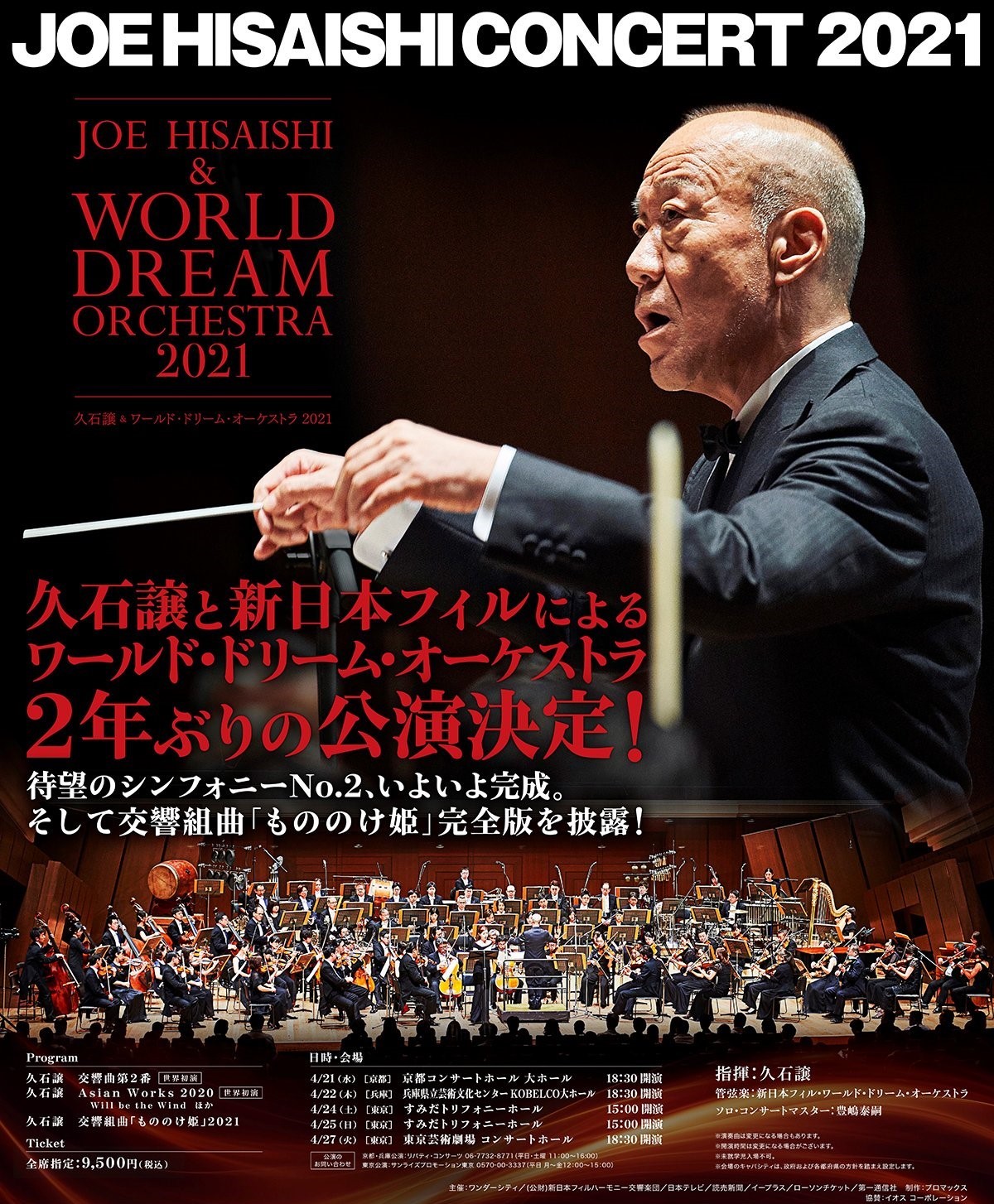

4月21~24日開催、7月25~26日振替開催、国内3都市5公演と世界各地ライブ配信も実現した「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2021」コンサートツアーです。4月の緊急事態宣言を受けツアー途中で中止となってしまいましたが、それから間を置かず7月振替公演を叶えてくれました。W.D.O.2021完走してくれたこと、尽力いただいた皆さまへ感謝の気持ちでいっぱいです。

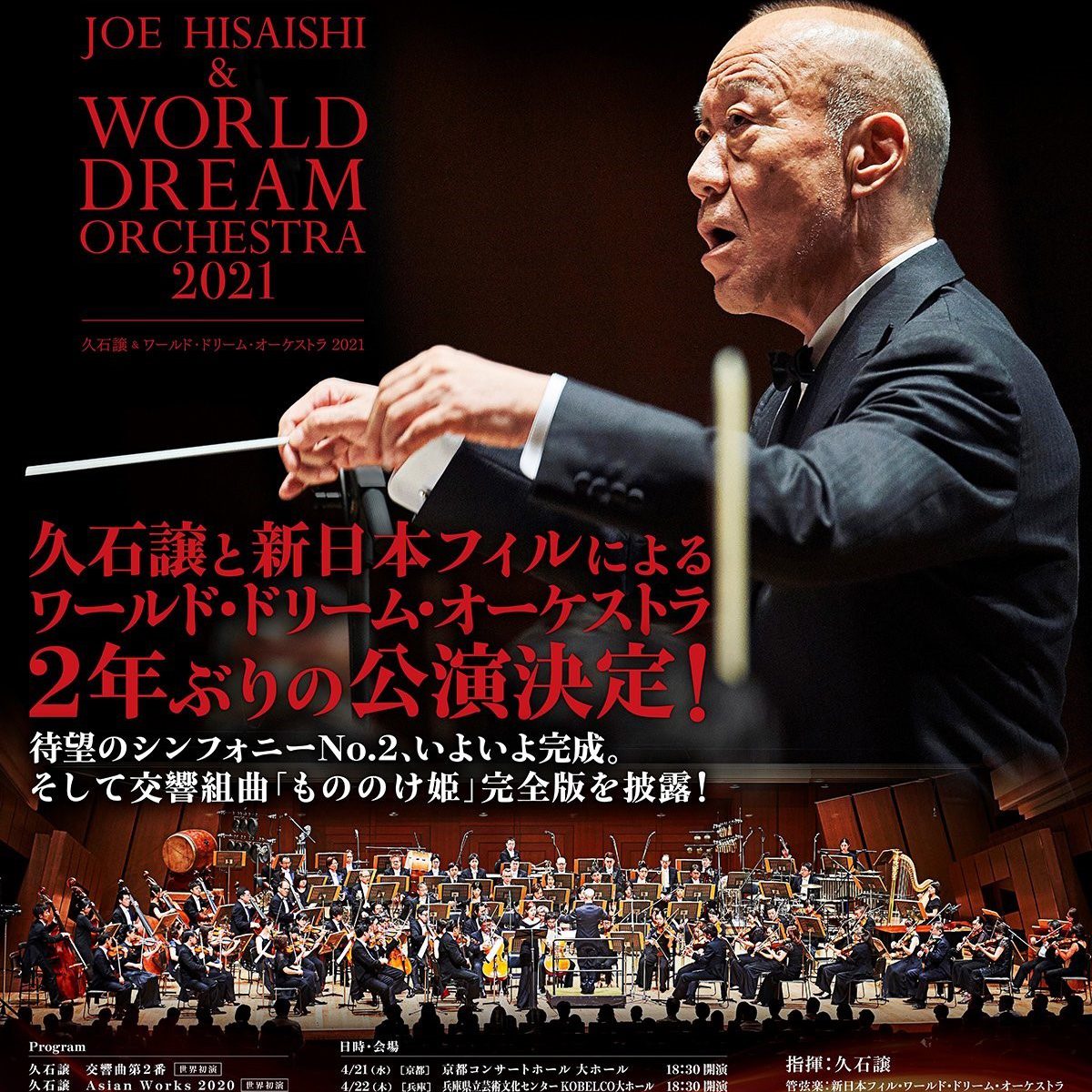

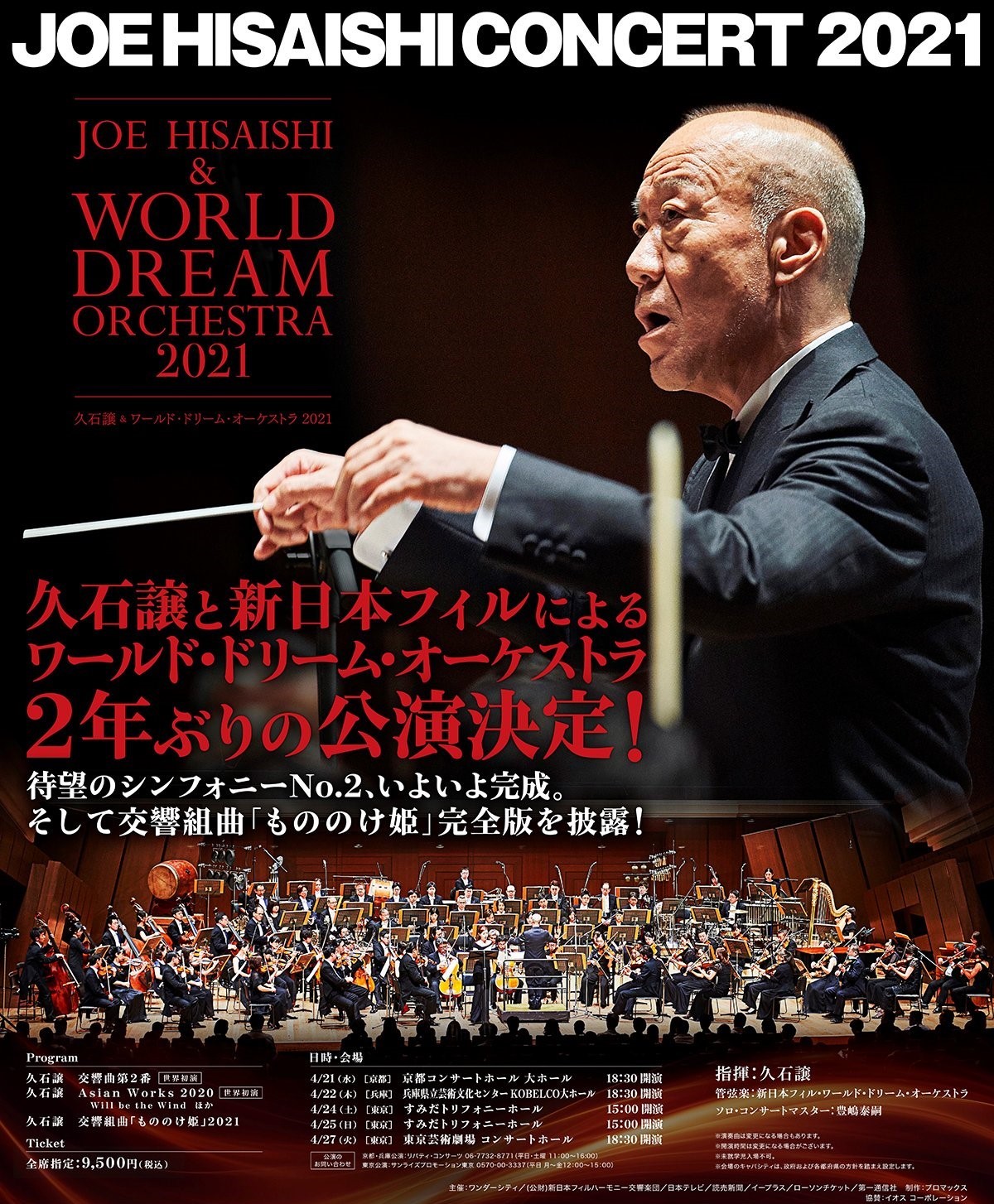

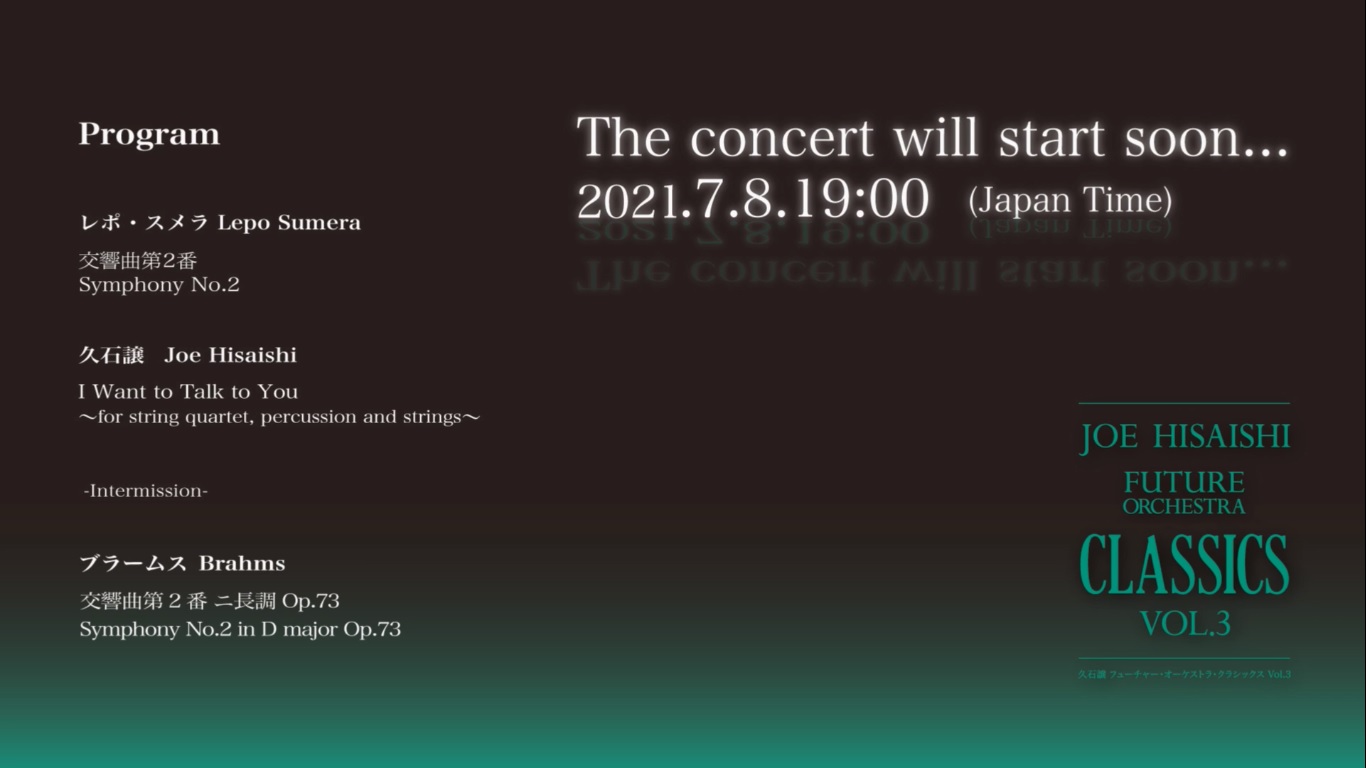

❝久石譲と新日本フィルによるワールド・ドリーム・オーケストラ、2年ぶりの公演決定&[ライブ配信決定]*!待望のシンフォニーNo.2がいよいよ完成するほか、交響組曲「もののけ姫」完全版を披露します。どうぞご期待ください!❞

*[additional information]

アナウンスとキラーコピーが駆け抜けた3月、一喜一憂した4月、再び希望の光に導かれた7月。いかなる現状であっても少しでも閉塞感を打破したい!決して負けない!止めてしまってはいけない! コンサートを準備する人たちと、コンサートを待ち望む人たち、その希求する方向は同じです。それでもなお事情や葛藤を抱えながらコンサートへ行けない人もいます。いろいろな思いを日々のエネルギーにして、遠くまでのびる光のように、また次の楽しみを目標にしていきたいですね。

久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2021

JOE HISAISHI & WORLD DREAM ORCHESTRA 2021

[公演期間]

2021/04/21,22,24

2021/07/25,26

[公演回数]

5公演

4/21 京都・京都コンサートホール 大ホール

4/22 兵庫・兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール

4/24 東京・すみだトリフォニーホール

*緊急事態宣言を受け2公演とライブ配信 中止

4/25 東京・すみだトリフォニーホール

4/27 東京芸術劇場 コンサートホール

4/27 ライブ配信(日本・海外)

*振替公演

7/25 東京芸術劇場 コンサートホール

7/26 東京・すみだトリフォニーホール

7/25 ライブ配信(日本・海外)

[編成]

指揮:久石譲

ソプラノ:林正子(4/21,22,24) 安井陽子(7/25,26)

管弦楽:新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ

コンサートマスター:豊嶋泰嗣

[曲目]

久石譲:交響曲 第2番 *世界初演

Symphony No.2 (World Premiere)

Mov.1 What the world is now?

Mov.2 Variation 14

Mov.3 Nursery rhyme

—-intermission—-

久石譲:Asian Works 2020 *世界初演

I. Will be the wind

II. Yinglian

III. Xpark

久石譲:交響組曲「もののけ姫」2021

Symphonic Suite “Princess Mononoke” 2021

—–encore—-

久石譲:World Dreams

さて、個人的な感想はひとまず置いておいて、会場で配られたコンサート・パンフレットからご紹介します。

皆さんこんにちは、久石譲です。

2021年のワールド・ドリーム・オーケストラ(W.D.O.)は明るく元気に行きたいと思います。

色々あるけど、それでも行ってよかった!

そう思えるコンサートになるように我々一同ベストを尽くします。楽しいひと時をお過ごしください。

1. Symphony No.2 (World Premiere)

2020年9月にパリとストラスブールで初演し、その後世界各地で演奏する予定だったが、パリは2022年4月、その他の都市も2022年以降に延期された。僕としては出来上がった曲の演奏を来年まで待てないので今回W.D.O.で世界初演することに決めた。

2020年の4~5月にかけて、東京から離れた仕事場で一気に作曲し、大方のオーケストレーションも施した。が、コンサートが延期になり香港映画などで忙しくなったこともあり、そのまま今日まで放置していた。当初は全4楽章を想定していたが、3楽章で完結していることを今回の仕上げの作業中に確信した。

この時期だからこそ重くないものを書きたかった。つまり純粋に音の運動性を追求する楽曲を目指した。36分くらいの作品になった。

Mov.1 What the world is now?

チェロより始まるフレーズが全体の単一モチーフであり、それのヴァリエーションによって構成した。またリズムの変化が音楽の表情を変える大きな要素でもある。

Mov.2 Variation 14

「Variation 14」として昨年のMUSIC FUTURE Vol.7において小編成で演奏した。テーマと14のヴァリエーション、それとコーダでできている。とてもリズミックな楽曲に仕上がった。ネット配信で観た海外の音楽関係者からも好評を得た。

Mov.3 Nursery rhyme

日本のわらべ歌をもとにミニマル的アプローチでどこまでシンフォニックになるかの実験作である。途中から変拍子のアップテンポになるがここもわらべ歌のヴァリエーションでできている。より日本的であることがむしろグローバルである!そんなことを意識して作曲した。約15分かかる大掛かりな曲になった。

2. Asian Works 2020 (World Premiere)

2020年のエンターテインメント音楽として作曲した曲の中から、アジアから依頼されたものを選んだ曲集だ。それぞれの楽曲は中国、香港、台湾と何やら緊張する地名が並んでいるが、政治的意図は全くありません(笑)

I. Will be the wind

LEXUS CHINAの委嘱で作曲、疾走感を重視した。

II. Yinglian

2020年の香港映画「Soul Snatcher」で使用したラブテーマ。クラリネットのソロが印象的な小曲だ。

III. Xpark

台湾の水族館のために作曲した。いわば環境音楽のように観に来ていただいた人々に寄り添う音楽を書いたが、この曲はExitの音楽として観客の皆さんが楽しい気分で帰って欲しい、と思い作曲した。

3. Symphonic Suite “Princess Mononoke” 2021

1997年のアニメーション映画「もののけ姫」に書いた音楽をもとに交響組曲として再構成した。数年前にW.D.O.で取り上げたのだが、何かしっくり来なかったので、今回再チャレンジした。

大きく変えた箇所は新たに世界の崩壊のクライマックスを入れたこと、それとスタジオジブリフィルムコンサート世界ツアーで使用しているオーケストレーションを関連楽曲に導入したことなどである。再構成したことでより宮崎さんが目指した世界に近づけたように思え、僕は満足している。

最後に本当に来ていただいてありがとうございます。

楽しんでいただけたら幸いです。

久石譲

(「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2021」コンサート・パンフレット より)

*パンフレットは4月開催分と7月開催分で[公演日程]と[久石譲 楽曲解説]が一部修正されています。楽曲解説の一~ニ文が添削されています。ここでは7月開催分を掲載しています。

ここからはレビューになります。

見たいのは『もののけ姫』のところだけかもしれない。いろいろ言われてもピンとこないかもしれない。長くて読むにツライかもしれない。……それでも、書ききりたい!いま思ったことを刻々と書ききってしまいたい!……そう思ってプログラム順です。『もののけ姫』だけ見たい人は豪快にスクロールしてください。一気に読むのは忍耐かもしれませんが、少しずつでも楽しく読みすすめていただけたらうれしいです。

交響曲 第2番

Symphony No.2

Mov.1 What the world is now?

Mov.2 Variation 14

Mov.3 Nursery rhyme

待望のシンフォニーNo.2世界初演です。全3楽章、各楽章10分以上、トータル約36分の大作です。まず触れたくなるのは作品名のことです。これまでの流れからみたときに、新作交響曲は《第2交響曲(2番目の交響曲)》であり、タイトルは《○○○○ SYMPHONY》などというようになるのかと思っていました。今回は純粋なる作品番号《交響曲 第2番》として現れました。

以前、久石譲はこんなことを語っています。

”これはすごく悩みます。シンフォニーって最も自分のピュアなものを出したいなあっていう思いと、もう片方に、いやいやもともと1,2,3,4楽章とかあって、それで速い楽章遅い楽章それから軽いスケルツォ的なところがあって終楽章があると。考えたらこれごった煮でいいんじゃないかと。だから、あんまり技法を突き詰めて突き詰めて「これがシンフォニーです」って言うべきなのか、それとも今思ってるものをもう全部吐き出して作ればいいんじゃないかっていうね、いつもこのふたつで揺れてて。この『THE EAST LAND SYMPHONY』もシンフォニー第1番としなかった理由は、なんかどこかでまだ非常にピュアなシンフォニー1番から何番までみたいなものを作りたいという思いがあったんで、あえて番号は外しちゃったんですね。”

(Blog. NHK FM「現代の音楽 21世紀の様相 ▽作曲家・久石譲を迎えて」 番組内容 より抜粋)

『THE EAST LAND SYMPHONY』は、標題音楽(音楽外の想念や心象風景を聴き手に喚起させることを意図して、情景やイメージ、気分や雰囲気といったものを描写した器楽曲のことをいう from ウィキペディア)的側面もあります。

『交響曲 第2番』は、絶対音楽・純音楽に近い、久石譲楽曲解説でいう ”つまり純粋に音の運動性を追求する楽曲を目指した” 作品ということになります。最新インタビューでも、タイトルを付けることをやめた理由について語っています。そこで持ち上がってくるファンの心の声「第1番はどれ?過去のシンフォニー作品たちは?」、そのあたりのこともあわせて別頁で探求しています。よかったらご覧ください。

楽章ごとには副題が付与されているおもしろさにも注目したいです。

Mov.1 What the world is now?

きれいな翻訳が見つけられなかったのですが、僕の解釈です【世界は今どうですか?/世界は今どうなっていますか?/世界は今何が起こっていますか?/世界は今どんな状況ですか?】、こんなニュアンスや意味合いなのかなと思います。世界中を覆っているCovid-19という今を如実に反映したものであると言えます。また、これから先いかなる時もいかなる瞬間も、ふと立ち止まって考えたい問題提起や警鐘のようなもの、と思っています。

荘厳な導入部です。上から下へ連なる2音がくり返す弦楽は、古典クラシック作品にもみられる崇高さあります。最小に切りつめられたモチーフが、ヴァリエーション(変奏)で展開していきます。中間部や終部に聴かれるパーカッションの炸裂も強烈です。急降下する旋律、下からせり上がってくる旋律、うねり旋回する旋律、それらの合間にアタックする最強音たち。単一モチーフ[レ・ファ・ド](D-F-C)および[レ・ファ・ド・ミ](D-F-C-E)の旋律とそこからくるハーモニーは、第3楽章の構成と響きにもつながっていくようです。

Mov.2 Variation 14

久石譲楽曲解説にあるとおり、交響曲の第2楽章として書き上げたものを、先に小編成版で披露していた曲です。MFコンサートの16奏者による小編成版も好感触、遂にオリジナル・フルオーケストラが初披露されたというおもしろい登場順番です。全体構成は同じですが、楽器編成の拡大縮小によるパートや旋律の増減はあるのかもしれません。

次の第3楽章とはまた異なる、こちらもわらべ歌のようなテーマ(メロディ)とそのヴァリエーション(変奏)から構成された曲です。メロディがリズミカルになったり、付点リズムになったり、パーカッションや楽器群の出し入れの妙で楽しいリズミックおもちゃ箱のようです。遊び歌のようでもあり、お祭り音頭のようでもあります。日本津々浦々で聴けそうでもあり、海を渡って世界各地の風習や郷愁にもシンパシー感じそうでもあります。子どもたちが集まって遊びのなかで歌う歌、それがわらべ歌です。おはじきのような遊びも、世界各地で石をぶつけて同じように遊ぶものあったり、お祭りのようなリズム感は世界各地の祭事やカーニバルのような躍動感あります。

ひとつのテーマ(メロディ)が、歴史や伝承によって歌い継がれる時間のなかでの変化、あるいは土地や環境によって節回しやリズム感が異なるという空間のなかでの変化。そんな時間軸と空間軸によるヴァリエーション(変奏)という見方をしてみるのもおもしろいなと思います。そこには、人・歴史・記憶・思いといったものが重層的に響きあうように思うからです。

また、近年久石譲が推しすすめている単旋律の手法を連想させます。厳密に言うと、単旋律になっている箇所はないと思うのですが。単旋律の手法で使っていた同じ音を複数の楽器で重ねることで、音の厚みを瞬間的に持たせたり、重ねる楽器をカラフルにすることで色彩感を演出する。そういったことが随所に施されていますが、部分的にも単旋律で押しきっている箇所はないと思います。それでも、楽章をとおして極力ハーモニー感をおさえた書きかたがされています。ハーモニーからくるエモーショナルじゃない、リズミックからくるエモーショナルで貫きたい、たとえばそんな印象です。

About “Variation 14 for MFB” and “Single Track Music”

MFヴァージョンは、コンサート動画特別配信もされています。単旋律についてもあります。

Mov.3 Nursery rhyme

タイトルそのまま日本語で”わらべ歌”です。12~13小節からなる五音音階メロディラインが次々とフーガのように織りかさなっていきます。久石譲楽曲解説にあるとおり、”途中から変拍子のアップテンポになるがここもわらべ歌のヴァリエーションでできている。” なるほどたしかにわかりやすくなります。

久石譲のいう “日本のわらべ歌をもとに” というのが、特定の歌をさしているのかわかりませんが、日本人なら誰しも聴いてすぐに「かごめかごめ」をイメージすると思います。うーん、悩む。ベースとなっているのは「かごめかごめ」でもいいとは思うんです。けれども、例えば変拍子のアップテンポになるヴァリエーションなど聴きすすめていくと、また別のわらべ歌を連想する人もいると思います。聴いた人それぞれが生まれ育った土地にある歌に結びつきやすい。わらべ歌は五音音階の似た旋律が多くみられます。つまり、総合的なわらべ歌のイメージが、この第3楽章の基本モチーフになっているとみることもできるような気がします。「かごめかごめ」の楽曲的背景を暗喩としてどこまで持ち込みたいとしているか、このあたりにも付随してくることだと思うので、一旦「この曲から引用」とは断定しないでおきたい今の心境です。

”ミニマル的アプローチでどこまでシンフォニックになるかの実験作である”、久石譲の楽曲解説からです。ここからはテーマ(メロディ)だけに注目して楽章冒頭を紐解いていきます。コントラバス第1群がD音から13小節のテーマを奏します。2巡目以降は12小節のテーマになります。本来は1コーラス=12小節のテーマでできていて、1巡目に1小節分だけ頭に加えているかたちです。「レーレレ/レーレミ、レーレーレー」(13小節版)、「レーレミ、レーレーレー」(12小節版)というように。なぜ、こうしているのかというと、かえるの歌の輪唱とは違うからです。かえるの歌はメロディ1小節ごとに、次の歌い出しが加わっていきますよね。なので、ズレて始まって、そのままズレズレて終わっていきます。

コントラバス第1群が2巡目に入るとき、同じ歌い出しの頭から、コントラバス第2群がA音から13小節のテーマを奏します。同じく2巡目以降は12小節のテーマになります。この手法によってズレていくんです、すごい!12小節のテーマだけなら、同じ歌い出しの頭から次が加わっていくと、メロディをハモるように重なりあってズレることはありません。でも、なんらかの意図と理由で、歌い出しの頭を統一しながらもズラしたい。だからすべて1巡目だけ13小節で、2巡目以降は12小節なんだと思います、すごい!テーマは低音域から高音域へとループしたまま引き継がれていきます。つづけて、チェロはE音から、ヴィオラはC音から、第2ヴァイオリンはG音から、第1ヴァイオリン第1群はB音から、最後に第1ヴァイオリン第2群はD音からと、壮大な太陽系を描くように紡いでいきます。そして全7巡回したころには、壮大なズレによる重厚なうねりを生みだしていることになります。対向配置なので、きれいにコントラバスから第1ヴァイオリンまで時計回りに一周する音響になることにも注目したい。さらに言うと、コントラバス第1群のD音に始まり、最終の第1ヴァイオリン第2群もD音で巡ってくるわけですが、このとき響きが短調ではないと思います。メロディの一音が替わっているからです。あれ? なんで同じD音からなのにヴァイオリンのときは抜けた広がりがあるんだろう、暗いイメージがない。ここからくるようです。

(余談)「わらべ唄」と「天女の歌」(両作曲:高畑勲)でも同じような関係性と響きをみることができますね。快活に歌われるメロディと、暗い影をおとすメロディ。同じ旋律をもとにしながら響きや印象をがらっと変える。わらべ歌というものがそういったことをしやすいのか、五音音階のライン上で動かすことに効果を発揮するのか、とても興味深いところです。(余談おわり)

登場順からは少し入れ替えますが、ピアノなどで低い順に[レ・ラ・ド・ミ・ソ・シ](D-A-C-E-G-B)と同時に鳴らすと美しい和音になることがわかります。7巡する旋律からくる基音6音(D-A-C-E-G-B)ですが、再現部にコントラバスのF音から始まります。これを加えると基音7音(D-F-A-C-E-G-B)で、ピアノを指で押さえた状態を見ると3度ずつ均等に離れた音が、両手を使って2オクターブできれいに響いていると思います。また、ここで第1楽章の単一モチーフを思い出してみます。単一モチーフ[レ・ファ・ド・ミ](D-F-C-E)の旋律とそこからくるハーモニーと、第3楽章のテーマの基本7音[レ・ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シ](D-F-A-C-E-G-B)は、同じようなハーモニーを響かせていることに気づきます。わらべ歌の五音音階のメロディからくる日本的響きと、セブンスコードのようなモダンな響きによる深いブレンド。それから、かえるの歌のようにまったく同じメロディが重なっていくのではない、メロディの音をそっと一音替えることで明暗をつくりだす。基本テーマも中間部ヴァリエーションも終盤の再現部も、同じような響きの変化を聴くことができます。重層的な旋律とそこから生まれるハーモニーの整合性をとっているように思えます。……わかったようなことを言ってはいけない、失礼しました、終わります。

再現部のクライマックス(楽章終盤)、コントラバスやチューバのどっしりしたテーマに支えられた管弦楽の大謳歌は『ムソルグスキー:展覧会の絵』終曲「キエフの大門」を彷彿とさせるほどの荘厳さを感じます。いや、黄金の国ジパングか!? 終結部のソロ・コントラバスはE音から12小節のテーマを奏して幕をとじます。コントラバスという低弦楽器に始まり、そして終わる。とても土着的なイメージをあたえてくれます。そこに根づいているということ、あるいはちゃんと根を張ることの象徴のようにも感じます。

高畑勲監督が聴いたら喜んだんじゃないかな、満面の笑みで楽しんだんじゃないかな。そんなこともまた思いました。あるいは、この作品をベースに映像をつけさせてほしい、なんていう逆オーダーもありそうなほど気に入ったかもしれない。そんなこともまた思いました。なんとはなしに、目頭の熱くなってくる作品です。

総評して。

まず驚きます。何に驚くかって、この作品の初演が海外オーケストラとの共演で予定されていたということです。これだけ日本的な旋律や響きの色濃い作品であれば、普通なら日本のオーケストラと初演や共演を重ねて地盤と自信を固めたいとならないのかな。それをフランスのオーケストラが初演!?、なんとも野心的だと思います。

でも、ここにこそ、久石譲のみなぎる自信があるように感じてきたりもします。つまり、日本的な旋律を使いながら、全楽章とおして縦のラインがそろっている。タタッ、タタッ、と縦わりで、ターラッとこぶしをつけたくなるような旋律も、一切の節回しを排除して、リズミックに徹しています。たぶん、リズムものってきてテーマを歌おうとしたら「タ~ラッ」ってなってしまいそうなところも、「タッタッ」と一貫してきちんとそろえてアプローチしています。だからこそ、海外オーケストラでも、この交響曲を同じクオリティと求める表現でパフォーマンスできる。作品の持ち味と現代的なアプローチをいかんなく発揮できる。そう踏んだじゃないかと思うほど。勝手に震える。

『THE EAST LAND SYMPHONY』と『交響曲 第2番』で確信したこと。久石譲にしかつくれない交響曲がある。そこには大きな3つの要素があります。古典のクラシック手法、現代のミニマル手法、そして伝統の日本的なもの。この3つの要素と音楽の三要素(メロディ・ハーモニー・リズム)の壮大なる自乗によって、オリジナル性満ち溢れた久石譲交響曲は君臨しています。これは誰にもマネできるものではありません。言い換えると、今の時代の×日本の誇る×世界に発信する 現代作曲家、ということになりますよね! We want to listen to your Symphonies. そんな海外オファーも増えてくるんじゃないかな。いつか久石譲ご本人による、音楽専門家らによる音楽的作品解説にも期待したいです。

『交響曲 第2番』にフォーカスすると、正統的な番号付け作品として初めて登場しながら、構成や形式は必ずしも正統的ではありません。ソナタ形式、緩徐楽章などといった一般的な交響曲のかたちではない。全楽章が変奏形式(ヴァリエーション)で構成されているという、とんでもなく個性的です。久石譲のミニマル×ヴァリエーションの手法がとても相性がいい、いやいや強力な武器であることに気づかされるほどです。聴く人ひとりひとりの豊かな感受性によって、この交響曲はより一層イマジネーション豊かに響きわたっていきそうです。

これからも久石譲交響曲は作品番号を重ねていくでしょう。そして、重ねれば重ねるほど私たちは実感していくことになると思います。交響曲は、現代作曲家 久石譲としての最終形態であり到達点であるということに。ジブリの曲は知ってる、映画音楽やCM音楽は聴きやすい、ミニマル曲こそおもしろい、現代作品の先鋭さかっこいい。そんなすみ分けや境界線すら吹き飛ばしてくれる交響曲たち、それは《総合的な久石譲音楽のかたち》です。

Asian Works 2020

多くの人が初めて聴いた曲も多いだろうなか、SNSコンサート感想などでも人気の高かったコーナーです。そして、きれいに人気を等分していたのも印象的でした。エンターテインメントで発表された楽曲たちがすぐにコンサートで聴けるというのも、近年では珍しいかもしれません。音源化の有無なんかもふくめてリアルタイムに追いかけているファンにもうれしいラインナップとなりました。

I. Will be the wind

先に公開されたオリジナル音源と楽曲構成はほぼ同じだと思います。

”叙情的でミニマルなピアノの旋律と室内オーケストラ編成で構成されている。ミニマルなモチーフのくり返しを基調とし、奏でる楽器を置き換えたり、モチーフを変形(変奏)させたり、転調を行き来しながら、めまぐるしく映り変わるカットシーンのように進んでいく。

後半はミニマルなピアノモチーフの上に、弦楽の大きな旋律が弧を描き、エモーショナルを増幅しながら展開していく。かたちをもたない風、安定して吹きつづける風、一瞬襲う強い風、淡い風、遠くにのびる風。決して止むことのない風、それは常に変化している、それは常にひとつの場所にとどまらない。ミニマルとメロディアスをかけあわせた、スマートでハイブリットな楽曲。”

(Disc. 久石譲 『Will be the wind』 *Unreleased レビューより抜粋)

たとえば、世界中から日本を訪れる人たち。飛行機が滑走路へ降り立つ機内で、日本を紹介するビデオと一緒にこの音楽が流れる。なんと美しいウェルカム音楽だろうと思います。そして、これから旅する日本への高鳴る気持ちを運んでくる。つつましさと、風流さ舞うなおもてなし。

II. Yinglian

ぜひサントラ盤も聴いてみてください。この曲はTrack.17「英蓮 / Yinglian」です。

”愛のテーマ。主要キャラクターの一人、女性が登場するシーンで多く聴かれる楽曲。お香のような、ゆらゆらと、ふわっとした、無軌道な和音ですすむ。ゆるやかな独奏、メロディとアドリブのあいだのような、動きまわりすぎない加減の無軌道な旋律がのる。魅惑的で妖艶な曲想は、これまでの久石譲には珍しい。クラリネット、ピアノ、フリューゲルホルン、フルート、ストリングス。登場するたびにメロディを奏でる楽器たちを変え、まるで衣装替えに見惚れるように、つややかに彩る。(Track.17,20,25,27)”

(Disc. 久石譲 『赤狐書生 (Soul Snatcher) オリジナル・サウンドトラック』 レビューより抜粋)

III. Xpark

明るく軽やかな曲です。音符の粒の細かいメロディがつながってラインになって、楽しそうに転げているようです。そして広がりのある曲です。ありそうでなかった!そんな久石譲曲です。番組音楽に使わせてください!そんな久石譲曲です。後半のソロ・ヴァイオリンの旋律も耳奪われる演出です。ホンキートンク・ピアノのように、ちょっとチューニングの狂った調子っぱずれのニュアンスで、小躍りするほど浮足立った弾みを表現しているようにも聴こえてきます。してやったりなコンマスと指揮者の目配せに笑みこぼれます。こんな音楽でおでかけの楽しい一日が締めくくれたらなんて素敵だろう。

映画『海獣の子供』公開時、コラボレーション企画として国内いくつかの水族館で、この映画音楽を使ったショータイムが開催されました。撮影OK!拡散Welcome!ということもあって、よくSNSで動画見かけました。それを目にしてのオファーだったのかはわかりません。でも、久石譲のミニマル・オーケストレーションは、ほんと海や宇宙のミクロマクロな世界観と抜群Good!なことはわかります。

Symphonic Suite “Princess Mononoke” 2021

待った甲斐あったスケールアップ!2021年版は楽曲構成も追加され、いよいよその全貌を現しました。

<構成楽曲>

1.アシタカせっ記 (交響組曲 第一章 アシタカせっ記)

2.タタリ神

3.旅立ち -西へ-

7.コダマ達

4.呪われた力 *

8.神の森 (交響組曲 第五章 シシ神の森)

20.もののけ姫 ヴォーカル (交響組曲 第四章 もののけ姫)

28.黄泉の世界 *

29.黄泉の世界 II *

30.死と生のアダージョ II *

31.アシタカとサン (交響組曲 第八章 アシタカとサン)

ナンバー/曲名『もののけ姫 サウンドトラック』に準ずる

(曲名『交響組曲 もののけ姫 CD版』に準ずる)

*新規追加楽曲

《Symphonic Suite PRINCESS MONONOKE》2016年版

a) アシタカせっ記

b) TA・TA・RI・GAMI

c) 旅立ち

d) コダマ達

e) シシ神の森

f) もののけ姫 (vo)

g) レクイエム

h) アシタカとサン (pf/vo)

『もののけ姫』の作品世界もあいまって、語彙豊かな感情豊かなコンサート感想がSNSには溢れていました。一人一人がこの作品と共に歩んできた証なのかもしれません。そこには到底敵わない。なので、事実確認として報告いたします!…なるべくわかりやすく箇条書きで書いていきます。

1.2016年版と2021年版では構成楽曲が新たに入れ替わっています。

2.2016年版「レクイエム」が除外され、2021年版「黄泉の世界I,II~生と死のアダージョII」が新規追加されています。「レクイエム」は『交響組曲 もののけ姫 CD版』独自の楽曲構成からとなっていました。

3.交響組曲作品『千と千尋の神隠し』や『魔女の宅急便』のあり方にならって、映画本編で使用した音楽を中心に、サウンドトラック盤ベースに楽曲構成するというコンセプトに大きく軌道修正したように思います。一方では、楽曲によって『交響組曲 もののけ姫 CD版』のオーケストレーションを活かしているところもあります。上記〈構成楽曲〉で( )表記しています。

4.『交響組曲 もののけ姫 CD版』にしかなかった独自のメロディやパートは極力除外したということになります。「神の森」は「交響組曲 第五章 シシ神の森」の楽曲構成に近いですが、イメージアルバム「シシ神の森」の楽曲構成と世界観から取り込んでいるとするのが、正しいに近いと思います。風の谷のナウシカの交響組曲もイメージアルバムから「谷への道」を導入したように。初期の構想からすでに生まれていたけれど映画本編には使われなかった曲。

…と2016版と2021版の大枠の変化を記したうえで、《交響組曲 もののけ姫 2021版》を構成する楽曲をそれぞれ見ていきましょう。

5.「アシタカせっ記」、太鼓たちの轟きで一瞬にして『もののけ姫』の世界へ。この確固たるメインテーマが聴けただけで満足感いっぱいになりますが、我に返ってまだまだ一曲目です。

6.「タタリ神」、荒れ狂うような速いパッセージの弦楽器に管楽器、そして通奏するパーカッション群。重く獰猛に進んできそうなメロディは、これまでにはない革新的な日本製マーチ(行進曲)の誕生だったとすら感じます。

7.「旅立ち -西へ-」、この曲好きな人とっても多いと思うんです。交響組曲に登場したこと感無量な人とっても多いと思うんです。

8.「コダマ達」、サウンドトラックのみに収録されていた楽曲(オーケストラ+シンセサイザー)で、2016版から交響組曲に盛り込まれました。ピッツィカート・木管・鍵盤打楽器、そして木柾やウッドブロックなどの小ぶりなパーカッションたちが、コダマたちを巧みに表現しています。

9.「呪われた力」、2016年版「レクイエム」パート中にもありましたが、前半に単曲で新規追加されました。細かくいうとアレンジは交響組曲CD中のもの、およびサントラ盤「23.呪われた力 II」に近いです。物語にそった組曲を目指したこと、呪われた力の凶暴性を出すことで、のちのシシ神の森のシーンや終盤の黄泉の世界までしっかりとつながっていきます。

10.「神の森」、『交響組曲 もののけ姫 CD版』に近い楽曲構成になっています。ただし、4.にも記しましたが、遡ればイメージアルバム「シシ神の森」にもすでにありました。映画本編では未使用となったもの、音楽作品として極めるためにはあってしかりですね。

11.「もののけ姫」(vo)、ソプラノによって歌われます。序盤の伴奏もピアノではなく、ハープなどで静な深い森を演出しているようです。(vo)についてはのちほど…。

12.「黄泉の世界I,II~生と死のアダージョII」、久石譲楽曲解説に ”新たに世界の崩壊のクライマックスを入れた” とあたります。シシ神殺しのパートをダイレクトに入れ込むことで、破壊と再生、生と死、『もののけ姫』作品世界の内在する二極を表現しています。そして前半の「呪われた力」にあった、決して消えることのない痣、いつ濃くなり蝕むかわからない痣を思い起こさせます。それは、決して簡単に答えの出ない世界で生きていく私たちへと、しっかりと刻み込まれる思いがします。

13.「黄泉の世界I,II~生と死のアダージョII」、サントラ盤ではシンセサイザーの唸るような音色が、ここでは見事にコントラバスのグリッサンドで表現されています。うん、再現という以上の効果を発揮しています。圧巻です。こんなことできるんだと鳥肌ものでした。ここまでできたらもう怖いものないんじゃないかなというくらい(どんなシンセ曲でもオケ曲にできる、の意)。

14.「黄泉の世界I,II~生と死のアダージョII」、たしかにと納得してしまいます。これぞ入って『もののけ姫』の世界と強く膝を打ちたくなります。そうして、それでもしっかりと生きていかなければいけない私たちへと迫り浴びせられる地割れのする管弦楽の轟きの後、希望と再生へとつながっていきます。

15.「アシタカとサン」(vn/vo)、やっぱり導入は僕がエスコートしないと(幻の声)、1コーラス目は久石譲ピアノが迎え入れたソロ・ヴァイオリンが美しいメロディを奏でます。2コーラス目にソプラノによって丁寧に歌われることもあって、豊嶋泰嗣さんのフェイク(メロディラインの持つ雰囲気は残しつつも、ある程度装飾的な要素を加えつつ崩して演奏すること)が光っています。

16.「アシタカとサン」(vn/vo)、2コーラス目はソプラノによって歌われます。「信じて~」からの天からやさしく降りそそぐ光ようなストリングス(武道館verから)、チューブラーベルの希望の鐘が高らかに、やさしい余韻へと。(vo)についてはのちほど…。

17.久石譲楽曲解説に ”スタジオジブリフィルムコンサート世界ツアーで使用しているオーケストレーションを関連楽曲に導入した” とあります。『久石譲 in パリ』のTV音源を聴いていても、僕には見つけることできませんでした。アンコール「アシタカとサン」はTV放送されていない。とても精緻なオーケストレーションのところなのかな…?

浅はかでした。ごめんなさい。

壮大なお詫びをしたいと思います。以前に、『交響組曲 もののけ姫 2016年版』だけがCD化されないことについて、うだうだつらつら書いたことがあります。そこでは「ああ、歌の部分に納得してないのかなあ」ということを中心に掘りさげていました。だったら歌なし版でもいいのかも……ちょっとだけそんな書いていたかもしれません…。

今回の久石譲楽曲解説に、”数年前にW.D.O.で取り上げたのだが、何かしっくり来なかったので、今回再チャレンジした。” とあります。ただ、そのつづきを読んだらわかるとおり、楽曲構成において主に修正がかかっています。

……

2021年版を聴いて「歌は必要なんだ!」と強く思いました。『もののけ姫』という作品において、歌(言葉)による精神性の表現というのは大切なことなのかもしれません。世界ツアー版で「もののけ姫」はソプラノによる日本語歌唱、「アシタカとサン」はコーラスによる英語で歌われています。でも、だから2021年版もやっぱり歌で、と言っているわけじゃないんです。

それは、「日本語による歌唱」です。ここに強くこだわっているように思えてきました。世界ツアー版とは異なり、これから先《Symphonic Suite “Princess Mononoke” 2021》が海外公演されるときは、現地オーケストラと現地ソリストによる共演になります。そして、きっと「日本語による歌唱」です。これはたぶん揺るがない。

ディズニー映画『アナと雪の女王』の主題歌「Let It Go」。映画プロモーション企画で、25ヶ国語で歌いつながれた主題歌動画が公開されたとき、話題となったのは日本語で歌われていたサビ「ありのままの~」の部分です。音符ひとつひとつに、言葉ひとつひとつを乗せた日本語に「キュート!美しい!」と世界の人たちが反応しました。日本人だけはピンとこないのか、そうなの?、何をそんなに騒いでいるのかわからない、温度差を感じるほど、世界はその瞬間たしかに日本語に熱狂しました。

これです。《Symphonic Suite “Princess Mononoke” 2021》でめざしたのは、『もののけ姫』の世界を音楽で表現すること、日本的なメロディ・ハーモニー・リズムを余すことなく表現すること、そのなかに日本語の美しさを表現することも含まれる。そう強く思いました。オペラなどと同じように、純正の日本語でしっかりとした作品をのこす。「日本語っていいね、きれいな響きだね」と言われるものをつくる。

「もののけ姫」(作詞:宮崎駿)も、「アシタカとサン」(作詞:麻衣)も、文字数にすると少ない日本語で作られています。久石譲が作曲した音符の数とほぼイコールになります。言葉ひとつひとつに、音符ひとつひとつがのる。もうひとつ、久石譲は歌詞にメロディをつけるときに、言葉のアクセントやイントネーションには逆らいません。発声と同じように自然なメロディをつけます。♪ポニョ~も♪トトロ~も、そうですよね。そのふたつの手法こそ、久石譲がポリシーとしてずっとやってきたことです。あるとき「レット・イット・ゴー ~ありのままで~」現象と突如パッとつながったんです。そういうことか!そういうことか?!ちっ違いますか…? と。

スタジオジブリ作品交響組曲プロジェクト、2015年以降『風の谷のナウシカ』『天空の城ラピュタ』『千と千尋の神隠し』『魔女の宅急便』『もののけ姫』とここまできました。そして、ジブリ作品が日本を代表する象徴であるように、交響組曲でも初めて純正の日本語でしっかりと作品をのこす『もののけ姫』が2021年版として堂々完成することになった。このことは、海外で演奏される近い未来にとっても、日本文化として残ってほしい遠い未来にとっても、大きな意味と価値をもっていくだろう、そう強く思っています。

……

17の箇条書きと壮大なお詫び、けっこうなボリュームになってしまいました。最後に一文で。物語にそった音楽構成と日本語の美しさで『交響組曲 もののけ姫』完全版ここに極まる。

World Dreams

「9.11」から20年の今年。このことだけでも重みのある一曲です。そして「Covid-19」の渦中にある今。どんな時でも必ず演奏される曲。こんな一面も、4月24日無念さを残しながら、それでも今できることをかみしめるように演奏したWDOオーケストラメンバーのSNSの声も印象的でした。観客だけじゃなく、楽団員にとっても大きな一曲は、中断を経て新しい完走地点の7月25,26日いろいろな想い駆け巡りながら、会場に響きわたりました。

東日本大震災から5年後の2016年にシンフォニーNo.1「THE EAST LAND SYMPHONY」と「交響組曲もののけ姫2016」。そして10年後の2021年にシンフォニーNo.2「交響曲 第2番」と「交響組曲 もののけ姫 2021」。まさかのアクシデントを乗り越えて完走したW.D.O.2021は、10年前に思い描いていた未来ではない、新しい試練の真っ只中となりました。

そんななかでも、全公演完売御礼となったWDOコンサートはやっぱりすごい。今回もオール久石譲プログラムでしたが、WDO史上最も久石譲らしい作品たちが並んだようにも思います。日本やアジア色の強い作品たちが、待望の新作交響曲と熱望のエンタメ作品が、日本人作曲家としての久石譲の魅力が、リタルタイムで世界各地にライブ配信されたということもきっと大きいと思います。

コンサート・パンフレットは販売による密集を回避するためか、観客全員に配布されるものとなっていました。各会場特設販売コーナーでは、最新ベストアルバムCDや最新スコアなどが並んでいました。

いつもなら全公演とも一瞬でスタンディングオベーションが起こります。今回も気持ちはそう!したかった!…遠慮や躊躇があります見られます。席を立つことで、大きく拍手することで、ウィルスを舞わせてしまうんじゃないかと危惧するように、科学的根拠はたぶんないけれど心理的なもの…ここが日本人らしいんです。海外ファンの配信視聴した皆さんは不思議だったかもしれないから、ひと言添えておきたい。気持ちはオール・スタンディングオベーション!

MCのない久石譲コンサートですが、アンコール終わっても鳴り止まない拍手に、何回も登壇する久石譲は、拍手をやさしく制して「今日はありがとうございます」「気をつけて帰ってくださいね」「また会いましょう」などと各会場でひとこと挨拶してくれました。

みんなの”WDO2021”コンサート・レポート、ぜひお楽しみください。

リハーサル風景

from 新日本フィルハーモニー交響楽団 団員SNS

記念撮影

from 豊嶋泰嗣 SNS

from 二期会21 公式ツイッター

@nikikai21

公演風景

4/24 東京公演

7/26 東京公演

2021.08.06 追記

最後まで読んでいただきありがとうございます。