Posted on 2023/06/27

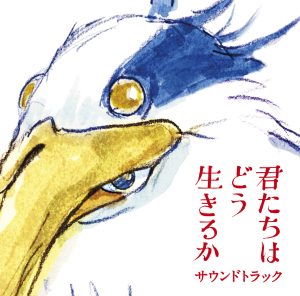

宮﨑駿監督10年ぶりとなる、長編映画最新作 「君たちはどう生きるか」のサウンドトラック。

宮﨑監督のオリジナルストーリー作品。

2023年7月14日(金)全国劇場公開 “Info. 2023/08/09 「君たちはどう生きるか サウンドトラック」 久石譲 発売決定!! 【8/16 update!!】” の続きを読む

Posted on 2023/06/27

宮﨑駿監督10年ぶりとなる、長編映画最新作 「君たちはどう生きるか」のサウンドトラック。

宮﨑監督のオリジナルストーリー作品。

2023年7月14日(金)全国劇場公開 “Info. 2023/08/09 「君たちはどう生きるか サウンドトラック」 久石譲 発売決定!! 【8/16 update!!】” の続きを読む

Posted on 2023/08/10

2023年7月14日公開映画『君たちはどう生きるか』、スタジオジブリ作品宮﨑駿監督の最新作です。音楽を担当している久石譲、そのサウンドトラック発売を控えた約1週間前から、まるでリリースカウントダウンのように、スタジオジブリ公式ツイッターから音楽制作のエピソード公開がはじまりました。 “Info. 2023/08/09 『君たちはどう生きるか』久石譲 音楽制作エピソード スタジオジブリ公式ツイッター公開 【8/14 update!!】” の続きを読む

Posted on 2023/08/14

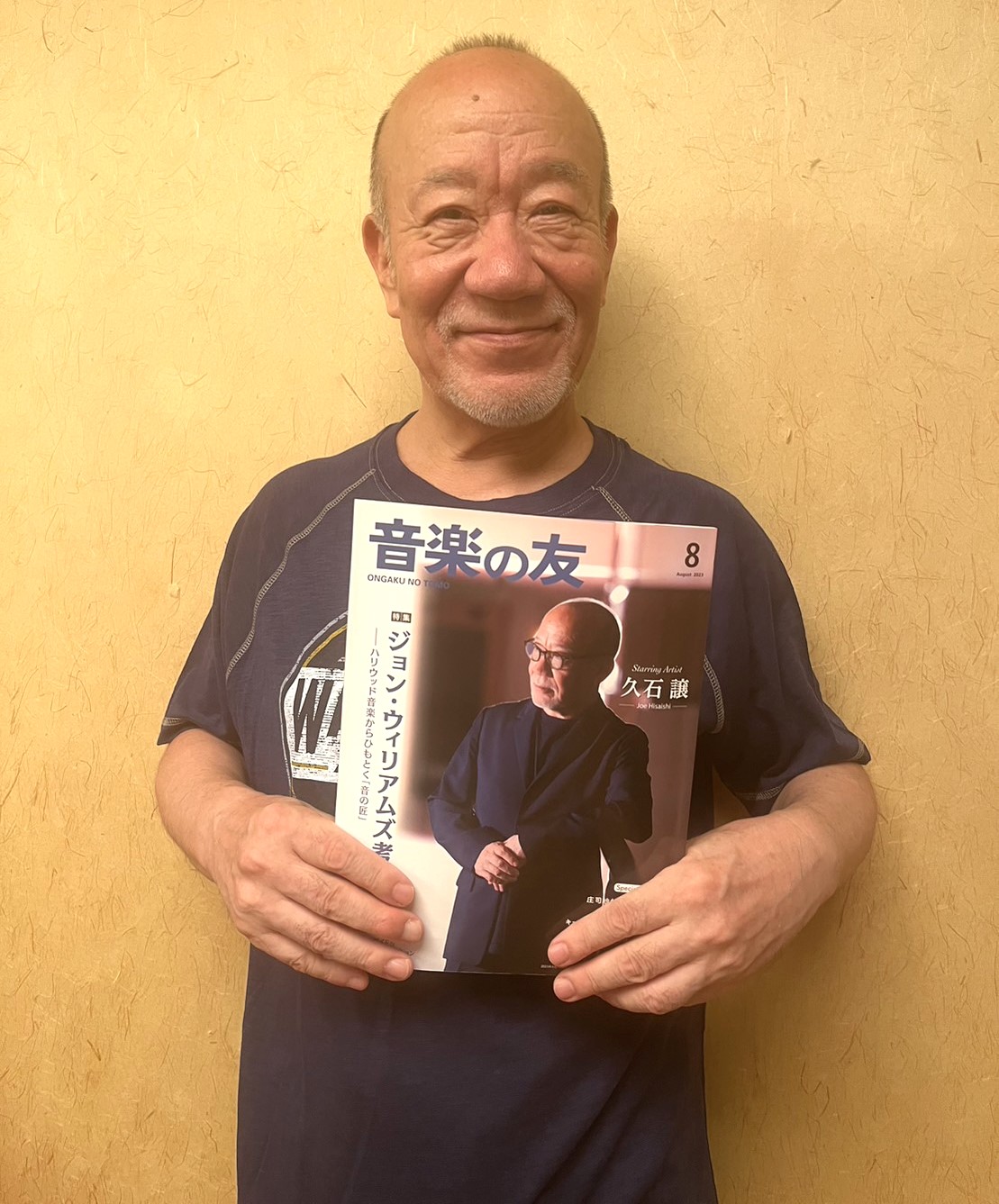

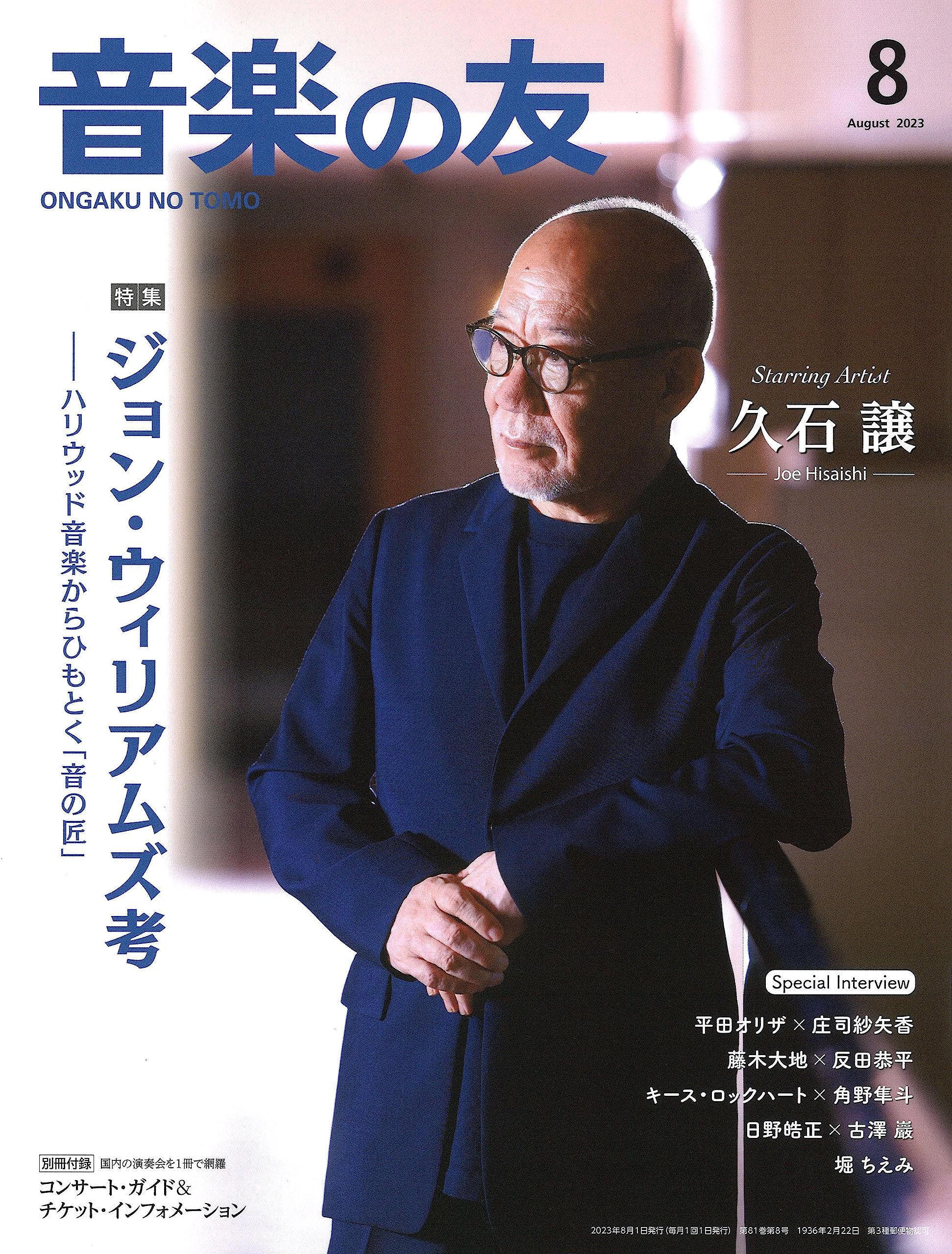

クラシック音楽誌「音楽の友 2023年8月号」(7月18日発売)に掲載された久石譲インタビューです。巻頭カラーページにて。本号では表紙も飾っています。

[Interview] Starring Artist 久石譲(作曲、指揮)

「未来」を見据え続ける創造性(山崎浩太郎)

作曲家がお客さんを意識して、きちんと聴いてもらえる曲を書く環境、文化を定着させていきたいと思います

久石譲

最新作と古典を対比し、つなぐ「未来」を見据え続ける創造性

取材・文=山崎浩太郎

映画音楽の作曲家として圧倒的な人気を誇る久石譲は、クラシック音楽の作曲と指揮により、新たな聴衆層の開拓にも力を注いでいる。ドイツ・グラモフォンと録音契約を結び、さらなる世界的な活動も期待されるなか、日本では「Music Parter」をつとめる新日本フィルハーモニー交響楽団と早くから信頼関係に結ばれ、共演を重ねてきた。今年9月と来年2月に予定されるコンサートなどについて、お話をうかがった。

作曲家として、演奏家として

新日本フィルとの歩み

ー2004年に新日本フィルハーモニー交響楽団と結成された「新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ」の音楽監督に就任されてから、20年近く指揮をされているのですね。

久石:

新日本フィルさんとは指揮をするよりもっと以前から、自分がピアノを弾くツアーなどで共演を重ねていたのです。その延長線上で、指揮者として共演するようになった。最初にクラシックのコンサートを指揮したのも新日本フィルです。チャイコフスキー「交響曲第5番」とベートーヴェン「交響曲第5番《運命》」の2曲でした。

ー新日本フィルというオーケストラには、どのような印象をお持ちですか?

久石:

長い付き合いだから言いづらいところもありますが(笑)、最初からわかっていたのは、上品さですね。育ちのよさというか。その質感、体質が合っていた。指揮者としての自分の原点でもありますね。

ーいまは「Music Parter」として、定期演奏会なども指揮されるようになりました。クラシックの名曲と、ご自身の作品を組み合わせるスタイルですね。

久石:

名称が長いので現在は「Music Parter」だけにしてもらいましたが、当初は「Composer in Residence and Music Partner」としていました。欧米では、3つとか4つのオーケストラがお金を出しあって、作曲家に新作を委嘱する文化がある。お客さんも新曲があることを楽しみにされている。だけど、日本にはその文化がないのです。作曲家がお客さんのほうを向いて、きちんと聴いてもらえる曲を書く環境を作りたい。自分は作曲家、指揮もちょっとさせていただいている作曲家だと思うから、できるだけそういう文化を定着させていきたいと思います。

なぜかというと、東京のオーケストラがお客さんの喜ぶ曲を演奏しようとすると、曲目が似てしまうのですよ。あまり変わらないと、結局はクラシック離れが起こる。前半だけでも現代曲、それもきちんとお客さんを意識した曲があって、後半にチャイコフスキーがある、というような形なら、プログラムに変化がつくじゃないですか。それを自分が率先して実行するということですね。

そういう形をより広げていく。自分の作品だけではなくて、いまあの作曲家がいいから、オーケストラが共同で委嘱しようという形になっていくのがいちばんです。そのなかで自分が選ばれるのだとしたらもっといい、そうしたスタンスなのです。

ー新日本フィルがそういうことを得意とする、特長をもつオーケストラになっていったら素敵ですね。

久石:

長い間「ワールド・ドリーム・オーケストラ」の公演を開催してきて、そこでは前半にミニマル・ミュージックの作品をたくさん演奏しているのです。そういう系統の、リズムを中心にした現代の音楽を新日本フィルは得意としているはずなので、それを長所にして前面に出したいと思っています。

マーラー、ストラヴィンスキー

その論理的構造にメスを入れる

ーさて、9月の定期演奏会ではマーラー「交響曲第5番」の前に新作を予定されています。どのような曲になりそうですか。

久石:

一緒に演奏するマーラー「第5番」は、やはり〈アダージェット〉(第4楽章)なのですよね。その〈アダージェット〉と一緒に演奏しておかしくない、弦楽オーケストラのための曲を書きたいと思っています。マーラーが長大ですから、その前の曲はあまり長いものをやる必要はない。導入のように静かな曲にするつもりです。

ーマーラー「第5番」については、どのような印象をお持ちですか。

久石:

マーラーはユダヤ人でした。ユダヤ人の音楽家は大勢います。おもしろいことに、ミニマル・ミュージックの作曲家にもユダヤ人が圧倒的に多いのです。スティーヴ・ライヒ、フィリップ・グラス、僕が尊敬しているデイヴィッド・ラングなど。彼らはとても論理的な思考をします。ベースに民族的な感情はあったとしても、優れた論理構造をしっかり持っているのです。

その観点から、客観的にマーラーを見たい。論理的構造、同時にそのベースにある悲しみの世界。そういう意味で、「第5番」は最も好きな曲の一つなのです。

ーさらに来年2月には、「すみだクラシックへの扉」で、ご自身の作《I Want to Talk to You》、モーツァルト「交響曲第41番《ジュピター》」、ストラヴィンスキー「バレエ《春の祭典》」を演奏されます。

久石:

前々から、《春の祭典》と《ジュピター》を組み合わせてみたかったのです。神が宿ったっとしか思えないような第4楽章をもつ《ジュピター》の世界観と、20世紀に音楽を大きく変えた《春の祭典》。

ロシア民謡のメロディがあることから、後期ロマン派的に《春の祭典》を演奏する指揮者もいるけれど、リズム構造に注目して、20世紀音楽の始まりという捉えかたでアプローチする指揮者もいる。ピエール・ブーレーズに始まる方法ですね。僕も作曲家ですからね、未来への可能性のあるものにしか興味がない。

ブーレーズの分析は、あのリズムを細分化して、もう一度組み立てていく、という方法でした。リズムの構造分析は、いまの自分が取っているスタイルでもあります。

ー2曲がどのように対比されるのかが楽しみです。新日本フィルとは今後どのような作品を取り上げていくのでしょうか。

久石:

曲目はまだ発表できませんが、どんどんクリエイティヴに展開して、新日本フィルのレパートリーの幅をもっと広げたいと思っています。

ー若い聴衆が増える効果も期待できそうですね。お忙しいなかありがとうございました。

(「音楽の友 2023年8月号」より)

オフショット from SNS

本誌に使われている写真は、もっともっとクオリティの高いアーティスティックなショットが収められています。

音楽の友 2023年8月号

内容紹介

【特集】

●ジョン・ウィリアムズ考 ―ハリウッド音楽からひもとく「音の匠」

(山崎浩太郎/東端哲也/小室敬幸/中村伸子/片桐卓也/ダニエル・フロシャウアー/渋谷ゆう子/水谷 晃)

今年91歳となった作曲家で指揮者のジョン・ウィリアムズ。これまで『スター・ウォーズ』、『ハリー・ポッター』、『インディ・ジョーンズ』など、アメリカの世界的大ヒット映画の音楽を手がけ、映画音楽をジャンルとして見事に復活させたのみならず、1980年から93年までボストン・ポップス・オーケストラの常任指揮者を務め、みずから指揮して世界中に伝導した「音の匠」だ。今年9月に30年ぶりに来日するJ・ウィリアムズの生涯や音楽をここでふりかえってご紹介しよう。

【カラー】

●[Interview]Starring Artist 久石 譲(作曲、指揮)「未来」を見据え続ける創造性(山崎浩太郎)

●[Interview]庄司紗矢香(vn)×平田オリザ(演出)(岡部真一郎)

●[Report]ウィーン・フィルのサマーナイトコンサート2023(平野玲音)

●[連載]和音の本音(36) ―ラフマニノフという巨人Ⅳ(清水和音/青澤隆明)

●[連載]宮田 大 Dai-alogue~音楽を語ろう(15) ゲスト:山中惇史(p)(山崎浩太郎)

●[連載]マリアージュなこの1本~お酒と音楽の美味しいおはなし(36)/口福レシピ(15) ―〈ゲスト〉平野 和(伊熊よし子)

●[連載]山田和樹「指揮者のココロ得」(15)(山田和樹)

●[特別対談]日野皓正(tp)×古澤 巖(vn)(編集部)

【対談】

●キース・ロックハート(指揮)×角野隼斗(p) ボストン・ポップス・オーケストラ来日公演で共演!(堀江昭朗)

●藤木大地(C-T)×反田恭平(p)~横浜みなとみらいホールのプロデューサーとして、それぞれの挑戦(山崎浩太郎)

【特別記事】

●[Interview]ローム・ミュージックファンデーション「スカラシップコンサート」

―石井希衣(fl)、東 亮汰(vn)、石原悠企(vn・va)、佐山裕樹(vc)(桒田 萌)

●[Report]《子どものためのオペラ『アトランティス・コード』》に注目!(木名瀬高嗣)

●[Report]いまを描く/聴く―サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ(白石美雪)

●[Interview]傘寿記念 作曲家・池辺晋一郎の「現在地」Part1(松平 敬)

●[Report]CMGエリアス弦楽四重奏団のベートーヴェン・サイクル(萩谷由喜子)

●[Interview]川崎洋介(vn)&ヘンリック・ホッホシルト(vn) ―アフィニス夏の音楽祭(後藤菜穂子)

【連載】

●[隔月連載]耳鼻科医から見たアーティストと演奏 (18) ゲスト:堀ちえみ(歌手)(竹田数章/道下京子)

●オペラ MenuとRecipe(3)(山田治生)

●河原忠之 歌好きのためのピアノ手帖 (20)(河野典子)

●猪居亜美のGuitar’s CROSS ROAD(5)MIYAVI(猪居亜美)

●池辺晋一郎エッセイ先人の影を踏みなおす(41)太地喜和子(池辺晋一郎)

●ClaTech―クラシック×テクノロジー(4)映画音楽×シネオケ®(片桐卓也)

●いまどきのクラシックの聴きかた (11)~もっとステキにいい音で(生形三郎/飯田有抄)

●クラシックを撃て! 第28回 一条ゆかり『プライド』(長井進之介)

●音楽家の本棚(5)特別篇 小町 碧(vn)

【Artists Lounge】

●フレッシュ・アーティスト・ファイル Vol.50 矢部優典(vc)

●ミケーレ・マリオッティ(指揮)(石戸谷結子)

●ロベルト・フロンターリ(Br)(河野典子)

●舘野 泉(p)(伊熊よし子)

●石上真由子(vn)(桒田 萌)

●TOKI弦楽四重奏団 平山真紀子(vn) &鈴木康浩(va)(渡辺 和)

●エルモネラ・ヤオ(S)(岸純信)

●桐山建志(vn)(片桐卓也)

●パノス・カラン(指揮)/澤田まゆみ(p)(小倉多美子/道下京子)

【Reviews & Reports】

●巻末Concert Reviews 演奏会批評

●〈海外レポート〉今月の注目公演 ブダペスト・ワーグナー・デイズ(新野見卓也)

イギリス(秋島百合子)/フランス(三光 洋)/イタリア(野田和哉)/オーストリア(平野玲音)/ドイツ①(中村真人)/ドイツ②(来住千保美)/スイス(中 東生)/ロシア(浅松啓介)/アメリカ(小林伸太郎)

●〈イヴェント・レポート〉New Classic by 4 Conductors(山田治生)

【Rondo】

●ヒラリー・ハーン(vn)、待望の来日公演/エマーソン弦楽四重奏団、最後の世界ツアー(渡辺和)/江口 玲(p)、ラフマニノフ&ホロヴィッツのピアノを弾く(上田弘子)

【News & Information】

●スクランブル・ショット・エクストラ 2023年度 武満徹作曲賞(伊藤制子)/ 外山雄三&PPT公演(池田卓夫)/ ショパン国際ピリオド楽器コンクール記者会見/第九のきせき/ワルター・バリリ追悼イヴェント(長谷川京介)

●スクランブル・ショット+音楽の友ホールだより

●ディスク・スペース(真嶋雄大/満津岡信育)

●アート・スペース(映画:中村千晶/舞台:横溝幸子/展覧会:花田志織/書籍:小沼純一、布施砂丘彦)

●クラシック音楽番組表

●読者のページ

●編集部だより(次号予告/編集後記/広告案内)

【表紙の人】

久石 譲(作曲家・指揮者) (c)ヒダキトモコ

国立音楽大学在学中からミニマル・ミュージックに興味を持ち、現代音楽の作曲家として出発。1984年の映画『風の谷のナウシカ』以降、宮崎駿監督全作品の音楽を担当するほか、数多くの映画音楽を手がけ、日本アカデミー賞最優秀音楽賞や紫綬褒章受章など国内外の賞を多数受賞。演奏活動においては、2004年「新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ」の音楽監督に就任。また、2014年から自身のプロデュースによるコンサート・シリーズ「MUSIC FUTURE」を始動。さらに2019年、「Future Orchestra Classics」をスタートし、昨年ブラームス・ツィクルスを成功させた。

【別冊付録】

●コンサート・ガイド&チケット・インフォメーション

観どころ聴きどころ(戸部 亮&室田尚子)

2023年8月9日 CD発売 TKCA-75200

2023年8月16日 配信開始

宮﨑駿監督10年ぶりとなる、長編映画最新作 「君たちはどう生きるか」のサウンドトラック。

宮﨑監督のオリジナルストーリー作品。

2023年7月14日(金)全国劇場公開

スタジオジブリ最新作

「君たちはどう生きるか」

原作・脚本・監督:宮﨑駿

配給:東宝

製作:スタジオジブリ

音楽:久石譲

主題歌含む37曲収録

(メーカー・インフォメーションより)

久石さんからの誕生日プレゼント

年の初めに、いつのまにか恒例になった行事がある。毎年1月5日になると、久石譲さんが宮﨑駿のアトリエに顔を出す。その日、出来上がったばかりの曲を携えて。

1月5日は宮﨑駿の誕生日。その曲は、宮さんへの誕生日プレゼントだ。なにしろ、新曲だ。何時ごろ完成するのか、分からない。早いときもあれば、そうじゃない時もある。調子のいい悪いもあるだろう。

お迎えは、ずっとぼくと宮さんのふたり。そして、新しい曲をふたりで聴く。

この時、ぼくはいつも緊張が走る。いい曲であって欲しいと。祈りに近い。宮さんは大概、目を閉じている。宮さんの前でいつも笑顔を絶やさない久石さんも、その表情が変わる。

聞き終わる。宮さんが相好を崩す。久石さんとぼくは安堵する。こうして、ぼくらの新しい年が始まる。

プレゼントの曲は、ぼくの記憶だと、そのほとんどがミニマルミュージック。久石さんの得意とする音楽だ。久石譲さんといえばオーケストラと思う人が多いと思うが、それは映画音楽をやる時の久石さんの顔だ。本当は音楽大学で電子音楽を基調とするミニマルミュージックを専攻した人。つまり、現代音楽の勉強をした人だ。

これまでも、映画の時は、メロディを中心としたオーケストラで映画音楽を作って来た。しかし、大事な場面ではミニマルを挿入する。それが久石さんの大きな特徴だった。

「となりのトトロ」のサツキがトトロと出会う、雨のバス停のシーン。あのミニマルの曲はいまだに傑作だ。あのシーンはあの曲によって補完され、子どもたちはむろんのこと、大人たちもトトロの実在を信じることが出来たとぼくは思っている。

「君たちはどう生きるか」。この作品で久石さんは、大きな勝負に出た。ミニマルだけで、映画音楽を成立させることが出来るのか? ミニマルにはメロディらしいメロディは無い。聴く人によって、表情が変わるのがミニマルの大きな特徴だ。楽しい悲しいをフィルムに固定することも出来ない。

ぼくはドキドキしながら、映画の完成を待った。試写を見終わったぼくは、久石さんが、その勝負に、賭けに勝ったのだと思った。

使われた曲の多くは、誕生日プレゼントの曲だった。

「君たちはどう生きるか」プロデューサー

鈴木敏夫

(CDライナーノーツより)

久石さん やりましたね!

全部ミニマルで通すなんて.

ありがとう

みやざき

(CDライナーノーツより 直筆メッセージ)

2024.08 update

映画『君たちはどう生きるか』サウンドトラック楽曲解説

(1)イントロダクション

(2)方法論

(3)方法論 継

(4)Ask me why

(5)白壁・聖域・祈りのうた

(6)青サギ・黄昏の羽根 ほか

(7)ワラワラ・炎の少女 ほか

(8)追憶・陽動 ほか

(9)眞人とヒミ・大伯父 ほか

(10)ネクストアップ

1. Ask me why(疎開)

2. 白壁

3. 青サギ

4. 追憶

5. 青サギⅡ

6. 黄昏の羽根

7. 思春期

8. 青サギⅢ

9. 静寂

10. 青サギの呪い

11. 矢羽根

12. Ask me why(母の思い)

13. ワナ

14. 聖域

15. 墓の主

16. 箱船

17. ワラワラ

18. 転生

19. 火の雨

20. 呪われた海

21. 別れ

22. 回顧

23. 急接近

24. 陽動

25. 炎の少女

26. 眞人とヒミ

27. 回廊の扉

28. 巣穴

29. 祈りのうた(産屋)

30. 大伯父

31. 隠密

32. 大王の行進

33. 大伯父の思い

34. Ask me why(眞人の決意)

35. 大崩壊

36. 最後のほほえみ

37. 地球儀 / 米津玄師

作曲・編曲・プロデュース:久石譲

指揮・ピアノ:久石譲

演奏:Future Orchestra Classics

ゲストコンサートマスター:郷古簾

コーラス:麻衣&リトルキャロル

マニピュレーター:前田泰弘

レコーディング&ミキシングエンジニア:秋田裕之

アシスタントエンジニア:安中龍磨(Bunkamuraスタジオ)、萩原雪乃(ビクタースタジオ)

マスタリングエンジニア:藤野成喜(ユニバーサルミュージック)

音楽制作マネージメント:川本伸治、佐藤蓉子、宮國力

楽譜制作:蓑毛沙織、蓮沼淳史

マネージメントオフィス:ワンダーシティ

スタジオ:Bunkamuraスタジオ、ビクタースタジオ

音楽製作:スタジオジブリ

製作プロデューサー:鈴木敏夫

主題歌

地球儀 米津玄師

作詞・作曲・プロデュース:米津玄師

編曲:米津玄師、坂東祐大

レコーディング ミックス:小森雅仁

マスタリング:ランディ・メリル/スターリングサウンド

ボーカル:米津玄師

ドラム:石若駿

ピアノ,シンセベース:坂東祐大

バグパイプ:十亀正司

制作:リイシューレコーズ

and more…

『The Boy and the Heron (Original Soundtrack)』

Joe Hisaishi

01 Ask Me Why (Evacuation)

02 White Wall

03 Gray Heron

04 Memories

05 Gray Heron II

06 A Feather in the Dusk

07 Adolescence

08 Gray Heron III

09 Silence

10 The Curse of the Gray Heron

11 Feather Fletching

12 Ask Me Why (Mother’s Message)

13 A Trap

14 Sanctuary

15 The Master of the Tomb

16 Ark

17 Warawara

18 Reincarnation

19 Rain of Fire

20 Cursed Sea

21 Farewell

22 Reminiscence

23 Close Encounter

24 Diversion

25 A Girl of Fire

26 Mahito and Himi

27 The Corridor Door

28 A Burrow

29 A Song of Prayer (The Delivery Room)

30 Granduncle

31 In Secret

32 The King’s Parade

33 Granduncle’s Desire

34 Ask Me Why (Mahito’s Commitment)

35 The Great Collapse

36 The Last Smile

37 Spinning Globe / Kenshi Yonezu

Posted on 2023/08/04

米津玄師「地球儀」インタビュー

「君たちはどう生きるか」主題歌制作の4年を振り返って

米津玄師の新曲「地球儀」についてのインタビューが実現した。 “Info. 2023/08/04 米津玄師「地球儀」インタビュー (Web 音楽ナタリーより)” の続きを読む

Posted on 2023/07/31

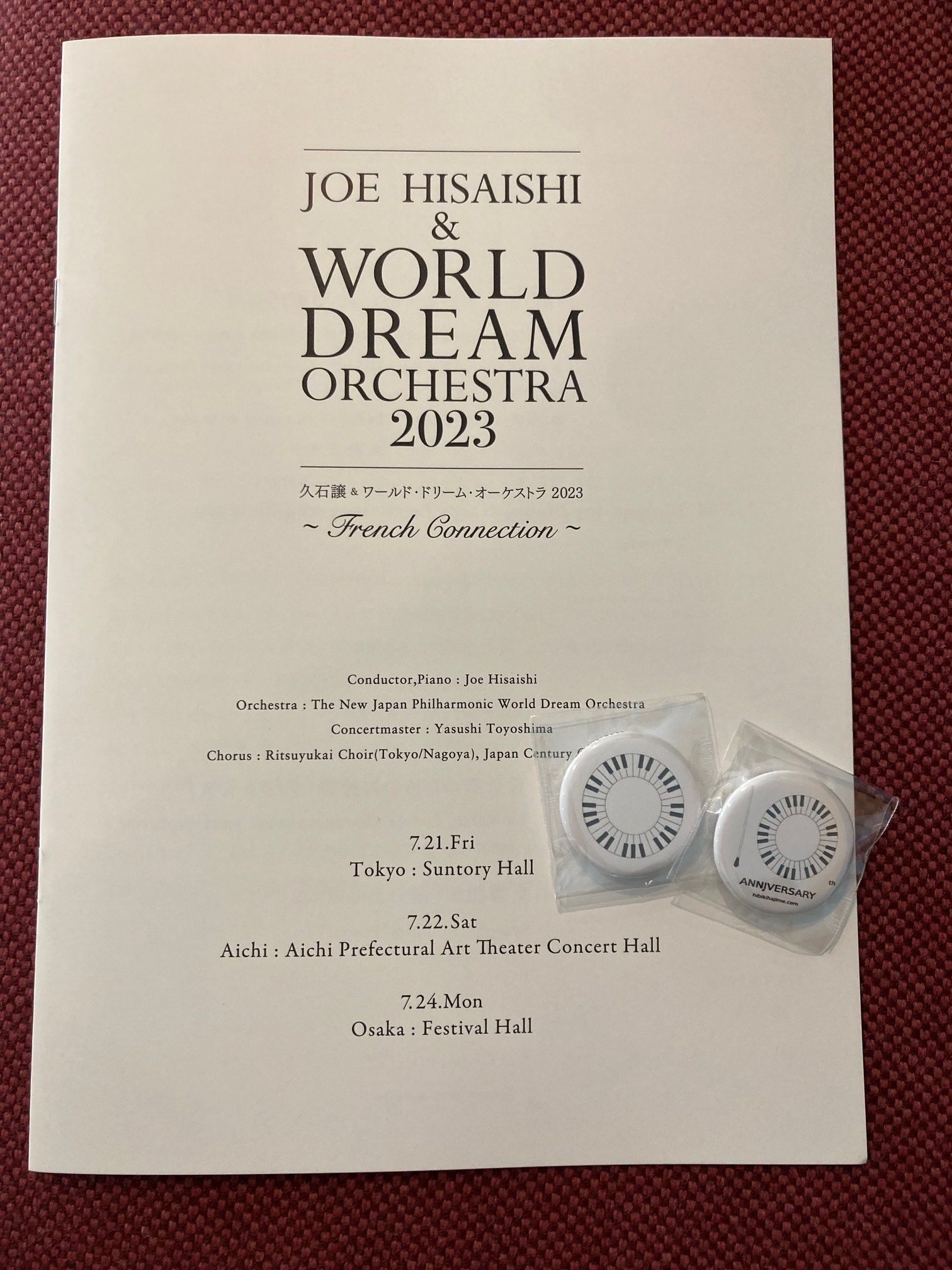

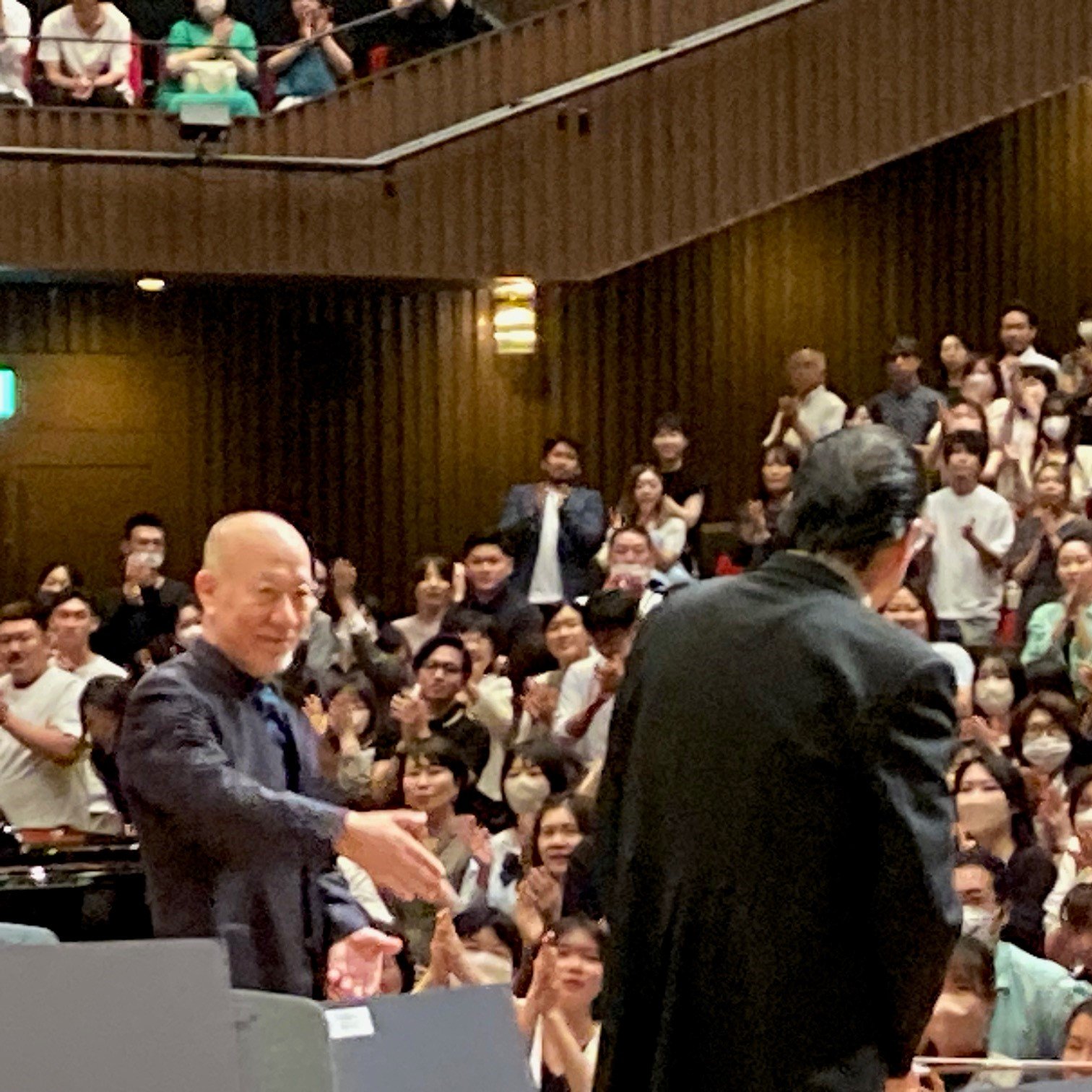

7月21~24日開催「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2023」です。今年は国内3都市3公演と少なめのスケジュールだったこともあり、チケットを取るのは例年以上に至難だったかもしれません。またコロナ禍以降の新定番となりつつあったライブ配信も今年は見送りとなりました。会場に集まれた人たちは期待と興奮の熱気をおび各会場とも大きな歓声とスタンディングオベーションで最高潮を迎えました。

今回ご紹介するのは、WDO2018/2019/2021/2022/2023と足かけ5回連続WDOレポのふじかさんです。とくれば読みごたえもお墨付き。正直に言っちゃうと、これはオーケストラやコーラスの皆さんが喜んでくれるだろうレポートです。ここまでしっかり聴いてくれてるんだ、と。スマホのカメラが3眼になったみたいに、豊かな解像度にびっくりします。それはもちろん久石譲ファンが見ても新しい発見や新しい面白さのアングルの玉手箱。どうぞお楽しみください!

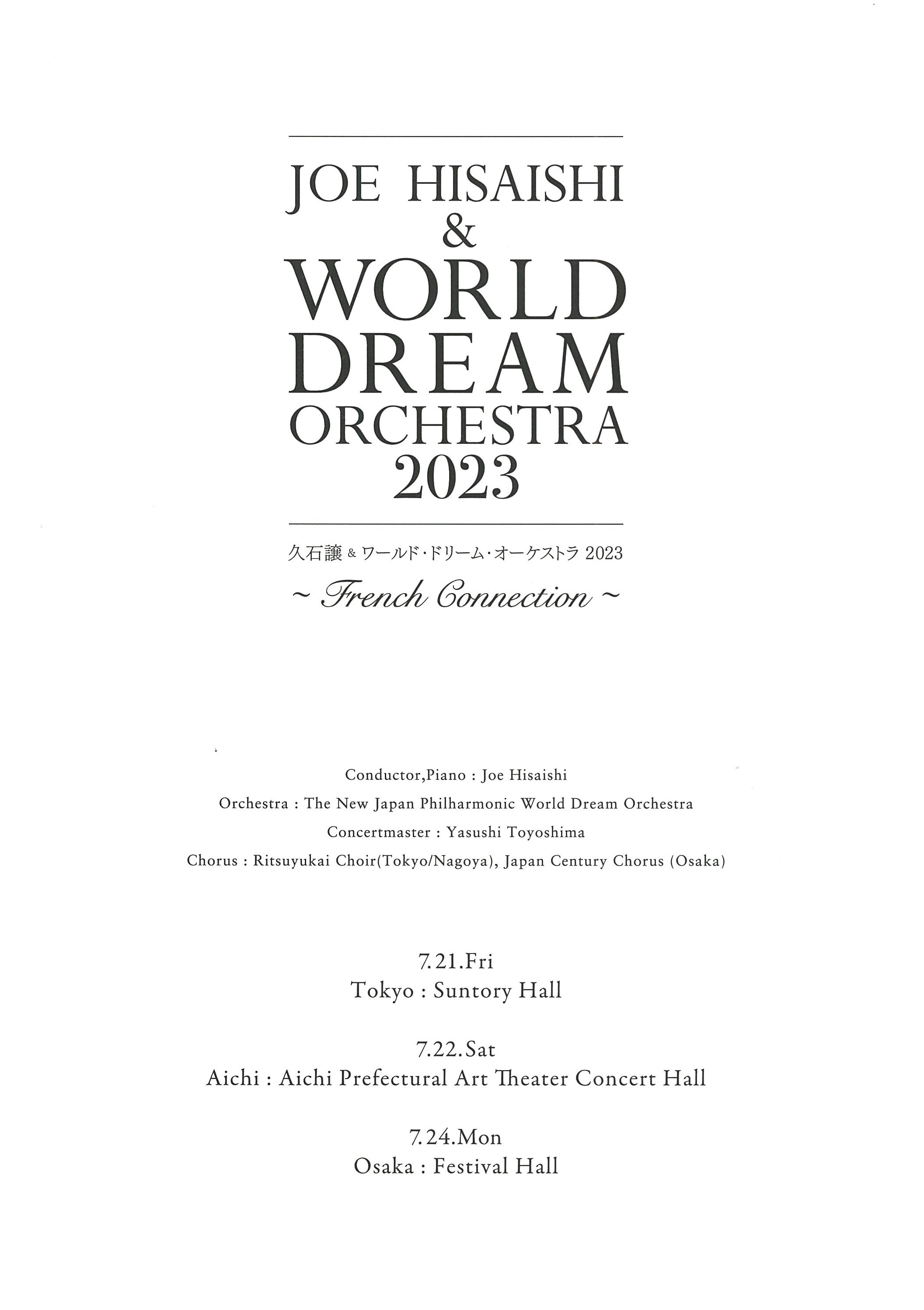

久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2023

[公演期間]

2023/07/21,22,24

[公演回数]

3公演

7/21 東京・サントリーホール

7/22 愛知・愛知県芸術劇場 コンサートホール

7/24 大阪・フェスティバルホール

[編成]

指揮・ピアノ:久石 譲

管弦楽:新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ

ソロ・コンサートマスター:豊嶋泰嗣

合唱:栗友会合唱団(東京/名古屋)日本センチュリー合唱団(大阪)

[曲目]

クロード・ドビュッシー:「海」管弦楽のための3つの交響的素描

久石譲:Woman for Piano, Harp, Percussion and Strings

1.Woman

2.Ponyo

3.Les Aventuriers

—-intermission—-

モーリス・ラヴェル:管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」

久石譲:交響組曲「崖の上のポニョ」 / Symphonic Suite “Ponyo”

—-encore—-

Ask me why

World Dreams for Mixed Chorus and Orchestra

[参考作品]

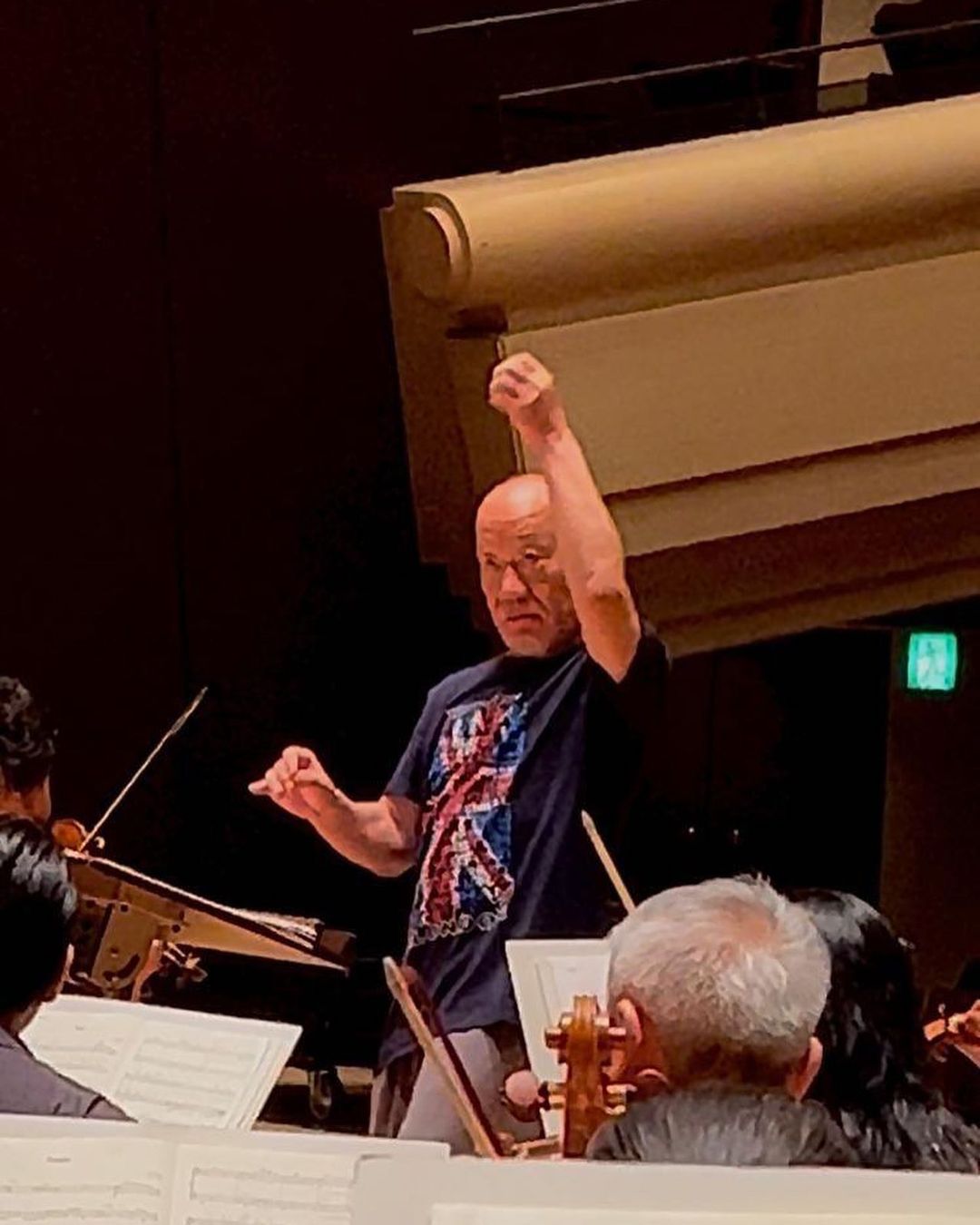

WDO2023東京公演の様子をレポートさせて頂きます。

2023年7月21日 サントリーホール 19:00開演

今年のWDOは『交響組曲 崖の上のポニョ』、ドビュッシーの『交響詩 海』の2曲を軸に構成し、~French Connection~という副題がつくコンサートになりました。

今回は例年より少なく3公演。チケット入手は困難を極めていたと思います。幸いにも4月の最速先行にて、東京公演を当選。サントリーホールに行くのは2011年のWDO以来となりました。

会場の18時前にカラヤン広場へ到着。広場自体も広いため、いつものような熱気の溢れる開場待ちという雰囲気ではなく、新日本フィルの定期演奏会のようなゆったりとした時間が流れていました。チケットもぎりを過ぎると、コロナ5類へ移行したこともあり、バーカウンターも営業再開中。本当にコロナ前のような雰囲気に戻っていました。

ホール内に入ると、ホールの美しさにうっとりしてしまいます。ステージを囲むような座席配置、美しい形状の照明器具。宝石箱のような雰囲気にわくわくします。徐々にステージに楽団メンバーが現れ、音出し練習。今回は木管の音色で『海』のフレーズが垣間見えました。

19:00ちょうどくらいに楽団メンバーが全員登壇。チューニングののちに、いよいよ久石さんの登場です。今回は久石さんと豊嶋さんがガッチリと握手ができるようになっていました。

Claude Debussy『La Mer,trois esquisses symphoniques pour orchestre』

第1楽章『De l’aube a midi sur la mer(海上の夜明けから真昼まで)』

コントラバスとティンパニの導入から、泡を感じさせる2台ハープの音色。チェロとヴィオラの1つ目の動機が顔出すとヴァイオリンのトレモロ、さらに木管により1つ目の動機が次々と顔を覗かせます。イングリッシュホルンとトランペットにより2つ目の動機が流れると、盛り上がり始め、主題が流れてきます。雄大で壮大な海の旅へ誘います。

ドビュッシーの曲は2022年4月の『牧神の午後への前奏曲』の時もそうでしたが、生で聴くと音源と全然印象が変わってきます。冒頭のストリングスのトレモロの美しさ、オーボエとソロヴァイオリンの掛け合いの繊細さ。旋律の裏で彩りを添えるフルートの美しさ。中間部でチェロが4パートに分かれるところは、男性テノールのような迫力がありました。後半は様々な楽器が絡み合い、まさしく海のようなうねりを聴かせてくれました。

第2楽章『Jeux de vagues(波の戯れ)』

タイトル通り、どのパートも波を表すような上下へ細かく動く旋律が随所に散りばめられています。冒頭のヴァイオリンのトレモロを伴うメロディも美しく、そのメロディはフルートへと受け継がれます。時折出てくるハープのグリッサンドも目を惹きます。楽曲が激しく動くところでは、久石さんも大きな身振りで全体に指示を出していきます。コーダ部に出てくるハープの音色は深海のような雰囲気も感じさせ、静かに終わります。

第3楽章『Dialogue du vent et de la mer(風と海の対話)』

怪しげな低弦の序章とともに1楽章でのモチーフが次々と聴こえてきます。テンポが上がってくるところは、久石さんも重心を右に傾けて全体を引っ張ていくような指揮をしていました。弦楽のうねりに2つのモチーフが次々と折り重なると、本当に大海原のような壮大な風景が浮かんできます。中盤ではホルンによるコーラルのような美しいハーモニーも聴こえてきます。2つのハープが再び聴こえてくるシーンは後半に流れるであろう『深海牧場』のような雰囲気も感じさせます。最後は再び2つのモチーフが次々となだれ込み、大きなうねりになって壮大なフィナーレとなりました。

FOCでは主に古典を、新日本フィルや日本センチュリーでの定期演奏会では近現代の曲を演奏したりとクラシックでも様々な曲の指揮をしている久石さん。今回のこの曲の選曲は2022年の「すみだクラシックへの扉」の延長線にあるような気がしました。古典曲よりも抽象的な表現が増えた印象派の曲たちを作曲家の目線での解釈と演奏は毎回楽曲の雰囲気をガラッと変えてくる感じがします。2024年2月の新日本フィルとの『春の祭典』も楽しみになりました。

Joe Hisaishi『Woman for Piano, Harp, Percussion and Strings』

国内では2019年WDO以来の演奏となりました。公演直前に急遽演奏が発表されたこの小品。確かにFrench Connectionにふさわしい楽曲となりました。

『Woman』

複雑な伴奏のリズムに乗る優雅で可憐な雰囲気のメロディ。ですが、疾走感もあり短めの曲ですが、いろんな表情を魅せてくれます。途中ピアノが若干遅れるように聴こえる部分がありましたが、久石さんが指揮にて操縦してもとに戻るシーンもあったような気がします。演奏後のハープとピアノへの拍手が若干小さく、客席に拍手を煽るように指示する久石さんの姿も。

『Ponyo』

昨年のWDOでは『Madness』が2度ほど演奏されましたが、今回は『Woman』が入ったため、2曲目の『Ponyo』が前半でも後半でも演奏する形に。演奏が始まって2ndヴァイオリンがピチカートでメロディを奏でる部分では、久石さんがにこやかに微笑みながら指揮していたのが印象に残りました。後半、コントラバスソロとピアノのみになるところ、お互いの距離は10メートルくらいは離れているのでしょうか? かなりの距離があるように感じましたが、ピタリと息の合う演奏には感激しました。最後はピチカートでポンッとフィニッシュです。

『Les Aventuriers』

久石さんは5拍子をわかりやすく指揮をしていました。テンポの速い5拍子のリズムは聴いていてわくわくします。サビの部分では久石さんも楽しそうにステップを踏むように指揮をしていました。2回目、3回目のサビではこのアレンジから追加になったヴィオラの副旋律をしっかり堪能。最後はズチャッ!とカッコよくフィニッシュでした。

休憩

休憩中にピアノが指揮台の手前に設置されました。4月、コンサート発表時には「指揮・ピアノ 久石譲」と記載がありましたが、しばらくすると、いつの間にか「指揮 久石譲」のみの記載に変更になっていました。今回は久石さんのピアノはお預けかな?と思っていましたが、プログラムにもしっかりと「Conductor,Piano : Joe Hisaishi」と書いてありましたので、うれしく思いました。再び休憩中にも木管の音色が聴こえてきました。『La Valse』や『ポニョ』のメロディが会場に響いていました。

Mrurice Ravel『La Valse,Poeme choregraphique pour orchestre』

後半の最初はラヴェルの『La Valse』からスタート。怪しげな音型の低弦からはじまり、木管もそれに続き怪しいメロディを紡ぎます。徐々にワルツが顔を出してきます。優雅なワルツの雰囲気になると、久石さんもゆったりと指揮をしていたのが印象的。激しい部分では強めに指揮棒を振り下ろしたりするような仕草も。

ワルツといえば、2022年3月指揮の『ベルリオーズ:幻想交響曲』の2楽章でも優雅な雰囲気のワルツを披露していました。楽曲が進むにつれて、転調を繰り返し、ワルツの形を保ちながらも徐々に崩れていき、テンポも速くなったり遅くなったり、2拍目3拍目が強調されたりなど、だんだん踊るのが難しくなってくるような展開が聴いていてとても面白かったです。激しさがピークを迎えたとき、ダン!ダダダダ、ダン!!と爆音で突如曲が終わりました。

Joe Hisaishi『Symphonic Suite“Ponyo”』

そして、本編最後の曲は、ジブリ作品交響組曲化の最後になった『ポニョ組曲』です。こちらは聴きながら、わかる範囲でサントラの曲目を交えながら感想を綴っていきます。途中、サントラとは構成が異なっている部分もあるので、不確かな部分もかなりあります。参考程度にどうぞ。

1.『深海牧場』

雄大な弦の調べに、ハープの水流のような音、コーラスのハーモニーが一気に『崖の上のポニョ』の世界へと誘います。中間部のピチカートにグロッケンの音で『ポニョ』のテーマが見え隠れするところも加わっていました。最後の豊嶋さんのヴァイオリンソロが美しく曲を閉めます。

2.『海のおかあさん』

今回はソプラノのゲストはいませんでしたので、この楽曲は混成合唱曲へとアレンジされていました。女性パートから入り、「きょうだいたち~」のパートから男声も加わります。中盤ではコーラス、オーケストラの伴奏に加わるヴァイオリンソロパートもありました。

3.『出会い』

ピチカートの導入で始まる、ポニョと宗介の出会いも組曲へ

4.『浦の町』

ポニョを乗せて、宗介とリサがドライブするシーンにかかるこの曲。途中、トライアングルの音色がよく響ていました。中盤はフジモトのテーマが勇ましく入ってくるところは壮観でした。

5.『クミコちゃん』

ポニョに水をかけられて泣いてしまうクミコちゃんのシーンも音楽で完全再現です。

6.『ポニョと宗介』

海からポニョを連れ戻すために波が襲ってくる不気味な低音が印象に残ります。

7.『からっぽのバケツ』

ポニョが海へ連れ去れた後の宗介の心情を現した曲。冒頭のメロディを2nd Vnがゆったりと奏でて、途中から1st Vnへバトンタッチ。ライブならではと対向配置による音の臨場感でとても琴線に響きます。

8.『波の魚のポニョ』

ポニョが再び宗介の元へ向かう力強い楽曲。この組曲では一部『トキさん』のパートが混ざっていた気がします。

9.『ポニョと宗介Ⅱ』

このあたりが曲が色々混ざっていた箇所で、結構記憶があやふやです。進むにつれて『ポンポン船』や『赤ちゃんとポニョ』、『船団マーチ』の一部も入っていたような… 収録も入っていたので、TV放送や配信時には要チェックが必要かと思います。

10.『宗介のなみだ』

お母さんに会いたくなって、思わず涙してしまう宗介にそっと寄り添うこの曲。久石さんも指揮をやめ、ピアノへ。オケが鳴りやみ、静まり返った空間に、久石さんの優しいピアノソロが会場に温かく広がります。サントラより少し長く、コーダでは転調をして、次の曲への橋渡しも。

11.『母の愛』

久石さんのピアノから受け継いで、続くのは美しいコーラスの響き。

12.『いもうと達の活躍』

そして、組曲も終盤へ。明るく快活なメロディに、宗介のテーマも彩を添えます。『深海牧場』のテーマが顔を出すと、物語のフィナーレへ。

13.『崖の上のポニョ』

最後はメインテーマで。12~13の流れは世界ツアーバージョンと同じ流れでした。シンプルで誰でも口ずさめるメロディを壮大なオーケストラで。コーラスによる歌詞は、今回は英詞。久石さんも楽しそうにリズムを取りながら指揮をしていました。2回目のBメロのピアノソロは、2011年くらいまでは久石さんが弾いていましたが、今回は指揮のみに変更。最後は大きく盛り上がりながらフィナーレへ向かいました。

曲が終わるやいなや、爆発するような大きな拍手。ここからは恒例の奏者への紹介&拍手のシーンへ。楽団メンバーも笑顔満点でこちらも笑顔がこぼれます。そして、何度かのカーテンコールののちにアンコールへ。

Encore

Joe Hisaishi『Ask me why』

アンコール1曲目はピアノソロとは予想はしていましたが、演奏された曲はまさかの公開されたばかりの映画『君たちはどう生きるか』からでした。コンサートの直前に丸の内にてこの映画を見たばかりで、まさかすぐのコンサートでスクリーンから流れていた曲を、作曲者本人の演奏で聴けるなんて!本当にびっくりしました。美しい和音からはじまり、連打音が続くシンプルなメロディ、どこか懐かしさのあるサビ。2コーラスくらい繰り返した構成になっていたと思います。

Joe Hisaishi『World Dreams for Mixed Chorus and Orchestra』

最後の楽曲は恒例になったこの曲に、豪華合唱付き。大好きな大好きなこの曲ですが、今回はアンコール1曲目の衝撃が強すぎてあんまりじっくり聴けてなかったのが心残りです笑

WDO2ndシーズンは今回で終わりで、数年休むとの記載がプログラムにありました。幸運なことにこの2ndシーズンは2014年から欠かさずにコンサートへ行くことができました。およそ10年の間にも世界は目まぐるしく変わりました。そしてコンサートで毎回演奏されるこの曲も、その年その年で大きく意味合いが変わり、本当に大事な1曲となりました。

当初は戦後の鎮魂の意味合いも含まれていましたが、2020年以降はコロナ禍での人々の願い、そして近年では大きな戦争の終結と平和への願いを込めて。いまではWDOのテーマ曲でありながら、久石さんの海外公演でも積極的に演奏するようになりました。「世界の夢」を希望の鐘の音色に乗せてこれからも世界中に響き続けますように。

演奏が終わると再び会場は割れんばかりの大きな拍手の渦へ。次々とお客さんが立ち上がり、総立ちで拍手喝采となりました。久石さんは何度かお辞儀をしたあと、弦楽の主要メンバーと握手を交わしていました。その後、楽団メンバー、合唱団のメンバーも退場した後も拍手は鳴りやまず、久石さんが再びステージへ。歓声と拍手で大盛り上がり、東京公演は無事に幕を閉じました。

WDOは数年の休止に入るようですが、久石さんの活動はまだまだ続いていきます。国内での次回公演は同じく新日本フィルとの定期演奏会。久石さんも新曲を書き下ろし、マーラーの『交響曲5番』を振ります。次回はどんな素晴らしい演奏になるか今から楽しみにしています。

2023年7月28日 ふじか

コンサートが近づいてくると音源で予習するふじかさんです。そこからコンサートの楽しみは始まっているんですね。さらに上をいくのがクラシック作品のスコアにまで目を通して、その作品の機微をつかもうとしている。なかなかここまではできません。だから超広角から望遠まで3眼レンズなレビューになるんですね!ほんとすごいっ!

レビューにもありました、ドビュッシー作品は生で聴くと音源とは全く印象が変わってくる、ほんとそうだと思います。指揮者とオーケストラの表現、そして聴いている客席の場所、いろいろなものが合わさってその時だけの響きのグラデーションに包まれるような気がします。

『交響組曲 崖の上のポニョ』のサントラ曲目について、僕のメモしていたものとほぼ同じです。「ポンポン船」や「赤ちゃんとポニョ」もパートが入れ替わったりしていたような気もしますけれど、そのほか含めリストアップするならこの曲目たちになるのかなと思います。ちょっと不確かなところもあるので僕のレビューには記しませんでしたけれど、、同じです。間違ってたら、、同じです。配信や放送が待たれるところです。

東京公演

リハーサル風景

from 久石譲コンサート公式ツイッター

https://twitter.com/joehisaishi2019

公演風景

【WORLD DREAM ORCHESTRA 2023】東京公演、熱狂で終了!熱い拍手ありがとうございました。明日は名古屋です! pic.twitter.com/0EbbIQ0asX

— 久石譲コンサート2025 (@joehisaishi2025) July 21, 2023

ワールド・ドリーム・オーケストラ2023@サントリーホール

万雷の拍手の中終演です!👏👏👏👏🎥#久石譲 の”一般参賀”のご様子をお届けいたします。

暑い夏を吹き飛ばす爆裂のラ・ヴァルス、そして交響組曲『崖の上のポニョ』の大いなる愛の力に感激の声続々です。ご来場ありがとうございました☺️… pic.twitter.com/RCW8iAUwd0

— 新日本フィルハーモニー交響楽団 (@newjapanphil) July 21, 2023

こちらは、いつものコンサート・レポートをしています。

「行った人の数だけ、感想があり感動がある」

久石譲ファンサイト 響きはじめの部屋 では、久石譲コンサートのレポートや感想、いつでもどしどしお待ちしています。応募方法などはこちらをご覧ください。どうぞお気軽に、ちょっとした日記をつけるような心もちで、思い出をのこしましょう。

みんなのコンサート・レポート、ぜひお楽しみください。

reverb.

初めてのコンサートも、回数重ねたコンサートも、記憶や思いはそのままにしておくと忘れていってしまいます。もったいない!ちょっとでも書きのこすところから。

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪

Posted on 2023/07/27

2024年6月20-22日、久石譲コンサートがカナダ・トロントで開催されます。2022年の初登場からふたたび共演オーケストラはトロント交響楽団です。 “Info. 2024/06/20-22 「Hisaishi Conducts Hisaishi」久石譲コンサート(トロント)開催決定!!” の続きを読む

Posted on 2023/03/18

NHK「ディープオーシャン」シリーズ第2弾が決定しました。2023年度、今後NHK総合でも放送予定となっているようです。 “Info. 2023/03/19 [TV] NHK「ディープオーシャンII」放送決定! 音楽:久石譲 【7/27Update!!】” の続きを読む

Posted on 2023/07/26

7月21~24日開催「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2023」です。今年は国内3都市3公演と少なめのスケジュールだったこともあり、チケットを取るのは例年以上に至難だったかもしれません。またコロナ禍以降の新定番となりつつあったライブ配信も今年は見送りとなりました。会場に集まれた人たちは期待と興奮の熱気をおび各会場とも大きな歓声とスタンディングオベーションで最高潮を迎えました。

久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2023

[公演期間]

2023/07/21,22,24

[公演回数]

3公演

7/21 東京・サントリーホール

7/22 愛知・愛知県芸術劇場 コンサートホール

7/24 大阪・フェスティバルホール

[編成]

指揮・ピアノ:久石 譲

管弦楽:新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ

ソロ・コンサートマスター:豊嶋泰嗣

合唱:栗友会合唱団(東京/名古屋)日本センチュリー合唱団(大阪)

[曲目]

クロード・ドビュッシー:「海」管弦楽のための3つの交響的素描

久石譲:Woman for Piano, Harp, Percussion and Strings

1.Woman

2.Ponyo

3.Les Aventuriers

—-intermission—-

モーリス・ラヴェル:管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」

久石譲:交響組曲「崖の上のポニョ」 / Symphonic Suite “Ponyo”

—-encore—-

Ask me why

World Dreams for Mixed Chorus and Orchestra

[参考作品]

さて、個人的な感想はひとまず置いておいて、会場で配られたコンサート・パンフレットからご紹介します。

今年のWORLD DREAM ORCHESTRA(WDO)は”French”がテーマです。

クラシックではドビュッシーの交響詩「海」とラヴェルの「ラ・ヴァルス」、エンターテインメントとしては「Woman」と最新の交響組曲「崖の上のポニョ」を演奏します。また、今回は合唱も入ります。東京と名古屋では栗友会の皆さん、大阪では日本センチュリー合唱団の皆さんと共演します。

WDOは優れた楽曲をオーケストラ作品にするというコンセプトで2004年に始まり、2011年まで続きました。いわゆるファースト・シーズンです。その後数年、休止しましたが、2014年にセカンド・シーズンとして自作のミニマル音楽と宮崎駿さんの映画に提供した音楽を再構成した「Symphonic Suite(交響組曲)」を発表してきました。

今年で8作目になりますが、「シンフォニック・ヴァリエーション・メリーゴランド」(「ハウルの動く城」)、「オーケストラストーリーズ となりのトトロ」がすでにあるので、新作を除く全作完了です。つまりセカンド・シーズンも終了です。

しばらく休止して、新たなアイデアが浮かび次第、また再開します。

応援していただいた皆様に感謝するとともに、今夜のコンサートを楽しんでいただけたら幸いです。

2023年7月

久石譲

ここからはレビューになります。

今年のWDOはテーマに「フレンチ・コネクション」を掲げ、昨年までのオール久石譲プログラムとは異なりクラシック作品からも並んだことが大きな特徴です。それでもいつものクラシック演奏会とはやっぱり雰囲気がちがう、若い客層や初めてのコンサートの人も多く、オーケストラ・コンサートに触れるきっかけとしてもWDOはその裾野を広げていると感じます。全公演SOLD OUT&スタンディングオベーションの大盛り上がり、すでにあらかじめ約束されたことのようです。

クロード・ドビュッシー:「海」管弦楽のための3つの交響的素描

La Mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre

第1楽章 海上の夜明けから真昼まで De L’aube a midi sur la mer

第2楽章 波の戯れ Jeux de vagues

第3楽章 風と海との対話 Dialogue du vent er de la mer

久石譲のコメントから振り返ります。

”「ポニョ」では、クラシックの純正なスタイルをそのまま採りました。宮崎さんは、どちらかというと印象派のドビュッシーやラヴェルのような音楽で情景を描き出すのはお好きではないと思うので、僕も印象派的なアプローチをずっと避けてきたんです。しかし今回は”海”を舞台にしたファンタジーですし、これだけイマジネーション豊かな世界が展開しますから、音楽を書くための方法論として、印象派的なテイストが少し入ってもいいかな、と。”

(Blog. 久石譲 「ナウシカ」から「ポニョ」までを語る 『久石譲 in 武道館』より 抜粋)

2008年当時こう語っていたとおり、すべてはここを起点としています。WDO2023でフランス印象派といわれるドビュッシーやラヴェルの作品をプログラムした理由が見えてきます。宮崎駿監督もまた映画『崖の上のポニョ』製作前に「オフィーリア」という一枚の絵を見て絵の描き方に強く影響を受けたというエピソードもあります。印象派より少し前ラファエル前派の時代です。今回はコンサート・パンフレットも上述の簡潔な久石譲メッセージのみでした。もう少し過去の久石譲コメントから振り返ってみます。

”この曲は小節数にするとそんなに長いものではないんですが、この中に今後の音楽の歴史が発展するであろう要素が全部入っていますね。音楽というのは基本的に、メロディー・ハーモニー・リズムの3つです。メロディーというのはだんだん複雑になってきますから、新しく開発しようとしてもそんなに出来やしないです。そうすると「音色」になるわけです。この音色というのは現代音楽で不協和音をいっぱい重ねて特殊楽器を使ってもやっぱり和音、響きなんですね。そうするとそっちの方向に音楽が発達するであろう出だしがこの曲なんだと思います。20世紀の音楽の道を開いたのはこのドビュッシーの「牧神」なんじゃないかなと個人的にすごく思いますね。

(Blog. 「読響シンフォニックライブ 2012年8月15日」 放送内容 より抜粋)

”ラヴェルはピアノ曲でも精密なハーモニー。要するに、ざっくり言うとフランス人の作曲家は響きが重要。その響きを重要視する音楽のあり方というのがドイツとは全く違う。その違う流れってけっこうそのまま来てて。例えば、ドイツ流のやり方がそのまま現代音楽に来るかというと意外に違う。ウェーベルンとか新古典主義でつくってきてるものと、それから同じウェーベルンの影響を受けたとはいえブーレーズやなんかのフランス流のやり方って全然ちがう。音色がちがう。その起点になるのはたぶんドビュッシー。現代にまで通じる音楽になっている気がする。”

(Info. 2022/04/04 久石譲が語る組曲「展覧会の絵」そしてドビュッシー 動画公開 より抜粋)

コンサート歴をみても

ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲

2012年 読響シンフォニックライブ 「深夜の音楽会」

2018年 Joe Hisaishi Symphonic Concert(台北)

2022年 新日本フィルハーモニー交響楽団 すみだクラシックへの扉 #6

ドビュッシー:交響詩「海」

2023年 久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2023

2023年 Joe Hisaishi and La mer(ハリウッド)(予定)

2024年 日本センチュリー交響楽団 定期演奏会 #279(予定)

ラヴェル:ラ・ヴァルス

2023年 Joe Hisaishi in Concert(シンガポール)

2023年 久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2023

そのほか「ドビュッシー:小組曲」「ラヴェル:ピアノ協奏曲」「ラヴェル:ボレロ」「ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ」など、たびたび作品を取り上げています。

これはレビューから。

思いめぐらせると、フランスや印象派といった音楽からの影響は、初期の久石譲から、いや初期の久石譲曲ほど如実に香りたちこめています。『PIANO STORIES』(1988)からは「A Summer’s Day」「Lady of Spring」「Green Requiem」など。『My Lost City』(1992)「Cape Hotel」など。『PIANO STORIES II』(1997)「Rain Garden」など。

オリジナル作品から『WORKS III』(2005)「DEAD for Strings,Perc.,Harpe and Pianoより II.The Abyss 〜深淵を臨く者は・・・・〜」、『Minima_Rhythm III』(2015)「THE EAST LAND SYMPHONYより II.Air」、そして2022年2月待望のFOC披露「Winter Gardenより 2nd movement」。

(Blog. 「新日本フィルハーモニー交響楽団 すみだクラシックへの扉 #6」コンサート・レポート より抜粋)

2022年のコンサート・レポートに書いていました。もしドビュッシーやラヴェルの作風を気に入ったなら、『崖の上のポニョ』の音楽はもちろんこういった久石譲音楽の聴こえ方もまた変わってくるかもしれませんね。折しも、2023年3月に逝去した坂本龍一さん、その音楽ルーツのなかでも色濃くあるのはドビュッシーやラヴェルです。久石譲と同じように、ピアノソロ曲や映画音楽オーケストラで、印象派のスタイルや響きを聴くことができます。この「La Mer」でも戦メリやラストエンペラーのそれを思い浮かべる人ももしかしたらいるかもしれません。日本を代表する二人の現代作曲家/商業作曲家が強く影響を受けている、音楽が時代を越えて受け継がれていることに楽しくなってきます。表立って交わることのなかった現代の作曲家が、深いところでは同じルーツを持って交わっていることに何か尊いものを感じてきます。

久石譲:Woman for Piano, Harp, Percussion and Strings

1.Woman

2.Ponyo

3.Les Aventuriers

WDO2019で初演されたコーナーです。のちにアルバムとして音源化もされています。パンフレットになかったのでCDライナーノーツから楽曲解説をご紹介します。

2009年にリリースされたアルバム『Another Piano Stories ~The End of the World~』に収録されていた3つの楽曲をピアノ、ハープ、パーカッション、弦楽合奏で演奏可能なように再構成した作品。曲名通り、いずれの楽曲もすべて女性に因んでいる。

Woman

原曲は、2006年にオンエアされた婦人服ブランド「レリアン」CMのために書かれた楽曲。アルゼンチン・タンゴ、より正確には久石が敬愛するアストル・ピアソラのタンゴを意識したスタイルで作曲されている。

Ponyo on the Cliff by the Sea

さかなの子・ポニョと人間の子・宗介の出会いと冒険を描いた宮崎駿監督『崖の上のポニョ』のメインテーマ。弦楽器やハープのピツィカートとマリンバのトレモロが生み出すユーモラスな響きが、不思議にもポニョのイメージと一致する。

Les Aventuriers

久石のお気に入りの映画のひとつで、ジョアンナ・シムカス演じるヒロインを軸にしながらアラン・ドロンとリノ・ヴァンチュラの2人が冒険を繰り広げる『冒険者たち』から自由にイメージを羽ばたかせ、演奏者たちに5拍子という”冒険”を要求する作品。『冒険者たち』をご覧になったことがあるリスナーなら、ドロン扮するパイロットが複葉機で凱旋門をくぐり抜けようとするシーンを想起されるかもしれない。映画の中で曲芸飛行は失敗に終わるが、本楽曲においては演奏者たちが鮮やかな”曲芸飛行”を決める。

(CDライナーノーツより)

一口メモです。

Woman

全3曲ともこのコーナーのピアノはオーケストラ奏者によるものです。同じようなピアノ&ストリングス版で構成される《Hope》や《mládí》は久石譲によるピアニズムが必須の涙腺解放コーナーですが、《Woman》はわりとパキパキとしたピアノのニュアンスもあってかそうなっているようにも思います。

フランスをはじめヨーロッパで流行したアルゼンチン・タンゴは、のちのコンチネンタル・タンゴ(フランス)へと広がっていきます。またアルゼンチンで生まれたピアソラは、フランスで作曲を学び活動と人気を広めていきました。

Ponyo

2008年映画公開です。2009年全米公開時は「Ponyo on a Cliff by the Sea」となっていましたが、現在は最終的に「Ponyo」が英語タイトルとして採用されています。2019年版から曲名が変わっているのはこれに合わせたかたちかもしれません。同じように本公演でお披露目された交響組曲「崖の上のポニョ」もSymphonic Suite “Ponyo”となっています。

すべて音を弾(はじ)いて出す楽器および奏法で始めから終わりまで。コロンと。まるで泡のように。グランマンマーレの台詞に「私たちは泡から生まれたのよ」とあります。音と泡と、その世界観はつながっていると思っています。エンターテインメントの表向きにはポニョのかわいらしさを表現しながら、隠されたテーマは泡=生命=音の粒であるかのように。

Les Aventuriers

レザヴァンテュリエ(読み)です。一日一回唱えて覚えましょう。フランス映画『冒険者たち』(1967)同名タイトルからインスピレーションを得て作られた曲です。

この版は、サビの駆け上げるカウンタメロディが印象的です。2019年時はヴィオラだと勘違いしていましたが、チェロのようです。2022年パリ公演の配信や今回WDO2023の会場で最終確認いたしました。チェロパート全員ではなく数名で奏でているようでした。やっとここに修正いたします。

モーリス・ラヴェル:管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」

La Valse, Poeme choregraphique pour orchestre

とても人気の高かった、SNS感想もたくさん見ました。久石譲らしい緩急自在に操る指揮にぐっと引き込まれます。ブラームスのハンガリー舞曲もそう、ハチャトゥリアンの仮面舞踏会もそう、久石譲のMerry-go-roundもそう。久石譲さんは舞曲やワルツをまるで魔術師のように観客の心をときめかせ射抜いてしまいます。得意を超えています。

「ドビュッシー:海」も「ラヴェル:ラ・ヴァルス」もハープ2台を基本編成としています。「久石譲:交響組曲「崖の上のポニョ」」もハープ2台でした。久石譲の創りだすハープ・パートはミニマルに欠かせません。同じように久石譲作品の《海》を表現するときに欠かせない楽器がハープです。

いろいろな資料・動画を一気に振り返りました。ハープ2台が確実に使われているのはレコーディング風景動画やコメントみてNHK「深海」と「ディープオーシャンII」です。

久石譲のコメントから振り返ります。

”ただ、宇宙と深海の大きな違いは「水」ですから、今回ハープを2台起用して、フランス印象派的な、ドビュッシーやラヴェルのような世界観を持ち込もうというのが最初の狙いでもありましたね。

このハープがさまざまなパッセージを奏でているところに、和音感などの凝った形を取ることで、深海の不思議な感じを出せるのではないかなと考えました。”

(Disc. 久石譲 『NHKスペシャル 深海の巨大生物 オリジナル・サウンドトラック』 より抜粋)

ハープ1台ながら大活躍している《海》は、映画『海獣の子供』『海洋天堂』、TV『ディープオーシャンI』、水族館『Xpark』、コンサートプログラム『Deep Ocean』などがあります。さて、Womanコーナーはハープ1台です。さて、交響組曲「崖の上のポニョ」はプログラム上あったからハープ2台置いたのか、はたまたハープ2台は必要条件なのか。これから映像や音源で細かくチェックできる機会がきたときに、ハープ2台それぞれの役割にフォーカスしてみたいと楽しみにしています。

久石譲:交響組曲「崖の上のポニョ」

Symphonic Suite “Ponyo”

スタジオジブリ作品交響組曲化シリーズ、『崖の上のポニョ』もストーリーの流れに沿って組曲化されていました。サントラからこの曲この曲とさすがにセレクトできないのですが、おそらく曲順にも沿っていると思います。ポイントは、ポニョと宗介の二人に軸を置いた組曲化がされていることだと思います。だから、ポニョのメロディがたくさん、シンフォニック・ヴァリエーション「ハウルの動く城」のように、随所に登場してきます。変奏のように変化もするし、宗介のモチーフと掛け合ったりもしています。

印象に残った曲からいうと、オープニングの「深海牧場」はそのままたっぷりと、「海のおかあさん」はコーラスバージョンで、快活な「浦の町」も聴けてうれしい、「宗介のなみだ」は久石譲ピアノで、「崖の上のポニョ」は英詞で大合唱!このあたり強く残っています。今回はコンサートマスター豊嶋泰嗣さんのヴァイオリン・ソロをフィーチャーした楽曲はなかったですが、「海のおかあさん」でコーラスと繊細に絡み合った旋律を奏でていました。「崖の上のポニョ」は世界ツアー版がおなじみです。グラモフォン新譜『A Symphonic Celebration』にも待望の収録となりました。そうきたところ今回さらに上をいった交響組曲版は、曲尺も長めで転調もあって高く高く昇っていくコーラスとオーケストラの謳歌は圧巻でした。特にラストのキーがものすごく高くなる合唱は、まるでポニョからいもうと達への受け継ぎや広がりのように感じたほどです。

そういったわけで、サウンドトラック/イメージアルバムでも印象の強いほかの曲「いもうと達」「フジモトのテーマ」「ひまわりの家の輪舞曲」あたりは選ばれず、一貫してポニョと宗介の出会いから交流や成長といった二人の物語に集約されているようでした。そう思ってサントラを聴き返してみると、この曲やこの曲かなと絞れてくるところもあるかもしれません。早くまた聴きたい!

コーラスとてもよかったです。とてもきれいでした。オーケストラとのバランスも絶妙すぎました。会場でご一緒できたファンみんな口をそろえて「コーラスよかった」をこだましていました。思えば、明るい印象に終始したことも大きいかなとも思いました。久石譲作品の合唱付きというと「風の谷のナウシカ」「The End of the World」「Orbis」などがすぐに浮かびますが、どの作品も短調的だったり陰影のある合唱の響きをもっています。そこへきて「崖の上のポニョ」は深海牧場も主題歌もどちらかというと光を帯びた明るさを維持しています。「崖の上のポニョ」は、まるでベートーヴェン《第九》の大合唱のように、聴く人に力強いエネルギーと明るい希望を照らしてくれるような、そんな作品に育っていきそうな気がしてきました。育つ、そうですね、公式スコアが世の中に出てきたとき、この作品をプログラムしたいオーケストラ+合唱団はきっと多いと思います。「となりのトトロ」と同じように、演奏して聴いて広く大きく育っていきそうな作品です。子供の歌を超えたハイブリッド・スタンダードな曲になったなあと言いたいくらい。これはもう生命の讃歌です。

—-encore—-

Ask me why

映画『君たちはどう生きるか』から久石譲本人が奏でる珠玉のピアノ曲、スペシャル・サプライズでした。7月14日映画公開からちょうど一週間後という奇跡の選曲にもびっくりしますが、この曲が何たるかをちゃんとわかっている観客も多かったことにもまたびっくりです。みんな公開が待ち遠しかった、すぐに映画館に足を運んだ証ですね。サウンドトラックは8月9日発売です。

一切の宣伝をしない、情報もいまだ少ない映画です。WDO2023はライブ配信は叶いませんでしたが、しっかり収録用のカメラもマイクもありました。時期をずらして年末あたりにでも配信や放送があるといいなと切望しています。そのときには映画の情報もだいぶん広まっているでしょうし、「アンコールでこの曲やったんだ!!」というのがもっともっと奇跡的なうらやましいトピックとして広まっていることでしょう。映画ロングランを盛り上げる相乗効果ともなることでしょう。祈っています!

ウェブレポートにはこんな舞台裏な情報も。

”アンコールの1曲目、久石がピアノで弾いたのは公開中の映画『君たちはどう生きるか』(宮﨑駿監督)の楽曲。コンサートでの演奏は初めてで、なんと初日の東京公演では出演者、スタッフが誰も知らされてなかったサプライズ。映画を観たであろう観客が感激のあまり涙をぬぐう姿もあった。”

World Dreams for Mixed Chorus and Orchestra

WDOのテーマ、その歌版が披露されたのはWDO2015以来でしょうか。そのときのプログラムは合唱付きの「風の谷のナウシカ」や「The End of the World」でした。歌詞は麻衣さんによるもの。音符ひとつひとつに丁寧に歌われる言葉ひとつひとつが胸に響いてきます。2011年「西本願寺音舞台」で初演されたときには、へぇー歌になったんだ!という驚きと新鮮さだったかもしれません。そして今、世界や社会、自分の身近な日常までも見渡してみたときに、より切実に迫ってくるもの、より切実に願いたい何かを感じたように思います。オーケストラと合唱が拮抗する重厚さと広がりはホールでしか味わえません。あらためて、人の声のもつ力を感じたコンサートの締めくくりでした。

忘れてはいけない。

僭越ながらしっかり物申させていただきます。

WDOファースト・シーズン、セカンド・シーズン、本当にありがとうございました!「毎年開催」という冠はなんだかレールを敷かれたような窮屈さとすぐに次の構想を練らないといけない切迫感と、常に休まるところのない状況下にあるようで…。久石さんのハイクオリティ精神とサービス精神はさらに拍車をかけるようで…。ほかにもFOC、MF、所属指揮者としての定期演奏会や特別演奏会、そして海外公演。引っ張りだこの中いつもWDOの夏を届けてくれてありがとうございます。

ファンにとっては、毎年夏のWDOはとてもスペシャルな一大イベントになっています。ない年がつづくととても寂しい。いつでもサードシーズン始められるようにファンは心待ち待機中に入ります。

”今年で8作目になりますが、「シンフォニック・ヴァリエーション・メリーゴランド」(「ハウルの動く城」)、「オーケストラストーリーズ となりのトトロ」がすでにあるので、新作を除く全作完了です。つまりセカンド・シーズンも終了です。”

ここははっきり言わせてください。そんなことはないです!「オーケストラストーリーズ となりのトトロ」もアルバム発表の2002年版とWDO2017などはオーケストレーションが進化しています。「かぐや姫の物語」もWORKSIVとWDO2018はオーケストレーションがより精緻になっていたと譲れません。「風立ちぬ」も久石譲inパリから『A Symphonic Celebration』版に至るまで改訂を続けているように追いかけています。「ハウルの動く城」もストーリーに沿った組曲化をするなら新たに組み込まれる楽曲があるのかもうれしい。「紅の豚」は?そして「君たちはどう生きるか」はどんな組曲になるのか予想もつきません!

”今年で8作目になる”その8作品をみても、これからますますの再演を希望します。その年のWDOに行けなかったファン、そして新しいファンもたくさんいます。スタジオジブリ作品交響組曲シリーズは、作品によって、独奏楽器・ソリスト・合唱など、なかなかふつうのコンサートではプログラムできないフルスペックなフルオーケストラです。WDOでやらなくてどこできる?! やるならツアーでやるくらいじゃないと!! そんな大所帯の結集です。

WDOの来ない夏なんて!ひとつとして同じ夏はないように、どんなコンサートもファンにとっては喜びと楽しみの一期一会です。必ずまたきっと戻ってきてください。WDOコンサートに行くことは、ファンにとってファンの証にまでなっています。

むすび。

会場でお会いできた皆さん、ご一緒できた皆さん、ありがとうございました。とても楽しい時間でした。SNSでの匿名性のつながりが心地よいときもあります。でも、実際にお会いするだけで親近感やつぶやきの人間味すら増して感じるようになってくるから僕は好きです。自己紹介すらほぼすっ飛ばしてファン同士の安心感とうれしさだけで盛り上っています。自分の好きを語ることが自己紹介になるくらいほんと楽しいひとときです。

これからも少しずついろんな人にお会いできたらと思っています。コンサート前に行くことを事前にSNSで言うこともあるかもしれません。もしお近づきになれるチャンスがあったらよろしくお願いします。バッジプレゼントしています。

みんなのコンサートレポート!

正直に言っちゃうと、これはオーケストラやコーラスの皆さんが喜んでくれるだろうレポートです。ここまでしっかり聴いてくれてるんだ、と。スマホのカメラが3眼になったみたいに、豊かな解像度にびっくりします。

コンサートの時間をそのままエスコートしてくれるようなわかりやすさは定評あり。追体験できるおもしろさをぜひ。けっこう大切な記録です。

JOE HISAISHI & WORLD DREAM ORCHESTRA 2023 愛知・名古屋公演(2023.7.22)

from Sho’s PROJECT OMOHASE BLOG 改 seconda

リハーサル風景

東京公演

名古屋公演

大阪公演

from 久石譲コンサート公式ツイッター

https://twitter.com/joehisaishi2019

from 久石譲本人公式インスタグラム

https://www.instagram.com/joehisaishi_composer/

名古屋公演(リハーサル/本演)

大阪公演(リハーサル/本演)

from 新日本フィルハーモニー交響楽団公式ツイッター

https://twitter.com/newjapanphil

大阪公演(合唱)

from 日本センチュリー交響楽団公式ツイッター

https://twitter.com/Japan_Century

公演風景/バックステージ

東京公演

【WORLD DREAM ORCHESTRA 2023】東京公演、熱狂で終了!熱い拍手ありがとうございました。明日は名古屋です! pic.twitter.com/0EbbIQ0asX

— 久石譲コンサート2025 (@joehisaishi2025) July 21, 2023

ワールド・ドリーム・オーケストラ2023@サントリーホール

万雷の拍手の中終演です!👏👏👏👏🎥#久石譲 の”一般参賀”のご様子をお届けいたします。

暑い夏を吹き飛ばす爆裂のラ・ヴァルス、そして交響組曲『崖の上のポニョ』の大いなる愛の力に感激の声続々です。ご来場ありがとうございました☺️… pic.twitter.com/RCW8iAUwd0

— 新日本フィルハーモニー交響楽団 (@newjapanphil) July 21, 2023

名古屋公演

【WORLD DREAM ORCHESTRA 2023】名古屋公演も盛り上がりました!

明後日は最後の大阪!明日23日午前10時よりローチケにて当日引換券を若干数販売します。 pic.twitter.com/ZB9QUVWNiE— 久石譲コンサート2025 (@joehisaishi2025) July 22, 2023

大阪公演

【WORLD DREAM ORCHESTRA 2023】全公演終了!熱い拍手ありがとうございました!次は9月のマーラーでお会いしましょう!https://t.co/g5YPuUJ3gz pic.twitter.com/c2taTPNaRW

— 久石譲コンサート2025 (@joehisaishi2025) July 24, 2023

from 新日本フィルハーモニー交響楽団公式ツイッター

https://twitter.com/newjapanphil

最後まで読んでいただきありがとうございます。

Posted on 2023/07/25

久石譲と新日本フィルハーモニー交響楽団による熱狂のツアーが閉幕、オフィシャルレポートが公開

2023年7月21日(金)東京にて開幕し、愛知、そして24日(月)大阪にて閉幕した『久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ2023』。この度、オフィシャルレポートが届いたので紹介する。 “Info. 2023/07/25 久石譲と新日本フィルハーモニー交響楽団による熱狂のツアーが閉幕、オフィシャルレポートが公開(Web SPICEより)” の続きを読む