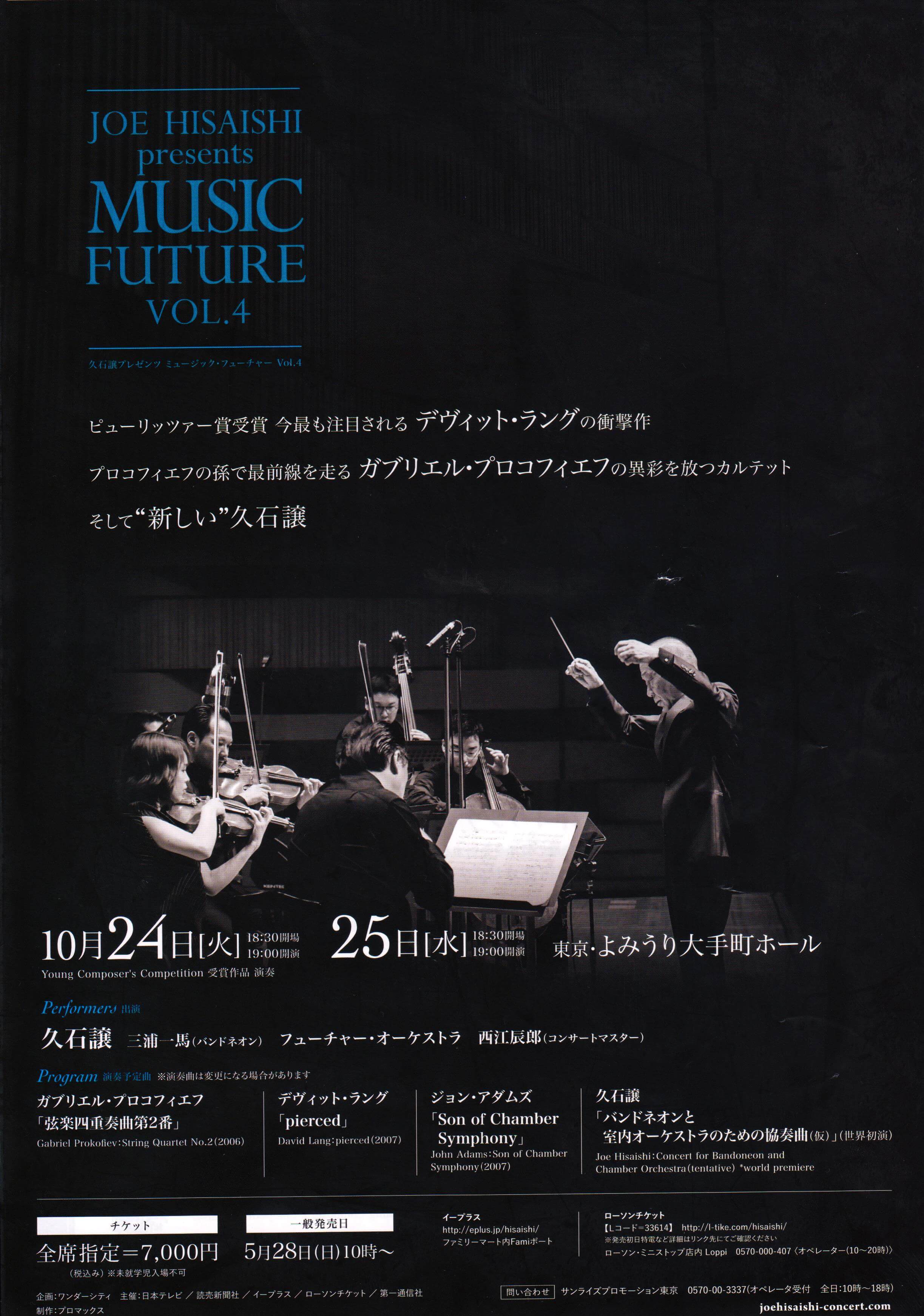

12月6日、読売新聞夕刊に掲載された記事です。11月開催「久石譲 presents MUSIC FUTURE Vol.5」コンサートを取り上げた内容になっています。 “Info. 2018/12/06 「東京・NYで公演 久石譲とデヴィット・ラング」(読売新聞 夕刊)掲載” の続きを読む

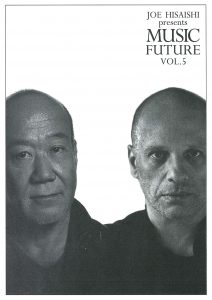

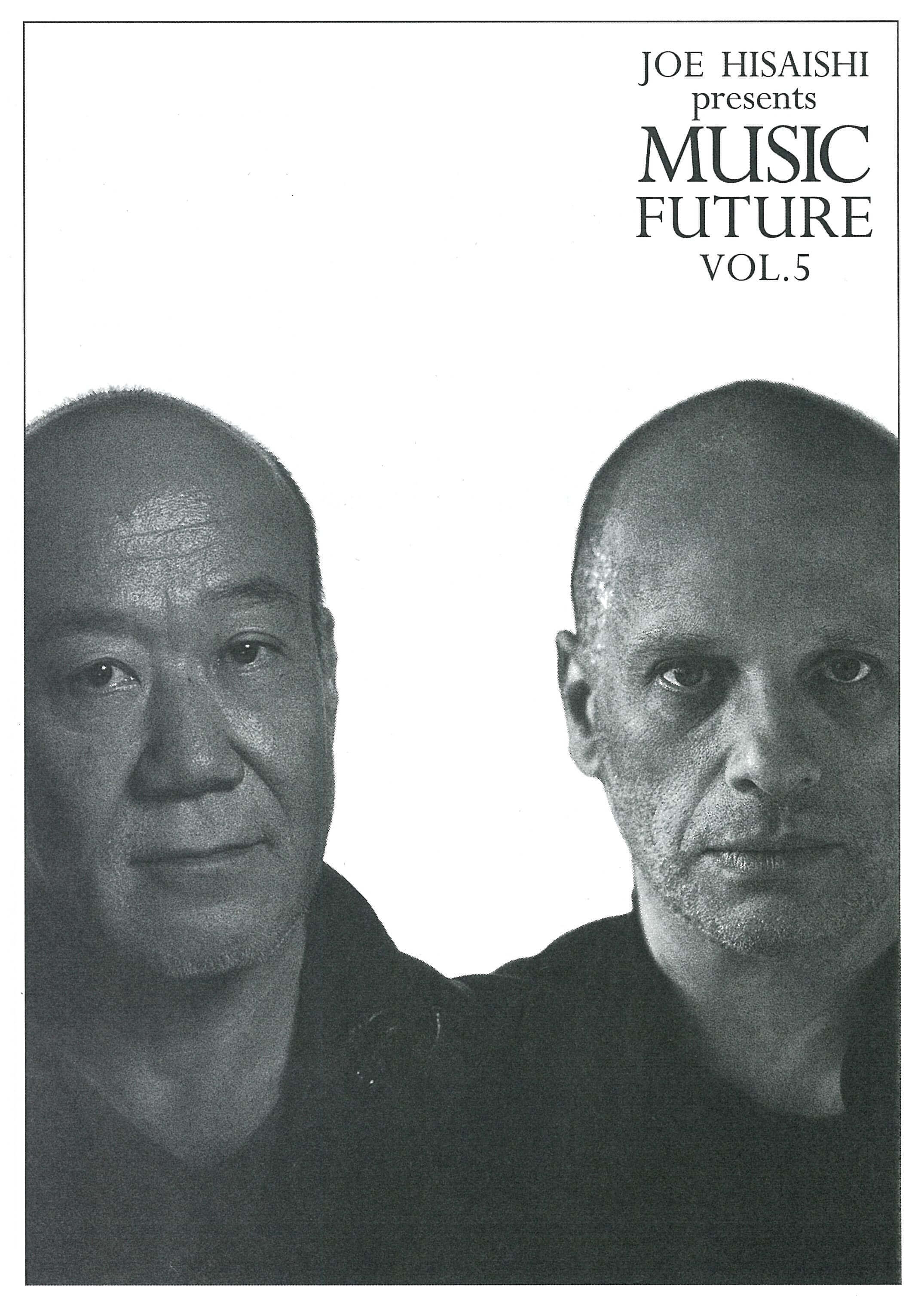

Blog. 「久石譲 presents MUSIC FUTURE Vol.5」 コンサート・レポート

Posted on 2018/11/30

11月21,22日に開催された「久石譲 presents ミュージック・フューチャー Vol.5」コンサートです。2014年に始動したコンサート・シリーズ(年1回)、今年で5回目を迎えます。

今年はデヴィット・ラングとの作品共演、ニューヨーク公演も開催されるなど、ますます進化するコンサート。

まずは、コンサート・プログラム(セットリスト)および当日会場にて配布されたコンサート・パンフレットより紐解いていきます。

久石譲 presents MUSIC FUTURE Vol.5

[公演期間]

2018/11/11,21,22

[公演回数]

3公演

11/11 ニューヨーク・カーネギーホール(ザンケルホール)

11/21 東京・よみうり大手町ホール

11/22 東京・よみうり大手町ホール

2018.11.11 Carnegie Hall (Zankel Hall), New York

2018.11.21-22 Yomiuri Otemachi Hall, Tokyo

[出演]

指揮:久石譲

スピーカー:デヴィット・ラング

ソロ・チェロ:マヤ・バイザー

ソロ・ヴォイス:モリー・ネッター

バング・オン・ア・カン (ニューヨーク)

フューチャーオーケストラ (東京)

Conductor:Joe Hisaishi

Speaker:David Lang

Solo Cello:Maya Beiser

Solo Voice:Molly Netter

Bang on a Can (New York)

Future Orchestra (Tokyo)

[曲目]

第2回『Young Composer’s Competition』優秀作品受賞作

審査員講評/西村朗、茂木健一郎、島田雅彦、小沼純一 ほか

澤田恵太郎:時と場合と人による (東京)

—-intermission—-

フィリップ・グラス / Recomposed by 久石譲:2 Pages Recomposed (1969/2018) *日本初演

デヴィット・ラング:increase (2002)

—-intermission—-

トークセッション:デヴィット・ラング&久石譲

久石譲:The Black Fireworks 2018 for Violoncello and Chamber Orchestra *日本初演

1. The Black Fireworks / 2. Passing Away in the Sky

(ソロ・チェロ:マヤ・バイザー)

デヴィット・ラング:prayers for night and sleep *日本初演

1. night / 2. sleep

(ソロ・ヴォイス:モリー・ネッター / ソロ・チェロ:マヤ・バイザー)

【New York PROGRAM】

Philip Glass / Recomposed by Joe Hisaisshi:2 Pages Recomposed *Japan Premiere

Mivos Quartet, Bang on a Can Festival Ensemble

David Lang:increase

Mivos Quartet, Bang on a Can Festival Ensemble

Talk Session:David Lang & Joe Hisaishi

David Lang:prayers for night and sleep 1.night / 2.sleep (U.S. Premiere)

Molly Netter (Solo Voice), Maya Beiser (Solo Cello), Mivos Quartet, Bang on a Can Festival Ensemble

Joe Hisaishi:The Black Fireworks 2018 for Violoncello and Chamber Orchestra (World Premiere) 1.The Black Fireworks / 2.Passing Away in the Sky

Maya Beiser (Solo Cello), Mivos Quartet, Bang on a Can Festival Ensemble

ニューヨーク公演風景

PROGRAM NOTES

5回目を迎える「MUSIC FUTURE」はニューヨークと東京で開催されます。敬愛するDavid Langさんと最新作を持ち寄ってのコラボレーションです。昨年彼の「pierced」を演奏した時に、是非一緒にコンサートをしたいと思ったのがきっかけでした。いわば夢の実現です。(久石譲)

2 Pages Recomposed

フィリップ・グラス / Recomposed by 久石譲 約16分

1969年に書かれたPhilip Glassさんの伝説的な楽曲「Two Pages」は5つの音の増減と8分音符で刻まれるリズムのみでできています。本来はある音色と繰り返しの回数を決定したら演奏の間中は一定に保たれるべき楽曲です。グラスさんは「最良の音楽は、始まりも終わりもない一つの出来事として経験される」と言っています。

今回、僕はあえてその楽曲を室内オーケストラの作品としてグラスさんの許可を得てRe-Composedしました。理由は彼を尊敬していること、親しいこと、それに加えてこの楽曲はSingle Track Musicでもあるからです。方法としては「The Black Fireworks 2018」と全く同じスタイルで、楽器の編成もソロ・チェロを除いてほぼ同じにしました。ニューヨークのリハーサルに立ち会った彼は大変喜んでくれました。この楽曲の強い個性はいかなる形を取っても変わらず、必ず現代に新たに蘇る!そんな思いをこめてRe-Composedしました。(written by 久石譲)

*参考文献『アメリカン ミニマル・ミュージック』ウィム・メルテン著/細川周平訳(冬樹社)

increase

デヴィット・ラング 約11分

妻と私には3人の子供がいますが、私たちは名前のつけ方にある習わしがありました。それは、子供たちのために何百もの名前を考えるということです。それぞれの名前は、異なる伝統や性格、特性を表しています。例えば、聖書に出てくる名前、王や女王の名前、有名な探検家、ヒッピーの名前など。一度はその中から「Mountain(山)」「Wheat(小麦)」「Leaf(葉)」という名前を選びました。一方で私たちは古いピューリタン的な名前として「Charity(慈愛)」「Submit(提示)」「Industry(勤勉)」という方向性も考えました。もちろんこのカテゴリーではピューリタンの教役者であるコットン・マザーの兄弟の名前である「Increase(増やす)」も検討しました。

この名前は決意と楽観主義に満ちていて、大好きでした。未来、子供、コミュニティに望むものであり、または新しいアンサンブルのためのものでもあるのです。子供には結局使いませんでしたが、いまでも素晴らしい名前だと思っています。(written by デヴィット・ラング)

The Black Fireworks 2018

for Violoncello and Chamber Orchestra

久石譲 約20分

ここ数年僕は単旋律の音楽を追求しています。一つのモチーフの変化だけで楽曲を構成する方法なので、様々な楽器が演奏していたとしても、どのパートであっても同時に鳴る音は全て同じ音です(オクターヴの違いはありますが)。

ですが、単旋律のいくつかの音が低音や高音で演奏することで、まるでフーガのように別の旋律が聞こえてきたり、また単旋律のある音がエコーのように伸びる(あるいは刻む)ことで和音感を補っていますが、あくまで音の発音時は同じ音です。僕はこの方法をSingle Track Musicと呼んでいます。Single Trackは鉄道用語で単線という意味です。

「The Black Fireworks 2018」は、この方法で2017年にバンドネオンと室内オーケストラのために書いた曲をベースに、新たにチェロとオーケストラのための楽曲として書きました。伝統的なコンチェルトのように両者が対峙するようなものではなく、寄り添いながらも別の道を歩く、そのようなことをイメージしています。

タイトルは、昨年福島で出会った少年の話した内容から付けました。彼は東日本大震災で家族や家を失った少年たちの一人でした。彼は「白い花火の後に黒い花火が上がって、それが白い花火をかき消している」と言いました。「白い花火」を「黒い花火」がかき消す? 不思議に思って何度も同じ質問を彼にしましたが答えは同じ、本当に彼にはそう見えたのです。

そのシュールな言葉がずっと心に残りました。彼の観たものはおそらく精神的なものであると推察はしましたが、同時に人生の光と闇、孤独と狂気、生と死など人間がいつか辿り着くであろう彼岸をも連想させました。タイトルはこれ以外考えられませんでした。その少年にいつかこの楽曲を聴いて欲しいと願っています。(written by 久石譲)

prayers for night and sleep

デヴィット・ラング 約15分

人々が眠りにつく前の「祈り」について考えたのがこの曲の出発点です。ある人は一日の終わりに感謝して祈ります。またある人は夜そのものに、あるいは一日の始まりに感謝して祈ります。人々は穏やかに、善意や健康や幸福が広がることを祈っています。

夜中によい睡眠を得ることを祈る人もいます。多くの文化や宗教にとっての祈りについて学んでいくと、すべての祈りの背景には、普遍的な恐れの感覚があると感じました。私たちの周りにはうまくいかないことがたくさんあり、傷ついたり、攻撃を受けたり、間違ったりします。

日中は自分自身を守ることはできますが、夜、眠っている時は脆弱です。私たちは眠っている間に何かが守ってくれると信じなければなりません。だから私は自分の作品を2つのセクションに分けることにしました。「night(夜)」という曲は、夜中に気づき、恐れるかもしれないものをまとめたリストです。一方、「sleep(睡眠)」は、それらの恐怖から身を守ることができるかどうかを問う祈りについてのものです。

私はインターネットの検索エンジンで「夜になると…」という文章から始める言葉を検索することから「night」の詞を作り、ユダヤ人の伝統的な就寝時の祈りをもとに「sleep」の詞を作りました。(written by デヴィット・ラング)

(PROGRAM NOTES ~久石譲 presents MUSIC FUTURE VOL.5 コンサート・パンフレット より)

*コンサートパンフレットには「prayers for night and sleep」歌詞も掲載

ここからは、感想をふくめた個人的コンサート・レポートです。

コンサート本演30分前(18:30~)から始まったのは、第2回『Young Composer’s Competition』優秀作品受賞作の講評/演奏セクションです。まず進行役を務める依田謙一(日本テレビ/同コンサート・プロデューサー)と久石譲がステージ登場。久石譲によるコンペティションの意図や傾向、そして受賞作についてのトークがありました。ここで久石譲はステージをはけ、つづけて審査員を務めた茂木健一郎、小沼純一、島田雅彦の3名が登壇(22日公演)。前述した順番でそれぞれコンペティションの感想が語られました。

受賞作「時と場合と人による」は、ヴァイオリン、クラリネット、ピアノという編成になっていて、リズミカルで明るいミニマル・ミュージック。演奏終了後、客席からステージへ登壇した受賞者の澤田恵太郎さんへも大きな拍手が送られていました。

第2回『Young Composers’s Competition』の【審査員評(抜粋)】などは公式サイトにて閲覧できます。

https://joehisaishi-concert.com/mf-2018-jp/comp2018-jp/

また会場で配られたコンサート・パンフレットには、

”2019年秋に開催予定の「MUSIC FUTURE Vol.6」において「Young Composer’s Competition」第3回を開催予定です”

と告知されていました。来年以降もコンサート開催ふくめて楽しみです。

今年の「Vol.5」は昨年の「Vol.4」からの発展・進化という印象が色濃く反映されているように思います。「2 Pages」も「The Black Fireworks」も昨年披露されたヴァージョンをさらに追求したものになっています。昨年デヴィット・ラング作品を取り上げたことがきっかけ、今年は作品を持ち寄っての新作共演を果たしています。シリーズのなかでは一番聴きやすい馴染みやすいプログラムだったとも思います。感覚的な言い方をすると「エモーショナルなミニマル」が昨年を経てより鮮明に表現された2018年。コンサート・シリーズ化はナンバリングを重ねるだけではなく、プログラミングも点と点が線になり広く深く進化しつづける「MUSIC FUTURE」コンサート。

2 Pages Recomposed

フィリップ・グラス / Recomposed by 久石譲

昨年「Vol.4」では、エレクトリック・オルガンと木管四重奏、マリンバという編成だったものを、今年「Vol.5」では室内オーケストラ編成に拡大、かつ「The Black Fireworks」と同じスタイルをとっている。これはふたつの作品を並べて聴くと(来年以降CD化されたときに)より感慨深いものが見えてくるように思います。Recomposedとなっていますが、フィリップ・グラスの最小限の音型素材を、久石譲が変化自在に料理した。久石譲カラーが全面に打ち出された作品になっています。

ちょうどこのタイミングでCD化された昨年「Vol.4」からのライブ録音盤『MUSIC FUTURE III』に「The Black Fireworks(バンドネオン版)」が収録されています。CDライナーノーツの解説がとてもわかりやすく学べることが多かった。そのなかに、このようなことが書かれています。

”第1楽章は、バンドネオンとピアノ、そして弦楽器の交替によって演奏される短いメロディーの繰り返しで始まる。このメロディーが変容していく過程で、メロディーのいくつかの音が木管楽器で演奏され、単一のメロディーに少しずつ色彩感が加わっていく。ホケトゥス(「しゃっくり」の意)と呼ばれるこのアイデアによって、単旋律から複数の旋律が浮き上がって聞こえる錯覚的な効果が生まれる。

楽章中盤以降、短音ばかりで構成されていたメロディーのいくつかの音が、残響音のように長く引き伸ばされ、メロディーに和声的な彩りを加える。さらにその後、メロディーのいくつかの音がパルス状に繰り返されることで、今度は「人力エコー」が実現される。”

(Disc. 久石譲 『久石譲 presents MUSIC FUTURE III』 より一部抜粋)

つまりはそういうことが、この「2 Pages」でも行われていたと思います。単旋律とスタイルの方法論において。さらには音型に合わせて刻まれるパーカッションも大きなアクセントに。オリジナル版「2 Pages」はモチーフを増減させることを貫く”始まりも終わりもない”金太郎飴のようなミニマル・ミュージックの原点です。一方久石譲版は、モチーフを伸縮増減(楽器編成やパート展開)、躍動するエモーショナルなミニマル・ミュージック、ただ繰り返すミニマルではない独自の表現方法。久石譲のひとつの答えがこの作品に凝縮されています。それは俯瞰してみれば、「2 pages」から「The Black Fireworks 2018」までのプログラムを通して一貫したコンセプト、これが2019年音源化されたときには収穫の多いCD作品になるはず。新旧ミニマル・ファンも納得のかっこよさです。

increase

デヴィット・ラング

”「Increase」はアメリカのアンサンブルAlarm Go Soundに書きました。彼らはとても評判になっており、スティーヴ・ライヒ、ジョン・アダムズともツアーやレコーディングで多くの素晴らしい仕事をしています。この曲は彼らの活動が始まったばかりの頃に書きました。私が彼らのために初めて曲を書いた作曲家だったのです。これはとても光栄で、かつ責任のあることでした。新しいアンサンブルに対しての素敵な贈り物になると良いなと思いました。若いアンサンブルにこれからIncrease(増進)し幸せになり、実りが多く、そして沢山素敵なことが起こると良いという気持ちが入っています。”

(Info. 2018/09/05 「ミュージック・フューチャー Vol.5」デヴィット・ラング インタビュー動画公開 より抜粋)

オリジナル版忠実に再現されていた本公演です。増進のピークを迎えるクライマックス(オリジナルCD盤 8:11~)は、より強烈なパーカッションと楽器たちの重厚感と音圧、爆発するかたまりのような印象をうけた久石譲指揮版でした。

(David Lang: Writing on Water CD収録作品)

トークセッション:デヴィット・ラング&久石譲

休憩を挟んでのトークセッション。進行役の依田氏と通訳をまじえて。質問形式で語られた内容は、本公演PROGRAM NOTESに記されたこと、コンサートに先がけて公開されたデヴィット・ラング、久石譲の各動画インタビューと同旨になります。ニューヨーク公演でも同じ構成でトークセッションが繰り広げられたのだろうと思います。

デヴィット・ラングの英語を日本語に通訳するだけでなく、久石譲や進行者の日本語も英語に通訳されるという、完全2カ国語構成。会場には海外からの観客も多かったです。それは会場ロビーでの観客風景(会話言語)でも感じましたし、トークセッションでのデヴィット・ラングのユーモアあふれる語りに対して、その場で笑いが起こるという光景(英語を理解しているお客さんが複数人いる)でも感じました。

- Info. 2018/10/11 「ミュージック・フューチャー Vol.5」久石譲 インタビュー動画公開

- Info. 2018/09/05 「ミュージック・フューチャー Vol.5」デヴィット・ラング インタビュー動画公開

The Black Fireworks 2018

for Violoncello and Chamber Orchestra

久石譲

昨年は、狂気を見たと書いたのですが、今年は、彼岸を見た。「The Black Fireworks」バンドネオン版から「The Black Fireworks 2018」チェロ版へ改訂された作品です。バンドネオンとチェロそれぞれをソリストに迎えることでオーケストレーションのバランスや修正はもちろんあったと思いますが、大きなところの音楽構成は変わらず継承しているように思います。ふたつの異なるスタイルで書かれた「1. Black Fireworks」と「2. Passing Away in the Sky」。もともとはこの二楽章で完成としたなか、直前に何か足りないと急遽書き下ろされた「3. Tango Finale」はバンドネオンを強く想定して追加されたもの。したがって、「The Black Fireworks 2018」は1.と2.の二つの楽章で完結しています。

楽器の特性からくる印象の違いはかなり大きなものがあります。ストレートに突き抜ける音色、幅広いオクターヴ奏法、ザッザッという激しいパッセージのバンドネオン。ビブラートを活かした太くダイナミックな音色、微妙な音程感の表現、ザクッザクッという激しいパッセージのチェロ。これだけ対照的な楽器からつくりあげられる音楽世界は、ヴァージョン違いという安易な表現ではなく、まったく異なるふたつの姉妹作品と受けとるべきでしょう。楽器特性を書きながら、そうするとパート譜の組み換えはあったかもしれません。ここはバンドネオンを活かしたフレーズだったけれど、チェロ版は別のフレーズを担ってもらったほうが豊かに活きるから、これはバックで支える室内オーケストラの○○(楽器)に組み替えよう、のように。だからこそ、作品全体から醸し出される雰囲気に異なる印象をもった。それが冒頭に書いた、昨年は狂気を見た、今年は彼岸を見た、です。

なんといってもバンドネオン版収録の『MUSIC FUTURE III』が一年越しCD化届けられたばかり。来年「The Black Fireworks 2018」が音源化されたときに、やっとふたつを並べてなにかを語ることができるかもしれない。ひとつだけ言えること、この作品は「THE EAST LAND SYMPHONY」などの久石譲交響作品と同じように位置づけられる”べき”作品です。単旋律…実験?こじんまり?スモールピース?…、いえいえその世界観はシンフォニーに匹敵するほど広く深い、久石譲のオリジナル代表作に値する渾身の作品です。

prayers for night and sleep

デヴィット・ラング

”今回はコンサートのために新曲を書きました。「Prayers for Night and Sleep」というタイトルで、チェロのソロ、ソプラノのヴォーカル、そしてストリングアンサンブルがバックにある曲です。ある意味デュエットの後ろに反響する伴奏があるという感じです。”

”チェリストは私の古い友達で何回も一緒に演奏しているマヤ・バイザーです。友人とBang on a Canというグループをニューヨークで組んだのですが、マヤはこのアンサンブルの最初のチェリストでした。彼女はとてもエモーショナルで激しく、大きなサウンドで存在感のあるアーティストです。ソプラノ歌手は最近になって一緒に仕事を始めた人でアメリカ人のモリー・ネッターさんです。私が教えているイエール大学で数年前に彼女が生徒だった時に知り合い、私の作品を歌いました。クリアで美しいバロック的な声だと思ったのですが、彼女がその後プロとなりニューヨークに移住した後は、次々とソロやアンサンブルの色々な仕事をしています。彼女とも今回このプロジェクトで一緒に仕事ができることを嬉しく思っています。”

(Info. 2018/09/05 「ミュージック・フューチャー Vol.5」デヴィット・ラング インタビュー動画公開 より抜粋)

とても美しく神秘的な作品です。「1. night」は素人表現をするとビョークの世界観に親近性のある、幻想的で奥深さのある深海に溺れるような心地よさ。楽曲中盤では激しいむき出しのチェロのパッセージと呼応するヴォイス。「2. sleep」は「スンマ/アルヴォ・ペルト」のような作品にも通じるチェロの神秘的な旋律とそれを波紋のように支える弦楽、そこへ織りかさなる美しいヴォイスの調べ。音域表現の広いチェロだからこそできる低音から高音へのアルペジオ的フレーズ。官能的ともとれますが、内なる声を導きだすような清く静謐な世界。個人的には『prayer』と題されたこの作品、海をイメージさせます。蒼く深い海へ溺れていく「1.night」、穏やかな波に揺れ漂う「2.sleep」。とても大きな世界、包みこまれる世界、人の小ささと孤独、捧げる祈り。宗教性もあるでしょうが、人が人らしくいるための祈りの音楽、そのように感じました。久石譲はトークセッションで「very beautiful piece」と言っていました。

デヴィット・ラングという作曲家だけでなく、一緒に音楽活動をする海外奏者まで迎えた本公演はとても贅沢です。ニューヨーク公演の凱旋公演でもあり、アメリカ日本2カ国同時に発表される久石譲とデヴィット・ラングの新作。本場の音楽を日本で完全に体感できる、そんな貴重な経験ができる機会はなかなかありません。ステージを目の前に音楽に包まれながら、幸せな体験に感動していました。ずっとこのままエンドレスにつづいてくれれば、そう思わせる慈愛に満ちた音楽と静かなる余韻。

「Music Future」が支持されている理由

知的な好奇心、それを満足させるコンサートっていうのは比較的少ないんですね。難しすぎて頭抱えて出ていっちゃうようなものが多くなってしまう。ところが、ミニマル・ミュージックをベースにしたものには、基本的にはある種ハーモニーもありリズムもあり、そういう意味では実はお客さんとの垣根は少ないと言いますか、とっつきやすい部分があると思うんですね。僕のいつも思っていることなんですが、音楽には良い音楽と悪い音楽、おもしろいのとおもしろくないのと、これしかないと。そういう意味でいうと、最先端であろうときちんとしたいい音楽で、なにかきちんとした内容があるものを届ければきっと通じるんじゃないかと。そういう想いで選んできてて、そのところで今お客さんがついてきてくれてると思います。

ミニマル・ミュージックについて

構成する、全体をする、単に繰り返しするだけだったら思いつきで誰でもできます。だが、それを5分、10分、30分の曲にするってなると、そこには徹底した論理的なシステムを導入しないと難しい。それをある意味では思想と言ってる。まあ考え方ですよね。それがないと単なるファッションになってしまう。ラングさんもそうですけどね、ミニマルやってる人ってやっぱりある種の決意がすごいあります。ほんとにやってる人はね。つまり誰でも使えそうな題材を扱いながら、それを一つの楽曲に仕上げていくわけですから。それは、不協和音だ特殊奏法だと羅列していくいわゆる普通の現代音楽よりは、よっぽど逆に様にならないんですよ。僕は、ヨーロッパから来て今多くの作曲家がやっている不協和音の、あるいは特殊奏法をいっぱい使ったやつ、これは”現代音楽(contemporary music)”と命名しています。ですが、ラングさんとか僕がやってるスタイル、こういうのを僕は今”現代の音楽(modern music)”って言っています。完全に分けて考えてて。Music Futureでは”現代の音楽”しかやらない。

(Info. 2018/10/11 「ミュージック・フューチャー Vol.5」久石譲 インタビュー動画公開 より抜粋)

久石譲が提示する最先端の”現代の音楽”、それは好奇心と観客への挑戦ともとれる斬新なプログラム、ある種の忍耐を必要とすることも孕みながらもコンセプトは揺るがない。シリーズを追うごとにコンサートは満員御礼、回を重ねるごとに新しい音楽へやみつきになる聴衆、興味をもって足を運んでみる聴衆が増えている証でもあります。

上の久石譲インタビュー動画は、日本語で語られ英語テロップが表示される構成になっています。耳で聴きながら目で追いながら、”現代音楽”と発せられた言葉を”contemporary music”と英語表記し、”現代の音楽”と発せられた言葉を”modern music”と英語表記されていたところに、なるほどそうかもしれないわかりやすい表現だなと目をとめました。

少し話しはそれますが、W.D.O.2018コンサートで披露予定だった「Single Track Music 1」オーケストラ版(世界初演)。直前でプログラム変更、実演はなりませんでした。僕はこれ、コンピューターによるデモ・シミュレーションではうまくいっていたものが、ホールリハーサルでは思っていた狙いどおりにはならなかったのでは、と推察しています。それは「Single Track Music」という単旋律の持ち味が、大きいホールの音響ではうまく機能しなかったのかもしれないと。響きや残響から広がってしまうもの、音圧は増すけれどシャープに輪郭くっきりにはならない、狙った音楽構成と表現が難しくなる。裏を返せば、久石譲が今追求している「Single Track Music」は、「MUSIC FUTURE」コンサートのコンセプトと小ホールという会場をもって見事に具現化できるスタイルとも言えます。だからこそ、そこにこそ、この「MUSIC FUTURE」コンサートの大きな意義があるように思うわけです。久石譲の音楽活動の大きな軸のひとつとして来年以降の開催も期待はふくらみます。

ニューヨーク公演も成功させ、実りの多いコンサート・シリーズ。来年もNY公演はあるのかアジアにも波及していくのか、世界が注目する最先端の久石譲音楽です。

コンサート開催にあわせるタイミングでCD化される「MUSIC FUTURE」ライヴ音源。2017年コンサートの模様は『MUSIC FUTURE III』に収録されています。そして2017年(Vol.4)から2018年(Vol.5)は継承しさらに推し進めたプログラム。点と点がしっかりと線になっている音楽を、2019年もコンサート&最新音源化楽しみにしています。

特設CD販売コーナーでは、会場購入者のなかから先着サイン会抽選券付き。両日あわせて80~100名近くが久石譲とデヴィット・ラング両氏からサインをもらえるという幸運にめぐまれました。

from 久石譲オフィシャル Facebookページ より

*モノクロ調の本公演コンサート・パンフレットには、同じ写真がいくつか掲載されています。

from 2019.1.15

- Info. 2018/12/06 「東京・NYで公演 久石譲とデヴィット・ラング」(読売新聞 夕刊)掲載

- Info. 2018/12/08 「久石譲 コワ心地いい新感覚」(毎日新聞 夕刊)掲載

- Blog. 「モーストリー・クラシック 2019年2月号 vol.261」「久石譲 presents MUSIC FUTURE Vol.5」NY公演 記事

Related page:

and

Disc. 久石譲 『久石譲 presents MUSIC FUTURE III』

*室内交響曲 第2番《The Black Fireworks》~バンドネオンと室内オーケストラのための~ (2017) 収録

Info. 2018/11/11 《速報》「久石譲 presents MUSIC FUTURE Vol.5」(ニューヨーク)プログラム

Posted on 2018/11/30

11月11日に開催された「久石譲 presents MUSIC FUTURE Vol.5」コンサートのニューヨーク公演。2014年に始動したコンサート・シリーズがついにミニマル・ミュージックの本場ニューヨークにて。久石譲が今最も注目し敬愛するデヴィット・ラングと作品を持ち寄っての共演。 “Info. 2018/11/11 《速報》「久石譲 presents MUSIC FUTURE Vol.5」(ニューヨーク)プログラム” の続きを読む

Blog. 「Invitation インビテーション 2006年11月号 No.45」 久石譲インタビュー内容

Posted on 2018/11/29

スポーツ×エンタメ業界誌「Invitation インビテーション 2006年11月号 No.45」に掲載された久石譲インタビューです。

アジアの香りに弾けた

久石譲のミニマリスト宣言

”美しく官能的でポップなアジア”──

そんなテーマが掲げられた作曲家の最新ソロアルバムには、アジアの中の自身を見つめ直す作業だけにとどまらず、彼の原点であるミニマル音楽への熱い思いも込められている。

文=賀来タクト

ピアノをフィーチャーしたアルバムとしては1年9ヵ月ぶりとなる久石譲の最新作『Asian X.T.C.』は、その題名から明らかなように、アジアを題材に選んでいる。10月28日より日本でも公開される韓国映画『トンマッコルへようこそ』をはじめ、最近何かとアジア圏の映画に携わることが多い彼にとっては、確かに無理のない一枚に映る。

「自分の中でアジアをもう一度見つめ直す必要が出てきたんですね。そこで改めて思ったのは、アジア人ってすごくかっこいいということ。女性は肌がきれいだし、男性も大地に根ざしているかのようなエネルギーがある。東洋思想のひとつとっても、善と悪の相反する二面性が共存していて、西洋みたいに悪はダメっていう発想がない。単純に1+1=2では終わらない世界がいっぱいあるんです。映画の仕事でもいい出会いが重なって、全てがいい感じでアジアに向いていったんですね」

時代の風に流されているだけではない。アルバムを紐解けば、そこにはメロディックな映画・CM曲に加えて、若き日々を彷彿とさせるミニマル技法に基づいた楽曲も鮮やかに並ぶ。アジアという主題の狭間に見え隠れする、作家としてのこだわりがまぶしい。

「例えばフィリップ・グラスは東洋思想に刺激を受けて作品を作っていましたが、その対象となったアジアから誰も育たないというのは変でしょ。アジア人のミニマリストが、ちゃんといるべきじゃないか。じゃ、それを誰が担うのかといえば、アジアがベースにあって、そのうえミニマルを原点に持っている僕しかいないだろうと」

原点回帰というよりも、新たな出発のための決意表明といえようか。

「ミニマルをベースにやってきた経験と、ポップスで培ったリズム感、単純に言えばノリ、グルーヴ。それが両方きちんと息づいたところでの、自分にしかできない曲。それを書いていこうと決心がついた最初のアルバムです」

(Invitation インビテーション 2006年11月号 No.45 より)

Blog. 「料理王国 2006年11月号」 久石譲インタビュー内容

Posted on 2018/11/28

雑誌「料理王国 2006年11月号」に掲載された久石譲インタビューです。稲越功一(写真家)ホストによる連載「レストランのふたり」コーナーで、久石譲と茂木大輔を招いての内容になっています。

茂木大輔さんは、NHK交響楽団主席オーボエ奏者で、久石譲との関係は義理の従兄弟にあたります。

連載 レストランのふたり 8

撮影・インタビュー 稲越功一

レストランに映える人には必ず魅力的なストーリーがある。気心の知れた者同士、お気に入りのレストランでならなおのこと、そのストーリーは鮮やかに響くだろう。そこで、毎月ふたりのゲストにご登場いただき、人物写真の大家、稲越功一氏がインタビュアーとして加わって親しい間柄のふたりに食の話から仕事のこと、人生観に至るまで自由に聞き出していただきます。

久石譲(音楽家)× 茂木大輔(NHK交響楽団主席オーボエ奏者)

アジアの官能性をテーマに

稲越:

「久石さんはニューアルバム「Asian X.T.C.」を出されたばかりですが、なぜこの新作ではアジアをテーマにされたのですか?」

久石:

「去年、韓国・香港・中国の映画音楽をやらせていただいて、僕の中でアジアの風が吹いていたんです。しかし新作に取りかかって困ったのは、アジアは実に遠い、ということでした。日本で暮らしていると欧米の方が意識的には身近で、アジアはやはりその先にありますよね。」

稲越:

「確かに距離的には近くても感覚的には遥か遠い感じがしますね。」

久石:

「アジアのイメージは自然が豊かで、皆が自転車で走っている……、という程度でした。そこでアジアの色っぽさや官能性にフォーカスしたんです。女性の肌はキメ細かく美しく、男はがっしりしていて土の匂いがする。そんなアジアの格好よさをテーマに定めたら全体が動き始めたんです。」

稲越:

「僕もアジアに15年ほど通っていますが、7~8年経ってやっとアジアの風景に馴染みました。それほど通わないと同じ土俵に立てません。」

久石:

「中国の音楽家とも仕事をしましたが、彼らはソリストになるように教育されていて、技術はすごいけれどアンサンブルはそこまでではない。人に合わせるという感覚が日本人ほどないんですね。」

茂木:

「N響でも指揮者のタン・ドゥン氏など中国人音楽家やピアニストを招くことがありますが、彼らは何を演奏しても凄烈で、僕らとは感覚が違う。色にたとえると赤と青、真っ黒と真っ白という印象で、良くも悪くも明快です。ラフマニノフなど内省的な曲はもっとモヤモヤしていてもいいと思いますが、はっとさせられる新奇なおもしろさはありますね。」

久石:

「北京のチャイナ・フィルハーモニーと、この秋のアジアツアーで共演するのですが、すごく上手い。音が艶やかで、メロディも豊穣でたっぷりとし、黄河の流れのようです。」

稲越:

「日本は「奥の細道」ですが、あちらはシルクロードですよね。」

茂木:

「彼らは優秀です。日本の交響楽団の演奏は精密で完璧ですが、暴力的にでも観客に攻め込んで訴える、ということがない。それこそが交響楽が持っている強い本質ですが、日本ではついにそれが芽生えず根付かなかった。結論めきますが、洋楽が日本に入って長い年月が経ち、このように断言してもいい時期だと思います。」

久石:

「それは日本人論に繋がりますね。民族音楽学者の小泉文夫氏によれば、日本では伝統が継承され、太古の雅楽が今も残り、数百年前の音楽を今も聞くことができる。しかし、中国では伝統芸能でも自分でいいように工夫してしまう。楽器の琵琶は、昔の四弦のものは正倉院に残っていても中国には今、五弦の琵琶しかない。日本は伝統を守るけれど、創意工夫する能力が弱い気がします。」

稲越:

「その通りかもしれませんね。」

久石:

「中国や欧米では伝統の踏襲なんて冗談じゃない、オレは今生きているんだ、と古いものを否定して強い気持ちで壊していく。ひとりの力では変わらないけれど、積み重なれば大きなうねりとなって伝統の形を変えるダイナミズムになる。だから日本の停滞感は気になりますね。」

茂木:

「海外には経験を重ねて50歳や60歳でも爆発するようなパワフルな人がいますが、日本では難しい。各人の意識は高いものの、成功すると新しいものに踏み出す気概がそがれてしまう。日本にはそんな空気が蔓延している気がします。おもしろいことをやり続けるには力を尽くさなければならないと、自戒しています。」

善悪を受け入れ共存させるアジア

久石:

「でも、日本人やアジア人にしかできないこともありますよね。西洋音楽という土壌で彼らと同じ発想になるわけがない。彼らはキリスト教的文化の中に生き、それは彼らのエネルギーでもある。バリ伝統のガムランやケチャもそうですが、アジアでは善悪が共存し、両方を受け入れる。それは東洋人でなくてはできない発想です。自己の中の優れた部分、最悪な部分、両方含めて自分であり、人である、だから自然に生きられる──これはいいことです。原理主義的に、「人は、音楽は、社会は、家庭は、こうあらねばならない」、と突き詰めて考えてなくてもいいんです。」

茂木:

「西洋音楽に対しても、本家より分家である日本の方がルールに敏感になってしまうんですよね。」

稲越:

「日本の自然のありかたも影響しますね。先日、伊勢神宮を訪ねて、山や森によって静寂や安らぎを得られることを感じました。溝口健二の映画を観て思うのですが、彼の映画には闇への執着心がかなりありますよね。」

久石:

「今は、闇といった意識下の恐れのニュアンスも失われつつありますね。新作では「インヤン」、つまり陽と陰といったアジアの光と影、善悪をテーマにその二面を際立たせ、ポップとミニマルなものを、あえてまとめないでそのまま形にしました。」

稲越:

「結果的にその境地になったわけですね。」

久石:

「宗教学者の山折哲夫さんとの対談で、「自分はなんていい人間なんだ」と思うことがあるけれど、「いい人は、長く続かない」ともおっしゃっていた。同感です。仏陀でさえ悟りを得て無になってもいろいろと悩んだわけでしょう。つまり音楽も「ならねばならない」という問題じゃない。無になって欲望を捨てても、逆に執着しても、自分のアンテナが小さくなるだけです。ならば裸になって、今の自分をさらけ出すことで、多くの人の心を駆り立てられればいい、あえてまとめなくてもいい、と考えるようになったんです。」

稲越:

「表現は、どこか負の部分を持たないと訴えられない。幸せすぎではダメですね。」

茂木:

「久石さんは自分の仕事をしておられるから、やりたいようにできてうらやましい。」

久石:

「しかし、N響は超一流です。」

茂木:

「N響は、この先どうするかという時期に来ています。世界一流の指揮者やソリストを日常的に迎え、国際水準の演奏を維持するところまでは到達していますので、次なる新しい感動、チャレンジを作り出していかなくてはならないと思います。ベルリン・フィルの場合、世界一のオーケストラを標榜して何十年もカラヤンと共同作業をし、彼が亡くなった時、今後どうするのかと世界が注目しました。さすがにドイツは芸事を本質的に見ている国だと思いましたが、彼らは世界一であることにもう興味はないんですね。そしてサイモン・ラトルというユダヤ人指揮者を迎えた。伝統の踏襲など考えずに、おもしろいことをするんです。」

久石:

「ベルリン・フィルがサイモン・ラトルを迎えたのは素晴らしかったですね。」

茂木:

「日本は育てたものを守ることに固執し、一旦壊しておもしろいことをしようとはならない。指揮者のタン・ドゥンさんを迎えた時、これ以上ヘンなものはないというほどその指揮は変わっていましたが、技術的にも感覚的にもすべてわかっていて、確信的だからすごい。久石さんにも、もっと指揮をしてほしいですね。ペンデレツキにしても、20世紀の偉大な指揮者は全員作曲家でした。久石さんのように音楽を知り尽くし、最先端の芸術を知り、現代人とは何かをわかっている人にぜひ振ってもらいたいと思います。」

久石:

「指揮は大変です。指揮者がきちんと方針を持っていればオーケストラも理解してくれますが、そうでなければ、あなたはどうしたんだ? と突きつけられますから。」

茂木:

「方針のない指揮者には、演奏している方も困りますね。」

稲越:

「久石さんには華もあるからマーラーを振っても、久石さんのマーラーになるんでしょうね。」

久石:

「スコアから何を発見するのか、難しい問題です。カルミナ・ブラーナを指揮したとき、最初の6小節をどうするのか、どう「間」をとるのか、一週間悩みました(笑)。自分のスタイル以前に、この音楽の持っているエネルギーをいかに出しきるのか、どうすれば演奏する人が上手くできる環境にするのか、そのために曲の世界観を徹底して考える──。その結果、自分のスタイルになる。作曲も同じで、最初からオレ流というものはありません。映画も同様、考え抜いて緻密に構成し、「流れ」や「動き」をつかまえられるかどうかが肝心なんですよね。」

稲越:

「写真も同じで、僕は「心の目」で見て撮ります。いい絵も描かれている部分と同時に、余白が重要です。」

茂木:

「オーケストラも同様で、音がない部分があり、そこにエネルギーを凝縮させていっせいに鳴らす。ブラックホールとビッグバンのように。音楽でいえば「余白」はリズム、テンポ、つまり呼吸です。」

稲越:

「理詰めではなく、感覚ですね。」

久石:

「作曲では、自分が興奮できないものは、演奏する人も、聴いている人も感動させられない。自己愛ではなく、自分で歓べない作品は誰も説得できないということです。」

茂木:

「文筆も似ていますね。僕は自分で書いた文章の最初の読者であることに時々、幸福を感じますよ。」

稲越:

「写真でも、その風景の最初の目撃者になる歓びがあります。未知の料理とも、初めて出逢って味わう歓びがありますが、久石さんはアジアの料理はお好きですか?」

久石:

「アジアは、その土地ごとに個性的な料理があっていいですね。韓国でも中国でも沖縄でも、私はそこにいれば朝から晩までその土地の料理を食べます。料理がまずい国は文化もダメでしょう。」

茂木:

「僕はあまり料理がおいしくないドイツが長かったですけれど(笑)。」

久石:

「いや、イギリスもまずいといわれますがおいしいですよ、味をつけないだけで、塩・コショウで各人好きに食べる。もっともロンドンではエスニック料理がうまいからそこにばかり行っていましたけれど。フランスだけのローカルな産物だったワインを世界に広めたのもイギリスですし、英国は仲介役としてはあらゆる文化に貢献しています。だから、目利きは完璧にできる国です。ヘンデルもドイツからイギリスに帰化しましたしね。」

茂木:

「ベートーヴェンの第9を書かせたのもロンドンの人ですしね、なるほど英国はすごい。」

稲越:

「音楽論から日本人論まで、今日は実に楽しいお話をありがとうございました。」

(料理王国 2006年11月号 より)

Blog. 「月刊ピアノ 2006年10月号」 久石譲 インタビュー内容

Posted on 2018/11/27

ピアノ楽譜付きマガジン「月刊ピアノ 2006年10月号」に掲載された久石譲インタビューです。

オリジナル・ソロアルバム『Asian X.T.C』の発表、活発となったアジア映画音楽の仕事、アルバムを引き下げての国内ツアーに、アジア五都市でのオーケストラ・ツアーです。

Pianist interview

久石譲

最新CDはアジアをテーマに、秋にはコンサート・ツアーで全国をまわる

次はアジアでいこう、という方向に風が吹いてきた

つねに新しい”何か”をテーマにかかげ、独自の音楽、そして映画を彩る音楽を次々と作り続けてきた久石が、今回、形にしたものは”アジア”。韓国の大ヒット映画『トンマッコルへようこそ』をはじめ、中国、韓国映画の音楽を数多く手掛けたこともきっかけとなり、彼は、自分の原点を探ることにベクトルを向けたのだった。

Depapepe、いいでしょう? 音楽に年齢は関係ないからね

-アジアをテーマにしたアルバムを作ろうという考えはいつごろからあったんですか?

久石:

「たとえば、トトロの中の『風のとおり道』だってそうだし、いま流れている伊右衛門のCM曲だってそうだし、アジア的なものをモダンな視点で作る、というコンセプトはずっとあるんです。今回は、もっとコアなところで、自分のなかのアジア的なものをきちんと確認して、それをアルバムとして表現しようと思ったんですよ。ここ数年、韓国映画や中国映画の音楽をやる機会が続いて、漠然と、次はアジアだなって決めていたところもあったし、そういう時期がきたな、という」

-自分のなかのアジア的なものを確認する、というのは具体的には?

久石:

「音楽をやっていると、目がどうしてもヨーロッパやアメリカに向いてしまって、そっち経由で見ちゃうところがあるんですよ。ピアノだって西洋楽器なわけだからね。そういう意味でいうと、アジアというのは近いのに最も遠い国、という感じなんです。でもぼくはアジアの一員で、自分自身を確認するうえでも、音楽的に自分がアジア人として何ができるのかをすごく考えたんですよね」

-確かにアジア的なサウンドですが、いままでの久石さんの世界から大きく逸脱した印象はありませんね。

久石:

「中国とか東南アジアの楽器を使えばアジア的になるかっていったら、そういうものでもなくて、結果的に使うのはいいんだけど、元々、音楽のコンセプト自体が西洋っぽいところに、そういう楽器を使ったからって、アジアにはならないんですよ。自分のなかのアジアを確認するということは、まずぼくの音楽の原点を考える、ということだったんです。そうしたら、ミニマルミュージックをもう1回作品として取り組みたいという強い意識が出てきたんですよ。学生時代はフィリップ・グラスやマイケル・ナイマン、スティーヴ・ライヒなんかを追いかけていたわけですけど、それをそのままやるわけじゃない。ミニマルが自分のアイデンティティを通ったときに、イギリス人でもアメリカ人でもない、アジア人が作ったミニマルになるわけですよね。それをいま、きちんとやるべきだと思ったわけです」

-韓国の大ヒット映画『トンマッコルへようこそ』(日本では10月公開)のテーマ曲がニューアレンジで収録されていますが、Depapepeのギターサウンドが新鮮でした。

久石:

「いいでしょう? たまたま、ぼくが通っているジムの受付の女性にDepapepeっていいですよ、って言われてね。でも、知らなかったんだよ、そのとき。で、すぐにCDを聴いてみたら、本当によくて。なんか一緒にやりたいなあと思ったんですよね。ぼくと彼らと3人だけで、どんなふうになるのかなと思ったんだけど(笑)すごくいい感じだった」

-きっと、ふたりは緊張したでしょうね。いきなり久石さんからのオファーで。

久石:

「音楽に年齢は関係ないからね。もし自分を中途半端に巨匠だなんて思ってるようなところがあったらできなかったかもしれないけど、そんなこと思ったらそこで終わっちゃう。ぼくは新しい出会いを大事にしたいし、彼らもすごく伸び伸び演奏してくれて、和気あいあいとやれましたよ」

-ワールドワイドになっていく活動のなかで、久石さんのフットワークはどんどん軽く、自由になっているように感じます。

久石:

「変なこだわりがなくなってるのかもしれないですね。自由になるためにはチャレンジしていくしかないし。やりたい、と思ったことも多少実績を積んできたことで、前よりも実現しやすくなってるのも確かだし」

-年末にはテーマの仕上げとしてアジア五都市でのツアーもありますが、その前の国内のツアーはどんな内容になるんですか。

久石:

「今回はバラネスクカルテットと一緒にやります。彼らとは6、7年前にも一緒にやったんですけど、そのとき、とてもいろいろなことを勉強したんですよ。演奏に関して。彼らはぼくが考えうる現代的なカルテットのなかではナンバーワンなんです。ロック、ポップスのようなリズム感から、クラシカルな実力も全部あわせ持ってる。自分が求めている音楽を最も表現できる弦楽四重奏団ですね」

-その直後はアジア五都市で、しかも各地のオーケストラと共演するそうですね。

久石:

「台北で始まって、北京、香港、上海、年明けはソウル。去年からやってきたアジアというテーマの仕上げとして、アジア各地でやりたいという気持ちは強くあって、あといろんなオーケストラとやることで、文化の交流ができればいいなと……なんて言っちゃうと大げさだけど、ダイレクトに、自分の音楽を、ぼくの指揮で彼らがどう演奏するか、どういう反応がくるのかすごく楽しみなんです。アジアといっても、各国全然違いますからね。そんな多様なアジアの魅力を存分に楽しみたいと思っています」

(月刊ピアノ 2006年10月号 より)

Blog. 「週刊ポスト 2006年9月22日号」著書『感動をつくれますか?』 久石譲インタビュー内容

Posted on 2018/11/26

雑誌「週刊ポスト 2006年9月22日号」に掲載された久石譲インタビューです。久石譲著書『感動をつくれますか?』発売にあわせての内容です。

ポスト・ブック・レビュー

著者に訊け!

久石譲

即物的なテレビや携帯が隆盛を極め、「感じる心」を失った日本人への伝言

音楽・久石譲──。そのクレジットを映画のオープニングやCM画面で目にするたびに、こういうトクベツな人間のもとには何もせずとも音楽が天から舞いおりるのだろうと、私たちはその奇蹟に易々と嫉妬しがちである。だが果たして、現実はどうなのか。『もののけ姫』『ハウルの動く城』といった一連のジブリ作品や北野武作品、CM『伊右衛門』『いち髪』などいまやトップブランドの趣さえある久石譲氏の音楽。その創造の現場を詳(つまび)らかにしたのが、本書『感動をつくれますか?』である。

結論から言えば、奇蹟は奇蹟的に、直感は直感的に、感動は感動的に、ただただもたらされるものではなかった。感動を”つくる”という、まさに死にもの狂いの工程が本書には言葉を尽くして綴られ、とかく曖昧にされがちな感性や直感の正体にも真正面から迫る。

いわく〈モノづくりは感性に頼らない!〉──創造し続ける人間にしか語れない言葉が、ここにはある。

*

〈ものをつくる姿勢には、二つの道がある〉〈一つは、自分の思いを主体にして、つくりたいものをつくる生き方〉〈もう一つの在り方は、自分を社会の一員として位置付けてものづくりをしていく在り方〉とある。そして作曲家・久石譲のスタンスは、意外にも後者だと。

「作曲家というのは、もちろん自分の頭の中で曲を作るんですが、その曲を第三者が聞き、共有して、初めて完結する世界ですから、そもそもが社会的な存在だと僕は思っている。

だからと言って、できるだけ沢山の人に聞いてもらうことが”正義”なのかというと、これがまた違うわけですね。自分がつくりたいものと社会的需要の間で常に揺れながら、どこまで独創的なものをつくれるかに心を砕く。その行為自体が社会的ですし、それ以前に誰しも生活している時間の8割5分は人間関係に悩み、社会での役割に悩むもの。僕ら音楽家だっていろいろあるんですよ(笑)。

そんな社会の一員である自分を受け入れることは、しかし何ら自分を損なうことにはならないと僕は思うんですね。それは曲をつくる人間であろうと工業製品をつくる人間であろうと、たぶん変わりはない」

『第一章 「感性」と向き合う』、そして『第二章 直感力を磨く』では、〈より完成度の高い”良い音楽”を書く〉ために、久石氏が自らに課す心得が披露される。

まず作曲家として最もプライオリティを置いているのは〈とにかく曲を書きつづけること〉。ハイレベルの力を継続的に発揮してこそ一流であり、そのためには〈その時々の自分の気持ちに依存しないことだ〉〈気分は感性の主軸ではない〉。

また気分に煩わされないよう、環境も徹底して整える。生活に一定のペースを保ち、食事や睡眠も、空腹でなかろうと眠くなかろうと定時にとる……あたかも長距離走者のように創造というゴールに向かって坦々と過ごす日々が綴られる。

「そうは言っても僕も誘惑には思い切り弱い人間なんで、遊びの誘いにはとりあえず乗る。そしてもう帰らないとやばいなと思いつつ飲んで、翌日反省する……スタティックにやってたら人間死んじゃうよ(笑)。それでも、いい音楽を書きたいという芯だけはブレない。そもそも規則的な生活にしても何にしても、すべてはいい音楽を書くための方策なわけで、あらゆる行動や選択の基準をこれと決めているから、逆に楽なのかもしれないですね。だいたい人間が本当に創造力を発揮できるのは1日2時間が限度だと思う。むしろ集中力を失った状態で仕事にしがみつくほうが危険で、自分が凄いものをつくっているような気になったり、主観に走りがち。主観だけでも、客観だけでも、いいものはつくれませんから」

〈日本人は、漠然としたイメージだけで「感性」という言葉を大事にしすぎている〉と語る久石氏によれば、感性と呼ばれるものの95%は、その人の知識や体験を土台にしたあくまでも論理的な思考。残る5%が感覚的な閃き、直感で、〈これこそが”創造力の肝”だ〉。

だからその直感はただ待っていれば降って湧くものではなく、論理の限界を自覚しながらも論理を重ね、あらゆる作為が意識から削ぎ落とされた地点に到達してようやく、〈頭で考えていたものを凌駕するものが生まれてくる〉。そのためには感覚的な自分も、論理的な自分も〈すべてひっくるめたカオス状態の中で向き合っていくこと〉……。久石氏が〈迷路の中で音を見つける悦び、これは音楽家として最高の悦びといってもいい〉と書くとき、その興奮と歓喜は読む者にも手に取るように伝わってくる。

「悲しい場面に悲しい曲」の薄っぺら

さて本書には昨今の感動をめぐる風景への戸惑いも微かににじむ。

とりわけ若年層における〈感じる心〉の鈍化は〈今日的な緊急課題になっている〉と久石氏は書き、〈感じる心が希薄であれば(中略)どんな事実もその人の頭と心を素通りしていくだけだ。それはすなわち無知となる〉と。

「感動が薄っぺらで底の浅いものになりつつあるのは事実でしょうね。例えばポップス系のライブに行くと観客は1曲目から総立ちで”感動”している。あればその場にいる自分に感動しているだけなんだろうな。

音楽でも映画でも、ある表現に重層的にこめられたものを汲み取ることをして初めて、熱くて深い本物の感動はあると僕は思う。でも今はテレビにしても常時テロップを流して、考えずとも情報が全部伝わるようにつくってあるし、携帯のような便利なツールがあることで、逆に人と関わるという本来圧倒的な経験からも感動が薄れてきている」

その果てに広がるのは、想像力を働かせるべき奥行きをなくした単純な世界。悲しい場面に悲しい曲が求められ、自分で考え、感じなければわからないものは、排除される一方だと。

「ある美術大学の教授が、19世紀には絵画に出会って人生が変わった人間が大勢いた、しかし20世紀に入って美術は社会的影響力を失い、21世紀はもはや絶望的、音楽はまだいいですね、と嘆いていた。でも音楽にしても、あるいは映画にしても、昨今の状況を見れば、こちらの感動も結構怪しくなっている気がする。

この、説明されないものを読み取り、感じ取る力の低下は、もしかすると日本が抱えている相当大きな問題で、一見大ごとに見えないのがかえって恐いよね。そして音楽はそれでは困るんです。想像力がなければひもとけない世界に生きることを誇りに思う僕としては、何とかしなければと」

だからというわけではないが、ここ数年、久石氏の感性は「アジアの風」をとらえているのだという。

「10月に出るアルバム『Asian X.T.C.』のテーマもそうなんですが、陰と陽なり、神と悪魔なり相反するものを両立させてしまうアジア的世界観が、僕の中ではとても大事なものになっていて……。信ぜよ、さらば救われんというキリスト教的価値観とは対照的に、南無阿弥陀仏と唱えていれば救われるとする懐の深さが、こんな時代にこそ必要なのかもしれない。

善悪や損得というった二元論で物ごとを決めつけず、混沌(カオス)の中にもどこか規律のあるアジアのよさ、ある種の官能性になぜ惹かれるのかと言えば、僕自身が常に混沌の中でのたうちまわっているからかもね(笑)。でもそうでなければ重層的で奥行きのある、つまり本当の感動に値する音楽などつくれない。表層的、即物的な情報を処理するだけの人生なんて淋しすぎます」

羞恥心さえ自在に操り、自分を開け放てるのも、ひたすら音楽のため。そういう仕事には人格すら宿るのだと教えられる、すべての仕事人のための実用書である。

構成/橋本紀子

”アジアの風”を感じる

久石氏が「感動」した一冊

『シッダールタ』 ヘルマン・ヘッセ著 岡田朝雄訳 草思社

ヘッセ後期の傑作を新訳。最上位階層バラモンの恵まれた境遇を捨て、苦行の旅に出た美青年・シッダールタ。あらゆる欲を、知への渇きさえも憎んだはずの彼が〈世界をあるがままにまかせ、それを愛し、この世界と進んで密接に結ばれるようになることを学〉ぶまでの魂の彷徨。

「シッダールタとは仏陀の幼名。でもドイツ人のヘッセは仏陀とは別人のシッダールタの物語を描くことで、仏教でもキリスト教でもない新たな価値観を創出する。さすがノーベル賞作家です」(久石氏)

(週刊ポスト 2006年9月22日号 より)

Blog. 「月刊ピアノ 2001年7月号」映画『Quartet』 久石譲 インタビュー内容

Posted on 2018/11/25

音楽雑誌「月刊ピアノ 2001年7月号」に掲載された久石譲インタビューです。

初監督作品となった映画『Quartet カルテット』についてたっぷり語っています。

初監督作品は、まず初めに音楽ありき、の純音楽映画

音楽は僕をけっして幸せにはしない。こんなに苦しんでるのだから

宮崎駿、北野武ら名監督の作品の音楽を手がけてきた久石譲が、音楽映画『カルテット』を初監督。音楽ってそれほどのものですか。『カルテット』では何よりこの台詞をいわせたかったのだという。すでに2作目の監督作品も撮り終えたところだという彼に、初監督に挑んだワケを聞いてみた。

音楽とドラマが密にからんだ、ほんとうの”音楽映画”を撮りたかった

-初監督ですね。とてもおもしろい撮り方をなさったそうですね。スタッフたちは、ふつうなら脚本を持つところを、譜面を手にして撮影に臨んでいたとか。

久石:

「ふつうはいい絵をつないで、あとで音楽を作りますよね。ところが、『カルテット』は音楽を先に作ったから、時間軸がまず固定されちゃう。つまりMTVというか、ああいうビデオクリップと同じ作り。まず音楽があって、それに対して必要な映像を撮るというやり方なんです。譜面をもとにこの小節ではこっちの角度から撮って、こっちはアップとかっていうのを事前に作っておかないといけなかった」

-作曲しながら、同時に映像も考えていったんですか。

久石:

「それは、脚本の段階で見えてました。自分の原作の話だし、共同ですけど、同時に脚本も書いてましたから、脚本を書く段階でどういう映像にするかというのは、当然考えてますよね」

-それに合わせて、作曲したわけですね。

久石:

「そうですね。音楽が台詞代わりみたいなところがすごく多いから」

-やっぱりそうですか。

久石:

「クライマックスなんかでも、台詞はほとんどなくて、演奏していたり走ったりしてるだけというのが多いから。音楽が、台詞となって語ってなきゃいけない。その辺は大事にしました」

-演奏シーンは全体のどのぐらいを占めてるんですか。

久石:

「う~ん。4、50分くらいかな」

-4分の1から3分の1くらいですか。

久石:

「そうなると思いますね。日本で音楽映画って実はないんですよ。『ここに泉あり』っていう、経営危機に陥った群馬交響楽団が再生するまでを描いた映画がありましたけど、それ以外はあんまりないんです。海外には『シャイン』だったり『ミュージック・オブ・ハート』『海の上のピアニスト』『シャンドライの恋』『ブラス!』とかたくさんあります。でも、たしかにいっぱい音楽を演奏してるけど、シチュエーションにしか音楽がなってないんですよね。主人公が音楽家である証明にしかなってない。音楽がドラマとからんでクライマックスに向かっていくっていうのがないんですよ」

-音楽映画とはいわれているけど、実はそうではない?

久石:

「と、僕には思えてしまうんですよ。音楽家が主人公だから音楽映画になってるんだけど、音楽が主役になってるかどうかっていったら、あんまりなってない気がする。その辺を、僕はもっとやりたかった」

-具体的にはどんなふうに、音楽がストーリーとからんでいるんですか。

久石:

「メインテーマに相当する楽曲が、主人公のお父さんが作った曲という設定で、最後にコンクールを受けるときに、その楽曲で受けるわけですね。お父さんは優秀なコンサートマスターで、ソリストだったんです。それがある日、オーケストラを辞めて売れない弦楽四重奏団を始めたことで、家庭は窮乏、お母さんは家を出てしまって、家庭崩壊。主人公は、父親に対する恨みと、イコール音楽に対する恨みみたいなものとを両方抱えちゃってるという設定で、物語は始まるんです。それが最後に、父が残した弦楽四重奏を演奏することで、ある意味で父親を受け入れていく、と。その主人公の心理の変化の過程が、音楽をやっていく過程でわかっていくっていうかね。その辺がちゃんと出ればいいな、と」

-40曲くらい作られたとうかがってますが?

久石:

「演奏するシーンはそのくらいありますけど、同じ曲をリハーサル・シーンで繰り返しやりますから。それがいろんな音楽だったら、通常の音楽映画になってしまうでしょう。何のためにそこで音楽を演奏するのかといったら、単に音楽家だからじゃなくて、このドラマに即してリハーサルをしているわけですから。コンクールを受けるためのリハーサルだったら、いろんな曲をやったらヘンですよね。だから、実は、音楽映画としては音楽がすごく少ないんですよ」

-たしかにそんなに必要ないですよね。

久石:

「あともうひとつ、本当のことを言うと、時間がなかった(笑)」

-『カルテット』は久石さんご自身の物語でもあるとコメントなさってますが、そうなんですか。

久石:

「ストーリーは自分とはそう関係ないんですけども、僕にとってのリアルという面でね。たとえば、大学のシーンをどこで撮ろうかと、いろんな大学を見せてもらったんですけど、結局、自分が出た大学、国立音大しかない、と。キャンパスの真ん中にはやっぱり噴水(笑)。あったほうがいいんじゃなくて、なきゃいけない。庭ではラッパを練習していないと。ピャラララ、ピャラララとかってやっててくれないとダメなんです(笑)。監督というのはみんなどこかで虚構をやってるから、ウソっぽくなることをすごく恐れるんですね。そこでいちばんリアルなのは、自分の体験なんですよ」

-父親という存在を取り上げたのは、どうしてですか。

久石:

「父親をひとつのテーマにやりたいというのは、最後までこだわった部分ですよね。17歳の犯罪とか、少年事件が多発してますよね。報道を見ていると、彼らには父親の顔が見えないんですよ。事件に対応しているのは母親ばかりで。本来、ロックミュージシャンがね、なぜロックをやるかというと、父親の存在を乗り越えるためだったんですよ。つまり、いちばん身近な社会が父親だった。ところが、いまは父親がいない。いったいいつから日本はこんなになっちゃったのかなって。失われた父親ってやつをやってみたかった。やる必要がある、と」

-なるほど。久石さんは、音楽についても、「社会を反映できない曲を書きだしたらおしまいだ」ということをおっしゃってますよね。でも、音楽という抽象的なものに、社会をこめるってすごく難しいと思うんですけど。

久石:

「それはね、とっても深い問題で。僕はアーティストじゃないんですよ。芸術家じゃない。芸術家っていうのは自分を掘り下げていって、自分のことを表現できればOKなんですよ。僕がいまいるフィールドは一応ポップスフィールドなんですね。ということは、極端なことをいうと、売れてなんぼ、人に聞いてもらってなんぼ、という世界なわけですよ。一般の人たちが求めるニーズに無関係であってはならない。かといってニーズに迎合してもいけないんですよ。その辺のバランスがね……。時代の音ってありますね。それを、どこか自分のフォーカスのなかにちゃんと入れておかないと、いつのまにか孤立するだけになってしまう。たとえば、いま、ヒーリングが流行ってます。僕は癒し系って大嫌いなんですけど、でも、みんなが疲れてることは事実。だったら、エキセントリックではない音楽を聴きたいなというのが、ひとつの事実としてあるわけですよね。その部分はちゃんとつかまえておかないといけない」

音楽に対するコンプレックスが僕を走らせる

7月にスタートする福島県のうつくしま未来博・ナイトファンタジアの総合プロデュースと演出も担当なさって、そこでも映画を撮ってらっしゃるそうですね。2本目の監督作品ということになりますよね。

久石:

「『4 MOVEMENT』というんですけど、これは1本目の反省から、最新テクノロジーを駆使する方法でやってるんですよ。やっぱり100パーセント満足することって、ないじゃないですか。『カルテット』を撮りおえたあとも、あのシーン、なんでもうひとつ顔のアップを撮っておかなかったんだとか、そんなことばかり考えてたら、もう1本撮りたくなっちゃんたんですよね。『4 MOVEMENT』はね、すごくいい映像が何カットか撮れてるんです」

-何カットか、ですか。

久石:

「あっ、そういうこと言っちゃいけないか(笑)。でも、実はこれが映画のピンポイントなんですよ。北野監督もみんなおっしゃるんですけど、このシーンを撮りたくてストーリーを作ったということはあるんです。それが5つか6つ、その監督が命がけで、どうしてもこれを撮りたかったというシーンを持っている映画は、すべていい映画ですよ」

-そういうシーンのときには、音楽の音量は控えたりするんですか。

久石:

「音楽はないほうがいいくらいですよ(笑)」

-『カルテット』でいうと、どんなシーンですか。

久石:

「主人公が、お父さんが家を崩壊させてまでカルテットに打ち込んだことに対して、「音楽ってそれほどのもんですか」っていうシーンがあるんですよ。観ていると、すっと流れちゃう場面かもしれないけど、音楽家である僕が監督しながら、この台詞をいわせるっていうのは、すごく重いんですよね」

-久石さんのなかでそういう思いが?

久石:

「あります、正直いえば。こんなに全部を犠牲にして…。たとえば、この2日間すさまじい指揮をしました。その前は籠もりきりで一日10数時間、譜面を書いてます。そのまた前は、2ヵ月間籠もってレコーディング。1年間、ピアノにさわってないのに、ピアノをダビングするなんてことまで起きてくる。まったくよくやってますよね。何のためにやってるんだろうって、ふと思うことがあるんです。「音楽ってそれほどのもんですか」。この台詞をいわせるために、僕はこの映画を撮ったんじゃないかという気がしてます」

-いろんなものを犠牲にしてる、というかんじがあるんですか。

久石:

「もちろん、根底には、好きだからやってるというのがあります。ともかく、好きだからやってる。でも、音楽は僕個人をけっして幸せにはしてないんです。音楽のためにこんなに苦しんでるんだから。自分では、あんまり幸せな人生じゃないなってかんじはしてますよね」

-それでも、今回の初監督にしてもそうですけど、つねに新しい場所に向かって前進させてますよね。

久石:

「それはね、簡単なんです。音楽に対してコンプレックスがあるから」

-というと?

久石:

「つまり、僕よりうまいピアニストって山ほどいるし、僕よりもちゃんとスコアが書ける作曲家もいっぱいいるわけじゃないですか。いま、作ってる音楽にしても、いい部分もあるけど、こうやったほうがよかったかなっていう思いは、絶えずあるわけですよ」

-そういう意味でのコンプレックスですか。

久石:

「現実にも、もうちょっと早い曲を書けるんじゃないかとか、いろんなことを考えます。それを克服するためにやってるようなところがありますよね。どこかの落語家がいってましたけど、ふたつの道があって、険しい道といままでのやり方に近い道があると、必ず自分は険しい道を選んできたって。そういうわりにはその人たいした落語はやってないんですけどね(笑)。それと同じようなもので、安全なラインを狙わないようにはいつも心がけるんです。そうすると、ドキドキするじゃないですか。うまくいくかわからないから。だから、真剣になるでしょ」

-つまり、自分で自分を追い込んでいくわけですね。

久石:

「そういうことだと思いますよ。たとえば、『BROTHER』の作曲のとき、『ソナチネ』『HANA-BI』のラインを踏襲すれば問題なかったんですけど、あえて北野さんがあまり好きではないブラスの音を全面に押し出して、わりと硬質な響きにもっていった。これで説得したい、と思ったんです。そうなると、もう息が抜けませんよ」

-説得するには、それだけ構築させてないとできないですものね。

久石:

「そういうところで、自分を追い込んでいくんですよね」

-次はどこを見てらっしゃいますか。

久石:

「次は、秋のツアーに向けて、どうやってピアニストに戻れるか、去年はずっと映画を撮ってましたし、フランス映画の音楽もやったりで、実はあんまりピアノをさらってないんですよ。でも、秋は期待してていいですよ。久しぶりにフル・オーケストラとやりますから。頑張らなきゃと思ってます」

(月刊ピアノ 2001年7月号 より)

誌面写真下コメントより

「すごい名手が4人集まったからといって、弦楽四重奏はいい音を出せるわけじゃない。4人それぞれが個性的でありながら、どこかで自分を殺しつつ作りあげていったときに、はじめて音楽になる」

(月刊ピアノ 2001年7月号 より)

Disc. 久石譲 『久石譲 presents MUSIC FUTURE III』

2018年11月21日 CD発売 OVCL-00685

『久石譲 presents MUSIC FUTURE III』

久石譲(指揮) フューチャー・オーケストラ

久石譲主宰Wonder Land Records × クラシックのEXTONレーベル 夢のコラボレーション第3弾!未来へ発信するシリーズ!

久石譲が“明日のために届けたい”音楽をナビゲートするコンサート・シリーズ「ミュージック・フューチャー」より、アルバム第3弾が登場。2017年のコンサートのライヴを収録した本作は、よりエッジの効いた衝撃力のある作品が選ばれています。ミニマル特有のフレーズの繰り返しや重なりが、感情を揺さぶる力となり、新たな感覚と深い衝撃を与えます。日本を代表する名手たちが揃った「フューチャー・オーケストラ」が奏でる音楽も、高い技術とアンサンブルで見事に芸術の高みへと昇華していきます。レコーディングを担当したEXTONレーベルが誇る最新技術により、非常に高い音楽性と臨場感あふれるサウンドも必聴です。「明日のための音楽」がここにあります。

ホームページ&WEBSHOP

www.octavia.co.jp

(CD帯より)

解説 松平敬

本アルバムは、『MUSIC FUTURE』と銘打ったコンサート・シリーズからのライヴ録音である。「現代音楽」を超越した「未来音楽」を目指していこうという心意気の感じられる、野心的なネーミングだ。

2014年の「Vol.1」以来、毎年継続されているこの企画において終始一貫しているのは、ミニマル音楽への強烈なまでのこだわりだ。前衛音楽を経由し、「繰り返し」という音楽の原点に立ち返ったこの作曲技法は、もはや現代音楽の古典としての地位を確立している。実際、このジャンルの第一世代であるスティーヴ・ライヒやフィリップ・グラスらの名前は、いまやクラシック音楽以外のファンにも広く知られている。そして、このコンサートのプロデューサーである久石譲も、筋金入りのミニマリストである。ミニマル音楽にこそ音楽の未来への希望が詰まっており、その魅力を日本の幅広い聴衆へ伝えたい、という彼の信念が、このコンサート・シリーズ、そして本アルバム制作への原動力となっている。前述のライヒ、グラスなどのミニマル音楽の「古典」、そして彼らの精神を受け継ぎ、音楽の未来を切り拓いていこうとする、より若い世代の作曲家の作品、そして久石自身の新作という3つの核で、毎回のコンサートの選曲がなされている。

ところで、ミニマル音楽は、短い要素の繰り返しを作曲の基礎に置いていることから、ただ繰り返すだけなら演奏は簡単なのでは、と誤解されることが多い。しかし、実際は全くその逆である。例えば、ライヒの『クラッピング・ミュージック』のような小さな作品ですら、奏者の一瞬の気の緩みによって演奏全体が破綻してしまう危険を孕んでおり、その演奏には常に極度の緊張感を伴うことになるからだ。そして、そのスリルがあるからこそ、ライヴ演奏の高揚感も格別なものとなる。久石のこだわりの選曲による作品が、彼自身の指揮による、緊張感みなぎるライヴ録音で収録された点も、本アルバムの聴きどころとなるだろう。

2017年に開催された「MUSIC FUTURE Vol.4」からのライヴ録音を収めた本盤には、久石、ラング、G.プロコフィエフの3人の作品が収録されている。この三者に共通するのは、映画音楽、クラブ・ミュージックなど、ジャンルの壁を軽やかにすり抜けていく音楽性だ。多種多様な音楽を吸収してきた彼らの作品を聴き比べることによって、ミニマル音楽の多面的な魅力を楽しむことができるだろう。

デヴィット・ラング:

pierced

チェロ、ピアノ、パーカッションと弦楽合奏のための作品。作品全体は、続けて演奏される2つのセクションから構成されている。

ヘ短調の前半セクションを支配しているのは、ヴィブラフォン、チェロ、ピアノがユニゾンで奏でるジグザグとしたメロディーだ。この独特な造形感覚は、頻繁に跳躍する音程構造以上に、メロディーのリズム構造が鍵を握っている。例えば、各拍の分割(連符)は、2-3-2-3-4-3-2-3-4-5-4-3-2…というようにシステマティックに決定され、拍ごとに体感テンポが変化する仕掛けになっている。さらに、このリズムのいくつかの音が休符に置き換えられることで、リズム構造は、さらに入り組んだ様相を呈することになる。この特徴的なメロディーを弦楽合奏によるトレモロの持続音と、キック・ドラムとピアノの低音による不規則なリズム・パターン(これもまたシステマティックに構成されている)が支える。ちなみに、後者のリズムは後半セクションにも引き続き使用されることで、作品の統一を図る役割を果たす。

後半セクションでは、調性がイ短調に変わるだけでなく、音楽の装いも大きく変わる。ここで中心となるのは、チェロが奏でる、むせび泣くような息の長いメロディー。下行する半音によるたった2音のメロディーの繰り返しから、独特の悲哀が浮かび上がる。このシンプルさは、前半の、跳躍を多用した複雑なメロディー・ラインとのコントラストを意識したものでもあろう。ちなみにスコアには、むせび泣くニュアンスを出すために、このメロディーにグリッサンド的な処理を自由に加えることが指示されている。本録音でソリストを務める古川展生がどのように「泣いている」かは、録音でお楽しみいただきたい。後半セクションでは、これまでひたすら音楽的背景に徹していた弦楽合奏が、音楽の前面に現れる。パルスが加速するかのような同音連打の音形が、第1、第2ヴァイオリンとヴィオラの3声部で、エコーのように重なり合って演奏される。

ガブリエル・プロコフィエフ:

弦楽四重奏曲 第2番

彼の祖父は、ソ連の高名な作曲家セルゲイ・プロコフィエフ。『ターンテーブル協奏曲』を作曲するなど、クラブ・ミュージックからの影響が強いガブリエルであるが、祖父の疾走感溢れる音楽を思い起こせば、両者に同じ血筋が感じられるだろう。

『弦楽四重奏曲 第2番』は、クラシック音楽の王道と言えるこのジャンルにテクノ的な要素を持ち込もうとした作品である。

「極めてメカニカルに(テクノ風に)」と記された第1楽章を貫くのは、パルス状に繰り返される16分音符のリズムだ。このリズムが、はじめは間を置きながら短く提示され、それがグルーヴ感溢れる長いうねりへと盛り上がっていく展開は、まさにテクノ的。無機質な同音反復や、規則的なリズムで楽器のボディを叩くアイデアはドラム・マシンを彷彿とさせる。4分音ずれた音を重ねることで電子的なエフェクトを模倣する発想もおもしろい。

スケルツォ的な役回りを担う第2楽章では、ヴィオラがリフ的な短いフレーズを繰り返し、そこに他の楽器によるノイジーな音響が絡み合う。本楽章の基調をなすのは、8分音符で刻む規則的なリズム。要所要所で、そこに付点音符のリズムを拮抗させるアイデアが、シンプルながら効果的だ。

緩徐楽章となる第3楽章は、最も非テクノ的といえる。しかし、この楽章の要となる、気だるい3拍子のメロディーを伴奏するピッツィカートの音形には「オルゴールのネジを巻くように」と記され、やはり機械的な発想が明らかだ。

第4楽章は、ギターを掻きむしるかのような、ヴィオラのアグレッシヴなリズム・パターンで始まる。反復を基調とした要素が次々と出入りする発想こそテクノ的であるが、野性的な弦楽器の音色はむしろ民族音楽を想起させる。この楽章の最終セクションでは、第1楽章のパルス的な音楽が回帰する。はじめはゆっくりとしたテンポで、そして徐々にオリジナルのテンポへ加速する疾走感はSL機関車さながらだ。

久石譲:

室内交響曲 第2番《The Black Fireworks》

3つの楽章からなるこの作品を貫くのは、久石が「Single Track」と呼ぶ、単旋律を主体として楽曲全体を構成する作曲技法だ。

第1楽章は、バンドネオンとピアノ、そして弦楽器の交替によって演奏される短いメロディーの繰り返しで始まる。このメロディーが変容していく過程で、メロディーのいくつかの音が木管楽器で演奏され、単一のメロディーに少しずつ色彩感が加わっていく。ホケトゥス(「しゃっくり」の意)と呼ばれるこのアイデアによって、単旋律から複数の旋律が浮き上がって聞こえる錯覚的な効果が生まれる。

楽章中盤以降、短音ばかりで構成されていたメロディーのいくつかの音が、残響音のように長く引き伸ばされ、メロディーに和声的な彩りを加える。さらにその後、メロディーのいくつかの音がパルス状に繰り返されることで、今度は「人力エコー」が実現される。

第2楽章は、ピアノとヴィブラフォンによる、うねるようなメロディーから始まる。バンドネオンは、このメロディーのいくつかの音を引き伸ばしながら、それぞれを「結び合せ」、長くゆったりとした、そして物憂げな新しいメロディーを導き出す。冒頭のテンポ感は一見、第1楽章のそれと類似しているが、バンドネオンのゆったりとしたメロディーが浮き上がることによって、第1楽章とのキャラクターの違いが明確となり、この曲が実質的な緩徐楽章であることが示唆される。

「Tango Finale」と題された第3楽章は、単旋律を主体とした先行楽章と異なり、まさにタンゴを彷彿とさせる、弦楽器による和音の繰り返しで始まる。しかしそれは、直後に演奏されるバンドネオンのメロディーの構成音を、和音へとまとめたものであることが、明らかとなる。バンドネオンの音色と、前述した弦楽器の和音の刻み、そして、時折現れるカスタネットによる合いの手など、タンゴ的な要素が醸し出す肉感性と、ミニマル音楽特有のメカニックなグルーヴ感が融合した、独特な質感を持つ音楽となっている。本作品は、今回の初演に参加している三浦一馬のバンドネオンを想定して作曲されている。特にこの第3楽章においては、彼の流麗な演奏そのものが、楽曲の一部になっているとも言えるだろう。

「室内交響曲」と銘打ちながら、あえてシンフォニックな響きを回避したシンプルな音作りに徹しているところも興味ぶかい。全曲を通じてバンドネオンがソリスト扱いされているものの、超絶技巧をひけらかしてオーケストラと対峙するのではなく、バンドネオンのメロディーに、様々な楽器の音色が塗り絵状に重なっていくことで、オーケストラとの融合が目論まれている。このコンセプトは、「音の調和」を意味する「シンフォニー(交響曲)」の語源に回帰しているとも言えるだろう。

(まつだいら・たかし)

(解説 ~CDライナーノーツより)

フューチャー・オーケストラ

Future Orchestra

2014年、久石譲のかけ声によりスタートしたコンサート・シリーズ「MUSIC FUTURE」から誕生した室内オーケストラ。現代的なサウンドと高い技術を要するプログラミングにあわせ、日本を代表する精鋭メンバーで構成される。

”現代に書かれた優れた音楽を紹介する”という野心的なコンセプトのもと、久石譲の世界初演作のみならず、2014年の「Vol.1」ではヘンリク・グレツキやアルヴォ・ペルト、ニコ・ミューリーを、2015年の「Vol.2」ではスティーヴ・ライヒ、ジョン・アダムズ、ブライス・デスナーを、2016年の「Vol.3」ではシェーンベルク、マックス・リヒター、デヴィット・ラングを、本作に収録された「Vol.4」では、フィリップ・グラスやガブリエル・プロコフィエフの作品を演奏し、好評を博した。”新しい音楽”を体験させてくれる先鋭的な室内オーケストラである。

(CDライナーノーツより)

久石譲 (1950-)

室内交響曲第2番《The Black Fireworks》

~バンドネオンと室内オーケストラのための~

バンドネオンでミニマル!というアイデアが浮かんだのは去年のMFで三浦くんと会ったときだった。ただコンチェルトのようにソロ楽器とオーケストラが対峙するようなものではなく、今僕が行っているSingle Trackという方法で一体化した音楽を目指した。Single Trackは鉄道用語で単線ということですが、僕は単旋律の音楽、あるいは線の音楽という意味で使っています。

普通ミニマル・ミュージックは2つ以上のフレーズが重なったりズレたりすることで成立しますが、ここでは一つのフレーズ自体でズレや変化を表現します。その単旋律のいくつかの音が低音や高音に配置されることでまるでフーガのように別の旋律が聞こえてくる。またその単旋律のある音がエコーのように伸びる(あるいは刻む)ことで和音感を補っていますが、あくまで音の発音時は同じ音です(オクターヴの違いはありますが)。第3曲の「Tango Finale」では、初めて縦に別の音(和音)が出てきますが、これも単旋律をグループ化して一定の法則で割り出したものです。

そういえばグラスさんの《Two Pages》は究極のSingle Trackでもあります。この曲から50年を経た今、新しい現代のSingle Trackとして自作と同曲を同時に演奏することに拘ったのはそのためかもしれません。

全3曲約24分の楽曲はすべてこのSingle Trackの方法で作られています。そのため《室内交響曲第2番》というタイトルにしてはとてもインティメートな世界です。

また副題の《The Black Fireworks》は、今年の8月福島で中高校生を対象にしたサマースクール(秋元康氏プロデュース)で「曲を作ろう」という課題の中で作詞の候補としてある生徒が口にした言葉です。その少年は「白い花火の後に黒い花火が上がってかき消す」というようなことを言っていました。その言葉がずっと心に残り、光と闇、孤独と狂気、生と死など人間がいつか辿り着くであろう彼岸を連想させ、タイトルとして採用しました。その少年がいつの日かこの楽曲を聴いてくれるといいのですが。

久石譲

(「ミュージック・フューチャー vol.3」コンサート・パンフレット より)

(Blog. 「久石譲 presents ミュージック・フューチャー vol.4」 コンサート・レポート より抜粋)

1曲目の『The Black Fireworks』では、オーケストラ各々の楽器が反復を奏で、それが幾重にも幾重にも重なり独自のグルーヴ感を生む。2曲目の『Passing Away in the Sky』では奥底にオリエンタルな響きを聴かせながら、突き刺さるように随所に入ってくるパーカッションが聴くものを覚醒させる。最後の『Tango Finale』では、前の2曲では最下層の音を支えてきたバンドネオンが縦横無尽に炸裂。これに併せるように各楽器の反復音が唸りを上げて暴れ出すや、ステージは美しい混沌状態となる。観客も息を呑む圧倒的な凄まじさだ。

(Info. 2017/10/26 「久石譲 ミュージック・フューチャーVol.4コンサート開催」(Webニュースより) 抜粋)

[作品のアイデア]

「発表する場の問題はすごく大きいと思います。「MUSIC FUTURE」は、新しい、まだ誰もやってないようなことをチャレンジする、日本で聴かれない音楽を提供する場と考えています。そこで、古典的なスタイルよりは、たまたま今自分がやっているようなシングルトラックというか単旋律から組みたてる、この方法で、バンドネオンを組み込めないかというのが、最初のアイデアではありました。」(久石譲)

[作品のプロセス]

この作品、「8月の中旬まで全く手がつけられなかった」という。久石氏のことばを要約する。まず、2か月強でしあげなくてはならない。はじめは3つの楽章で、「最後はタンゴのエッセンスを入れた形に仕上げようと思った。だけど曲を書き出した段階で全く検討がつかなくなって……」2つの楽章を書いて、それぞれ異なった方法をとっているし、これで完成と考えた。すでに楽譜も送った。しかし何かが足りない。これがリハーサルの10日前。そしてこのあいだに1週間で最後の楽章を書き上げた。「これは今までにやったことがない」。

[作品について]

「ミニマル・ミュージックをベースにした曲はどうしても縦割りのカチカチカチカチしたメカニカルな曲になりやすいんです。でもなんかもっとエモーショナルでも絶対成立するんだというのがあって、それをチャレンジしたかったんですね。ミニマルなものをベースにしながらも広がりのあるものを、あるいはヒューマンなものを今回けっこう目指しました。」(久石譲)

[バンドネオンに対する固定概念]

「コンサートを終えてみて、バンドネオンという楽器に対して、自分の中で新しいものを獲得したという感覚がすごく大きい。今まで弾いてきたいろいろな曲のどれからも得られなかったものです。バンドネオンにはある種の固定概念がつきまとう。それが運命だし、どこか宿命にある楽器なんです。それをここまで強烈にバン!と影響を与えてくれる曲が今までなかったんでしょうね。ですからコンサートが終わって、何日かしても、ちょっと鼻歌で口ずさんじゃうくらい身体に入り続けているし、バンドネオンそのもので考えても、やっぱりタンゴとかそういうものとは違う奏法がやっぱり必要とされていたんだと思うんです。またミニマル・ミュージックという新しいジャンルが、僕にとってはじめて扉を開けた世界で、そこに足を踏み入れ皆さんとご一緒することができた。今度は僕が普段やってる音楽も考え方がちょっと変わってくると思うんです。バンドネオンのチラシとか、8割がた「魅惑の~」とか「情熱の~」とか「哀愁の~」とか入ります。そういうことじゃなく、フェアに楽器として考えるっていうのは常日頃から思っていることです。嬉しかったですね。」(三浦一馬)

(Blog. 「LATINA ラティーナ 2018年1月号」 久石譲 × 三浦一馬 対談内容 より抜粋)

「結局、音楽って僕が考えるところ、やはり小学校で習ったメロディ・ハーモニー・リズム、これやっぱりベーシックに絶対必要だといつも思うんですね。ところが、あるものをきっちりと人に伝えるためには、できるだけ要素を削ってやっていくことで構成なり構造なりそれがちゃんと見える方法はないのかっていうのをずっと考えていたときに、単旋律の音楽、僕はシングル・トラック・ミュージックって呼んでるんですけれども、シングル・トラックというのは鉄道用語で単線という意味ですね。ですから、ひとつのメロディラインだけで作る音楽ができないかと、それをずっと考えてまして。ひとつのメロディラインなんですが、そのタタタタタタ、8分音符、16分音符でもいいんですけど、それがつながってるところに、ある音がいくつか低音にいきます。でそれとはまた違った音でいくつかをものすごく高いほうにいきますっていう。これを同時にやると、タタタタとひとつの線しかないんだけど、同じ音のいくつかが低音と高音にいると三声の音楽に聴こえてくる。そういうことで、もともと単旋律っていうのは一個を追っかけていけばいいわけだから、耳がどうしても単純になりますね。ところが三声部を追っかけてる錯覚が出てくると、その段階である種の重奏的な構造というのがちょっと可能になります。プラス、エコーというか残像感ですよね、それを強調する意味で発音時は同じ音なんですが、例えばドレミファだったらレの音だけがパーンと伸びる、またどっか違う箇所でソが伸びる。そうすると、その残像が自然に、元音型の音のなかの音でしかないはずなんだが、なんらかのハーモニー感を補充する。それから、もともとの音型にリズムが必ず要素としては重要なんですが、今度はその伸びた音がもとのフレーズのリズムに合わせる、あるいはそれに準じて伸びた音が刻まれる。そのことによって、よりハーモニー的なリズム感を補強すると。やってる要素はこの三つしかないんですよね。だから、どちらかというと音色重視になってきたもののやり方は逆に継承することになりますね。つまり、単旋律だから楽器の音色が変わるとか、実はシングル・トラックでは一番重要な要素になってしまうところもありますね。あの、おそらく最も重要だと僕が思っているのは、やっぱり実はバッハというのはバロックとかいろいろ言われてます、フーガとか対位法だって言われてるんですが、あの時代にハーモニーはやっぱり確立してますよね、確実に。そうすると、その後の後期ロマン派までつづく間に、最も作曲家が注力してきたことはハーモニーだったと思うんです。そのハーモニーが何が表現できたかというと人間の感情ですよね。長調・短調・明るい暗い気持ち。その感情が今度は文学に結びついてロマン派そうなってきますね。それがもう「なんじゃ、ここまで転調するんかい」みたいに行ききって行ききって、シェーンベルクの「浄夜」とか「室内交響曲」とかね、あの辺いっちゃうと「もうこれ元キーをどう特定するんだ」ぐらいなふうになってくると。そうすると、そういうものに対してアンチになったときに、もう一回対位法のようなものに戻る、ある種十二音技法もそのひとつだったのかもしれないですよね。その流れのなかでまた新たなものが出てきた。だから、長く歴史で見てると大きいうねりがあるんだなっていつも思います。」

(The Black Fireworksについて)

「一昨年夏にサマーセミナーみたいなものがありまして、福島でやったんですけど、震災にあわれた子供たちの夏のセミナーだったんですけどね。午前中に詞を作って午後に曲を作って一日で全員で作ろうよっていう催しだった。夏の思い出をいろいろそれぞれ挙げてくれっていった中に、一人の少年が「白い花火が上がったあとに黒い花火が上がってそれを消していく」っていう言い方をした。つまり普通は花火っていうのはパーンと上がったら消えていきますよね。あれ消えていくんじゃなくて、黒い花火が上がって消していく。うん、僕は何度もそれ質問して「えっ、それどういう意味?」って何度も聞いたんだけども「黒い花火が上がるんです」って。うん、それがすごく残ってましてね。彼には見えてるその黒い花火っていうのは、たぶん小さいときにいろいろそういう悲惨な体験した。彼の心象風景もふくめてたぶんなんかそういうものが見えるのかなあとか推察したりしたんですが、同時に生と死、それから日本でいったら東洋の考え方と言ってもいいかもしれません。死後の世界と現実の世界の差とかね。お盆だと先祖様が戻ってきてとか。そういうこう、生きるっていうのとそうじゃない死後の世界との狭間のような、なんかそんなものを想起して、もうこのタイトルしかないと思って。」

(Blog. NHK FM「現代の音楽 21世紀の様相 ▽作曲家・久石譲を迎えて」 番組内容 より抜粋)

2014年から始動した「久石譲 presents MUSIC FUTURE」コンサート。披露された作品が翌年シリーズ最新コンサートにあわせるかたちでCD化、満を持して届けられている。本作「MUSIC FUTURE III」は、コンサート・ナンバリングとしては「Vol.4」にあたる2017年開催コンサートからのライヴ録音。約500席小ホールではあるが、好奇心と挑戦挑発に満ちたプログラムを観客にぶつけ、二日間満員御礼という実績もすっかり定着している。

ライヴ録音ならではの緊張と迫真の演奏、ホール音響の臨場感と空気感をもコンパイルしたハイクオリティな録音。新しい音楽を体感してもらうこと、より多くの人へ届けること。コンサートと音源化のふたつがしっかりとシリーズ化されている、久石譲にとって今の音楽活動の大切な軸のひとつとなっている。

本作品に収録された「MUSIC FUTURE Vol.4」コンサート(2017)の、コンサート・レポートはすでに記している。初対面となった作品たち当時思うがままの感想、コンサート・パンフレットに掲載された内容、久石譲が追求する「Singe Track(単旋律)」の補足、コンサート会場の様子など。

CDリリースされた今は、この域を出ない。コンサート・パンフレット、CDライナーノーツ、雑誌インタビュー、これらによる作品解説が充実している。まずはじっくり音楽に耳を傾け、解説をゆっくりそしゃくしていくところから始めたい。これから先、新しい発見・新しい理解、思うところがしっかりと浮かびあがったときに、追記したい。

久石譲 presents MUSIC FUTURE III

デヴィット・ラング

David Lang (1957-)

1. pierced (2007) [日本初演]

pierced

ガブリエル・プロコフィエフ

Gabriel Prokofiev (1975-)

弦楽四重奏曲 第2番 (2006)

String Quartet No.2

2. 1 Very Mechanical (alla techno)

3. 2 Allegro (freddo ma appassionato)

4. 3 fragile

5. 4 Allegro aggressivo ma sfacciato

久石譲

Joe Hisaishi (1950-)

室内交響曲 第2番《The Black Fireworks》

~バンドネオンと室内オーケストラのための~ (2017) [世界初演]

Chamber Symphony No.2

“The Black Fireworks” for Bandoneon and Chamber Orchestra

6. 1 The Black Fireworks

7. 2 Passing Away in the Sky

8. 3 Tango Finale

久石譲(指揮)

Joe Hisaishi (Conductor)

フューチャー・オーケストラ

Future Orchestra

古川展生(チェロ) 1.

Nobuo Furukawa (violoncello)

三浦一馬(バンドネオン) 6. – 8.

Kazuma Miura

2017年10月24、25日、東京、よみうり大手町ホールにてライヴ録音

Live Recording at Yomiuri Otemachi Hall, Tokyo, 24, 25 October, 2017

JOE HISAISHI presents MUSIC FUTURE III

Conducted by Joe Hisaishi

Performed by Future Orchestra

Live Recording at Yomiuri Otemachi Hall, Tokyo, 24, 25 October, 2017

Produced by Joe Hisaishi

Recording & Mixing Engineer:Tomoyoshi Ezaki

Assistant Engineer:Takeshi Muramatsu, Masashi Minakawa

Mixed at EXTON Studio, Tokyo

Mastering Engineer:Shigeki Fujino (UNIVERSAL MUSIC)

Mastered at UNIVERSAL MUSIC STUDIOS TOKYO

Cover Desing:Yusaku Fukuda

and more…

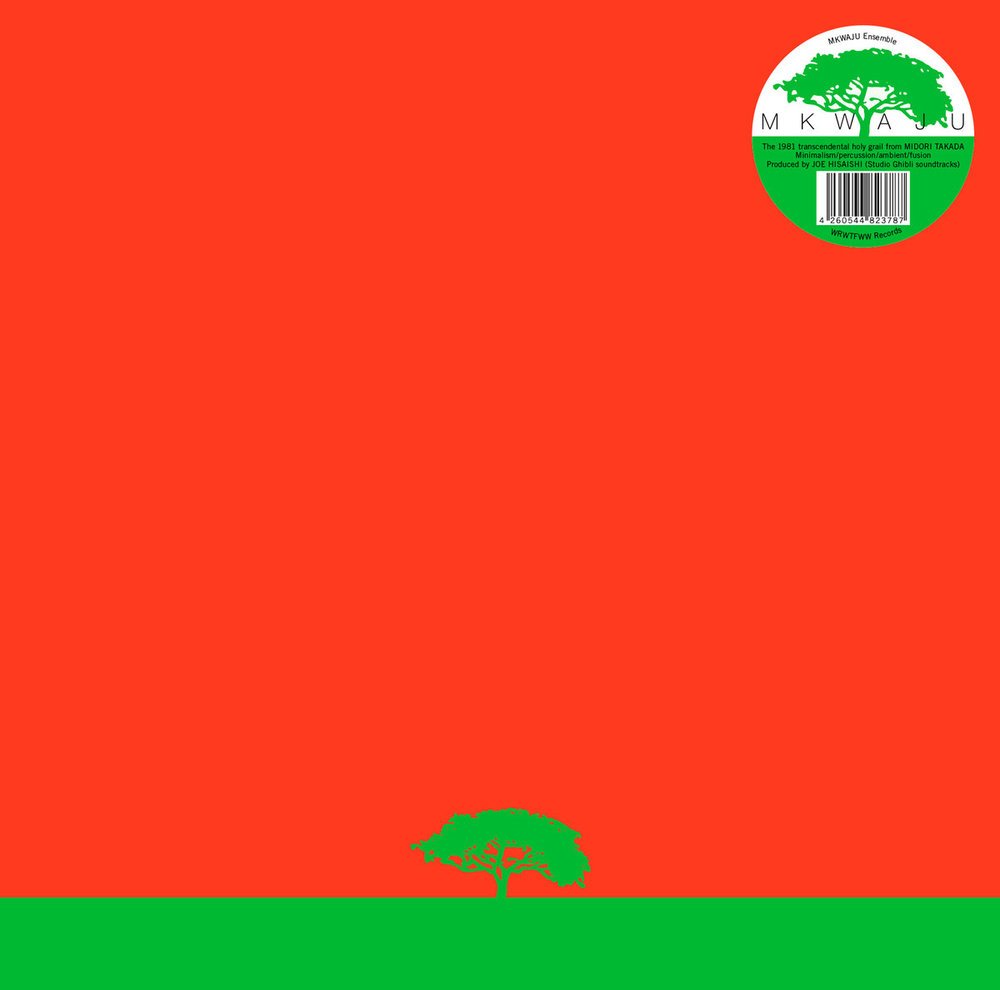

Info. 2018/11/16 「MKWAJU/MKWAJU Ensemble」初の公式アナログリイシュー

マルチ打楽器奏者の高田みどり参加のMKWAJU ENSEMBLEが81年に発表した「Mkwaju」がついに公式アナログリイシューです。1stアルバムである「Ki-Motion」の再発を手がけた〈WE RELEASE WHATEVER THE FUCK WE WANT 〉がまたも復刻ワーク。日本音楽界の巨匠・久石譲が参加、加えてパーカションにはペッカー橋田、LOGIC SYSTEMの松武秀樹を迎えて製作された東洋ミニマルコンテンポラリー至宝。 “Info. 2018/11/16 「MKWAJU/MKWAJU Ensemble」初の公式アナログリイシュー” の続きを読む