Posted on 2015/2/5

2013年6月8日,14日付 「東洋経済オンライン」に掲載された久石譲インタビューです。

2週間にわたって掲載されたインタビューは読み応え満点です。時期的には、2013年公開 映画「奇跡のリンゴ」この映画公開に合わせて行われたインタビューです。もちろん同映画のことも語られていますが、映画音楽の制作プロセス、仕事哲学、リフレッシュ法など、久石譲のいろいろな顔が垣間見れるインタビュー内容です。

interview 映画界のキーパーソンを直撃

「世代なんて関係ない」久石譲の仕事哲学とは

久石譲は「蹴落とす」タイプ?

『奇跡のリンゴ』。2006年にNHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」で紹介され、大きな反響を集めた実在のリンゴ農家・木村秋則氏の実話だ。その後、そのエピソードが書籍化され、そして映画化。6月8日から全国東宝系で公開される。

絶対不可能だと言われたリンゴの無農薬栽培を成功させるために、試行錯誤を繰り返し、周囲からは白い目で見られ、そして妻や3人の娘たちにも十分な食事を与えられないような極貧の生活を強いられる日々。想像を絶する苦闘と絶望の果てに見つけた奇跡とは……?

『ゴールデンスランバー』の中村義洋監督がメガホンを執り、阿部サダヲ、菅野美穂、池内博之、原田美枝子、山崎努ら実力派が集結した本作。早くもハリウッドでリメイク企画が進行中であるなど、注目を集めている作品だ。

この映画作品で音楽を担当するのは、日本を代表する作曲家の久石譲だ。彼の音楽が、奇跡を信じ、あきらめなかった男の物語に、深みを与える。今回は久石氏に、映画音楽を生み出す際のプロセスについて聞いた。

―久石さんは国立音楽大学で招聘教授を務められていますが、最近の若者と接して感じることはありますか?

久石:

「若者をどう見ているか、そういった話題にはあまり興味がありません。それは、高齢者の方も含めて、世代なんて関係なく、どの世代でも対等である、と考えているからです。若いときは、経験がなくて実力もない代わりに、情熱でカバーできる面がある。それとは逆に、ある程度、年齢がいって経験値を積んで、転ばぬ先の杖のような部分が発達して、かえって発達を邪魔してしまう部分もあります。人間に与えられた条件って、どの世代もプラスマイナスで同じだと思っているのです。強いて言うなら、今の若い人は海外留学をする人が少なくなっていますよね。外に出て行く姿勢がないというか。そういった無関心さが少し気になるくらいでしょうか。」

僕はどちらかというと蹴落とすタイプ

―今回の映画では、山﨑努さん演じる父親が、無農薬栽培でリンゴを育てたいという義理の息子に対して、「お前の好きなようにやれ」と全面的に信頼するくだりがあります。そうした話について思うことはありますか?

久石:

「「理想の上司」といったテーマを好む人が多いかもしれませんが、僕は上司も人によると考えています。たとえば自分のレベルを絶対に下げないで、付いて来られない者は蹴落とす人間と、自分からできない人のレベルまで下がって、相手を褒めてあげるような人間がいます。僕はどちらかというと蹴落としてくほうですね。」

―それは、師匠の背中を見て学べ、というようなことですか?

久石:

「それとは違う。人との関係性でしかものを見られなくなっている人に対して、もうちょっと賢くなろうよ、と思っています。たとえば音楽を志すなら、音楽でどれだけいいものを作るか、映画の世界に入るのなら、映画でどれだけいいことができるか。隣の人間や、上司の顔色をうかがうのではなく、自分が勉強すればいいんですよ。そこを失って、すべて人との関係性でしかものを測れないのは、人間としてあまりにも貧しいですよね。つまり、音楽をやっているならば、音楽業界でどう生きていくのか、ということを考えるのではなく、自分が考えるいい音楽とは何なのかを追求し、勉強していくべきだと思うのです。」

楽曲作りは釣りのようなもの

―撮影だとロケハン、シナリオだとシナリオハンティングという言葉があります。久石さんの場合は、音楽のインスピレーションを得るためにどこか行かれますか?

久石:

「撮影現場の空気感は知っておきたいので、できるだけ1回か2回は顔を出すようにしています。そしてあとはひたすら考えるしかないです。」

―こういう感じでやりたいというのがあって、それに関連したCDなどを集めて、インスピレーションを湧かせるために聞き込むとったことはあるのでしょうか?

久石:

「基本的にはほとんどしませんね。むしろ考えるだけです。こちらのイマジネーションがどこまで出てくるのかが問題で、そちらのほうが大事。それにはすごく時間をかけます。楽器を弾くなど、いろいろしている中で、ふっと浮かぶヒントをひたすら待ちます。釣りをしているようなものかもしれません(笑)。」

久石:

「仕事がいくつも立て込んでいて、作品作りが同時に進行していますから、合間合間にひらめくという感じです。とにかく考える時間を長く取りたいなと、いつも思っています。書き始めたら非常に早いというのがありますので。」

―依頼があってから、作業はどれくらいの期間かけるのでしょうか?

久石:

「映画の場合、実作業としては基本的に1カ月から1カ月半。ただ、その前に打ち合わせや台本を読み込むという段階があって、そこからは絶えず曲について考えています。最低半年ぐらいはほしいですね。」

―同時進行で仕事されているとのことですが、手掛けている作品同士が互いに影響することはないのでしょうか?

久石:

「やはりできるだけ同タイプの映画や、同タイプの作品は受けないようにしています。題材が似ていて、考える音楽も似てくると、楽しみも半減してしまいますし、できるだけ違うタイプのものを受けるように心掛けています。」

―久石さんの著作には、とにかく曲を作り続けると書かれていました。

久石:

「映画でも自分の曲でもコンサートでもそうですが、点で考えるのはよくない。線にしなくてはいけない。だから『奇跡のリンゴ』だけがポツンとあるわけではないのです。この時期は他にもいくつかの作品を同時進行で担当していました。2~3カ月の間に3本取りかかっている状況。これは性格的な問題もあると思いますが、立ち止まって考えるよりは、走りながら考えたほうがやりやすいんですよ。」

―忙しい久石さんのリフレッシュ法は?

久石:

「毎日仕事をするのは絶対体によくないです。だから僕は週1日、日曜日だけは絶対に休むと決めています。でも、日曜は日曜でスコアの指揮の勉強のために、ブラームスのシンフォニーとか、重たい曲をずっと読んだりしています。そもそも一日中、音楽漬けかもしれません。夜中に家に帰ってきて、明け方まではクラッシックの勉強をしていますから。」

久石:

「それからコンサートがあれば、まず朝にピアノを弾かなくてはいけません。10時前に起きて2時間ぐらいピアノを弾いて、1時過ぎから夜中の10時か11時ごろまで作曲。そして帰ってから明け方の4時ごろまでクラシックの勉強。それを延々と繰り返していますね。そして、日曜日もずっと夕方まで勉強していますから、日曜の夜にジムに行くときだけが唯一、自分の時間ですね。」

忘れることも得意だから、長く続けられる

―久石さんはいわゆる仕事人間なのでしょうか?

久石:

「はたから見ればそう見えますよね。僕はただやりたいことを、徹底的にやりたいだけなのです。できないのがすごく嫌だから。そうすると人より努力しなくてはいけないし、予習復習を含めて一生懸命やるようにしています。」

久石:

「こんな話だけ聞くとずいぶんまじめな人間に思われるかもしれませんが、忘れることも得意かもしれませんね。だいたい夜帰ってきたときには自分の書いた曲はすでに忘れていますよ。」

―ある意味、リセットできているということなのでしょうか?

久石:

「頭の容量は決まっていますからね。翌日になったら、「昨日何書いたっけ?」といった状態になっています。もちろん譜面をちょっと見れば思い出しますけど。そういう意味では、リセットがうまい人間が、多分いちばんいいと思うんですよ。それが長く続けられる秘訣かもしれませんね。」

(出典:東洋経済オンライン 久石譲 6月8日付 より)

「記憶に残る映画音楽が減っている」

久石譲が抱く音楽への危機感

2006年にNHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」で紹介され、大きな反響を集めた『奇跡のリンゴ』。実在のリンゴ農家・木村秋則氏の実話が映画化され、全国東宝系で公開中だ。

年に十数回も散布する農薬の影響で皮膚がかぶれ、何日も寝込んでしまう妻のために、無農薬でリンゴ栽培を行うことを決意した秋則。しかし、気の遠くなるような手間暇をかけて育てないと実らないというデリケートなリンゴ栽培において、無農薬を敢行するのは「神の領域」と言われるほどに、絶対不可能な栽培方法であった。何度も失敗を重ね、周囲からの猛反発を受け、さらには家族に極貧生活を強いてしまうほどに壮絶な日々が11年も続くが……。

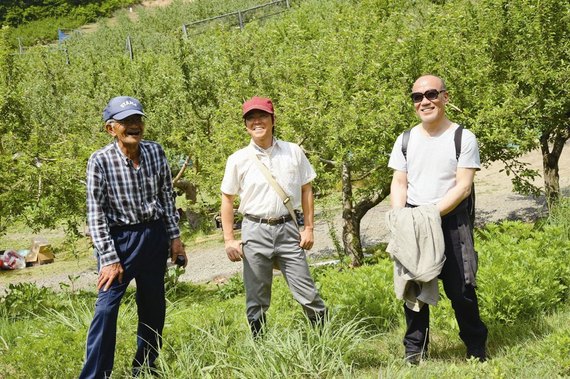

この映画で音楽を務めるのは久石譲。ロケ現場で本作のモデルとなった木村氏に出会い、その明るい人柄に触れたという久石氏は、本作の作曲のコンセプトを「津軽のラテン人」に設定。マンドリンやウクレレなどを組み合わせて、感動的でありながらも、どこかユーモラスな味わいのする曲を生み出している。

そんな久石氏に映画音楽を作る際のこだわり、そして音楽業界の現状について聞いた。

ムードで映画音楽が作られている

―久石さんは子供の頃に映画をたくさん見られていたそうですが、映画を見たことが今の映画音楽を作ることに役立っていることはありますか?

久石:

「あると思います。今まで、映画音楽はどうしたら書けるのかと悩んだことがありませんでした。小さいときから多くの映画を見てきたという蓄積があったおかげで、シーンに合わせて自然に音楽が生みだせるようになった気がします。」

―山田洋次監督は国立音楽大学での久石さんとのトークセッションで、「映画音楽概論」といった講義を作るべきだと言っていました。

久石:

「確かに、多くの人が映画音楽をムードで作ってしまっています。本来はちゃんとした理論が作れるはずですが、そういうのがまったくありません。なんとなくのイメージでやっている。それでも通用できてしまう世界でもあるから、問題なんですけどね。」

―今回の『奇跡のリンゴ』だと、前半に音楽が多く流れ、後半になると状況音が中心となり、音楽が極端に減っているように思います。自分の音楽をどこに使う、ということは監督と相談されるわけですよね。

久石:

「それはいちばん重要なところです。映画を2時間で構成するとなると、どこに音楽を入れ、どこに音楽を入れない箇所を作るかが重要になります。今回は、冒頭はエンターティメントでいかなければいけません。中盤は、(主人公の状況が悪い方向に)落ちていく。ただ、落ちたときに悲しげな音楽を入れてしまうと、その音が救いになってしまいます。だから音楽は抜くことにしました。普通なら「ここに音楽が入るな」という箇所もありましたが、あえて「抜きましょう」という話になって。そういう設計的な部分の考え方に関しては、中村義洋監督とも一致しました。だから、とてもやりやすかったですね。」

―阿部サダヲさん演じる主人公の木村さんの笑顔がなくなるにつれ、音楽もだんだんなくなっていきました。

久石:

「そうですね。どんな場合でも音楽を入れると、どこかで浄化させる機能を果たしてしまいます。それよりは、悲しさをずっとため込むために、あえて音楽を流さないほうがいいということになったんです。」

24分の1コマまで全部計算して音楽を作る

―音楽を映像に合わせる際、いくつかやり方があると思います。たとえば長い楽曲を渡して、映像に合わせて切ってもらう方法と、1分1秒、映像に合わせてそのつど作曲していく方法がある。久石さんの場合はどちらですか?

久石:

「僕は基本的に全部、1秒のうち、(フィルムの)24分の1コマまで、全部計算して作ります。だから僕の場合は、映画の編集が終わらないと作業は始められないですね。」

―じゃあ、尺(場面の長さ)の流れに合わせて勝手に音をフェードアウトされるなんてありえない?

久石:

「選曲屋が作曲家の意図とは無関係に音楽を切り貼りしてしまう。テレビが苦手な理由はそこなんですよ(笑)。その点、映画音楽は監督と綿密な打ち合わせをして、すべて緻密な計算で構築しています。映画音楽は作品だと思って作っていますからね。そのスタイルを崩そうとは思いません。ただ、選曲屋でも、本当に才能がある方が出てきたら、委ねてもいいかなとは思いますけど、それは人によるでしょう。」

―もちろん監督と相談しながらだとは思いますが、久石さんが携わる映画に関しては久石さんが「ここに入れる」と、責任をもって決められているということですね。

久石:

「それは当然のことです。当然のことですが、今はそうではない作品が多くなっている気がします。結果、ものすごく中途半端な感じの作品ばかりになっています。最近のハリウッドの映画の効果音がそういう状況で、この十数年間のハリウッドで、記憶に残る映画音楽がほとんどなくなってきています。それは、音楽に対して作曲家がコントロールできなくなったからです。確かに映像とは密接ですが、音楽作品としてのトータルの力がなくなっています。だから映画音楽はこれからどんどん衰退していくでしょう。それは基本的に憂うべき事態です。」

久石:

「でも、もうそういう流れは止められない。ハリウッド映画をしっかり見る人が減っているし、CDを聴く人間も映画を観る人間も減っています。ではみんな、何をやっているのだ?と思えてくる。何のために楽しみを得てるのかが、わからない状況。しかし、そこをちゃんと見極めないといけない時代に入っているのですが、答えは見つかりづらいですね。」

「情報」になってしまったから音楽が売れなくなった

―映画ではフィルムがなくなるということが象徴的です。変化は必要だと思いますが、一方で昔ながらのよいものをそこまで変えなくていいのに、と思う面もあります。音楽業界でもそういうことが起こっているのでしょうか?

久石:

「クリエイティブの現場でも、絶対残さなければならないというラインが、崩れてしまった。山田洋次監督は、フィルムがなくなることに対して本当に困っていらっしゃいます。映画を撮るのはフィルムにこだわっていても、フィルムで上映できる映画館がなくなってきていますからね。」

久石:

「フィルムの深度だからこそ出てくる深みというのがあると思います。クリアであればOKというものでもないです。イマジネーションというか、見る側にイメージをかき立てさせるために、考えさせる余白が必要。フィルムのときは映像がボケていたから許されていたものが、クリアになるとそうではなくなります。クリアになることと、クリエイティブであることが、まだ一致できていないのです。」

久石:

「便利になるということと、そうじゃないことをちゃんと分けていかないと、非常に厳しいと思っています。音楽がなぜ売れなくなったかといえば、「情報」になってしまったからです。コンピュータで聞いても、メロディは覚えられるかもしれないけど、そこに感動なんてありません。すべて情報化してしまうからです。今、情報が大事なんて言うのは、とんでもない大ウソです。情報化するところにクリエイティブなんてないんですよ。」

久石:

「情報化するということは、怖いことなのです。みんなiPhoneでちょっと聴いて「こういう曲ね」とわかった気になっています。それはまずいしょう。メロディは覚えられても、そこで「ああ、いいな。涙がでるな」なんてものはありません。やはり自分の家でしっかり聴くなりして努力しないと、感動は得られないでしょう。」

―アルバムを買う人も少なくなっています。ダウンロードだと曲順も関係なくなります。

久石:

「サントラを出すたびに苦しい思いをしています。誰が買うのだろうかと、考えながら作っていますよ(笑)。」

久石:

「僕は、ちゃんとスタジオで録音して、マスタリングもちゃんとしています。曲順もしっかりと考えている。CDは、手をかけたら手をかけた分だけよくなっていきます。この『奇跡のリンゴ』の映画と一緒ですよ。こういうときだからこそ、逆に1個1個アナログの極みみたいに五感で仕上げていくことが大事になるんじゃないですかね。」

(出典:東洋経済オンライン 久石譲 6月14日付 より)