Posted on 2022/08/04

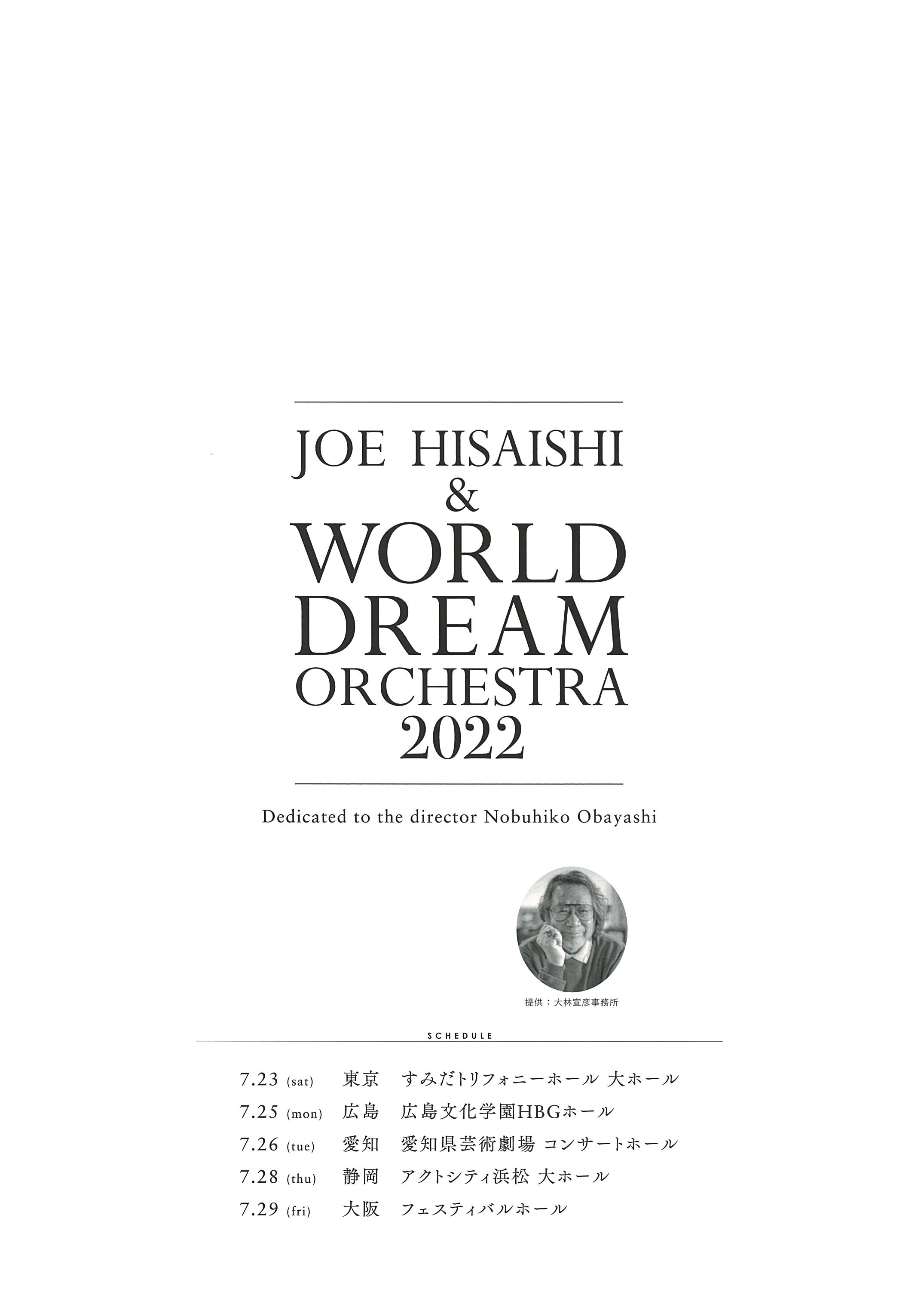

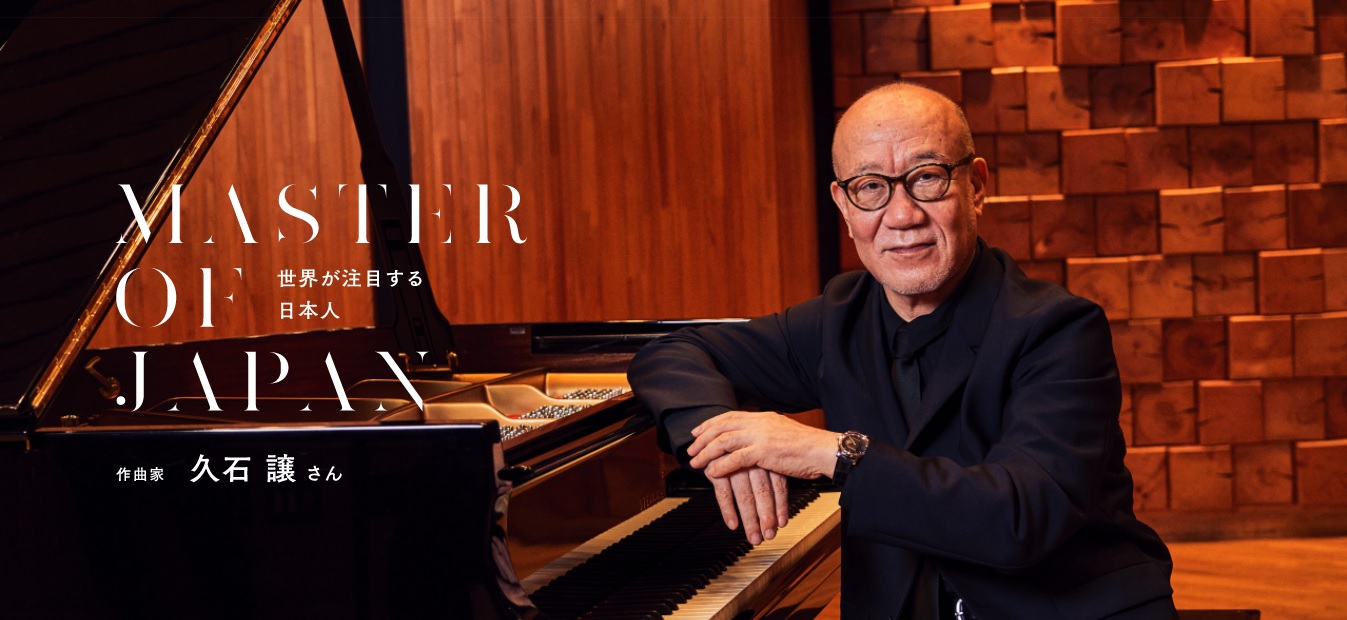

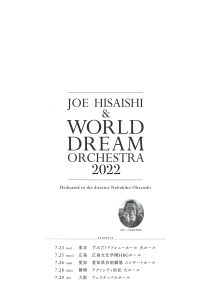

7月23~29日開催「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2022」です。今年は国内5都市5公演&国内海外ライブ配信です。予定どおりに開催できることが決して当たり前じゃない今の状況下、出演者も観客も会場に集まることができた。まだまだ足を運べなかった人もいます。昨年に引き続きの開催&ライブ配信に喜んだファンはいっぱいです。今年も熱い夏!

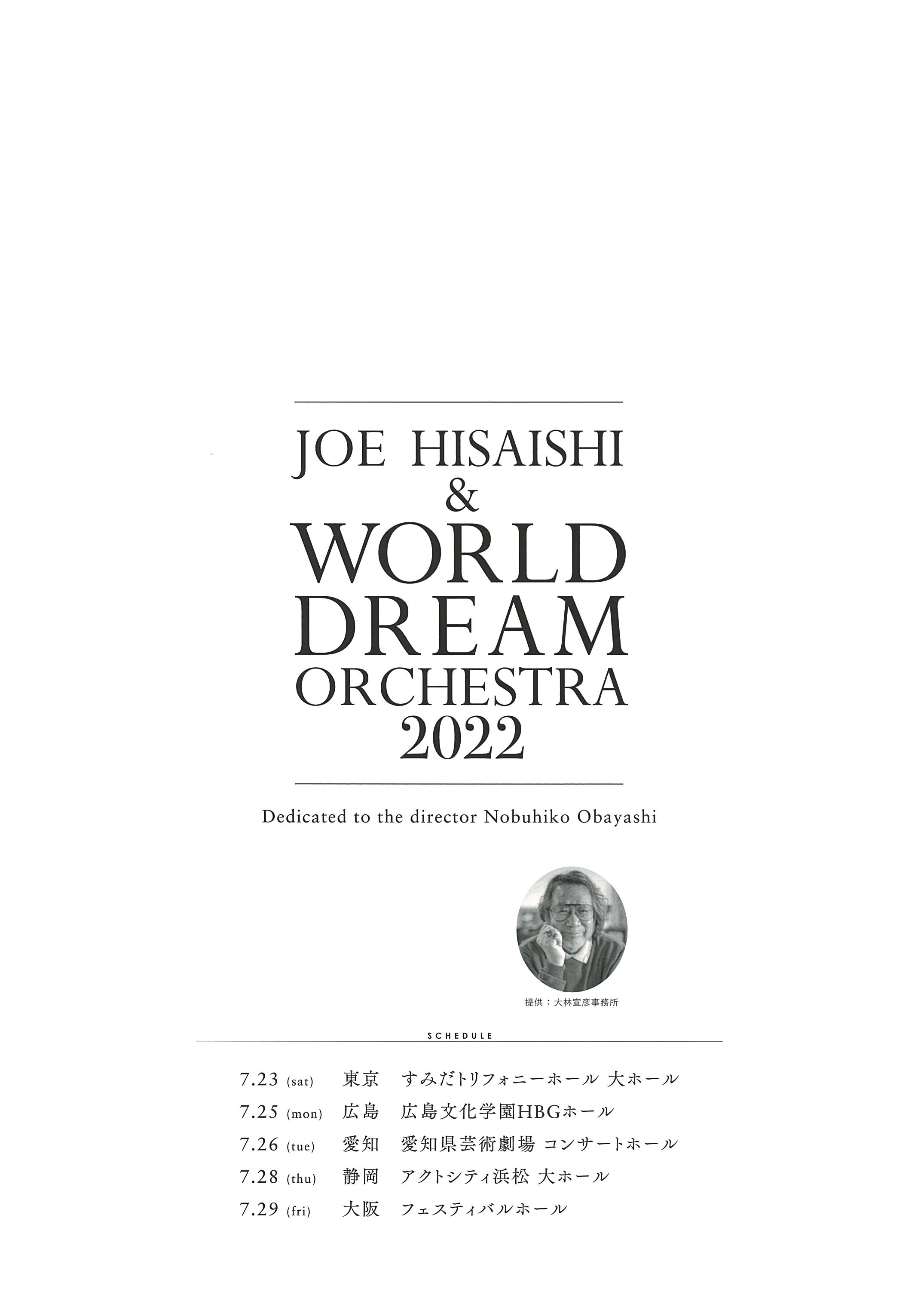

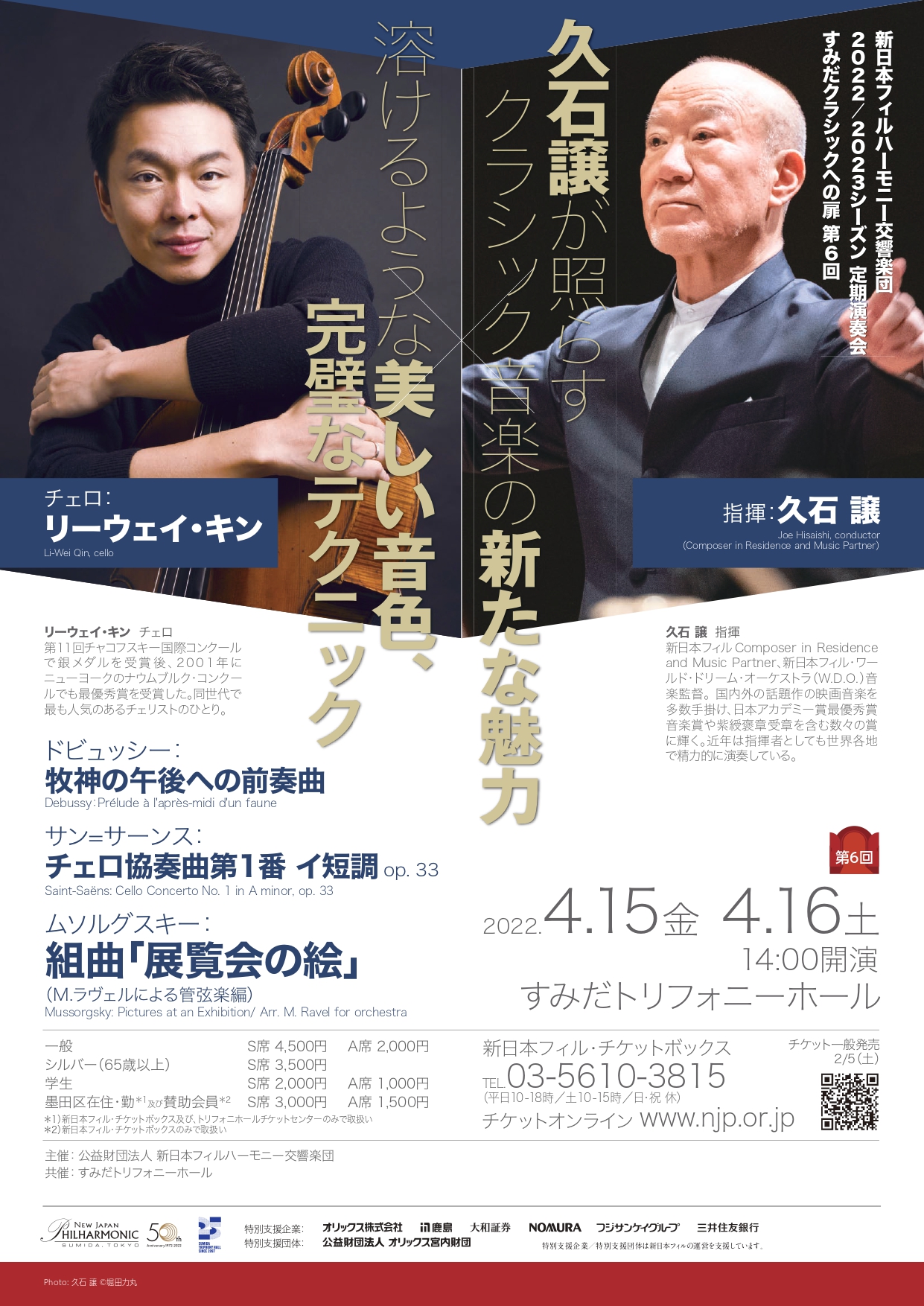

久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2022

[公演期間]

2022/07/23 – 2022/07/29

[公演回数]

5公演

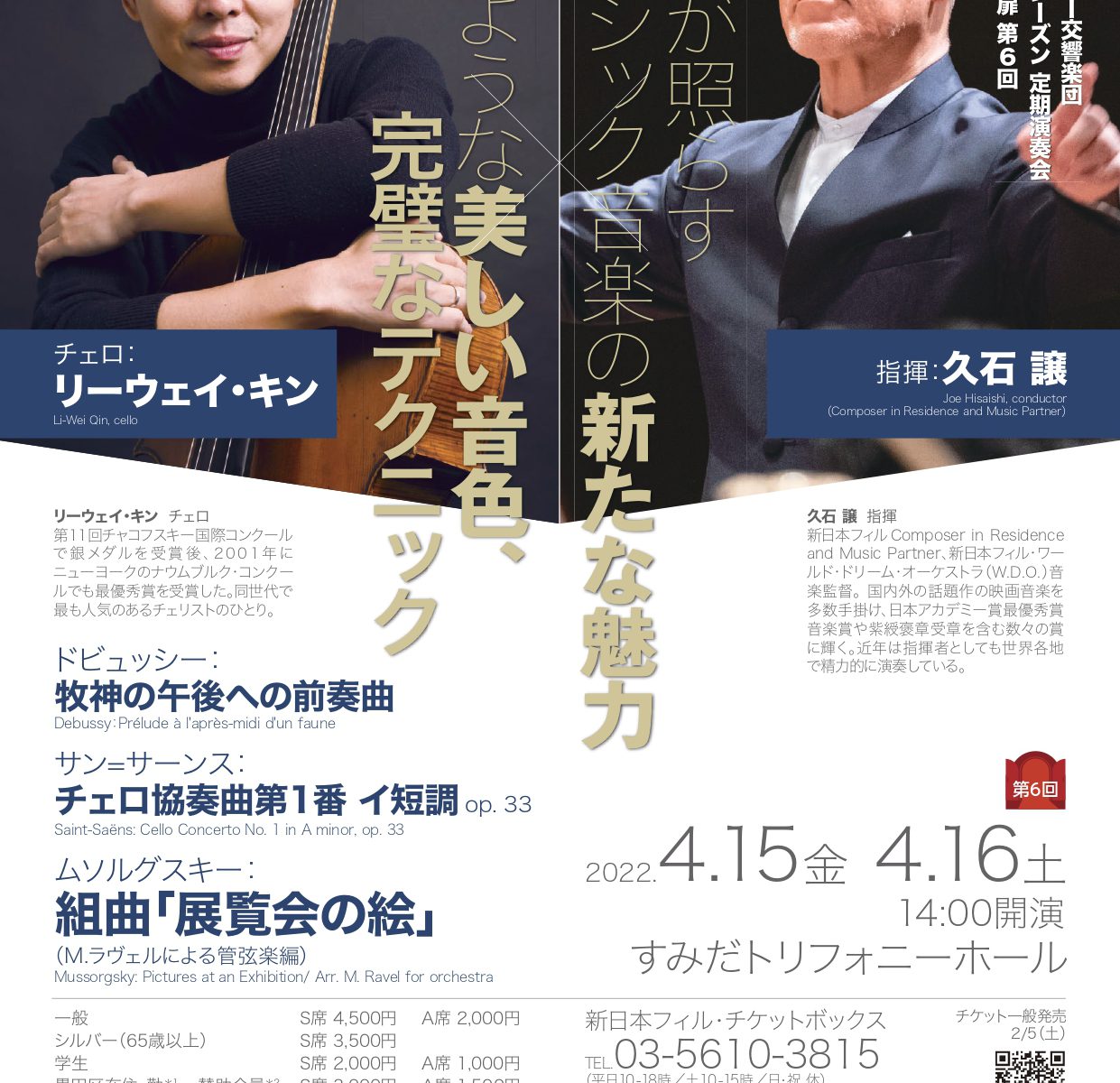

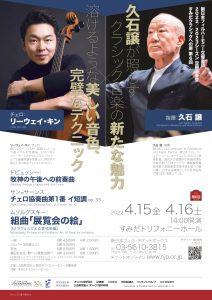

7/23 東京・すみだトリフォニーホール 大ホール

7/25 広島・広島文化学園HBGホール

7/26 愛知・愛知県芸術劇場 コンサートホール

7/28 静岡・アクトシティ浜松 大ホール

7/29 大阪・フェスティバルホール

[編成]

指揮・ピアノ:久石 譲

管弦楽:新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ

バンドネオン:三浦一馬

ソロ・コンサートマスター:豊嶋泰嗣

[曲目]

久石譲:水の旅人

久石譲:FOR YOU

久石譲:My Lost City for Bandoneon and Chamber Orchestra

Original Orchestration by Joe Hisaishi

Orchestration by Chad Cannon

—-intermission—-

久石譲:MKWAJU

久石譲:DA・MA・SHI・絵

久石譲:交響組曲「紅の豚」

Symphonic Suite Porco Rosso

Original Orchestration by Joe Hisaishi

Orchestration by Chad Cannon

—-encore—-

One Summer’s Day (for Bandoneon and Piano)

World Dreams

[参考作品]

さて、個人的な感想はひとまず置いておいて、会場で配られたコンサート・パンフレットからご紹介します。

ご来場の皆さん、2022年のWORLD DREAM ORCHESTRA(WDO)に来ていただきありがたく思っています。

本日演奏する交響組曲「Porco Rosso」とバンドネオンとオーケストラのための「My Lost City」について少し解説します。

「Porco Rosso」は宮﨑駿監督の映画「紅の豚」に書いた音楽をもとに交響組曲として再結成し、「My Lost City」は僕のソロアルバムとして発表した作品をバンドネオンと小オーケストラの楽曲として新たに構成し直しました。バンドネオン奏者の三浦一馬さんは僕の作品「The Black Fireworks」というとてつもなく難しい楽曲を演奏してもらいましたが、今回はもっとバンドネオンにふさわしい楽曲なので彼も安心して演奏できるのではないかと思っています、、、たぶん。

両作品とも1929年から始まった世界大恐慌の時代を舞台にしていて、方や当時のアメリカの象徴的作家であり破滅的な人生を送ったスコット・フィッツジェラルド、方や豚の風態を変えてしまったポルコと一見無関係に思える二人がそれぞれの主人公です。それは人が人でいられた時代から、そうで無くなった時代に馴染めなかった、あるいは否定した男たちの話です。

両作品ともバブルの時代の1992年に発表されました。個人的な思いとしてはバブルに浮かれている人たちへの警鐘の意味もありました。

これは誰にも言っていないことですが、イメージアルバムの「Porco Rosso」と「My Lost City」を同時に宮﨑さんにお送りしたら、「逆にしてほしいな」と言っていたそうです。つまり「My Lost City」を「Porco Rosso」の映画に使いたいということでした。冗談なのか本気なのか当時は意味がわからなかったのですが、今は少しわかります。宮﨑さんが「Porco Rosso」の音楽に求めていたのはもっと大人の、しかもパーソナルな音楽だったのかもしれません。その片鱗が「Madness」です。「My Lost City」の中の曲としてレコーディングしたのですが宮﨑さんがどうしても使いたい、ということで映画でも使用しています。だから今回は両作品で演奏します。

こんな秘密書いてもいいのかな?誰にも言わないでください、、、、

そして2022年の今、まるで「風の谷のナウシカ」の腐海に住むように我々はマスクを着用し、21世紀に起こるとは誰もが想像すらしなかったロシアによるウクライナ戦争が勃発しています。しかも信じられないくらいアナログで!

「僕たちはどこに行くのか?」という問いが「My Lost City」のテーマであり「Porco Rosso」のように豚になることで世間と距離を置くことが一つの答えかもしれません。しかし「飛べない豚はただの豚だ!」という明快な言葉が全ての答えであり、「しっかり生きる」ことが僕たちに一番必要なことだと僕は思います。

もう1つ大事なことがあります。それは大林宣彦監督へのオマージュです。2020年春に他界された大林監督とは公私ともにお付き合いさせていただきました。冒頭の「水の旅人」「FOR YOU」それに「My Lost City」の中では映画「ふたり」「はるかノスタルジー」からそれぞれ「Two of Us」「Tango X.T.C.」を演奏します。これらの作品はどれも大林監督の人を慈しむ思いが込められている素晴らしい映画であり、僕にとっても重要な音楽作品です。今日演奏できることはとても幸せです。

2022年7月

久石譲

(「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2022」コンサート・パンフレットより)

ここからはレビューになります。

今年のWDOもオール久石譲プログラム!スタジオジブリ作品交響組曲プロジェクト『紅の豚』、さらに時代をフラッシュバックするような珠玉の名曲たち。さて、今回は未知の新作が並ばなかったこともあって浮足立ったふわふわ感想もセーブできます。若い客層や新しいファンの集う場にもなっているWDOコンサートです。作品ごとにその経歴を振り返りながら少し落ちついて(ほんとに?!)ご紹介していきたいと思います。

水の旅人

映画『水の旅人 -侍KIDS-』(1993/大林宣彦)よりメインテーマ「Water Traveller」です。大きなメロディ、独特なハーモニーの流れ、咆哮する金管楽器、大きな水しぶきのようなシンバルやドラ。壮大な序曲のようにコンサートでも開幕を飾ることの多い曲です。ファンにとっては北極星のような曲のひとつだと思います。いろいろな音楽に触れて、いろいろな年月が流れて。でも、振り返ったらいつもそこに定点で輝いている曲。そうだったそうだったよね、久石譲の音楽の魅力ってこういうことだよね、って今の自分の居場所や方角から測ってくれるもの。

ファン投票にによって選ばれた楽曲を久石譲指揮・ロンドン交響楽団でレコーディングした『Melodyphony メロディフォニー ~Best of JOE HISAISHI〜』(2010)に収録されました。変わらぬ人気を現すように全世界リリースのベスト盤『Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi』(2020)に同音源が入っています。変わらぬなかに進化もあります。WDO2014以来のプログラムとなりましたが、本公演は1分弱ほどテンポが速くなっています。久石譲のテンポ処理やアクセントなどは、たしかに最新版となって輝きも磨かれています。

FOR YOU

映画『水の旅人 -侍KIDS-』(1993/大林宣彦)より主題歌です。「あなたになら…/中山美穂」として生まれたこの曲は英語版「I Believe In You」もあります。器楽版のタイトルは「FOR YOU」オーケストラ版のほかヴァイオリン&ピアノのデュオ版もあります。切なくて涙が溢れる久石メロディもあれば、この曲のように温かくて涙が溢れる久石メロディもあります。ピュアにハートウォーミングにまっすぐに。

宮﨑駿・北野武・大林宣彦監督作品より厳選された曲をロンドン・フィルと共演した『WORKS・I』(1997)に収録されました。全世界リリース第2弾となるベスト盤『Songs of Hope: The Essential Joe Hisaishi Vol. 2』(2021)に同音源が入っています。久石譲の曲はチェロとホルンがいいところでいい感じに鳴るんだよ(誰の声?!)。そのとろけるようなスウィートな音たちに包まれる一曲です。2007年以来の登場にやられちゃいましたね。そんななかにも、中盤以降大きく金管楽器の出番が増えています。トランペットやトロンボーンあたり、Water Travellerとセットでみると厚みのバランスもとれているような気しますね。

大林宣彦×久石譲

久石譲が語ったこと、大林監督が語ったこと、一緒に作り上げた作品たち。それから、WDO2022プログラムを象徴しているようなもうひとつ、1990年代のテーマ”HOPE”について。いろいろなエピソードがここまでの時間をつくっています。よかったら見てください。

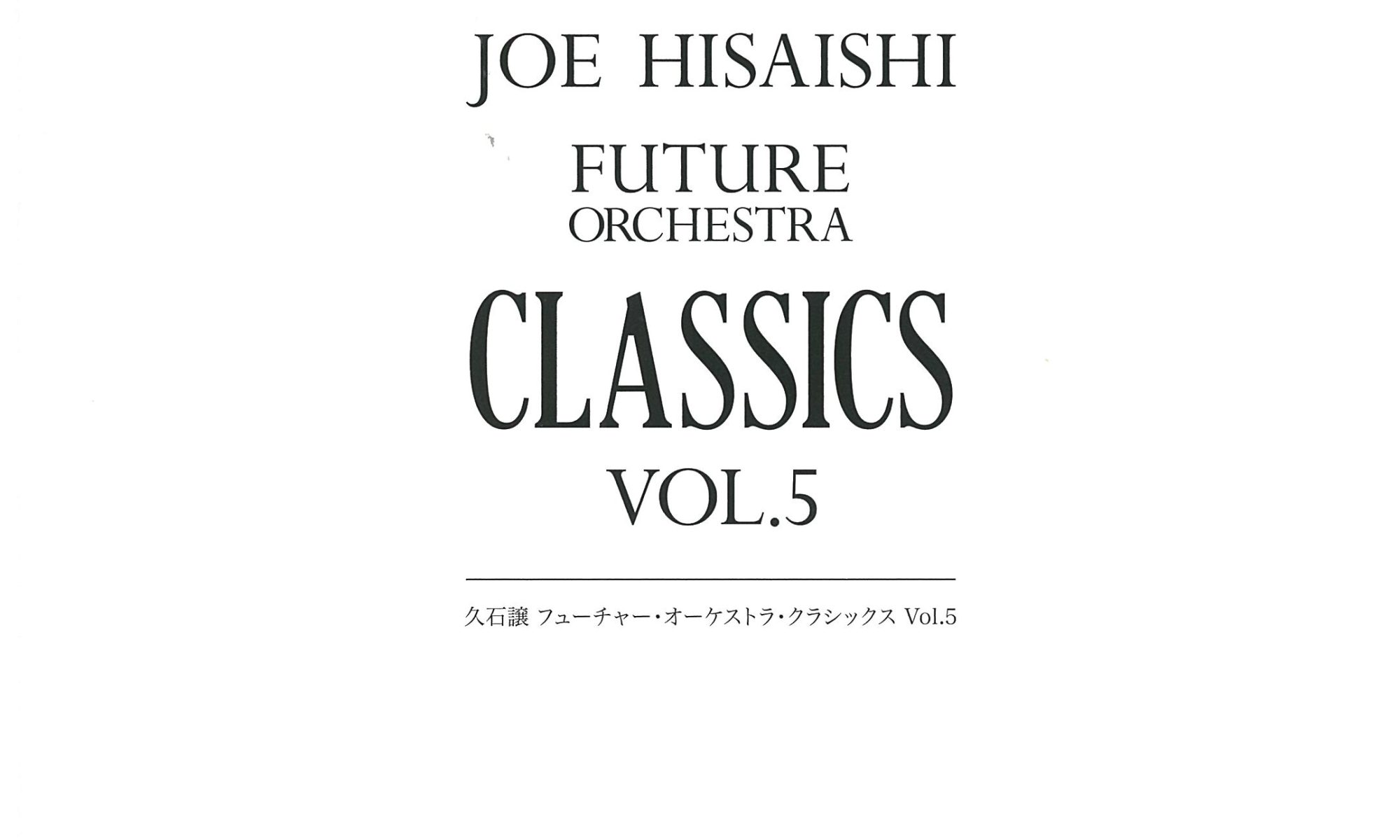

My Lost City for Bandoneon and Chamber Orchestra

1992年映画『紅の豚』と同年に発表された久石譲オリジナルアルバムです。長いキャリアのなかで、久石譲本人も代表作のひとつだと公言しているほどの完全結晶。それは、巷に定着しつつあった”久石メロディ”を大きく凌駕して”久石譲というジャンル”を大きく拡げてみせた時代の渾身作です。紅の豚×My Lost CityがWDO2022で並ぶ双璧!

本公演で披露されたのはバンドネオンと小オーケストラのための約23分の作品です。アルバム『My Lost City』(全11曲)の8曲からなる組曲のような構成になっています。

Prologue

映画のオープニングのようです。なにかを予感させるプロローグ。洗練のストリングスが秀逸すぎます。霧のたちこめるニューヨーク、マンハッタン。

漂流者~Drifting in the City

My Lost Cityのテーマともいえる旋律がバンドネオンによって奏でられた瞬間、ぎゅっと胸を締めつけられたファンはきっと多いと思います。もうコンサートで聴けることはないかもしれないとまで思いつめてしまっていたあのメロディがホールを観客を僕を震わせている。再会とか久しぶりなんて軽く簡単に言えないたくさんのものを含んだ想いが一気に溢れ出そうになります。

三浦一馬さんの演奏すばらしかったです。どの曲もメロディの歌わせ方が絶妙なんです。バンドネオン特有の音の立ち消え方ってあります。弦楽器はすーっと音が持続するしピアノはポンと音が減衰する。そのちょうど中間のいい塩梅みたいに、音の立ち上がり方も鋭かったりそっと入ったり、音の消え方もパッと勢いまま切ったりそっと消えいったり。だから、ああこんなにバンドネオンって合うんだってこの曲も魅せられてしまった。

原曲からは、前半と後半とテーマが1コーラスずつカットされています。中間部の「Solitude~in her‥」パートもカットされています。原曲にはないオーケストレーションの継承についてはまたあとに。

Jealousy

ジャズタンゴと昭和ロマンをブレンドさせたような不思議な魅力をもった曲です。それはそのまま、1920年代のアメリカと日本をクロスオーバーさせて音楽的にあぶり出してみせた、と思うとかなりかっこいい一曲です。翻弄される魅惑さとそこに漂う危うさ、溺れてしまうともう元には帰れない。

原曲からは、サクソフォンがクラリネットになっていたり、ピアノよりもビブラフォンに振れていたりと、フィーチャーされる楽器が変わったことで雰囲気も印象も新しい魅力です。とりわけ、バンドネオンとクラリネットの組み合わせはこの作品全体のポイントのひとつ。この曲でいうと、お互いにセッションするように掛け合ったりしています。音が重なるときの魅力も以降の曲で魅せてくれます。

Two of Us

映画『ふたり』(1991/大林宣彦)より。主題歌で監督とデュエットしている歌曲版はタイトル「草の想い」です。久石譲アルバムでもオーケストラ版やアンサンブル版などあります。バンドネオンと久石譲ピアノでたっぷりと歌い、つづいてコンサートマスターのヴァイオリンも加わる三重奏を基調としています。弦楽オーケストラがやさしくそっと寄り添っています。コンサートでは、バンドネオンとヴァイオリンのソロをエスコートするところまでが久石譲ピアノでした。

原曲からは、チェロがバンドネオンへ、中間部のピアノソロはカットされています。それから『Shoot The Violist ~ヴィオリストを撃て~』(2001)に収録されたバージョンは、チェロ・ヴァイオリン・ピアノのトリオです。『Songs of Hope』に同音源が入っています。ソロ楽器とアンサンブルするピアノパートの雰囲気はこのときに生まれ変わっています。【HOPE】Piano&Strings版と本公演のピアノはそれを継承した近いものです。

Madness

My Lost City×紅の豚、両作品で演奏された曲です。ピアノがバンドネオンになっています。それだけのようにも見えますが、オーケストレーションは別モノです。こちらでは、バンドネオンと相性のよいオーボエやクラリネットで旋律を分け合い、金管楽器は厚くなるからなるべく抑えて、打楽器からはシロフォンやグロッケンで彩りを加えています。バンドネオンが負けてしまわないように。使われている楽曲パートも少し短くなっています。

原曲からは、と言いたいところですけれど、近年演奏されるMadnessはもうこのオリジナルからは大きく離れています。ベースとなっているのは「交響組曲 紅の豚」にも登場する、みんなそれが自然になっている大迫力Madnessです。そこからこの組曲用に厚みが直されています。狂気の進化論はまたあとに。

冬の夢

この曲をコンサートで聴ける日がくるなんて。

原曲からは、チェロ・ピアノ・ストリングスとさながらPiano&Strings版だったものが、チェロはバンドネオンへ、そして木管楽器・金管楽器も入って色彩豊かになっています。内声や対旋律の美しい『Symphonic Best Selection』のオーケストレーションをふまえたものが聴ける日がくるなんて。

だけど、だけどどうしても言いたい。この曲はシューベルトなんですチェロなんです。その雰囲気をもった曲だと思っています。だからチェロとストリングスをメインとした曲想のほうがよかった。組曲のすべてでメインにバンドネオンを据えること、休める曲があってもいいこと。Two of Usのチェロがバンドネオンに置き換わるのとは異にすると思うんだけどな、僕の偏愛です。

Tango X.T.C.

映画『はるか、ノスタルジィ』(1992/大林宣彦)よりメインテーマです。久石譲のタンゴはいたく官能的です。ジャジーに展開していく後半のバンドネオンのアドリブも快感です。そしてこのパートでクラリネットと同じ旋律をユニゾンで奏でています。まるでひとつの楽器のように音色が溶け合っていて、こんな味わいの音になるんだと舌鼓を打ってしまいます。

原曲からは、もともとバンドネオンをフィーチャーした曲、楽曲構成もフルサイズで披露されました。フルオーケストラ版は、ホーンセクションのダンシングな合いの手も華やかで、そちらは『Songs of Hope』にも入っています。ダイナミックです。さておき、本家本元バンドネオンでこの曲が聴けるコンサートは、かなりかなり久しぶりですし、この先もなかなか(x2)ないと思いますよ。

My Lost City

表題曲です。曲が大きく展開していく「漂流者~Drifting in the City」とは異なり、メインメロディを丁寧に紡いでいって、終結部は「Prologue」と対をなすエピローグのような曲想になっています。

原曲からは、ピアノで1コーラス、ヴァイオリンで1コーラスと2回テーマを奏したあとに終結部に入ります。コンサートではピアノで1コーラスにバンドネオンが絡みながら終結部へ(東京・配信)、ヴァイオリンで1コーラスにバンドネオンが絡みながら終結部へ(広島以降)と変わっています。個人的には、My Lost Cityのテーマはピアノで紡いでこそ、「漂流者~Drifting in the City」でバンドネオンが奏していたぶん「My Lost City」最後はピアノでこそ締めてほしかった、そう思っています。

この曲、”出だしの音型を決めるのに10日以上悩んだ”っていうエピソードがあるんです。出だしだけでです。だから、久石さんがピアノで弾く姿、久石譲ピアノでおもむろに紡ぎだされていく音こそ、この曲そのものだ、と僕は強く思っているのです。東京公演/ライブ配信のあの瞬間は、当時メロディが生まれる瞬間そのすべての時間がつまっていた、と僕は強く思っているのです。

もうひとつ。これまでアルバム『My Lost City』の代表曲は「漂流者~Drifting in the City」と思っていました。それは変わりないのですが、なぜ同じメロディの表題曲「My Lost City」があっさりしてるのかなとも思っていました。たまたまコンサート前に一曲ずつ文章にしていたときにハッとしました。

「Prologue」という一曲があるなら「Epilogue」という一曲があっていい。でもなぜか「My Lost City」という曲のなかにエピローグ的曲想が含まれている。表題曲なのに。シングルカットしてもアルバムのエンディングが入ってきちゃう感じ。…いや違う!! ひとつの時代の終焉、1920年代の終わり、バブル崩壊。そしてマイ・ロスト・シティ、いち時代に生活した場所やひとつの故郷を失うこと。「My Lost City」という一曲には、そんな終わりが象徴的に含まれていたんだ、だからエピローグ的曲想が内包されているんだ。という結論へ1992-2022、30年の時を経て今思う。遅かったですか、そうじゃないですか、まだわかっていませんか。

作品至上主義

アルバム『My Lost City』からどうしてこの曲が選ばれたのか、選ばれなかった曲との違いは。コンサート直前に《号外》で楽曲レビューしたなかにもヒントあるかもしれません。よかったら見てください。

「My Lost City for Bandoneon and Chamber Orchestra」は、「Two of Us」と「Jealousy」を除いて全て曲順とおりに構成されています。いかにコンセプトもストーリーも揺るぎないものがある、ということがわかってきます。コンサート・パフォーマンスだけなら、こっちのほうが盛り上がりやすいとか、観客が拍手のタイミングに迷わないとか、いろいろあるのかもしれません。でも、難しくてもそこにあるのは作品至上主義です。ライヴが求めるかたちではなく作品が求めるかたち。

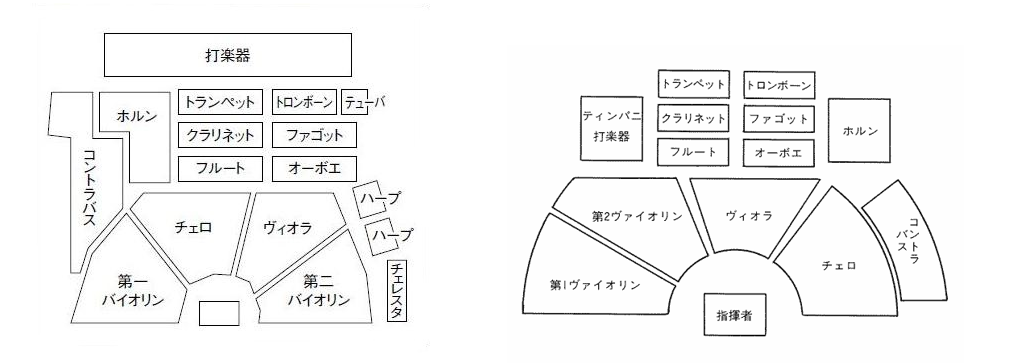

小オーケストラ

コンサートを聴けばわかるんですけれど、バンドネオンをフィーチャーした時点で小オーケストラ(室内オーケストラ)だったんですね。弦8型です。通常オーケストラの編成の大きさだと12-14型になります。『Symphonic Best Sellection』のようなフルオーケストラにできなかった理由はここにあります。ラージオーケストラだと大きな音の時にバンドネオンが押され気味になってしまいます。「Madness」も厚みを回避することで対峙しています。

それでも「漂流者~Drifting in the City」の展開部のホルンの対旋律は『Symphonic Best Sellection』からもってきていますし、「冬の夢」の美しいホルンの対旋律なんかも同じです。『My Lost City』から『Symphonic Best Sellection』で拡大したものが、バンドネオンと小オーケストラのためにブラッシュアップされたものそれが本公演で聴けたものです。だから三つそれぞれに作品の味わいかたがあります。もしいつかの機会に音源化されるなら、ぜひとも現在入手しにくい2つのアルバムもあわせて復刻してほしい。そうしないと…ファンたちは…根無し草のように落ち着き場所を知らない漂流者のまま…。

ー休憩ー

……

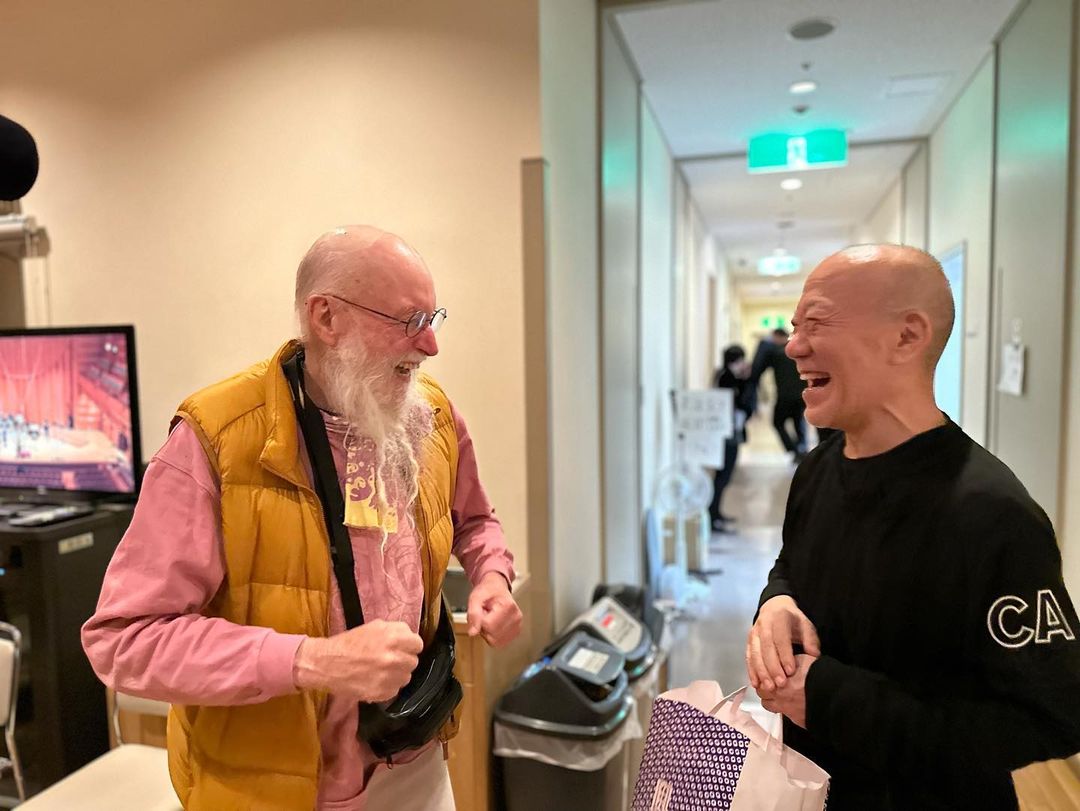

休憩時間を使って。

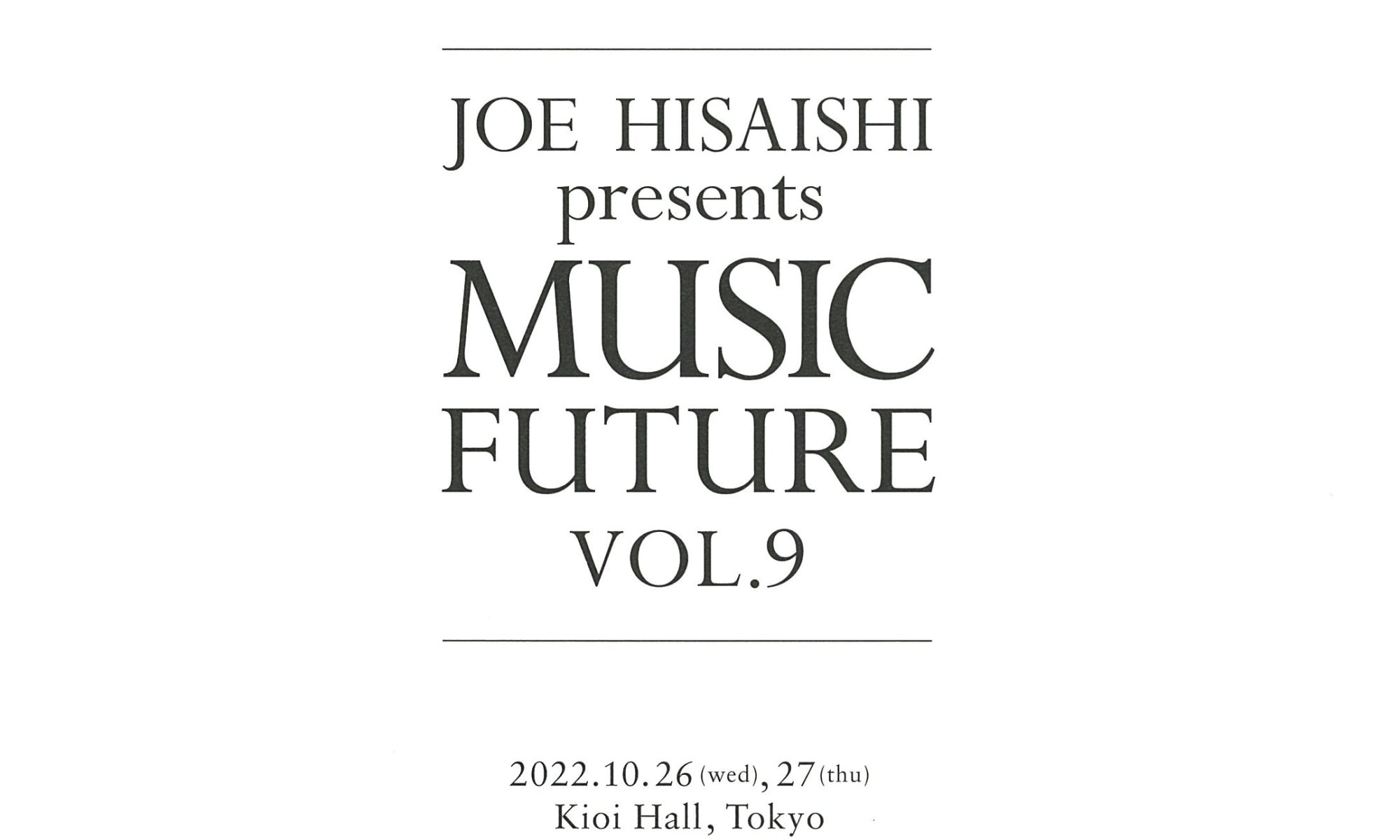

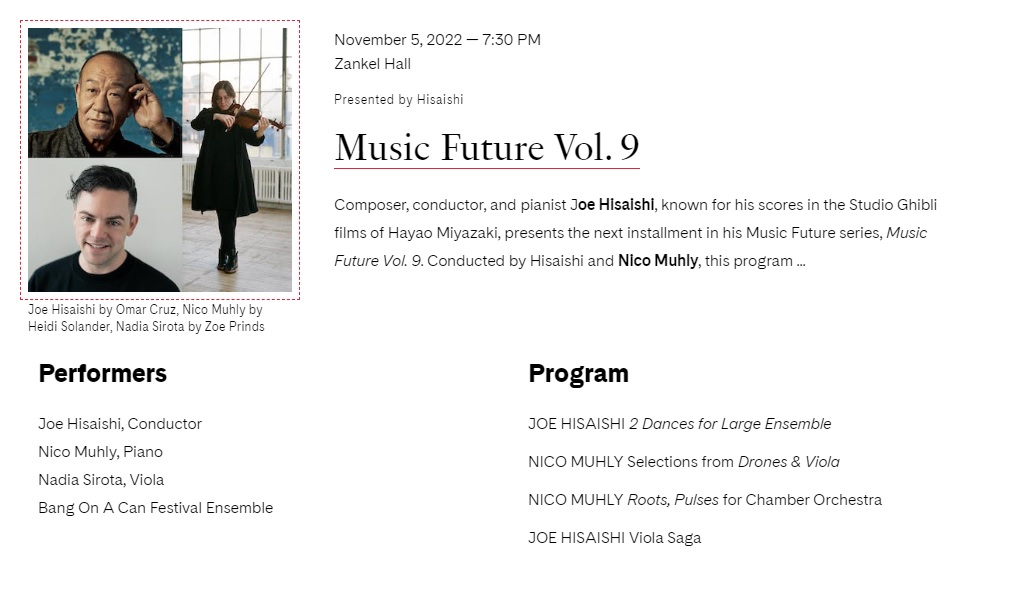

久石譲×三浦一馬は、2017年開催「久石譲 presents MUSIC FUTURE Vol.4」で共演しています。そのときに書き下ろされた新作が「室内交響曲 第2番《The Black Fireworks》」です。直前になって想定していなかったタンゴをモチーフにした終楽章も追加されるなど燃焼度の高い作品です。『久石譲 presents MUSIC FUTURE III』(2018)にライヴ音源収録されています。

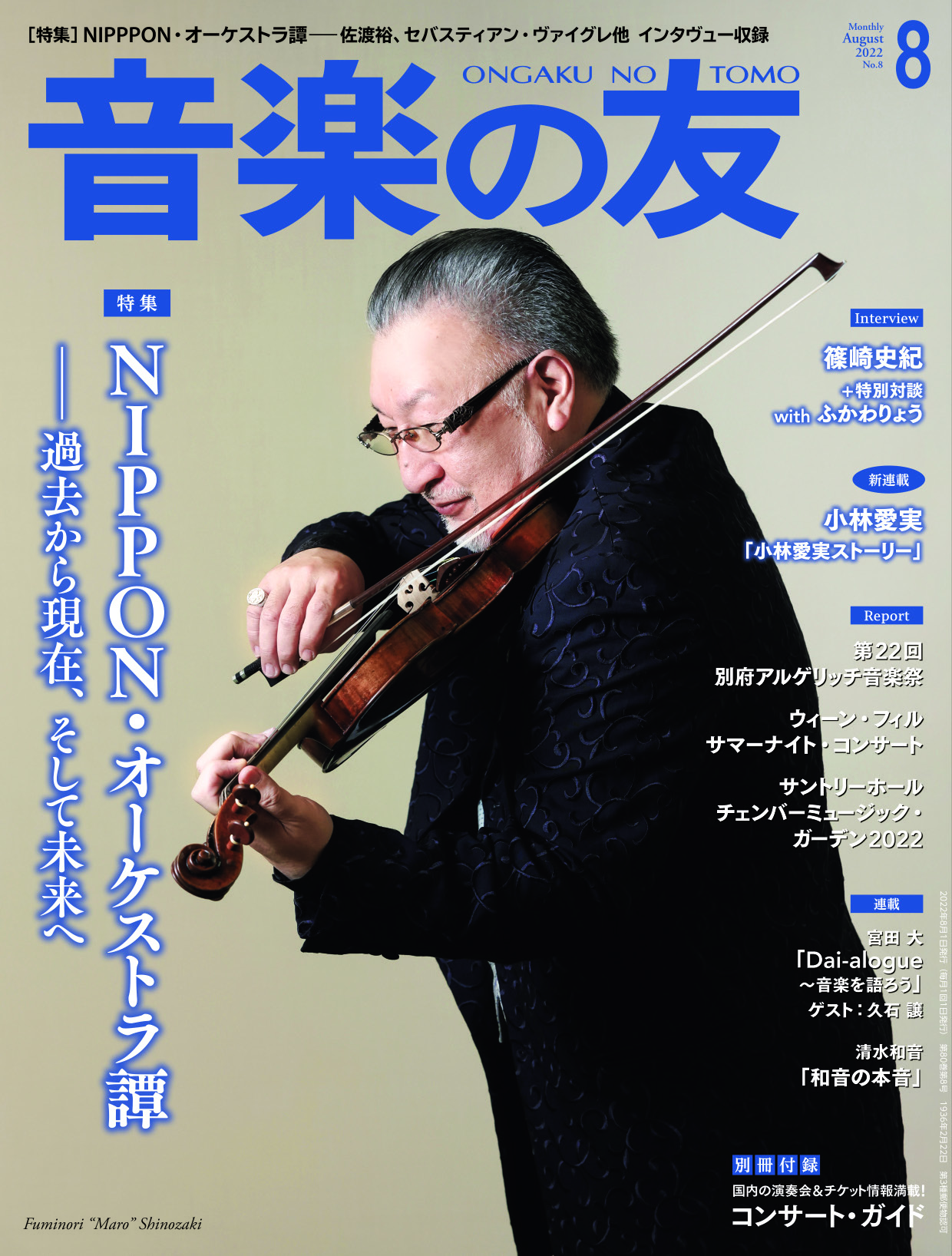

そのタイミングで雑誌対談も実現し久石譲はこんなことをむすびに語っていました。

”今回は始まりです。だからやりたいんですよ。オケとやる。小さいオケでもいい。オケで演奏することになったら、そこでやんなきゃいけないのが、コンチェルトを作る。そうすると今の音は当然フィーチャーする楽器対オケになりますよね。ですから、そういう方法を取るなり、なんかでまた是非書きたいなと。”

「My Lost City for Bandoneon and Chamber Orchestra」は、ひとつのアイデアとして実ったバンドネオン・コンチェルトともいえますね。

休憩ベルが鳴る。

……

MKWAJU

ムクワジュアンサンブル版(1981)をオーケストラ版に再構成したもの(2009)が『Minima_Rhythm』(2009)に収録されました。全世界リリース第2弾となるベスト盤『Songs of Hope: The Essential Joe Hisaishi Vol. 2』(2021)に同音源が入っています。タイトルは「MKWAJU 1981-2009」です。

本公演は、サクソフォンがバスクラリネットやホルンとほかの楽器に置き換わっています。一般のオーケストラ編成にサクソフォンはありません。広くどのオーケストラでも演奏できるように改訂されているんだと思います。また、盛り上がるクライマックスのコンゴやティンパニも強調されているように聴こえ、より大地的な印象をうけました。それじゃなくても日本では2010年ぶりの披露です。久石譲指揮の対向配置にかかるとこの曲も魅力が倍増していることがよく実感できました。楽器編成のこともあり(もしかしたら細かい修正もかかっているかもしれない)年数表記もなくなった「MKWAJU」はたしかに進化を遂げた曲になっています。

DA・MA・SHI・絵

近年コンサートでよく演奏される曲です。その魅力もよく語られている曲です。

交響組曲「紅の豚」

Symphonic Suite Porco Rosso

けっこう鼻を大きく膨らませてずっと待ち望んでいたファンは多い。けっこう鼻を大きく膨らませて当日を楽しみにしていたファンは多い。

構成楽曲はサウンドトラックからいうと「4. 帰らざる日々」「1 .時代の風 -人が人でいられた時-」「7. Flying boatmen」「10. Fio Seventeen」「6. セリビア行進曲(マーチ)」「8. Doom -雲の罠-」「15.アドリアの海へ」「12. Friend」後半「14. 狂気 -飛翔-」「4. 帰らざる日々」の順からなる約21分の作品です。少しピックアップします。

帰らざる日々

サウンドトラックでは「帰らざる日々」「セピア色の写真」「Porco e Bella」「失われた魂~LOST SPIRIT~」前半「Porco e Bella~Ending~」後半、イメージアルバムでは「真紅の翼」「マルコとジーナのテーマ」で聴ける『紅の豚』メインテーマです。武道館コンサート/世界ツアー版では「帰らざる日々/Bygone Days」となっているピアノソロからジャジーなアンサンブルに展開していく曲です。WDO2015で抜粋披露された「il Porco Rosso」はその前半部分ピアノ(+弦楽ver.)です。『The End of the World』(『Dream Songs』)に収録されています。交響組曲オープニングはそのピアノからイントロのみ奏されます。

時代の風 ~ Doom

「時代の風」チェロの弓で強く弦を叩く奏法がとても効果的でした。「Fio Seventeen」オーボエの奏でるメロディにハープやシロフォンをうまく重ねて、原曲マンドリンの雰囲気やトレモロ感を演出していました。つづく原曲ギターのアルペジオなんかも、ピアノや第2ヴァイオリン・ヴィオラのピッツィカートでうまく表現されていました。「セリビア行進曲」ピッコロやフルートの軽やかな装飾フレーズが加えられていてすぐに耳がいきます。

アドリアの海へ/Friend

映画ストーリーや使われたシーンに合わせて2曲をつないでいるというよりも、もともと同じテーマからなる曲、Friendのテーマとして再構成したものだと思います。

狂気 -飛翔-

Madnessです。久石譲アルバム『My Lost City』から監督の熱望で使用された一曲です。その嗅覚の鋭さとセンスに脱帽!もし久石譲があのシーンに新曲を書き下ろしていたらここまでの狂気はあったのか?!純度の高い化学反応で爆発しています。久石譲の作家性がジブリ作品に色濃く反映された転換点ともいえます。

『My Lost City』のピアノ&弦楽オーケストラにシンセサイザーも馴染ませていたものが原曲です。『WORKS・I』(1997)木管楽器は高鳴り金管楽器は炸裂し打楽器は跳ねるフルオーケストラへ。そこからスネアも加わり疾走感アップしたものが「久石譲 in 武道館」コンサート(2008)です。これを聴き親しんだ人も多いと思います。コンサートでも2011年まで一時代の定番曲でした。継承したものがWDO2015で披露され『The End of the World』(『Dream Songs』)に収録されています。今世界ツアー版で駆け巡っているのもこちらです。組曲の一部となったMadnessは短縮版になっています。

帰らざる日々(終曲)

もしも曲名をわけるならオープニングのほうは「Bygone Days」、こちら終曲は「il Porco Rosso」となるのでしょうかどうでしょうか。組曲オープニングでイントロのみ奏したピアノソロが再び導入からメロディへと流れていきます。WDO2019ではアンコールでピアノソロを抜粋披露していますし世界ツアー版でもおなじみのピアノパートです。ちょっと混乱しそうですが、ここで披露されたのはWDO2015版、『The End of the World』(『Dream Songs』)に収録されているピアノ+弦楽ver.を継承したものです。ここまでは曲序盤のお話。交響組曲版は、フリューゲルホルン・ソロやトランペット3奏者によるアドリブリレーをスタンディング演奏で聴かせてくれます。エレガントいっぱいに華やかさを極めたあとは久石譲ピアノによるエンディングになります。東京・広島公演を経て、名古屋公演からは序盤にフィンガースナップが追加されていたり、アウトロに美しく繊細なストリングスが添えられています。

『紅の豚』は根強いファンをもつ作品です。みんな大好き『となりのトトロ』などとは一種異なる、この作品を好きと言っている人は好きが強い、そんなイメージあります。それには到底及びませんがそれでもどうしてこの曲が入っていないの!?どうして順番が違うの!?と消化不良なところがありました。「遠き時代を求めて」「Porco e Bella~Ending~」「ピッコロの女たち」、メロディの際立つかつ映画シーンも印象的な曲が入っていない。もちろん、ここも好きな人によって候補曲が入れ替わってくると思います。

映画を見返しました。選曲や曲順の意図をつかみたくて。「セリビア行進曲」は2回流れていました。物語前半の軍隊パレードと物語終盤の決闘のはじまり。店主のセリフに「戦争で稼ぐ奴は悪党さ。賞金で稼げねぇ奴は能無しだ」というのが前半にあります。一方で戦争、一方で決闘。どちらもお祭り騒ぎにしていることへの嘲笑やシニカルさを含んでいるのかもしれません。その能天気さをさらに強調するような、組曲に書き加えられたピッコロやフルートの装飾フレーズ。そんなことを思い消化促進を図っているところです。

ツアー終了後にファン5人集まって座談会しました。もし叶うなら「Porco e Bella~Ending~」「遠き時代を求めて」この2曲を組曲に加えてほしいという強い要望になりました。たった5人の意見がどのくらい『紅の豚』ファンの賛同を得られるかは自信ありません。でも共感得られると直感は信じています。

ーアンコールー

One Summer’s Day (for Bandoneon and Piano)

アンコールにバンドネオンの再登場は大歓迎です。また違った夏の景色が見られた気分でした。チリチリした夏というか残暑感あるというか。ああ、こういうのも素敵だなと素直に思ってすっと沁みわたっていきます。タンゴのイメージの強いバンドネオンも、この曲にかかるとなんとも日本的な情感が生まれるものです。とても不思議でした。夏の終わり、虫の鳴き声、線香花火。移りゆく時間のグラデーションとピアノとバンドネオンの揺らぐ音色のグラデーション。とても素敵でした。

この曲は、世界ツアー版「One Summer’s Day」がベースになっています。麻衣ヴォーカル&久石譲ピアノによるもの。1番はピアノをメインにしてメロディを掛け合っています。歌詞のないヴォカリーズパートがバンドネオンです。2番はヴォーカルをメインに「いのちの名前」が日本語詞で歌われます。ここではバンドネオンがたっぷりと歌っています。

世界ツアー版では麻衣さんが参加しない公演のとき、1曲目の「One Summer’s Day」はおなじみ久石譲ピアノソロ版、開催地ヴォーカリストが2曲目の「Reprise ふたたび」のみを歌うこともあります。そういうこともあるのかないのか、歌曲版「いのちの名前」をつなげていますが曲名は「One Summer’s Day」で統一されているんだろうと思います。

それはそうと、こんなことができてしまってどうしますか!?これから先も多彩なソリストを迎えたコンサートがつづくと思います。チェロとのデュオ?!クラリネットもいける?!いろいろな可能性が輝きだしてしまいました。「Departures」はチェロと一途に、こちら「One Summer’s Day」はカラフルに、珠玉のデュオピースとなっていくかもしれませんね。すごいときめく。

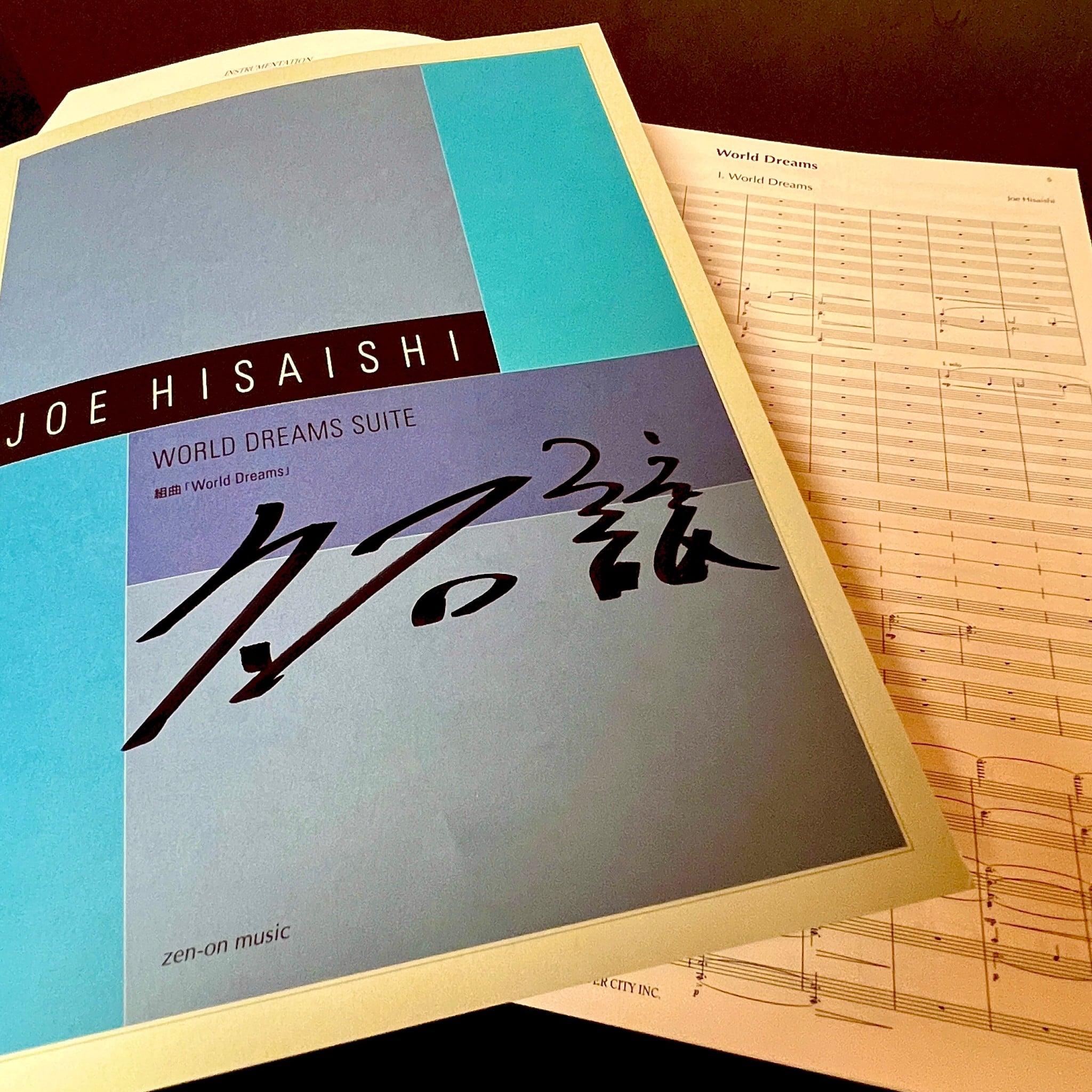

World Dreams

WDOのテーマです。久石譲いわく「国歌のような格調あるメロディ」は、近年空を越えて海外オーケストラとも共演の歩みをはじめた一曲です。またコンサートに行けた、またコンサートで会えた、WDOコンサートには欠かせない一曲です。

原典『World Dreams』(『Songs of Hope』)、合唱版『The End of the World』、対向配置『Spirited Away Suite』、組曲版『Symphonic Suite “Kikiʼs Delivery Service”』、WDO2021版『Symphonic Suite “Princess Mononoke” 2021』と各アルバムに収録されています。

コンサートを聴いてとても引っかかって上の4つの音源を聴いていました。ラスト1分間弱の箇所を何回も何回も何回も聴きくらべていました(コワイ)。1コーラスをひとかたまりとするとその後半部分のところベルが入ってくる箇所です。トランペット、トロンボーン、ホルンなんかがメロディをハモりながら奏でているところです。会場や配信のどちらを聴いたときにも、今までよりも重いな、と直感で感じました。だから音源をグルグル聴きまわしていました。譜面変わった?いっしょ?このパートの重厚感は強調されているように感じています。

この曲は大きな改訂を経ることなく、いくつもの演奏が音源化されてきました。コロナ禍での開催となったWDO2021版が収録された『Symphonic Suite “Princess Mononoke” 2021』と、本公演WDO2022(ライブ配信音源)に共通している重みと聴こえました。大きな夢、明るい希望を描きながらも、今に照らし返したパフォーマンスになっている。踏ん張ったもの、重く強い願いのようなものが込められていると感じました。同じスコアを使いながら、今の世界を反映したアプローチで届けようとしている久石譲指揮。そう思うと年ごとに収録していることの意味が浮き立ってくるように思えてきます。僕の錯覚かどうかぜひいろいろ聴いてみてください。常に時代を映した鏡といえる曲です。時間の架け橋となってこれからも一緒に歩んでいく曲です。

今年のWDOコンサートも全公演SOLD OUT!全公演スタンディングオベーション!とてもとても熱い夏でした。新しいファンの生まれる場所にもなっていると感じています。会場の客層をみても感想の溢れるSNSをみても。「初めてのコンサート」はもちろん「曲名が知りたい」そんなキーワードもますます増えている。One Summer’s Dayのピアノイントロでどよめきが起こる。海外公演では象徴的だった光景がここ日本でも。はじめましてのファンが増えているたしかな証。

WDO2022コンサートの感動の余韻を日常生活へ持ちこもう。プログラムからもたくさん収録されているふたつのワールドベスト盤は入門編として太鼓判のおすすめです。久石譲ファンサイト 響きはじめの部屋では、どのオリジナルアルバムに収録されていたのか、久石譲ファンの一口コメントで曲の魅力や思い出まで、たっぷりとご紹介しています。お気に入りの曲からどんどん巡って広がっていきますように。

「Water Traveller」「il porco rosso」「Madness」「One Summer’s Day」収録

「FOR YOU」「TWO OF US」「Tango X.T.C.」「MKWAJU 1981-2009」「DA・MA・SHI・絵」「il porco rosso」「World Dreams」収録

『紅の豚 サウンドトラック』もお忘れなく。

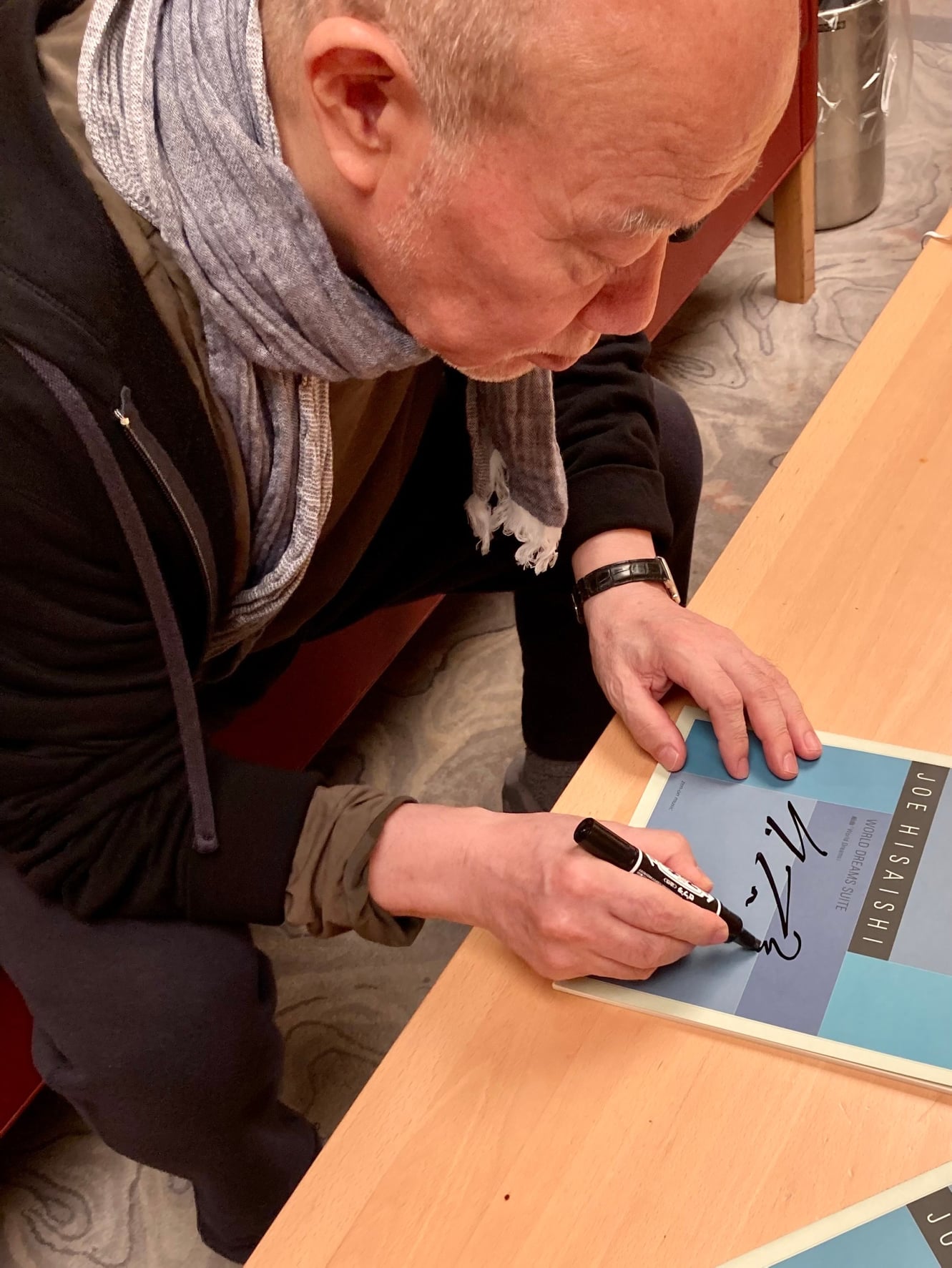

コンサート・パンフレットはWDO2021に引き続き販売はなく観客に配布されるものになっていました。各会場特設販売コーナーでは、ベストアルバムCDや最新スコアなどが並んでいました。新譜『Symphonic Suite “Princess Mononoke” 2021』(7月20日発売)もタイミングよくSNSで感想と一緒に写真をよく見かけました。販売コーナーは長い行列でしたもん。すごい。

WDOオリジナルTシャツのデザイナー丹羽マリアさん。SNSで見つけることができたので紹介させていただきます。

Theme

「集合した個体の”バランス”から産まれる

豊かなハーモニーに”無限の可能性”と世界の夢を乗せて」

from 丹羽マリア公式インスタグラム

https://www.instagram.com/artemaria061/

テーマにつづいて解説もあります。ぜひオリジナルテキストご覧ください。丹羽さんといえば、ピンときた人は鋭い、とても素敵なデザインです。久石譲ベートーヴェン交響曲全集の写真ほか丹羽大さん撮影です。とてもアーティスティックなご家族なんですね。

~お願い~

最終日の大阪公演の際、Tシャツ販売はありませんでした。ツアー中の状況をキャッチしていたファンはたくさんいます。確実にゲットしたいと早くから会場へ向かった人はいます。行ってみたらなかった。売切れてたことよりも事前にアナウンスがなかったことがとても残念です。そんな思いをした人が数十人、数百人といるかもしれない、これは小さいくすぶりではないと思います。せっかくのコンサートなのに心証が悪くなる。久石譲さんサイドも新日本フィルさんサイドも。そんなことは誰も望んでいないのに。どちらからでもいいので主催運営側として「本日の販売はありません」たったひとつのSNS発信してくれるだけでショックはだいぶん軽減できたかもしれません。せっかくのコンサート、小さいことではありますが、その小さいことの積み重ねでファンは楽しみをエネルギーにしています。関係者のみなさま、どうぞ今後の参考にしていただけたら幸いです。

みんなの”WDO2022”コンサート・レポート、ぜひお楽しみください。

&

JOE HISAISHI & WORLD DREAM ORCHESTRA 2022 東京公演 (コンサートレポート)

from Sho’s PROJECT OMOHASE BLOG 改 seconda

僕はショーさんのコンサート・レポートで育ってきたファンのひとり。そのくらいいつ読んでも楽しく心地よい安心感すらあります。会場の雰囲気からコンサートを追体験できるようなわかりやすいレポートのファンです。これからも書いていこう!と宣言してくれているので、これからも楽しみにしています。いろいろな人の感想が聞けるのって、自分が何人分もの楽しみ方をできたみたいでほんとうれしい。感動をどんどん吸収して感動がますます膨らんで。

2022.08.18 追記

(up to here, updated on 2022.08.18)

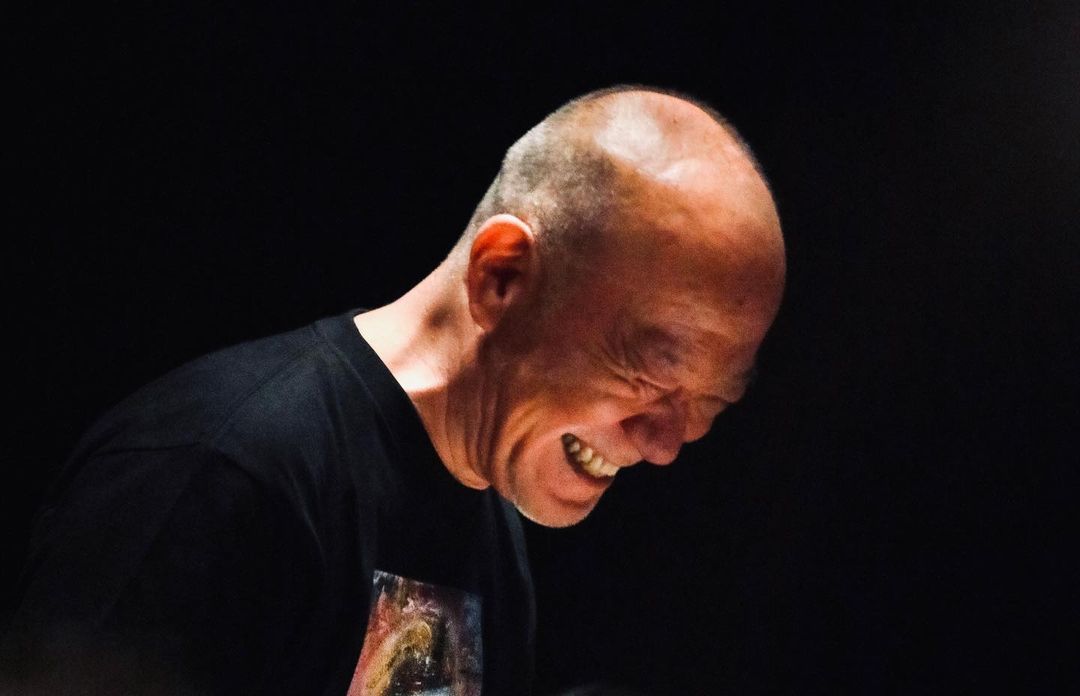

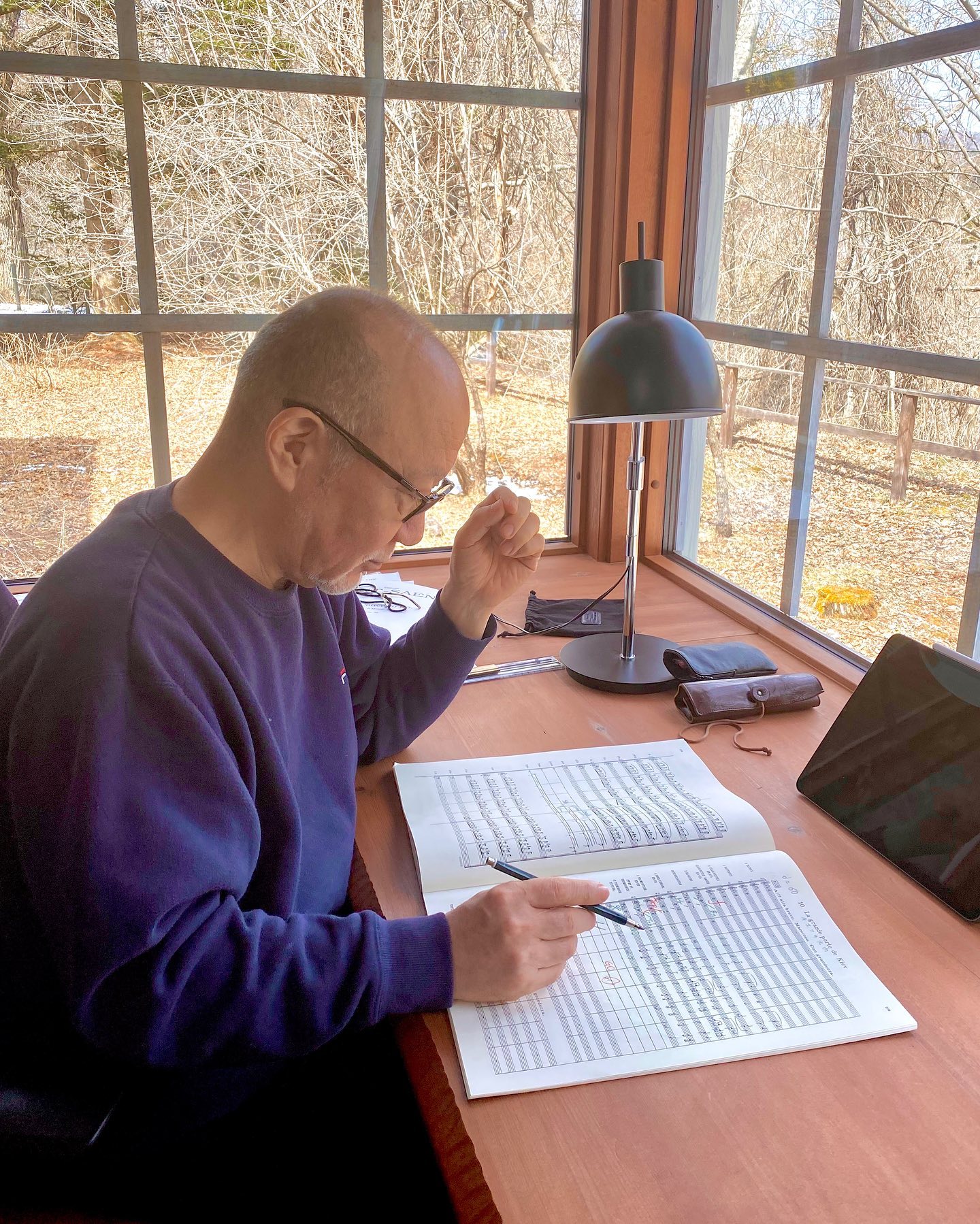

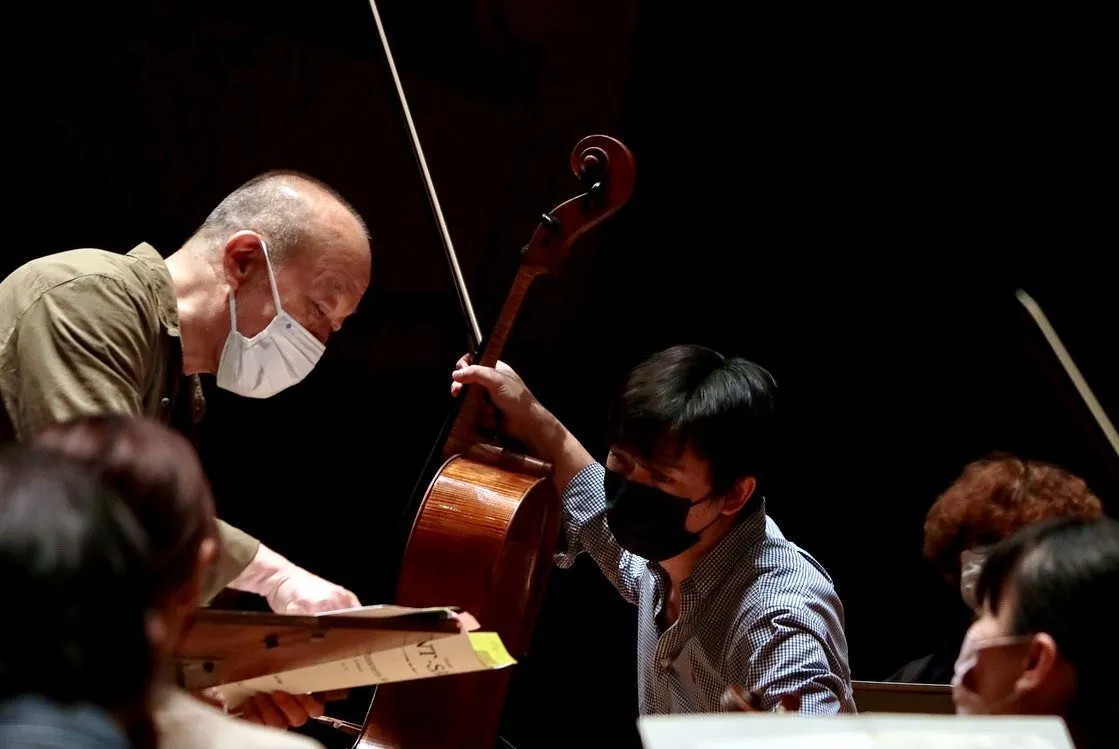

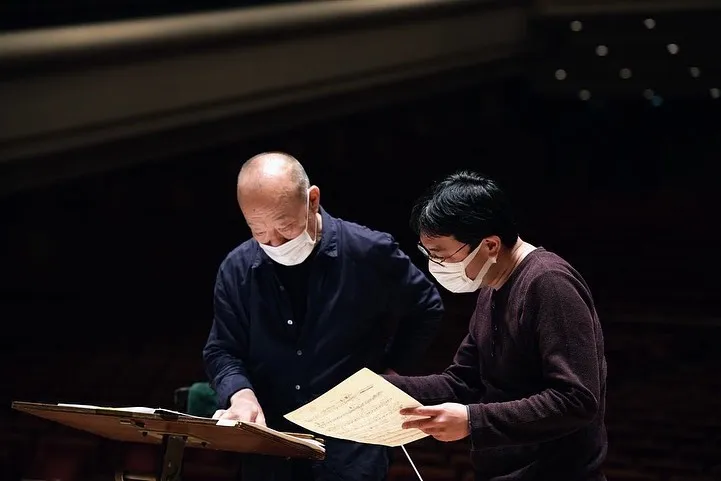

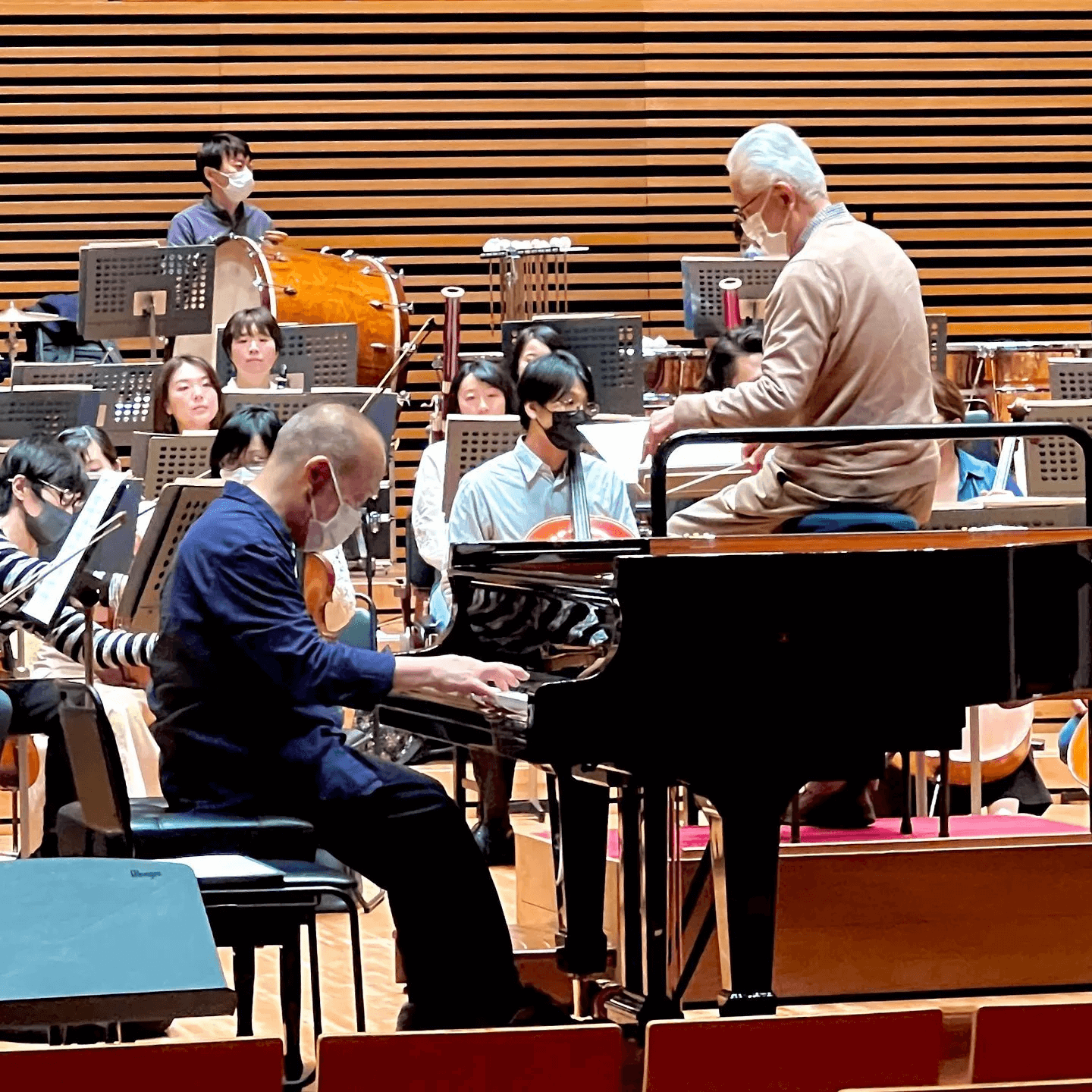

リハーサル風景/バックステージ

ほか

リハーサル風景動画もあります

from 久石譲本人公式インスタグラム

https://www.instagram.com/joehisaishi_composer/

ほか

from 新日本フィルハーモニー交響楽団公式ツイッター

https://twitter.com/newjapanphil

ほか

from 三浦一馬公式ツイッター

https://twitter.com/KazumaMiura_

ほか

from 三浦一馬公式インスタグラム

https://www.instagram.com/kazumamiuraofficial/

風物詩になっている。久石譲WDOコンサートにいけば体験できるスタンディングオベーションも再び!!次はこの光景のなかにいるかもしれない、次はこの光景をつくっているひとりかもしれない!

公演風景

from 新日本フィルハーモニー交響楽団公式ツイッター

https://twitter.com/newjapanphil

最後まで読んでいただきありがとうございます。