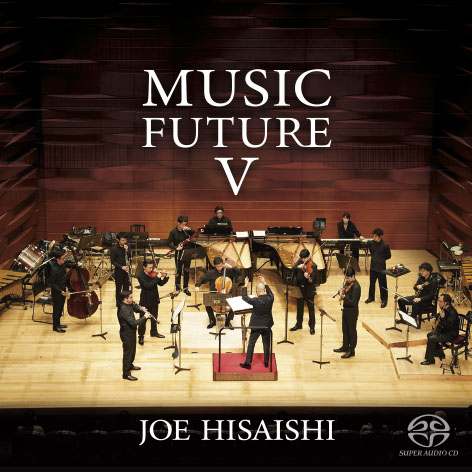

2021年7月7日 CD発売 UMCK-1682

待望の久石譲「ミニマリズム」シリーズ第4弾!!

「コントラバス協奏曲」「ホルン協奏曲」の2作品を豪華に収録。

「ミニマル×コンチェルト」新たな魅力に出会える1枚。

(CD帯より)

待望の久石譲「ミニマリズム」シリーズ第4弾!!

今作は「ミニマル×コンチェルト」がコンセプト。久石譲が書き下ろした協奏曲の中でも、際立つ存在の2作品を豪華に収録。世界でも稀有な存在である「コントラバス協奏曲」、そして「3本のホルンのための協奏曲」は、独奏楽器としての今までにない表現の可能性と限界に挑んだ意欲作。当代随一のソリストを迎え、今注目の久石譲指揮、フューチャー・オーケストラ・クラシックス(FOC)の演奏で、コンチェルト×ミニマル・ミュージックの新たな魅力に出会える一枚。

日本テレビの音楽番組『読響シンフォニックライブ』の委嘱作品として2015年に発表されたコントラバス協奏曲。世界初演時のソリストとして観客を魅了した石川滋さんが、2017年に、久石譲と再びタッグを組み、FOC(旧NCO)の演奏によりレコーディングされた。低音域のコントラバス(故にコンチェルトとしては稀有な存在である)とオーケストラの緻密に計算された絡み合いは必聴です。

NHK交響楽団の首席ホルン奏者でもある福川伸陽さんからの依頼をきっかけに、構想から丸一年をかけて作り上げられ、3本のホルンによる協奏曲として、2020年2月に発表された作品。収録音源は、久石自身の指揮、FOCの世界初演によるライヴ演奏。福川伸陽、そして豊田実加、藤田麻理絵による見事なコンビネーションで奏でられるホルン協奏曲。

(メーカーインフォメーションより)

楽曲解説

Contrabass Concerto

「Contrabass Concerto」は日本テレビの「読響シンフォニックライブ」という番組でカール・オルフの「カルミナ・ブラーナ」と一緒に演奏する楽曲として委嘱された。ソロ・コントラバスは石川滋氏を想定して作曲し、両曲とも僕が指揮した。

作曲に当たってコントラバスの音を実体験するために楽器を購入し、毎日作曲の前に15~30分練習した。そのことによって響きを身体で覚えることができた。

2015年の春先から作曲を開始し、夏にコントラバスのパートとピアノスケッチを作り、秋にオーケストラのパートが完成した。全3楽章からできており約30分の作品になった。

初演は2015年10月29日 東京芸術劇場 コンサートホールにて、ソロ・コントラバス 石川滋氏(読響ソロ・コントラバス)と読売日本交響楽団によって演奏された。その後2017年7月16、17日にわたって長野市芸術館 メインホールにて同石川氏とフューチャー・オーケストラ・クラシックス(FOC)によって再演され同時にレコーディングもされた。

第1楽章

F#-B-E-Aの4つの音が基本モチーフとして全体を支配している。この4度音程はソロ・コントラバスのオープンチューニング(通常はE-A-D-G)なのだが、展開していくと演奏する上では大変難しい音程でもある(ヴァイオリンの5度音程のように)。もともと軽快なテンポで始まる自由な形式の楽曲だったが、後に序奏と中間部に遅めにテンポのパートを作り、全体を立体的にした。

第2楽章

冒頭のコントラバスのピッツィカートはもちろんジャズからの影響であり、それがもっともこの楽器の良さを発揮すると考えたからである。その上にクラリネット、ホルンが奏でる、モチーフが全体の要になっている。その後コントラバスが同じモチーフを演奏しながら盛り上がり、静かな中間部になる。ちょっと複雑だが大きくは3部形式からなり、後半はベースランニングのアップビートで始まる。個人的にはもっとも無駄なく構成できた楽章で気に入っている。

第3楽章

この楽章では7度音程のモチーフで全体を構成している。スケルツォ的な明るさと終楽章としての重みが出るように気をつけた。一番ミニマル的な方法論に近い楽章になった。

The Border Concerto for 3 Horns and Orchestra

「The Border」はホルン奏者の福川伸陽氏から依頼されて作曲した。全3楽章、約24分の作品になった。

初演は2020年2月13日 東京オペラシティ コンサートホールで、ソロ・ホルン 福川伸陽、豊田実加、藤田麻理絵の諸氏とフューチャー・オーケストラ・クラシックス(FOC)によって演奏され、同時にレコーディングもされた。

I. Crossing Linesは、16分音符の3、5、7、11、13音毎にアクセントがあるリズムをベースに構成した。つまり支配しているのはすべてリズムであり、その構造が見えやすいように音の構造はシンプルなScale(音階)にした。

II. The Scalingは、G#-A-B-C#-D-E-F#の7音からなる音階を基本モチーフとして、ホルンの持つ表現力、可能性を引き出しつつ論理的な構造を維持するよう努めた。

III. The Circlesは、ロンド形式に近い構造を持っている。Tuttiの部分とホルンとの掛け合いが変化しながら楽曲はクライマックスを迎える。以前に書いた「エレクトリック・ヴァイオリンと室内オーケストラのための室内交響曲」の第3楽章をベースに再構成した。ホルンとオーケストラによってまるで別の作品になったことは望外の喜びである。

久石譲

(CDライナーノーツより)

久石譲の”ミッション・インポッシブル” ──『ミニマリズム4』について

コントラバスのための協奏曲と、ホルンのための協奏曲を、ミニマル・ミュージックの作曲家・久石譲が作曲する──。驚いた。あまりにも大胆不敵でチャレンジングな試み、ほとんど”ミッション・インポッシブル”と呼んでもよい試みだ。

なぜ”ミッション・インポッシブル”なのか?

まず、楽器という側面から見てみよう。そもそも、コントラバスのための協奏曲の数は少ないし、あったとしても、チェロ協奏曲の変種のように書かれている場合がほとんどだ。つまり、「この楽器でなければならない」という必然性を掘り下げる余地が、まだまだ多く残されている。ホルンのための協奏曲の場合は、まだコントラバスよりも作品が多く書かれているが、演奏頻度の高いレパートリーはモーツァルトやR・シュトラウスのような古典に偏り、20世紀以降の作品がなかなか演奏に恵まれていないのが実情である。

つまり、どちらの楽器も”協奏曲のスター”とは言い難いのだ。

そうした事情に加え、さらにミッションを困難にしているのが、それぞれの楽器の特性と、久石が得意とするミニマル的な音楽語法との相性である。

コントラバスは、和音の基音を鳴らしたり、あるいは低く呟くドローンのような持続音を演奏するのに適しているが、コントラバスが鳴らす低音は、音響学上、他の楽器の高・中音域に比べて到達が遅いというハンディがある。同様にホルンも、広大な空間を感じさせるロングトーンや印象深いメロディを演奏するのには適しているが、直接音を響かせる他の楽器と異なり、ホルンは壁の反射などを使った間接音を響かせる楽器なので、どうしても他の楽器との間にタイムラグが生じてくる。つまり、ピアノやヴァイオリンやマリンバがキレのあるミニマルのパッセージを弾くようには、コントラバスやホルンは弾けないのである。

だが、そうしたハンディに怯んでいては、作曲家としての久石の名が廃る。むしろ、誰も手を出したことのない領域にチャレンジするからこそ、久石の本領がいかんなく発揮されると言うべきだ。

では、久石は如何にして不可能なミッションを可能にしていったのだろうか?

《コントラバス協奏曲》(2015年作曲・初演)の場合、久石は現代のコントラバスの4度調弦を踏まえる形で4度音程の主要モチーフを導き出し、そのモチーフを展開していくという、いわば楽器そのものに寄り添ったアプローチで音楽を始めている。5度調弦を用いる他の弦楽器とコントラバスが異なる以上、まずは謙虚にコントラバスという楽器を見つめ、そこから音楽を始めていく──まさに最小限のアプローチと言い換えてもいい──というのが、《コントラバス協奏曲》での久石の方法論だ。

これに対して《The Border Concerto for 3 Horns and Orchestra》(2020年作曲・初演)の場合は、曲名が示しているように、久石は独奏ホルン奏者を3人用意することで、ミニマル特有の素早いパッセージの演奏にもホルンを対応させ、3オクターヴ以上に跨るホルンの音域を存分に引き出しながら、オーケストラ作品にしばしば聴かれるホルン三重奏の美しい響き(たとえばベートーヴェンの《英雄》など)を独奏パートに付与することに成功している。「ホルン奏者を3人も用意するのか」と驚かれるリスナーもいらっしゃるかもしれないが、2管編成のオーケストラのために書かれた《The Border》の場合は、ホルン・セクションの奏者2人がそのまま独奏パートに加わるので、編成上、決して無理のない解決法となっている。

しかしながら、この2曲の協奏曲が真にユニークなのは、久石がこれらの独奏楽器をクラシックの文脈だけで扱うのではなく、それぞれの楽器に特有の伝統や楽器の起源といった、いわば”楽器の文化的な側面”まで作品の中に取り込んでいる点だ。

独奏楽器としてのコントラバスを考えた時、多くの人がイメージするのは、実はクラシックよりもジャズだろう(その場合は「ダブルベース」と英語読みにするのが適切である)。ダブルベースの名手たちが得意とする深々としたピッツィカート、つまりジャズ・ベースは、どんな楽器にも真似できないユニークで魅力的な音楽表現である。あたかもクライム・ストーリーを読むような”夜の音楽”として書かれた第2楽章のジャズ的な表現は、そうしたジャズ・ベースの伝統に由来している。

一方の《The Border》では、第2楽章冒頭のマーラー風の序奏、あるいは第3楽章最後に登場するアルペンホルンのようなカデンツァに、”角笛”から派生したホルンという楽器の出自がしっかりと刻印されている。山々や国々、ひいては文化圏や時空も超えて響きわたる”角笛”──それこれが曲名の《The Border》の意味するところなのかもしれない。

このように、久石はいくつもの困難なミッションをクリアし、コントラバスやホルンでなければならないという必然性を深く掘り下げながら、楽器そのものの魅力も充分に引き出し、しかも、どちらの協奏曲の終楽章もエネルギッシュなミニマル・ミュージックで締め括ることで、久石でなければ書けない音楽の必然性、つまり”ミニマリズム”を明確に打ち出している。久石の”ミッション・インポッシブル”が鮮やかに達成される瞬間の爽快感を、これ以上拙い文章で説明するような野暮な試みは敢えて慎み、あとは本盤に収録された演奏そのものに委ねたい。

例によって、リスナーもしくはその仲間が久石の”ミニマリズム”の魅力に捕らえられ、あるいは一生その魅力から抜け出られなくなっても、当方は一切関知しないので、そのつもりで。

2020年12月6日、久石譲の誕生日に

前島秀国 Hidekuni Maejima

サウンド&ヴィジュアル・ライター

(CDライナーノーツより)

プロフィール

フューチャー・オーケストラ・クラシックス

Future Orchestra Classics(FOC)

2019年に久石譲の呼び掛けのもと新たな名称で再スタートを切ったオーケストラ。2016年から長野市芸術館を本拠地として活動していた元ナガノ・チェンバー・オーケストラ(NCO)を母体とし、国内外で活躍する若手トップクラスの演奏家たちが集結。作曲家・久石譲ならではの視点で分析したリズムを重視した演奏は、推進力と活力に溢れ、革新的なアプローチでクラシック音楽を現代に蘇らせる。久石作品を含む「現代の音楽」を織り交ぜたプログラムが好評を博している。2016年から3年をかけ、ベートーヴェンの交響曲全曲演奏に取り組み、2019年7月発売の『ベートーヴェン:交響曲全集』が第57回レコード・アカデミー賞特別部門特別賞を受賞した。現在はブラームスの交響曲ツィクルスを行いながら、日本から世界へ発信するオーケストラとしての展開を目指している。

(CDライナーノーツ より)

*CDライナーノーツ 全テキスト日本文・英文を収載

TV番組内インタビュー

久石:

音がこもりがちになる低域の楽器をオケと共演させながらきちんとした作品に仕上げるのはハードルが高かったです。僕は明るい曲を書きたかったので、ソロ・コントラバス奏者の石川滋さんには今までやったことないようなことにもチャレンジしていただく必要もありました。

石川:

久石さんに曲を書いていただくということは夢のような出来事でした。ましてやソロ楽器としてはマイナーであるコントラバスで協奏曲を書いてくださったのは自分にとってとても貴重な経験になりました。

石川:

最初に譜面を見たときはその曲の素晴らしさに感動して、「ぜひ弾きたい!」と思ったのですが、冷静に譜面を見てみると「これは弾けるのだろうか?」と思うほど難曲でした。音の数や跳躍の多さ、それに音域がとても広く短時間の間に弾かなければならないなど…大変でしたね。

石川:

今久石さんがなさりたい音楽というものがすごくわかる中で、今まで培ってきた映画音楽などのポップな音楽性も随所に見られて、とても素晴らしい曲です。

(公式サイト:読響シンフォニックライブ | 放送内容より 編集)

(Info. 2015/12/26 [TV] 「読響シンフォニックライブ」カルミナ・ブラーナ(12月) コントラストバス協奏曲(1月) より抜粋)

「コントラバスを独奏楽器としてイメージしてみた時、真っ先に思い浮かぶのがロン・カーターのようなジャズ・ベーシストなんですよ。そうすると、これも当然”アメリカ”になってくる。よくよく考えてみると、今年の作曲活動のポイントは、じつは”自分の内なるアメリカ”を確認し直すことだったのかと。それが必然的な流れならば構わないし、結果的に良い作品が生まれればいい。チェロ協奏曲の延長として作曲しても面白くないですから。これはすごく面白い曲に仕上がると思いますよ。期待してください」

(Blog. 雑誌「CDジャーナル 2015年11月号」久石譲 インタビュー内容 より抜粋)

「協奏曲も、やはりオーケストラに向けた作品ということが、作品を作る上で半分を占める重要な要素になりますね。オーケストラ作品を書く場合は、オーケストラの機能を最大限発揮出来るように書きますが、協奏曲の場合は、ソリストとオーケストラはある意味で五分五分の立場です。単純にオケが伴奏に回るような作品は書きたくないし、ソリストはオーケストラと対峙して、その全部を引き受ける形にもなるので、その楽器の特性をすべて発揮してもらいたい。それを踏まえて書くのが魅力的だし、とても大事なことだと思っています」

「やはり実際にその楽器触れてみないと分からないことがたくさんあるし、コントラバスは大きな楽器なので、どういう振動が身体に伝わるかなども知りたかったのです。それから、この音とこの音の組み合わせだと、弓がこう引っかかってしまうなとか、そういう細かなことも実際にやってみないと分からないことが多いのです。そのために、石川さんを通して楽器を購入した訳です」

「それから3本にすると、経済的な効果もあるのです。というのは、ホルン奏者がひとりであるオーケストラに協奏曲を演奏しに行った時に、そこのオーケストラのホルン奏者たちと共演できるスタイルにすれば、演奏機会が少なくなるということはないだろうと。例えば、福川さんひとりで海外のオケに行った時に、そこのホルン奏者と共演も出来る。」

「我々、作曲家の立場から言えば、作品が演奏されてなんぼだと思うのですよ、作品を書いた以上は。演奏してもらう上で、ものすごくハードルが高かったら演奏機会も少なくなりますよね。そういうことも踏まえた上で、福川さんのような優れた演奏家が世界のどこでも演奏できる作品ということを考えた時に、このやり方は間違っていないなと思いましたね」

「いわゆる国境、リミット・ラインというような意味ですが、ホルンの音がパルスのように連なって行くのが、地平線だったり水平線だったり、そういうイメージがあって、そのラインを上がったり下がったりして行く、それをちゃんと計算されたものとして作って行く時に、キーとなる言葉としてBorderという言葉がずっと頭の中にありました。」

(Info. 2021/07/15 久石譲がコントラバス石川滋、ホルン福川伸陽と語る挑戦に満ちた協奏曲集『ミニマリズム4』(Web Mikikiより) より抜粋)

「どちらの楽器も、アンサンブルで他の人と演奏したときに能力を発揮する楽器なんですよ。例えば弦楽合奏にコントラバスがなければ、響かなくて音量が半分ぐらいに減りますし、ホルンのないオーケストラって想像できますか? でも今回はソロなので楽器をむき出しにして、この楽器の何が魅力なんだということを真剣に考え直したわけです。コントラバスは、ソロ楽器としてならやはりジャズのウォーキングベースが魅力的ですよね。それはなぜかといえば弦が長くて響くから。……ということはハーモニクスもきっちり使えば良い武器になるはず。でも、それらを十分に活用した楽曲はまだないんですよ。だから、どうやったらその部分が発揮できるのかを考えながら書きました」

「こちらもずっと意識してました(笑)。そのあとミュージック・フューチャー Vol.6(2019年10月25日)の前日か当日に、協奏曲のアイディアが急に浮かんだんですよ。パルスを刻んでいるところに、下から駆け上がってるラインと、逆に上から下へのラインが絶えずクロスしていく。ただそれだけしかない曲を書きたいと。それで2019年2月から構想を練り、およそ1年がかりで作曲しました。主要モティーフを頭に提示したら、それ以外の要素を使わないでロジカルに作ることを徹底した作品になったことで、ミニマル・ミュージックの原点に戻ってきたように聴こえるかもしれないですけど、そうでもないんです。この作品は個人的にとても大事なものになりましたが、それはいわゆる感性や感情、あるいは作曲家の個性に頼らないスタイルができたからです。第2楽章はフレーズのスケールが大きな福川さんだからこそできる音楽になっています」

(Blog. 「音楽の友 2021年8月号」久石譲&石川滋&福川伸陽 鼎談内容 より抜粋)

コントラバス協奏曲

もう一度『コントラバス協奏曲』をじっくり聴いていきました。するとそこには管楽器や打楽器・パーカッションの融合からくる独特な響きがありました。

コントラバスを主役に据えるということは、実はものすごく挑戦的なことなのかもしれません。音域も狭いし低音、なかなか前面には出にくい、つまり埋もれてしまいやすい。同じ弦楽であるヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、これらの弦楽合奏を一緒に濃厚に奏でようものなら、コントラバスはいつもの低音域に追いやられ負けちゃいます。でもソリストとして独奏となった場合は、縦横無尽に動き回ったり、ピッツィカートなどで最大限の存在感をしめしたい。

この作品で久石譲が巧みにオーケストレーションしているのは、弦楽合奏にかえて管楽器・打楽器・パーカッション各々の楽器特性を活かし、色彩豊かに配置していることです。全体としては音の塊を厚くしすぎることなく、余白のある音楽、輪郭のくっきりしたそぎ落とした音像になっています。さらに薄くならない、単調にならない、間延びしないよう、絶妙にオーケストレーションされているのが管楽器・打楽器・パーカッション。そこにコントラバスを主役として迎えているように感じます。

この作品では、管楽器+パーカッション、打楽器+パーカッションという旋律を数多く聴くことができます。パーカッションがリズムを刻んだり、拍子を打つ役割だけではなく、管楽器や打楽器と同じフレーズで重ねられているということです。音程のある管楽器群や打楽器群と、基本的には音程のないパーカッションを重ねることで、なんとも魅力的な広がりあるカラフルな構成展開を実現しています。パーカッションの種類も豊富だし、同じ楽器の奏法バリエーションも引き出し多く、聴くたびに新しい発見があります。弦楽合奏で厚みをもたせたり、コントラバス以外の弦楽器たちが前面に出てしまうと負けてしまうコントラバス、その解決策として導き出したものだと思います。

従来の壮大なシンフォニックではない、この手法はまさにアンサンブル的です。「ミュージック・フューチャー」コンサートでアンサンブルを進化させ、さらに新しいオーケストレーションを施すようになったからこそできた作品、それが『コントラバス協奏曲』なのかもしれません。とても気に入っている作品です。

よし!今回は木管楽器(フルート、ピッコロ、オーボエ、クラリネット、ファゴット、コントラファゴットほか)に意識を集中させて聴いてみよう、次は金管楽器(ホルン、トランペット、テナートロンボーン、バストロンボーン)に、次は打楽器(マリンバ、ビブラフォン、グロッケンシュピール、シロフォンほか)に、次はいつもよりも奥に名脇役に徹しているピアノ、チェレスタ、ハープは? パーカッション(ドラムセット、カウベル、ウッドブロック、大太鼓、クラベス、トライアングルほか)だけを追いかけても、おもちゃ箱のようにいろいろなところから楽器が旋律が飛びこんでくる! そんな発見のできる作品です。

どこを切り取ってもいいなと思う作品です。なにが飛びすかワクワク楽しいおもちゃ箱のようです。そのくらい好きな作品です。

(Blog. 次のステージを展開する久石譲 -2013年からの傾向と対策- 2 より修正)

久石譲:The Border ~Concerto for 3 Horns and Orchestra~ *世界初演

ホルンのために書かれた協奏曲です。3人のホルン奏者がフィーチャーされ、ステージ前面中央で主役を演じます。その音色から悠々とした旋律を奏でるイメージのあるホルンですが、この作品では、とても細かい音符をあくまでもリズムを主体とした音型を刻む手法になっていました。ずっと吹きっぱなしで、ミュートを出し入れ駆使しながら、さらにそれなしでも、おそらくは口と管に入れた手だけを調節して。ホルンという楽器にはこんなにもバリエーション豊かな音色があるんだと、感嘆しました。第2楽章では、ホルンのマウスピースだけで音とも声ともつかない音色を奏でたり。第3楽章は「エレクトリック・ヴァイオリンと室内オーケストラのための室内交響曲 第3楽章」をベースにしているとあるとおり、エレクトリック・ヴァイオリンの独奏パートがホルンに置き換えられ、1管編成の室内楽だったものが、オーケストラへと拡大されています。

生演奏で体感し、ホルンを味わい、オーケストラの重みも伝わり。この作品は、レコーディングされて、ホルンをはじめ個々のパートがそれぞれ浮き立って配置されたものをしっかりと聴けたときに、またいろいろな発見がおもしろみが感じられる。そう思っています。ホルン3奏者の役割分担や絡み合うグルーヴ、ホルンとオーケストラとのコントラスト。エレクトリック・ヴァイオリンが担っていたディストーションや重奏やループ機能までを、ホルン(単音楽器)×3へ分散させた術などなど。そんな日を願っています。

(Blog. 「久石譲 フューチャー・オーケストラ・クラシックス Vol.2」 コンサート・レポート より)

本盤収録作品は公式スコアもあります。

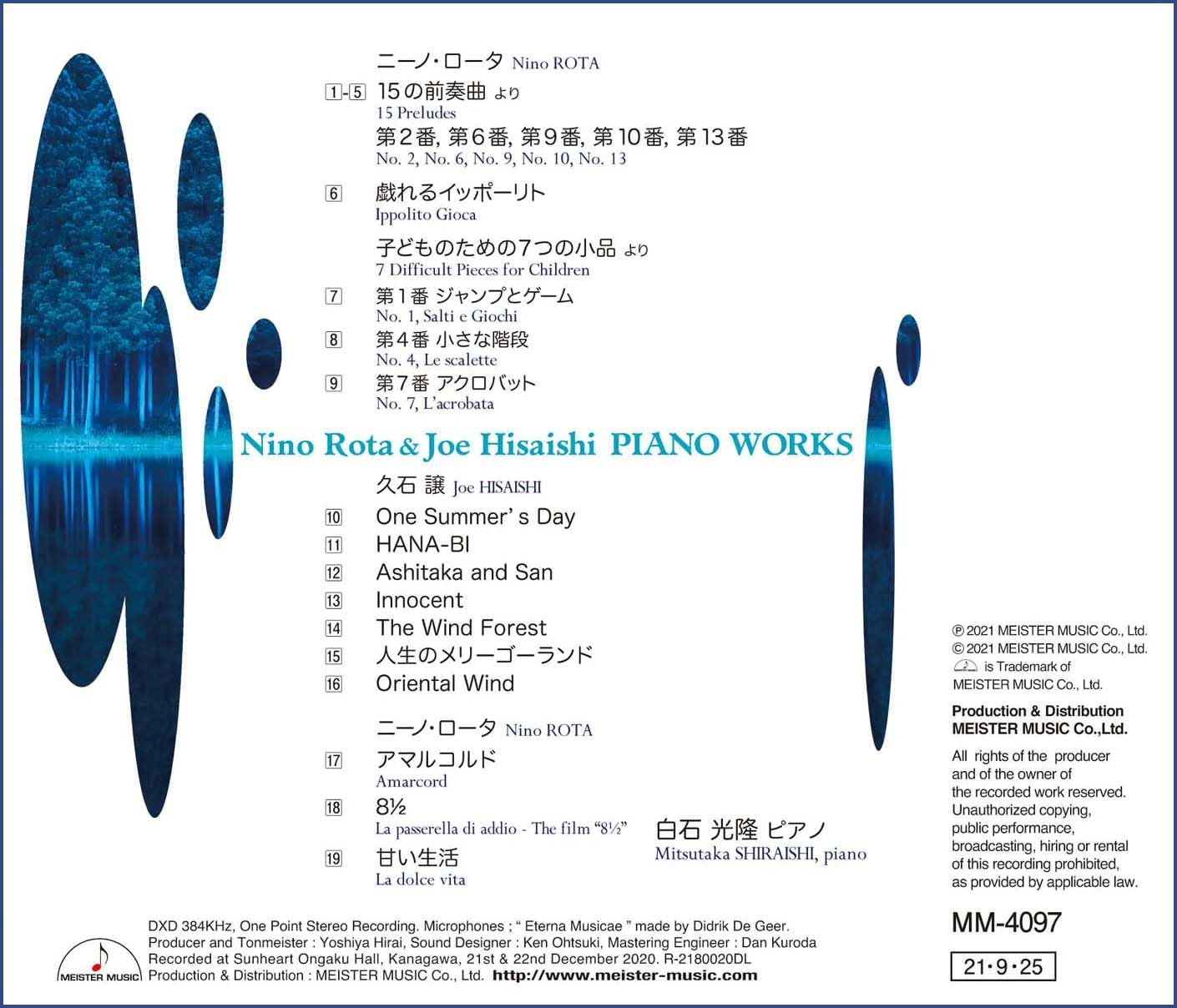

Minima_Rhythm IV

Joe Hisaishi

Contrabass Concert (2015)

1. Movement 1

2. Movement 2

3. Movement 3

The Border Concerto for 3 Horns and Orchestra (2020)

4. I. Crossing Lines

5. II. The Scaling

6. III. The Circles

All Music Composed, Arranged and Produced by Joe Hisaishi

Track 1-3

Contrabass Concerto

Shigeru Ishikawa (solo contrabass)

Joe Hisaishi (conductor)

Future Orchestra Classics (orchestra)

Kaoru Kondo (concertmaster)

Recorded at Nagano City Arts Center Main Hall (16-17 July, 2017)

Track 4-6

The Border Concerto for 3 Horns and Orchestra

Nobuaki Fukukawa, Mika Toyoda, Marie Fujita (solo horns)

Joe Hisaishi (conductor)

Future Orchestra Classics (orchestra)

Kaoru Kondo (concertmaster)

Live Recording at Tokyo Opera City Concert Hall, Tokyo (13 February, 2020)

Recording & Mixing Engineer: Tomoyoshi Ezaki (Octavia Records Inc.)

Assistant Engineers: Takeshi Muramatsu (Octavia Records Inc.), Yasuhiro Maeda

Mixed at EXTON Studio Yokohama

Mastering Engineer: Shigeki Fujino (UNIVERSAL MUSIC)

and more…