Posted on 2025/12/30

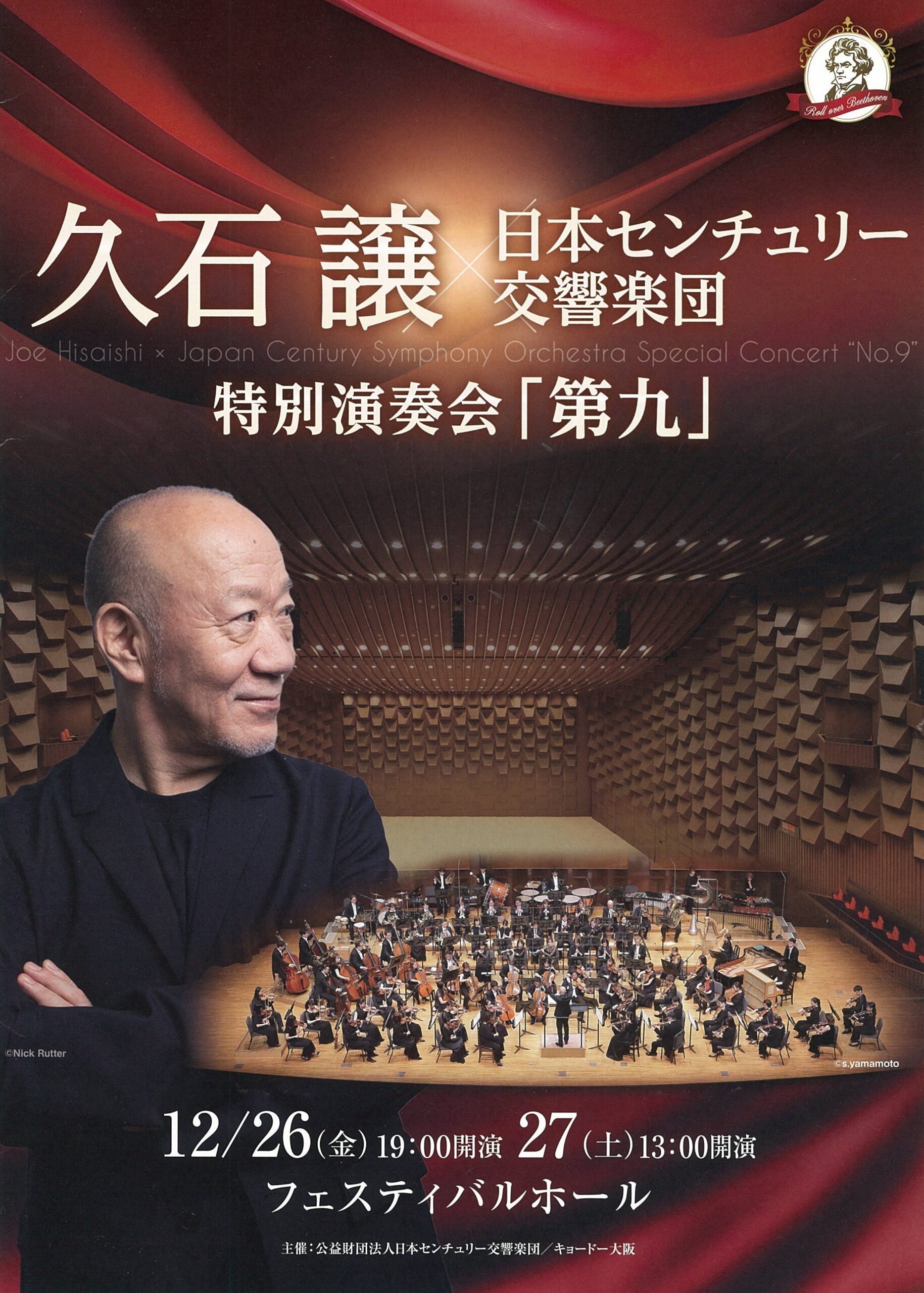

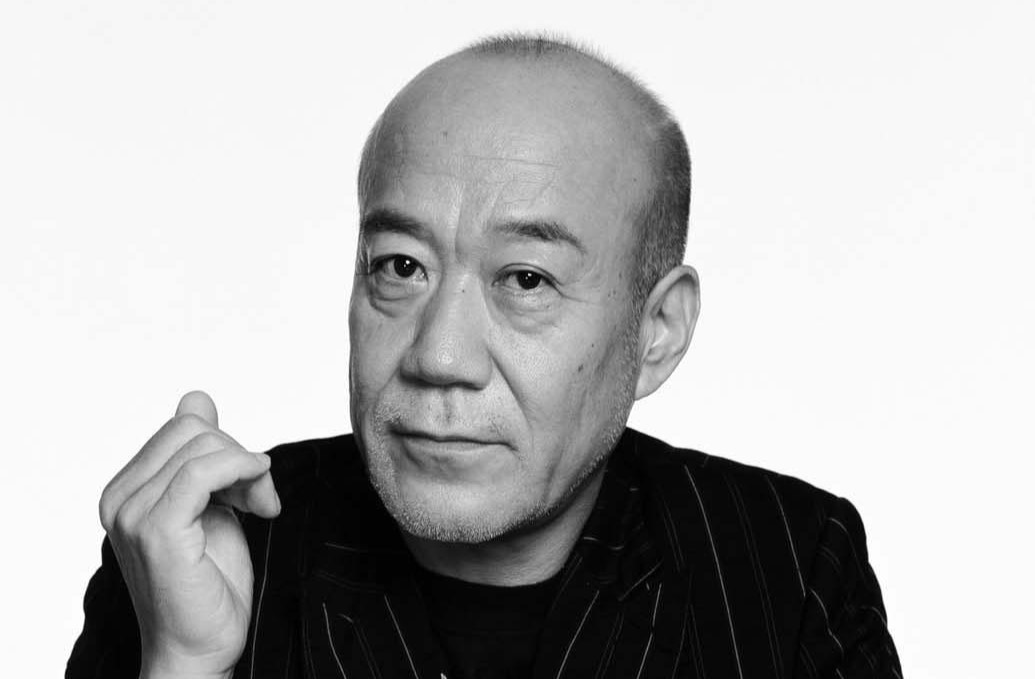

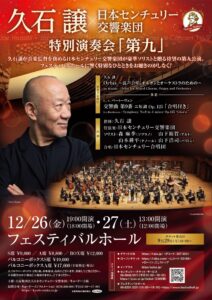

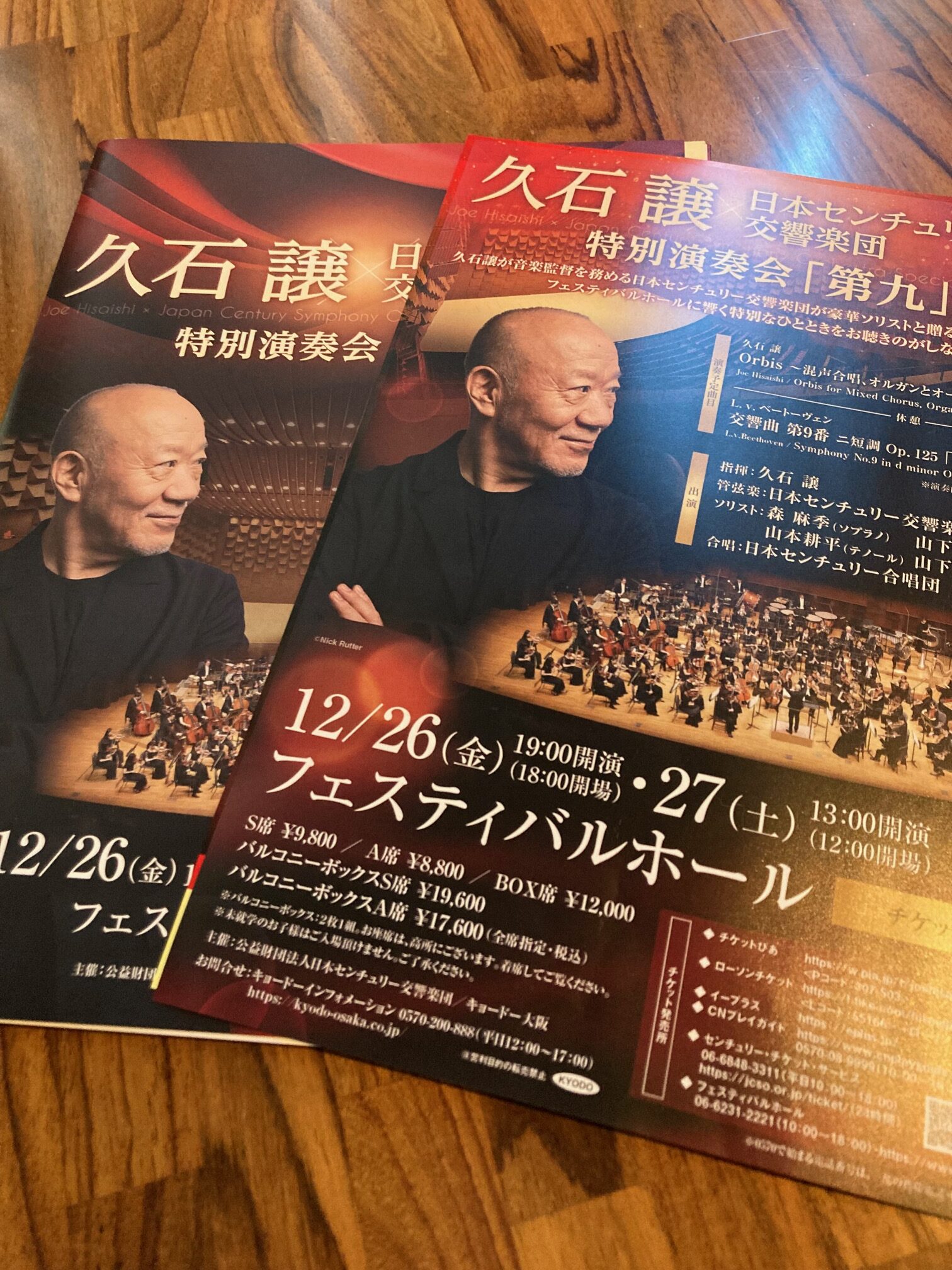

2025年12月26,27日「久石譲×日本センチュリー交響楽団 特別演奏会「第九」」が開催されました。今年4月から日本センチュリー交響楽団音楽監督に就任した久石譲のジルベスターコンサート的!年末の特別なひとときです。

久石譲×日本センチュリー交響楽団 特別演奏会「第九」

[公演期間]

2025/12/26,27

[公演回数]

2公演

大阪・フェスティバルホール

[編成]

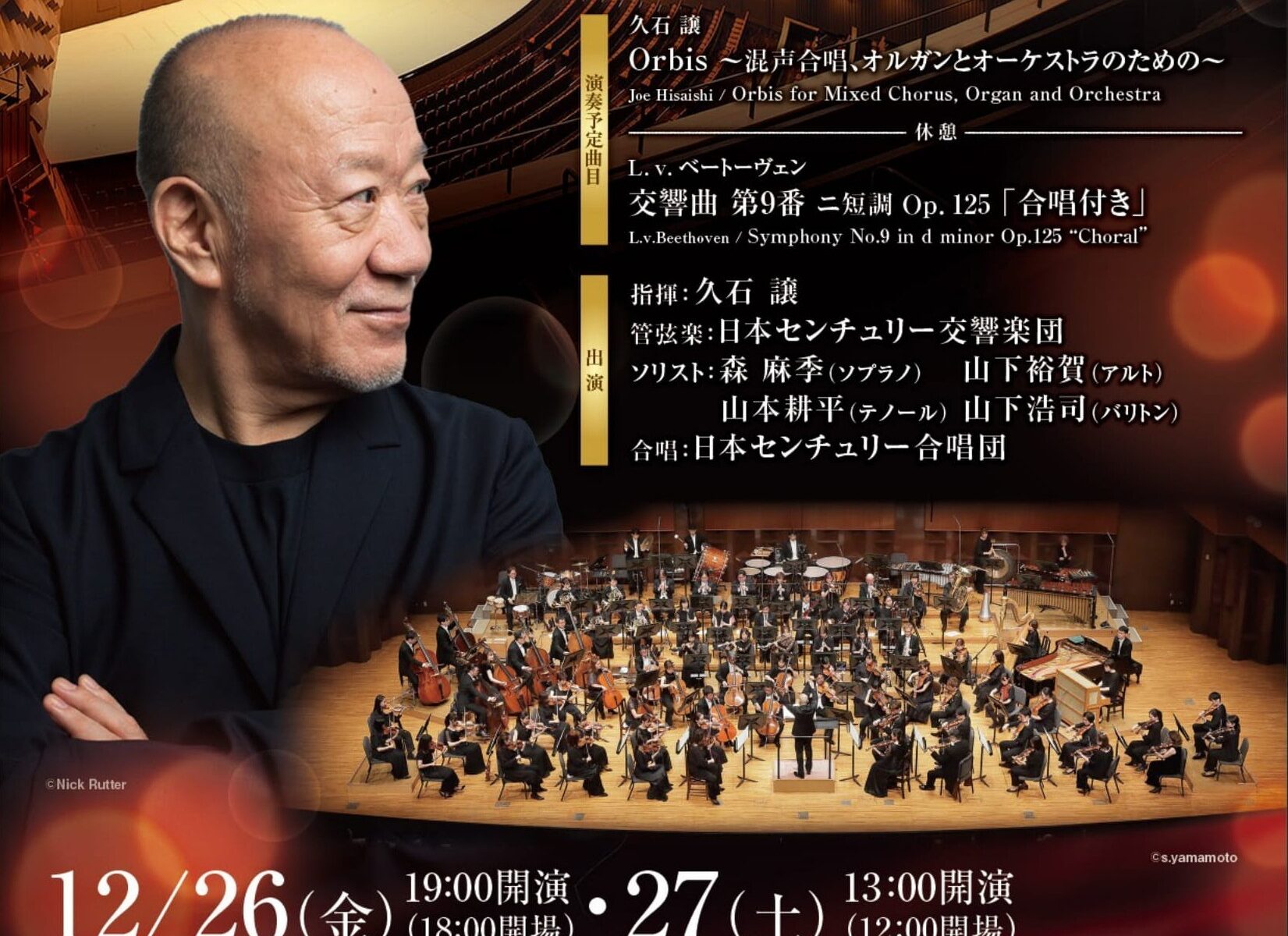

指揮:久石譲

管弦楽:日本センチュリー交響楽団

ソリスト:森麻季(ソプラノ) 山下 裕賀(アルト) 山本 耕平(テノール) 山下 浩司(バリトン)

合 唱 :日本センチュリー合唱団

オルガン:室住 素子 ※

[曲目]

久石譲:Orbis ~混声合唱、オルガンとオーケストラのための~ ※

—-intermission—-

ベートーヴェン : 交響曲 第9番 ニ短調 Op. 125「合唱付き」

—-encore—-

White Night (for Chorus and Orchestra)

[参考作品]

Program Notes

久石譲:Orbis ~混声合唱、オルガンとオーケストラのための~

I. Orbis ~環

II. Dum fãta sinunt ~運命が許す間は

III. Mundus et Victoria ~世界と勝利

Orbisは2007年の「サントリー1万人の第九」で演奏する序曲として委嘱された。「Orbis」は、ラテン語で「環」や「つながり」を意味する。その後2015年に全3楽章、約25分の作品として仕上げた。

約8年を経ての作曲はスタイルも変化していて多少戸惑ったのだが、ラテン語の言諺で「運命が許す間は(あなたたちは)幸せに生きるがよい。(私たちは)生きているあいだ、生きようではないか」という言葉に出会い第2楽章を完成することができた。第3楽章は「Orbis」のあとに作った「Prime of Youth」をベースに合唱を加えて全面的に改作した。この楽曲も第1楽章と同じく11/8拍子でリズムのドライヴ感が大切である。

もっとも大切に考えたことは明るく前向きな楽曲を作る!ということだが、それはベートーヴェンの「第九」と通じることであり人が生きるということへの讃歌でもある。

久石譲

(「久石譲×日本センチュリー交響楽団 特別演奏会「第九」」コンサート・パンフレットより)

「第九について」は柴田克彦氏による解説が掲載されています。

ここからはレビューになります。

今年最後の特別演奏会は、弦14型3管編成のオーケストラと混声合唱の総勢約200名という大所帯です。久石譲指揮ならおなじみの対向配置と、作品によって楽器群も細かく入れ替わる豊かな音色パレットを楽しむことができます。

久石譲:Orbis ~混声合唱、オルガンとオーケストラのための~

この作品の誕生から進化までの流れは、久石譲の楽曲解説にあるとおりです。今回は全3楽章となった2015年版です。当時その初演を聴いた衝撃と鳥肌は今でも鮮明に覚えています。あれから10年の大いなる沈黙を経て、待望の再演を果たしました。

I. Orbis ~環

人気と定番を併せ持ったアルバム『メロディフォニー』(2010)に単一楽章の作品として収録されています。久石譲ファンであることを声を大にするファンのなかには、この曲は絶対好き(外せない作品)!という人が多いです。いろいろなきっかけでファンになって探し聴くうちに必ず辿り着く地点。この曲が好き!って言うなら、ここまでに結構聴いてきてるね、好きのベクトルが近いかもと暗黙の共感が生まれる。そんな楽曲だと思います。

序曲のような楽章は、華やかさと品格があります。変拍子なのに気難しさよりも快感を感じるのはリズムの魔術師久石譲、聴きながら心が躍動していくのがわかります。合唱もバランスといい安定感といい素晴らしかったです。全楽章を通して歌われますが、すべて作詞:久石譲で貫かれた作品というのも稀だと思います。

II. Dum fãta sinunt ~運命が許す間は

厳かな楽章です。チューブラーベルズの等間隔で打たれる鐘の音とオルガンの分散和音から始まります。合唱がその流れに静かに乗ります。前楽章とは大きく雰囲気を変えた楽想は、合唱も諭すように語りかけてくるように進んでいきます。次第に濃淡に複雑な混声合唱のハーモニーへと広がり静謐な世界観に包まれます。

この楽章は管楽器はほとんど登場せずに弦楽セクションとオルガンと合唱が主です。後半にはミニマルな伴奏音型を第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンで交互にかけあい、左右対称に位置する音響的な揺らぎと、想いの揺らぎがこちらに近づいてきます。グレゴリオ聖歌やミサ音楽に通じる厳粛さに胸を打たれます。

III. Mundus et Victoria ~世界と勝利

勇壮さと威厳に満ち溢れた楽章です。冒頭からエネルギーの漲りに圧倒されます。オーケストラだけでも空中分解してしまいそうなほどの超最高難易度を誇る楽章だと思います。だからかっこいい!混声合唱はオーケストラと対等に拮抗して並走します。だからかっこいい!高みを極めるオーケストラと合唱がぶつかり合い結びつきを強めながら大きな有機体へと膨らんでいく。だからかっこいい!

弦楽セクションが淀みなく引っ張ってくれていると感じました。中間部では第1楽章が再現されます。そしてクライマックスは人間の、命の潜在パワーの爆発です。この楽章を聴いて活力を注入されない人はいないと言い切りたい。

歴代の大作曲家たちは、一歩先の時代を見据えた難易度の作品を書いてきました。現在は十全に演奏できなかったとしても、未来の演奏家たちはクリアするだろう難易度です。Orbis全3楽章版はそういう作品だと思います。だからしびれる!バロックやベートーヴェンの時代を繋ぎながら新次元の世界がここにあります。久石譲の真骨頂といえる作品です。

久石譲を語るうえで欠くことのできないOrbis。これから先はその橋渡しです。演奏、出版、音源の”環”がしっかり結ばれる日を心から期待しています。僕にできることは、音源を聴く、コンサートに行く、感想のリアクションを起こす、この”環”を貫いていきます。

2015年初演のレポート

ベートーヴェン : 交響曲 第9番 ニ短調 Op. 125「合唱付き」

久石譲クラシック演奏会といえば「第九」そんなイメージも強いかもしれません。演奏回数を重ねている作品ですが2018年NCO以来の久しぶりです。その前には2015年「第九スペシャル」が開催されています。戦後70年にもあたるその年は夏のWDO2015で「祈りのうた」「The End of the World」を、大晦日に「新版Orbis」「第九」をプログラムしています。十年後、戦後80年にあたる今年の夏そして年末に同じ流れのプログラムになった。とても興味深い点と線です。

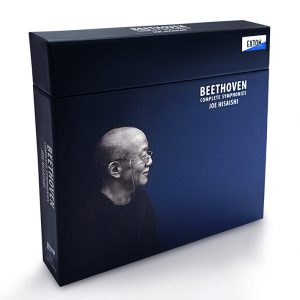

音楽監督就任1年目の2025/2026シーズンでは、全ての定期演奏会でベートーヴェン交響曲と現代の音楽を組み合わせています。当初発表のなかったこの特別演奏会を加えることでベートーヴェン交響曲ツィクルスが完遂する布陣になりました。

2025

4/13 第5番(下野竜也)

6/12,13 第6番(久石譲)

7/25 第4番(デルヤナ・ラザロワ)

9/26,27 第1番(久石譲)

10/24 第2番(太田弦)

11/28 第7番(アルヴォ・ヴォルマー)

12/26,27 第9番(久石譲)

2026

1/16,17 第3番(久石譲)

2/28 第8番(鈴木雅明)

日本では師走感いっぱいの作品です。久石譲指揮による作曲家視点のアプローチは新鮮です。新年に聴いても楽しめるくらいフレッシュです。終演後のSNSにはいろいろな感想・意見が飛びかっていましたが、それだけ多くの日本人に根付いている作品でもありますね。

昔からよく耳にする一般的な第九に比べたら快速快演です。初めて聴いた時は、これがあの第九?同じ第九?と耳が新しくなる感覚でした。譜面にあるものを全て浮き立たせるような明瞭さと、精神性よりも音符と向き合うことを追求した表現は、他の指揮者では拝めない魅力がつまっています。ミニマル・ミュージックをベースとする現代作曲家は、とことんミニマル(それは音型の連なりを積み上げていくように)とリズムに集中して音楽を構築していきます。

小気味良いティンパニや、トランペットからコルネットにするなど、ベートーヴェン時代のピリオド音像も踏襲しながら、現代的な第九を鳴らす手腕はさすがです。ソリストと合唱も迫力があって鼓膜が揺れるほどの喜びでした。先入観からきれいに解放されることができるなら、こんなに好奇心いっぱいな第九はないでしょう。

スコア片手にもっと詳しいレビューはthuruさんのコンサート・レポートでお楽しみください。

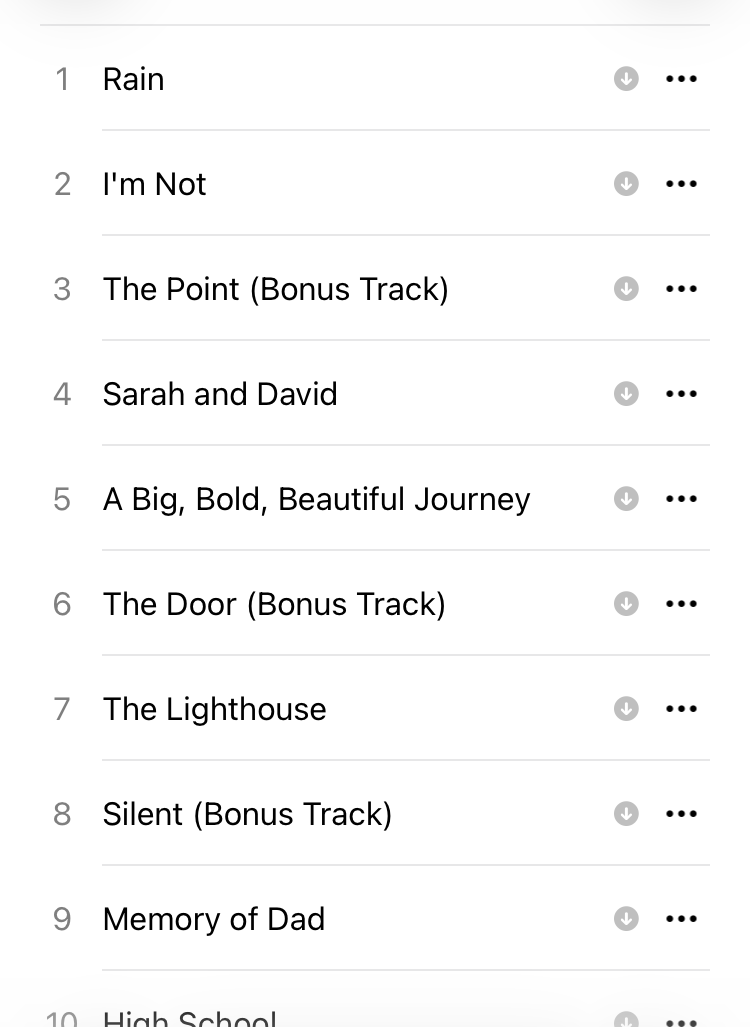

音源もそろってます。手にとってお楽しみください。

アンコール

White Night

作曲:久石譲 編曲:宮野幸子

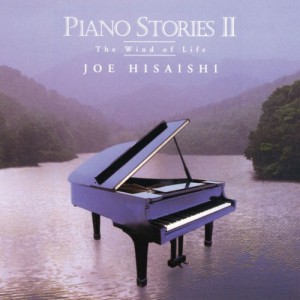

第九のあとにアンコールがある久石譲演奏会は初です。生粋の久石譲ファンなら冬に必ず聴くことになっている名曲です。コンサートでやるなんていつ以来だろう?!調べてみると初めてかもしれない!?あまりにも名曲すぎて一回もコンサートで演奏していないなんて思いもしない。1996年発表から約30年を経て久石譲コンサートでは初です(たぶん)。

冬の定番曲といえば「White Night」、クリスマスに聴きたい曲といえば「White Night」そうなっています。ファンが人にすすめたくなる珠玉のピースです。『Piano Stories II』(1996)に収録されたオリジナル版はピアノと室内楽の美しく温かく上品です。当時からノンタイアップな楽曲のままにいつだって澄んで輝いています。

2008年に歌曲版「ホワイトナイト」としてリトルキャロルのアルバム『The Christmas Album』で歌われました。そして本公演のための合唱+オーケストラ版は宮野幸子さん編曲です。「久石譲 in 武道館コンサート」や「NHKスペシャルドラマ 坂の上の雲」などでもオーケストレーションを担当した曲があります。久石さんからの信頼も厚いことがわかります。リスナーも安心して心を預けることができます。

全体構成は同じです。優しい合唱の歌声に、ストリングスやハープや木管のやわらかい伴奏が温もりを添えます。ぐっとくるサビのメロディのところでリングベル(鈴)やグロッケンシュピールも結晶のようにキラキラと輝きをましていきます。そうして間奏の旋律はやっぱりホルンでしょう。まろやかに遠く彼方まで響きわたります。思っていたよりも壮大に膨む楽想は、シンバルによってバーンと一面銀世界が広がって、もうそこからは夢見心地で憶えていません。2コーラス目からは合唱もメロディをハモるだけではなく、いくつかの旋律をかけあったりと混声合唱らしい声部構成でした。

スペシャルなアンコールは冬の贈りもの。歌い出しは ”鐘の音が響く 「世界はひとつ」とうたう” の歌詞から始まります。ここからもう涙腺は崩壊しそうになりました。久石譲コンサート2025は、”戦争”という現代を色濃くにじませたプログラムで繋がっていました。日本センチュリー交響楽団との「祈りのうた2025」ツアーでも、「祈りのうた」「The End of the World」「World Dreams」で祈り・警鐘・希望の鐘が鳴り響いていました。そうして2025年を締めくくるにふさわしい鐘の音が響く。

静かにしっとりなイメージかと思ったら、「World Dreams」合唱版のようにメリハリが効いた壮大なナンバーに仕立てられていました。もう感動です。クリスマスはもちろんのこと広く冬の歌として聴ける曲です。「World Dreams」と並ぶ希望や祈りを響かせる曲がまたここに。冬のコンサート定番曲になってほしい、心からそう思いました。夏は「World Dreams」冬は「White Night」素敵すぎます。約30年ぶりに甦るくらいだからどんなことにだって希望はある。

ホワイトナイト

鐘の音が響く

「世界はひとつ」とうたう

雪の街にも南の街にも 響きわたる

一年一度の この星の降る夜は

ほほえみと 温もりが

どの窓にもあふれるの

どうかこの夜だけは

小さな私のこころ

すべてのいのち 愛せるように

鐘のうた響け

海の向こうまで

いつの日か世界中が

声あわせるまで

鐘の音が響く

「世界はひとつ」とうたう

西の街にも東の街にも 響きわたる

一年一度の 星の輝く夜には

喜びや 幸せを

どの瞳も映しだすの

*今日も星に祈る 灯を消さないで*

どうかこの夜だけは

大きな君のこころよ

昨日の痛みをゆるせるように

鐘のうた響く

海の向こうまで

いつの日か世界中が

声あわせるのね

作詞:河野清香&小池光子(Little Carol)

作曲:久石譲

編曲:松波千映子

(CDライナーノーツより)

注)*で囲んだ一節だけが歌詞カードから抜けていると思われる。漢字・かな表記は正確ではないかもしれないが補足。

White Night, Joe Hisaishi, Little Carol, 女声合唱

from Little Carol Official YouTube

久石譲の曲にはインスト版と歌版とどちらも輝いている名曲がたくさんあります。White Nightも紹介しています。ぜひこちらもご覧ください。

ベストアルバム『Songs of Hope: The Essential Joe Hisaishi Vol. 2』(2021)にも収録されています。CD会場販売もありました。終演後、ゆっくりした足取りでホールから出てくる観客たちに「アンコール曲のオリジナルが収録されています!」そんな活気ある掛け声があってもよかったくらいです。きっと喜んで列を作る人たちがいたでしょう。

スタンディングオベーションもたくさん見られ、とても温かく盛り上がったコンサートでした。海外ファンのテンションの高い歓声にも久石さんは両手でガッツポーズしながら満面の笑みで応えていました。今年一年の疲れをとるどころか歓喜と新たな活力をもらったコンサートでした。ありがとうございました!

今シーズンの最後を飾るのはこちら。まだ間に合います!

- Info. 2026/01/16 「久石譲指揮 日本センチュリー交響楽団 北摂定期演奏会」(箕面)開催決定!!

- Info. 2026/01/17 「久石譲指揮 日本センチュリー交響楽団 第295回 定期演奏会」開催決定!!

久石譲コンサート2025を振り返ってみると、数年に一度くらいの超特大級のプログラムが勢ぞろいしました。どれか一つでもコンサートに行けたらアタリです。

今年は20本のコンサートレポートを紹介できました。届けてくれたふじかさん、tendoさん、thuruさん!紹介しあってくれたショーさん、Alainさん!どうもありがとうございました。来年も久石譲の音楽を楽しんでいきましょう!

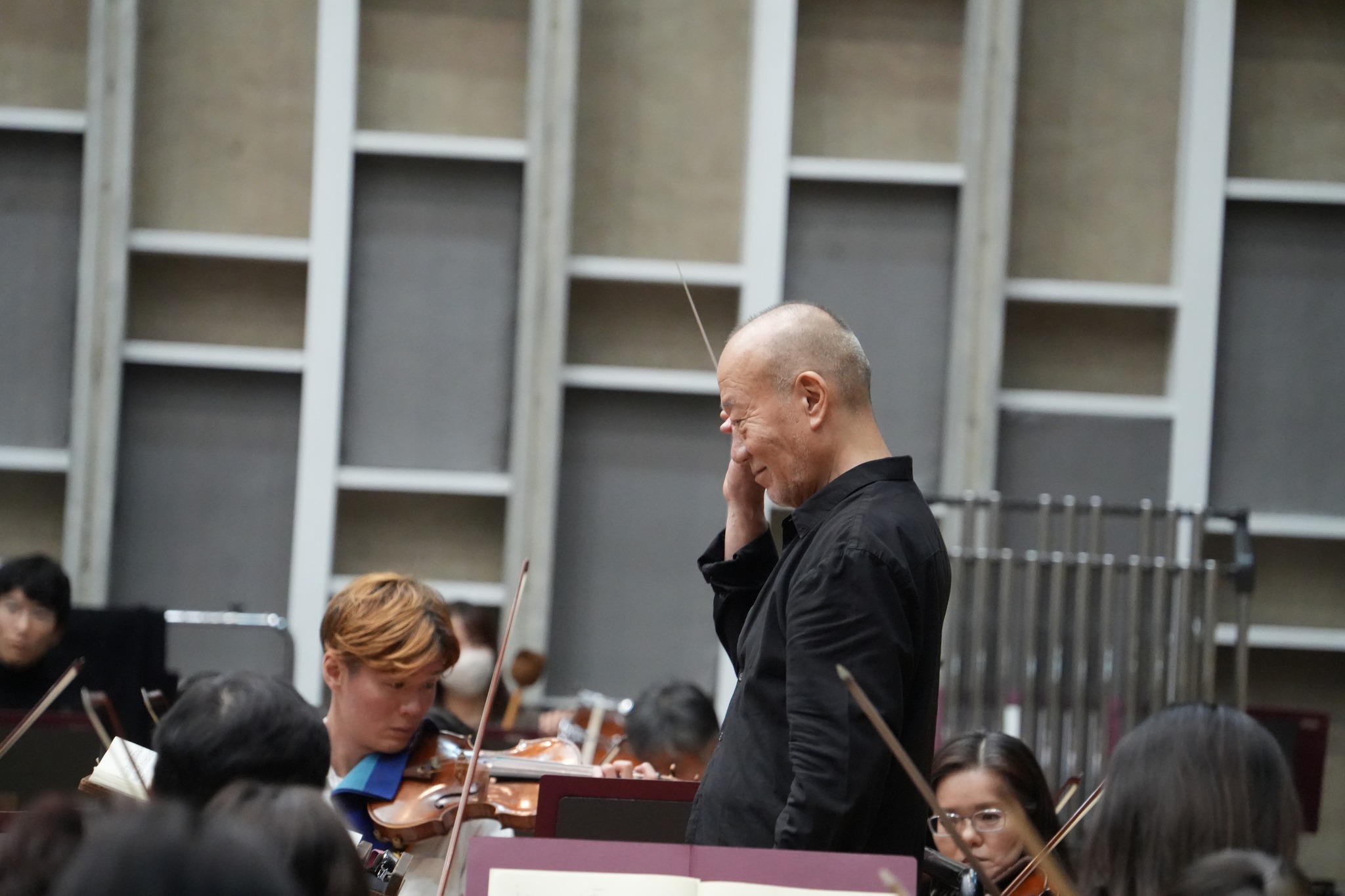

リハーサル風景

from 日本センチュリー交響楽団公式 X(Twitter) / Facebook

https://x.com/Japan_Century

https://www.facebook.com/JapanCentury

ほか

from 日本センチュリー合唱団公式X

https://x.com/jcchor2019

公演風景

from 日本センチュリー交響楽団公式 X(Twitter) / Facebook

株式会社 獺祭の会長 桜井博志さん(右)も駆けつけていました。

from 久石譲ファンサイト 響きはじめの部屋X(Twitter)

https://x.com/hibikihajimecom

最後まで読んでいただきありがとうございます。