Posted on 2023/09/25

NHKドキュメンタリー番組「ワイルドライフ」にて「ディープオーシャン II」が放送されます。「シリーズ ディープオーシャン」の音楽は久石譲が担当しています。 “Info. 2023/10/02 [TV] NHK BSP/BS4K 「ワイルドライフ 国際共同制作 ディープオーシャン II」音楽:久石譲 放送決定!! 【10/3 update!!】” の続きを読む

Posted on 2023/09/25

NHKドキュメンタリー番組「ワイルドライフ」にて「ディープオーシャン II」が放送されます。「シリーズ ディープオーシャン」の音楽は久石譲が担当しています。 “Info. 2023/10/02 [TV] NHK BSP/BS4K 「ワイルドライフ 国際共同制作 ディープオーシャン II」音楽:久石譲 放送決定!! 【10/3 update!!】” の続きを読む

Posted on 2023/09/30

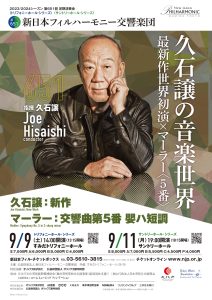

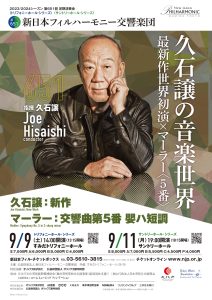

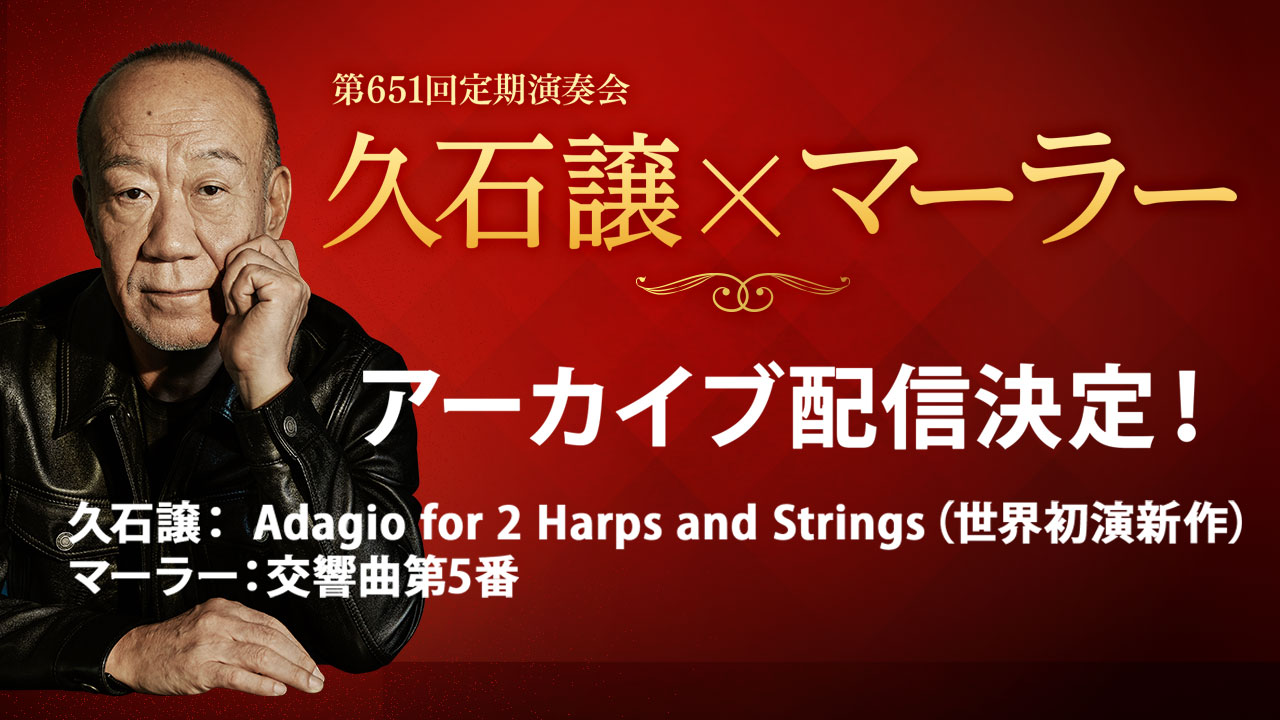

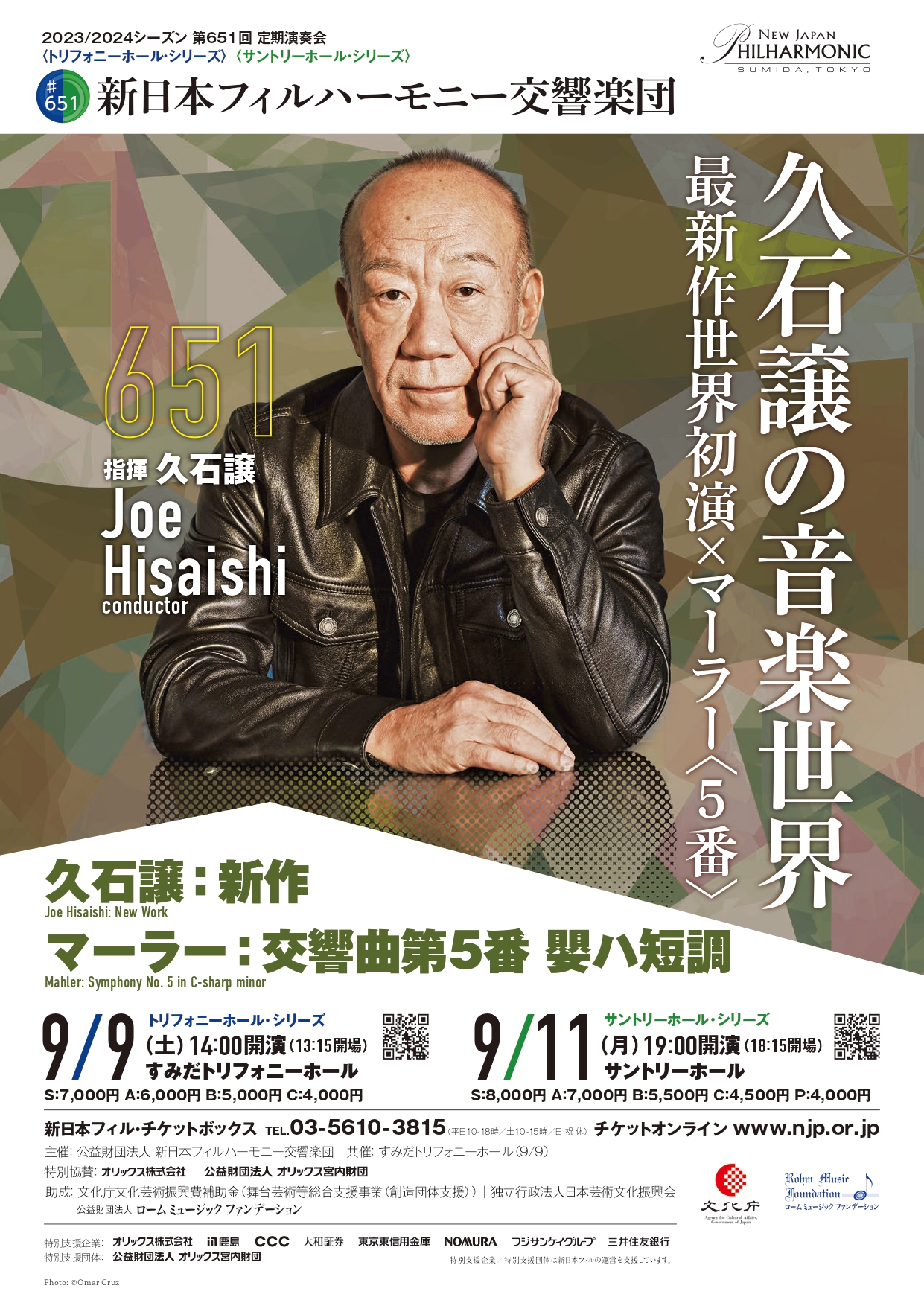

2023年9月9,11日開催「新日本フィルハーモニー交響楽団 第651回 定期演奏会」です。2020年同楽団のMusic Parterとして定期演奏会にも登場するようになっています。2021年には「マーラー:交響曲第1番」と自身の新作「久石譲:Metaphysica(交響曲第3番)」をプログラムしました。今回は「マーラー:交響曲第5番」と自身の新作「Adagio for 2 Harps and Strings」をプログラム、マーラー作品のなかでも有名な「アダージェット」(交響曲第5番第4楽章)と並べらることになった久石譲版アダージェットともいえる作品。

今回ご紹介するのは、ミニチュアスコア片手にふじかさんです(たしかそう、いつもそう)。予習に会場にアーカイブにと余すところなく音楽する日乗ですね。感想や印象に、いろいろな久石譲曲も飛び出すのでおもしろいと思います。見逃さずに、聴きなおしてみたり、お楽しみください。いつもありがとうございます!

新日本フィルハーモニー交響楽団 定期演奏会 #651

[公演期間]

2023/09/09,11

[公演回数]

2公演

9/9 東京・すみだトリフォニーホール

9/11 東京・サントリーホール

[編成]

指揮:久石譲

管弦楽:新日本フィルハーモニー交響楽団

[曲目]

久石譲:Adagio for 2 Harps and Strings *世界初演

—-intermission—-

マーラー:交響曲 第5番 嬰ハ短調

新日本フィル 第651回定期演奏会(指揮 久石譲)の模様をレポートさせて頂きます。

2023年9月9日14:00開演 すみだトリフォニーホール

新日本フィルのナンバリングの定期演奏会に久石さんが指揮者として登場するのは、2021年9月の第637回定期演奏会以来でしょうか。すみだクラシックへの扉としては2022年4月、WDOとしては2023年7月以来の新日本フィルとの共演となります。

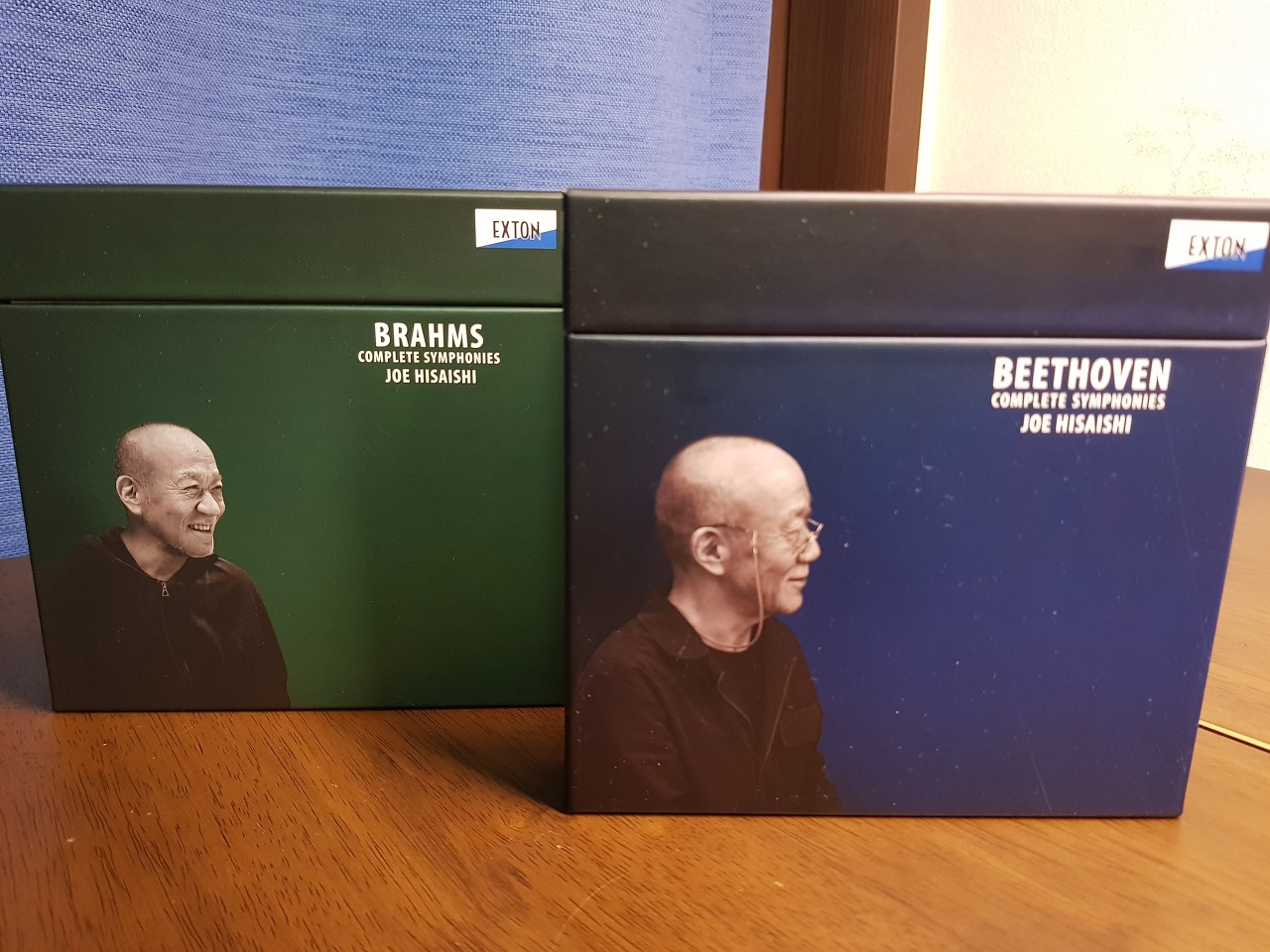

コロナでの公演規制、渡航規制等が緩和され、昨年から久石さんは多忙な日々を送っておられます。その一方でクラシックの指揮活動も充実しており、7月にはFOCからブラームス交響曲全集が発売されました。海外オケでもクラシック曲を取り入れることも増えており、ますます活動の幅は広がっていきそうです。

今回の公演では久石さんの新作初演と以前から久石さん自身が度々挑戦してきているマーラーの『Symphony No.5』演奏時間がおよそ70分になる巨大な作品に挑みます。新作ではマーラー『Symphony No.5』の4楽章をイメージした『Adagio』が書き下ろされました。

会場へは15分くらい前に到着。本日の公演の巨大ポスターがお出迎えしてくれました。ホール内に入ると、前回の2021年9月公演と同様の巨大編成のオーケストラがステージに広がっていました。

開演時間の14:00を過ぎましたが、一向に始まる気配がなく、ステージには誰も現れず…会場からはすこしざわつきが。10分くらい遅れてようやく弦楽とハープのメンバーが登壇してきました。座席の発券トラブルがあったようで、開演が少し遅れたようです。

今回のコンサートマスターは西江さん。アシスタントコンサートマスターは立上さんが務めます。チューニングののちに、久石さんもステージへ登場。西江さんと握手を交わしたのち、演奏が始まりました。

・Joe Hisaishi『Adagio for 2 Haprs and Strings』

ハープのミニマル的な繰り返しのフレーズに弦楽の4分音符や2分音符を中心に折り重なるように美しいハーモニーが広がっていきます。まるで移ろいゆく秋の空を感じさせる優雅で繊細で浮遊感のある弦楽の調べ。マーラーの『Adagietto』をリスペクトし作られた作品のため、もっとマーラーよりの作品になると思いましたが、しっかりと久石さんの作風が散りばめられた美しい楽曲となっていました。

楽曲が展開していくと、次第に揺れ動くような旋律が現れて、それが様々なパートで反復されていきます。中間部ではピチカートが次々と現れていきます。先日発売になった『君たちはどう生きるか』サントラの『巣穴』のような雰囲気も感じました。『Encounter』や『弦楽オーケストラのための螺旋』とも似た、弦楽の細かいパッセージが次々と現れて重なっていくような部分も。

終盤では再度冒頭のようなゆったりとした調べにもどりますが、ミニマル曲には欠かせないパルスのような音も聴こえてきます。まるで『Sinfonia』の2楽章の『Fugue』のように。最後はピチカートでボンッと終わりました。

事あるごとに書かれる弦楽オーケストラのための楽曲達。『D.E.A.D組曲』『Sinfonia』『螺旋』『Encounter』『I Want to Talk to You』そして今回の『Adagio』。4声(コントラバスが入るので正確には5声になりますが)は和声学の基本にもなるので、やはり弦楽だけの作品は久石さんの中でも特に大事にしている気がしています。オーケストレーションもこの4声が基本となってくるので、基本に忠実になおかつ、このシンプルな編成で作品性の高いものを残していきたいのかもしれません。『ピアノと弦楽オーケストラのための新作』もいつか楽しみにしています笑

何度かのカーテンコールのちに前半は終了です。

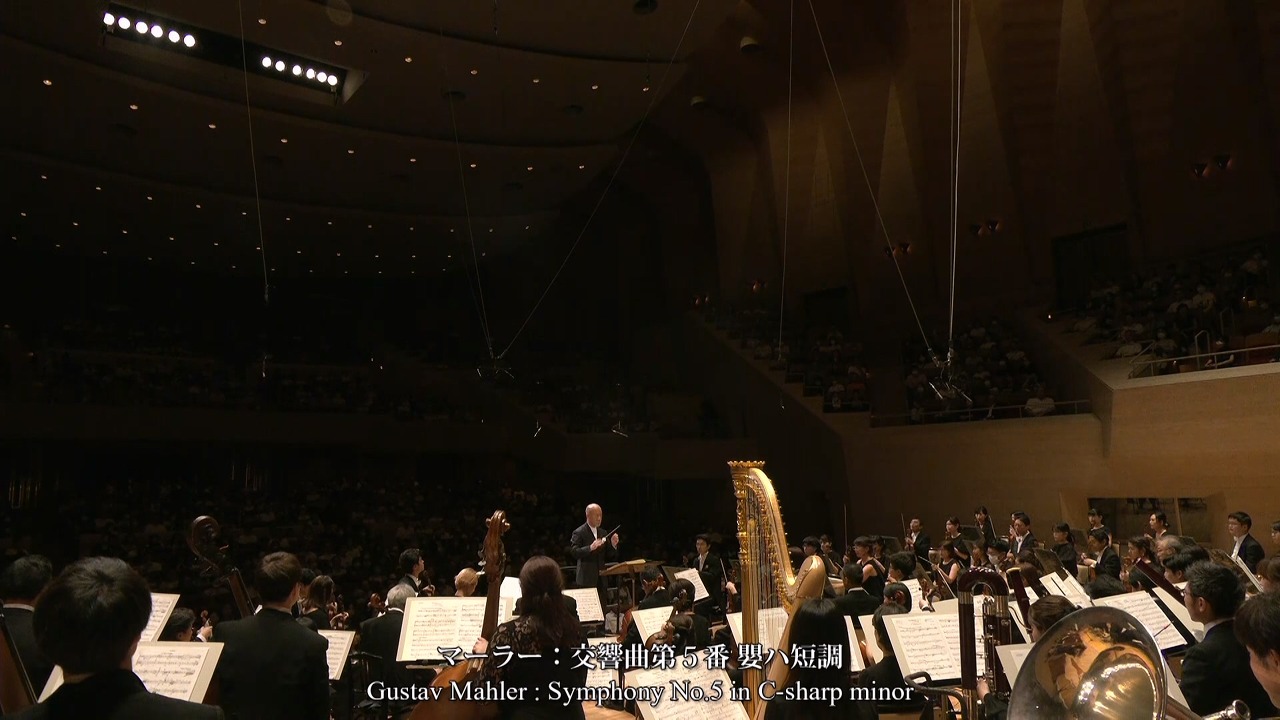

・Gustav Mahler『Symphony No.5 in C-Sharp minor』

Ⅰ.葬送行進曲:精確な歩みで。厳粛に。葬列のように

「マリと子犬の物語」のサントラ『ふるさとの悲劇』にも通ずる、トランペットの悲しい雰囲気のソロから始まります。トランペットの山川さんが美しく、悲しい音のソロをしっかりと響かせ、そこに打楽器隊が加わり、悲壮感が漂う重苦しい雰囲気でスタートです。

重苦しい足取りの葬送行進曲の主題がすぐに聴こえてきます。久石さんもどっしり、ゆっくりと大きな振りで指揮をされていました。金管・木管が盛大に鳴り響くところでは生で聴けるからこそ感じられる大迫力。

後半部、『亡き子をしのぶ歌』からの引用部は、ヴァイオリンのメロディ、複雑に構成された弦楽の内声部、ホルンの対旋律のそれぞれの絡みがとても美しく感じました。終盤は冒頭のトランペットのソロが再び聴こえ、その旋律をフルートが遠くから聞こえるようにして1楽章は終わります。

Ⅱ.嵐のように激しく動いて。最大の激烈さをもって

1楽章からはガラッと雰囲気が変わり、怪しげな低音の動きからスタート。タイトルにあるように嵐のような激しい展開が続きます。ほどなく副次部の提示部は抒情的なメロディが聴こえてきます。久石さんは「さあここだよ」「もっともっと」というように指揮棒を振りながら各パートに指示を出していました。

2楽章はいくつも印象的なメロディが聴こえてきて、なおかつ扱う主題・副主題もアレンジが大きく変わって構成されているので、久石さんファンとしてはまるで「坂の上の雲」のサントラのような世界観で聴こえてきます。

終盤では高らかに金管のファンファーレのようなコーラルが聴こえてきて、コーダ部では主題の断片が少しずつ聴こえて、印象的なチューバの音が響き、最後は静かに終わります。

Ⅲ.スケルツォ:力強く、急ぎ過ぎずに

ホルンの力強い導入のちに、前の楽章とは雰囲気も大きく変わり、明るいワルツのような3拍子になります。やがて「レントラー」の旋律が聴こえてくると、久石さんも歌うように楽し気な感じで指揮棒を振っていました。

中間部ホルンが悲しい雰囲気のメロディをゆったりと。ここでは久石さんも音色が響くように待つような仕草も。その後に続く、ピチカートでは指揮棒を振らず、右手だけで指揮をしていました。

再びテンポが上がってくると、久石さんも全体を引っ張っていくように力強い指揮に。冒頭主題に戻る前に聴こえてくるホルツクラッパーにもしっかりと指示を出していました。

この交響曲の中で一番長い3楽章。スケルツォ形式とは言われてますが、展開も複雑で、後半部はソナタ形式のように構成しているように感じる箇所も。こんなに複雑な楽章を把握し、細かく指示を出し続ける指揮者の仕事は客席から見ていても苦労を感じる楽章でした。

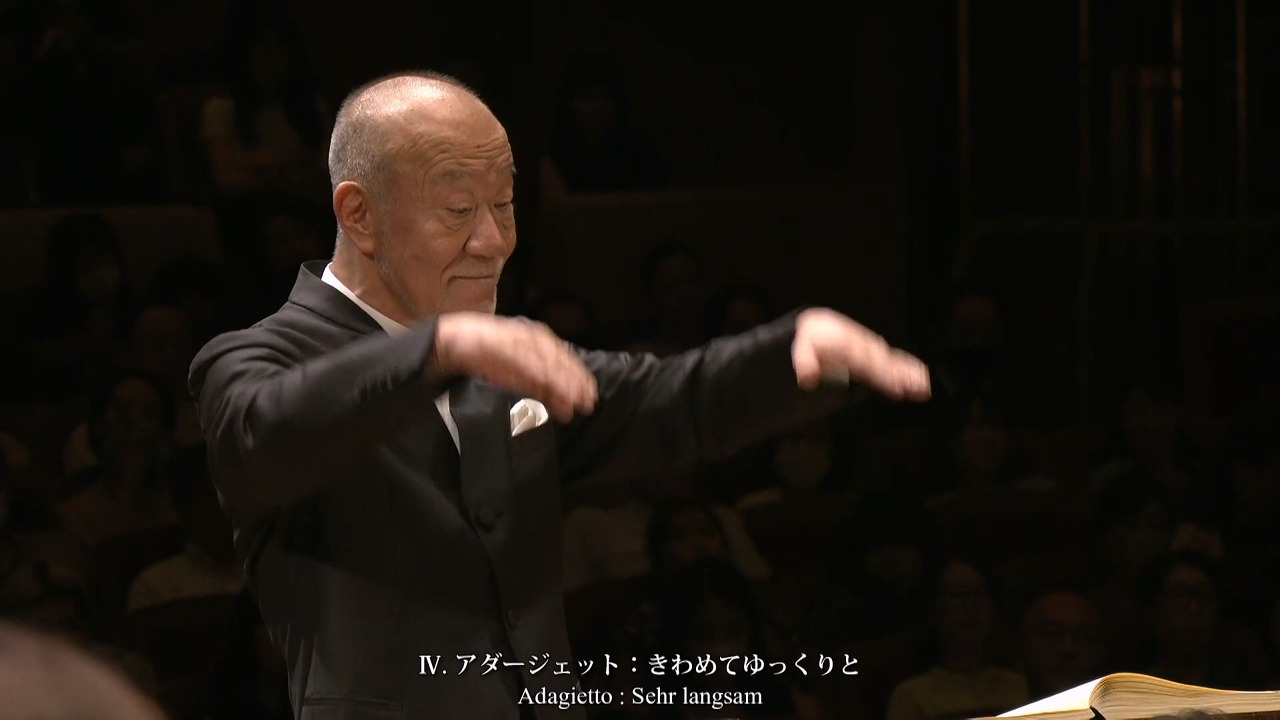

Ⅳ.アダージェット:きわめてゆっくりと

こちらも全楽章とは一気に雰囲気が変わり、ハープの音色に美しい弦楽のハーモニーが響きます。久石さんは、指揮棒を置き、手だけを使ってゆったりと指揮をされていました。

同じ調のためか、『La pioggia』や「おくりびと」の『Beautiful Dead』のような久石さんの既存曲とも密接に関係しているのだと感じました。

癒しの楽章とは思いきや、熱量たっぷり。中間部では迫りくる弦楽の音圧に圧倒されました。久石さんも大きな振りで全体に指示を出していました。

後半で冒頭は1st Vnが演奏していた旋律が再び現れますが、こちらでは2nd Vnがメロディを紡ぎます。対向配置のため、メロディの聴こえてくる位置が変わるだけではなく、ニュアンスも異なった印象を受けました。静かに余韻を残したまま、アタッカで最終楽章へ続きます。

Ⅴ.ロンド・フィナーレ:アレグロ-アレグロ・ジョコーソ。生き生きと

前楽章の余韻を破るかのようにホルンの音色が鳴り響きました。1楽章・2楽章の重苦しい雰囲気とは真逆の明るく軽快で牧歌的なメロディが次から次へと爽やかに現れてきました。久石さんも笑顔で楽しそうに指揮をされているのが印象的で、軽やかなステップを踏んでいるようでした。それでもpの音が欲しい時は、身振りを小さく、「繊細な音がほしいな!」という仕草もしていました。

終盤は弦パートが上下に大きく動き回る中、金管のコーラルが盛大に鳴り響き、全パートが演奏し、テンポをアップさせながら、駆けあがっていくような盛大なフィナーレで幕を閉じました。

演奏が終わると何度かのカーテンコールののちに、恒例の楽団メンバーの紹介へ。

今回大活躍のトランペットとホルンへは盛大な拍手が贈られていました。その後は、こちらも恒例の弦楽の代表メンバーとの握手ですが…今回も対向配置でしたが、コントラバスは上手側への配置。コントラバスへ握手をしに行こうと思った久石さんがですが、下手側に行きそうになり、戸惑う姿も(笑) 今回も拍手喝采の中、演奏会が終わりました。

久石さんが何度か挑戦してきているマーラーの『Symphony No.5』。今回の演奏を聴いて、久石さん自身の作品にも密接に関わってきている楽曲だと思いました。それとともに、暗⇒明と向かう構成には大きなエネルギーを浴びた気がしました。

今後も久石さんと新日本フィルの演奏会は続きます。次回は2024年2月。次回のコンサートも楽しみになりました。

2023年9月27日 ふじか

冒頭にも書きましたが、ミニチュアスコア片手にふじかさんです(たしかそう、いつもそう)。予習に会場にアーカイブにと余すところなく音楽する日乗ですね。同名久石譲著書『音楽する日乗』あります。わりとクラシック音楽を中心に楽しくわかりやすく時に難しいまま語ったエッセイをまとめた本です。こうやって久石さんが種をまいたものが、ファンひとりひとりのなかに吸収されて育っていっている、すごいサイクルだな、そんなことを感じたレポートでした。楽しまなきゃもったいない、楽しむためには努力(学び)もときに必要かもしれない、ですね。

当日は、開演前・休憩中・終演後とあうんの待ち合わせで会話をしていました。そのときの第一印象の感想はほとんんど盛り込まれているように思います。そして、丹念にアーカイブ配信を楽しみながら、より深く細かくレポートにしてくれていることがよくわかります。ありがとうございます。

WDOだけじゃなくてクラシック演奏会でもファンたちで集えるようになってきてとてもうれしいです。コンサートに行く楽しみに、またあの人に会えるかな、ここならこの人も来るかな、と想像し楽しみが膨らんでいく感じっていいですね。そんなにがっつりは苦手でも、挨拶くらいの顔合わせ程度でもちゃんと記憶には残るものです。僕もなるべくコンサートに行く時は「行く」と直前にSNSで言うので、もしよかったら、お近づきになれたらうれしいです。

ふじかさんともまたそう遠くない先のコンサートでお会いできることを楽しみにしています。

本公演のプログラムノートや、久石譲の公演前メディア・インタビューなどはこちらにまとめています。

from 新日本フィルハーモニー交響楽団公式ツイッター

「行った人の数だけ、感想があり感動がある」

久石譲ファンサイト 響きはじめの部屋 では、久石譲コンサートのレポートや感想、いつでもどしどしお待ちしています。応募方法などはこちらをご覧ください。どうぞお気軽に、ちょっとした日記をつけるような心もちで、思い出をのこしましょう。

みんなのコンサート・レポート、ぜひお楽しみください。

reverb.

コンサート・レポートのページだけまとめてもいい頃かも、僕のあなたのみんなの、充実してきた♪

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪

Posted on 2023/09/12

テリー・ライリーと久石譲がEテレ「スイッチインタビュー」で対談、音楽の深淵に迫る

NHK Eテレの「スイッチインタビュー」で、9月22日と29日の2週にわたってテリー・ライリーと久石譲の対談がオンエアされる。 “Info. 2023/09/22,29 [TV] NHK Eテレ「スイッチインタビュー テリー・ライリー×久石譲」EP1,2 出演決定!! 【9/30 update!!】” の続きを読む

Posted on 2023/09/30

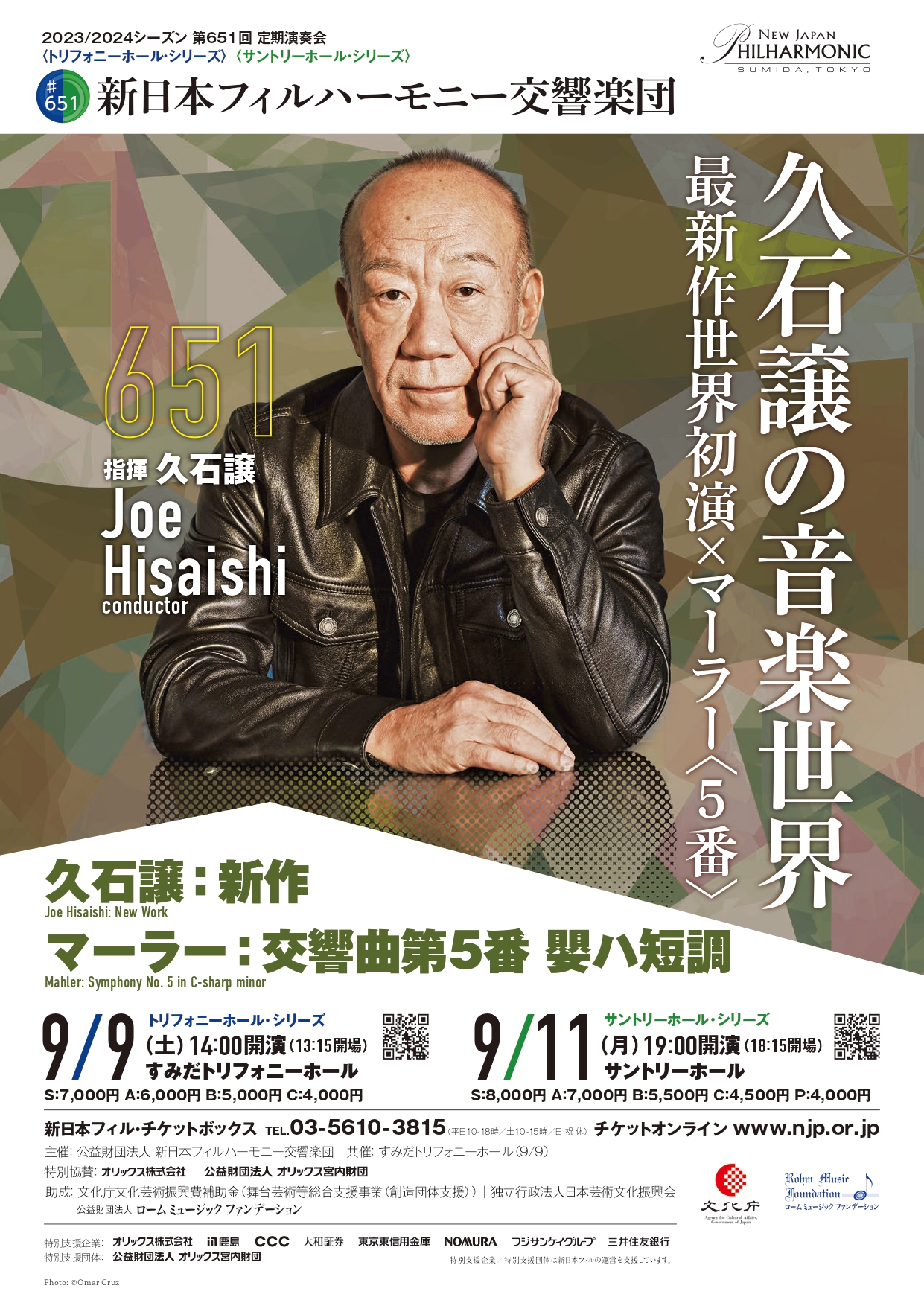

2023年9月9,11日開催「新日本フィルハーモニー交響楽団 第651回 定期演奏会」です。2020年同楽団のMusic Parterとして定期演奏会にも登場するようになっています。2021年には「マーラー:交響曲第1番」と自身の新作「久石譲:Metaphysica(交響曲第3番)」をプログラムしました。今回は「マーラー:交響曲第5番」と自身の新作「Adagio for 2 Harps and Strings」をプログラム、マーラー作品のなかでも有名な「アダージェット」(交響曲第5番第4楽章)と並べらることになった久石譲版アダージェットともいえる作品。

今回ご紹介するのは、韓国からアーカイブ配信レポートです。今年夏のFOCvol.6やWDO2023はライブ配信がなかったため、久しぶりのうれしい鑑賞、そしてしっかり書き残そうレポートです。いつもありがとうございます!

新日本フィルハーモニー交響楽団 定期演奏会 #651

[公演期間]

2023/09/09,11

[公演回数]

2公演

9/9 東京・すみだトリフォニーホール

9/11 東京・サントリーホール

[編成]

指揮:久石譲

管弦楽:新日本フィルハーモニー交響楽団

[曲目]

久石譲:Adagio for 2 Harps and Strings *世界初演

—-intermission—-

マーラー:交響曲 第5番 嬰ハ短調

はじめに

9月16日、第651回定期演奏会(久石譲指揮・サントリーホール)の公演が有料アーカイブ配信された。F.O.C. vol.6とW.D.O.2023が配信されなかった状況で、どれほど嬉しいニュースだったかわかりません。

今回のコンサートでは久石譲の委嘱新作Adagioとマーラーの交響曲第5番が演奏される。

Joe Hisaishi: Adagio for 2 Harps and Strings

この曲は久石譲が「マーラー交響曲第5番」のアダージェットにインスピレーションを受けて作曲した曲だ。いつものように、弦楽オーケストラで演奏される曲は指揮棒なしで素手で繊細に指揮する。優雅なハープ2台はまるで天国を思わせるようで、弦楽器はゆったりと平和に祈るように演奏する。まるで瞑想音楽のようにゆったりとくつろげる聴きやすい曲だった。

2台のハープ。久石譲は2台のハープをよく利用する。以前レビューしたFuture Orchestra Classics Vol.3でもレポ・スメラの「交響曲第2番」は2台のハープが一番前に配置されて印象的だった。久石譲の自作曲の中でも日本武道館コンサートでもハープ2台が使われ、その他にも「Another Piano Stories ~The End of the World~」アルバム(2009)と「天人の音楽2018」でもハープ2台が使われた。

弦楽器のスタッカートで雰囲気が少し変わったり、演奏されるフレーズが少しずつずれて、久石譲のミニマル作品の感じが漂う部分も存在する。「マーラー交響曲第5番」はトランペットとホルンの負担が大きい。そのような理由から、この曲が金管楽器の負担を軽減する役割にもなっていたのではないか、という考えもしてみた。だとしたら…のちにハープ2台が入る大規模な交響曲の緩徐楽章に入ってもいいのではないか。

また、楽器の配置が常に使用していた第1ヴァイオリン-チェロ-ヴィオラ-第2ヴァイオリンの順序から少し変わり、第1ヴァイオリン-ヴィオラ-チェロ-第2ヴァイオリンの順序になるヨーロッパ式の配置方法を使用していたことが今回のコンサートの特徴だった。

この曲だけを演奏し、インターミッションの後、本日のメインであるマーラー交響曲が演奏される。

Mahler: Symphony No.5

「マーラー交響曲第5番」は3部に分けられる。 第1,2楽章が第1部、第3楽章が第2部、第4,5楽章が第3部だ。個人的にはマーラー交響曲5番を「暗黒から光明へ」解釈することに共感する方だが、このような解釈でマーラー交響曲5番を眺めれば1部は暗黒に該当し、暗黒と光明が共存し互いに主導権の戦いをする2部、光明を意味する3部になる。

第1楽章はトランペットのファンファーレで始まる1番目のモチーフ、そしてこのモチーフと対をなす比較的落ち着いた雰囲気の2番目のモチーフが交互に曲を導く。金管楽器の活躍がとても良かった。 第1楽章の5分頃に静かなファンファーレ以後急に雰囲気が激しくなる部分があるが、この部分で歯切れの良いスピードと涼しい展開で耳が本当に楽しかった。

今回のマーラー交響曲も、途中で演奏者たちがベルアップで楽器を演奏する部分も存在した。 ホルンも上に持ちあげて演奏したりもした。顔を上げて演奏すると楽譜を見るのに難しさはないだろうか?という気もしましたが…視覚的な効果が確かに良かった。マーラーはしっかり観客が最後まで集中できる要素をうまく入れておいたのではないか。

第2楽章は第1部の本論といえる。攻撃的なリズムで始まるが、やはり久石譲の指揮はよどみない速さとスピード感が感じられた。第2楽章も同様に、よりゆったりとした落ち着いた雰囲気で対照的なモチーフが登場し、2つの素材が交互になってポリフォニー的に重なり合ったりする。

第2楽章の面白いポイントは、明るい気運を帯びる長調のコーラルが登場し、曲の雰囲気をしばらく掌握してすぐに墜落し、結局短調に戻ってくる部分だ。 第2楽章が終わる時、二度目に登場するコーラルではホルンの素敵で豊かな音色が圧巻だった。

第3楽章もホルンがとても重要な楽章だ。 ホルンが第3楽章の始まりを知らせ、明るくて軽快な民俗踊曲であるレントラーで始まる。その後、慌ただしい動きの暗いモチーフが登場するが、すぐに曲は暗い雰囲気になる。

このように第3楽章は暗黒と光明の主導権の戦いが繰り返されるが、曲が暗い雰囲気で落ち続けようとする渦中には雄大なホルンが空から降りてくるように登場し雰囲気を転換させる。

ホルンが大好きな私としては幸せな瞬間の連続だった。

第3楽章にもピッチカートで演奏される部分があるが、この部分も指揮棒を後ろに折りたたんで指揮するのが見られる。

第3楽章で登場する珍しい木打楽器。 特異な打楽器もマーラーの交響曲の特徴だろうか。

第3楽章の終わりにまた空を飛び始めるホルン!!!第3楽章はホルンで始まりホルンの咆哮で終わる。

映画音楽の作曲家である久石譲にとって重要な楽章となる第4楽章アダージェット。この曲からインスピレーションを受けたAdagioという新作が初演された状況では、第4楽章にさらに期待を持たざるを得なかった。

やはりアダージェットは指揮棒を下ろして素手で指揮する。

アダージェットは死や哲学的意味を含ませるように10分~11分の長さでゆっくり演奏される場合がありますが、久石譲の指揮では9分強の長さで演奏された。久石譲も3部を光明を意味するものと解釈しているのではないか、という推測だ。

美しい旋律に沿って笑いながら指揮する姿は疲れた日常のヒーリングだった。

他の指揮者たちのアダージェットは、ときどき愛の裏の痛みや寂しさもにじみ出る感じだったとしたら、久石譲が指揮するアダージェットは、充満した愛だけを告白するセレナーデそのものだった。

最後の楽章である第5楽章は明るい雰囲気が全体を支配した。リズミカルにパン!と鳴る部分やいくつかのモチーフが無邪気に交互に繰り返し登場するのが面白かった。

コントラバスが弦を力強く引っ張るこの場面はしばらく脳裏に残った。

第5楽章の最後は第2楽章で一時的に登場してすぐ消えたそのコーラルが再び登場し、今度はきちんと明るいエネルギーを存分に発散して交響曲が終わることになる。

おわりに

今回のコンサートを見ながら、久石譲がベートーヴェン交響曲とブラームス交響曲の全曲を指揮して発売し、自分だけの指揮スタイルをきちんと構築しているという感じを受けた。例えば、アダージェットの速すぎずにスピードを逃さない部分は、ブラームス交響曲1番の再録音をした部分が思い浮かんだ。

実は私はクラシック音楽とはあまり馴染みがなく、今も難しい部分が多い。しかしこの頃はクラシックの楽しさを少しずつ身につけている。難しかったマーラーの交響曲も近づく感じを受けた。特に今回の交響曲5番はアルバムとして発売されることを願う。ブラームスの交響曲第3番のような人生曲の感じだった!

これからはどんなクラシック作品を久石譲の指揮で会うことになるのか、とても楽しみだ。

2023年9月29日 tendo

出典:TENDOWORK|히사이시조 – 신 일본 필 교향악단 제651회 정기 연주회 리뷰

https://tendowork.tistory.com/92

翻訳機能のせいで!?、ごつごつとした文章になることもありますが、なるべく書き換えないようにそのままにしています。単語として最適に翻訳されている言葉なのか、という不安もまたいつもつきまといます。tendoさんの着眼点はもちろん、表現のしかたもとても楽しくて好きなので、tendoさんらしい個性的なレポートが伝わるといいなと思っています。

ウッドパーカッションンは「ホルツクラッパー(スラップスティック)Slapstick」という鞭(むち)みたいですね。マーラー作品では第5番と第6番に登場するみたいです。

楽器配置について。久石譲は対向配置でおなじみです。tendoさんのレポートにもあるとおり、本公演では対向配置のパターンが少し違っています。簡単に言うとヴィオラとチェロが逆になっていて、コントラバスが右側にきています。ひとくちに対向配置といってもそのパターンは複数あって、作品ごとに最適なものを選んでいるのかもしれません。あるいは、久石譲の最新版になっていくのかもしれません。(どうして最新版…直近のグラモフォン録音の配置もこうなっていたからです…定点観測はつづく)

ひとつポイントなのは、チェロとコントラバスはセットで近くに配置されます。上の簡単に言うと~を言い換えると、ヴィオラとチェロが逆になり、それに連動するようにコントラバスもチェロ後方の上手奥になっている、という感じになります。第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンが左右対称になる両翼配置を基本として、ヴィオラ・チェロ・コントラバス、それにともなう管楽器群の配置パターンのバリエーションが対向配置にもある、そんな感じだと思います。

tendo(テンドウ)さんのサイト「TENDOWORKS」には久石譲カテゴリーがあります。そこに、直近の久石譲CD作品・ライブ配信・公式チャンネル特別配信をレビューしたものがたくさんあります。ぜひご覧ください。

https://tendowork.tistory.com/category/JoeHisaishi/page=1

本公演のプログラムノートや、久石譲の公演前メディア・インタビューなどはこちらにまとめています。

from 新日本フィルハーモニー交響楽団公式ツイッター

from Suntory Hall Official Twitter

「行った人の数だけ、感想があり感動がある」

久石譲ファンサイト 響きはじめの部屋 では、久石譲コンサートのレポートや感想、いつでもどしどしお待ちしています。応募方法などはこちらをご覧ください。どうぞお気軽に、ちょっとした日記をつけるような心もちで、思い出をのこしましょう。

みんなのコンサート・レポート、ぜひお楽しみください。

reverb.

これからもコンサート配信つづくといいですね!

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪

Posted on 2023/09/29

2024年5月23日、久石譲によるスタジオジブリ宮崎駿監督作品演奏会がドイツ・デュッセルドルフにて開催決定!

2017年6月パリ世界初演、「久石譲 in パリ -「風の谷のナウシカ」から「風立ちぬ」まで 宮崎駿監督作品演奏会-」(NHK BS)TV放送されたことでも話題になりました。 “Info. 2024/05/23 「久石譲 シンフォニック・コンサート スタジオジブリ宮崎駿作品演奏会」(デュッセルドルフ) 開催決定!!” の続きを読む

Posted on 2023/09/28

2024年5月25日、久石譲によるスタジオジブリ宮崎駿監督作品演奏会がドイツ・ミュンヘンにて開催決定!

2017年6月パリ世界初演、「久石譲 in パリ -「風の谷のナウシカ」から「風立ちぬ」まで 宮崎駿監督作品演奏会-」(NHK BS)TV放送されたことでも話題になりました。 “Info. 2024/05/25 「久石譲 シンフォニック・コンサート スタジオジブリ宮崎駿作品演奏会」(ミュンヘン) 開催決定!!” の続きを読む

Posted on 2023/09/23

2023年9月21,22日、久石譲によるスタジオジブリ宮崎駿監督作品演奏会がイギリス・ロンドンにて開催されました。

2017年6月パリ世界初演、「久石譲 in パリ -「風の谷のナウシカ」から「風立ちぬ」まで 宮崎駿監督作品演奏会-」(NHK BS)TV放送されたことでも話題になりました。 “Info. 2023/09/23 《速報》「久石譲 シンフォニック・コンサート スタジオジブリ宮崎駿作品演奏会」(ロンドン) プログラム” の続きを読む

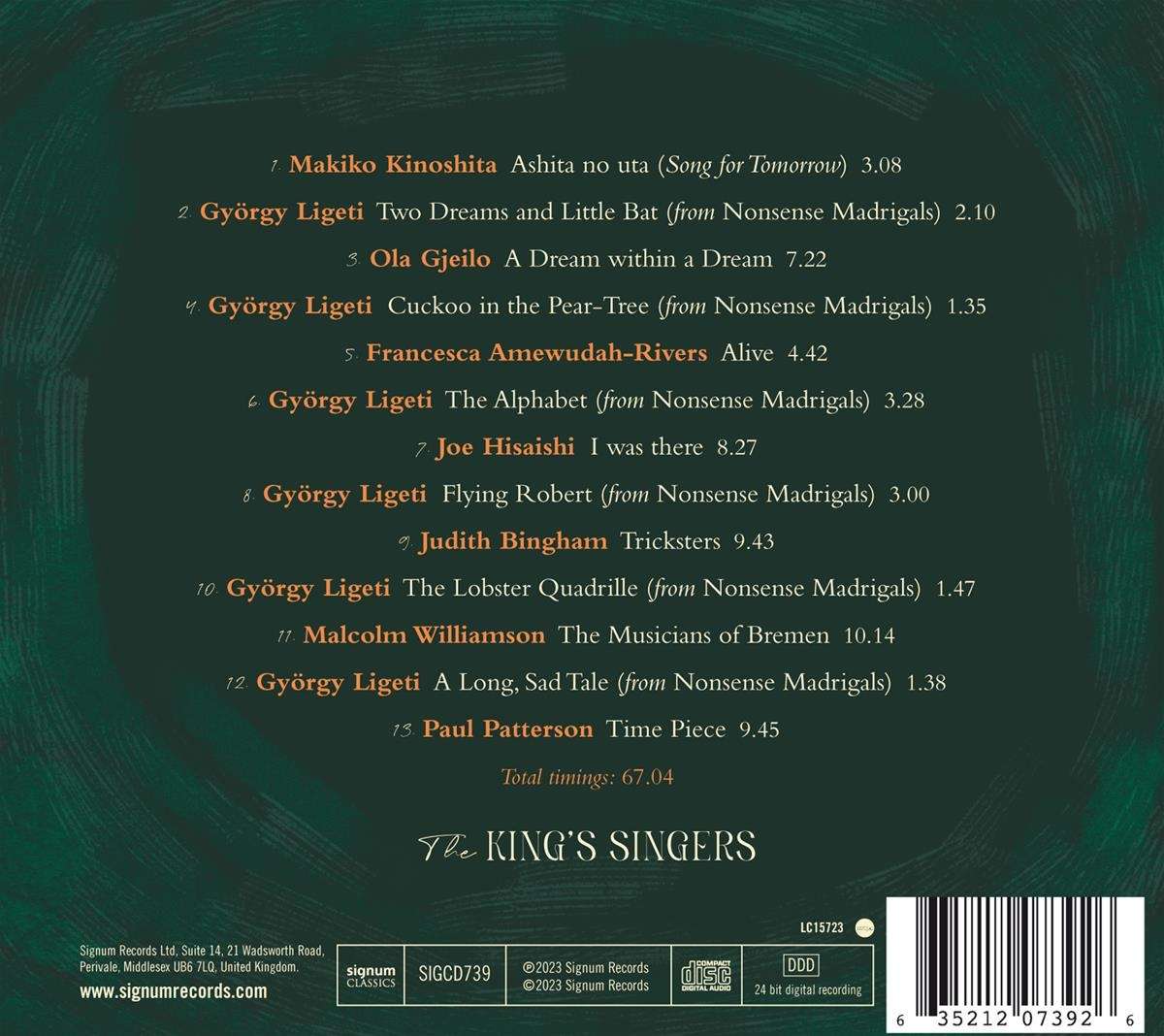

2023年9月22日 CD発売 XSIGCD739

キングズ・シンガーズ新録音。リゲティ生誕100周年記念&委嘱作品集!

男声ア・カペラのレジェンド、キングズ・シンガーズ!リゲティ生誕100周年記念と55年の歴史の中で委嘱した作品を厳選!2022年12月の来日公演でも取り上げた、久石譲の《 I was there 》、木下牧子の《あしたのうた》も収録!

ルネサンス・ポリフォニーからジャズ、ポップスまで2000曲以上ものレパートリーを誇り、2018年に結成50周年を迎えた男声ア・カペラ・グループのレジェンド、キングズ・シンガーズ。本アルバムでは、2023年に生誕100周年を迎えるリゲティの作品を中心に、キングズ・シンガーズの55年の歴史の中で、彼らのトレードマークである音楽的なストーリーテリングと喜びにあふれた委嘱作品を収録。アルバムのタイトルでもある「ワンダーランド」の通り、魔法、神話、おとぎ話の世界に立ち返っています。

遊び心のある子供の詩やルイス・キャロルの代表作「不思議の国のアリス」からの抜粋を題材にしたリゲティのナンセンス・マドリガル集を中心に、オーストラリアの最も著名な音楽家のひとり、マルコム・ウィリアムソンによって1972年に作曲されたグリム童話「ブレーメンの音楽隊」に基づいた音楽、2022年12月の来日公演で世界初演された久石 譲の『I was there』(9.11や東日本大震災など、悲劇的な出来事の文化的記憶に焦点を当てた作品)、同じく2022年の来日公演で披露された(初演は2020年)木下牧子の『あしたのうた』(自然界を中心とした希望とポジティブなテーマを思い浮かばせる作品)まで、各時代を代表する現代作曲家から200を超える作品を捧げられてきたキングズ・シンガーズの珠玉のレパートリーをお楽しみいただけます。(東京エムプラス)

(メーカー・インフォメーションより)

~平和~

久石譲:I was there(委嘱作品/世界初演)

Joe hisaishi: I was there (World Premiere on this tour)

”I was there”はThe King’s Singersの委嘱によって作曲した。”I Want to Talk to You”(2020年作曲)に続く英詞作品の第2弾である。当初から”I was there”というコンセプトは決めていた。そして2001年の9.11ニューヨークの世界貿易センターへのテロ、2011年の3.11東日本大震災、2020~22年のCOVID-19の犠牲者による証言、現場で命を失った人たちの手紙などを元に人々が最後に何を考えたか、何を願ったかを音楽で表現しようと考えた。しかし、かなりの長さが必要なこと、重いテーマであること、The King’s Singersの爽やかなコーラスには合わないことを考慮してタイトルだけ残し、音の構成に重点を置いて、約8分半の楽曲として作曲した。

繰り返される”I was there”という言葉とメロディーはミニマル的なズレを生じさせながら、徐々に変容していき、日本語の言葉も登場する。作詞はMAIで”I was there”と関連用語だけにした。ただ言葉としては使われていないが、言外に僕の最初に考えたことは行間から滲み出ていると思う。

The King’s Singersの6名の音域表(各自微妙に違う)を見ながら作曲をしていくうちに、如何にこの6声であることが有効かわかってきた。つまり通常コーラスは4声部で描くことが多いが、6声だと3声ずつ2グループにできること、カウンターテナーの低域での音量などの問題が出た時の補強、ハーモニーの時の微妙なバランスを取る時などの他、各パートが自由に動ける、または休めるなど多くの利点があった。

だが最大の強みは彼らが単に歌うだけのグループではなく、信頼し合い響き合うFamilyのような絆と人としての知性なのではないか、と僕は思った。

12月に初演される予定だが、その時2022年がどういう年であったか、そして新しい年はどういう年になるのか?彼らの歌を聞きながら思いを馳せたい。

久石譲

(ザ・キングズ・シンガーズ 2022 日本ツアープログラムブック より)

日本ツアーの久石譲とのリハーサル風景、メンバー・インタビュー、コンサート・レビュー、また数か月後にTV・ラジオ放送されたプログラム内容も記した。

『ワンダーランド ~リゲティ生誕100周年と久石譲、木下牧子、イェイロ、ビンガム、パターソン他の委嘱作品集』

キングス・シンガーズ

1.木下牧子:あしたのうた

2.ジェルジ・リゲティ:ナンセンス・マドリガル集より 2つの夢と小さな蝙蝠

3.オラ・イェイロ:夢の中の夢

4.リゲティ:ナンセンス・マドリガル集より 梨の木の上のカッコウ

5. フランチェスカ・アミューダー=リヴァーズ:アライヴ

6.リゲティ:ナンセンス・マドリガル集より アルファベット

7.久石譲:I was there

8.リゲティ:ナンセンス・マドリガル集より 空飛ぶロバート

9.ジュディス・ビンガム:トリックスター

10.リゲティ:ナンセンス・マドリガル集より ロブスターのカドリーユ

11.マルコム・ウィリアムソン:ブレーメンの音楽隊

12.リゲティ:ナンセンス・マドリガル集より 長く、悲しい物語

13.ポール・パターソン: タイム・ピース

キングズ・シンガーズ

パトリック・ダナキー(カウンターテナー)

エドワード・バトン(カウンターテナー)

ジュリアン・グレゴリー(テノール)

クリストファー・ブリュートン(バリトン)

ニック・アシュビー(バリトン)

ジョナサン・ハワード(バス)

録音時期:2022年10月19,21日、2023年1月16-18日

録音場所:イギリス、サフォーク、ブリテン・スタジオ

録音方式:ステレオ(デジタル/セッション)

国内仕様盤(解説日本語訳、歌詞訳&日本語曲目表記オビ付き)

The King’s Singers – Wonderland

1.Makiko Kinoshita: Ashita no uta

2.György Ligeti: I. Two Dreams and Little Bat

3.Ola Gjeilo: A Dream within a Dream

4.György Ligeti: II. Cuckoo in the Pear-Tree

5.Francesca Amewudah-Rivers: Alive

6.György Ligeti: III. The Alphabet

7.Joe Hisaishi: I was there

8.György Ligeti: IV. Flying Robert

9.Judith Bingham: Tricksters

10.György Ligeti: V. The Lobster Quadrille

11.Malcolm Williamson: The Musicians of Bremen

12.György Ligeti: VI. A Long, Sad Tale

13.Paul Patterson: Time Piece

Posted on 2023/09/21

2024年4月6,7日、久石譲によるスタジオジブリ宮崎駿監督作品演奏会がフランス・パリ近郊のラ・デファンスにて開催決定!

2017年6月パリ世界初演、「久石譲 in パリ -「風の谷のナウシカ」から「風立ちぬ」まで 宮崎駿監督作品演奏会-」(NHK BS)TV放送されたことでも話題になりました。 “Info. 2024/04/06,07 「久石譲 シンフォニック・コンサート スタジオジブリ宮崎駿作品演奏会」(ラ・デファンス) 開催決定!!” の続きを読む

Posted on 2023/09/20

ふらいすとーんです。

今回はクラシック演奏会の《カーテンコールの撮影OK》についてです。

カーテンコールっていつ?

どのオーケストラも?

どの種類の演奏会も?

撮影って写真?動画?

……

どこまで知っていますか?

僕はちんぷんかんぷんです。今でも。

▽アンケート結果

▽知りたい

▽きっかけ

▽流れ

▽N響の場合

▽新日本フィルの場合

▽なんとなくルール

▽久石譲の場合

▽僕の意見

▽撮影OK一案

▽お願い

《あなたはどっち派?》🎻🎹

クラシック演奏会カーテンコールの

— 久石譲ファンサイト 響きはじめの部屋 (@hibikihajimecom) September 17, 2023

クラシック演奏会カーテンコールの

撮影OK派 53.8%

撮影NG派 46.2%

でした。投票ありがとうございます。

「わからない」という選択肢をつけなかったので、簡単に選びにくかったかもしれません。この1票1票のなかに「どちらかといえば」「この条件なら」「今の状況なら」といろいろな思いがくっついていると思っています。ありがとうございます。予想ではシンプルに撮影できるならOKのほうがいいでしょが多いのかなと思い、とても新鮮な結果でした。

下の「コメントする」からどうぞ

*メールアドレスの入力が必要かもしれません。スパム防止のためです。メールアドレスが公開されることはありません。

SNS投稿のリプや引用を使ってどうぞ

Overtone.第95回 カーテンコールっていつ?撮影OKって?

なんとなくルールの今、メリット・デメリット・意見どしどし知りたい🙌🙌🙌https://t.co/CLt8OIId4p

— 久石譲ファンサイト 響きはじめの部屋 (@hibikihajimecom) September 20, 2023

コンサートを楽しみたいファンだから。ざっくばらんな意見交換ができたらいいですね。こうなったらいい!こうなっていってほしい!という前向きな提案として、観客側の思いをオーケストラ団体の皆さんに知ってもらえるチャンスにしたいです。僕もわりと直球に言っています。でも、文句・不満言って終わり、じゃなくて賛成・反対・自分にはなかった見方も知りたいし、いいと思える解決策に向かえばいいなと思います。

9月9日開催「新日本フィル 定期演奏会」に行きました。終演後、コンサート感想SNSにカーテンコール写真は見なかったように思います。当日、会場アナウンスや掲示に《カーテンコール撮影OK》案内はなかったように思います。

9月11日開催、別日同公演です。終演後、コンサート感想SNSにたくさんのカーテンコール写真あるいは動画撮影まで見受けました。投稿者によっては「カーテンコール撮影OKと確認しています」とわざわざ添えてあったり。何も添えず撮影投稿がもちろん多いです。

同じ公演内容で《カーテンコール撮影OK》と知ってる人と知らなかった人。結果的には両日OKだったようです。でもそのことでSNS「あれっていいのかな」みたいな空気になっていたりもしました。もっとも個人的に言わせてもらうと、積極的にSNSいいねしていいかわからない、したいけどためらう、それがきっかけです。コンサートに行った人でもわかっていないのに、行っていない人がOK/NGなんてわかるわけない、そんなので拡散効果って生まれるのかな。

2022年9月10日公演より、NHK交響楽団は『定期公演終演時のカーテンコールがスマートフォンやコンパクトデジタルカメラなどで撮影可能となります』と発表しました。日本オーケストラでは初の解禁となりました。その後、各団体も追随するように解禁しています。最新トピックでは、2023年9月15日、群馬交響楽団が『定期演奏会のカーテンコールの写真撮影を解禁する』と発表しました。その記事には『日本オーケストラ連盟の正会員25団体のうち、7団体が撮影を認めている』とありました。全国で7団体OK、東京には9団体あります、東京だけみてもOKオケとNGオケが混在している現状です。

(ツッコミどころにマーカー引きました。のちほど。)

2022-23シーズン定期公演の開幕となる2022年9月Aプログラム(9月10日、11日)より、定期公演終演時のカーテンコールがスマートフォンやコンパクトデジタルカメラなどで撮影可能となります。

ぜひご自身のSNSに投稿し(ハッシュタグ「#N響」「#nhkso」の追加をお願いします)、コンサートの感動を多くの方と分かち合っていただければと存じます。ほかのお客様の映り込みにはご注意ください。

撮影に際しては下記のルールを守ってくださいますようお願い申し上げます。

・撮影できるのは終演時のみです。

・撮影はご自席からとし、手を高く上げる、望遠レンズや三脚を使用するなど、周囲のお客様の迷惑となるような行為はお控えください。

・撮影前にスマートフォンのフラッシュ設定が「オフ」になっているかご確認をお願いいたします。

出典:N響定期公演で終演時のカーテンコールが撮影可能となります(11/17更新)

https://www.nhkso.or.jp/news/20220909.html

2022年9月よりN響定期公演で、終演時のカーテンコールを撮影していただけるようになりましたが、撮影をはじめる前には、スマートフォンのフラッシュ設定が「オフ」になっているかご確認いただきますようお願いいたします。

出典:[お願い]終演時カーテンコール撮影での「フラッシュ」はお断りします

https://www.nhkso.or.jp/news/20221110.html

N響はプログラム冊子にも上記公式サイトと同じ案内を掲載しています。当日の開演前や休憩時間のアナウンスなども使って積極的にPRしていると観客ブログも見ました。

演奏会の撮影に関するお知らせ(「第九」特別演奏会)

「第九」特別演奏会(2022/12/17・18・20・23・24)では、終演後カーテンコールの写真撮影が可能です。

一度退場した指揮者・ソリストが再登場したら撮影可能です。

撮影の際は、自席に着席のまま、スマートフォン・携帯電話でお願いいたします。

①サントリーホール公演では、前半(オルガン独奏)終了時は撮影いただけません。

②スマートフォン、携帯電話のカメラでの撮影が可能です。

③フラッシュの使用、自撮り棒・三脚等の使用はご遠慮ください。

④カメラを高く掲げた撮影は、後ろのお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。

⑤ほかのお客様の映り込みにご注意ください。

⑥演奏中はスマートフォン、携帯電話の電源をお切りください。録音・録画は違法行為です。

演奏会の感動を、ハッシュタグをつけてSNSにぜひ投稿してください。

#新日本フィル第九 #佐渡第九 #sadono9

出典:演奏会の撮影に関するお知らせ(「第九」特別演奏会) | [公式]新日本フィルハーモニー交響楽団—New Japan Philharmonic—

https://www.njp.or.jp/news/5806/

(1)カーテンコール=終演後

全プログラムが終わった終演後らしい。一旦退場した指揮者やソリストが再登場したときらしい。そこからアンコールになったら?アンコールも全て終わったカーテンコールのときのこと?アンコールありなしってわかる?じゃあいつ撮れる?アンコールが始まりそうになったらまた急いで電源OFFする?

(2)全公演じゃない

定期公演・定期演奏会においてらしい。〇〇シリーズはOK?特別演奏会もこれはOKこれはNGとか出てくる?コンサートの種類を把握している人ってどれだけいる?自分の行く公演はって事前にしっかり調べる人どれだけいる?

(3)カーテンコール≠拍手の時間

前半終了時はNG。曲と曲の間の拍手の時間はNG。終演後カーテンコールの時間はOK。

(4)PR方法

公式サイトの案内気づくかな?当日プログラム冊子に掲載しているところ、公演ごとに案内を挟み込みしているところ、OK公演だけど挟み込みもしていないところ。当日開演前や休憩時間にアナウンスしてるしてない、わかりやすく掲示してるしてない。バラバラ。

(5)撮影

スマートフォン・携帯電話のみのところ、コンパクトデジタルカメラもOKなところ。《撮影》とだけあって《写真・動画》の区別をはっきりさせていないところ。ウヤムヤ。

久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ(WDO)

過去からの慣例では撮影NG

久石譲 FUTURE ORCHESTRA CLASSICS(FOC)

過去からの慣例では撮影NG

久石譲 presents MUFIS FUTURE(MF)

過去からの慣例では撮影NG

久石譲指揮 各オーケストラ 特別演奏会

公演ごとによる?

そのオーケストラ団体が撮影OKにしているか?

定期演奏会ではない特別演奏会になる

久石譲指揮 新日本フィルハーモニー交響楽団 定期演奏会

新日本フィルは定期演奏会の撮影OK

〇〇特別公演はNG

久石譲指揮 日本センチュリー交響楽団 定期演奏会

過去からの慣例では撮影NG

〇〇特別演奏会もNG

これだけでもうパニックです。コンサートに行き慣れている久石譲ファンなら「今日は撮影OK公演だな/これはいつもダメなやつだよね」とわかることもあるかもしれません。でも新規客・海外客はどうでしょう? SNSで情報チェックいつか久石譲のコンサートに行きたい!夢が叶った!そんな人も客席にはたくさんいます。そういえば、みんな写真も投稿してたね、よし自分もバシャバシャ撮ろう、演奏中はダメだよね、開演前はいいんだっけ。このくらいは心配に確認するかもしれません。でもコンサートの種類で違いがあるなんて。海外客ならもっともっと、あ日本のコンサートも撮影OKになったんだね、SNSで情報収集してきた旅行客や海外ファンからしたらそうでしょう。オーケストラ団体でOK/NGとか、公演でOK/NGとか、そんな煩雑な、、日本の文化もOKになったんだね、そのひとつしか頭にない。これふつうです。きっと思い出の一枚を撮ってやろうと張り切っています。注意されても、なんで注意されてるのかわからない、かもしれません。

(1)拍手を送ることに全集中したい

惜しみない拍手を送れるのはカーテンコールの時間だけです。それを疎かににしてまで撮影に夢中になるような文化ならいならいと思います。

(2)公式投稿してほしい ー拡散ー

もし公式や主催側がカーテンコールを投稿してくれるという約束があるなら、がんばって撮影しようとする人も減るのではないでしょうか。「〇〇交響楽団のSNSをフォローいただいているお客様、後ほど公演風景を投稿します。ぜひ拡散・引用にご活用ください。ひと言感想も添えていただけるとうれしいです。」と案内すれば効果アップしないでしょうか。新規客も、この機会にフォローしようかなとなるかもしれない。

(3)公式投稿してほしい ー安心ー

コンサートに行っていない人も含めて、拡散していいかわからないようなものを誰も好意で拡散しません。SNSに撮影したものがたくさん流れてくるけど、これって撮影OK?いいねしても拡散してもOK?ちょっとわからないからスルー。関係者がアップする場合でも「特別に許可を得ています」と書いているから安心して拡散しています。バズることもあります。

(4)目的と効果

クラシック演奏会ってそんなにカーテンコール風景に違いありますか。ポップスやロックのコンサートと比べて舞台セットや出演者の衣装など。客席からしか撮れない似たりよったりなものよりも、公式/主催者しか撮影できない一枚、舞台袖からのショットやズームな一枚、その公演でしか記録できない一枚とわかります。ほかにも観客が撮影したものは、もう団員たちが半分退場していたり、楽器を片付けているところだったり。団員たちもそんな姿を撮影されてSNSに投稿されてうれしいでしょうか。カーテンコールがどこからどこまでをさすか曖昧だから、こういった終演後退場時間までずるずるルールです。そこに効果はありますか。ただ観客の思い出づくりのためにカーテンコールくらいなら撮影OKと解禁しましたと言われたほうが、現状を理解できるというか納得できるというか(小声)。

(5)一番見たいのは

久石譲コンサートであれば。久石譲がピアノを弾いている姿、久石譲が指揮している姿。そしてオーケストラが迫真の演奏をしている姿。これこそ見たい。でも観客はそれの瞬間を撮影すること叶わない。それができるのは公式/主催者だけです。「感動したー!」「このコンサートに行ってきたよー!」素敵な写真を使って拡散したほうが演奏会の魅力も伝わるし、行ってみたいと思うきっかけになるような気はします。

(6)撮影OKなら

ルールを統一してください。

《撮影》ではなく《写真撮影》としてほしいです。動画撮影のSNS投稿も見ます。動画を30秒も1分間も撮るくらいなら、拍手をたくさん送ったほうがいいし、写真に比べて映り込みの編集も簡単ではありません。あと、スマートフォン・携帯電話とわざわざ限定してほしいです。コンパクトデジタルカメラといっても大きめなもの、望遠のものいろいろあります。

公式サイトでの告知、プログラム冊子への掲載、当日会場アナウンス(日本語・英語)、イラスト案内(舞台・順路)、アナウンスの頻度(開演前・休憩時間)。「撮影・録音は固くお断りします」のあとに「カーテンコールの撮影もご遠慮ください」なのか「当公演はカーテンコールのみ撮影いただけます」なのか。カーテンコールとはどこの時間をさしているのか。

日本のオーケストラの文化として。オーケストラ団体ごとのOK/NG、公演ごとのOK/NGは現時点では致し方ないと思います。でもルールは統一してほしい、そのルールでうちも解禁するか、ほかのオケも効果出てるみたいだし始めるか、GO判断も運用もシンプルに広がっていけます。

僕は撮影NG派なんだけど…

もしやるのなら積極的にやる一案。

(1)開演前はマイクアナウンス&大きいボード掲示

通路を歩いて案内するよりよっぽど効果的。小さくて見えないボードと地声でスタッフさんはがんばっている。舞台下手付近にでも、ホワイトボードをがらがらーっと出してきて大きく貼出し告知しておく。遠くからも見える、どの時間にホール入場してもわかる。開演ベルが鳴ったらがらがらーっと下げる。常連客も新規客も海外客も、特大告知ひとつでも6,7割は理解できるかもしれない。このボードの大きさや位置によっては、写真にも映り込んでくれるから、SNS投稿しても「NGって出てるのに」って見た人もわかる。以下、OKサインのときも同じ。(…ステージ中央に置くっていうのもあまりに品がないと思ったもので、そんな品のないことを演奏会でさせないでほしいと思ったもので…)

(2)前半終了、休憩時間

同じく出す。

いよいよ終演後カーテンコール!

一旦退場した指揮者やソリストが再登場したら、プラカードを掲げたスタッフ登場。今まで《撮影NGマーク》を見ていた観客たちは一瞬どよめき湧くかもしれない。《撮影OKマーク》になってる。今だけ写真撮影していいの?!

演奏会の感動や拍手の雰囲気に割り込むかもしれない。余韻をぶち壊すかもしれない。でもここはもう逆手にとってイベント演出にしてしまう。サービスタイムですどうぞ。

フラッシュはダメだよとか、動画撮影はダメだよとか、そういうのもいる。撮影タイムで一斉にカメラ向けられ撮られてるとわかった指揮者も団員もさらにいい表情になるかもしれない。これでも全体の3,4割くらいしか撮影しないのでは、仮に久石譲&WDOだったとして7割いくかな、FOCやMFでも5割いくかな、と予想。(積極的にやってもそうなら、今の中途半端なのって1割も撮影してな…発言自粛…でもその数でトラブルや不快の火種にな…発言自粛)

指揮者やソリストが舞台袖にはけたら(再登場回数は公演による/アンコール演奏のタイミングもある)、プラカードをひっくり返して《撮影OK》のタイムアップを知らせる。この時間が約2~3分だったとしてSNS投稿するいい写真の候補も増える。観客全体が周知しているからSNSのトラブルも起こりにくくなる。みんないい写真あげてる!コンサートうらやましい!ってなるかもしれない。

そして、指揮者やソリストが最後の再登場。ここはもう拍手に集中しよう。スマホをなおして惜しみない拍手を力いっぱい送ろう。

退場時、ホール出入り口などに「本日のコンサートはこのハッシュタグをつけてSNS投稿してください」「カーテンコールの撮影はいかがでしたか。あなたのベストショットと一緒に感想も添えてください」「公式アカウントからも公演風景を投稿します。ぜひそちらも拡散や引用にご活用ください」など。

うまくいけば、コンサートの感動&撮影タイムのイベント感に思い出はさらに膨らむかもしれない。ここまで積極的にやってPRの目的と拡散の効果といえるのではないでしょうか。

定期演奏会で盛り上がる演出になるかと言われたら、ちょっと難しいような気もします。全ての公演が大入りでもないでしょうし客層もあるでしょう。でも《カーテンコール撮影OK》を解禁したのなら、それがより効果を生むような文化を地道につくっていく。できないなら定期演奏会じゃない特別演奏会や盛り上がそうな公演を使って最大効果をピンポイントに狙っていく。とにかく惰性でやっていても意味はない。いつまでたってもうまく運ばない。と思います。

SNSだから簡単に広まるわけじゃありません。新鮮に積極的に目立つほど、なんとかそれをくり返して定着していって。はじめて、クラシックの演奏会に行ったことない人、オーケストラを生で聴いたことがない人、日常生活に「オーケストラ、クラシック、ベートーヴェン、ヴァイオリン、ピアノ」そんなキーワードにとんと縁のなかった人たちの、タイムラインにふと現れるようになってくるんだと思います。

オーケストラ側の積極的・消極的姿勢の違いが観客の混乱を招いている一因はたしかにあります。客まかせ、中途半端なルール、客の解釈に委ねる、バズればいいかな、トラブル起きたら修正しようかな、よく言えばチャレンジ、とりあえずやってみようのままここまで来ています。それに観客は振り回されています。いや、もっとこれから振り回されることになります。

当日会場でいざこざ、あの人マナー違反してると思われないか不安になる、間違って注意する注意される。SNSでもめる、これアップしていいの、撮影OKとありましたと添える。あのオーケストラ団体のコンサートは、口うるさい客がいる、写真撮るばっかりでコンサートの余韻興ざめになることが多い、マナーで不快になることが多い、SNSでトラブるから投稿したくない。好きなことで悲しい思いをする。もう行かない、客離れ。

《カーテンコールの撮影OK》について、当初の目的と狙っていた効果、現状、今後予測できるリスクとリターンを、解禁から約1年、立ち止まってこれからを話し合っていただけるとうれしいです。日本のオーケストラの文化としてルールの統一をめざしてほしい。そして今、全国各地で毎日開催されている本日のコンサートごとに、観客にお知らせできる方法をアップデートしてほしい。コンサートを気持ちよく楽しみたいです。

▽知りたい

下の「コメントする」からどうぞ

*メールアドレス入力が必要かもしれません。スパム防止のためです。メールアドレスが公開されることはありません。

SNS投稿のリプや引用を使ってどうぞ

Overtone.第95回 カーテンコールっていつ?撮影OKって?

なんとなくルールの今、メリット・デメリット・意見どしどし知りたい🙌🙌🙌https://t.co/CLt8OIId4p

— 久石譲ファンサイト 響きはじめの部屋 (@hibikihajimecom) September 20, 2023

それではまた。

reverb.

お気軽にコメントください♪

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪