Posted on 2023/09/30

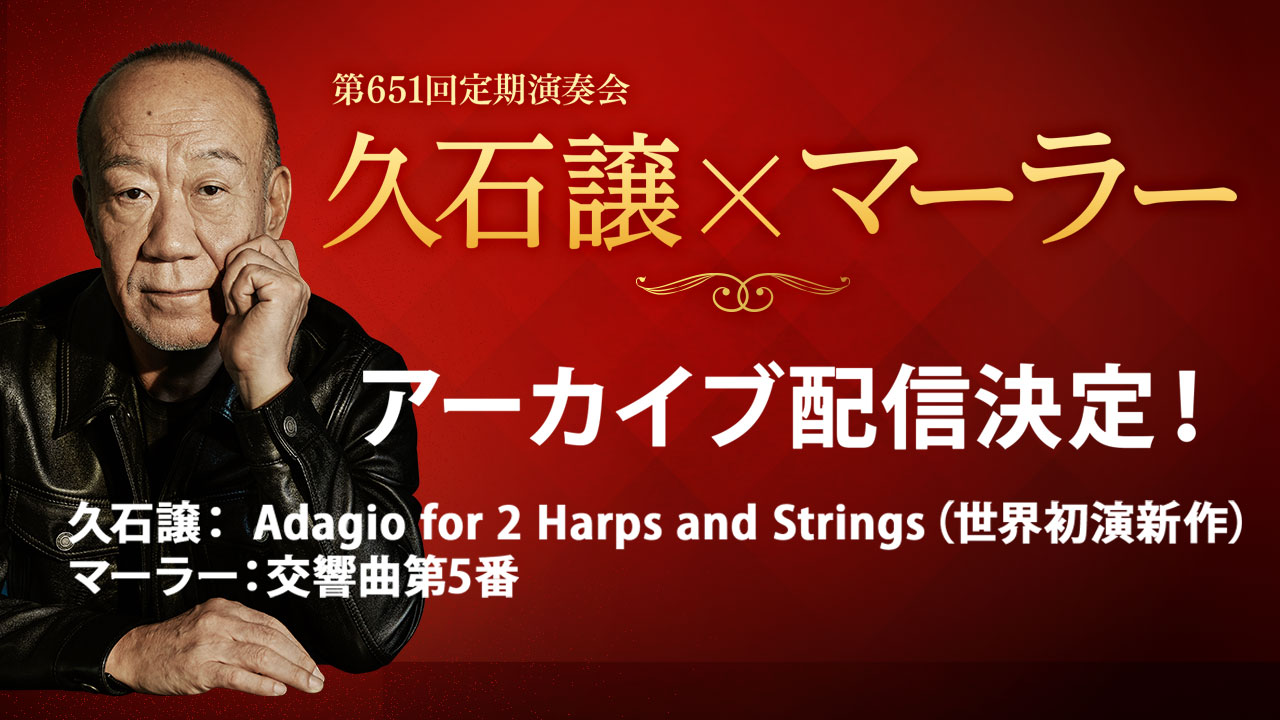

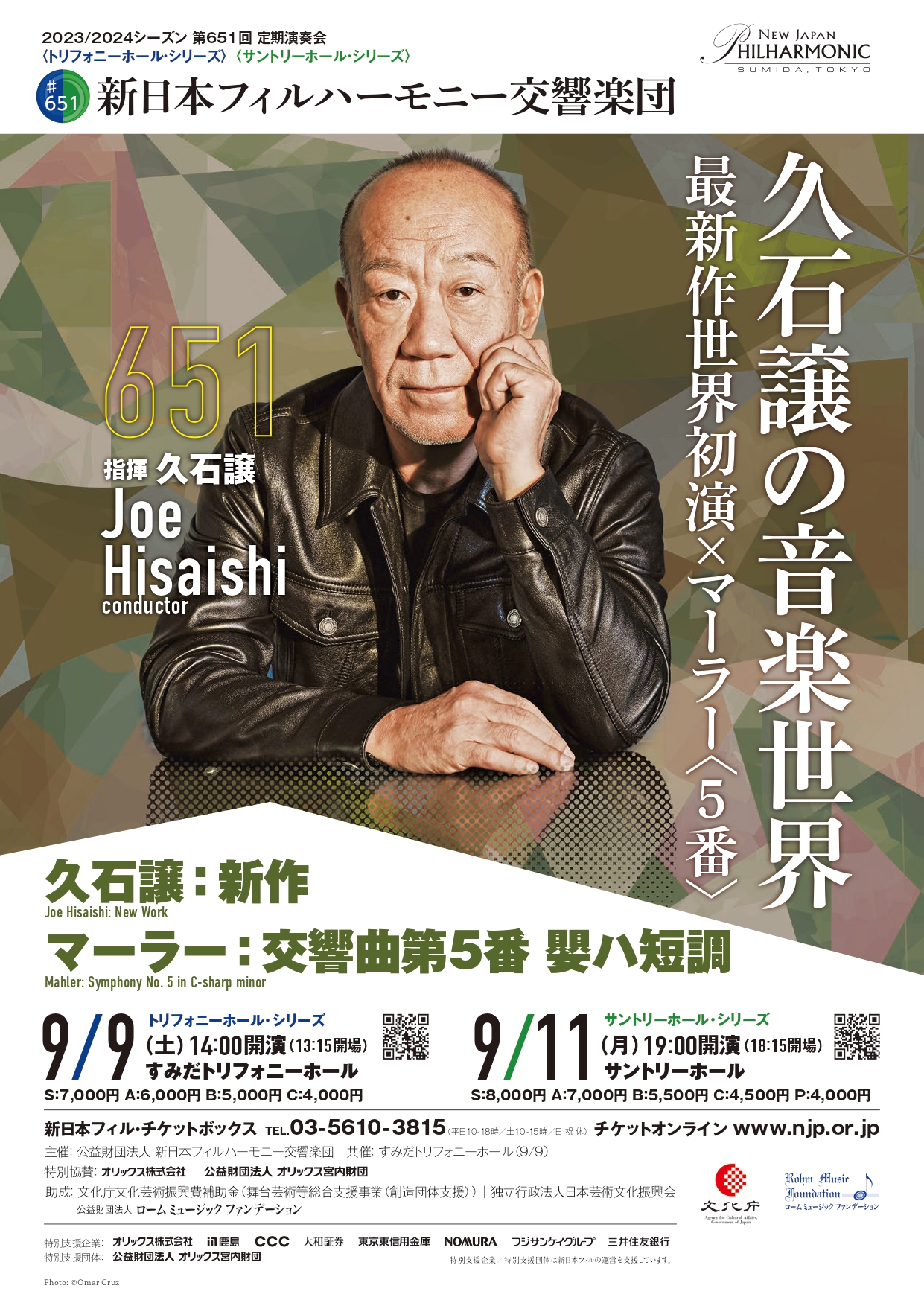

2023年9月9,11日開催「新日本フィルハーモニー交響楽団 第651回 定期演奏会」です。2020年同楽団のMusic Parterとして定期演奏会にも登場するようになっています。2021年には「マーラー:交響曲第1番」と自身の新作「久石譲:Metaphysica(交響曲第3番)」をプログラムしました。今回は「マーラー:交響曲第5番」と自身の新作「Adagio for 2 Harps and Strings」をプログラム、マーラー作品のなかでも有名な「アダージェット」(交響曲第5番第4楽章)と並べらることになった久石譲版アダージェットともいえる作品。

今回ご紹介するのは、韓国からアーカイブ配信レポートです。今年夏のFOCvol.6やWDO2023はライブ配信がなかったため、久しぶりのうれしい鑑賞、そしてしっかり書き残そうレポートです。いつもありがとうございます!

新日本フィルハーモニー交響楽団 定期演奏会 #651

[公演期間]

2023/09/09,11

[公演回数]

2公演

9/9 東京・すみだトリフォニーホール

9/11 東京・サントリーホール

[編成]

指揮:久石譲

管弦楽:新日本フィルハーモニー交響楽団

[曲目]

久石譲:Adagio for 2 Harps and Strings *世界初演

—-intermission—-

マーラー:交響曲 第5番 嬰ハ短調

はじめに

9月16日、第651回定期演奏会(久石譲指揮・サントリーホール)の公演が有料アーカイブ配信された。F.O.C. vol.6とW.D.O.2023が配信されなかった状況で、どれほど嬉しいニュースだったかわかりません。

今回のコンサートでは久石譲の委嘱新作Adagioとマーラーの交響曲第5番が演奏される。

Joe Hisaishi: Adagio for 2 Harps and Strings

この曲は久石譲が「マーラー交響曲第5番」のアダージェットにインスピレーションを受けて作曲した曲だ。いつものように、弦楽オーケストラで演奏される曲は指揮棒なしで素手で繊細に指揮する。優雅なハープ2台はまるで天国を思わせるようで、弦楽器はゆったりと平和に祈るように演奏する。まるで瞑想音楽のようにゆったりとくつろげる聴きやすい曲だった。

2台のハープ。久石譲は2台のハープをよく利用する。以前レビューしたFuture Orchestra Classics Vol.3でもレポ・スメラの「交響曲第2番」は2台のハープが一番前に配置されて印象的だった。久石譲の自作曲の中でも日本武道館コンサートでもハープ2台が使われ、その他にも「Another Piano Stories ~The End of the World~」アルバム(2009)と「天人の音楽2018」でもハープ2台が使われた。

弦楽器のスタッカートで雰囲気が少し変わったり、演奏されるフレーズが少しずつずれて、久石譲のミニマル作品の感じが漂う部分も存在する。「マーラー交響曲第5番」はトランペットとホルンの負担が大きい。そのような理由から、この曲が金管楽器の負担を軽減する役割にもなっていたのではないか、という考えもしてみた。だとしたら…のちにハープ2台が入る大規模な交響曲の緩徐楽章に入ってもいいのではないか。

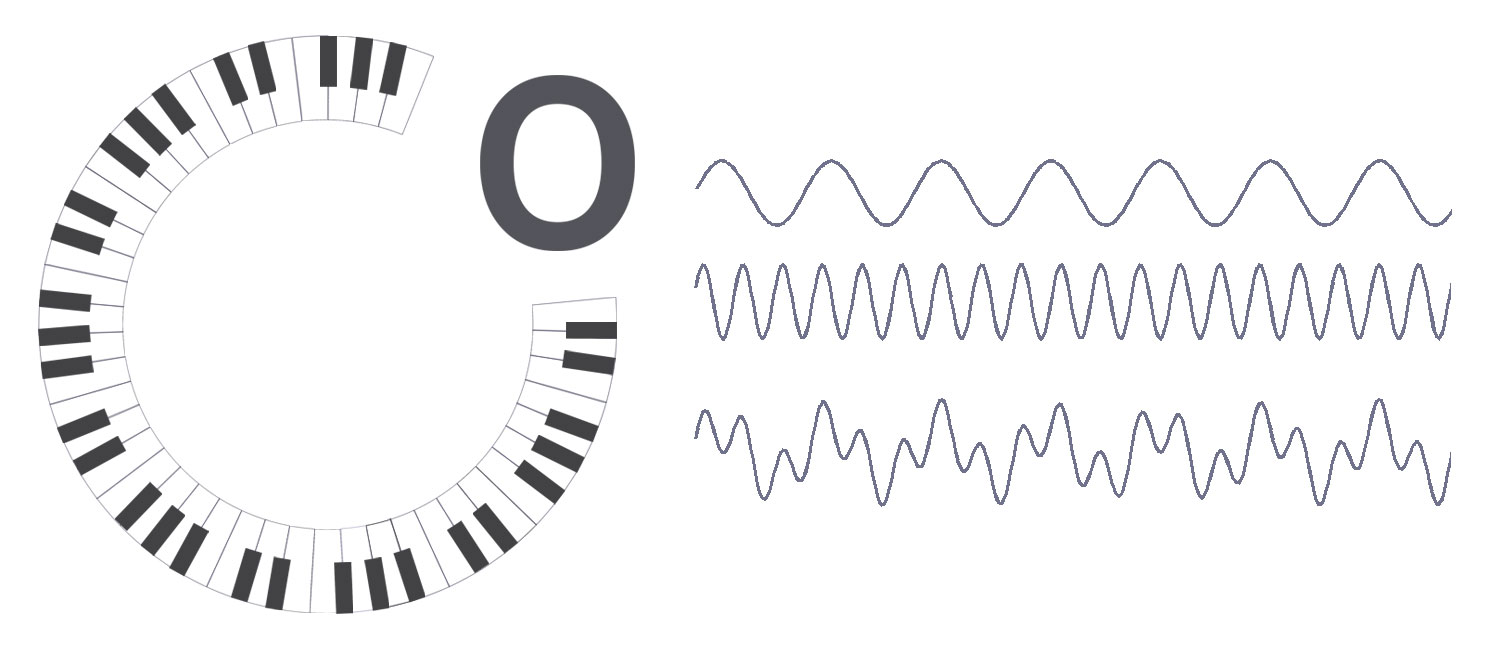

また、楽器の配置が常に使用していた第1ヴァイオリン-チェロ-ヴィオラ-第2ヴァイオリンの順序から少し変わり、第1ヴァイオリン-ヴィオラ-チェロ-第2ヴァイオリンの順序になるヨーロッパ式の配置方法を使用していたことが今回のコンサートの特徴だった。

この曲だけを演奏し、インターミッションの後、本日のメインであるマーラー交響曲が演奏される。

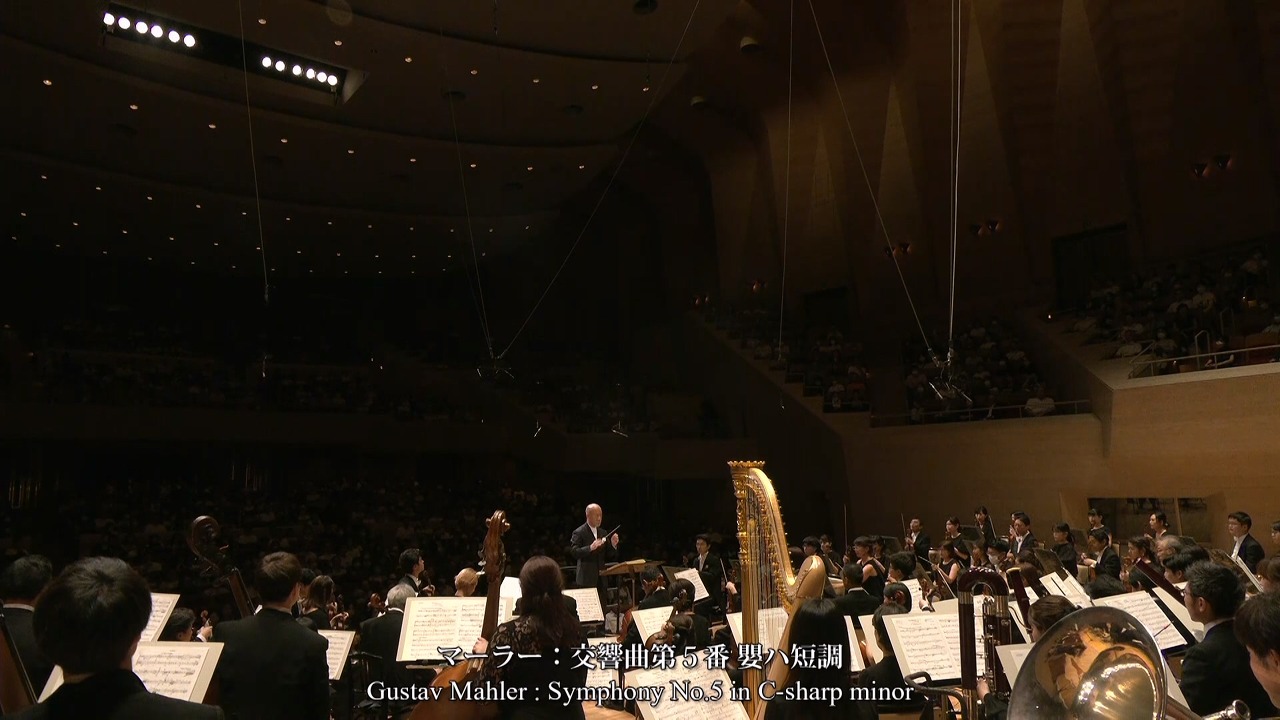

Mahler: Symphony No.5

「マーラー交響曲第5番」は3部に分けられる。 第1,2楽章が第1部、第3楽章が第2部、第4,5楽章が第3部だ。個人的にはマーラー交響曲5番を「暗黒から光明へ」解釈することに共感する方だが、このような解釈でマーラー交響曲5番を眺めれば1部は暗黒に該当し、暗黒と光明が共存し互いに主導権の戦いをする2部、光明を意味する3部になる。

第1楽章はトランペットのファンファーレで始まる1番目のモチーフ、そしてこのモチーフと対をなす比較的落ち着いた雰囲気の2番目のモチーフが交互に曲を導く。金管楽器の活躍がとても良かった。 第1楽章の5分頃に静かなファンファーレ以後急に雰囲気が激しくなる部分があるが、この部分で歯切れの良いスピードと涼しい展開で耳が本当に楽しかった。

今回のマーラー交響曲も、途中で演奏者たちがベルアップで楽器を演奏する部分も存在した。 ホルンも上に持ちあげて演奏したりもした。顔を上げて演奏すると楽譜を見るのに難しさはないだろうか?という気もしましたが…視覚的な効果が確かに良かった。マーラーはしっかり観客が最後まで集中できる要素をうまく入れておいたのではないか。

第2楽章は第1部の本論といえる。攻撃的なリズムで始まるが、やはり久石譲の指揮はよどみない速さとスピード感が感じられた。第2楽章も同様に、よりゆったりとした落ち着いた雰囲気で対照的なモチーフが登場し、2つの素材が交互になってポリフォニー的に重なり合ったりする。

第2楽章の面白いポイントは、明るい気運を帯びる長調のコーラルが登場し、曲の雰囲気をしばらく掌握してすぐに墜落し、結局短調に戻ってくる部分だ。 第2楽章が終わる時、二度目に登場するコーラルではホルンの素敵で豊かな音色が圧巻だった。

第3楽章もホルンがとても重要な楽章だ。 ホルンが第3楽章の始まりを知らせ、明るくて軽快な民俗踊曲であるレントラーで始まる。その後、慌ただしい動きの暗いモチーフが登場するが、すぐに曲は暗い雰囲気になる。

このように第3楽章は暗黒と光明の主導権の戦いが繰り返されるが、曲が暗い雰囲気で落ち続けようとする渦中には雄大なホルンが空から降りてくるように登場し雰囲気を転換させる。

ホルンが大好きな私としては幸せな瞬間の連続だった。

第3楽章にもピッチカートで演奏される部分があるが、この部分も指揮棒を後ろに折りたたんで指揮するのが見られる。

第3楽章で登場する珍しい木打楽器。 特異な打楽器もマーラーの交響曲の特徴だろうか。

第3楽章の終わりにまた空を飛び始めるホルン!!!第3楽章はホルンで始まりホルンの咆哮で終わる。

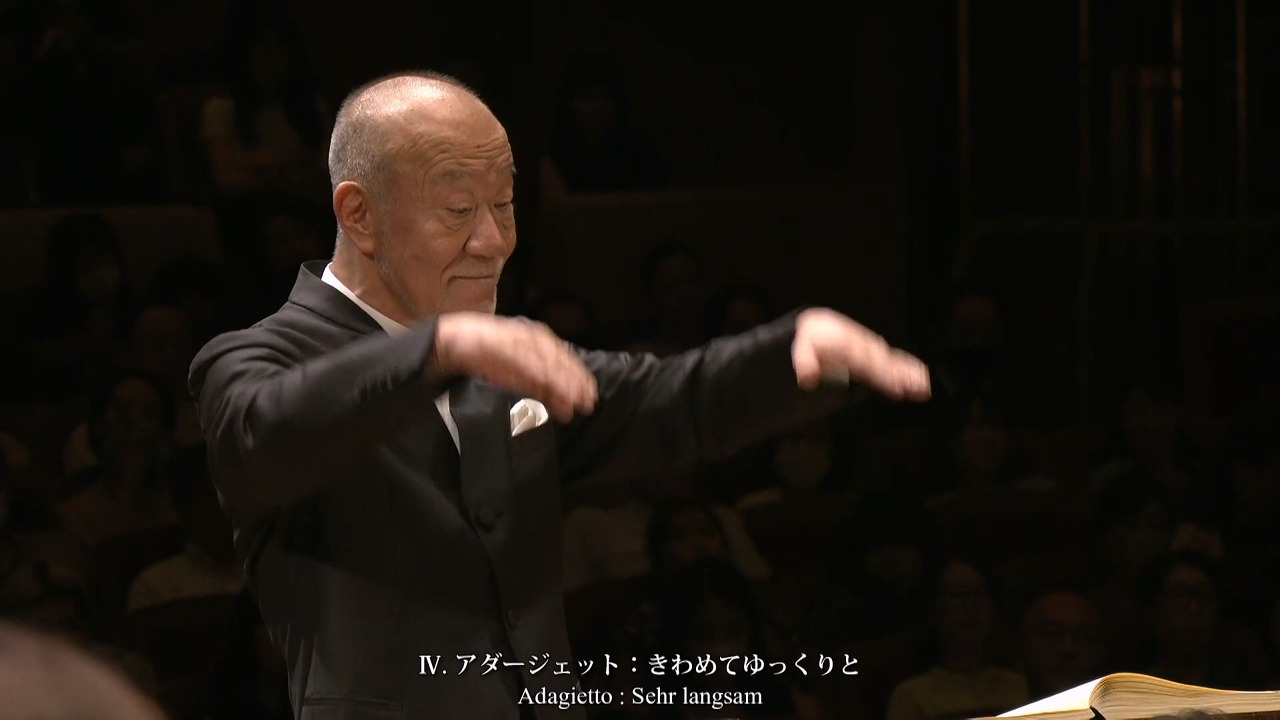

映画音楽の作曲家である久石譲にとって重要な楽章となる第4楽章アダージェット。この曲からインスピレーションを受けたAdagioという新作が初演された状況では、第4楽章にさらに期待を持たざるを得なかった。

やはりアダージェットは指揮棒を下ろして素手で指揮する。

アダージェットは死や哲学的意味を含ませるように10分~11分の長さでゆっくり演奏される場合がありますが、久石譲の指揮では9分強の長さで演奏された。久石譲も3部を光明を意味するものと解釈しているのではないか、という推測だ。

美しい旋律に沿って笑いながら指揮する姿は疲れた日常のヒーリングだった。

他の指揮者たちのアダージェットは、ときどき愛の裏の痛みや寂しさもにじみ出る感じだったとしたら、久石譲が指揮するアダージェットは、充満した愛だけを告白するセレナーデそのものだった。

最後の楽章である第5楽章は明るい雰囲気が全体を支配した。リズミカルにパン!と鳴る部分やいくつかのモチーフが無邪気に交互に繰り返し登場するのが面白かった。

コントラバスが弦を力強く引っ張るこの場面はしばらく脳裏に残った。

第5楽章の最後は第2楽章で一時的に登場してすぐ消えたそのコーラルが再び登場し、今度はきちんと明るいエネルギーを存分に発散して交響曲が終わることになる。

おわりに

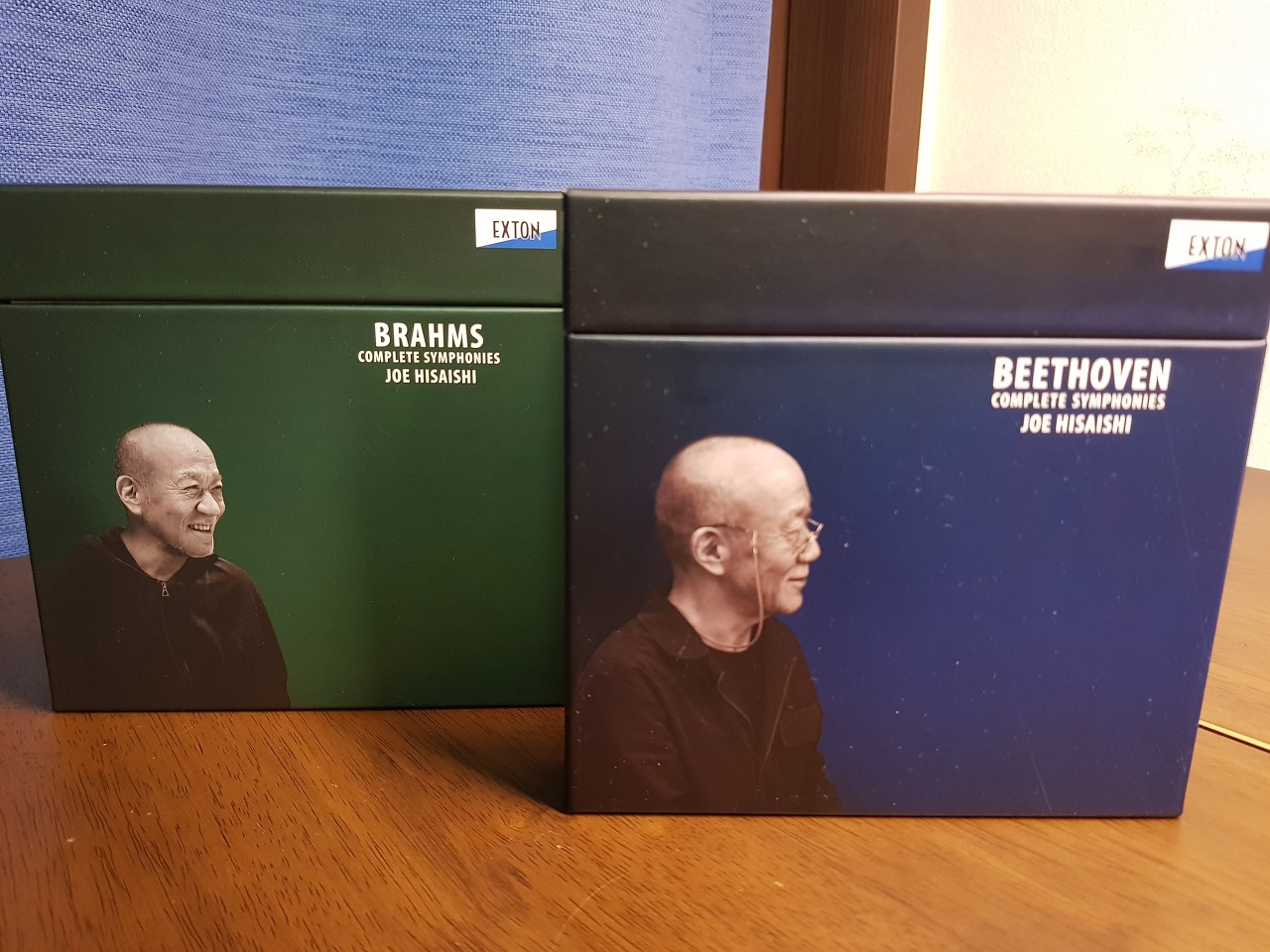

今回のコンサートを見ながら、久石譲がベートーヴェン交響曲とブラームス交響曲の全曲を指揮して発売し、自分だけの指揮スタイルをきちんと構築しているという感じを受けた。例えば、アダージェットの速すぎずにスピードを逃さない部分は、ブラームス交響曲1番の再録音をした部分が思い浮かんだ。

実は私はクラシック音楽とはあまり馴染みがなく、今も難しい部分が多い。しかしこの頃はクラシックの楽しさを少しずつ身につけている。難しかったマーラーの交響曲も近づく感じを受けた。特に今回の交響曲5番はアルバムとして発売されることを願う。ブラームスの交響曲第3番のような人生曲の感じだった!

これからはどんなクラシック作品を久石譲の指揮で会うことになるのか、とても楽しみだ。

2023年9月29日 tendo

出典:TENDOWORK|히사이시조 – 신 일본 필 교향악단 제651회 정기 연주회 리뷰

https://tendowork.tistory.com/92

翻訳機能のせいで!?、ごつごつとした文章になることもありますが、なるべく書き換えないようにそのままにしています。単語として最適に翻訳されている言葉なのか、という不安もまたいつもつきまといます。tendoさんの着眼点はもちろん、表現のしかたもとても楽しくて好きなので、tendoさんらしい個性的なレポートが伝わるといいなと思っています。

ウッドパーカッションンは「ホルツクラッパー(スラップスティック)Slapstick」という鞭(むち)みたいですね。マーラー作品では第5番と第6番に登場するみたいです。

楽器配置について。久石譲は対向配置でおなじみです。tendoさんのレポートにもあるとおり、本公演では対向配置のパターンが少し違っています。簡単に言うとヴィオラとチェロが逆になっていて、コントラバスが右側にきています。ひとくちに対向配置といってもそのパターンは複数あって、作品ごとに最適なものを選んでいるのかもしれません。あるいは、久石譲の最新版になっていくのかもしれません。(どうして最新版…直近のグラモフォン録音の配置もこうなっていたからです…定点観測はつづく)

ひとつポイントなのは、チェロとコントラバスはセットで近くに配置されます。上の簡単に言うと~を言い換えると、ヴィオラとチェロが逆になり、それに連動するようにコントラバスもチェロ後方の上手奥になっている、という感じになります。第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンが左右対称になる両翼配置を基本として、ヴィオラ・チェロ・コントラバス、それにともなう管楽器群の配置パターンのバリエーションが対向配置にもある、そんな感じだと思います。

tendo(テンドウ)さんのサイト「TENDOWORKS」には久石譲カテゴリーがあります。そこに、直近の久石譲CD作品・ライブ配信・公式チャンネル特別配信をレビューしたものがたくさんあります。ぜひご覧ください。

https://tendowork.tistory.com/category/JoeHisaishi/page=1

本公演のプログラムノートや、久石譲の公演前メディア・インタビューなどはこちらにまとめています。

from 新日本フィルハーモニー交響楽団公式ツイッター

from Suntory Hall Official Twitter

「行った人の数だけ、感想があり感動がある」

久石譲ファンサイト 響きはじめの部屋 では、久石譲コンサートのレポートや感想、いつでもどしどしお待ちしています。応募方法などはこちらをご覧ください。どうぞお気軽に、ちょっとした日記をつけるような心もちで、思い出をのこしましょう。

みんなのコンサート・レポート、ぜひお楽しみください。

- Overtone.第94回 「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2023」コンサート・レポート by ふじかさん

- Overtone.第83回 「久石譲 presents MUSIC FUTURE Vol.9」コンサート・レポート by tendoさん

- Overtone.第72回 「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2022」コンサート・レポート by ふじかさん

- Overtone.第71回 「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2022」コンサート・レポート by tendoさん

- Overtone.第70回 「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2022」コンサート・レポート by むーんさん

- Overtone.第69回 「久石譲 FUTURE ORCHESTRA CLLASICS Vol.5」コンサート・レポート by tendoさん

- Overtone.第65回 「新日本フィルハーモニー交響楽団 すみだクラシックへの扉 #6」コンサート・レポート by ふじかさん

- Overtone.第63回 「久石譲指揮 新日本フィルハーモーニー交響楽団特別演奏会」コンサート・レポート by ふじかさん

- Overtone.第60回 「久石譲 FUTURE ORCHESTRA CLASSICS Vol.4」コンサート・レポート by ふじかさん

- Overtone.第59回 「久石譲 FUTURE ORCHESTRA CLASSICS Vol.4」コンサート・レポート by tendoさん

- Overtone.第53回 「久石譲 presents MUSIC FUTURE Vol.8」コンサート・レポート by tendoさん

- Overtone.第52回 「久石譲指揮 新日本フィル 第637回定期演奏会」コンサート・レポート by tendoさん

- Overtone.第51回 「久石譲指揮 新日本フィル 第637回定期演奏会」コンサート・レポート by ふじかさん

- Overtone.第50回 「久石譲×日本センチュリー交響楽団 姫路特別演奏会」コンサート・レポート by ふじかさん

- Overtone.第47回 「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2021」コンサート・レポート by ふじかさん

- Overtone.第46回 「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2021」コンサート・レポート by tendoさん

- Overtone.第45回 「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2021」コンサート・レポート by A.Mさん

- Overtone.第43回 「久石譲 FUTURE ORCHESTRA CLASSICS Vol.3」コンサート・レポート by ふじかさん

- Overtone.第24回 「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2019」コンサート・レポート by ふじかさん

- Overtone.第23回 「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2019」コンサート・レポート by いっちーさん

- Overtone.第18回 「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2018」コンサート・レポート by ふじかさん

- Overtone.第5回 「ジルベスターコンサート2016」 by Teporingoさん

reverb.

これからもコンサート配信つづくといいですね!

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪