Posted on 2018/11/25

音楽雑誌「月刊ピアノ 2001年7月号」に掲載された久石譲インタビューです。

初監督作品となった映画『Quartet カルテット』についてたっぷり語っています。

初監督作品は、まず初めに音楽ありき、の純音楽映画

音楽は僕をけっして幸せにはしない。こんなに苦しんでるのだから

宮崎駿、北野武ら名監督の作品の音楽を手がけてきた久石譲が、音楽映画『カルテット』を初監督。音楽ってそれほどのものですか。『カルテット』では何よりこの台詞をいわせたかったのだという。すでに2作目の監督作品も撮り終えたところだという彼に、初監督に挑んだワケを聞いてみた。

音楽とドラマが密にからんだ、ほんとうの”音楽映画”を撮りたかった

-初監督ですね。とてもおもしろい撮り方をなさったそうですね。スタッフたちは、ふつうなら脚本を持つところを、譜面を手にして撮影に臨んでいたとか。

久石:

「ふつうはいい絵をつないで、あとで音楽を作りますよね。ところが、『カルテット』は音楽を先に作ったから、時間軸がまず固定されちゃう。つまりMTVというか、ああいうビデオクリップと同じ作り。まず音楽があって、それに対して必要な映像を撮るというやり方なんです。譜面をもとにこの小節ではこっちの角度から撮って、こっちはアップとかっていうのを事前に作っておかないといけなかった」

-作曲しながら、同時に映像も考えていったんですか。

久石:

「それは、脚本の段階で見えてました。自分の原作の話だし、共同ですけど、同時に脚本も書いてましたから、脚本を書く段階でどういう映像にするかというのは、当然考えてますよね」

-それに合わせて、作曲したわけですね。

久石:

「そうですね。音楽が台詞代わりみたいなところがすごく多いから」

-やっぱりそうですか。

久石:

「クライマックスなんかでも、台詞はほとんどなくて、演奏していたり走ったりしてるだけというのが多いから。音楽が、台詞となって語ってなきゃいけない。その辺は大事にしました」

-演奏シーンは全体のどのぐらいを占めてるんですか。

久石:

「う~ん。4、50分くらいかな」

-4分の1から3分の1くらいですか。

久石:

「そうなると思いますね。日本で音楽映画って実はないんですよ。『ここに泉あり』っていう、経営危機に陥った群馬交響楽団が再生するまでを描いた映画がありましたけど、それ以外はあんまりないんです。海外には『シャイン』だったり『ミュージック・オブ・ハート』『海の上のピアニスト』『シャンドライの恋』『ブラス!』とかたくさんあります。でも、たしかにいっぱい音楽を演奏してるけど、シチュエーションにしか音楽がなってないんですよね。主人公が音楽家である証明にしかなってない。音楽がドラマとからんでクライマックスに向かっていくっていうのがないんですよ」

-音楽映画とはいわれているけど、実はそうではない?

久石:

「と、僕には思えてしまうんですよ。音楽家が主人公だから音楽映画になってるんだけど、音楽が主役になってるかどうかっていったら、あんまりなってない気がする。その辺を、僕はもっとやりたかった」

-具体的にはどんなふうに、音楽がストーリーとからんでいるんですか。

久石:

「メインテーマに相当する楽曲が、主人公のお父さんが作った曲という設定で、最後にコンクールを受けるときに、その楽曲で受けるわけですね。お父さんは優秀なコンサートマスターで、ソリストだったんです。それがある日、オーケストラを辞めて売れない弦楽四重奏団を始めたことで、家庭は窮乏、お母さんは家を出てしまって、家庭崩壊。主人公は、父親に対する恨みと、イコール音楽に対する恨みみたいなものとを両方抱えちゃってるという設定で、物語は始まるんです。それが最後に、父が残した弦楽四重奏を演奏することで、ある意味で父親を受け入れていく、と。その主人公の心理の変化の過程が、音楽をやっていく過程でわかっていくっていうかね。その辺がちゃんと出ればいいな、と」

-40曲くらい作られたとうかがってますが?

久石:

「演奏するシーンはそのくらいありますけど、同じ曲をリハーサル・シーンで繰り返しやりますから。それがいろんな音楽だったら、通常の音楽映画になってしまうでしょう。何のためにそこで音楽を演奏するのかといったら、単に音楽家だからじゃなくて、このドラマに即してリハーサルをしているわけですから。コンクールを受けるためのリハーサルだったら、いろんな曲をやったらヘンですよね。だから、実は、音楽映画としては音楽がすごく少ないんですよ」

-たしかにそんなに必要ないですよね。

久石:

「あともうひとつ、本当のことを言うと、時間がなかった(笑)」

-『カルテット』は久石さんご自身の物語でもあるとコメントなさってますが、そうなんですか。

久石:

「ストーリーは自分とはそう関係ないんですけども、僕にとってのリアルという面でね。たとえば、大学のシーンをどこで撮ろうかと、いろんな大学を見せてもらったんですけど、結局、自分が出た大学、国立音大しかない、と。キャンパスの真ん中にはやっぱり噴水(笑)。あったほうがいいんじゃなくて、なきゃいけない。庭ではラッパを練習していないと。ピャラララ、ピャラララとかってやっててくれないとダメなんです(笑)。監督というのはみんなどこかで虚構をやってるから、ウソっぽくなることをすごく恐れるんですね。そこでいちばんリアルなのは、自分の体験なんですよ」

-父親という存在を取り上げたのは、どうしてですか。

久石:

「父親をひとつのテーマにやりたいというのは、最後までこだわった部分ですよね。17歳の犯罪とか、少年事件が多発してますよね。報道を見ていると、彼らには父親の顔が見えないんですよ。事件に対応しているのは母親ばかりで。本来、ロックミュージシャンがね、なぜロックをやるかというと、父親の存在を乗り越えるためだったんですよ。つまり、いちばん身近な社会が父親だった。ところが、いまは父親がいない。いったいいつから日本はこんなになっちゃったのかなって。失われた父親ってやつをやってみたかった。やる必要がある、と」

-なるほど。久石さんは、音楽についても、「社会を反映できない曲を書きだしたらおしまいだ」ということをおっしゃってますよね。でも、音楽という抽象的なものに、社会をこめるってすごく難しいと思うんですけど。

久石:

「それはね、とっても深い問題で。僕はアーティストじゃないんですよ。芸術家じゃない。芸術家っていうのは自分を掘り下げていって、自分のことを表現できればOKなんですよ。僕がいまいるフィールドは一応ポップスフィールドなんですね。ということは、極端なことをいうと、売れてなんぼ、人に聞いてもらってなんぼ、という世界なわけですよ。一般の人たちが求めるニーズに無関係であってはならない。かといってニーズに迎合してもいけないんですよ。その辺のバランスがね……。時代の音ってありますね。それを、どこか自分のフォーカスのなかにちゃんと入れておかないと、いつのまにか孤立するだけになってしまう。たとえば、いま、ヒーリングが流行ってます。僕は癒し系って大嫌いなんですけど、でも、みんなが疲れてることは事実。だったら、エキセントリックではない音楽を聴きたいなというのが、ひとつの事実としてあるわけですよね。その部分はちゃんとつかまえておかないといけない」

音楽に対するコンプレックスが僕を走らせる

7月にスタートする福島県のうつくしま未来博・ナイトファンタジアの総合プロデュースと演出も担当なさって、そこでも映画を撮ってらっしゃるそうですね。2本目の監督作品ということになりますよね。

久石:

「『4 MOVEMENT』というんですけど、これは1本目の反省から、最新テクノロジーを駆使する方法でやってるんですよ。やっぱり100パーセント満足することって、ないじゃないですか。『カルテット』を撮りおえたあとも、あのシーン、なんでもうひとつ顔のアップを撮っておかなかったんだとか、そんなことばかり考えてたら、もう1本撮りたくなっちゃんたんですよね。『4 MOVEMENT』はね、すごくいい映像が何カットか撮れてるんです」

-何カットか、ですか。

久石:

「あっ、そういうこと言っちゃいけないか(笑)。でも、実はこれが映画のピンポイントなんですよ。北野監督もみんなおっしゃるんですけど、このシーンを撮りたくてストーリーを作ったということはあるんです。それが5つか6つ、その監督が命がけで、どうしてもこれを撮りたかったというシーンを持っている映画は、すべていい映画ですよ」

-そういうシーンのときには、音楽の音量は控えたりするんですか。

久石:

「音楽はないほうがいいくらいですよ(笑)」

-『カルテット』でいうと、どんなシーンですか。

久石:

「主人公が、お父さんが家を崩壊させてまでカルテットに打ち込んだことに対して、「音楽ってそれほどのもんですか」っていうシーンがあるんですよ。観ていると、すっと流れちゃう場面かもしれないけど、音楽家である僕が監督しながら、この台詞をいわせるっていうのは、すごく重いんですよね」

-久石さんのなかでそういう思いが?

久石:

「あります、正直いえば。こんなに全部を犠牲にして…。たとえば、この2日間すさまじい指揮をしました。その前は籠もりきりで一日10数時間、譜面を書いてます。そのまた前は、2ヵ月間籠もってレコーディング。1年間、ピアノにさわってないのに、ピアノをダビングするなんてことまで起きてくる。まったくよくやってますよね。何のためにやってるんだろうって、ふと思うことがあるんです。「音楽ってそれほどのもんですか」。この台詞をいわせるために、僕はこの映画を撮ったんじゃないかという気がしてます」

-いろんなものを犠牲にしてる、というかんじがあるんですか。

久石:

「もちろん、根底には、好きだからやってるというのがあります。ともかく、好きだからやってる。でも、音楽は僕個人をけっして幸せにはしてないんです。音楽のためにこんなに苦しんでるんだから。自分では、あんまり幸せな人生じゃないなってかんじはしてますよね」

-それでも、今回の初監督にしてもそうですけど、つねに新しい場所に向かって前進させてますよね。

久石:

「それはね、簡単なんです。音楽に対してコンプレックスがあるから」

-というと?

久石:

「つまり、僕よりうまいピアニストって山ほどいるし、僕よりもちゃんとスコアが書ける作曲家もいっぱいいるわけじゃないですか。いま、作ってる音楽にしても、いい部分もあるけど、こうやったほうがよかったかなっていう思いは、絶えずあるわけですよ」

-そういう意味でのコンプレックスですか。

久石:

「現実にも、もうちょっと早い曲を書けるんじゃないかとか、いろんなことを考えます。それを克服するためにやってるようなところがありますよね。どこかの落語家がいってましたけど、ふたつの道があって、険しい道といままでのやり方に近い道があると、必ず自分は険しい道を選んできたって。そういうわりにはその人たいした落語はやってないんですけどね(笑)。それと同じようなもので、安全なラインを狙わないようにはいつも心がけるんです。そうすると、ドキドキするじゃないですか。うまくいくかわからないから。だから、真剣になるでしょ」

-つまり、自分で自分を追い込んでいくわけですね。

久石:

「そういうことだと思いますよ。たとえば、『BROTHER』の作曲のとき、『ソナチネ』『HANA-BI』のラインを踏襲すれば問題なかったんですけど、あえて北野さんがあまり好きではないブラスの音を全面に押し出して、わりと硬質な響きにもっていった。これで説得したい、と思ったんです。そうなると、もう息が抜けませんよ」

-説得するには、それだけ構築させてないとできないですものね。

久石:

「そういうところで、自分を追い込んでいくんですよね」

-次はどこを見てらっしゃいますか。

久石:

「次は、秋のツアーに向けて、どうやってピアニストに戻れるか、去年はずっと映画を撮ってましたし、フランス映画の音楽もやったりで、実はあんまりピアノをさらってないんですよ。でも、秋は期待してていいですよ。久しぶりにフル・オーケストラとやりますから。頑張らなきゃと思ってます」

(月刊ピアノ 2001年7月号 より)

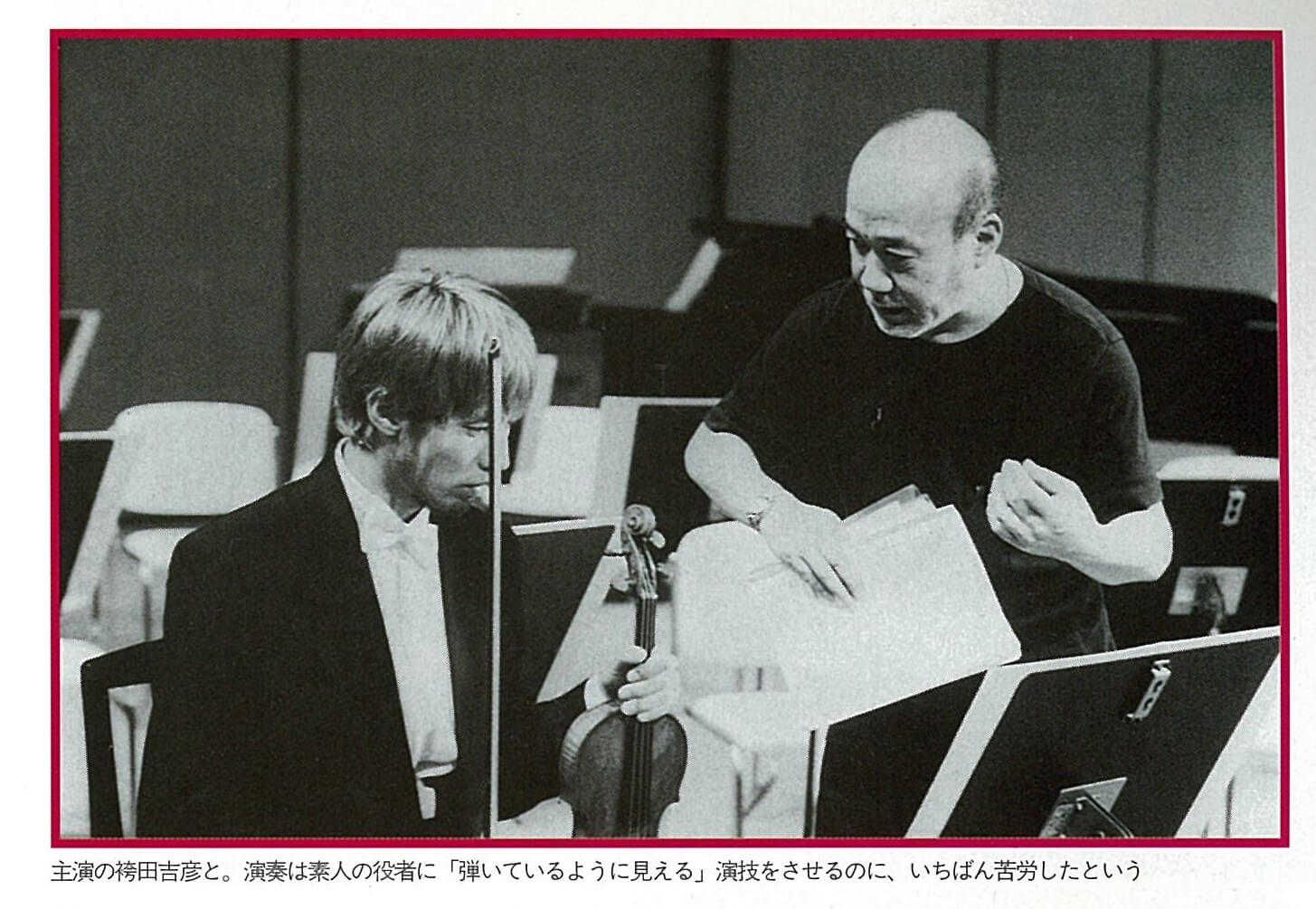

誌面写真下コメントより

「すごい名手が4人集まったからといって、弦楽四重奏はいい音を出せるわけじゃない。4人それぞれが個性的でありながら、どこかで自分を殺しつつ作りあげていったときに、はじめて音楽になる」

(月刊ピアノ 2001年7月号 より)