Posted on 2022/08/02

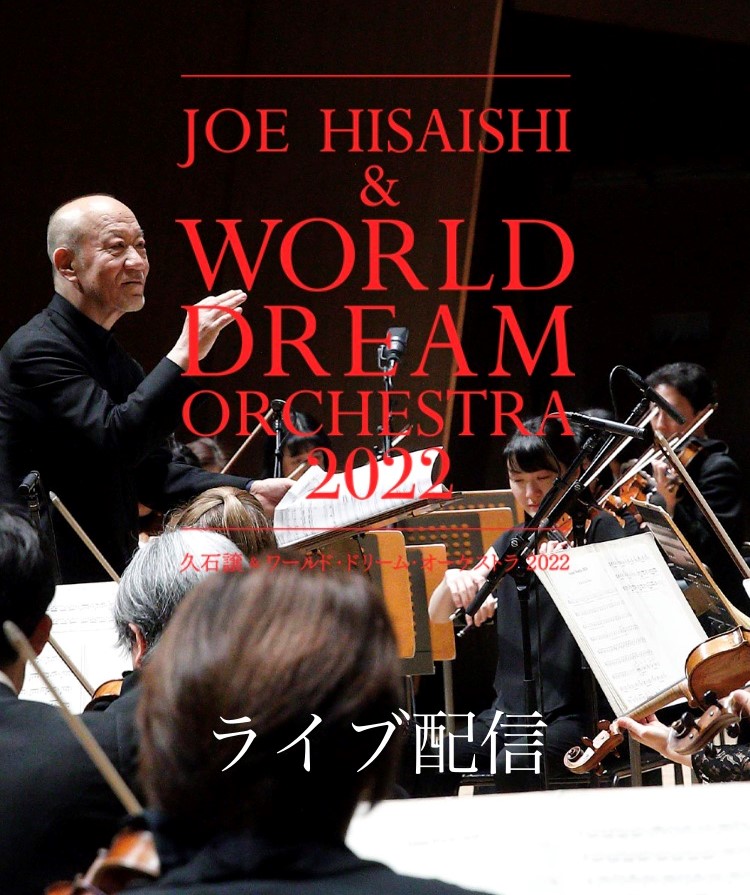

7月23~29日開催「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2022」です。今年は国内5都市5公演&国内海外ライブ配信です。予定どおりに開催できることが決して当たり前じゃない今の状況下、出演者も観客も会場に集まることができた。まだまだ足を運べなかった人もいます。昨年に引き続きの開催&ライブ配信に喜んだファンはいっぱいです。今年も熱い夏!

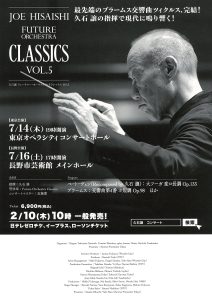

今回ご紹介するのは、韓国からライブ・ストリーミング・レポートです。1-2週間ぶり!?(FOC Vol.5)の登場です。コンサート鑑賞のアングルとユーモアに拍車かかっています。楽しみにしている人きっと多いんじゃないかなと思います。僕もまだ答え合わせできていない箇所あるくらい…どうぞお楽しみください!

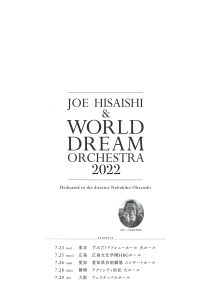

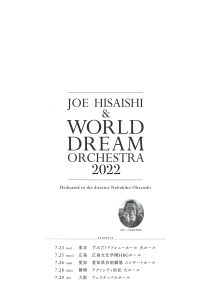

久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2022

[公演期間]

2022/07/23 – 2022/07/29

[公演回数]

5公演

7/23 東京・すみだトリフォニーホール 大ホール

7/25 広島・広島文化学園HBGホール

7/26 愛知・愛知県芸術劇場 コンサートホール

7/28 静岡・アクトシティ浜松 大ホール

7/29 大阪・フェスティバルホール

[編成]

指揮・ピアノ:久石 譲

管弦楽:新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ

バンドネオン:三浦一馬

ソロ・コンサートマスター:豊嶋泰嗣

[曲目]

久石譲:水の旅人

久石譲:FOR YOU

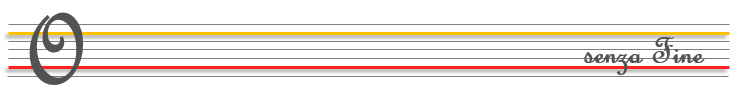

久石譲:My Lost City for Bandoneon and Chamber Orchestra

Original Orchestration by Joe Hisaishi

Orchestration by Chad Cannon

—-intermission—-

久石譲:MKWAJU

久石譲:DA・MA・SHI・絵

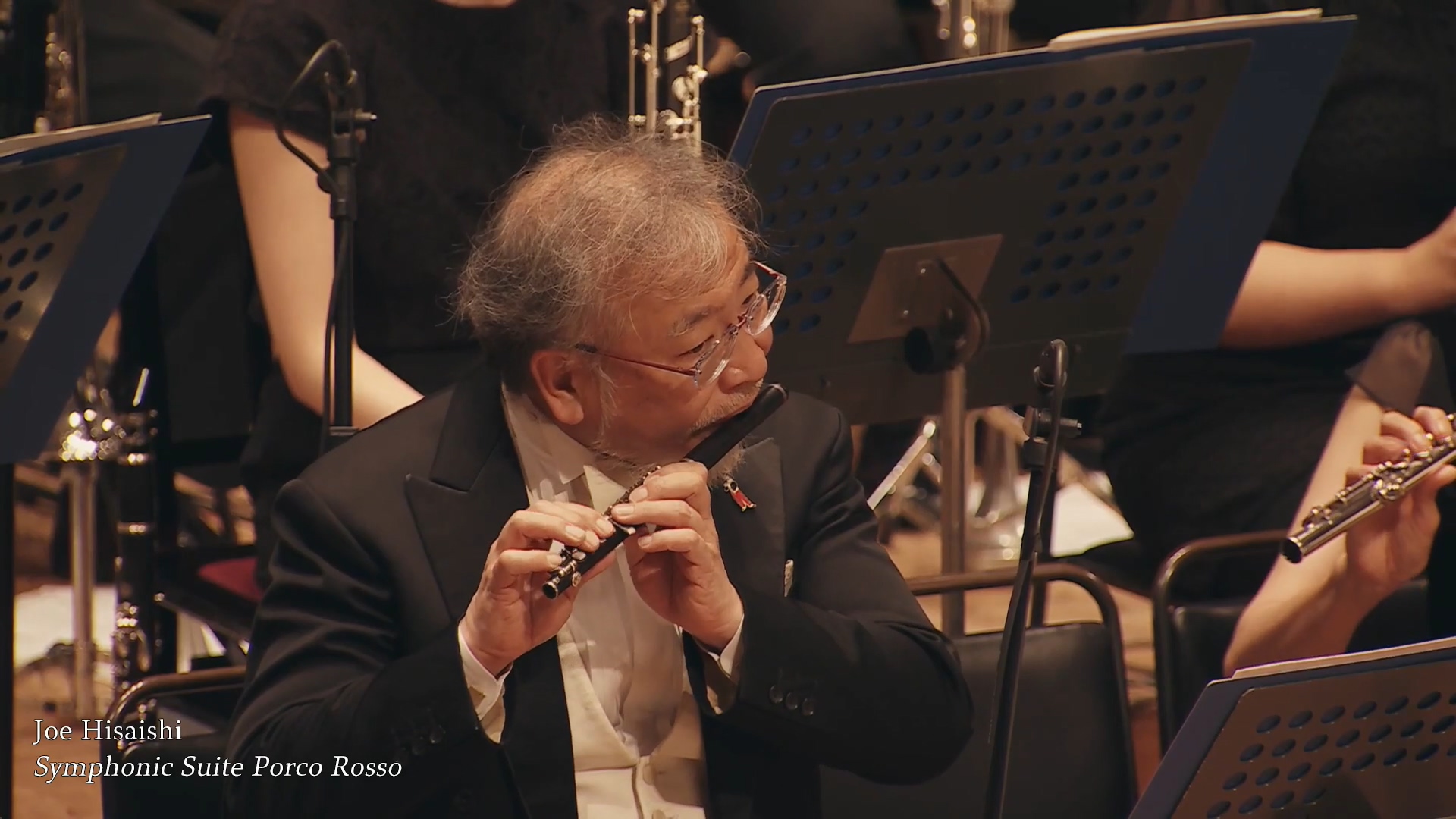

久石譲:交響組曲「紅の豚」

Symphonic Suite Porco Rosso

Original Orchestration by Joe Hisaishi

Orchestration by Chad Cannon

—-encore—-

One Summer’s Day (for Bandoneon and Piano)

World Dreams

[参考作品]

はじめに

今年の夏もWDOがやってきた!FOCコンサートの一週間後にまたコンサートを見ることができるようになった!WDO2022コンサートもリアルタイムでストリーミングされ、韓国をはじめ世界中で楽しむことができた。コンサートの余韻が消えない。到底我慢できない!それで、今回のコンサートも自然にレビューすることになった。

W.D.O.の紹介

World Dream Orchestraは、久石譲の最も代表的なコンサートシリーズだ。韓国にも来韓して素敵な演奏を披露したことがある。(W.D.O.2017) 特に2008年の「久石譲 in 武道館」をはじめ数多くの公演を行い、2015年から新しいプロジェクトでスタジオジブリアニメーション音楽を交響組曲として進行している。2022年の交響組曲は紅の豚だ!

今回のコンサートは何度も嘆声をあげた。最初の嘆声は、舞台セッティングを見た時だった!

はじめから久石譲のメインピアノがセットされた!ということは、交響組曲ではない曲でも久石譲のピアノパートがあるということなのか?

落ち着こう···まだ下手な判断は早い。舞台のスペースが足りなくて先にセッティングされた場合もある。ピアノ演奏があるならピアノに楽譜を置くんじゃないかな?

楽譜を置いた!! しかも結構分厚いね!!まだチューニングも始まる前なのに、そうやってもう2回も嘆声をあげた。

Joe Hisaishi:Water Traveller

久石譲の以前のコンサートプログラムを見ると、「Water Traveller」と「FOR YOU」で始まる場合も多かった。オープニング曲にぴったりの素敵な曲だ。特に金管楽器の音が魅力的だった。久石譲がオーケストラに向けて連続で力強くパンチを放って締めくくり。曲が終わった後の静寂が本当に良かった。

Joe Hisaishi:FOR YOU

「水の旅人 侍KIDS」の主題歌の器楽バージョンとなる曲だ。メロディーメーカーの久石譲らしい本当に素敵な曲だ。「WORKS・I」または久石譲ベストアルバムVol.2(Songs of Hope)に収録されたものと似たバージョンだが、今回のコンサートのために金管楽器のフレーズが少し追加されたことが分かった。

今回のコンサートには、私が大変な時期を過ごした時に慰めになった大切な曲がたくさん演奏されたが、この曲のEnglishバージョンである「MELODY Blvd.」アルバムの「I Believe In You」も力になる素敵な曲の一つだった。

「水の旅人 侍KIDS」は、久石譲と親しくしていたAbey Road StudiosのミキシングエンジニアMike Jarratt氏と最後に一緒にした作品だったというエピソードがある。「My Lost City」も彼と一緒にしたアルバムなので、つながる面があるようだ。「地上の楽園」アルバムも大変だった時に大きな慰めを与えてくれたアルバムだが、このアルバムの「HOPE」という曲にも「Water Traveller」のいくつかのメロディーが入っている。

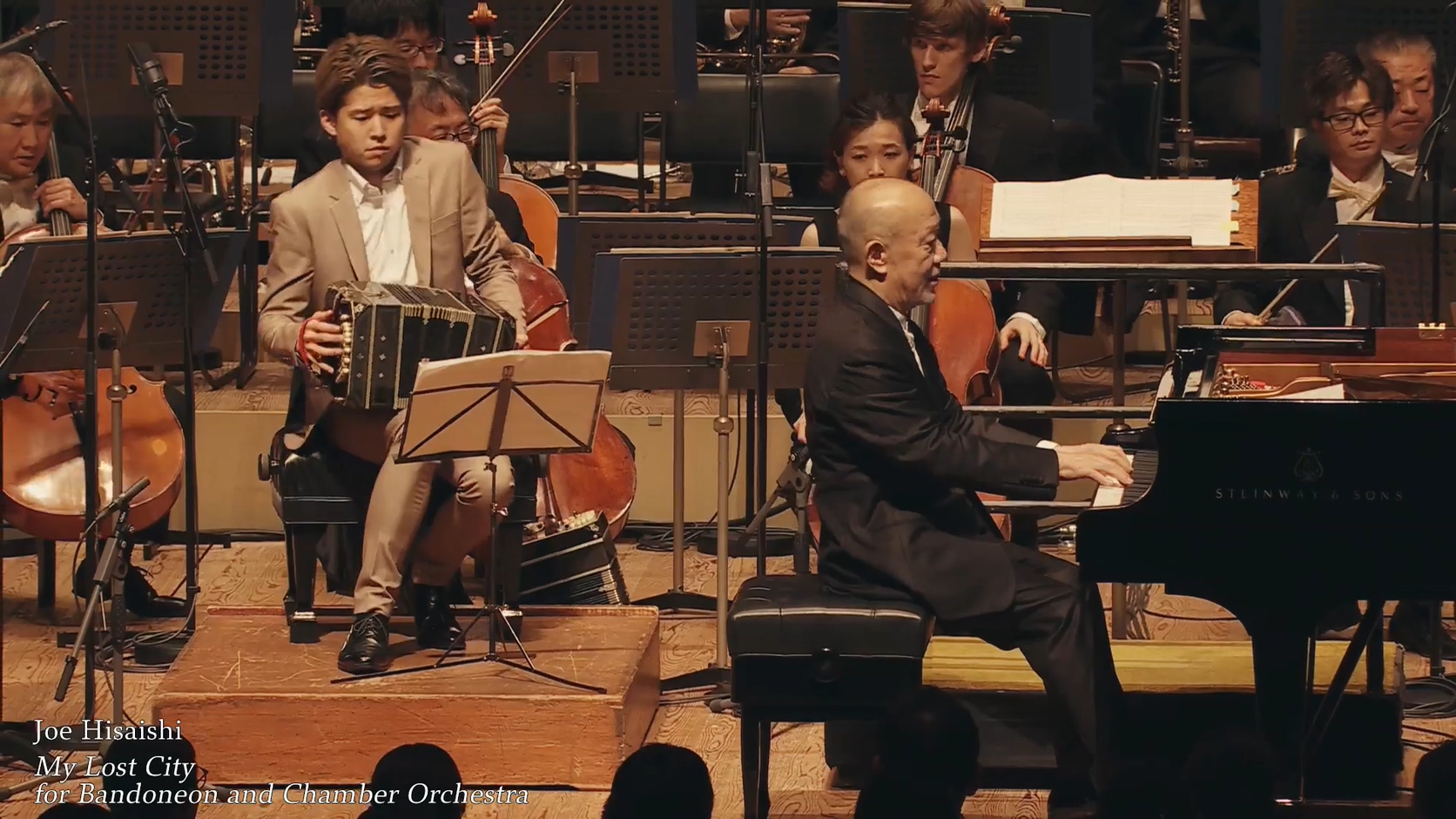

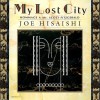

Joe Hisaishi:My Lost City for Bandoneon and Chamber Orchestra

「My Lost City」は1992年発売された久石譲のソロアルバムだ。宮崎駿がこのアルバムを聴いて「紅の豚」に数曲使ったというのは有名なエピソードだ。私が一番好きなアルバムだが、すでに生産中止となり、ストリーミングでも聴くことができない。(まだ中古市場で手に入れることはできる。)

今回のコンサートのためにバンドネオンを中心にアルバムが再構成された。バンドネオンの演奏者はMFコンサートで「The Black Fireworks」を完璧に演奏した三浦一馬さんだ。はじめに弦楽を中心に演奏される曲は「PROLOGUE」。 続いて演奏される曲は「DRIFTING IN THE CITY」だ。

暖かい音色のバンドネオンの雰囲気が本当に素敵だった。Chamber Orchestraでオーケストラの規模を縮小したのは、バンドネオンを際立たせるためではないかと考えた。

続いて演奏された曲は「JEAROUSY」。アルバムでも元々バンドネオンがメインになる曲で、コンサートで演奏されたことはほとんどない。バンドネオンのビブラート奏法が印象的だった。 うん?!演奏が終わって、急にピアノに向かう久石譲さん?!

続いて演奏された曲は、私の涙腺を刺激するその曲。「TWO OF US」です。WDO2017の韓国公演でも涙を流した曲だ。ピアノとバンドネオンの音色が本当によく似合っていた。

コンサートのマスター豊嶋泰嗣さんのヴァイオリンまで乗せて本当に幻想的だった。ヴァイオリンとバンドネオンの合奏もとても素敵だった。

そして次の曲は、Madness?!

やっぱり意表を突く久石譲だ。「紅の豚」でも演奏されるので除外されると思っていたが、「My Lost City」でも欠かせない「Madness」だと思っていたのだろうか。少し短いバージョンだったが、バンドネオンバージョンの「Madness」が演奏された。

「Madness」の演奏が終わってピアノを弾くために降りてくる久石譲?!一歩下がって再び指揮台に立ち、次の曲である「WINTER DREAMS」が演奏される。なぜこのような間違いが発生したのかは、後に「Symphonic Suite “PorcoRosso”」でわかりました。😂

「WINTER DREAMS」もピアノの伴奏が変化する部分がある。コンサートでアルバムとの違いを見つける楽しみ!これがコンサートの魅力だ。

次の曲は「Tango X.T.C.」この曲も大変な時にたくさん慰めになった大切な曲だ。 XTC、すなわちecstasy、恍惚そのものである曲だ。バンドネオンが演奏する「Tango X.T.C.」をコンサートとして見ることができてとても幸せだった。

シンバルが演奏する部分からが個人的に一番好きな部分だ。この曲が終わる最後の部分にマリンバが追加されている。 気づきましたか?!

そうやって終わるようにみえたが、予想外にまたピアノを弾き始める久石譲!「My Lost City」アルバムの最後の曲でタイトルとなる曲「MY LOST CITY」をピアノで演奏する!

「JEAROUSY」と同じくコンサートで演奏されたことが非常に稀な曲だった。短いバージョンだったけど、本当にびっくり選曲だった。(ピアノ楽譜が分厚い理由があった…)

そうして1992年に生まれたアルバム収録曲がバンドネオンに合わせて選曲、再構成され、まるでアルバム全体が一曲だったかのように生まれ変わった。

WDOコンサートでは「Asian Symphony」、[Woman]、[Hope]、[mládí] など過去のアルバムの名曲がコンサートプログラムに引き続いて登場している。これからもこのようなコーナーが続いたらいいな。例えば、Piano Stories シリーズはどうですか? 😊

Joe Hisaishi:MKWAJU

インターミッションが終わって最初の曲は本当に久しぶりに聴くミニマル曲「MKWAJU(ムクワジュ)」!久石譲の原点となる重要な曲である。以前、TENDOWORKでレビューしたことがある。

参照:히사이시조 – MKWAJU :: TENDOWORK

「MKWAJU」は2台の爽やかなマリンバで始まる。サックスは最近あまり編成しないため、バスクラリネットに置き換えられている。暑い夏を涼しくするミニマルサウンド!対向配置で聴くMKWAJU!

この曲もアルバムと違って聞こえる部分がある?トライアングルが追加された部分があります。見つけることができますか? 😂

ここでまたハプニングがあった。次の曲である「DA・MA・SHI・E」の楽譜が用意されていなかったこと!突発的な状況だったが、楽譜を受け取って拍手を誘導する久石譲だった。2011年の韓国公演で通訳が緊張しすぎて泣きそうな声を出した時を思い出した。このような場面がすべてライブコンサートの醍醐味ではないだろうか。(私はリアルタイムストリーミングだが。本当にリアルタイムという体感ができた。)

Joe Hisaishi : DA・MA・SHI・E

オランダの画家エッシャーのだまし絵をモチーフに作曲された曲だ。(タイトルのDA・MA・SHI・Eもだまし絵を日本語ローマ字表記にしたものだ。)だまし絵がどこに目を置くかによって同じ絵なのに別の絵に見えるように、この曲も耳を傾ける部分が低い音なのか高い音なのかによって、その時その時違うように聴こえるのが魅力だ。後半部の金管楽器が噴き出す部分はいつ聴いても本当にかっこいい!

「Water Traveller」はアルバム「Melodyphony」の初曲として収録された曲、「MKWAJU」と「DA・MA・SHI・E」はアルバム「Minima_Rhythm」に収録された曲。どちらもロンドンのAbey Road Studiosで録音されたアルバムだ。今回のコンサートの序盤にどこか暗い雰囲気が感じられるのはそのような理由からだろうか。

そして次は今日のハイライト、Symphonic Suite “PorcoRosso”!

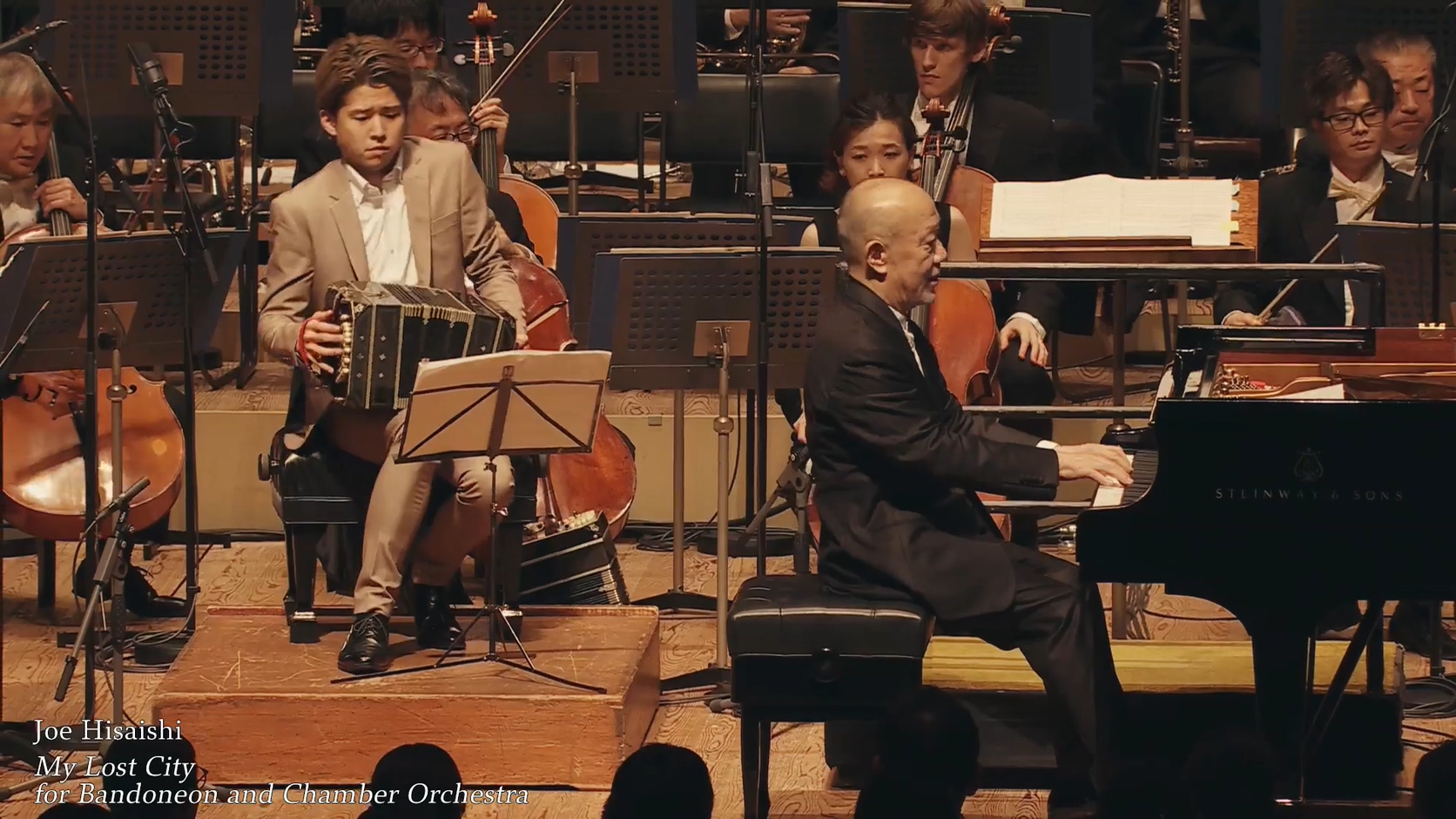

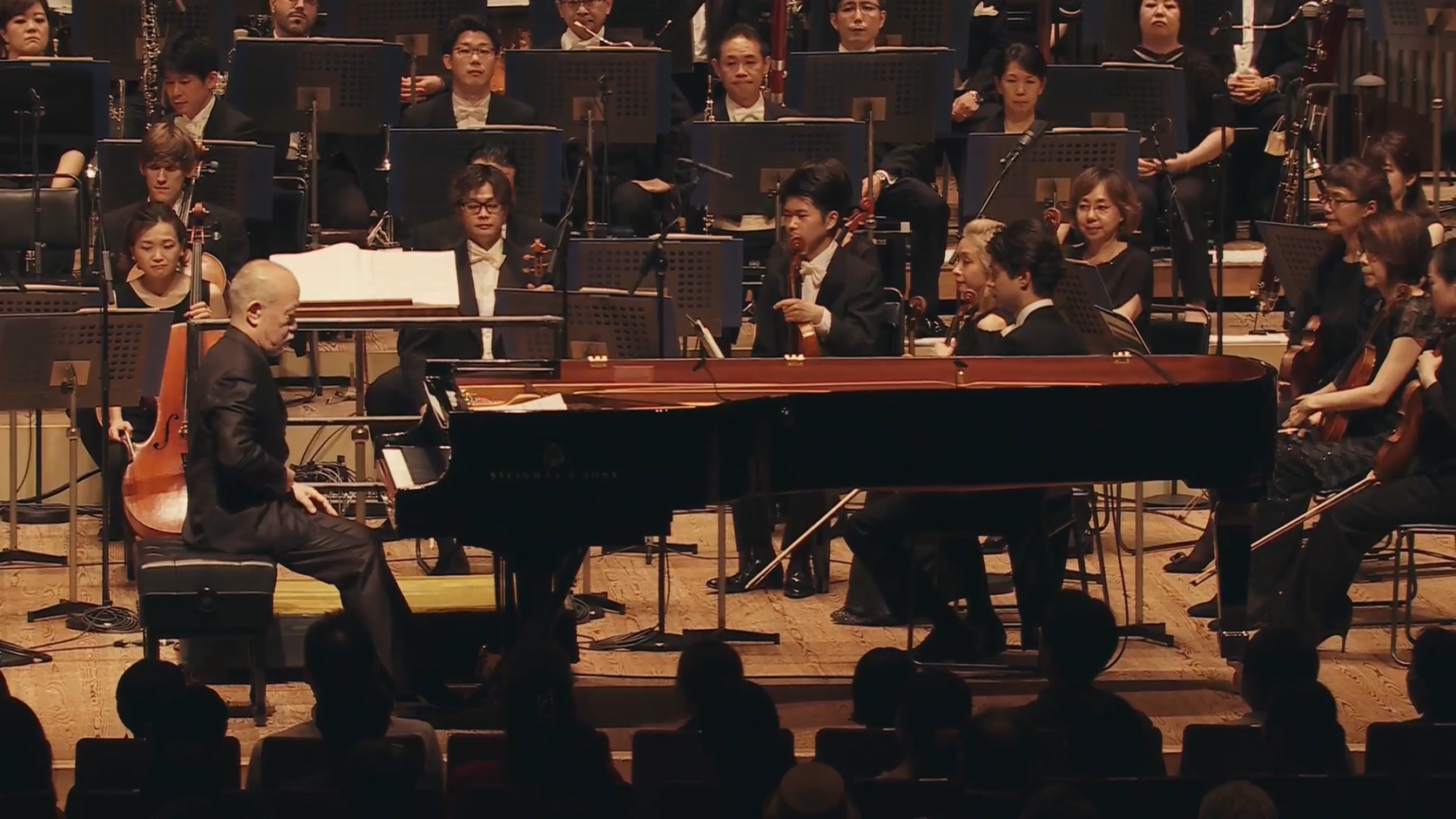

Joe Hisaishi:Symphonic Suite “Porco Rosso”

この曲はいくつかの印象的な場面を中心にレビューしようと思う。

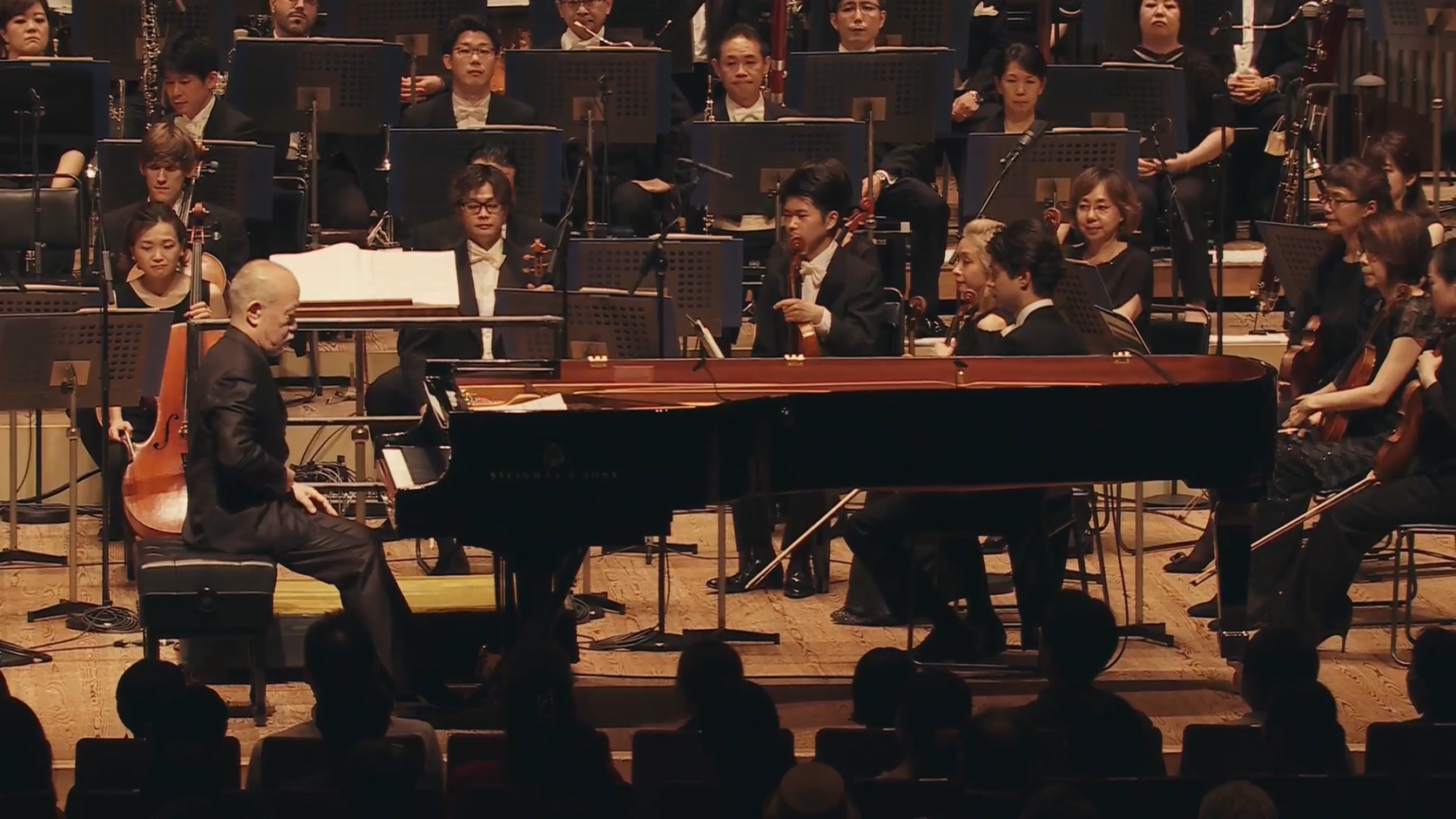

始まりと同時にピアノに座る久石譲!「Bygone Days」のテーマとなる「Il Porco Rosso」の導入部がピアノソロで演奏される。最初からピアノ演奏だなんて!すごく良かった!

しかし、曲がこれ以上長く続くことはなかった。この重要な曲がこんなにすぐ終わるの? 物足りなさを後にして、「紅の豚」の最初のトラックにつながる。この曲は「My Lost City」の「1920~AGE OF ILLUSION」から変形した曲で、私が大好きな曲の一つだ!

実は「1920~AGE OF ILLUSION」が原曲になるという事実を知って、勢い購入した中古CDを皮切りに本当に本格的な久石譲のファン活動が始まった。だから個人的に意味のある曲だ。

その後はサウンドトラックの中から数曲が選曲されて演奏される。サウンドトラックより短くなったり、順番が少し変わる部分もあるようだが、サウンドトラックで聴く時とは異なり、曲の間に柔らかく自然につながっていてとても良かった。

「紅の豚」の6番目のトラックである「セルビア行進曲」には、ピッコロにサウンドトラックとは異なるフレーズが追加されているが、とても軽快で溌溂としていて笑みがもれた。

そしていよいよ始まった「Madness」演奏!久石譲が「Madness」のピアノ・スタッカート部分を演奏する!WDO2015の時との楽曲と似ているが、タンタン-タタ!と演奏する部分のハーモニーが変化していた。オーケストラとピアノがやりとりするシーンは本当に好きなシーンだ。かつて、どれだけ「Madness」に心酔していたか分からない。この曲をライブで聴けてとても良かった。

そうして、Symphonic Suiteが仕上がると思ったが、再びひねった! また久石譲がピアノに向かう!そして「Il Porco Rosso」を再び演奏する。最初に短く演奏したのが終わりではありませんでしたか? さすが!

「My Lost City」での久石譲の勘違いがまさにこの部分のせいだったのだろう。「Madness」は今回のコンサートで2回演奏される。リハーサルの後半で「紅の豚」の「Madness」に続けて「Il Porco Rosso」を演奏したはずの久石譲だ。だから勘違いしたに違いない。 😂

今回の「Il Porco Rosso」はしっかりと演奏が続く。ヴァイオリンが空を突くように高い音を出す部分があるが、本当にとても良かった。ここからが本当のハイライトだ。

フリューゲルホルンがメインメロディーをかっこよく演奏し、コンサート会場は巨大なジャズバーに変わった。この部分からは曲を新しく書き込んだ部分のようだった。本当に素敵でエレガントな雰囲気を出している。隣のトランペットも立ち上がって演奏し、再びフリューゲルホルンが受け継いで演奏するが、オーケストラの演奏が尋常ではなかった。

生まれて初めて聴くメロディーが登場し、慌てながらもうっとりしているが、急激に拍子が速く変わると、再び雰囲気が変わった。

ピアノがメインテーマをまた演奏するのに、久石譲が動きだし、拍子がだんだん遅くなって···。

またピアノに向かう!!!

今日は本当にどうしたの!!!

続いて「Il Porco Rosso」の最後の部分をピアノで演奏する久石譲。冒頭の演奏と首尾一貫した。ここでは泣き出してしまった。「Spirited Away Suite」のときと似た演出だったが、全く予想できなかった。とても素敵な演奏だった。演出と構成もとても良かった。特に、最後のハイライトの瞬間は本当に素敵で華やかでした。

ベートーヴェン、ブラームスの交響曲を指揮し、自身の交響曲も3曲も作曲したおかげだろうか。ますます完成度が高くなり感情を掘り下げるように構成も緻密になるようだ。以前の交響組曲とは異なり、サウンドトラックから多くの変化が起き、新しく付け加えたりもしたのも印象的だった。

実は、WDO2021をはじめとする最近のコンサートでは、久石譲のピアノの比重が減り続けていた。残念ながら久石譲の年齢と指の負傷のお知らせのため理解するしかなかったし、短くても演奏してくれたことにも感謝していた。そんな状況で「My Lost City」をはじめ「Madness」「Il Porco Rosso」まで、ファンを十分に満足させる久石譲の演奏は本当に感激した。

Encore

アンコールは「One Summer’s Day」と「World Dreams」だった。それなら…公演前に見たツイッターはやっぱりネタバレだったのだろうか! 戸惑って少し裏切られた感じが…(今は削除されたツイートだ。)

「One Summer’s Day」はふだんコンサートでアンコールでよく演奏される曲だが、バンドネオンが添えられて本当に違う雰囲気になった。アンコールも久石譲のピアノって!とても幸せでした。

「World Dreams」は、WDOのテーマとなる重要な曲。WDOの毎公演ごとに欠かさず演奏される曲であるうえ、最近はアルバムごとに該当年度のライブ音源をきちんと収録している。ここで鳴るチューブラーベルが本当にいい。

最後のアンコールでこの曲が演奏されるとさよならを告げる惜しい感じだが、初期の頃にいつも最初の曲として演奏されたように、次の出会いを約束する曲かもしれない。

今回のコンサートは、長く記憶したい最高のコンサートだった。往年の名曲が一堂に会したうえ、コンサートで聴くことができないと思っていた曲をたくさん聴くことができて良かった。何よりまた久石譲のピアノが多くなってよかった!何度もびっくりしてコンサートが終わった後も落ち着くのが本当に大変だった。

来年には必ず韓国で直接聴くことができれば良いと思う。ぜひお越しください…!!

2022年7月29日 tendo

出典:TENDOWORK|히사이시조 & 월드 드림 오케스트라 2022 콘서트 리뷰

https://tendowork.tistory.com/89

今回もテンション高めおもしろかったですね!tendoさんのコンサート・レポートはいつも完成が早い。WDO2022は初日公演がライブ配信されて最終日まで一週間ほどの時間がありました。ツアー完走したらレポートを公開するという気配りも忘れないなか…早々と書き上げたtendoさんはたぶんコンサートが終わる時間を見計らって予約投稿してたんです(笑)待ちきれなかったでしょうね!

ライブ配信をリアルタイム視聴している瞬間に思ったことや気づいたことそのまま、まるで瞬間冷凍したように高い鮮度で封されている。だから臨場感あってホットに楽しめるんだろうなと思います。視聴しながらメモしてるのかな? 体感したテンションのままキープして文章に出せるってうらやましい。

本公演も楽曲の変化のことからステージでの微細な気づきまでアンテナMAXでした。僕も訳しながら驚きながら後でチェックしようととても忙しい。楽しい悲鳴です。もしも、WDO2022コンサートに行けなかった人やライブ視聴できなかった人が、これから先このレビューを見る日がきたら、きっと残念!悔しい!を連発するでしょうね。魅力をたっぷり詰めこんだコンサート・レポートありがとうございます!

tendo(テンドウ)さんのサイト「TENDOWORKS」には久石譲カテゴリーがあります。そこに、直近の久石譲CD作品・ライブ配信・公式チャンネル特別配信をレビューしたものがたくさんあります。ぜひご覧ください。

https://tendowork.tistory.com/category/JoeHisaishi/page=1

東京公演/Live Streaming

こちらは、いつものコンサート・レポートをしています。

「行った人の数だけ、感想があり感動がある」

久石譲ファンサイト 響きはじめの部屋 では、久石譲コンサートのレポートや感想、いつでもどしどしお待ちしています。応募方法などはこちらをご覧ください。どうぞお気軽に、ちょっとした日記をつけるような心もちで、思い出をのこしましょう。

みんなのコンサート・レポート、ぜひお楽しみください。

reverb.

これからもライブ配信の機会が増えるといいですね!

*「Overtone」は直接的には久石譲情報ではないけれど、《関連する・つながる》かもしれない、もっと広い範囲のお話をしたいと、別部屋で掲載しています。Overtone [back number]

このコーナーでは、もっと気軽にコメントやメッセージをお待ちしています。響きはじめの部屋 コンタクトフォーム または 下の”コメントする” からどうぞ♪