Posted on 2018/08/24

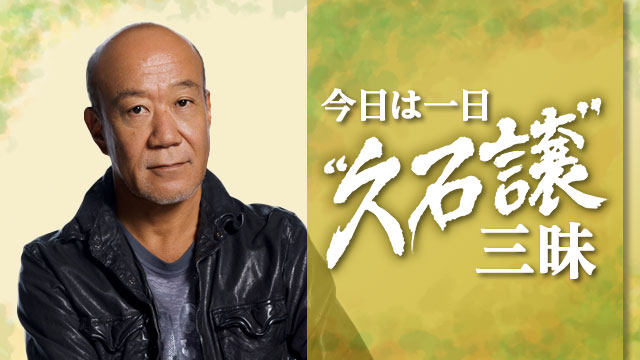

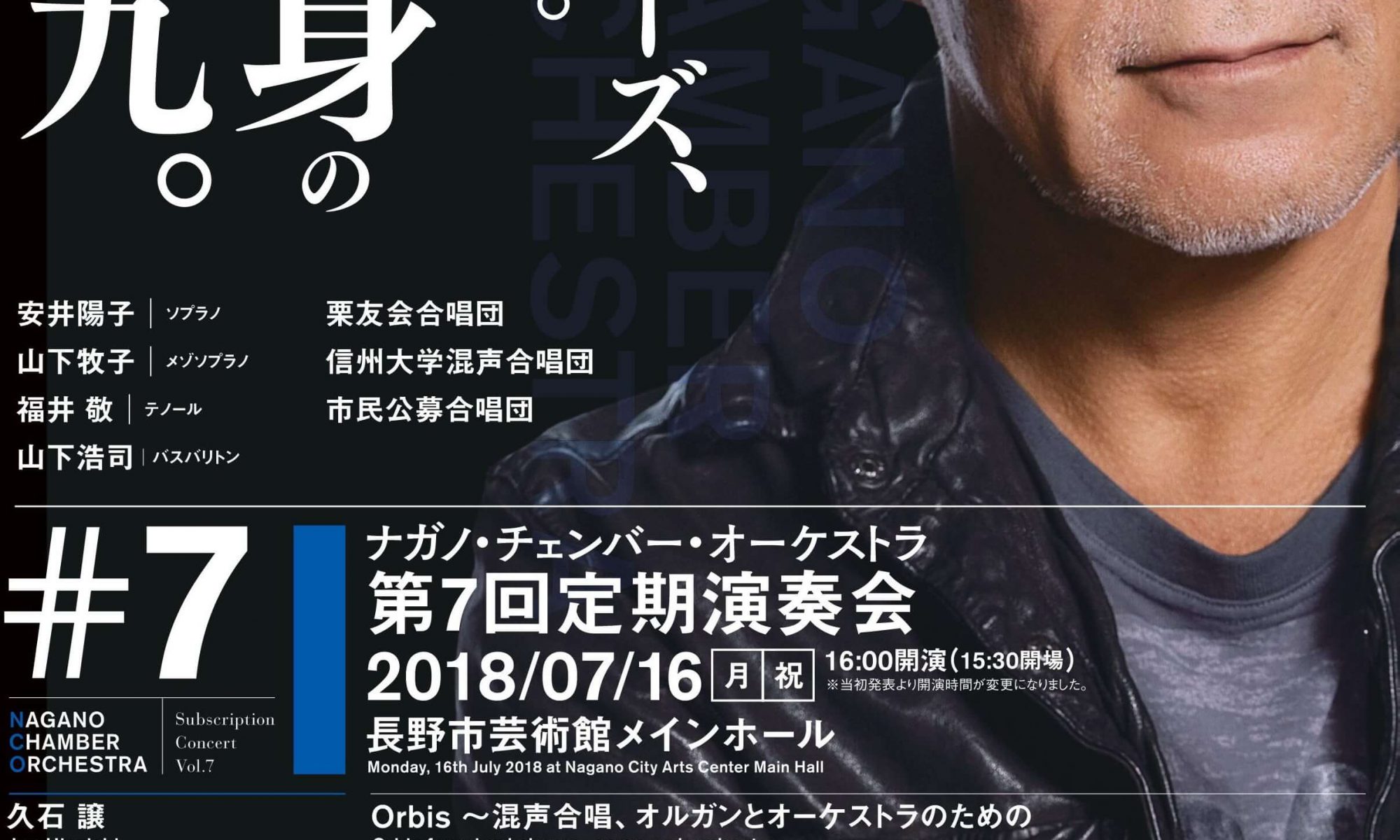

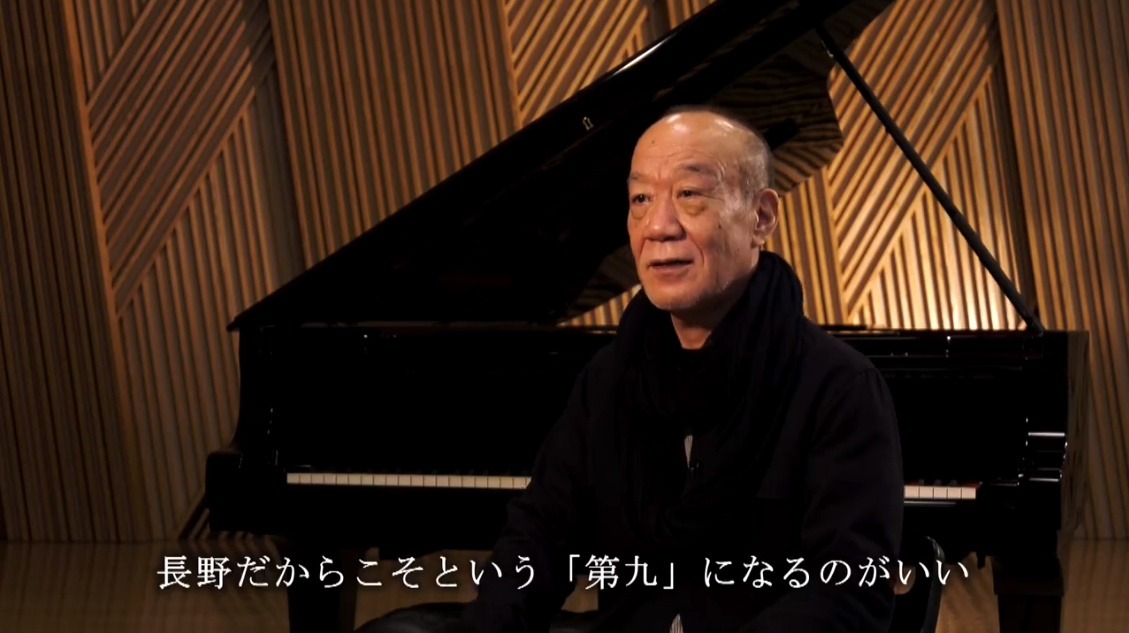

8月15日(水)久石譲の魅力をジブリ作品を中心に9時間にわたって紹介する生放送番組、NHK FM『今日は一日“久石譲”三昧』が放送されました。出演は久石譲、鈴木敏夫、奥田誠治、藤巻直哉ほか。番組ではリクエスト募集もありメッセージとあわせて紹介されました。

「風の谷のナウシカ」から「かぐや姫の物語」まで。スタジオジブリ作品全11作の音楽を手がける久石譲が、作品ごとに鈴木敏夫プロデューサーらと語ったエピソードは貴重なものばかり。さらに、ミニマル・ミュージック、ベートーヴェン、ジブリ作品以外の映画音楽まで、多岐にわたる久石譲インタビューや対談はボリューム満点。番組オンエア当日は「久石譲&ワールド・ドリーム・オーケストラ 2018」ツアー大阪公演日、事前収録となっています。

9時間全64曲に勝るとも劣らないエピソードの宝庫。今回はそんなインタビューや対談のなかから約7割くらいを書き起こしご紹介します。既出エピソード、初公開エピソード、縦横無尽に交錯する永久保存版です。

▽風の谷のナウシカ

▽天空の城ラピュタ

▽ミニマル・ミュージック/ベートーヴェン

▽となりのトトロ

▽魔女の宅急便

▽紅の豚

▽もののけ姫

▽千と千尋の神隠し

▽ハウルの動く城

▽北野武監督作品

▽山田洋次監督作品

▽滝田洋二郎監督作品

▽NHKスペシャル ディープオーシャン

▽崖の上のポニョ

▽風立ちぬ

▽かぐや姫の物語

▽スタジオジブリ作品 次回作

▽9時間全64曲

Blog. NHK FM 「今日は一日”久石譲”三昧」 番組内容 -プレイリスト編-

風の谷のナウシカ

鈴木:

イメージアルバムというのは高畑さんの発案。当時の日本映画って映像が出来てから慌てて音楽をやる。しかも期間にして1日か2日、それで映画音楽をつけなきゃいけない。つまり音楽を重視してこなかったんですよ。それを高畑勲という人は、その歴史を変えようと。音楽にたっぷり時間を作ろうと。最初自由にイメージして音楽を作ってもらう。それで図々しいこと考えたんですよ。作ってもらったなかに作品に合う良いものと悪いものがある。そうすると映画音楽を当てはめるまでに2回チャンスがある、音楽が充実する。それが高畑さんの考えだった。

数多くいる候補の中から「久石さんがいい」って高畑さんが言い出した。高畑さんの決め手は「久石さんは教養がある。要するにクラシック音楽の勉強をしてる。その基礎があると、映像に音楽を合わせてもらう映画音楽をつくるのにその教養が役に立つに違いない。それがないと注文しにくい。」って言ったんですよ。音楽を聴いて高畑さんはそれを発見するんですよ。周りの人たちがみんな反対するなか、そこが高畑勲のすごさ。ここで決まっちゃうんですもん、宮崎・久石コンビ。

イメージアルバムを作るときに、高畑さんが宮崎に頼んだのが、タイトルとイメージを文章にして渡すこと。こんな感じの曲があるといいというのを10個くらい書いた。だからこれも高畑さんが考えたこと。イメージアルバムを最初に聴いたのは僕と高畑さん。高畑さんは「いける」って言ったんですよ。その後宮崎に聴いてもらって一発で気に入った。当時はカセットテープ、宮崎はそれを一日中大音量で聴くわけですよ。しかも朝9時から午前4時まで同じテープを延々鳴りっぱなしなんですよ、周りは静かに作業してるなか。

久石:

当時はあまり時間がなくてスタジオにこもって作ってたんだけど、実は原作難しくて理解できなかった。今考えると逆に素晴らしいことなんだけど、いい映画ってそうなんだけど、説明を結構省いているから。これは何なんだろうと思ったことを徳間の関係者の人がその都度、これはこうです、これはこうです、って説明もらって。それで一応かたちになったっていう。

鈴木:

忘れちゃいけないのが、高畑さんは「オーケストラでやりたい」と。当時、日本の映画音楽でオーケストラなんてなかったですよ、編成小さかったですもん。結局、イメージアルバムと本編のサントラ、加わった楽曲もあるけれど基本は変わらなかったですもんね。それでいうと、最初からもう気に入っちゃったんですよ。

久石:

イメージアルバムの時が、当時流行りの打ち込みの音で作ってた曲もいっぱいあった。高畑さんはそこから、これがオーケストラに変わればもっといいというのを見抜かれたんですね。

天空の城ラピュタ

久石:

「ナウシカ」をやった直後に同じ徳間で「アリオン」ってアニメーション大作やったんですよ。その音楽を担当してたから、「ラピュラ」を作ってるのは知ってたけど、まあ自分はないなあと100%諦めてました。

鈴木:

当時宮崎駿には久石譲という考えはなかったですね。それはラピュタによって決定づけられるんですよ。いろんな人の作品をもう一度聴き直して、結果久石さんしかいないと。高畑さんがおもしろいこと言ったんですよ、「宮崎駿と久石譲は似てる」って。「二人とも熱血漢、すごい率直、すごい無邪気ですよ」って。意外にいなんですよ、謳いあげてくれる人って。それはいろいろ聴いてよくわかりました。

久石:

「ラピュラ」の時すごく考えてたのは、音楽的にまとめたオーケストラベースのものをできたらいいなあと。ただあの曲がメインテーマになるとは思わなかった。一応もうちょっと違ったやつを作ったはずなんですが、こういうのもあっていいやと夜の23時半ぐらいから20分ぐらいで作った曲。それで渡したら、これをメインテーマにしましょうと。あれぇ、全部ひっくり返ったぞと、そういう記憶があります。だからその「君をのせて」はメロディが先にあった曲。それに宮崎さんの言葉を当てはめていく作業。そこに足りない言葉を補っていく、これは僕と高畑さんとでやった。あの作業はとても楽しかったですよね。

鈴木:

これが主題歌になるとは思ってなかったですよね。とはいえね、宮崎のメモは大きいんですよ。あの地平線~ でしょ。高畑さんに言われてなるほどと思ったのはね、「わかります?鈴木さん。あの地平線、要するに目線がもう空にいる」って。多くの人は地上から空を見上げる。ところが宮さんの詩は、もう自分が空の上にいてそれで語ってる、それを中心にすれば歌になりますよって。なるほどおと思ってね。

久石:

「たくさんの灯が」っていうのが、まあ普通は言わないんですよね。プロの作詞家では絶対に書けない言葉。宮崎さんの言葉にはいつもそういうのがいっぱいあって、それが曲をかたちづくってる原点にはなってます。

鈴木:

「ラピュタ」の企画を決めた日、宮さんは5分で「ラピュタ」のストーリーを話したんですよ。びっくりして、「なんだ宮さん、考えてたんですか」って。そしたらね、小学校5年生の時に考えたストーリーって、だから全部覚えてるって。

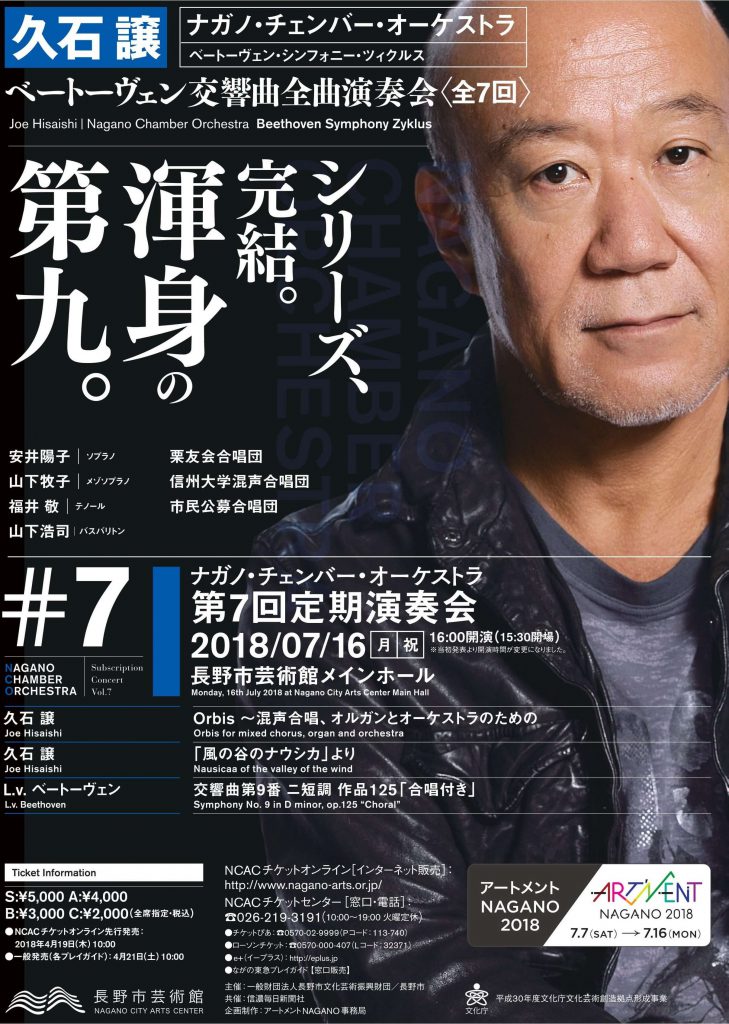

ミニマル・ミュージック/ベートーヴェン

西村:

(ミニマル・ミュージックやジョン・ケージについて)

久石:

(ミュージック・フューチャー・コンサートは)今年でちょうど5回目になる。去年から若い作曲家の曲を募集するコンペティションをやっていて、西村さんにもその審査員をやっていただいているんですよ。(コンサート・シリーズを始めたきっかけは)ちょっと日本で演奏されていない曲が多すぎたと。しかも若い音楽家の動きがまったく日本では見えなかった。そういうものを今日的に届けられるコンサートをしっかりやったほうがいいんじゃないかということで始めたんです。

僕が大学生の時にテリー・ライリーの「A Rainbow in Curved Air」を聴いた時に、もうすごいショック受けて3日間ぐらい寝込んじゃって。それまでは不協和音とか現代曲を書いてて、そこでミニマルの洗礼を受けて。ところが人間そんなに変われないんですよ。最初のミニマルっぽい曲を書くのに最低3年かかったかな。それでも全然曲になってないんですよ。20代はほとんど挫折、いろんなコンサートで曲を発表するんですが全然かたちにならない。当時のコンサートは作曲家が4~5人集まって曲を持ちあって個展を開くんですよ。客席ははっきりと隙間だらけなんですよ。塊が5つぐらいあって、ここはあいつの親戚、ここはうちの親戚、そういう感じなわけで(笑)。向上心もあって燃えてたんだけど、その仲間が集まって話してると、相手を論破することに専念しだすわけですよ。いかに自分の理論武装が正しいか。でも、そのことと出てる音が違うだろうおまえたち!っていうのがだんだん強くなってきた。その世界は何をしたいのかって思うようになってきて。その時にふっとポップスのフィールドを見たんですよ。そしたらイギリスのロキシー・ミュージックとかあって。フィル・マンザネラとかブライアン・イーノとかね。ロックなのにミニマルのパターンの要素をうまく取り入れている。みんな楽しそうにやってるわけよ、あっちいいなあと思ってね。その時にタンジェリン・ドリームだとかマイク・オールドフィールドの「チューブラー・ベルズ」だとか、これはのちに映画「エクソシスト」のメインテーマになる、全部そういうパターン的なもの。これらがドーンと出たときに、もういいやと、芸術家であることをやめた。ポップスフィールドにいくって決めて、まずはソロアルバム作ろうと。そうすると現代音楽にいた時の自分ががんじがらめになって自分の思い通りのものが一つも書けなかったのが、ポップス・フィールドに行った瞬間書いた曲のほうがよっぽど前衛的だったんですよ。なんかね、その瞬間吹っ切れて。それは「ナウシカ」よりもずっと前だったんですけれど、そこから20年・30年ずっとポップス・フィールドに本籍を置きながら音楽をやってきたわけです。

僕はあんまり器用な作曲家じゃないんで、メロディ・メーカーだとは思ってなかったんですよ。ミニマルをずっとやってた、食べていくためにも映画とかTVの仕事もしないといけない、そのときに要求されるのはやっぱりメロディだったですよね。「風の谷のナウシカ」も一生懸命作った。でもあれも実は、ほとんど頭Cmのコードから全く離れないんですよ。まだミニマリストっていうプライドがあって、やっと途中で和音が変わっていく程度にがんばってた。たえずメロディとミニマルっていうのが両輪にあって、メロディ色を強くするか、ミニマル色を強くするかだけで、あんまり器用じゃないんで、自分がやってきた仕事って基本的にそういうことなんだよね。ところが、時間が経つにしたがって映画の仕事をしてても、ミニマル的なアプローチをどんどんしたくなっちゃうんですよね。そうするとギリギリまできちゃって、これ以上いくとエンターテインメントの枠に入るんだろうか、ギリギリまできちゃった時があって。それでもう一回現代音楽のほうを見てみたら、もちろんずっと聴いてましたけど、なんか状況がかんばしくないんですよ。お客さんどんどん離れちゃうし、なんか元気ないし。もう一回戻ろうかなあ、ちょうどその時クラシック音楽を振りだしたことも大きいんですよね。当初は自分が書いたオーケストラ曲くらい自分で振れなきゃと思ってて。でもどうせ振るならせめて「運命」「未完成」「新世界」ぐらいは振れたほうがいいなっていう軽い気持ちだったんですけど。だんだんやりだすとほんとにおもしろくなっちゃって。オーケストラでクラシックをきちんとやって、自分でオーケストラで書いたミニマル曲やなんかを演奏しだすと、心から喜んでいる自分があるんですよ。30代に入ったところで完全に現代音楽家からエンターテインメントに移って、ポップスの作曲家になるって20年以上がんばった。ところが最後の最後はやっぱり本籍を戻そうと。もう一回クラシックに本籍を戻して、そこからやれることをちゃんとやろうと。そう思って作ったのが「ミニマリズム」あたりからですね。

久石:

(11月開催予定「ミュージック・フューチャー Vol.5」について)

久石:

最近自分がすごく感じてることなんですけど、たとえば東京であるいは日本中でいろいろなオーケストラが、とにかく現代の曲を取り上げてくださいと。古典芸能ではないから、きちんと今アップトゥデートのものをやってほしいといつも思ってたんです。自分がやれるんだったら、必ず現代の曲と古典を組み合わせたオーケストラのコンサートをやろうとしてました。実際そういう演奏会はあるんですよ、各オーケストラが実施していた。ただ、一番大事だと思ったのは、現代の曲にアプローチしてる感覚のまま古典にアプローチした演奏がないんです。つまり古典音楽とはいえ、時代が変わってきたらそれに対する新しいアプローチがあっていい。たとえば僕の場合でいうと、ミニマルをやってます、ミニマルってやっぱりリズムですから、そのリズムのアプローチのままたとえばベートーヴェンに挑んだらどうなるのか。そういうアプローチをかけようと思ったわけですね。そうするとベートーヴェンをリズミックにいく、新しいベートーヴェンをつくれたらいいなあと、それを今試みています。指揮者から教わるやり方ってある、それとは別のところ、作曲家がよむ譜面のあり方ってありますよね。その視点からもう一回見直して、リズムのアプローチを思いっきりかけたらどうなるのか、リズムを中心にしてもう一回ベートーヴェンを組み立てたらどうなるかな、そういうチャレンジをしてみたかったんですね。ベートーヴェンってあれだけ情動を煽るぐらいな激しさはあるのに、構成もかなり強くできている。そのへんの不思議さってありますよね、下世話さと高邁さが同居する。今年の夏「第九」やったんですよ、僕の「第九」ちょうど57分、すべてのくり返しやって57分ちょっとだった。(フィナーレのマーチのところのテノール)最初合わせの日にやりたいテンポでやったら目丸くして緊張してて。ゲネプロでちょっと遅くしたんですね、そしたらちょっと安心したんですよ。当然本番はテンポ上げました(笑)。(ベートーヴェン交響曲第5番「運命」平均の演奏時間が34~35分、久石さんの演奏は29分36秒)、速いね、別にアスリートじゃないんだから速けりゃいいって問題じゃないよね(笑)。でもね、いつも僕も「何分かかった?!」って聞くもんだから、みんな「30分切りましたよ!」とかねえ、わけわかんない会話(笑)。

となりのトトロ

久石:

ここで初めて高畑さんとセパレイトした。高畑さんは「火垂るの墓」を作っていたので、この時はじめて一から十まで音楽のことすべて宮崎さんと話した。それまでも宮崎さんから指示もいっぱいあったんでしょうけども、高畑さんという窓口があった。それが今回からはダイレクトになった。それが一番大きいかもしれない。

鈴木:

これまでは高畑さんに任せれば音楽はなんとかなる、ところが今回は自分でやらないといけない、困ってましたよねえ、「どうしたらいいの?」って(笑)。音楽をどうするか、悩みはなかったんですよ、もう久石さんに頼むっていう。ただどうやって音楽をやっていくか、宮さんが「歌のアルバムをつくりたい」と。じゃあ作詞をどうするってなって、宮さんと僕がふたりで一致したのが「いやいやえん」をかいた中川李枝子さん。児童書なんですけども、二人とも彼女の大ファンだったんですよ。ほんとに子供の目線で詩を書かれる方なんですよね。その詩を持って久石譲さんの事務所に宮さんと二人でいった。宮さんにとっては初めてのことで、自分が音楽もやらなければいけないっていう武者震いだったと思う。自ら出向いて、自分としては子供たちのため歌をつくりたいということで。ただ、久石さんはなかなか作ってくれない、すごい時間かかったんですよ(笑)。

久石:

実はね、ジブリで打ち合わせしたときに、今も残ってると思うけど、絵コンテの裏に五線譜ひいて「さんぽ」は浮かんだんですよ。ミソド~ソラソ~って、詞がもうリズム持ってるから、これはもういけるかなあと思ったんだけど、そこからがなかなか進行しなくて(笑)。1年弱ぐらい音信不通でしたよね。

鈴木:

ほんとにそうですよ。僕は内緒でスパイを送り込んで、久石さんがどういう状態に陥ってるかなんとなく知ってたんですけどね(笑)。こういうときは催促するなって言ったんですよ。覚えてるはずだから、なにしろ宮さんと僕と二人で出かけて発注したわけでしょ、その答えがないんだもん(笑)。久石さんは素晴らしい曲を天才的にお作りになるでしょ、でもその影には意外に努力家の面もあるっていう。当時いろんな曲を聴くチャンネルがあってそれをすごく勉強されてて。そうか、簡単に思いついてるわけじゃないんだなあって(笑)。

久石:

(「となりのトトロ」は)お風呂に入っているときに。トトロって言葉がさがるから音型も同じように、ソミド、そしたら次はソファレ……あ、これでいけるっていう。お風呂です(笑)。

鈴木:

「となりのトトロ」って宮崎駿の詞、僕が覚えてるのは1番しかなかった。2番がないんですよ。そしたら催促がきたんですよ。で、宮さんがね、「いいよそんなの!おれは忙しいんだ!」って。大変だったんですよあれ(笑)。それで2番のダミーを僕らで作るんですよ。作ってそれ見せたら怒るだろうから(笑)。これ絶対採用しないだろうみたいな歌詞を書いて、「じゃあ、これでいきますよ」って言って、それを見てカァっときてそれに手を入れるっていう。

鈴木:

【インタビュー同旨引用】

映画監督にはそういうところがあるものですが、一番大事なシーンに音楽を挿れずに画だけで見せたがる。『となりのトトロ』でサツキがトトロに出逢う雨のシーンがそうでした。子どもはトトロの存在を信じてくれるけど、大人まで巻き込むにはどうしようかと考えて、あのバス停のシーンが重要だと。それなのに宮さんは「画だけで」と言って。それを聞いた久石さんも「ハイ」と答える。

そこで、トトロの横で『火垂るの墓』を制作中の高畑さんに相談。音楽にも久石さんのことも詳しい彼は「あそこには音楽があったほうがいいですよ。ミニマル・ミュージックがいい。久石さんの一番得意なものができる」とアドバイスしてくれました。その高畑さんが言ったことは内緒にして久石さんに頼みに行きました。「でもここは宮崎さんはいらないって言ったけど、そんなことしてイイの?」と言う久石さんに、僕は言いました。「宮さんは、いいものができれば気が付かないから」。そして作曲してもらった。ジブリで完成した曲を聞く日、宮さんは「あっ、いい曲だ!」と喜び、あの幻想的なシーンが完成しました。

(同旨引用 ~Blog. 「オトナの!格言」 鈴木敏夫×久石譲×藤巻直哉 対談内容紹介 より抜粋)

魔女の宅急便

鈴木:

宮崎・久石コンビが誕生したとはいえ、それまでは冒険活劇でありファンタジー。今回の魔女は一人の少女の話でしょ、そうすると久石さんがどうなるか。高畑さんは映画「Wの悲劇」久石さんの音楽を絶賛したんですよ。「なんで久石さんに少女の心がわかるのか」これ高畑さんの言葉なんですよ。これで、少女ものは久石さんの得意ジャンルだっていうことになるんです。それまで誰も指摘してなかったんですよ。ほんと高畑さんってすごかったですよね。だから堂々と久石さんにそれを頼めばいいんだって。

(そのほか キキはなぜ飛べなくなったか?/ウルスラ登場/映画ポスター エピソード)

紅の豚

久石:

宮崎さんの個人的な思いが結構強く出てる映画ですよね。宮崎さんが前面に出てくるときの音楽のあり方っていうのは、僕はあんまりうまくなかった。どちらかというと、うんと引いてやるべきだったんだけれども、舞台がアドリア海で空飛ぶっていうので、ちょっと活劇調に振りそうになる部分と、そうじゃなくてほんとにパーソナルな思いっていうところで、たぶん僕があんまりこの作品を理解していなかったのかもしれない。今でもちょっとそれは反省してるんですよね。

鈴木:

いや、でも素晴らしかった。忘れもしない、久石さんにスタジオに来てもらって、宮崎の注文は「恥ずかしい曲を作ってください!盛り上げてください!」。いろいろな映画を観るとここで盛り上げるっていうときにほとんどの曲が盛り上がらない、そんな曲ばかり聴いてるとうんざりすると。でも久石さんなら、そこでほんとに高々に盛り上げてくれる曲、それをやってほしい、見事に期待に応じてくれたんですよ。だからあの曲ができたときに、宮崎が大喜びしたのを覚えています。

久石:

個人的にはある種映画「カサブランカ」のようなイメージで。ノスタルジックなんだけど男のかっこよさみたいな、そんなのが出たらいいなあっていう感じです。

鈴木:

ほんと一発で宮崎が気に入りましたから。(マルコとジーナのテーマを口ずさむ)久石さんのピアノで弾くところが宮崎が好きだったんですけどねえ、実にそれがうまくいって、絶賛でした。

もののけ姫

久石:

本格的な日本が舞台の、しかも非常にスケールの大きい映画で、すごいこの時は大変でした、正直言って。で、これは思想というかこっちの考え方も理論武装しないとちょっと太刀打ちできないなと思ったので。実はそれまで司馬遼太郎さんの本読んだことなかったんですよ。この作品をやるって決まった時から司馬さんの作品読み出しまして。というのが、宮崎さんが司馬さんと対談されたりしてて、いろいろお話されてるの知ってたので、半年ぐらいの間に10作品20作品ぐらい読んで。それから堀田善衛さんの本読んで。

鈴木:

話の腰折って悪いんですが。宮さんは「坂の上の雲」しか読んでないんですよ。自分と重ねてたんですよね。流行作家でしょ、司馬遼太郎さんって。自分もそうだから、だいたい書くものはわかるからって。

久石:

やっぱりね、宮崎さんの作品やるって、そのぐらいこっちは命がけというか、作家生命かけるような、一本一本勝負なんで、ほんと4年に1回でいい。それ以上多いとほんと困るんですよ。なぜかっていうと、その瞬間自分はひとつずつワンステップ上がれるんですね。特にこの「もののけ姫」の時は、かなり自分でもハードル上げましたよね。ここで向き合わないといけないのが、どうしても日本だったんですよ。日本というときに、単純に言うと音楽でやるんだったら和楽器使えばいいわけですよね。たとえば、尺八だとか琵琶だとか三味線だとか琴とか使えばいいんだけど。だけど宮崎さんもそうだし中国の監督もそうなんですが、自分の国の民族楽器はみんな極端に嫌がります。なんでかっていうと、たとえば尺八が鳴るだけで竹やぶが見えちゃうじゃないですか。そうするとイマジネーションを限定させるから、多くの監督はすごく嫌がります。この時も宮崎さんはすごく嫌がった。そのときにどうしたかっていうと、メロディがあって3度とか4度ハモらせるときに、上に南米のケーナの楽器、下に日本の龍笛とか。だから最後はぜんぶ使ってるんですよ、使ってるんだがいわゆる誰しも感じる和というものは一切表面に出さないようにして作った。どこか押し付けがましくない和は必要。

(そのほか 映画タイトル決定/予告編 エピソード)

千と千尋の神隠し

久石:

どう展開していくのか息をのむような話なんですよね。ですがベースは一人の少女の成長譚みたいな話なので。そこのところの表現、いろいろな神々が出てきて異世界に入ったりするところの音楽のあり方と、あくまで一人の少女が一歩一歩成長していく過程っていうのをどうやって音楽でつくるか、そこに一番苦心したかもしれない。それともう一個、普通でいうファンタジーのあっちの世界っていうのを通り越して、結構具体的なこの世界とあっちの世界みたいな違いが、宮崎作品のなかでもだんだん強く出てくる。それはのちのポニョにつながってくると思うんですが。「6番目の駅」っていう曲があるんですけど、ちょうど海を渡っていくところ。あれはある種もう黄泉の世界にいくんじゃないかみたいな、この世界とあっちの世界その境みたいなものが行き来する、そういうのをどうやって表現するかなあというのをすごく考えましたね。

(そのほか 興行/千尋のモデル/企画決定/NHKふるさとの伝承 エピソード)

ハウルの動く城

久石:

主人公が18歳から90歳までどんどん変わっていくので音楽は同じテーマがいいという注文でした。

鈴木:

昔は、映画音楽ってある一曲をいろんなアレンジ聴かせる、そういう映画って多かったんですよね。

久石:

「ムーン・リバー」とか「第三の男」とか、一つの曲がいろいろなかたちで出て、それが第三の登場人物みたいになって、それが鳴るとなにかひとつあると。そういうイメージはあったんでしょうね。

久石:

イメージアルバムが一番お金かかっちゃったんですよ(笑)。チェコまで行ってチェコ・フィルハーモニーでイメージアルバム作ったんですよ。何考えたんでしょうね、自分でもよく覚えてないんですけど、これはもうチェコフィルでやるって決めちゃって。ところが、レコーディングで飛び立たないといけない2週間前まで1曲も出来てなかったんですよ。それでリゾートスタジオにこもって1週間で10曲作って、慌ててそれを全部オーケストレーションして、そのまま持って行って録ったんですよ。はっきり言って、かなり危ない状態でしたね(笑)。なおかつ笑えるんだけど、その段階で「人生のメリーゴーランド」はできてない。自分でもなんかこう輪郭は作ったけど顔はないなあみたいな感じで、釈然としなかったときに、やっぱりもうちょっとテーマ必要なんじゃないかなあっていう、鈴木さんかな言われて、そうですよねえって。3曲ぐらいデモテープ作って持って行って、1曲目はいかにもで、2つめはワルツで。僕は緊張してて宮崎さんと鈴木さんの前で弾いたんだけど、「こういう映画にこういうワルツはない」ってすごく喜んでくれて。それでその曲に決まりました。

久石:

鈴木さんにはわざわざスタジオに来てもらって、チェコフィルで録ったやつ聴いてもらって。宮崎さんに聴かせる前に鈴木さんの意見聞こうと思って。「どうですか?鈴木さん」って、1曲目「うん、これは宮さん喜びます」。で2曲目かけるんですよ、「うん、これも宮さん気に入ると思います」ってね、鈴木さん絶対自分の意見で言わないんですよ。これ世の中の人みんな見習うといいよね。今この曲を聴いてるのは自分の意見を求められてるけど、何にとって必要なのかっていうのを鈴木さんはその時くり返し言って、自分の意見を言わなかった。その時にね、世界でこんなに優れたプロデューサーいないなあと思ったんですよ。だって「いやあ、これ僕好きですよ」とかって言っていいはずなんだけど絶対言わない。もう全部「これ宮さん気に入ります」「これ宮さんどうかなあ」そういう言い方しかしなかった。ちょっとその時にね、聴いてもらってることっていうよりも、目の前にいる人はほんとすごい人なんだなって、僕はそっちのほうですごくショックを受けた覚えがある。

久石:

あのチェコの録音はなんだったんでしょうねえ(笑)。もっと言うと、もっとまずいのはすごくお金かけすぎちゃって本編録る費用が足りなくなっちゃったのと、チェコで録ってそこでトラックダウンすればいいものを、何考えてたんでしょうねえ、わざわざイギリスのアビーロード・スタジオまで持って行ってそこでトラックダウンやった。だから、チェコで録ってロンドンで落として、それで持って帰ったんだけどメイン曲がなかったっていうさあ(笑)。

鈴木:

でもねえ、僕すごくわかるのはねえ、宮崎駿、自分が作品作ってて苦しんでる時あるじゃないですか。そうするともっと大きな無理難題を作るんですよ。だから「紅の豚」をやってた時は、今のスタジオを作ろうとかね。映画作るよりスタジオ作るほうが大変なわけですよ。それによって今目の前のことが軽くなるんですよね。常に彼はそうでしたね。だから久石さんもたぶん、そういうことをやればちょっと観点が変わるじゃないですか。それって大事なことですよね。

久石:

あ、それすごく似てる。今目の前にあるやつってものすごく大変じゃないですか。そうすると、その大変っていうのをもっと大変なことが来ることによって、これって少し減るんだよね。

(そのほか 宣伝をしない宣伝 エピソード)

北野武監督作品

久石:

北野監督って映画の撮り方を変えたんですよね。世界的にも結構影響を与えた。それはどういうことかというと、しゃべっている台詞のある人以外の人たちが、いかにもそこにいるような演出を一切しなかったんですね。みんな家族写真のようにただそこにいるだけにさせた。普通演出の人は、いかにも自然のように演出して動かす。それをしなかった。そのやり方っていうのはその後世界中の若い監督に影響を与えて。要するに、無理やりに演技らしいことはしないんでいいんだと。それをつくった画期的な監督でしたね。

久石:

どちらかというと、引き算の映画。どんどん加えていくんじゃなくて、結果無駄なものを全部外していった。そういう意味では非常にミニマルな映画ですよね。

久石:

個人的な区分けでいうと、初期のほうは宮崎さんの映画は基本的にメロディ中心だったんですよ。北野さんのほうはミニマルをベースにしたんです。ですからやり方をすごく変えて臨んでた。途中からちょっとメロディを増やしましたけれども。フランスとかでインタビュー受けていると必ず聞かれるんですよね。まずあり得ないと。映画音楽で宮崎さんのような作品をやっている人が、どうしてバイオレンスの映画を担当しているのかが、同じ人間がやってるのが想像できないと。インタビュー受けるたびにそういう質問ばっかりだったんですよね。僕のほうからすると、なんにも不自然じゃないんですよ。なんでかっていうと、片側にミリマリストとしてやってきたこと、もう一方にメロディメーカーとしてやってきたこと、それを実はちょっと使い分けてやっていた。そういうやり方だけだったんですよ。あれ風これ風でやるのは本物にはならないからね。だから自分がいいと思うことしかやらない、ということですかね。

久石:

北野さんの映画は、表面上ではバイオレンスとかいろいろあるんですが、根底には人間の儚さとか哀しさがあったんですね。その辺で僕もすごく共感して作っていたところがあります。

山田洋次監督作品

久石:

(「家族はつらいよ」)「東京家族」と出演メンバーも同じで、最初1回かなあと思ってたらどんどんシリーズ化されて。喜劇というのはすごく難しいんですよね。喜劇の音楽の書き方は大変難しいんです。どちらかというと色の濃い映画のほうが書きやすいんです。ラブストーリーとか戦争ものとか超悲劇とかね。そうするとこれは音楽も非常に色のはっきりしたものが書けるんだけど、普通の家族をテーマにすると、色をできるだけ薄めなきゃいけないんですよ。でないと音楽が浮いちゃうからね。なので喜劇は映画として撮るほうもすごく難しいんですよ。音楽も非常に難しい、なぜなら陳腐になりやすい。映画のほうでいうと、喜劇と悲劇は同じなんです。たとえば悲劇は、目の前で起こっている大変なことを大変だねって撮れば悲劇になる。ところがこれを喜劇にするときは、同じことを俯瞰で見て、バカな人間どもがああだこうだやってるねって笑い飛ばす方法をとって作らないと、本当の喜劇ってできないんですよ。喜劇って笑わせるんじゃないんですよ。悲劇と同じぐらいなものすごい深いものを抱えてるのを、笑い飛ばして見せるんだけども、観る人は感じさせるっていうね。だから喜劇は最も技術と能力がいる分野じゃないでしょうかね。その意味では山田監督はもう傑出している。今年86歳になられるんですが、考え方がどんどん若くなってて、しかももっと精鋭化してるというかどんどん変化してますね、素晴らしいです。そのエネルギーにつられて、こっちが作ってるって感じかな。(中略)オープニングのタイトルバックを作っているのが横尾忠則さん、毎回アーティスティックなとても素晴らしいオープニングを作ってますよね。

滝田洋二郎監督作品

久石:

(「おくりびと」)映画を製作している途中ですぐ気づいたのは、これ絶対世界的に評価される。その理由は簡単なんですよ。主人公の納棺師が東洋の美そのものなんですよ。エンターテインメントであって、ある種そのチェロを弾いていた人がやめてその世界に行った、奥さんともぎくしゃくするんだけれども、死人を化粧をすることによって送り出すという。これって大変に世界に通じる、つまりアメリカ・ヨーロッパの人たちが感じる東洋の美学のエッセンスがあって、しかもエンターテインメントだった。正直あの時、国際的に通じると思っているスタッフはあまりいなかった。だけど僕はそう思っていて、海外に出品したらどんどん賞を獲っていたんですよ。(アメリカのアカデミー外国語映画賞も)これ獲れるって確信してたんですよ。

NHKスペシャル ディープオーシャン

久石:

ドキュメンタリーは個人的に大好きなんですよ。ディープオーシャンの話をいただいて、深海シリーズですね。すごく宇宙と同じぐらい海の中って広がりがあるんだなというので。どの作品も一生懸命作りますけれども、これももちろん一生懸命作って。ディープオーシャンは最終シリーズになるのかな、これに関していうと、初めてと言っていいぐらい全編ミニマルで推したんですよね。テーマのところから全部ミニマルで推した。深海シリーズの1、2はちゃんとしたメロディの普通だったんですが、ディープオーシャンの最後のシリーズに関しては完全にミニマルで推したんですよ。それがね、自分が想像した以上にナレーションといろんな映像とのマッチングがすごく良かったんですよ。なかなか自分の新しい挑戦がね、ちゃんとかたちになるケースって少ないんですけど、これはすごくかたちになった。やったあ!これで新しい音と映像の世界ができた!これからいっぱいそういう注文くるかなあと思ったけど1回も来ないねえ(笑)。なんかこうミニマルの仕事いっぱい来るかなあと思ったけど、なんもこないです(笑)。

崖の上のポニョ

鈴木・久石・藤巻:

【インタビュー同旨】

Blog. 「文春ジブリ文庫 ジブリの教科書 15 崖の上のポニョ」 より 主題歌エピソード

最初の打ち合わせの時すぐにポニョのメロディが浮かんだというエピソードや、誰が歌うか聞いたとき「……本気?」つまりは納得していなかったというエピソード。久石譲は本気で怒っていてレコーディングも途中で帰ってしまうほど!?会見の日も口をきかないほど!?に。そして記者会見の場で三人の歌声と会場の雰囲気を見たとき、鈴木プロデューサーに「今日初めて理由がわかった」と伝えるエピソード。

風立ちぬ

鈴木:

(台詞も効果音も音楽もモノラル録音だった)これは別に僕が言い出したわけじゃなくて宮崎駿ですよね。たしかに今の技術って進化していろいろなことができるようになった。でもそのいい面もあるけれど、そうじゃない面もある。僕が一番感じてたのが、録音スタジオにおけるスタッフの緊張感のなさ。いくらでもやり直せる。モノラルって専門的なことだから難しいんだけど一発勝負なんですよ。一箇所崩れたら全部やり直し。そうすると緊張が持続するんですよ。その効果は出ましたね。

久石:

あとね、実はドルビー・サラウンドっていうのは劇場の中でも真ん中の数メートル以外関係ないんですよ。(4人だけ、)そこで聴かない限りは完全なサラウンドってわからないんですよ。どちらかに寄っちゃうから。ところがモノラルって一番隅でも一番前でも後ろでも右でも左でも、まったく同じなんですよ。だからそういう意味でいうと、モノラルっていうのは本来、実は「ナウシカ」がモノラルだったですよね公開、でもそんなの誰も感じない、すごくいいんですよ。ところがその技術がもうなくなっちゃって、モノラルレコーディングを全然体験していない人たちでモノラルを作るわけだから、これ逆に言うと非常に労力がかかる。だってその技術は廃れてなくなってたはずなんだよね、それをあえてモノラルでいくってなると、そのための準備がまたすごくかかった。(効果音には人の声も使った)ちょっと音程があったんで一部直してもらったんですよね。声でやっちゃうとどうしても音程が出ちゃうところがあったんで、直してもらって、それで全体がわりと音楽となじむようにしてもらうっていう経過はあります。

久石:

(バラライカ、バランなどの民族楽器を使ったのは)これは鈴木さんのアイデアなんですよね。「ドクトル・ジバゴ」でしたっけ、ちょっとね全体にああいうロシア的な匂いをさせたらどうかみたいな話があって。僕も、大きい大河ドラマのように動いてる話なんだけど、個人にスポットを当てるような話なので、そこで翻弄されるでもなく、ちゃんと自分を保ってる個人の人間にスポットを当てるっていったときに、音楽はどういうところに焦点絞るかなっていうところで、それはわりと鈴木さんとよく話し合いましたね。で、ちょっとロシア調にしようか、みたいなのはちょっとありました。

鈴木:

宮崎が好きだと思ったんですよ。音色に弱いから(笑)。

久石:

宮崎さんと僕は、30何年間、一回もご飯食べたことないんですよ。今年は高畑さんの告別式の会みたいなもので初めて今年ご飯一緒に食べたぐらいで(それも二人でじゃなくてみなさんと一緒に)。

鈴木:

僕だって久石さんとちゃんとお食事したのは、去年だか一昨年だか。あれなんですよ、久石さんとこれだけうまくやってきたでしょ。それってある距離がある、それ大事だと思ってたんですよ。おいおまえになっちゃうと、やっぱり仕事としてだれてくる。ということは、ある緊張感のなかで関係を続けたかったんですよね。

久石:

宮崎さんと鈴木さんとは、距離をとるっていう言い方は変なんだけど、やっぱり緊張感を持つために、持続ですよね、それをすごく気を使ったというか、自然にそうなったというかね。だから、この関係で奇跡的に30数年やってこれた、これはほんとにありがたいなあと思うんですよ。

鈴木:

僕にとってヒントは高畑と宮崎の関係なんですよ。ほんとに親しかったでしょ。でも二人がついぞ一緒に食事に行く、ゼロ。そして最後までお互い丁寧語。おいおまえなんて言わなかった。だから常に55年間緊張があったんですよ。それが参考になった。ちゃんと仕事ができるんですよね。そっちのほうがおもしろいんですよ。

かぐや姫の物語

久石:

今日最初からねえ、「ナウシカ」から始めました。その段階で音楽プロデューサーとして高畑さんと仕事をした。最後に一緒に「かぐや姫の物語」をできたのはほんとに喜びです。

鈴木:

これ本当に大変だったんですけどねえ。というのは、当初「風立ちぬ」と「かぐや姫の物語」は同じ日に公開しようと思ってたんですよ。「風立ちぬ」はもう久石さんってことでやってたでしょ。そしたら突然高畑さんのほうから「かぐやを久石さんでやりたい」。同じ日でしょ、両方とも久石さん。宮さんに言いに行くわけですよ、「高畑さんからこういう要望が出ている」。そうすると、宮さんという人はいつもだと「いや、そんなことは久石さんが決めればいいよ」っていうそういう言い方をする人なんですよ。ところがその時だけは、「え?両方とも久石さん? ほかに誰もいないと思われちゃうじゃん!まずいよそれはあ!」って(笑)。それが、良かったのかなんなのかいろいろあったんですけど、「かぐや姫の物語」が遅れて公開がずれる、それで久石さんが再浮上。というか、ずうっと高畑さんねえ、これに関しては「久石さんでやりたい」ずうっと言ってたんでねえ。だからそれが実現できたのは、高畑さんにとってもほんとに嬉しかったんじゃないですかね。

鈴木:

それと僕が声を大にして言いたいのは、この「かぐや姫の物語」の映画音楽、大傑作ですよね。高畑さんと日常的にいろいろなこと話してたから、高畑さんは実をいうと、好みもあったんでしょうけれど、「ラピュタ」の音楽、大絶賛してたんですよ。そうするとね、高畑さんのなかにあったのは、全然違う作品なんだけれど映画音楽として、どういうものをやっていくかというときに、「ラピュタ」に勝ちたい、どっかにあったんじゃないかなあ。それを僕は実現したと思ったんですよね。明らかに久石さんの新たな面も見れたし、この人すごいなと思ったんですよ、まだ成長するんだって(笑)。

久石:

忘れもしません、暮れの28日に鈴木さんと西村プロデューサーが二人会いに来て、「かぐややってください」って言われて。それで年明けて5日くらいかなあ、一緒に高畑さんと会って。だってさっきも言いましたけど、宮崎さん一人やるのにほんとに4年に1回でいいんですよ。オリンピックでいいんです。それがオリンピック年に2回やるようなもんですから。もう大変、だからあの年はちょっと死にそうというか。なぜかっていうと、こちらが中途半端だと宮崎さんのような天才を受けとめるだけで精一杯なんですよ。それを二人分受けとめるわけじゃない。ものすごく言葉ではちょっと言えないくらいに重圧がくるんですよ。要求してるレベルがわかるからね。両方に応えるのはかなりきつかったんだけれど。でも、一番すごかったなあと思うのは、高畑さんがずっと僕に対する信頼を維持されてたってことでしょうかね。人間って不思議ですよね、信頼されてるって思うとがんばれる。僕の場合でいうと、褒められるのが大好きなんですよ(笑)。なんでもいいんだけど、あんまりうまくないピアノでもね、「いやあ、いいですね!」って言われると、「あっそう!?そう!?」ってなるんです僕は(笑)。これは宮崎さんもそうなんです。いつもこっちに信頼をおいたうえでやってくれるから、長くやってこれた最大の理由は、二人のこちらに向ける目線のおかげでやってこれたっていう感じかな。

久石:

映画音楽って基本的にいうと、登場人物の心情につけるか状況につけるかっていうのがベースになります。ところがそれを両方あまりやってほしくないと。どちらかというと観客の目線にたって、観客が感動するのを補助する程度にしてほしいというような注文をされたんですね。そうすると音楽が得意技としてる部分は結構禁じ手にちかくなるわけです。なかなか書くのが難しくなるんだけど、僕この直前に「悪人」っていう映画をやって、それを高畑さんが非常に気に入られてて。それのような距離のとり方をしてくれっていう注文があったんですよね。高畑さんとその話をしてて、それが結構うまくいって。僕はこれで何を学んだかというと、映画の音楽のあり方、ここからがらっと変わったんですよ。ある種の劇伴と言われる音楽ではないんだけれど、方法論としてはそれに近くなるくらいに、すごく引いた音楽を書くようになりましたね。ですから、感情も煽らない、状況も説明しない、第三者の目線でいるっていう方法をとるようになって。実は高畑さんと一緒に「かぐや姫の物語」をやって学んだことが、山田監督の次の仕事をやるときに非常に役に立ちました。

久石:

(「天人の音楽」)わりと一番最初の頃にラッシュを見せてもらった時に、「これまだプロデューサーに言ってないんだけど」って高畑さんがほんとにこやかな子供のような笑顔で笑いながら、「ここのラストのシーンはサンバでいきたいんです」って言われて。普通に考えると育てのお爺さんお婆さんと別れて月に帰らないといけない、ドラマティックな一番クライマックスの悲しいシーンなわけですよね。ここをサンバでいきたいって言われたときにびっくりして「えっ、サンバですか?!」ってなっちゃったんですけどね(笑)。それはよく考えれば、月の世界というのは悩みもなにもないと、みんな楽しいんだと。そこからの使者が音楽を奏でながらやって来るわけだから、これは楽しい音楽。しかもかぐや姫も月に帰ったら、地球上で起こったこと全部忘れて幸せになると。とするならば、その時奏でる音楽はいったい何なのかと考えると、地球上で考えたらサンバのような音楽、そういう注文だったんですね。いやあ、大変な仕事を受けちゃったなあと思いました、その時は。

鈴木:

でもあれは、高畑さん聴いて一発でこれって、すごく喜んでた。それもさることながら、かぐや姫が都に行って初めて宮殿にのぼる。そうすると、こんなに着物があるのとか喜び勇むでしょ。でもそこでね、喜んでいるかぐや姫がこの先どうなっていくのか、ある種の予感、それを曲に、あれは良かったですよねえ。あれはほんとなかなかないですよね。そうすると観てる側が、なんかいろいろ考えちゃうっていうね。あれは見事に実現。

久石:

鈴木さんの言葉ってすごく重みありますよね。たまたま今鈴木さんの「禅とジブリ」を読んでいるんですよ。これが人生の教訓書みたいでね、こんなおもしろい本ないと思って読んでて。「かぐや姫の物語」もそうなんだけど、ある種の哲学を誰にでもわかりやすく説明してるんですね。お坊さんとの対話集なんですけどね、日本的なものってあるということと、日本の哲学、生きるために必要だっていうのは両方とも共通でもってますよね。だから、宗教ではないんだけれども、人間の生き方学ぶっていうのが「かぐや姫の物語」のなかにも高畑さんの知恵が溢れてますよね。

鈴木:

(高畑さんから一番学んだことは)ひと言ですよ、自分勝手にやる(笑)。だって言い出したら聞かないもん。変えないんだもん、しょうがないですよね。82歳の最後まで、こんなふうに生きられたら幸せですよねえ。公表してるから言っちゃいますけど、癌で亡くなっちゃうんですけどね、僕が最後に見舞った時「医者が間違ってる」って言うんですよ。これなかなか、ねえ、そうなんですよ。だから自分の意志の力で治そうとしてましたねえ。最後まで前のめりに生きましたよね、やりたいこといっぱいあるんですよって、それでなぜ僕は死ななきゃいけないのかって。まさにこういう喋り方なんですけどね。

スタジオジブリ作品 次回作

鈴木:

今絵コンテを描いていて、実際に作画も入ってて、もう2年も経ったんですけど、ここから先まだかかる。そういうなかにあって、高畑監督の早すぎる死があったんですけど。僕は横にいてなんとなくわかってたんですけど、この映画「君たちはどう生きるか」、ちょっといろいろあるから話しちゃって構わないと思うんだけど、主人公は宮崎駿、それを導いてくれた高畑勲、そういう映画になる予定だったんですよ。亡くなっちゃたでしょ、「死んじゃったからもうやめる」って言い出したんですよ(笑)。もうだいぶん出来てるんですよ、半分以上、もうみんな絵描いてるんですよ。そこから方針変更なんですよ。「やっぱりもう状況が変わったんだから、鈴木さんいつまでもこだわってしょうがないよ!」って。そこへ今突入してます。なんていう人だろうと。だからギア切ったんですよ。もうすごいですね。この人の凄まじさ。予定どおりに作らないんだもん。「死んじゃったからしょうがないじゃん!いつまでも引きずっちゃだめだよ鈴木さん!」って。ということでした。

久石:

すごいなあ。ますますパワーアップしたすごい作品になるんだろうなあと。今の話聞いてても一番思うのがね、高畑さんっていう存在はお亡くなりになっても、今いろいろな人に影響残してるんですよ。どれだけ強い人だったのかなと思いますね。鈴木さん、ほんと今日はありがとうございました。

鈴木:

がんばってください。あ、最後にとっておきのニュース。「君たちはどう生きるか」、音楽は久石さんです。(藤巻:全然とってきのニュースじゃない(笑)みんなそう思ってますよ)、みんなそう思ってるけども、わかんないもん、それは伝えないといけない、はい。

(NHK FM「今日は一日”久石譲”三昧」より 書き起こし)

*語り口調そのまま一言一句ではありません。オリジナルのニュアンスを損なわないよう努めました。

今日は一日“久石譲”三昧

8月15日(水)

午後0時20分~午後6時50分

午後7時30分~午後9時30分

あらゆるジャンルの映画音楽を作り、一方で15秒のCM音楽にも心血を注ぎ、かと思うと完全オリジナルアルバムやクラシック音楽を手がけられる。そして毎年世界中でコンサートもおこなう。音楽界の「超人」、それが、久石譲さんです。今回の三昧は、そんな久石譲さんの魅力を、ジブリ作品を中心にたっぷりとお届けします。

〈司会〉

久保田祐佳アナウンサー

出田奈々アナウンサー

〈インタビュー〉

青池玲奈アナウンサー

〈出演〉

久石譲

鈴木敏夫(スタジオジブリプロデューサー)

奥田誠治(元日テレ 映画プロデューサー)

藤巻直哉(崖の上のポニョ主題歌 ボーカル)

タイムテーブル

12:20~ リクエスト

13:00~ ジブリ映画音楽① 出演:久石譲、鈴木敏夫

14:15~ リクエスト

14:30~ ミニマル・ミュージック & ベートーベン 出演:久石譲、西村朗

15:20~ リクエスト

ジブリ映画音楽② 出演:久石譲、鈴木敏夫

16:20~ リクエスト

16:35~ ジブリ映画音楽③ 出演:久石譲、鈴木敏夫、奥田誠治

~18:50

19:30~ ジブリ以外の映画音楽

20:00~ リクエスト

20:15~ ジブリ映画音楽④ 出演:久石譲、鈴木敏夫、藤巻直哉

21:00~ リクエスト

~21:30

公式サイト:NHK 今日は一日”久石譲”三昧

http://www4.nhk.or.jp/zanmai/343/

公式サイト:NHK 今日は一日○○三昧(ざんまい) プレイリスト

http://www4.nhk.or.jp/zanmai/65/