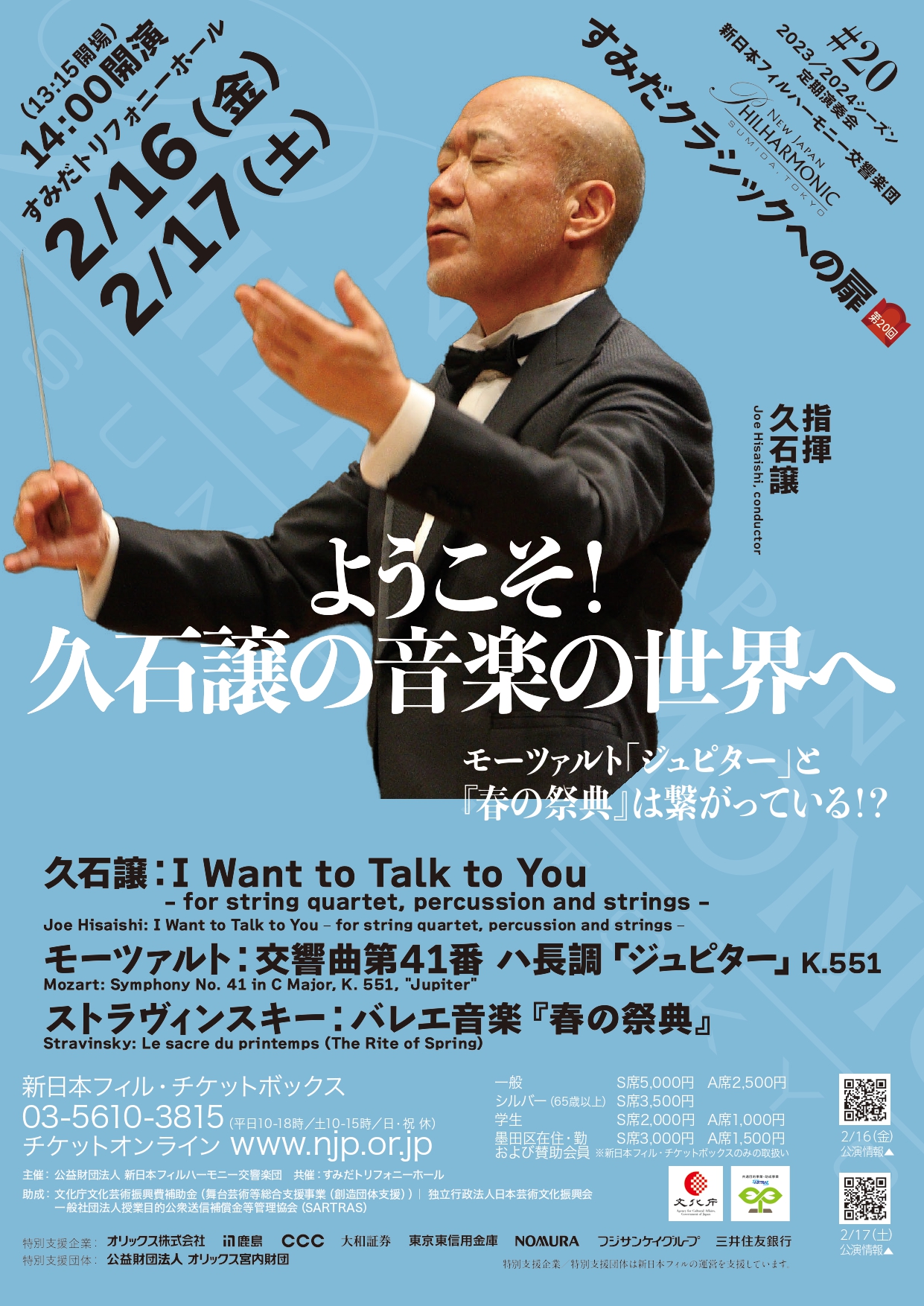

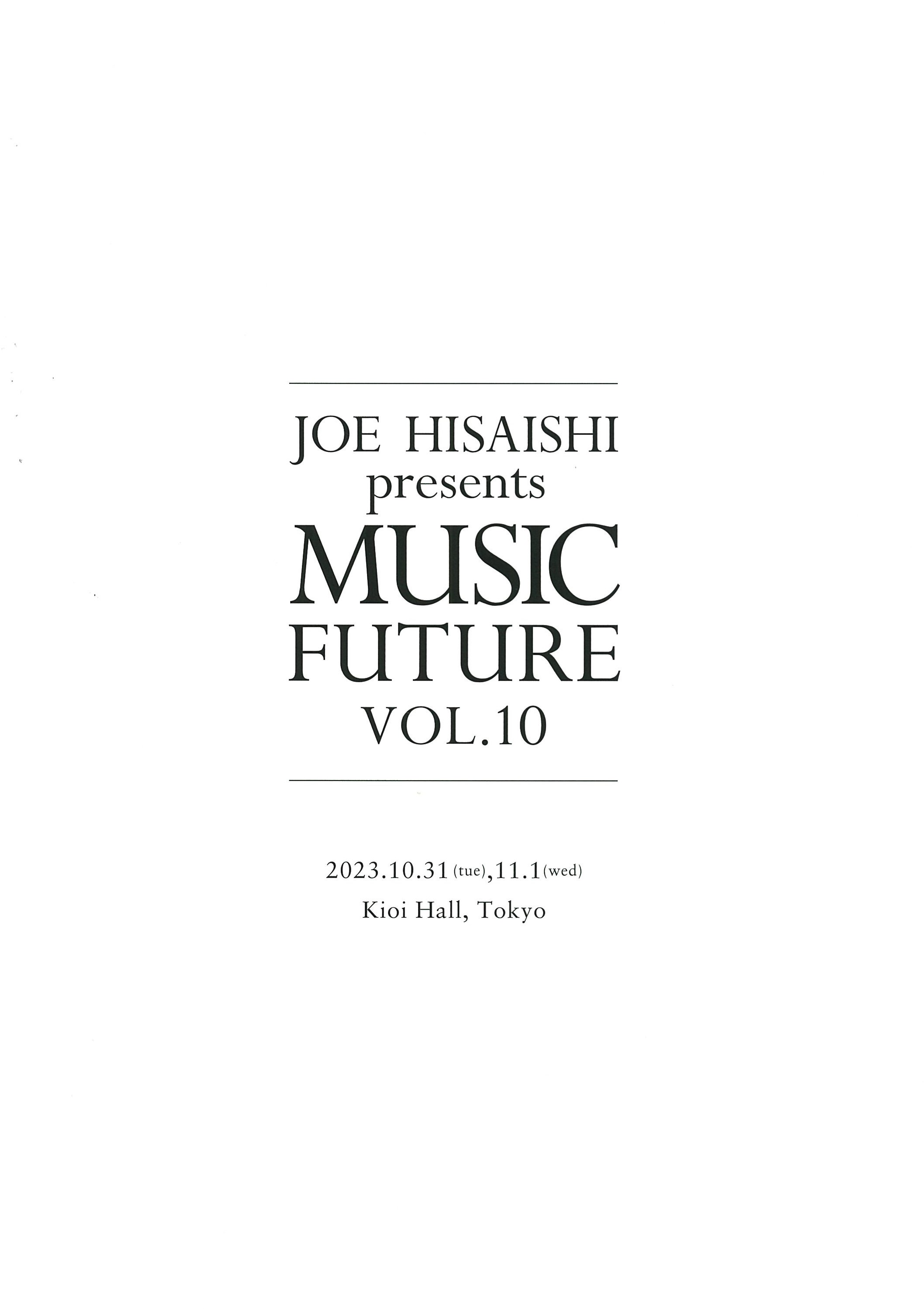

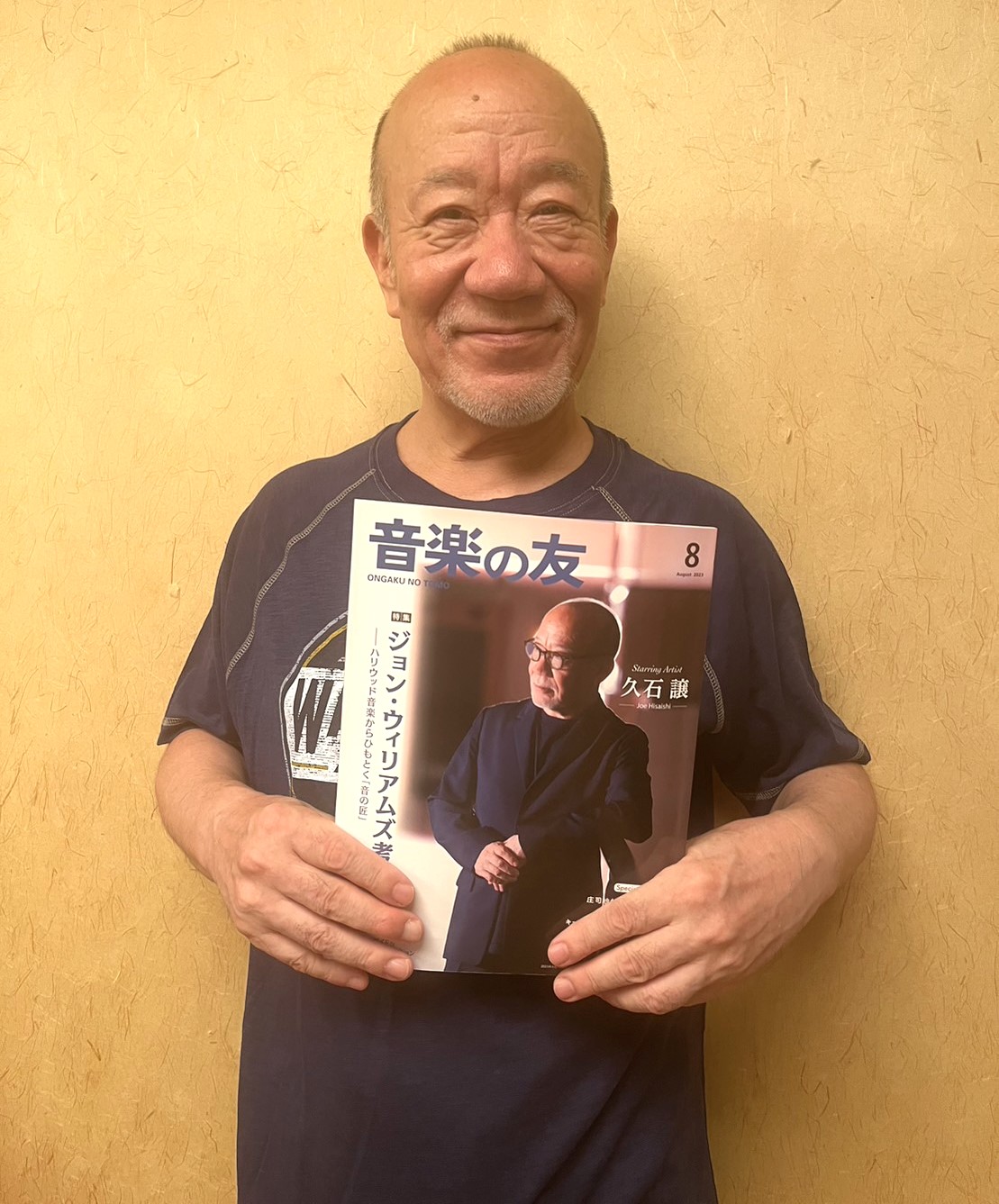

Posted on 2023/11/29

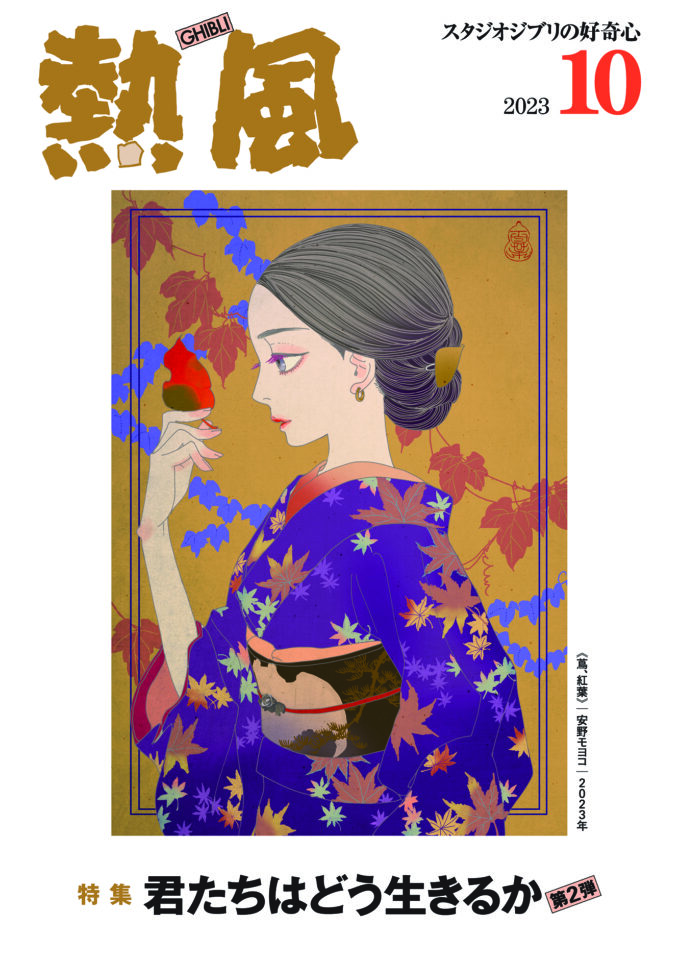

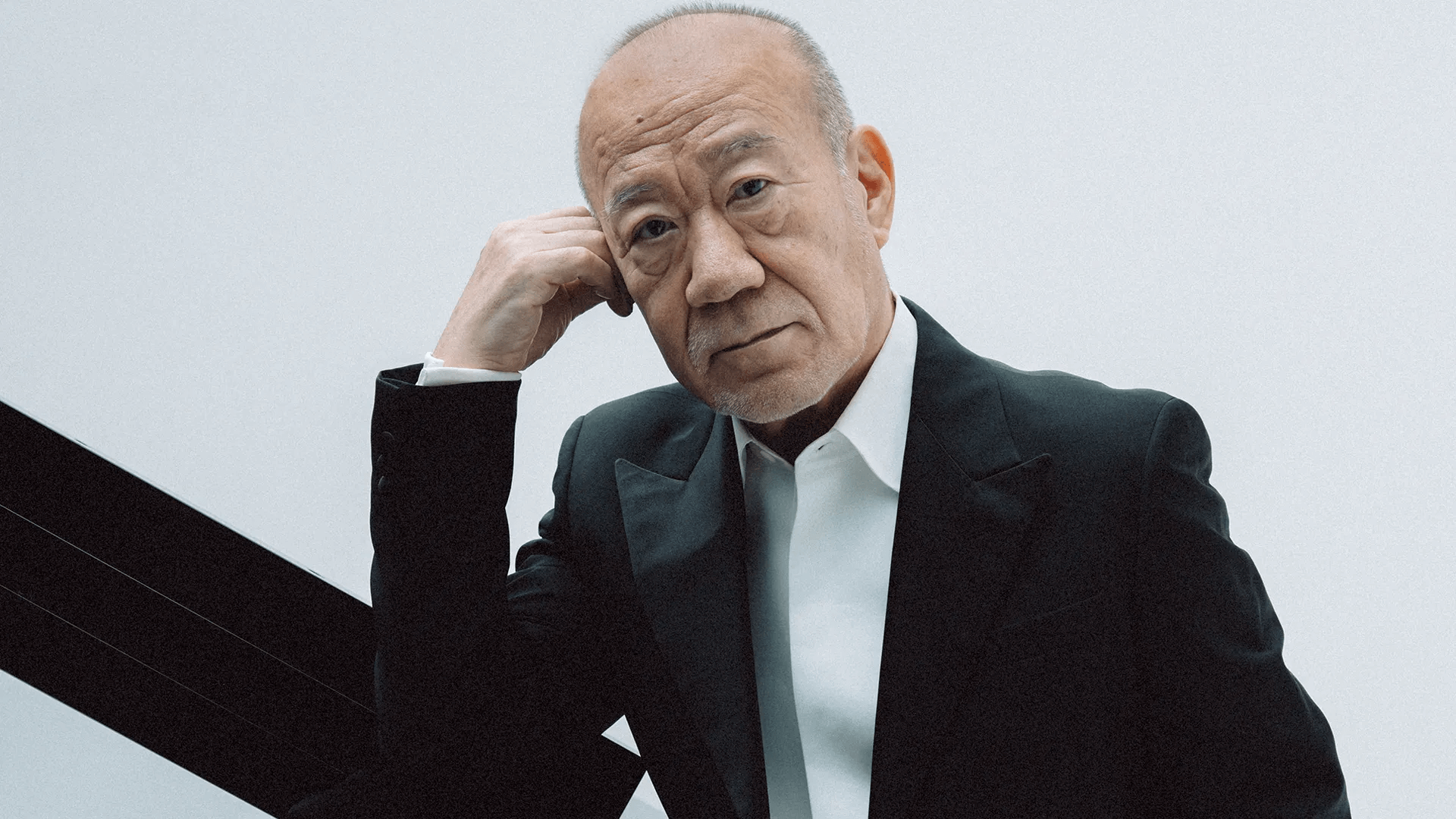

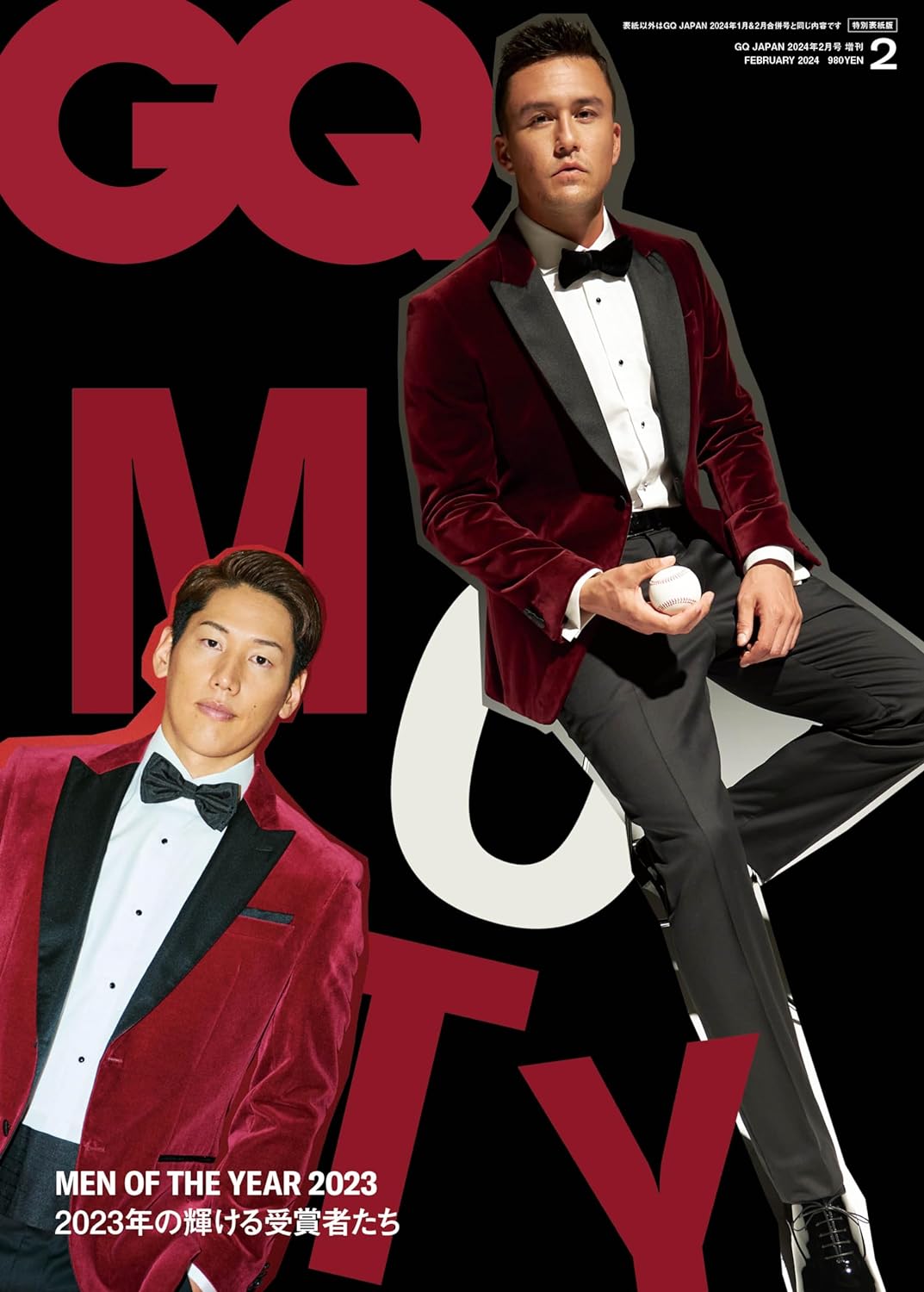

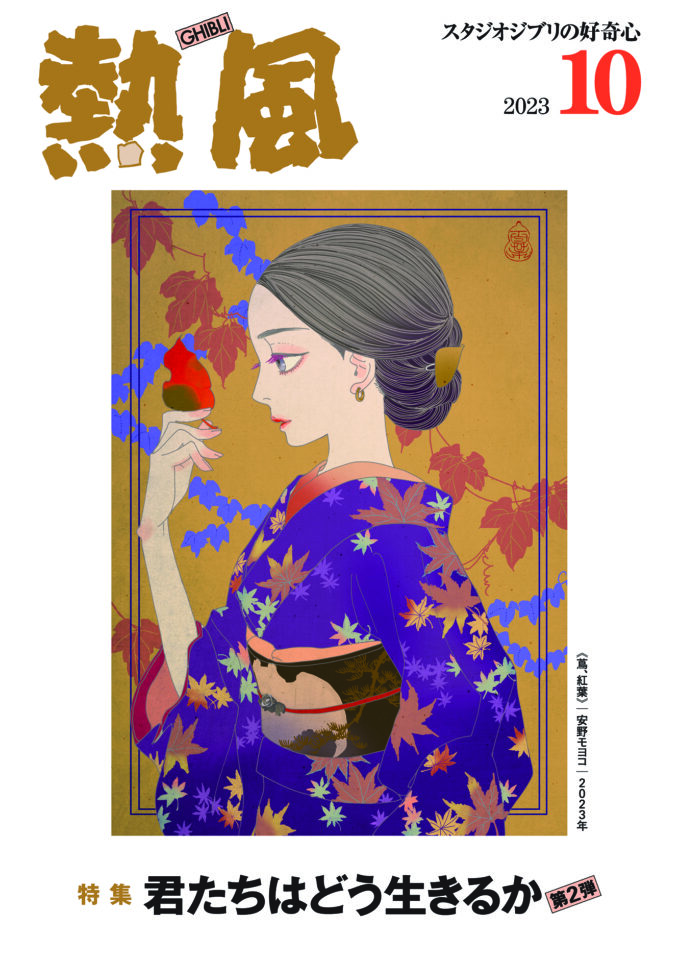

スタジオジブリ小冊子「熱風 2023年10月号」に掲載されたものです。《特集 君たちはどう生きるか 第2弾》にて久石譲ロング・インタビューが25ページにわたって綴られています。久石譲自身による待望の語り下ろしはもちろんのこと、映画公開直後の取材としては当面これだけになるだろう、たっぷりと語り尽くしてくれた貴重な内容になっています。

特集 君たちはどう生きるか 第2弾

宮﨑さんが行こうと思っているんだったら僕もそこに行く。

こんなの見たことないよねということを、一緒にやると決めたんです

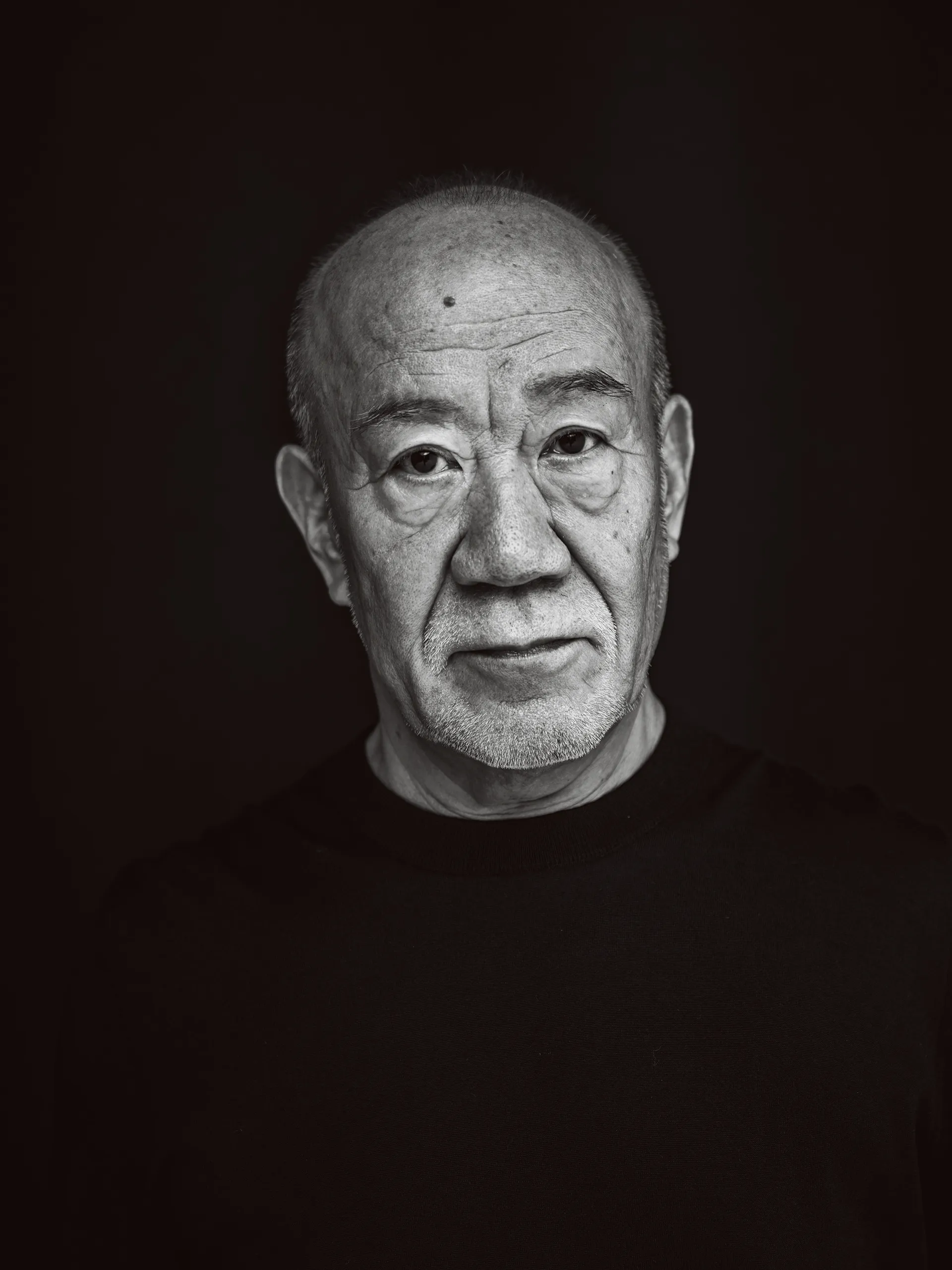

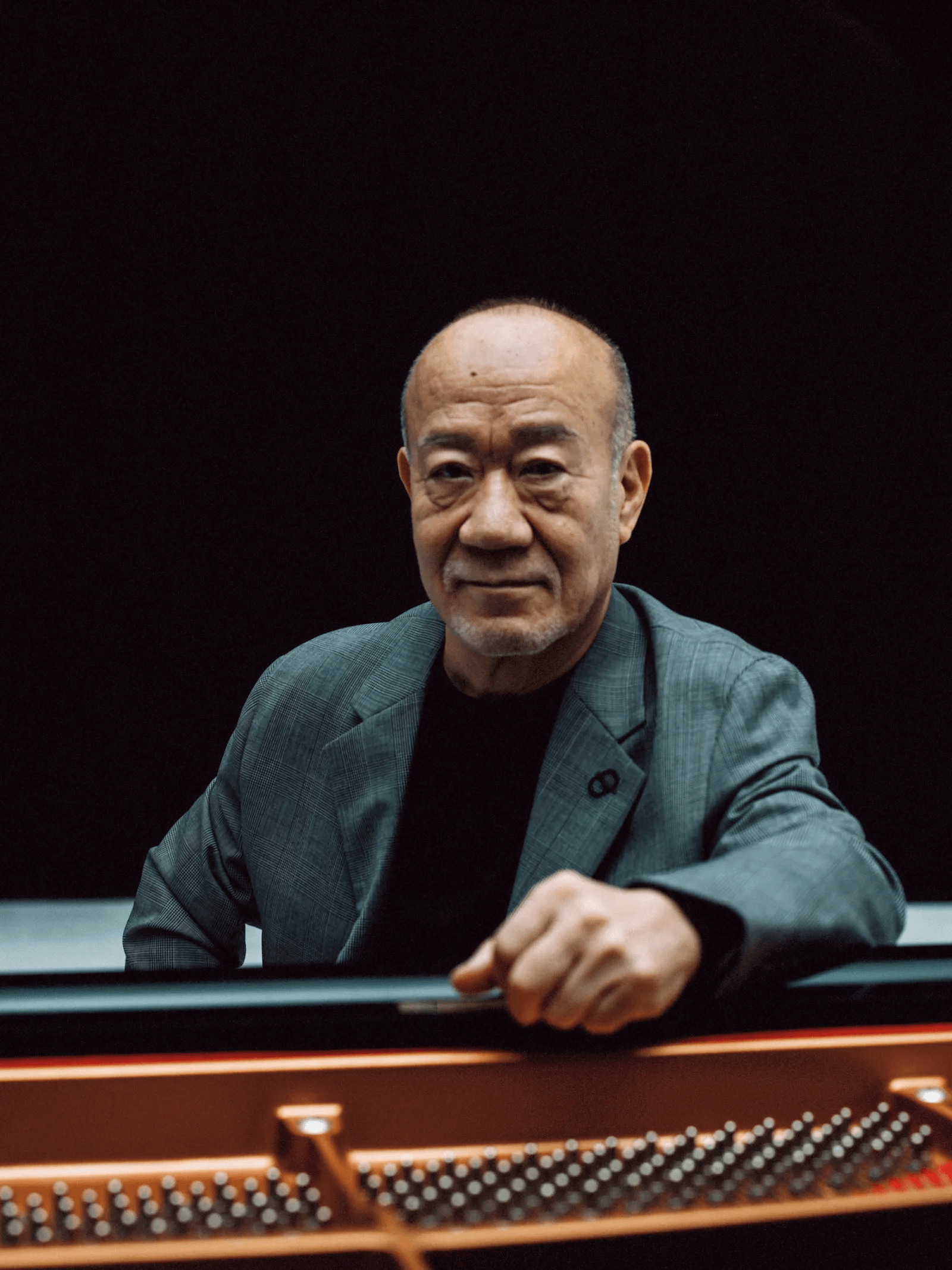

久石譲

ー今回はお時間をありがとうございます。久石さんは、しばらく日本におられるんですか。

久石:

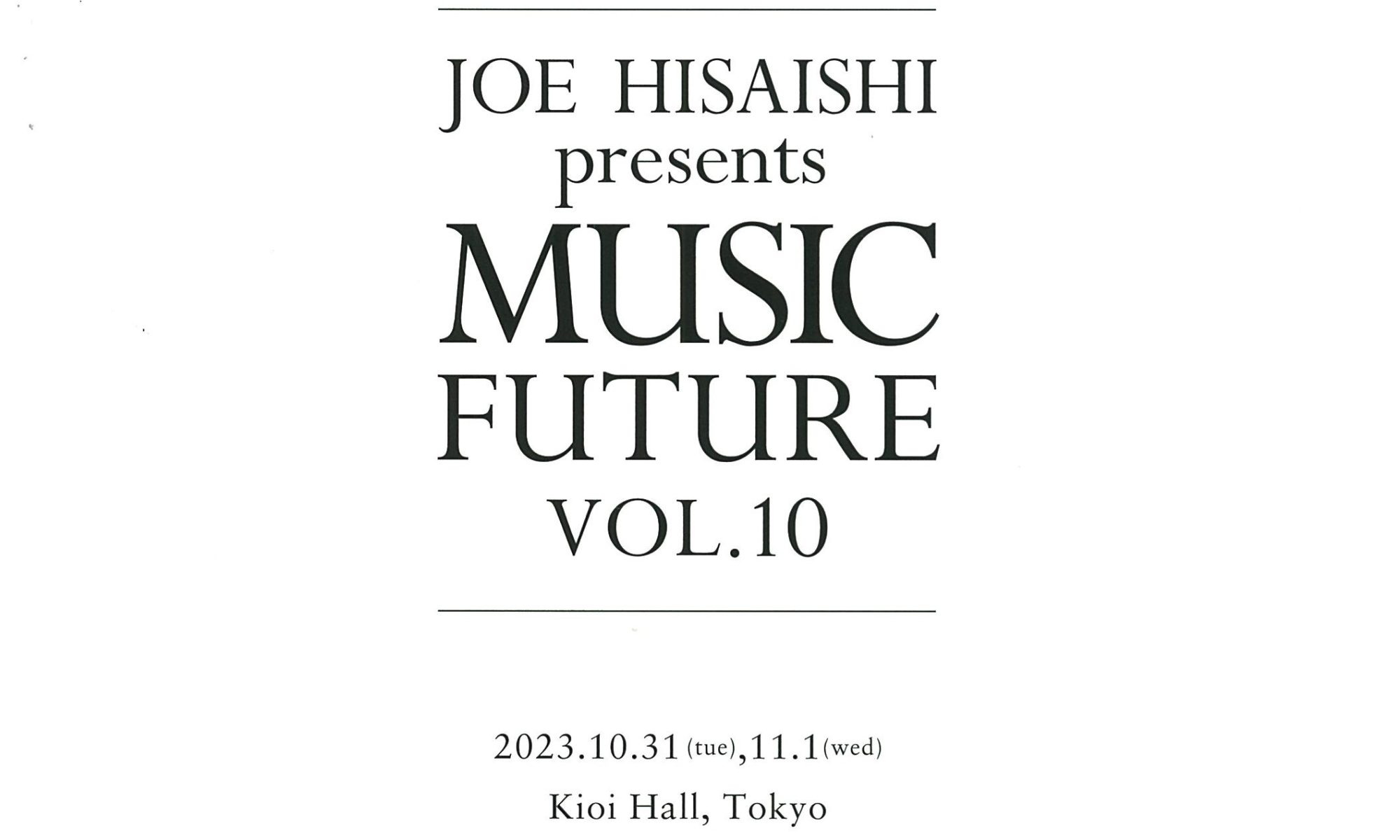

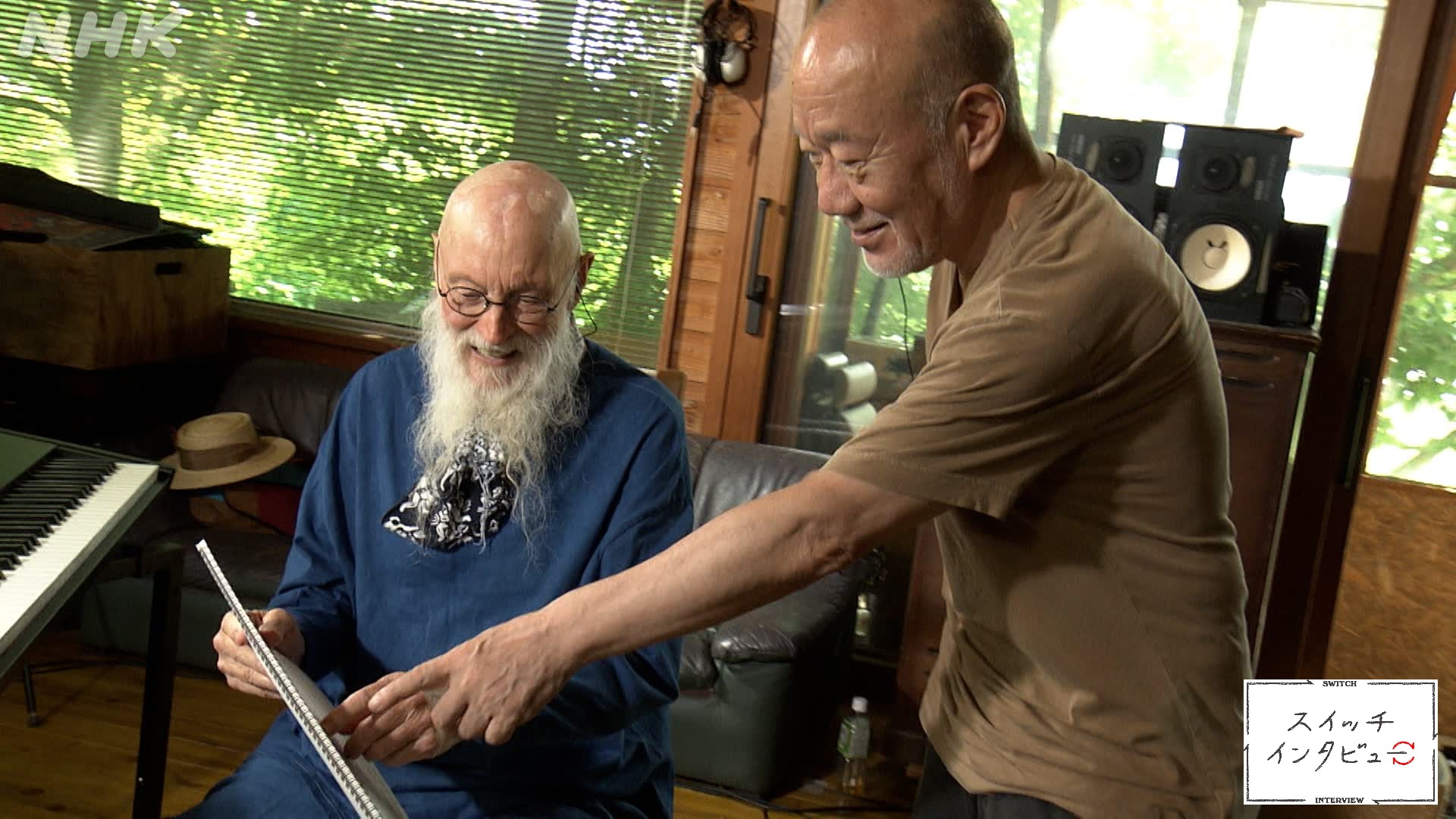

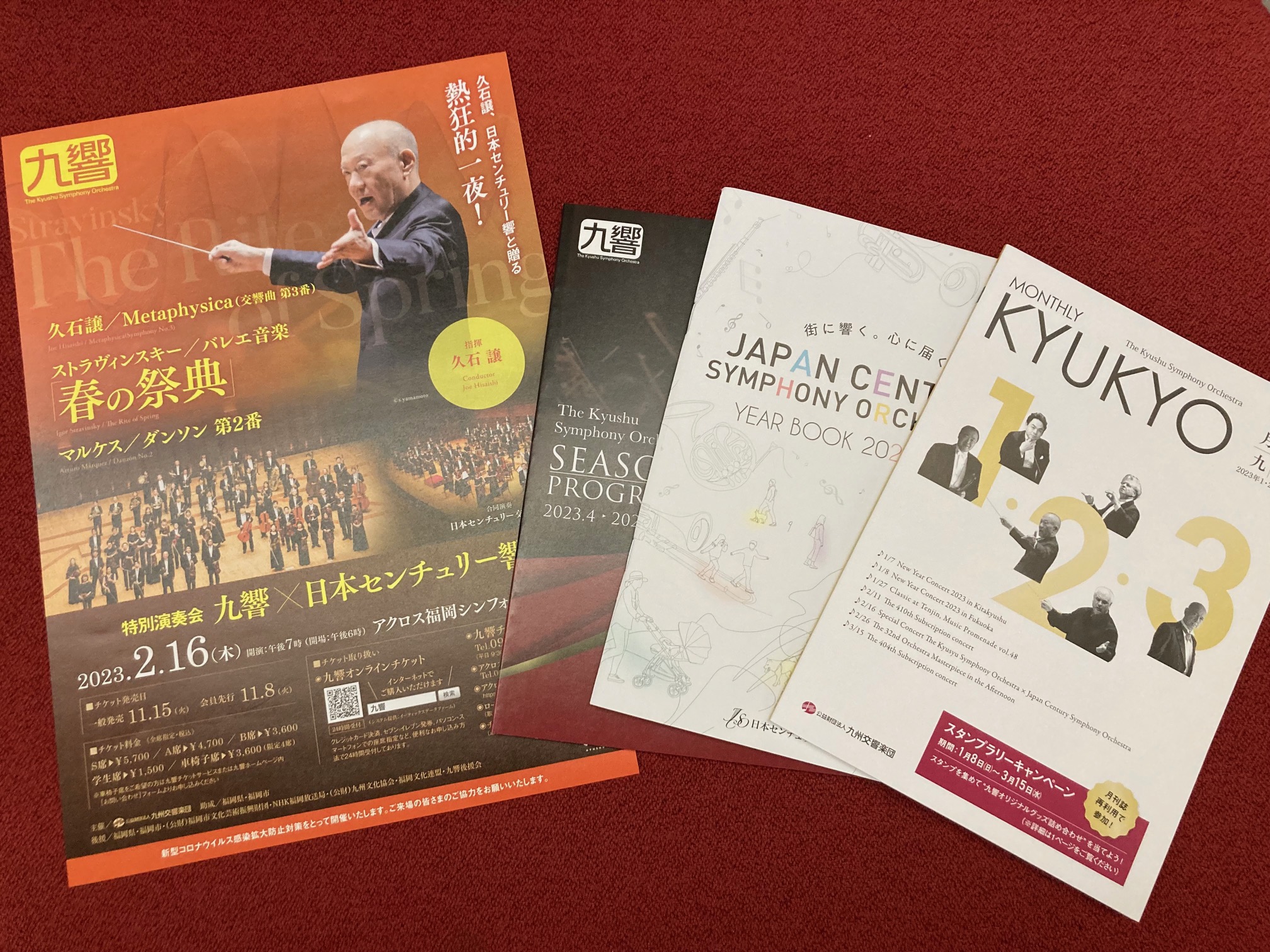

今日、軽井沢から帰ってきました。今月はマーラーの5番と自分の曲の演奏会があって。これは新しくできた曲のスコアですよ。「アダージョ」。

ーマーラー5番4楽章にインスパイアされたということで、長さも編成も、マーラーの5番の前に演奏するのにふさわしい曲ですね。

久石:

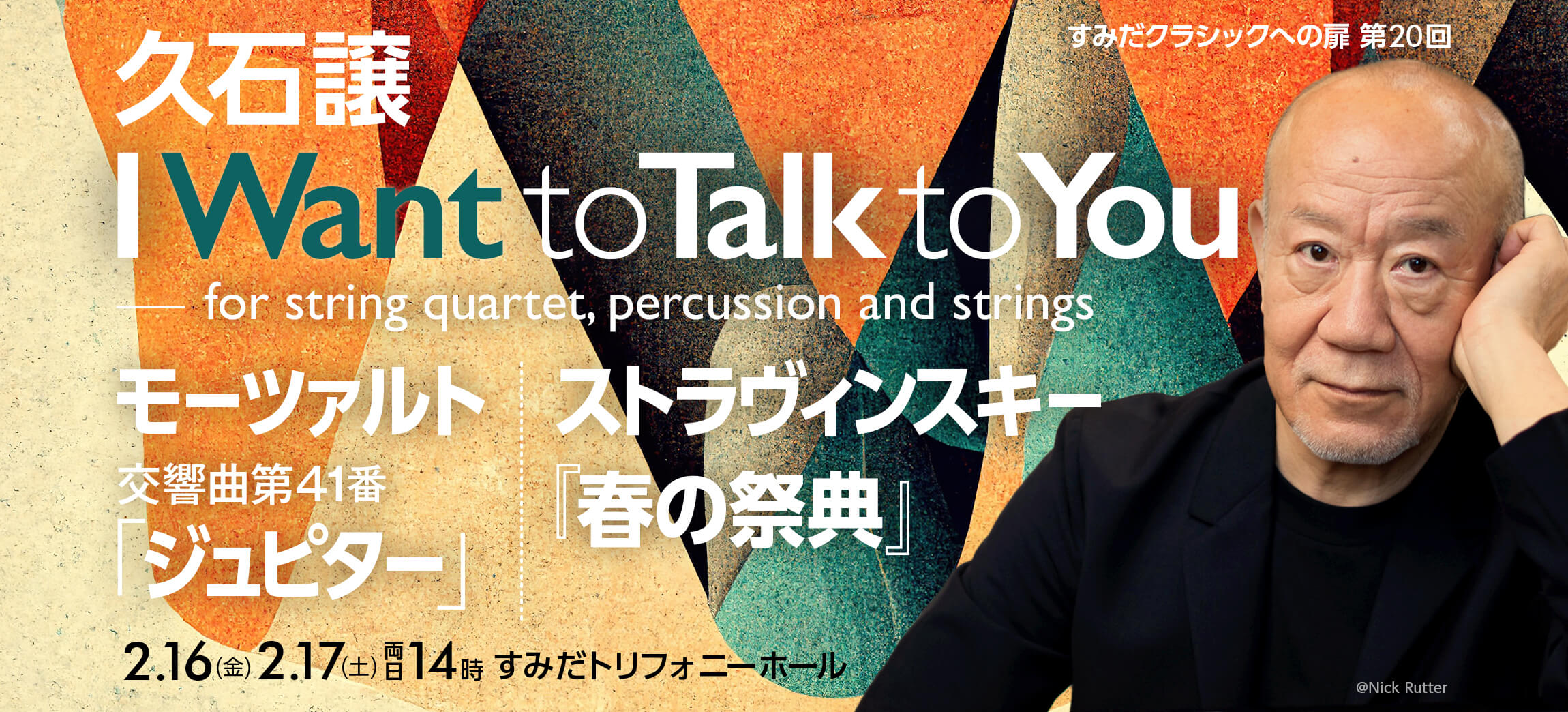

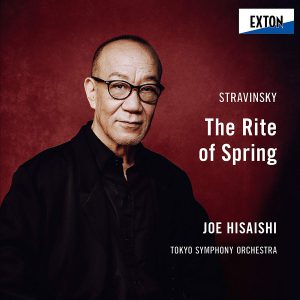

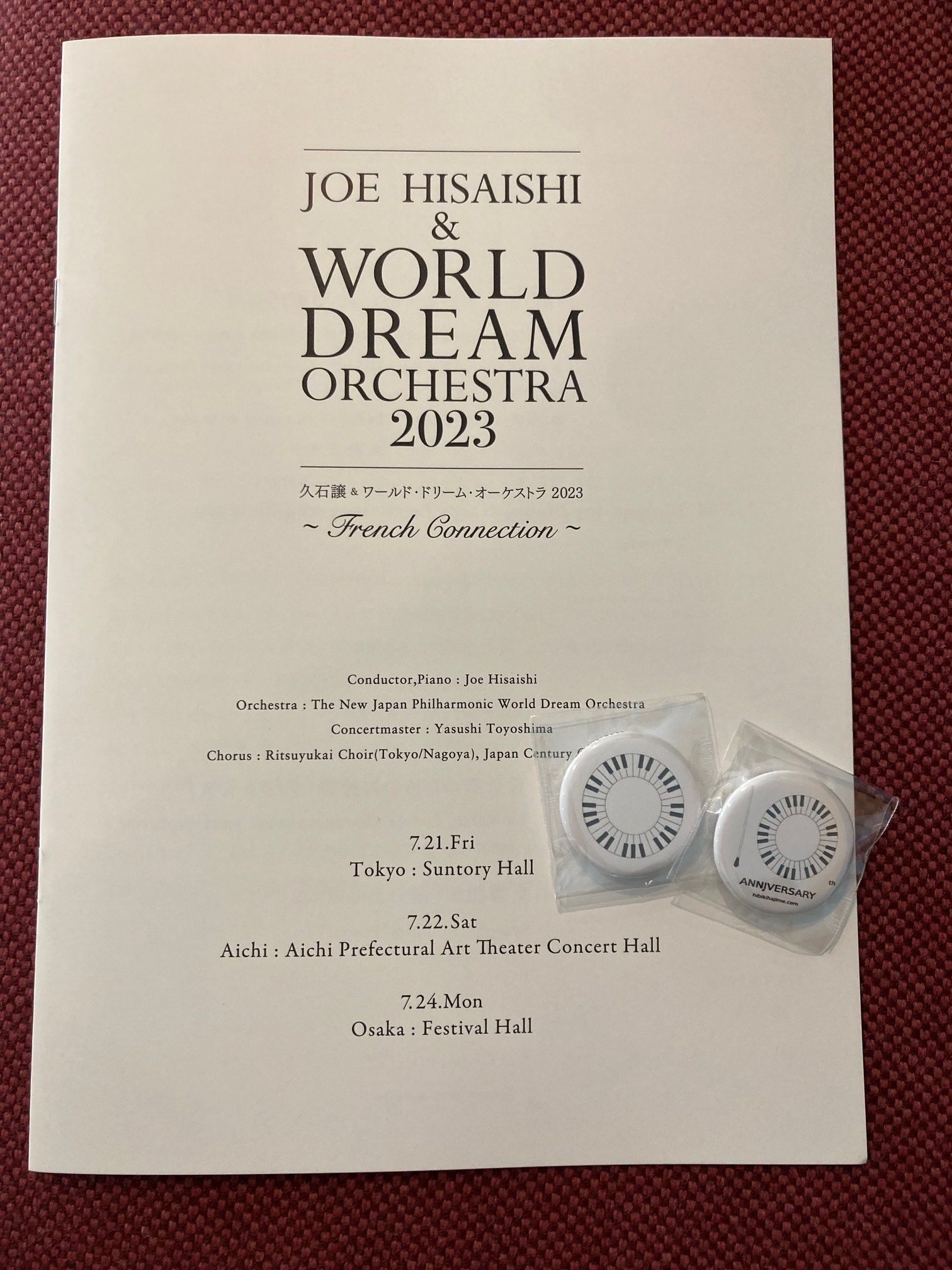

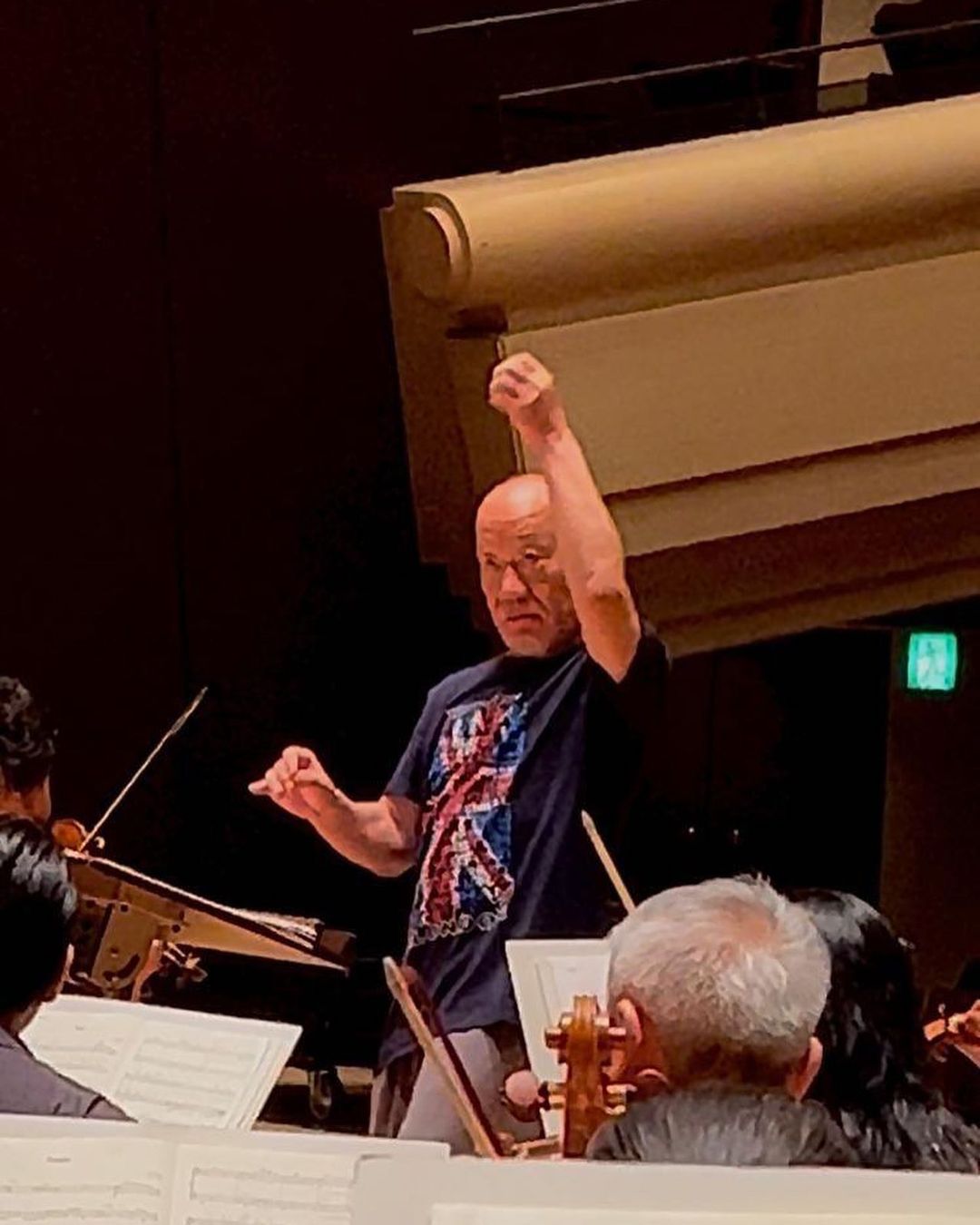

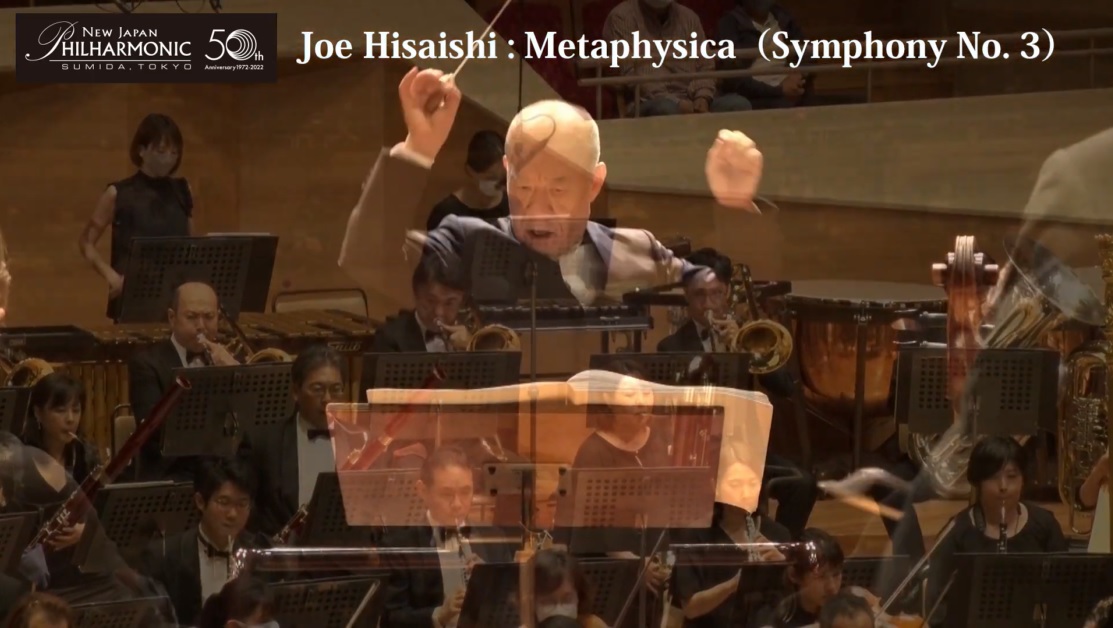

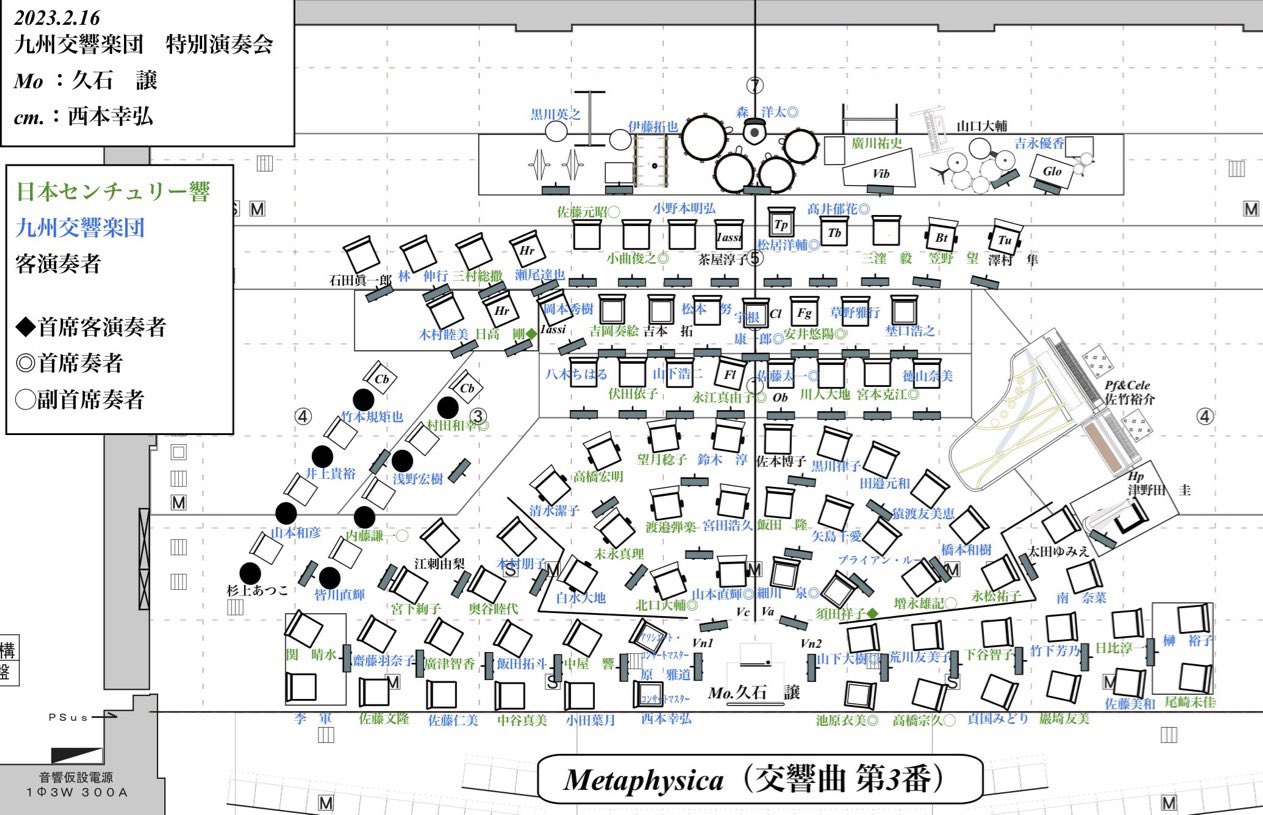

日本でマーラーをやって、その後ロンドンのウェンブリーでコンサート。1万2500人で2日間、これは最初はコロナで2回延期になって、去年は僕がコロナにかかって延期と、もうずっと延期になっていたものですね。その後はウィーンでレコーディングです。

ーマーラーの5番を演奏されるのは10年ぶりぐらいですね。

久石:

そうです。当時は夢中でね。全然わけもわからなかったけど、今も難しいね。難しいというか、死にそう。毎晩それでこもっているんだけど、やっぱりやってもやってもヤバいですね、あの人は。

ー以前、久石さんが5番をやったときはメロディーを延々とつないでいく70分で、ずっと歌っている感じがありました。ああいう解釈って今まで聞いたことがなかった。

久石:

えっ、ほんと? じゃあ、一度自分でも聴いてみないと(笑)。ソナタ形式という形式は持っているんだけど、その間にとりあえずなんでも挟み込んでいいというスタイルをとっているから、構造がすごく見えづらいよね。でもその感じって、たぶんジューイッシュ特有の世界観があるからね。もう少し勉強しないとまずいね。

ーほんとに難しいと思います。だから高畑(勲)さんはあまりマーラーが好きじゃなかったんですよね。無駄が多いというか、挿入句が多いからと。

久石:

そうそう。だってミニマリストからするとマーラーは対極だからね。われわれは要素を削って削って構成するのに、彼は何でも次々と投入してくる。われわれとは本来合わないはずなんだけど、でも僕はマーラーが好きなんですよ。

あ、ごめんなさい、本題は「君たちはどう生きるか」でしたね(笑)。

ーはい。ようやく『熱風』でも「君たちはどう生きるか」の特集を組むことになったので、今回はぜひ久石さんに音楽のお話を伺いたくて。

久石:

たぶん「ナウシカ」からのスタッフで残っているのは僕だけだよね。

ーそうですね。「ナウシカ」からずっと関わっている方はもういないかもしれません。

久石:

一人の監督の作品の音楽をずっと手がけていれば、普通だいたいどこかで関係がぽしゃるんですけど、なぜか奇跡的に続いていますね。世界的にもスピルバーグとジョン・ウィリアムズぐらいしかいないんじゃないかな。

ー「ナウシカ」以降の宮﨑さんのすべての長編作品ですね。

久石:

うん。ざっと40年です。

ー今回はぜひそのあたりの歴史までを丸ごとお聞きしたと思って。

久石:

僕もね、忘れないうちにきちんと一度、今回の映画音楽の話をしておいたほうがいいかなと。取材をたくさん受けている暇もないから、ここで「君たちはどう生きるか」に関して自分が音楽でやったことを全部語っておきたいんです。

ーよろしくお願いします。

宮﨑さんの誕生日に贈った曲がテーマに

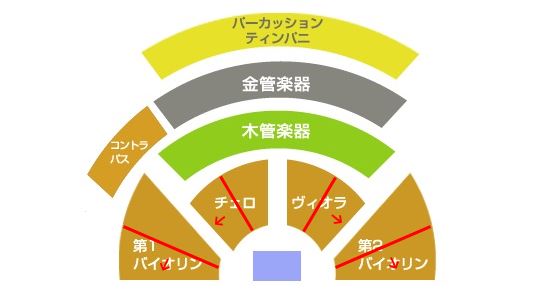

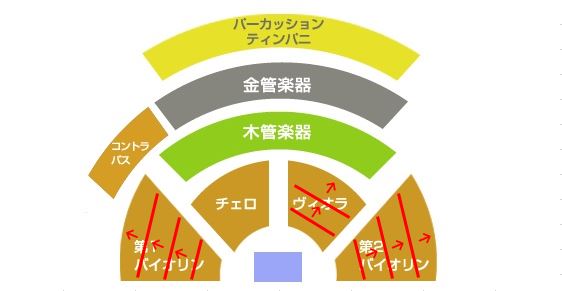

ーインタビューの前提として最初に確認させていただきたいのですが、鈴木プロデューサーは今回の音楽について「ミニマル音楽で映画音楽を全編通してやった人はいない。久石さんは今回それに挑戦して成功した」と発言しています。この解釈は久石さん的には正しいんですか。

久石:

正しいと思いますよ。やはり日本の映画で音楽を作っている限り、どうしても皆さんメロディーを要求してきます。宮﨑さんの映画をやっている副作用みたいなもので、愛と感動のようなものを要求されることが多い。初期の北野(武)さんの作品ではすでにミニマル的アプローチをやってはいましたが。で、この4、5年は中国の映画などでミニマル的アプローチで全編通すということをいくつか試みていたんです。で、今回「君たちはどう生きるか」の映像を初めて観たとき、ああ、これはもう愛と感動の方式をとらないでいいだろうと、はっきり思ったんですね。そのとき、メロディーではなくミニマルで行こうと腹を決めたのは事実なので、鈴木さんの解釈は正しいです。

ーでは、ここからは時系列でお話を聞かせてください。今回の作品の音楽の依頼を久石さんが受けたのはいつ頃どのような流れだったんでしょう。

久石:

今回はすごく特殊なんですね。鈴木さんからは5年くらい前に「次の新作よろしく」という言葉をいただいていたんだけれど、その後風の噂では絵コンテがどんどん上がっているらしいのに具体的な話がなかなか来ない。これまでだと、絵コンテのAパートぐらいが仕上がると、もうBパートの途中くらいで呼ばれて打ち合わせをしていたんですよ。ABくらい上がったら完全に打ち合わせできている。ところが今回は、かなり上がっているはずなんだけど、全然話がない。だから僕がやるというのもほんとなのかな、と思うくらい。

ーもしかしたら自分じゃないんじゃないのかと。

久石:

そう。ということもあるかなみたいな。なにせ、一つ前は高畑さんの作品「かぐや姫の物語」の音楽をやっていますから(笑)。

ー裏切り者ですね。

久石:

それはジブリの打ち上げのときに言っちゃいましたからね。もちろん冗談ですけどね(笑)。そういう意味で言うと、何か今回はいつもと違うなというのはすごくありました。

ー現実に仕事が動き始めたのは、いつくらいなんでしょうか。

久石:

現実的な依頼ということであれば、2021年の11月だと思います。ロンドンで行われていた舞台「My Neighbour Totoro(となりのトトロ)」の件でちょっと宮﨑さんに報告しなきゃいけないことがあったので二馬力(宮﨑駿監督のアトリエ)にお邪魔したんですね。そのときに初めて宮﨑さんから「次、頼みます」と言われて、オオッて内心ちょっと驚きました。ただ、そのときの依頼の仕方がまたいつもとは違っていて。来年の夏ぐらいにほぼ映像ができあがりますから、それを先入観なしで観てほしいと。従って絵コンテもそれまで渡さない、その後にしたいと。

ーそれは今までとやり方がかなり違うんですね。

久石:

全然違います。自分がやらせてもらえるといううれしさはもちろんあるんだけれど、そうすると事前勉強したくなるのが通例なんです。でも今回は、それから半年後まで待ってということですからね。手持ち無沙汰というか、困ったなという気分も少しありましたね。それでその年が明けた1月5日に宮﨑さんが僕のこの麻布の仕事場に来られたんです。たまたまこちらに来る他の用事があったので、ついでに寄られたんですね。1月5日は宮﨑さんの誕生日で、僕はこの日は毎年、曲を書いて二馬力に持って行くんですよ。

ー毎年久石さんの曲を宮﨑さんにプレゼントしているということですか。

久石:

ええ、1月1日、2日はお酒を飲みまくってますから3日か4日ぐらいに考えて、5日の朝に僕のピアノと少ないスタッフでスタジオに入って、そこからレコーディングをしてミックスして宮﨑さんに届ける、というのが毎年の大切なルーティン。でも昨年の5日は宮﨑さんが初めてこちらに見えられると聞いたので、いつもより前倒しして4日に録った、1日早く。そしてここで宮﨑さんに聴いてもらったんです。それで宮﨑さん、すごく喜んでくれて。そのとき作った曲が「Ask me why」なんです。

ー今回の映画の柱になっている曲ですね。あれ? でも、このときはまだ久石さんは絵コンテも映像も見ていない時期ですよね。

久石:

そう。この段階では、映像も絵コンテも見ていないし、映画について何も知りません。でも、宮﨑さんはその曲をすごく気に入られて、後日2、3日後かな、鈴木さんか他の方からだと思うんだけど、宮﨑さんが「これってテーマだよね」っておっしゃっていたというのを伝え聞いたんです。それを聞いて、しまった、と(笑)。

ーどうしてですか?

久石:

宮﨑さんって刷り込みの人だから、一度曲を聴いて「いい」というスイッチが入ってしまったら変更が利かないんですよ。僕自身は当然、宮﨑さんに言われた映像を観てからもう1回きちんとテーマとなる曲を書くつもりだったけれど、こうなると何を書いてもダメですからね。あっ、もう決められちゃったなみたいな気分があって。

ーホッとはしないんですか、単純にOKが出て良かった、と。

久石:

いや、だって1日ぐらいで作ったから(笑)、そうは思いませんよ。ただ、あの曲のアイデアは実は半年以上前から持っていたものなんです。歌のように、お経のようにつぶやいているものを書きたいとずっと思っていて。正直に話しますと、毎年1月5日に持って行っていた曲というのは、最初はジブリ美術館用のつもりだったんですね。こういう展示物があるから作るというのではなく、何か展示するときに自由に使ってもらえばいいぐらいの感じで。そうするとイメージの源泉は宮﨑さんしかないんです。だって用途を頼まれて書いているんじゃなくて自主的に作るんだから。宮﨑さんに聴いてもらいたい曲を書くというコンセプトの中で、自分がそのときに素直に書きたいと思ったものを作る。宮﨑さんが新作の制作に入ってからは、青サギが出てくるらしいということやインスピレーションを得た小説の話などは知っていましたが、具体的な内容なわからないけど、ちょっと心に引っかかりを持った少年の話になるみたいだと聞いてはいたんですね。頭にそれがあるから、5日に曲を書くとき、素直に宮﨑さんに聴いてもらいたいという気持ちと同時に、そのイメージが入ってくるんですよ、なんとなく。

ー映像は見ていないけれど、断片的な情報が自然と刷り込まれていたわけですね。

久石:

ええ。だからこの3年ぐらいはそういうものが僕の中に入っていたことは事実です。その結果として生まれた「Ask me why」を宮﨑さんが「テーマだよね」と感じられて、とてもうれしいと同時に「あ、じゃあもう努力しても無駄かな」みたいな気持ちにもなった(笑)。自分ではまだチャレンジするつもりではいるけれど、かなり厳しいな、と。

ー今までの経験から宮﨑さんの頭の中ではもうフィックスしてしまったとわかる。

久石:

だってね、今までもデモテープをお渡しするとき、これ、ピアノスケッチですからね。オーケストラに変わりますと何度も言って、宮﨑さんも「うん、うん」って応えているんだけど、オケになった本番の曲を渡すと、「全然違う曲だ」って必ず言いますから(笑)。

ーそこまで固まっちゃうんですね。

久石:

というかね、シャッターを押すように覚えられるんじゃないかな。ビジュアルもそうで、普通の人は写真を撮って記録するけど、宮﨑さんはそういうことをやらない。一瞬で全部を覚えちゃう。音楽でも同じように「あっ、これはフィットした」と思ったときの感覚をシャッターを押したように覚えていらっしゃる。そうすると、もう変えるのがなかなか難しいんんですよ(笑)。

宮﨑監督が何をしたかったのかよくわかった

ー時系列的には、そこから7月に仕上がった映像を観るところまで飛ぶわけですか。

久石:

はい、飛びます。

ーその間は映画音楽に関する作業は何もやっていない?

久石:

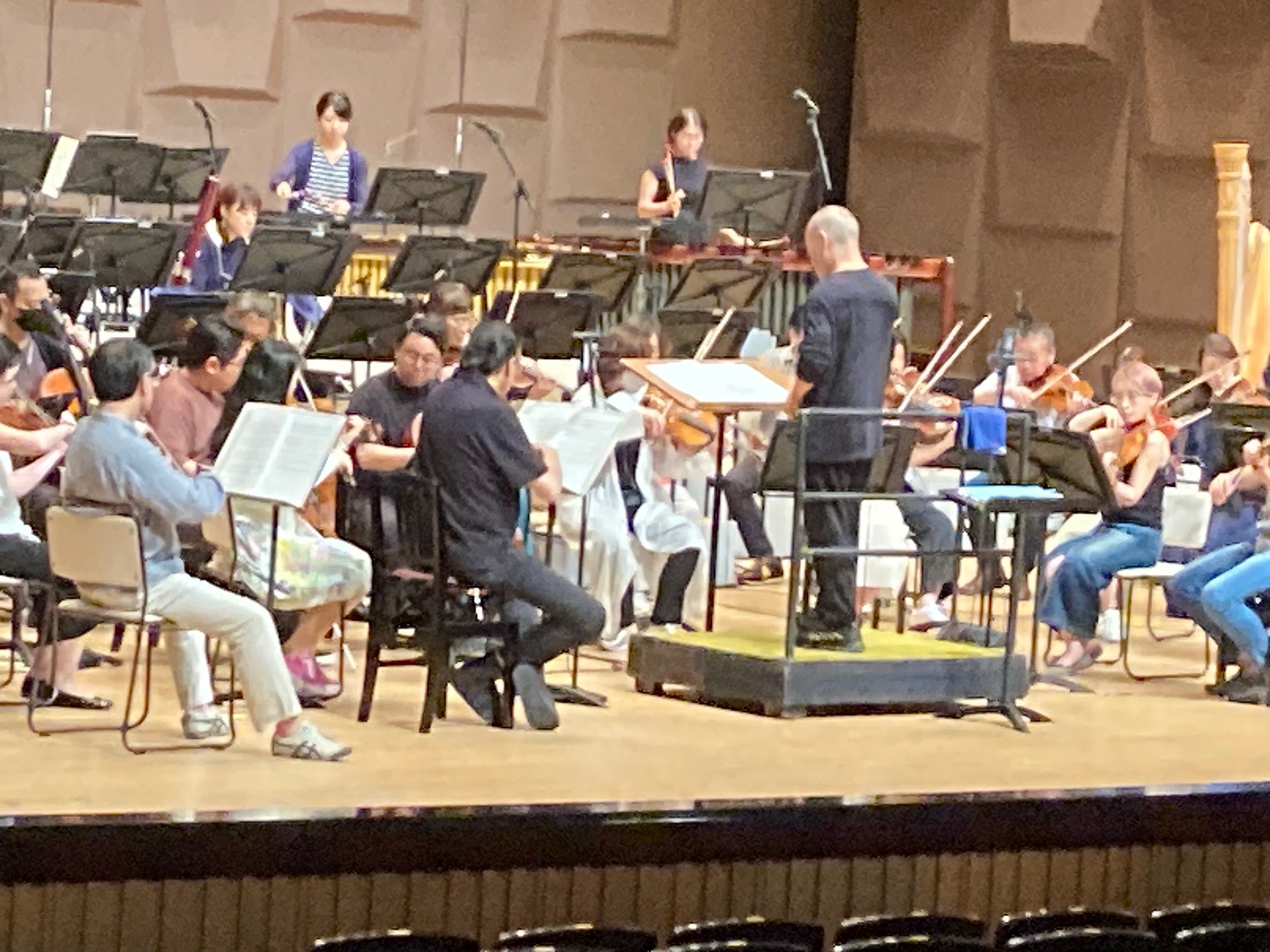

何もしていません。そもそも2022年までの2年間は新型コロナウィルスが最も厳しかった時期で、海外の公演も全部延期になっていましたから。スタジオにスタッフを呼ぶことすらできない。ただ、かわりに時間がたくさんできたから、その期間に作品をすごく書きました。仕事の量でいうと映画も含めて一番たくさんやったくらい。コンサートに時間を取られないで済んだぶん、一人でこもる時間ができたので創作に集中できた。だから世間的にはすごく苦しい期間だったけど、僕にとっては作家として充実した時間ではあったんです。ただ2022年からは延期されていた海外での公演やレコーディングが全部復活して、異常な仕事量でした。北米ツアー、フランスツアーなどなど、年の半分は海外にいたくらい。

ー揺り返しで時間を取られて。

久石:

もう行く先々の国でコロナ感染の危険を感じて。で、海外にいる間は不思議と無事なのに、なぜか日本でかかるんですよ。僕の場合、日本でのコンサートで感染したんです。そういう状況があったので、映画のことは頭に置いていましたが、具体的な作業はほとんどやってなかった。で、7月7日にようやく映像を観に行きました。

ー七夕ですか。

久石:

ええ。七夕だからよく覚えていますよ。

ー初めて新作の映像をご覧になっていかがでしたか?

久石:

最初にわかったことは、これは2部構成だと。前半と後半は映画自体がまったく違う。前半はどちらかというと一つ前の「風立ちぬ」のような、時代的には少し昔の非常にリアルな話であると。後半は、ある意味で「ポニョ」のようなファンタジー。それもけっこう強力な天国と地獄のようなイマジネーションの世界に入る。そうすると音楽のやり方としては、前半はできるだけ”ちいさな編成”で行く。後半はオーケストラになってもかまわないという構成を観たときにまず思いました。

もう一つは、宮﨑さんの作品に出てくる男の子は、いつも品行方正で個人的な感想を言うと、あまり面白い人物じゃなかった(笑)。アシタカにしても宗介にしても真面目で実直。やっぱり女の子の主人公のほうが個人的には好きかなと思っていて、でも、今回の主人公は男の子だという。どうなるかなと思っていたら、ちょっとトラウマを抱えた少年で、ああ、全然違うアプローチをされたんだと。

それから絵のトーンが全体に今までとは違っている。さらにいえば、通常だと声優の代わりにひとまずジブリの社員の方に各キャラクターのセリフを読んでもらった仮の音声が入っているんですよ。そして映像のほうは間に合っていないカットが線画だったり絵コンテを撮影したものを挟んだ状態であがってくる。ところが、今回はセリフも効果音も一切入ってないんです。にもかかわらず、映像だけは95%以上完成していた。

ーそこまで仕上がった状態で、音声の仮アテもしてなかったんですか。

久石:

してないんです。効果音も一切入っていない。普通は効果音もある程度入り、仮の声があてられていて、絵の完成度は60%から70%くらいというのがこの段階での映像です。ところが、今回はまったく逆なんです。そこに、半年前に依頼を受けたときの宮﨑さんの言葉、今回は絵コンテは見せずに最初に完成した映像を見てほしいという話を重ねあわせると、宮﨑さんが何をしたかったのかというのが僕なりによくわかった。

ーどういうことですか?

久石:

つまりね、映像としての完成度を徹底して求めていたと思います。その間によけいなことを考えたくなかったんですよ。恐らく役者のことすら考えたくなかったんじゃないかな。効果音とか音楽にしても、そういうことで作品を総合的に捉えるより、まず自分が描きたい絵を連ねることのみで行けるところまで行く。そういう決意かな。だから圧倒されちゃって。それからまたしばらく放っておきました。ダメだ、こりゃと思って(笑)。

ーそれほどの衝撃だったんですね。

久石:

だって、何も知らされていないんですよ。絵コンテその他も一切知らないで、いきなり観たわけです。ドーッと来たこの衝撃を受け止めるのに、やっぱり数カ月かかりました。確か効果音の笠松(広司)さんも同じ映像を一緒に観ていたはずなんだけど、お互いに一切言葉をかわさなかったし。

ー効果音と音楽の担当者が、お互い無言で。

久石:

うん。観終わった後に宮﨑さんがふらりと来て、少し言葉をかわしたんですけどね。「あとはよろしく」って言うんですよ。なんですか、それって(笑)。海外でも日本でも映画音楽を作るうえで一番大事なのは、監督と音楽の話をして、コンテや台本を挟んで、ここからここまで音楽を入れます。ここはこういう感じの音楽を書いてほしいっていうコミュニケーションが命なんですよ。そういうことをやるんですよ、普通。

ーでしょうね。

久石:

どんな映画だってやります。音楽の位置や方向性を決める「M打ち」。それを「いつやりますか」って訊いたら、ないんですよ。「あとはよろしく」と(笑)。どこに音楽を入れるかも含めて全部任せますから、お願いします。ロンドンの公演でも全部自分でプロデュースしてるんだから、大丈夫でしょう、やってくださいって。それで終わりです。

ーすごい(笑)。その後の打ち合わせは。

久石:

そのまんま放置です。

ーとりあえず次はこういうものを出してくださいとか、そういうのも何もなく。

久石:

一切ない。俺に任せる? 効果音は? 普通ないよね、これ(笑)。

ー音楽を入れる位置までお任せって、あまり聞いたことないですね。

久石:

さすがに何か言ってくれるかもしれないと思ってしばらく放っておいたんです。そしたら本当に何も言ってこない。10月はフランスツアーをやっていたのでアリーナツアーの最終あたりに笠松さんに初めて連絡をしました。「ちょっと危険だから、仮M、入れる箇所を相談して決めよう」って。で、10月の末にここで打ち合わせをしました。

笠松さんは真面目な方だから、ある程度音楽を入れる箇所を考えてくれていて、そこに僕の意見も加えてプランを作り、宮﨑さんに「こういう感じで入れますよ」と投げた。宮﨑さんは「あっ、いいですよ」って応えてくれたけど、実際に聴かないとわからないから。

通常2023年の夏公開だと、その年のゴールデンウィークあたりが音楽制作のピークなんですよ。僕自身もそのつもりでいました。ところが1月いっぱいに仕上げてくれって突然きた。

ーえっ、どうしてそんなことに?

久石:

たぶん、海外の映画祭への出品を視野に入れて急遽早まったんんじゃないかな。それで僕、日本中の音楽家から嫌われて仕事を失いかねない三つの大きい仕事を全部キャンセルしたんです。あ、これ、しっかり書いておいてね(笑)。

ー「君たちはどう生きるか」で久石譲が犠牲にした三つの仕事ですね。

久石:

そうです。日本の全オーケストラが演奏するという曲、日本オーケストラ連盟のスポンサーで委嘱を受けていた仕事も断って。日本中のオケから睨まれるぐらいのえらいことをして。あと日本の重鎮中の重鎮が集まった作曲家の個展に曲を書くことになっていたのも断って、日本の作曲界からもう大バッシングで……。

ーそれは向こう側からするとドタキャンに近いんですか。

久石:

完全にドタキャンです(笑)。

ーそれじゃまずいですね。

久石:

映画のせいとは言えないから、いや、もういろいろ重なっていて、コロナになったせいもあり、とかいろいろ言って断ったんだけど、いずれにしろドタキャンですからね。

ーそうまでして宮﨑さんの仕事を優先されたのはなぜですか?

久石:

自分の気持ちとしては、宮﨑さんがそこまでに書いてほしいと言うなら、40年のつき合いですからね。宮﨑さんの機嫌を取る気はゼロです。そういう気持ちは全然ないんだけど、この映画は世界中の人が待っているわけだし、日本のクラシック、ごめんなさい、みたいな感じです。

ー決め手は、お客さんの数ですか?

久石:

というか、やっぱりそこで育ててもらったという気持ちがありますから。それに依頼の順番ということでいえば、鈴木さんから「次の作品よろしく」と言われたのは5年以上前なわけだし、それはしょうがないというのがあって。なんやかんや言っていろいろお断りをし、1月に間に合わせるためにそこからこもって11月の後半から作り出しました。

ー制作期間2カ月ですか。

久石:

レコーディングを開始したのが1月20日前後ですから正味2カ月もない。

ーそれは今までの作品と比べてスケジュール的には短いんですか。

久石:

短いです。ただ、今回面白かったのは「じゃ、あとはよろしく」と言われたせいで、一音楽家として自分が曲を書くことより、一つの映画の音楽全体、あるいは音響全体までをまとめなきゃいけないという意識が強まった。そうやって新たに広がった視野で考えていったとき、僕の掌の中にはすでに宮﨑さんに向けて毎年贈ってきた曲が溜まりに溜まっていることに気づいたんですよ。いつかCDにまとめようと思っていたくらいに。

ーそれは、その時点で何曲ぐらいあったんですか。

久石:

4、5分以上の曲が14、5曲以上あったと思います。それと、実は2022年にアメリカのテレビドラマの音楽の話があって、これも実はトラウマを受けた青年の話だったんですよ。いわゆる配信系の大作で、まだ台本はなく、ただトラウマを受けた青年の話ということくらいしかわかっていなかった。

ー不思議なめぐり合わせですね。

久石:

それでね、とりあえず海外に行ったらホテルにコンピュータをセッティングして、まず曲を書いていたわけ。リハーサルが始まったら作曲はできないから、その前にとにかく書いて曲を溜める。だからこの時期に作った曲は全部「デモ・ストラスブール」「デモ・ブルノ」「デモ・パリ」「デモ・ロンドン」って作った町の地名がタイトルについていて、そんなものが20曲ぐらい溜まっていたんです。そうやって進めていたけれども、さすがにこのスケジュールでテレビドラマは僕にはできないことがわかってくる。ああいうドラマって、ある週に3話、4話まとめて作らなきゃいけなかったりするんですよ。物理的に無理で、途中でこれはダメになった。ただ、そうしたら曲が残っちゃったんですよ。

ーなるほど。誕生日プレゼントのストックと米国ドラマ用に作った曲が。

久石:

ドラマ用というか、この時期は「君たちはどう生きるか」とテレビドラマの垣根はなく、どちらにも使えるであろう曲をずっと溜めている状態で、だから何の用途もなく作ったデモが膨大にあったわけです。そして、ドラマの仕事は消えた。ここで、それまでの僕だったら、頭を抱えるか立ちすくんでいたかもしれないけれど、今回は一音楽家というより、映画の音楽全体をまとめなきゃいけないという意識が強くて、すぐに「あっ、この素材を全部使えばいいじゃん」という発想に切り替わった。

ーある種、音楽監督的な立ち位置になったとき、新たに見えてきたものがあったという感覚なんでしょうか。

久石:

作品と関わる視野が広がったおかげで、音楽家としての選択肢も広がったというのかな。そこから、笠松さんと決めた音楽を入れる箇所に、自分が溜めた曲をはめたり、その流れを見ながら新たに浮かんできたところは曲を書き足したりしていったわけです。

ー今回の音楽ではとくに物語の前半部で緊張と静寂と孤独感が漂うピアノの音が印象的でした。そういう方向性もこの時期に考えられていったということですか。

久石:

7月7日に初めて映像を観たとき、前半はできるだけ”ちいさな編成”でいくと決めたとさっき言ったけれど、そのときにもう疎開先での少年の孤独の世界はピアノ1本でほぼ行くと決めていて、骨折していた手もだいぶ治っていたから自分で弾くことも決めていた。僕のピアノにバイオリンとチェロが入ったぐらいの”ちいさな編成”で前半は乗り切る。そこから、今ある材料、新たに作らなきゃいけないものを区分けしながら整理していった。それがあったので、かなりタイトな制作期間だったにもかかわらず、作業的には比較的楽だったんですよね。

ー「ナウシカ」からの40年の歴史の積み重ねがなせる技ですね。

久石:

プラス、その段階で宮﨑さんが「これってテーマだよね」と言っちゃったメインの曲がある。これが結局は大きな心の支えになった。

ー今回このメインの曲は自己主張せず、すごく抑制の効いた使われ方をしていますよね。でも、印象に残らないというわけでは決してない。

久石:

七夕に初めて映像を観たとき、この映画の音楽は主人公のテーマとしてメインの曲を作って、それを中心に組み立てていくようなものではないとはっきりわかったんです。ようするにメインのメロディーをアレンジを変えて各所に押していくようなものではない。それをやると従来の古い形の映画音楽になってしまう。そのうえで一番重要なシーンにだけ厳選して使う。実際、主人公が疎開してくるオープニングと、本(君たちはどう生きるか)が机から落ちて母の字が見えたところ、あとラストの一つ前。この3カ所にしか使ってないんですよ。

ーそこまで厳選されていたんですね。

普通だとこのメインのメロディーを弦でやったり、フルートでやったり、ヴァリエーションを増やしていくんだけど、これも一切やらない。これは完全にピアノだけでいく。どんな場合でもピアノでいくと決めちゃうとシーンができる。それをまず決めたら、そこに対してまたアイデアを考えていくということで組み立てていった。その結果として、実は鈴木さんが言ってくれた「ミニマル音楽で全編を」ということとは別に、ある意味でそれ以上に、映画音楽としてすごく特異な試みができたんです。

「風立ちぬ」から引き継がれた宿題

久石:

おそらく映画音楽家がこんなことを話すことはほとんどないと思うんだけど、今日はすごく重要な映画音楽の話をしようと思っていたんですよ。それは何かと言うと、映画に対して”選曲スタイル”でやったほうがいいケースの音楽もあるんです。それをうまくやった人間が(スタンリー・)キューブリック監督です。キューブリックは映画「2001年宇宙の旅」の宇宙航行のシーンで「美しく青きドナウ」というワルツを流す。無重力空間で。普通だったら派手なホルスト系の「惑星」みたいな曲になりそうなのにならない。見た瞬間からもうあれ以外考えられなくなりますよね。それが選曲の良さです。想像もつかない音楽をつけることができる。これはわれわれ作曲家にはできないんですよ。なぜなら映像を見て曲を書くから。

ー映像とのズレがないということですね。

久石:

うん。テレビ番組などで選曲家が悲しいシーンに明るい曲をつけて楽しんでいるケースはあります。でも作曲家はまずやらない。計算して悲しいけど明るい曲を書こうとしたって、わざとやったらその意図はどうしても曲にあらわれてしまい、あざとさが透けて見えてしまう。だから本来、作曲家がキューブリックの「2001年宇宙の旅」のような選曲の妙を表現することはできないわけです。ところが今回、ある種の偶然も手伝って、僕は作曲家でありながら”選曲”の表現を試みることができた。

ー作曲家でありながら選曲を試みることができたという部分をもう少し教えてください。

久石:

ようするに、今回は映像を見る以前に宮﨑駿という人間に寄りそった15曲のストックがすでにあったんですね。しかも誰か別の人間が作った曲じゃない。自分で作った曲で他で使っていない有り物がある。それは映画の映像を見て、それに合わせて作られたものではない。けれど、より深い部分、宮﨑駿という人間に向けて作られたという部分では通底するものがある。僕はその自分の曲を自由に選曲することができたわけです。

ーなるほど。40年という長い時間のつき合いの中で醸成された”映像に対する意図がない材料”があったからこそできた”選曲”なわけですね。

久石:

今回それでいくつか成功しているところが、たとえば前半約1時間の現実世界からお屋敷に入って地下へ下り、床に飲み込まれて「下の世界」へ行くシーン。あそこで流れるターラーラ・ターラーラって曲、あれは狙って書けないですよ。

ーああ、あそこは選曲だからこそ生み出せたシーンとのズレなわけですね。

久石:

あれは2016年か17年ぐらいに書いた「祈りのうた2」という曲で、宮﨑さんに贈った曲なんです。当時はヨーロッパのミニマリストの影響をけっこう受けていて、それこそアルヴォ・ペルトだとかグレツキを自分なりに消化しようと書いていた曲なんですよ。そうすると、癒やしのような曲が地獄に呑まれるシーンに流れちゃうわけです。これ、狙って書けないです。セルフ選曲スタイルだからこそできたことになる。

ー宮﨑さんに贈られた曲は、同時に久石さんの作曲家としての歴史でもあるわけですね。

久石:

うん、他にも物語終盤の産屋で夏子が子供を産むシーンに使用した曲は、2015年に書いた最初の「祈りのうた」です。これは東日本大震災の影響も受けて、祈りとしての分散和音だけで作った曲です。

ー赤い部屋で天井から下がった紙垂(しで)が回転して燃え盛るところに流れる曲ですね。

久石:

そう、一番激しいシーン。あのシーンに音楽を書けと言われたらサスペンスと恐怖が混じってくるし、あれだけの紙がワサワサ回っているとオーケストラで激しくいきたくなりますよね。でも、実際に使用した曲は、基本はピアノ1本です。後半に弦が入るだけ。あれができたのも、やはり、あらかじめ曲があったからなんです。

ー自分の曲を選曲できた強みということですね。

久石:

そう。あの曲は「ジ・エンド・オブ・ザ・ワールド」というシンフォニーを書いたときのCDの1曲目に入れた曲で、妙に評判が良くて、アメリカのテレビドラマの人間からもこれと同じやつを書いてくれとしきりにお願いされて、うるせえな、みたいなこともあった(笑)。とにかく、そんなふうに今回は重要なシーンで”セルフ選曲”のスタイルをとりました。

ーセルフ選曲ではないシーンの曲は、逆にどんなことを考えて作られたんですか。

久石:

眞人がキリコとともに屋敷の中でソロソロと入っていって、青サギとやりとりして地下へ向かう流れなどはシーンに合う曲をミニマルで書いている。こちらはやっぱりサスペンス調になるんですよ。すると、さっき言った夏子が子供を産むところや眞人がキリコと「下の世界」に行くシーンより、音楽の印象は薄いんです。

ーそのシーンにマッチしているから?

久石:

そう、劇と一本化した曲って印象薄いんですよ。劇とちょっとずれている、距離をとった音楽は印象に残る。これ、映画音楽の最大の鍵なんです。映像と距離をとる。それが一番重要なんです。だから今回のサントラCDに付属した冊子に鈴木さんが「今回の映画音楽はかつて宮﨑さんに贈った曲が多かった」と書いているけれど、実はそこまで多くはないんです。多くはないんだけど、印象に残る。だからそういう曲が多く感じるということなんです。

ー面白いですね。

久石:

ええ。でもこんな体験は僕自身ももう二度とできない。

ー40年の歴史の中での蓄積があって初めて成立したスタイルですからね。

久石:

実はね、今回のような音楽スタイルになったのは反省という意味もあるんです。

ー反省? どういう意味ですか?

久石:

映画の前半で今回試したようなピアノ1本にバイオリンとチェロが入った”ちいさな編成”というのは、実は宮﨑さんは「風立ちぬ」のときにも求めていたんです。でも、あの当時の僕はそれまでずっとオケでやってきた宮﨑作品の流れがあって、弦だけは減らしたけど、”音楽の画角”をそういうふうにしていないんですね。

ーその「風立ちぬ」で宮﨑さんの要望に応えきれていないということは、いつ気づかれたんですか。

久石:

いや、もうやっている最中に気づいていましたよ。ただ自分の技術力が追いついていないので、そこまで行けなかった。「風立ちぬ」は音楽的にはあまりうまくいっている作品とは僕は思っていないんです。宮﨑さんの要望にちゃんと応えきれていないという想いがすごくある。だから、今回の映画の前半部の”ちいさな編成”は次に新しい映画の音楽を任せてもらえることになったとき、自分の中で絶対クリアすると決めていた宿題でもあったんです。

ーじゃ、「風立ちぬ」からの引き継がれた宿題もありつつ、40年間のつき合いの歴史と誕生日プレゼントの曲もあり、さまざまな準備が整っていたんですね。

久石:

4年にいっぺんくらいの割合で宮﨑さんの映画の音楽をずっと作ってきて、映画界の人たちにはそれなりに評価されたけど、毎回、次は絶対にここはクリアしなきゃという宿題が残されていて、それと向き合うということを繰り返しながら40年を過ごしてきました。今回みたいに10年ぶりであろうと、その基本は同じですね。

ー今回のように音楽監督、あるいは音響監督的な意識を持つことで、ご自身の映画音楽制作に対して何か根本的な変化はありましたか。

久石:

作曲家ってやっぱりエゴがあって、自分の書いた曲というのがありますから、大概の場合セリフと効果音って敵なんですよ。セリフも効果音も「うるさいから下げてください」って笠松さんにしょっちゅう言っていたんですが、今回のように映画全体の音の設計を考え始めると、「あ、ここ、効果音来るよな」って想像がつくわけです。笠松さんも時間がないから効果音をつけたものをどんどん送ってくる。それを聴きながら「じゃあ、この音の前で音楽を終えちゃうか」とか、ここで効果音が来るから「ここはピアノ1本にしちゃうか」とかトータルで設計ができるようになってくる。そういう意味では、今回セリフを録るのが一番遅かったですよね。

ーあの声優のメンツですから、スケジュールを押さえるのも大変だったんでしょうか。

久石:

普通は7月7日にあれだけの映像ができていたら即アフレコ開始しています。ところが、していないんですよ。面白いでしょ。だから繰り返しになるけど、宮﨑さんが今回の作品で、どれだけ”絵の力”に意識を傾注していたのかがよくわかる、と僕は思ってしまう。

ー絵だけでも成立させようと思って作っていたわけですね。

久石:

というか、他はいらなかったんじゃないですか。当然最終的には音楽も効果音もセリフも入ってくるけど、まず絵だけでそこまで行き切って作った。それは素晴らしいことですよね。絵に自信がないときは全体像を見せようとする。でも、今回はその姿勢が最後までブレなかった。長編映画12作品目で、いまだに変われる。方法論まで一気に変えられるというのは心底すごいなと思いますね。

ーそこに対応できた久石さんもすごいですよね。

久石:

いやいや(笑)。

直しがあったのは青サギの一箇所だけ

ー宮﨑さんの「あとはよろしく」から音楽制作はどのように進んでいったんですか。

久石:

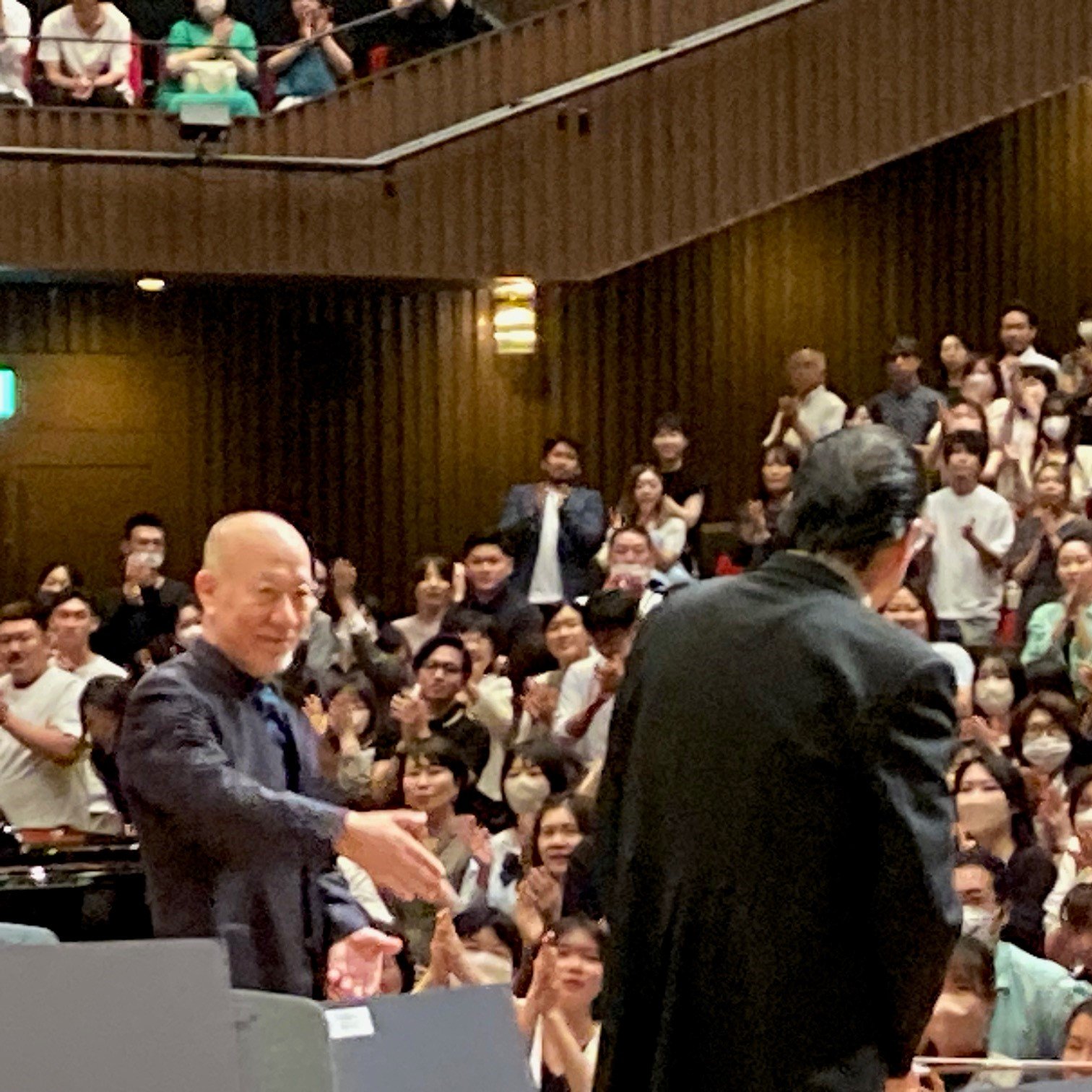

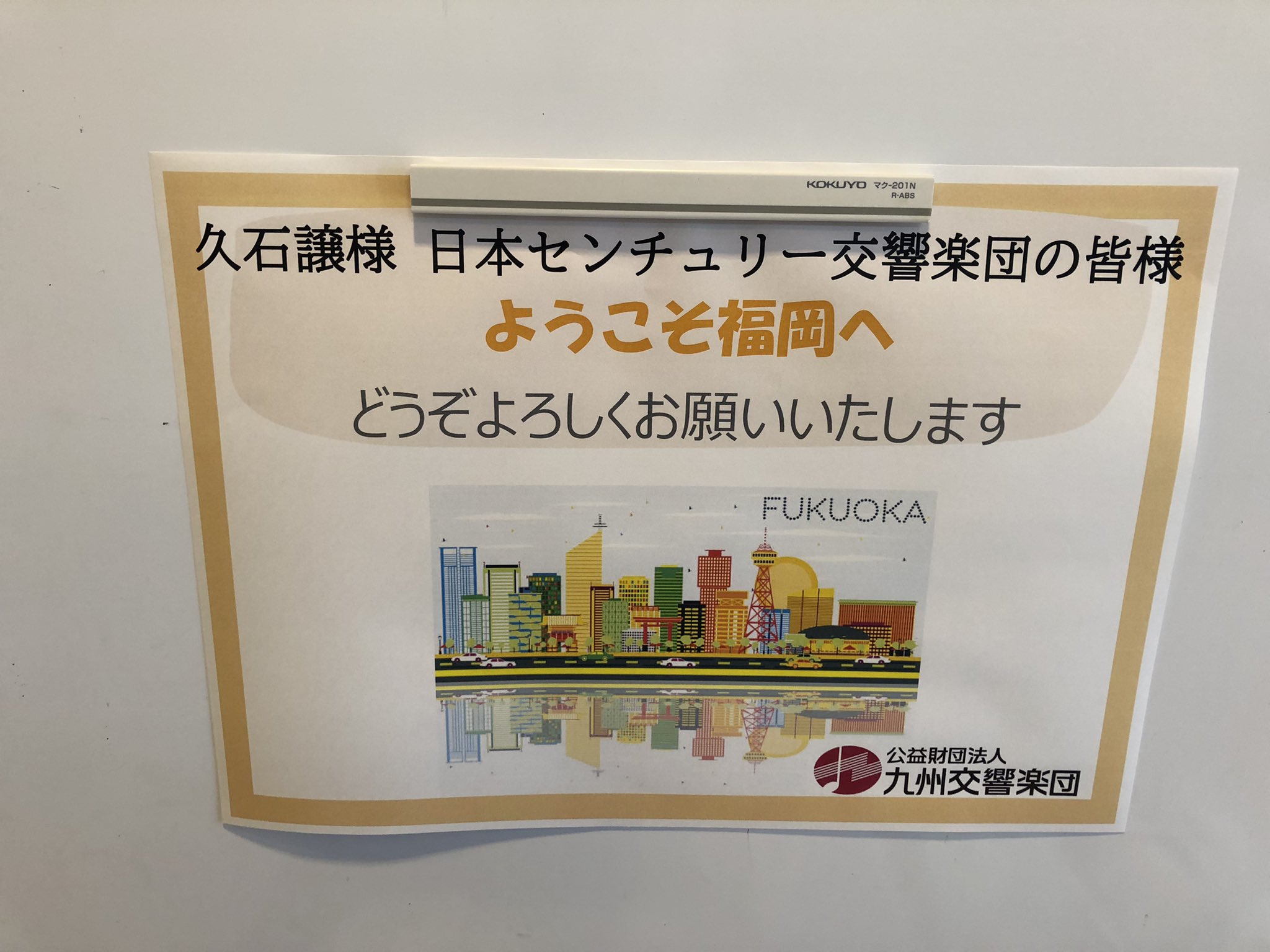

10月のフランスツアーが終わったあと、映画の主要なシーンに10曲ほどの音楽を仮づけしたものを作成して、ラップトップに入れて二馬力に持っていって、宮﨑さんと鈴木さんに聴いてもらいました。それが11月15日ですね。

ー二人はどんな反応でしたか?

久石:

鈴木さんも宮﨑さんも僕が机の上に広げたラップトップに寄ってきて、映像を見ながらじっと音楽を聴いていて。眞人の部屋の机の上に積まれていたあの本(君たちはどう生きるか)が床に落ちて開いた表紙の内側に母の文字が見えたところに「Ask me why」が被さったとき、宮﨑さんが涙を流されたということがありました。

ー3カ所に使った真ん中「Ask me why(母の思い)」ですね。

久石:

そうです。それで「これでいいです」と言っていただいて。「もうこのまま行ってください」ということで修正やリテイクもなく、その段階で直しをお願いされたものは1曲もありませんでした。

ーでは主要なシーンの音楽は11月の段階ですべてOKが出て、その後は宮﨑さんと打ち合わせをする機会はなかったという感じですか。

久石:

一つだけあったのは、物語序盤に青サギが出てくるシーンの音楽です。宮﨑さんは青サギの存在をさりげなくしたかったんですね。僕はそこに少し派手目の音楽をつけちゃっていた。青サギのテーマのベースの曲は、最初はもっと激しかったんです。宮﨑さんはこれだと大げさになっちゃうから、ここは音楽はなくていいんじゃないかとおっしゃって。だけど、青サギの存在はそれ自体が現実ではない存在感を持っているので、完全に音を外してしまったら、今度は逆に悪目立ちしてしまう。僕は何かあったほうがいいと思うと伝えたんです。それで、最終的にピアノ1本のポーン・タランだけのスタートに変えて、それが3回目に出てくるあたりでちょっと厚くなるぐらいに切り替えた。そしたら、これは音があったほうがいい、と喜んでくれました。

ー「トトロ」のバス停のシーンで久石さんが宮﨑さんに音楽を入れることを提案された話を思い出します。

久石:

記憶に残っている宮﨑さんからの直しは、そこぐらいですね。

ー今回それほどまでに直しが少なかった理由は、ご自身ではなぜだと思われますか?

久石:

途中で自分が客観的になれたせいか、周りの人はこれでいいんじゃないかなとおっしゃることがあっても、これ、絶対違うからって確信的に変えていましたね。

ー自主的に。

久石:

うん。というか、宮﨑さんだったらこれ、違うからって。

ーわかっちゃうわけですね。

久石:

そのときはね。

ーその感覚をもう少し説明していただけますか。

久石:

たぶん鈴木さんもそう考えるだろうなとか、いろいろなことが、やっぱり長いつき合いだからわかるんです。デモテープはこれでOKで、その後いろいろなことがあった今の段階で考えると、この方法で行くならば、ここをそれほど過剰にしないほうがいいとか。だから後半はかなり音を抜く作業をやっていましたね。加えるというよりは。

ーよりシンプルに。

久石:

うん、加えない。派手にしない。抜いていく作業。

ーでは、自己補正を自律的に加えつつ、作業が進行していったわけですね。

久石:

ええ、そこからはスタジオにこもって各シーンの音楽を一気に作り始めて。それから編成に合わせたオーケストレーションもやり、1月20日からレコーディング。20日のレコーディングからは僕のピアノを録り始めています。

ー11月半ばに制作を開始して、すごい勢いで仕上がっていますね。

久石:

そうですね。やはり材料があった良さがありましたね。

ー単なる材料ではなく、40年の歴史がしみ込んだ材料ですからね。

久石:

ほんとですね。

ー世界各地で作っていたデモ素材というのもいいですね。

久石:

そう。ロンドンで作ったデモが一番活躍した。あと「デモ・ブルノ」と「デモ・バンクーバー」に「デモ・シアトル」が良かったかな(笑)。

「ハウル」を書いたときと同じ人間だけど同じ作家じゃない

ー少し話を広げて映画音楽全体についても訊かせてください。久石さんは以前別のインタビューで「映画音楽は状況につけるか心情につけるかのどちらか。自分はその両方をやっていない」と発言されていました。これは先ほど映像と音楽の距離こそが映画音楽の最大の鍵ととおっしゃっていた話にもつながることだと思います。

久石:

僕が2010年にやった「悪人」という映画の音楽を高畑さんがすごく気に入られていたんですね。その理由というのは、音楽が登場人物についていない。距離を持っているということなんです。映画音楽というのは、どうしても感情につけるか、状況につけるかになる。大概はその二つなんです。悲しいところをもっと盛り上げるとか、あるいは今は戦時下ですというような状況の音楽とかね。それが基本といわれていたんだけど、僕はまったく違う方法をとっていて、主人公のテーマというのも考えたことがないんですよ。

ーでは久石さんは何を頼りに映画音楽を考えるんですか。

久石:

あくあで監督目線でつける。監督がこれで何を表現したいのかということに対して音楽をつける。今回の映画もそうだけど、宮﨑さんの視点と観客との真ん中くらいの位置関係。悲しがっているシーンを強調したりせず、心情的なものを説明しないということに徹したのが良かったんじゃないかという気がしています。

ーいわゆる泣かせのドーピングみたいなことにならないようにする?

久石:

ハリウッドスタイルで2時間の映画の音楽の打ち合わせは簡単ですよ。ほとんど全編に音楽が敷かれていて、明確にいらない場所だけ指定してくる。その音楽もたとえば男と女が好き合っていると思ったら甘い音楽。なおかつ被せるように「好きよ」というセリフ。そのぐらいくどいんです。音楽が「効果音」と変わらない役割になっている。

ーそれは映画音楽としての進化なんですか、退化なんですか。

久石:

進化なのか退化なのかはわからないけれど、デジタル機材が発達して以降のハリウッドの映画音楽は最悪になりました。それまでは言葉で作曲家に発注して何が上がってくるかわからない。何かイメージ違うんだよなと思っても、一定の範囲内で許容するしかない。そのズレって実は大切なモノだったと思うんです。ところがデジタルが発達しちゃうと誰もが簡単に切り貼りしたりシミュレーションできる。しかもその音楽を監督本人が選ぶわけではなく、分業化された「音楽ディレクター」とか「選曲屋」みたいな連中があたかも監督の代弁者のように振る舞って選びだす。これがほんとうに迷惑なんです。

ーCGが過剰になったときの、映像の退屈さに近いものを感じますね。

久石:

そう。シミュレーションを繰り返して間違いないくらいに劇にぴったりと寄りそわせた音楽は、誰の心にも残らないし、音楽の存在感がないから飽きるんですよね。そうすると、やっぱり誰かちゃんとした作曲家が全体を見たものが必要だよね、という揺り戻しが必ず来る。だからそれまで待てばいい。待てばいいんだけど、その待つ段階で、自分が前と同じポジションにとどまっていてはいけないんです。「トトロ」や「ハウル」の音楽を書いてきた久石譲がそのままの状態でただ待っているだけだったら、それは単に昭和にいろよという話です。

ーなるほど。進化しつつ待つということですね。

久石:

「ハウル」を書いたときの久石は間違いなく一生懸命書いていたんです。それと今の自分は同じ人間なんだけど、同じ作家じゃないんですよ。今あれと同じ曲を書こうとしても書けませんし、あれ風に書いてくれと言われても碌なものは書けないです。

ー最近の久石さんが手がけられた映画音楽が年々メロディーから離れてミニマル音楽主体になっていっているのも、そういう変化の一つなんですね。

久石:

今、自分はミニマルの作家でクラシックも指揮している。海外でツアーをするし、映画音楽も作る。その自分が考える正しい音楽、いいと思う音楽をしっかり書くしかない。それがたぶん一番誠実な作家の道だと思うんですよ。映画であろうと何であろうとそれを忘れちゃうと、注文をこなすだけの作家になっちゃう。

ー今ご自身でおっしゃったクラシックの指揮をしている自分、ミニマルの現代音楽作家の自分、映画音楽を書いている自分のバランスはどのようにとっているんですか?

久石:

クラシックの世界ってちいさいんです。だからそこでばかり作品を作っていると人が喜ぶという実感が遠のいていく。だけどエンターテインメントばかりやっていたら、今度はいかに売れるかしか考えなくなる。作家としては両方が必要なんです。売れるためには今日的なニュアンスを勉強してでも入れなきゃいけない。年取ったら取ったほど意識的に入れなきゃいけない。エンタテインメントはそれを試す場所でもあるし、そこで身についたものを現代音楽やクラシックの作品の中でより深めてもいける。両側があるおかげで両方が上がっていく。たとえば今度マーラーを振ります。マーラーと今の僕の音楽なんてまったくスタイルも違う。こんな大曲と自分の作品を並列で演奏するって恥ずかしい。似合わない、釣り合わないだろうって自問する。でも、そうするとね、釣り合わせるように自分を変えていかなきゃいけないわけです。自分は何なんだって絶えず問われる。

ーかなり本格的に指揮をするようになったのも、そういう理由から?

久石:

自分が指揮しなければいけないと、細部まで読み込まなければならない。そうすると否が応でも影響を受けるんです。そこまでいってようやくインプットしていると言える。インプットしないとアウトプットできない。だから指揮することが自分にとってすごくいい刺激になっているんです。そこは遊びでやらないほうがいいなと思って。

「久石さん、そんなに頑張らないでいいですよ」

ー最後に一つ、ぜひ伺いたかったんですが、音楽を担当した人間としてではなく、宮﨑監督と付き合いの古い仕事仲間として、今回の作品「君たちはどう生きるか」をご覧になって、どう思われましたか。今までの宮﨑監督の作品とそこに携わる宮﨑監督の姿を間近で見られてきた久石さんならではの感じることがあるんじゃないかと。今回の作品はやはり特異ですよね。

久石:

特異なんだけど、今までのすべてのシーンが入っているよね。

ー入っていますね。

久石:

宮﨑さんはある時期、僕にこう言ったんですよ。久石さん、そんなに頑張らないでいいですよって。なぜかというと、僕は毎回次の映画のために新しい音楽のスタイルを発見するように頑張るわけ。そうすると、久石さん、そんなに頑張らないで書いてください。僕なんか、見てごらんなさい。みんな同じ顔ですよって。

ーそれは(笑)。

久石:

えっ? みたいな感じで。

ー宮﨑監督はどういうつもりで久石さんにそう言ったんでしょう。

久石:

真意は謎ですが、僕なりの解釈では、変えようとする努力自体が空回りしちゃうケースが多いんですよね。だから宮﨑さんは、自分が知っている世界を認識したまま今の僕が目の前の仕事としっかり向き合うだけで、僕が望むような変化は現れるというようなことを伝えたかったんじゃないかなと思います。宮﨑さん自身は今回、何かをめちゃくちゃ変えようと思って描いているわけではない。それでも宮﨑さんって、同じシチュエーションの映画は一つも作っていないんですよ。そういう意味で言うと、宮﨑駿という作家は常に自分が本気になれるところを次に探して、全力でそこへ向かって行く。その意識自体が停滞しなければ、多少登場人物の顔が同じであろうがどうでもいいんですよね。

ーなるほど。

久石:

……とか、今こうやってもっともらしいことをグダグダ言っているのは、実は答えるのが難しいから(笑)。どう思われますかって訊かれるのが一番きつい。いいに決まっているとしか言いようがないんだけど、僕は僕で作り手の側にいる人間なので客観的な評価というのは今の段階では難しい。ただ、今まで自分が関わった宮﨑作品の中で3本の指に入るぐらい好きかも。同時にこんなに次に作るという可能性を感じさせる映画もない。これは断言できるけど、宮﨑さん、もう1本作る! と僕は思う。

ーこの十数年は毎回これが最後と言い続けていましたけど、今回は言っていませんね。

久石:

言ってないでしょ。だってこの映画を作ってしまったら、今度はこれの反動が来るから、すごくみんなが待ち望んでいるものを作るかもしれない。

ーサービス満点のエンタテインメントみたいな感じの。

久石:

元々サービス満点な人なんだもん。それがわかっている人だから。

ーそういう意味で、今回の作品だけは外に向けたサービスのリズムを捨てたのかなという気がしていたんです。自分がほんとうに気持ちのいい物語のリズムで作ったらこうなりましたというのが今回の作品のような気がしているんです。

久石:

でもね、宮﨑さんがすごいなと思うのは、黒澤明の晩年って「夢」とか「まあだだよ」とか「八月の狂詩曲」でしょ。ほんとにご自身に戻られたときの黒澤さんの作品って、つまらないのね。「八月の狂詩曲」は嵐の中を傘をさして歩いて行くおばあちゃんの傘がバッと風に翻るシーンは素晴らしいけど、あとはね、やっぱり現役感の乏しさを覚えてしまう。今回の宮﨑さんにはむしろより強さを増した現役感がある。リアルに変革する力がある。だから僕は期待感のほうが強くなっちゃっているんですよね。

ー盟友の久石さんのお墨付きはうれしいですね。

久石:

だってあの映画が言ってるもん。これ、俺の最後、なんて全然思っていない。

ーとなると、久石さんもまた選曲できる曲を溜めておかないといけないですね。

久石:

だといいですね。

ー次はまたひとまず来年の1月5日の宮﨑さんの誕生日ですね。

久石:

いやいや、実は来年のNHK Eテレの「ニューイヤーコンサート」に出演依頼を頂いているんですよ。そうするとウィーンへ行かなきゃいけない。1日が終わって、2日に帰ってくると3日でしょう。5日に宮﨑さんに会いにいけるのかどうか? ここはそろそろ毎年1月5日の参拝は一度お休みしてもいいんじゃないかという言い訳じみた心の声も聞こえてきて。

ー大晦日は大阪で。

久石:

27日までコンサートやってる。

ーそれからウィーンに行って。

久石:

東京に帰ってくるのが28日で、29日だけは休みだけど、30日にウィーンに行けと言うんだよ。

ーいつ帰ってこられるんですか。

久石:

3日に帰ってきて、8日からずっとシアトル。2週間ぐらい。

ーじゃあ、5日は行けますね。

久石:

そう(笑)。3日に帰ってきてから曲を書けと言われているようにそこだけ空いている。さっき話をしながらそれを考えていたの。なんでここだけ空いてるんだろうって(笑)。

ー来年5日の誕生日プレゼントはつまり「デモ・ウィーン」ですね。

久石:

でもね、正月に宮﨑さんの誕生日に行くのは、ほんとに個人的な楽しみなんですよ。やっぱり元気な顔を見るのは、すごくうれしいし。ここまで話したから、逆に僕からも訊かせてください。今回の映画の音楽、どう感じましたか。

ー久石さんが弾かれているピアノが最初から最後まで”俺が寄りそう”という感じで、宮﨑さんに寄りそっている雰囲気が好きです。旋律を封印しているから、映画が終わった後に、あれ? どんな曲があったっけというのが思い出せなくなるんです。ところが、びっくりしたのは、サントラを聴くとシーンが鮮明に浮かんでくるんです。シーンと音楽がほんとうに一体化しているので刷り込まれる場所がいつもより深いというのかな。ほんとに今回、すばらしいなと思いました。

久石:

今の、必ず書いてくださいね(笑)。

ーサントラを聴いたときに全部のシーンが浮かんでくるんです。なぜだか戻ってくるんですよ。それこそ青サギだってポーンと一音で。それはハリウッド映画の音楽が効果音化して存在が消えてしまっているというお話とは、対極のものだと思うんです。

久石:

今までの中で一番いい具合でシンクロしたのかな。

ージョン・ウィリアムズだって1曲目は素晴らしくいいんだけど、サントラを聴いていても途中のシーンは全然浮かんでこない。ところが今回のサントラを眠るときに聴いていたら忘れていた映画のシーンまでがすべて蘇ってきた。すごく行間のある小説を聴いているような感じです。

久石:

いや、それすごくうれしいな。今回はほんとうに一番そうなってほしいと思って選んだ方法だったから。一歩間違えると、今までのファンの人たちがみんな「エッ?」となる可能性もあったという自覚はあるし、不安もありました。

ーメロディアスな久石節が好きな人は、もしかしたらそうかもしれませんね。

久石:

こういう内容の作品だと宮﨑さんにわかりやすいエンタテインメントを期待している観客は少し引いてしまう可能性がある。そのとき、僕の役割としては映画をわかりやすくするためにメロディーで攻めるという方法もあるんです。できるだけエンタテインメントの雰囲気を音楽で醸し出して、より多くの観客にとってわかりやすい方向へ近づけることもできる。でも、今回はまったくその意識がなくて。宮﨑さんがそこに行こうと思っているんだったら僕もそこに行く。一般の人にわかる、わからないよりも、こんなの見たことないよねということを一緒にやると決めたんです。

ー音楽から感じたとおり、まさに宮﨑さんに寄りそっていたんですね。

久石:

そういう意味ではね、徹底したほうがいいです。

ーさっきもそれ、おっしゃってましたね。スタンスを決めたらブレてはいけない。

久石:

なんでこんなに強調するかというと、しょっちゅうブレるから(笑)。

ーブレやすいんですか。

久石:

ブレやすいですよ。影響を受けやすいし、すごく心配するし、もう大変(笑)。

ー9月7日はトロント国際映画祭でオープニング上映が始まります。

久石:

今はトロントが一番重要な映画祭の一つだと鈴木さんが言っていましたね。

ーオープニング上映に邦画が選ばれるのは初でアニメーションが選ばれるのも初らしいです。現地でどんな反応がかえってくるかドキドキします。

久石:

それは強気でいけばいいんじゃないんですか。ジャン・ウェン(姜文)という中国の監督の「陽もまた昇る」という作品で音楽の仕事をしたとき、彼の作っているものは出てきた登場人物が突然自殺したり、列車の中で子供を産んだり、わけがわからないんだけど、すごく強烈な印象を受けて、まったく類似点もないのに、どこか宮﨑さんと通底するものを感じたんですよ。

ー「太陽の少年」や「鬼が来た!」でヴェネチアやカンヌで高い評価を受けている監督ですね。彼の作品と宮﨑さんのどういう部分が?

久石:

言葉にするのはすごく難しいんだけど、簡単に言うと誕生と死の円環の重なる場所で作品を編んでいるところというのかな。たとえば「ポニョ」でも4歳や5歳の子供の世界とその対極の死の間際にいるおばあちゃんたちの世界を描いているけど、その円環の真ん中にあるリアルな現実の部分は薄い。思い返すと「千と千尋の神隠し」もそうですよね。真ん中が空白の、あっち側とこっち側の物語。その図式でいうと、今回の「君たちはどう生きるか」はその傾向がさらに深化している。それはジャン・ウェン監督の「陽もまた昇る」のわけのわからなさに感じた魅力とも同質のもので、理解しにかかって頭で辻褄合わせようとしなかったら、こんないい映画はないんですよ。

ーなるほど、死の淵にいる老人と無垢な子どもの世界が重なる場所から生まれる物語といえばまさに「千と千尋」以降の宮﨑さんの作品はその傾向が強いですね。そして、頭で理解しようとするべき作品ではないというのはまさにそのとおりだと思います。

久石:

だから今回の映画で描かれているものって、外国のお客さんが望んでいる風景という気がするんですよ。それともう一つ、精神的世界でいうと、もはや生と死と世界を取り巻く哲学ですからね。ここまで行き着いた日本の映画って、溝口健二の「雨月物語」くらいしかないんじゃないかなって思います。大傑作ですよ。だから、トロントも強気で行けってことです(笑)。

P.S.

今思えば宮﨑さんはこのような全てを予測したようにも思える。まるでシャッターを押すように見えていたのかもしれない。

(このインタビューは9月2日に行われました)

◇構成/山下卓

◇取材協力/西岡純一

(「熱風 2023年10月号」より)

本号目次について

同インタビューからの抜粋編集版

同インタビューの要点箇条書き/サントラレビュー